基于生态系统的防灾减灾(Eco-DRR)在日本的经验与启示

王 闻 谢于松 赖文波

(1.京都大学地球环境学堂,京都 6068502;2.京都大学农学研究科,京都 6068502;3.华南理工大学建筑学院,广州

510641)

基于生态系统的防灾减灾(Eco-DRR)策略是当前日本灾害应对实施中被广泛提及和运用的概念。研究系统性地探讨了Eco-DRR的基本概念及其在日本防灾减灾研究实践中的发展历程。同时,阐述了Eco-DRR的三大举措:抑制危险自然现象的发生,避免风险暴露性,减少脆弱性,并分别列举了相关地方案例。归纳并总结了Eco-DRR在日本防灾减灾工作和生态系统保护中的推行体制和研究方向,明确了Eco-DRR在实际案例中的可操作性。最后,针对中国当前对于Eco-DRR概念的运用与实践现状,提出开展对各地传统Eco-DRR智慧的调研和整理,在政策体系构建中引入Eco-DRR概念并鼓励多方参与,学术研究中注重跨学科交流等三个方面的建议。

基于生态系统防灾减灾;气候变化应对策略;生物多样性;多方协作;传统智慧

日本位于欧亚大陆板块与其他板块碰撞的交界地带,是一个拥有复杂地质特征的多山岛弧国家。此地质构造使得日本频繁受地震和火山喷发等自然灾害的影响,给国家和居民生活带来许多挑战。日本在高度经济增长时期(1955-1973年)迅速城市化,大量基础设施和住宅区在灾害易发频发的生态脆弱地带建成[1-2]。为能够应对灾害侵袭,老化设施的修理和维护十分重要,但有限的维护预算以及人口减少和老龄化等诸多社会问题导致了维护困境,使得探索可持续性的防灾减灾举措至关重要[2]。自1995年阪神·淡路大地震以来,日本遭遇自然灾害的频度、强度加强明显,这也使得日本政府和相关研究者对于国际防灾减灾动态和前沿话题更加关注[3]。2011年,东日本大地震和福岛核事故重塑了对于人与自然共生共存的认识,强调需要从土地利用和管理的角度改进防灾减灾策略[3]。2019年的东日本台风和2020年的暴雨等大规模灾害造成严重损失,专家学者预测在全球复杂的气候变化下未来有发生更严重、更频繁的灾害风险[4-5]。此外,过去50年中,由于日本诸多社会问题,导致农田荒废,湿地、天然湖泊开发和围垦,其生物多样性长期遭受损失和退化[6]。在此背景下,基于生态系统的防灾减灾(Ecosystembased Disaster Risk Reduction,Eco-DRR)提出的以灾害应对为目标,同时实现生物多样性保护、提供广泛的社会和经济效益,减缓气候变化的概念在日本得到广泛响应[3]。

Eco-DRR作为基于自然的解决方案(Naturebased Solutions,NbS)中的重要组成[7],其主要侧重提高人们更好管理和从灾害影响中恢复的能力,最大限度地减少灾害事件的影响。而比起NbS概念在国内的广泛讨论[8-11],基于Eco-DRR概念在中国城市开展防灾避险工作仍较为少见,相关研究包括:童彤等[7]基于城市维度对EbA和Eco-DRR的形成、内涵与协同进行梳理,统计国外成熟气候适应的规划文件及梳理相关规划内容和方法,拟将国内相关理论与实践和国外成果进行对接;戴代新等[12]学者将Eco-DRR概念运用于上海江川路街道城市设计中,提出提高海绵城市雨洪韧性的方法;为了探讨在中国城市中Eco-DRR的应用方法和途径,利用人工智能(AI)技术,通过灾害风险评估和Eco-DRR灾害应对评估等剖析了Eco-DRR在城市中的典型应用场景[13];2021年世界自然保护联盟(IUCN)报道了基于NbS和Eco-DRR对海岸带进行保护修复的工作[14],自然资源部也积极响应,与IUCN达成合作共识。但Eco-DRR概念的运用和实践在中国仍处于起步探索阶段[7]。

基于以上背景,本研究基于文献调查,梳理了Eco-DRR在日本历史进程中的发展和推行体制。并结合实地调研,例举了Eco-DRR的三大举措在施行过程中的具体实践。研究结果以期对中国Eco-DRR概念的整理和运用提供参考,同时为地域尺度的具体实施措施提供依据。

1 Eco-DRR的基本概念

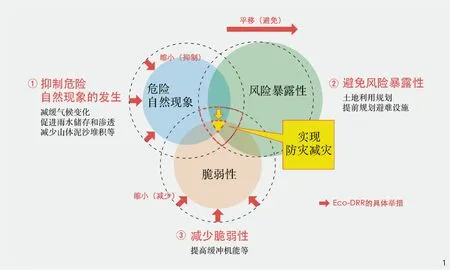

自然灾害是由于火山爆发、地震、海啸、江河洪水、台风和山体滑坡等危险的自然现象对人类社会生命财产造成破坏的情况[15]。灾害风险是危险自然现象、风险暴露和脆弱性的函数,计算见公式(1)[16]。风险暴露性指的是生命财产等暴露在危险自然现象下的情况,脆弱性是指受到危险自然现象的危害的可能性。

灾害风险=f(危险自然现象,风险暴露性,脆弱性) (1)

Eco-DRR是一种支持人类社会应对自然灾害的措施,是通过保护、可持续管理生态系统和发挥生态系统服务,将其作为抵御危险自然现象的缓冲地带。其是实现防灾减灾、确保社会经济的韧性发展和适应气候变化的有效方法之一[3]。促进Eco-DRR运用的重点在于了解生态系统保护与防灾减灾之间的关系。例如需要了解通过生态系统保护如何减少洪水和泥沙灾害的发生,通过合理规划土地利用进行防灾减灾减灾如何促进生物多样性保护。整体上来说,Eco-DRR包括了三个方面:(1)抑制危险自然现象的发生;(2)避免风险暴露性;(3)减少脆弱性(图1)。

图1 Eco-DRR概念图解Fig.1 Eco-DRR concept illustration

(1)抑制危险自然现象的发生。各种生态系统服务功能可用于控制洪水和侵蚀等危险的自然现象(灾害)。人们早已认识到,森林和绿地储存和渗透雨水的能力可减少降雨时雨水的快速径流,减轻洪水和山体滑坡等危险自然现象。水库和农田在降雨时也具有储存和渗透雨水的功能,有助于防洪。此外,对泥炭地、盐沼和红树林等湿地的保护可有效吸收温室气体,预防极端的强降雨事件。

(2)避免风险暴露性。为了避免生命和财产受到危险自然现象的影响,在进行土地利用规划时必须考虑到自然灾害的风险。在日本的城市化进程中,住房和公共设施高度集中在以前的洪泛平原和低洼地区,但这些土地遭受洪灾的风险往往很高。此外,在高度经济成长期的人口增长背景下,也导致许多住房开发位于潜在的泥石流易发斜坡地带。这些洪泛平原和曾经是里山林的斜坡地带等,是日本本土动植物的重要栖息地和繁殖地。因此,从长远来看,重新审视土地利用规划,在灾害风险高的地区恢复森林、草地和湿地等自然土地利用,将会是避免风险暴露,保护生物多样性的重要举措。此外,在日常生活空间中设置避难设施,也是避免风险暴露性的直接手段。

(3)减少脆弱性。在自然灾害和人类生命财产之间建立缓冲区,可以减少在面临自然灾害时的脆弱性。日本有许多传统的防灾减灾技术,巧妙运用了生态系统服务功能。如沿海防灾林,可有效减少海啸破坏,防止风沙侵蚀;防洪林,有效防止洪水泛滥时浮木和泥沙进入农田;住宅林,起到防风防雪等作用,也可调节微气候,为居民提供木材资源等。这一举措实现了在减少脆弱性的同时,保护生物多样性,达到双向反馈的效果。

2 Eco-DRR在日本的发展历程

2.1 Eco-DRR相关的政策动向

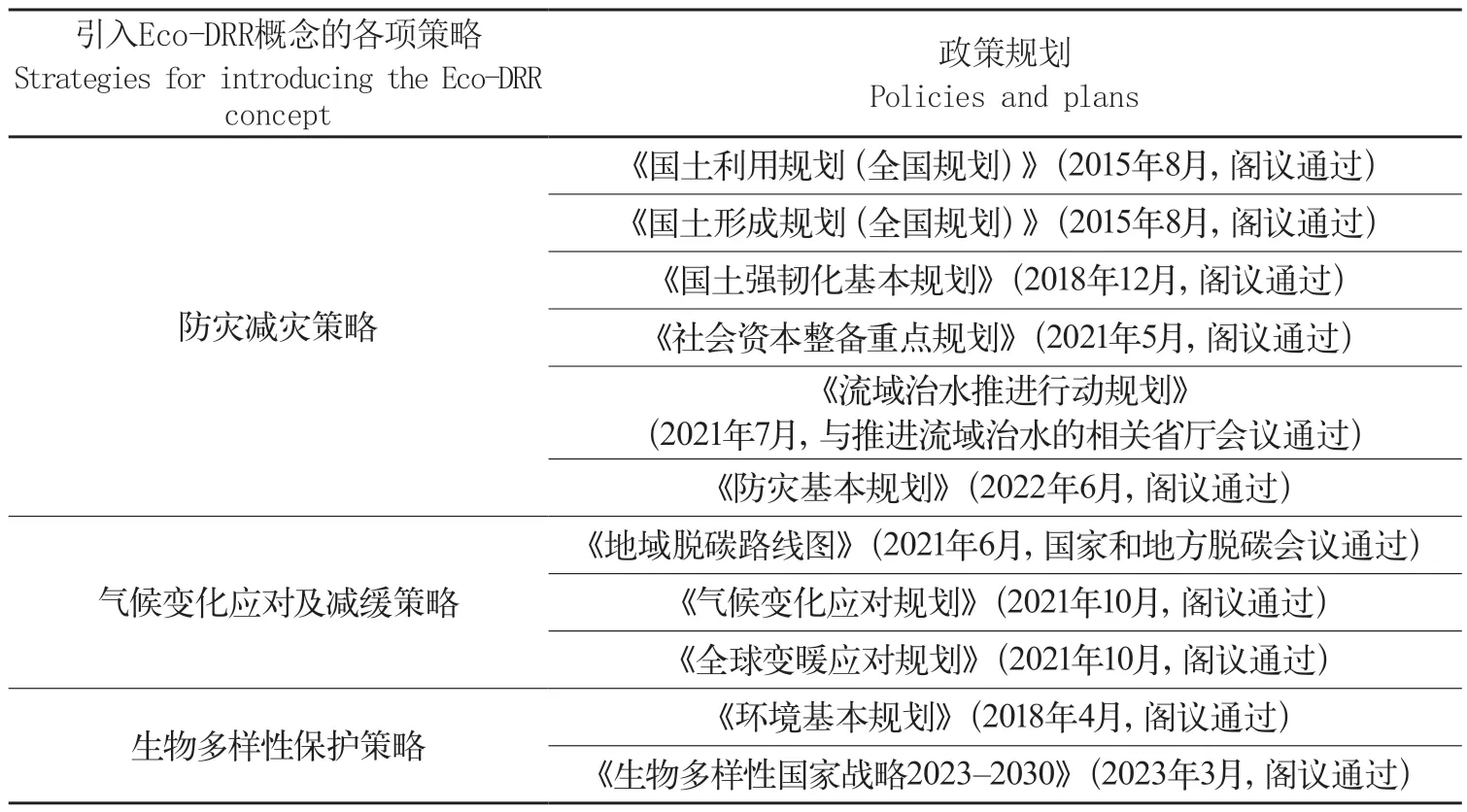

2005年,第二届联合国世界减灾大会在日本神户召开,会上宣布了《2005-2015年兵库行动框架》,规定了5个优先行动,其一便是“减少潜在的风险因素”[17]。2010年,日本在联合国第十届生物多样性公约大会(COP10)上提出了“里山倡议”(Satoyama Initiative),强调了在保护日本传统的“里地里海”的基础上,应当充分发挥这些生物多样性丰富地域的生态系统服务功能,例如其防灾减灾等调整服务功能[18]。2013年,日本环境省与IUCN在仙台主办了第一届亚洲国家公园大会,并在“三陆复兴国立公园”(东日本大地震引发的海啸对沿岸区域造成了严重破坏,为实现灾后振兴和地域文化传承将该区域指定为复兴国立公园),强调了Eco-DRR的重要作用[19]。2015年,在日本宫城县仙台市举办的第三届联合国世界减灾大会通过了《2015-2030年仙台减灾框架》,指出应通过对生态系统加强可持续利用和管理,并实施包含防灾减灾的综合环境管理和自然资源管理方法[20]。2018年11月在埃及举行的《生物多样性公约》第14次缔约方大会(COP14)上,将Eco-DRR定位为建设韧性社会的有效工具,总结了在实地实施Eco-DRR的要点[21]。以上为Eco-DRR概念形成过程中的各个重要会议的梳理。与此同时,Eco-DRR概念也被引入日本多项政策规划中(表1)[3,22]。2015年,在《国土利用规划(全国规划)》《国土形成规划(全国规划)》中针对防灾减灾的策略中强调了Eco-DRR的重要性。2018年,日本在《环境基本规划》中,开始将生物多样性保护策略与Eco-DRR结合。2021年,在气候应对及减缓策略上,Eco-DRR也开始施展作用。此外,日本内阁于2023年3月最新颁布的《生物多样性国家战略2023-2030》还指出,在推广流域防洪等气候变化适应措施时,应推广利用绿色基础设施理念,并实施Eco-DRR,营造韧性社会以应对未来多发频发的灾害[23]。由此可见,近年Eco-DRR在国家政策方针的多个方面有着举足轻重的地位。

表1 Eco-DRR相关政策规划[3,22]Tab.1 Eco-DRR-related policies

2.2 日本防灾减灾历史对Eco-DRR形成的启示

在日本防灾减灾历史中,其实早已存在与Eco-DRR相关的传统思想和举措。日本全国各地都有利用森林、农地、湿地等的生态系统服务功能,抑制危险自然现象发生,减少脆弱性从而实现防灾减灾的实例;也有通过合理土地利用规划,避免风险暴露的实例。

与Eco-DRR概念相关,通过保护森林来防灾减灾的思想和制度可追溯到日本飞鸟时代(593-710年)。676年,天武天皇在位期间,为了防止因过度使用柴火和煤炭导致森林退化而引发的水灾和旱灾,颁布了禁止砍伐森林的敕令[24]。701年,《大宝律令》确立了山林管理制度,于710年开始了部分区域禁止伐木的山林保护工作[25]。江户时代(1603-1867年)时也记载了许多以防洪防泥石流为目的的治山工作,并在各地规划出“留林”“御留山”“水止山”等森林保护区域,相当于当今保安林[26]。1897年,在频发的洪灾的背景下明治政府颁布了日本首部《森林法》,明确了《保安林制度》,对重要区域区分功能进行管理[24]。1542年,镰桥川和大手川洪水泛滥后,在山梨县历时20年建成了“信玄堤”。为了加强信玄堤的防洪效果,当时政府下令种植了榉树和竹子作为防洪林。结合河流走向,开凿了溢流坝和蓄水池等[27]。

另外,在地域居民日常生活中,衍生出了多样的防灾减灾智慧。例如,在日本多个冲积扇平原地区,由于特殊地理位置,在不同季节往往有来自不同方位的强风影响,风害风险极高。因此,在每个地区的住宅四周,居民们自发种植了住宅林,以达到防风减灾的目的。这些住宅林的空间分布和植物配置极具地域特色,在各地的名称也各不相同。如仙台平原的“居久根(Igune)”、砺波平原的“垣入(Kainyo)”和出云平原的“筑地松(Tsuijimatsu)”,这些名称都反映了住宅林与地域生活息息相关。正是在传统制度的继承以及地域居民传统智慧的积累过程中,Eco-DRR的相关理念愈发成熟,逐渐形成了如今的概念体系。

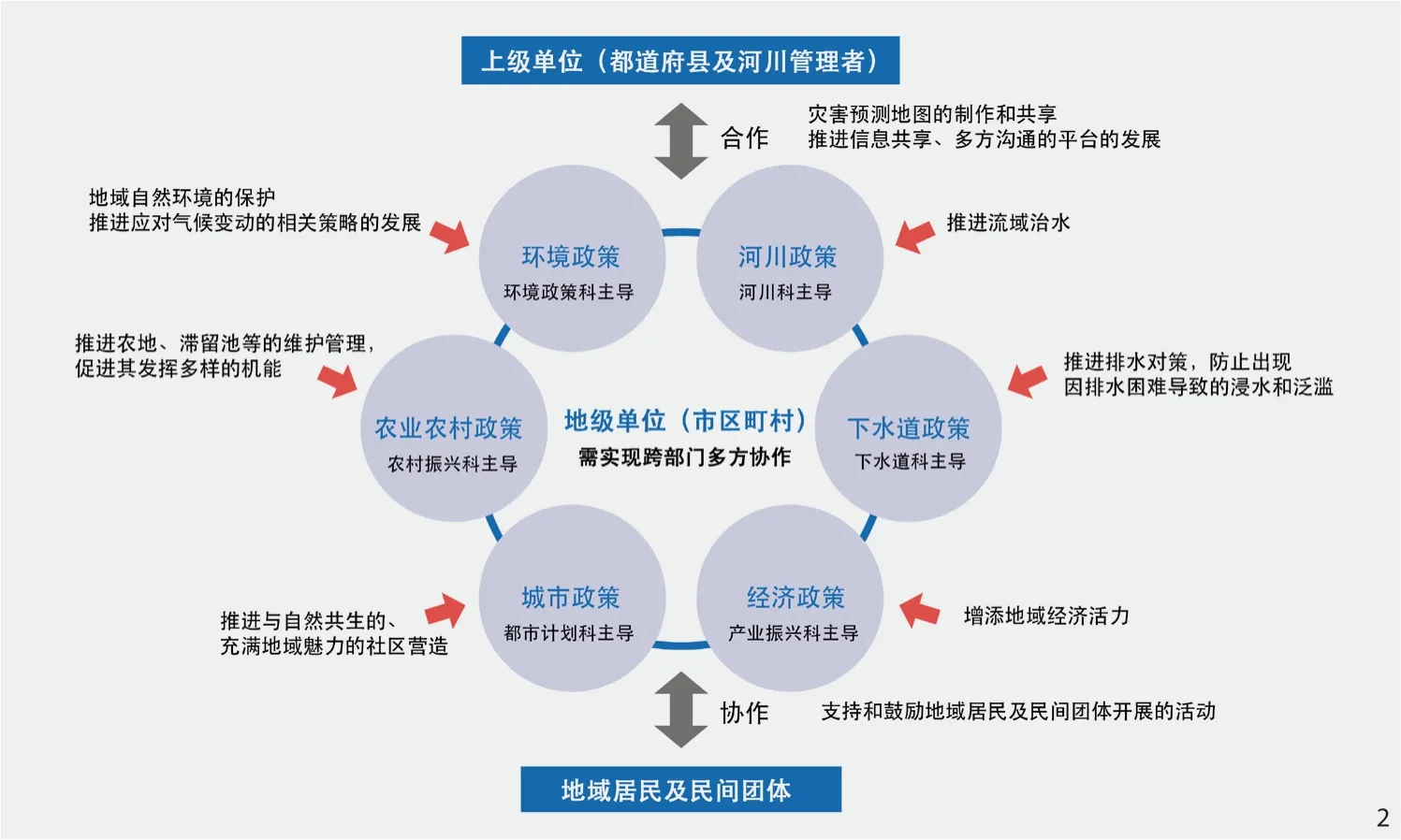

2.3 Eco-DRR的推行体制和相关研究

此处以Eco-DRR相关的防洪举措为例对其推行体制进行说明[23]。在日本,多年来的防洪工程降低了过去作为洪泛平原地区遭受洪灾的风险,但未来的防洪举措已向基于Eco-DRR的“流域治水”方向转变。“流域治水”旨在鼓励流域内所有利益相关者共同努力,减少整个流域洪水灾害,保护流域整体生态系统的防洪措施。其是一项以当地地形和水循环为重点的举措,需要多方参与、多方协作。通常希望市区町村级别的地方单位在推动地区行动方面发挥主要作用,并与都道府县、当地居民和民间社会组织等合作(图2)。由于与Eco-DRR相关的政策问题涉及面很广,因此必须根据地区特点和问题,建立各部门共同合作的跨部门体系。多个地级单位(市区町村)有各自主导推行的政策,同时也应具有能实现跨部门多方合作的灵活性。例如,环境政策科主导着地域自然环境保护,以及推进气候变动应对策略的制定和施行;河川科主导着流域治水的政策推进;农村振兴科主导着农地等的保护,并推进农地等发挥防灾减灾机能,但各部门间并不是各自独立的运营体制。自然灾害应对策略所要求的整体部署,要求实现跨部门的交流和讨论,从而促进流域整体的治水策略的推动。当然,根据行政结构和防灾减灾课题的不同,每个项目均有所侧重。上级单位(都道府县和河川管理者)在推动流域尺度Eco-DRR研究方面也应发挥多种作用,应积极号召研究者对地域课题进行调查研究,也应参与地级单位难以解决的问题,如绘制流域尺度的灾害预测图以及为多个地级单位之间的合作创造机会。此外,为了促进当地居民和民间社会组织参与决策活动,可组织关于河川和农地等的自然环境教育活动,使当地居民和民间社会组织在意识到Eco-DRR的益处及这些活动的必要性后,愿主动与市政当局和其他组织合作,自主进行活动开展。目前为止,在多方协作下,日本针对全国范围内的河川环境、植被覆盖、森林划分、湿地分布、水库信息等进行了数据库整理,且数据为对大众公开,可自行查阅[22]。

图2 Eco-DRR的推行体制Fig.2 Institutionalization of Eco-DRR

Eco-DRR在日本的相关研究,近年大致可以分为两个阶段。2020年以前,学者们着重对Eco-DRR概念的整理以及背景梳理,且多与绿色基础设施概念和生态系统服务、生物多样性的机能进行共同讨论。学者们对Eco-DRR的运用前景提出了积极的展望,但当时的几个重要课题为:有必要对自然资本、生态系统服务进行定量评估;利用地图和其他手段将其形象化;并创造广泛分享这些信息的平台[28-30]。2020年之后,学者们开始向Eco-DRR的运用和检证方向努力。例如,在京都市首创性地建造了雨水花园,验证了其防洪蓄水功能的有效性[31];在2019年10月的台风十九号过后,因河流周围部分存在的河畔林和斜面树林有效抑制了泥石流灾害发生,学者们对其进行了数据采集和定量评价[32];2020年7月暴雨导致多地受灾,学者们对农地的洪涝调节功能进行了模型检证[33]。此外,还对Eco-DRR与水灾保险制度结合的可能性进行了探究[34]。

3 Eco-DRR的相关案例

2015-2023年,日本人间文化研究机构综合地球环境学研究所开展了关于Eco-DRR的长期研究项目,确定了目前的土地使用与灾害风险的关系,制定了评估灾害风险和绘制灾害信息地图的方法,并在多个研究对象地区进行了实地调查研究,将不同地域的Eco-DRR相关的传统智慧、地域知识进行总结,编写了《从地域历史中学习灾害应对》的系列科普读物,介绍了重点研究地和日本全国的一些相关案例[35]。此处将从Eco-DRR的三大举措分别列举相关案例。

3.1 抑制危险自然现象的发生:以水田规划和泥沙治理为例

三方五湖是横跨福井县三滨市和若狭市的三方湖、水月湖、菅湖、久久子湖和日向湖5个湖泊的总称[36]。5个湖泊的水质和深度各不相同,呈现出不同的蓝色,因此也被称为“五色湖”。三方五湖在若狭湾国立公园、国家风景名胜区和县野生动物保护区区域范围内。2005年11月,三方五湖被指定为拉姆萨条约湿地,确定了其作为动植物栖息地的重要性。2019年,三方五湖的可持续渔业文化被指定为日本农业遗产。为了实现三方五湖流域及其周边地区的自然恢复,2011年,由政府、当地居民、市民、研究人员和各种组织等多方参与,构建了“三方五湖自然再生协议会”,开展了多项与自然再生相关的活动与研究。

作为拥有着丰富动植物种类的宝库,由于地势起伏且地处断层,三方五湖也是灾害风险高的地域之一,极易发生洪水与地震。有关洪水灾害的早期记载可追溯到1735年,当时为防洪而开凿的隧道也发生坍塌。此后的几十年里,直到这条隧道重建之前,轻微降雨便可能引发洪水灾害。近年来,随着科学技术的发展,洪水造成的财产损失和人员伤亡已减少,其中的防灾举措不乏Eco-DRR的相关应用。

若在洪水发生为洪涝灾害前能够采取有效措施,即可实现“抑制危险自然现象的发生”这一目标。该地居民采取的措施为:将在洪水中易被淹没的、近海岸和湖岸的地区规划为水田(图3)。水田的蓄水功能可缓和洪水的流量,从而抑制洪涝灾害的发生。此外,易受洪水侵袭的低洼地区的水田,与水道、湖泊相连,在防灾的同时为鱼类以及许多水生生物提供了重要的栖息地。而在湖岸线周围开发水田的历史和技术,可追溯到至少300年前的江户时代中期。当暴雨引发洪水时,大量泥沙会从河流上游被冲刷而下。当时的居民便利用这些泥沙开发并扩大了湖泊周围的水田,并利用泥沙进行湖岸天然护岸的修复。近年,三方五湖的渔民们还将这一智慧和技术用于恢复作为白鲦鱼钓场的沙滩,成功地增加了白鲦鱼的数量。

图3 通过水田蓄水功能抑制洪涝灾害的发生Fig.3 Suppressing flooding through paddy water storage functions

因此,在三方五湖,从河流上游被冲刷而下的泥沙沉积在湖岸周围并被加以利用,衍生出了独具地方特性的Eco-DRR系统。然而,数年前在硬性防灾举措的发展过程中,河流上游处修建了多处侵蚀控制堤坝。其防灾效果可圈可点,但却拦截了平时本应顺流而下的泥沙。这样带来的后果是导致泥沙在河流上游堆积,在暴雨等极端天气下,容易造成破坏性极强的泥石流灾害。另一方面,湖泊护岸在被湖水侵蚀过程中,缺少了泥沙的补充,会导致其稳固性降低。于是“三方五湖自然再生协议会”开展了针对河道疏浚及自然护岸修复等活动。以Eco-DRR理念为指导,通过泥沙治理抑制了泥石流的发生。

3.2 避免风险暴露性:以水冢的运用为例

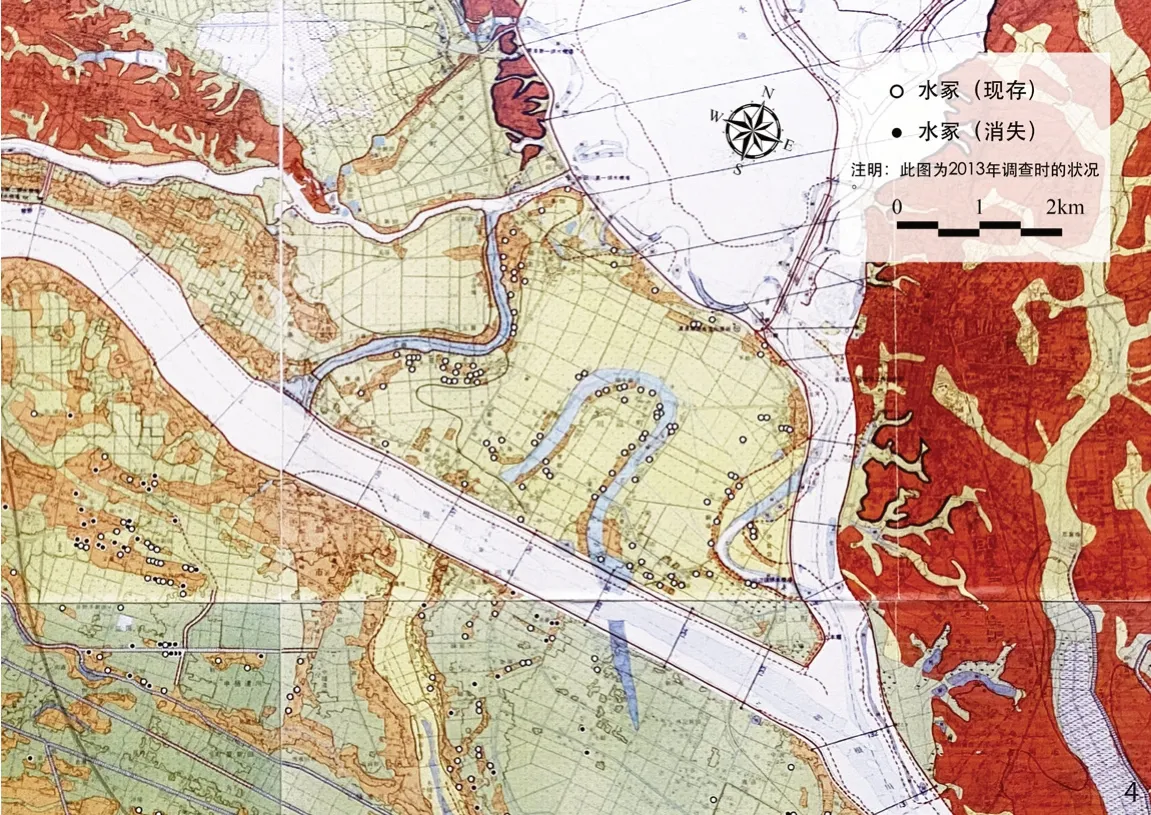

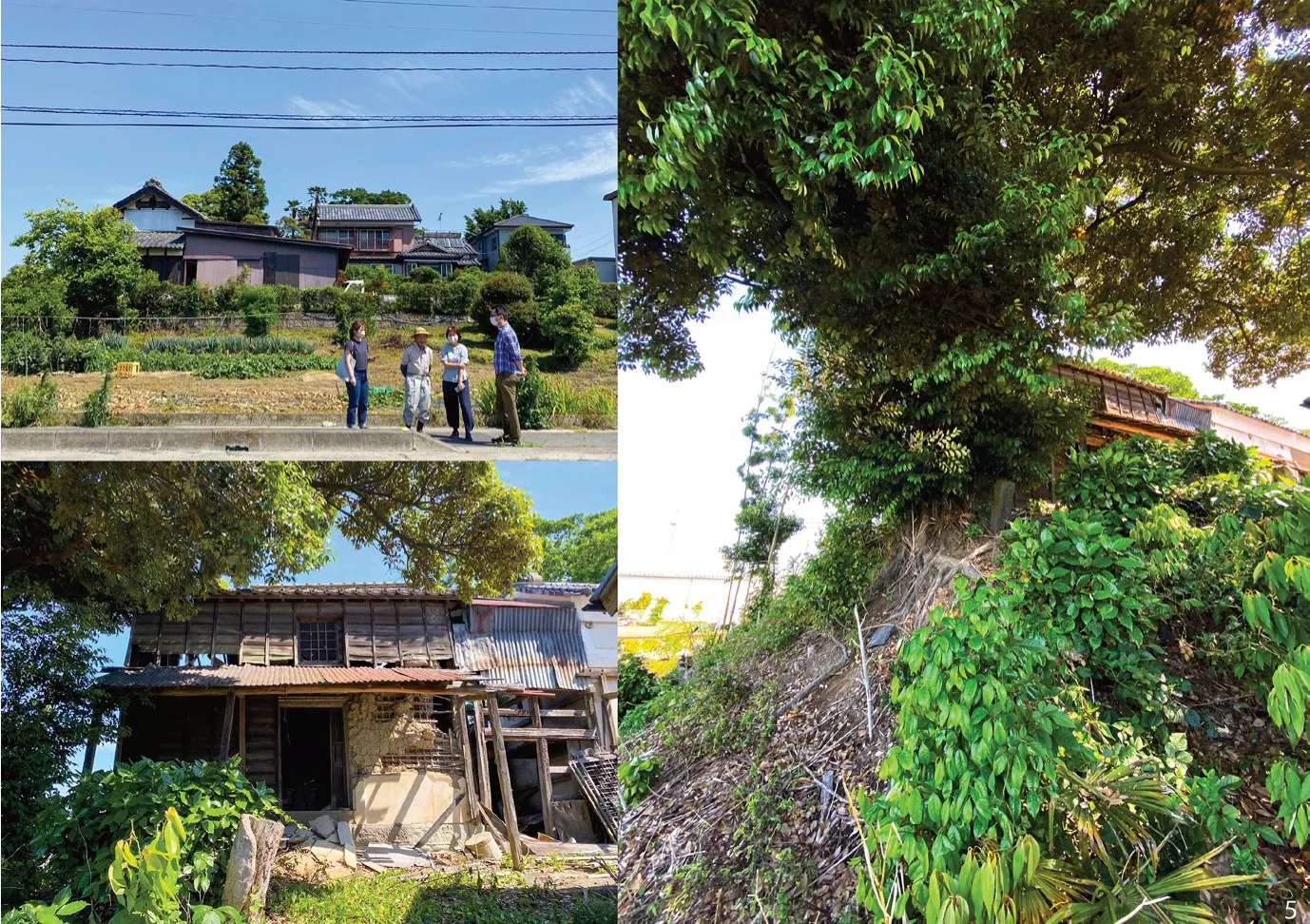

利根川是流经日本关东平原的一级河流。其干流河道长322 km,流域面积16 840 km2。作为日本首都圈的水源,利根川在社会和经济活动中都发挥了重要作用,但此流域的居民在防洪抗灾方面也经历了悠久而多灾多难的历史[37]。日本许多经常发生洪水的地区,都可以看到以垂直疏散为目的的防洪建筑。在利根川中游区域,有许多被称为“水冢”的防洪建筑。2013年,由埼玉县东部地区文化财产负责人协会牵头实施了针对利根川中游区域的水冢的调查。以埼玉县北川边地区为例,其位于利根川和渡良濑川(利根川的支流)之间,地势低洼,平均海拔13~15 m。这里土地肥沃,曾是关东地区的重要水稻产地,也是濒临灭绝的芡(Euryale ferox)的生息地。当时,在埼玉县北川边地区共发现了99个水冢,其中许多位于河流两侧的自然高地上(图4)[35],这些高地形成了天然堤坝,也使得村落得以在此展开。图5为位于北川边地区的一座带水冢的房屋(左上),其余照片为该房屋内部所设有的水冢的现状。虽然目前已是年久失修的状态,但仍可见其二层构造,以及在该水冢下部为一个人工土丘。图6为北川边地区带有水冢的住宅的典型布局[38]。住宅由主屋、水冢、仓库、住宅林、沟渠等元素构成。住宅的入口大部分被设置在南侧与道路相接的位置,主屋坐北朝南,南侧是入口空地和旱地。水冢多位于房屋的西北侧,其最常见的尺寸是20 m2,一些较大的水冢面积能达到70 m2以上。

图4 埼玉县北川边地区的水冢分布Fig.4 The distribution of water mounds in Kitakawabe, Saitama prefecture

图5 北川边地区的某一水冢Fig.5 A water mound in the Kitagawabe area

图6 北川边地区带有水冢的住宅的典型布局Fig.6 Typical plans of houses with water mounds in the Kitagawabe area

水冢、主屋和堤坝的断面构造和标高关系见图7。村落外围常筑有堤坝,其高度略高于人工土丘。水冢下部的人工土丘的填土高度约为3~5 m,主屋的地基土层高度约为2~3 m。附属建筑通常相对较低,其地基土层高度约为1~2 m。当地居民在房屋建造时,采用降低主屋和附属建筑的地基高度的方式,是为了消除日常生活中因地势高低不同而造成的障碍。于是,水冢一楼的地面高度约等于主屋二楼的地面高度,因此水冢所处的位置在洪水泛滥时基本不会受到损坏。此外,主屋和水冢的屋檐下通常会悬挂存放避难用船只。在洪水泛滥时用作撤离和运送食物的交通工具。从水冢的内部结构来看,通常为两层楼高的建筑物,这些建筑物的一楼用于存放大米、大麦、酱油、晒干的谷物等应急粮食。二楼用于储存避难时所需的生活用品。这样的整体的断面构造,考虑到日常生活便利性的同时也兼顾了洪水对策,避免了风险暴露性。

图7 水冢、主屋和堤坝的断面构造和标高关系Fig.7 Section configurations and elevation relationships of water mounds, main houses, and embankments

3.3 减少脆弱性:以雪持林管理为例

日本富山县地处降雪量较大的地区,尤其是县西部的丘陵地区雪灾风险很高。位于县西部的五箇山地区,地处庄川河谷,两侧山势陡峭,积雪最厚可达3~4 m,通常5月下旬开始融雪。在这一地区,地表雪崩频繁发生,历史上雪崩造成的损失(人员伤亡、建筑物倒塌等)十分严重。根据日本雪崩灾害数据库的统计[39],在近百年间,五箇山地区共发生65起雪崩灾害,造成68人死亡,16人受伤。也因此,在五箇山形成了独特的适应恶劣气候的生活方式和文化,包括传统建筑合掌造、纸生产、蚕桑、硝石生产等传统产业。此外,为了保护村落免受雪崩灾害,地域居民从江户时代起就开始维护和管理被称为“雪持林”的防雪林[40]。正是由于这些传统智慧和独特的文化,五箇山地区与岐阜县白川乡在1995年被共同指定为世界文化遗产。

雪持林这一防灾策略为减少脆弱性的典型案例。雪持林大多分布于村落后方较陡峭地势,倾斜度约30°~50°。以相仓和菅沼两个世界遗产村落的平面分布来看,村落居住区域和后方的雪持林被指定为了历史遗迹,居住区域部分被指定为传统建造物群保存地区,相仓的一部分雪持林也位于传统建造物群保持区域(图8)[41]。可以看出,雪持林与村落居住区域位置相邻,联系紧密,且大多位于断裂的安山质凝灰岩砾岩沉积层上,因此形成了多样化的植物群落(图9)。根据1987年的调查[42],优势乔木树种是山毛榉(Fagus longipetiolata)、七叶树(Aesculus chinensis)、榉树(Quercus variabilis)、柞树(Xylosma racemosum)等。除了自江户时代起地域自发的管理维护,从明治时代起行政方面也对这项传统的Eco-DRR进行了保护。自1897年颁布《森林法》以来,一部分雪持林陆续被指定为“防雪崩保安林”。在二战后,日本社会急需大量建材和燃料,五箇山地区的村落附近的天然落叶阔叶林基本被砍伐,在大规模植林运动的影响下,以杉树为主的针叶林大面积扩张。在此社会背景下,雪持林作为传统Eco-DRR,考虑到其防灾减灾和生态意义,成为了二战后五箇山地区村落附近唯一留下来的天然林。雪持林具有预防雪崩和其他山地灾害以及养护水源的功能,还被用作建筑材料和燃料资源[43]。1987年出版的《五箇山雪持林研究报告》记录了当时雪持林的分布和植被情况。关于世界遗产森林保护方向的一项研究明确指出,五箇山森林和五箇山雪持林的主要植被群落仍然与地域居民的生活息息相关[44]。

图9 五箇山地区的雪持林和村落Fig.9 The avalanche prevention forest and villages in the Gokayama area

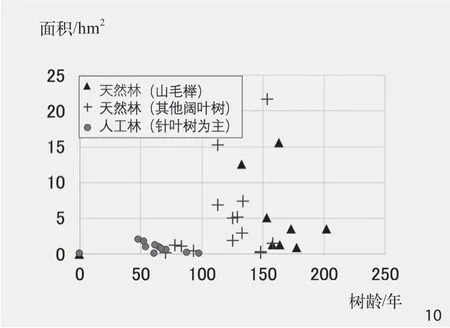

雪持林中,大部分以山毛榉为主的天然林树龄超过150年(图10),其他以阔叶树为主的天然林树龄多分布于70 ~150年区间内,针叶林人工林树龄多分布于50 ~100年区间内。将五箇山珍贵的天然林作为雪持林保护起来,具有重要的生态和文化意义。雪持林在提供多种生态系统服务的同时,其维护和管理也成为当下的重要课题。虽然雪持林属于非木材森林,但也需要定期开展清除倒木、讨论如维护健全林内环境等管理工作。由于山区人口减少和老龄化更加严峻,出现了森林保护人力不足等问题。此外,包括五箇山地区在内的日本大多数地域,经济停滞不前仍然是一个重要课题,未来人口减少可能持续导致内需下降,基础设施维护和更新成本增加。因此,近年在Eco-DRR的具体推行上更加注重环境经济学的引入。以生态系统为主导,将自然资源作为社会资本、经济资本的理念得到了更多关注。

图10 雪持林内的树木树龄分布Fig.10 Tree age distribution of avalanche prevention forest

4 启示与讨论

综上所述,Eco-DRR综合了生态系统理论和灾害应对理论,强调基于不同地域生态系统特点,从抑制危险自然现象、避免风险暴露性、减少脆弱性这三方面来实现防灾减灾和生态系统保护。通过对Eco-DRR在日本历史进程中的发展和推行体制、具体实践案例的梳理,研究发现:(1)在日本各地,已存在大量与Eco-DRR概念相通的传统思想与防灾减灾举措;(2)注重从各个地域、传统灾害应对中吸收并再整理Eco-DRR的相关智慧;(3)2005年前后开始,日本在各项会议中开始探讨Eco-DRR相关理论与政策的结合,2015年前后开始,日本在全国规划以及地方政策中,逐渐落实了Eco-DRR的相关策略,并制作、公开了一系列全国范围的数据库;(4)在学术研究方面,2020年后开始在各地开展生态系统防灾减灾策略检证,并通过定量研究为将来的灾害应对进行部署。

国内对Eco-DRR以及相关概念,如NbS、EbA等的理论体系已进行了系统总结,且已存在运用Eco-DRR进行设计实践等。结合日本情况,本研究认为在国内将来对于Eco-DRR的研究和运用中,可以关注以下几个方面:

(1)开启对各地传统Eco-DRR智慧的调研和整理。日本的很多研究成果也表明,Eco-DRR的内核与各个地域的传统灾害应对概念有着本质上的相通之处。中国各地也有着基于生态系统,长期进行灾害应对的历史。作为符合中国国情、具有地域特色的Eco-DRR的发展方向,需要对中国各地方传统Eco-DRR智慧进行总结,归纳和学习。例如通过行政调研主导,或是通过研究机构来开启研究项目。调研成果需要明确不同地域森林、农地、湿地等是否可以再利用。尤其在面临人口减少、老龄化和少子化等社会问题时,降低成本、实现长期效益的可持续灾害应对是重要课题。为实现灾害应对,可探讨这些生态系统应得到怎样的保护。

(2)在政策体系构建中,引入Eco-DRR概念,并鼓励多方参与。目前国内对Eco-DRR的关注以研究者为主。但其发展还应基于适合中国国情的综合理论的构建。可以在行政主导下,成立理论构建和政策制定的专家团队。同时,构建国家范围层级的河川、森林、湿地等基础数据库能为Eco-DRR的具体实施以及研究提供重要参考,极大提高效率。但庞大数据库的构建和公开,也需要在政策体系构建中提上日程。从Eco-DRR的推进体制来看,日本在促进多样的主体参与方面有很多可借鉴的举措。国内在推进Eco-DRR过程中,也可以积极尝试鼓励地域居民、行政单位和研究者等多样主体的多方合作。

(3)学术研究中注重跨学科交流。从日本多年的实践经验中可看出,尤其是在洪涝管理方面,十分注重流域整体治理。生态系统中的自然资源,如森林、农地、水体、湿地等往往在大范围内息息相关。因此,在未来的学术研究中,针对同一地域的Eco-DRR课题,也应召集不同领域的研究者进行共同探讨。例如可以积极与灾害保险等经济学领域展开合作和交流。国际社会中已检验了Eco-DRR的有效性和实用性,期望在中国也能使其得到发展,促进中国的防灾减灾事业和生物多样性保护工作。

注:图1改绘自参考文献[16],图2改绘自参考文献[23],图3改绘自参考文献[36],图4改绘自参考文献[35],图6改绘自参考文献[38],图7改绘自参考文献[35],图8改绘自参考文献[41],其余图表均由作者自绘/摄。