中国式现代化视域下河南省生态效率差异及其驱动因素研究

薛 冰 刘玉寒 杨洪鑫 张晓敏

(1.濮阳市华龙区统计局,河南 濮阳 457001;2.濮阳县统计局,河南 濮阳 457100;3.濮阳市经济社会调查队,河南 濮阳 457099;4.濮阳县经济社会调查队,河南 濮阳 457199)

一、引言

中国式现代化是党在改革开放以来长期探索和实践基础上实现的创新突破,契合我国构建新发展格局的战略需要。生态问题是人口巨大规模背景下我国经济社会发展的明显短板,是共同富裕目标下最公平的民生福祉,是物质文明和精神文明协调发展下社会新形态的具象化表达。因此,“人与自然和谐共生”作为关键一项,以其特有的深层意蕴渗透于其他各项中国式现代化的内容之中。

河南是全国农业大省,2021 年耕地面积12229 万亩,水资源总量689.18 亿立方米;矿产资源丰富,已查明资源储量的110 种矿产中,已开发利用93 种,但资源分布不均、人均拥有量低、环境问题突出。河南作为经济大省,同时也是资源消耗大省、碳排放大省,其绿色发展道路更值得探究。在中国式现代化的主旋律下,河南将以“绿色低碳转型”战略在生态实践中走出“河南道路”,擦亮高质量发展底色,挺起中部脊梁。

二、理论回顾及文献综述

随着生态环境和自然资源问题日益突出,生态效率自提出以来得到国内外学者的重点关注。

生态效率的概念发展。1990 年,Stefan 和Andreas在学术界率先提出了生态效率的概念,并把生态效率定义为增加的经济价值与增加的环境影响的比值。

生态效率内涵延伸。1998 年经济合作与发展组织(OECD)将生态效率研究的领域从企业、行业扩展到区域、社会层次上。国外学者Claude 于1995 年把生态效率概念带到中国,此后国内学者围绕生态效率展开了一系列研究。李丽平和田春秀等(2000)首次尝试对生态效率概念进行详细解释,并以加拿大的生态效率指标体系为案例进行分析。曾贤刚和牛木川(2020)通过测度长江经济带的生态效率,倡导坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

生态效率研究方法探讨。近年来,国内外不断更新完善研究方法,以期更好地测度生态效率水平。总体看,研究方法主要有单一比值法、指标体系法、模型分析法、综合评价法。马晓君和李煜东等(2018)将生态资源存量的表征性指标及环境污染治理投资总额加入循环经济的生态效率评价指标体系,引入非期望产出指标。史丹和王俊杰(2016)基于单位生态足迹的GDP 产出测算了1991—2013 年中国人均生态足迹、人均生态承载力和生态效率。

生态效率影响因素测度。于士航(2019)基于面板数据的灰色矩阵相似关联模型,测算了2008—2017 年河南城市生态效率影响因素的综合灰色关联度,分析发现城镇化水平、产业结构和经济发展水平对生态效率的影响较大。陈明华和刘文斐等(2020)利用地理探测器方法首次分析城市生态效率的内源、外源影响因素及影响程度,结果表明经济发展差异和人口密度差异对长江经济带城市生态效率空间差异的决定力较高。

三、河南省生态效率评价

(一)研究方法介绍

1.超效率SBM模型

传统的数据包络分析(DEA)已广泛应用于测算区域生态效率。基于DEA 的缺陷,有学者提出一种非径向DEA,即通过松弛变量评价效率,SBM 模型直接将松弛变量引入目标函数。本文采用超效率SBM模型,全面考虑投入、产出(期望与非期望)松弛性的问题,兼顾负外部效应等一些非期望产出的影响,计算生态效率更符合当前实际情况。考虑非期望产出的超效率SBM模型为:

2.Malmquist 指数

Malmquist 指数即全要素生产率(TPF),反映的是某一评价单位当期较上期的变化程度。用x 表示投入,y 表示产出,Z(x,y)为函数映射,公式如下:

式中,EC 为技术效率,表示生产前沿面与实际产出之间的距离变化;TC 是技术进步,即生产前沿面移动对生产率的贡献程度。

(二)指标选取及说明

1.投入指标包括人力投入L、资本投入K、土地投入G 和能源投入E。其中,人力投入为年末全社会从业人员数量,资本投入采用资本存量这一指标。同时,将资源影响和能源消耗引入投入指标。土地资源对人类至关重要,长期以来,一些地方政府通过土地出让将其成为“第二财政”。但这种土地财政的一次性决定了其不具有长期生命力,在资源与环境协调发展的情况下,土地资源应考虑在内,因此选取城市建设用地面积作为土地投入指标。能源投入方面为反映能源消费的总体情况,选取能源消费总量来衡量。

对资本存量的计算,国内多以永续盘存法为主,即Kit=Ki,t-1(1-δ)+Iit。Kit、Ki,t-1分别表示i 省份t、t-1 时期资本存量,资本存量的基期国际上多采用K0=I0/(g+δ)的计算公式进行估算。Iit表示固定资本形成总额,以2010 年为基期进行折算;结合本文样本期,资本折旧率δ 取值为9.6%。

2.产出指标包括期望产出和非期望产出。期望产出指标采用以2010 年为基期平减后的实际GDP 数据。非期望产出指标围绕污染物排放情况,目前水污染和大气污染是我国面临的主要污染问题,我们把化学需氧量(COD)和二氧化硫(SO2)的排放情况作为重点监测对象。同时,考虑到“无废城市”建设规划,工业一般固体废弃物产生量也作为非期望产出的指标。鉴于决策单元越多模型的区分力越差,因此在搜集原始数据的基础上通过熵值法测算得到综合污染指数作为非期望产出指标。

本文研究对象为中部六省,即山西、河南、安徽、江西、湖北和湖南。数据来源于2011—2022 年《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》及各省统计年鉴。部分缺失值或由于统计口径调整导致数据不衔接等问题,通过插值法补齐。

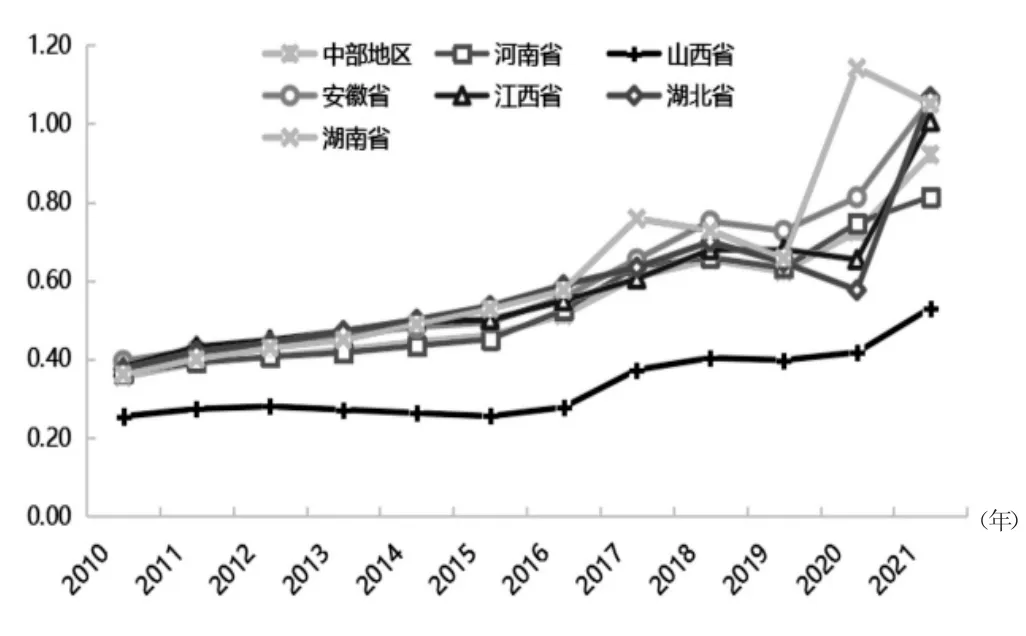

(三)河南省生态效率静态演变

运用考虑非期望产出的超效率SBM模型,测算规模报酬可变下2010—2021 年中部地区及各省生态效率值,并绘制生态效率变动趋势图,见图1。

图1 2010 — 2021 年中部地区及各省份生态效率

从变动趋势看,河南生态效率基本优于中部地区平均水平,呈波动式上升。分阶段看,2010—2012 年,河南与中部地区(除山西)生态效率水平基本处于同一起跑线,趋于上升并且相对稳定;2013 年开始出现明显分化,此时党的十八大提出的生态建设的政策驱动作用尚不明显;第一个高峰出现在2018 年,河南在经济新常态下主动调整适应,同时党的十九大将生态文明建设列入更高位置,生态效率大幅提高,环境改善效应明显;第二个高峰在2020 年,之后生态效率趋于向好。

根据模型原理,被评价的决策单元在大于等于1时相对有效。因此,从生态效率值看,中部各省生态发展的前景依然严峻,整体水平连年无效且进程缓慢,与经济发展的关系基本处于中等偏下水平,生态问题尚未得到有效遏制,并在一定时间内依然存在且突出,可持续发展面临挑战。

与中部地区其他省份横向对比,2020 年湖南生态效率值率先达到有效状态,2021 年湖北、安徽呈“J”形曲线大幅提升,湖北武汉城市圈和湖南长株潭城市群“两型社会”试验区走出了资源节约、环境友好的循环经济新路子,安徽公众生态环境满意度超九成,至此,长江中游综合经济区4 个省份生态效率均达到生产前沿面,实现评价有效。报告期内河南生态效率值处于0.364—0.814 之间,长期处于中等效率,2021 年达到高效率水平,可见河南经济- 生态- 资源发展不协调且亟待改善,实现绿色低碳转型、全面提高生态效率任重而道远。山西属于低效地区(0.000—0.400),长久以来“一煤独大”的模式造成生态赤字问题严重。

(四)河南省生态效率动态分析

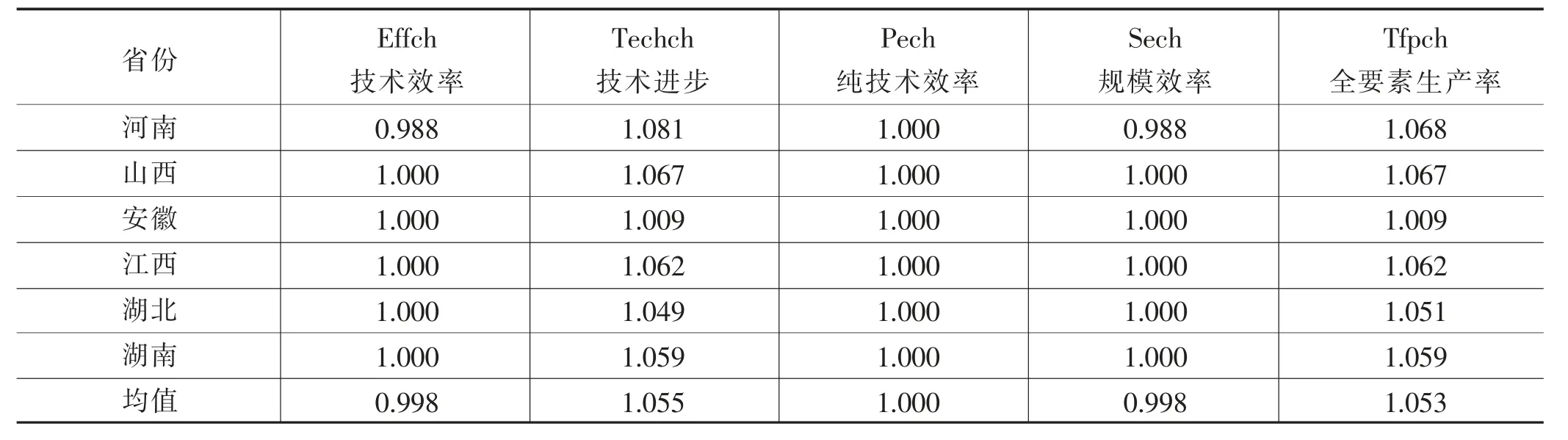

为更好分析中部地区生态效率的变化趋势,运用Malmquist 指数模型计算其效率变动率,并将其分解为结构性效率分析,见图2、表1。

表1 中部六省Malmquist 指数分解变动情况

表2 生态效率驱动因素指标体系

图2 中部地区Malmquist 指数分解变动情况

1.区域层面

从图2 可知,中部地区生态效率经历了“上升-下降- 上升- 下降”的波动变化过程。从指标分解情况看,技术进步是推动生态效率提高的主要动力,贡献率为4.1%,这得益于资源要素的有效配置;而技术效率未体现出正向效应,主要由于纯技术效率的提高不足以弥补规模效率的缺口,制约了生态效率的增长。

2.省际层面

从表1 可以看出,中部六省各年份平均生态效率Malmquist 指数均大于1,侧面说明中部地区正不断提升自身实力,提高生态效率水平,其中技术进步对生态效率的提升具有显著的正向效应。

从河南生态效率变化情况的影响因素看,较高的技术进步增长率拉动生态效率提高;技术效率小于1反映河南在生态效率管理水平和制度设计上存在不足,究其原因在于河南存在规模不经济的问题,有过度投资、资源闲置的可能。纯技术效率等于1 说明在科技投入和技术创新方面长期保持优势,也是促进生态效率稳定有效的因素。中国共产党河南省第十一次代表大会后,河南通过实施“创新驱动”“优势再造”“换道领跑”等战略积极赢取下一轮竞争力。其他省份各分解指标均大于等于1,处于有效状态,生态效率水平均衡。

四、河南省生态效率驱动因素实证分析

为进一步探究影响生态效率的因素,将上文中的生态效率值作为被解释变量,由于测算的生态效率值范围在0—2 之间,使用Tobit 模型较为合适,表达式为:

(一)驱动因素的指标选取

根据EKC(环境库兹涅茨曲线)理论,结合现有研究成果,将生态效率分解为经济、技术、社会、环境、政策等效应,选取10 个指标作为解释变量。

经济效应:地区的经济发展水平与资源、环境存在较大关系,因此选取人均GDP 来代表该地区的经济发展情况。第二产业的行业与能源息息相关,其生产活动直接影响生态,学者们通常认为第二产业导致的地区污染问题较为突出,生态效率偏低,同时需要考虑第三产业与第二产业分布。

技术效应:技术进步不仅可以控制高耗能资源的使用量,还可以提高能源开发利用率,加快污染物处理周期。本文分别采用能源消费量较上年变动幅度和R&D 经费投入强度来表征能源消费和技术进步,测度对生态效率的影响。

社会效应:理论上人口的高度聚集势必带来生产和消费行为的激增,加速资源消耗,相应导致环境污染加重;同时另一种声音认为人口聚集将促进地区形成规模效率,改善生态环境。因此,用城市人口密度反映人口聚集程度,用建成区绿化覆盖率反映地区的生态基础,共同构成社会效应。

主要为不明原因的脑力疲劳和精神不振,具体表现为低沉、焦虑、恐慌、烦躁、不安、担心、易怒、反应迟钝、白天困倦、夜晚失眠、记忆力衰退、不自信、抑郁寡欢、紧张、精力下降等症状。若心理亚健康状态持续存在,则无法自我解脱和控制,若大学生心理亚健康状态得不到及时改善则会造成心理障碍和心理疾病,轻者影响学习效率,重者可引发心脏病或抑郁症等。

环境效应:用开放程度和金融发展两个指标来衡量。开放程度对生态的影响目前存在争议,有学者认为,外商投资会带来前沿技术和优秀管理经验,提高资源利用效率,减少污染物排放;同时部分学者支持“污染天堂假说”,即外国资本为获取低廉的原材料、人力,降低污染成本,将低附加值的产业引入国内,进而破坏生态环境。绿色金融的发展有利于金融资本配置,使其流入高技术产业,进而优化地区产业结构,提高生态效率。

政策效应:地方政府对环境治理的态度直接影响当地高质量发展,采用污染治理强度(工业污染治理投资额占GDP 的比重)来反映政策在环境方面的规制;地区政府通常更注重经济增长而忽视环境改善,因此以地方一般公共预算支出与收入比值衡量政府“无形的手”对经济、环境的干预程度。

(二)实证结果与分析

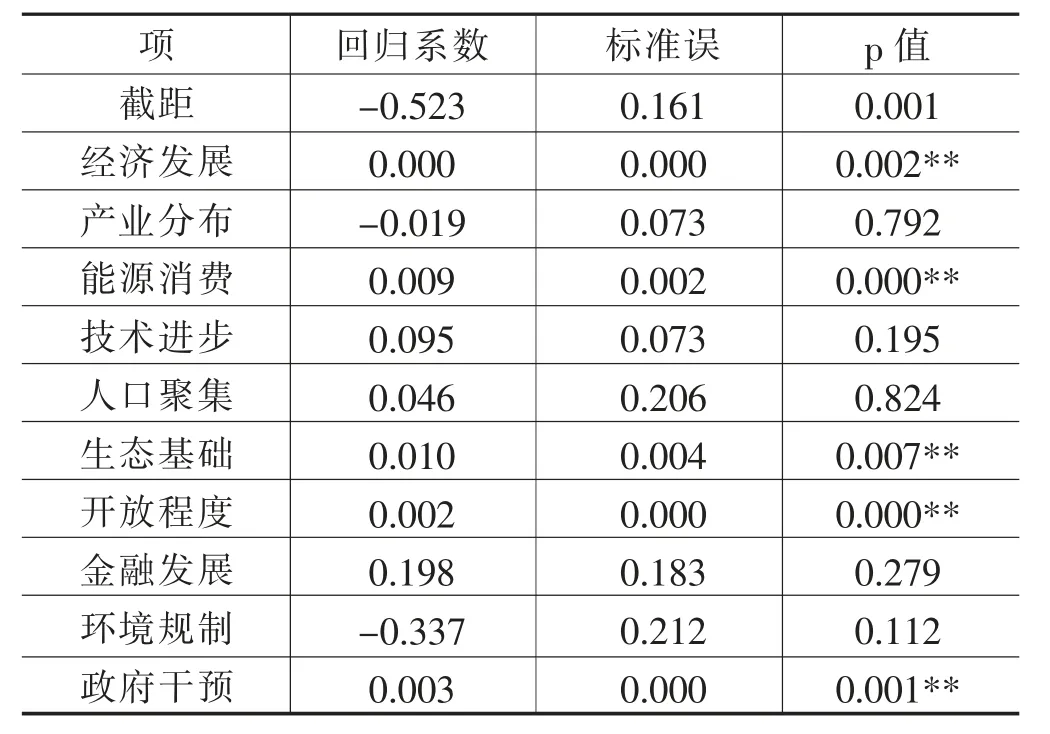

1.中部地区驱动因素探究

由于普通最小二乘法(OLS)存在估计偏差,因此采用最大似然法(ML)进行参数估计。中部地区Tobit模型计量结果见表3。

表3 Tobit 回归分析结果

回归结果显示,中部地区经济发展、开放程度、政府干预、能源消费和生态基础5 项指标在95%的置信水平下通过了显著性检验,对生态效率呈积极的正相关且影响程度逐渐加强;其他指标未通过检验。中部地区的生态环境优势极大地促进了生态效率提高,稳定的能源消费和优化的能源结构维持了一定的能源财富价值,政府财政支出进一步完善环保设施、优化空间布局,发达的交通体系为对外开放提供便利的条件,各省较大的发展差异使经济发展这一指标虽呈正相关但影响较弱。

此外,产业分布和环境规制未通过检验,但相关性为负,反映中部地区产业调整存在盲目性,三产比重提高不足以弥补经济产出的损失,制约生态效率的提高;环境规制对生态效率的提高有负向作用,且溢出作用为负,表明污染治理投入没有发挥应有作用,一方面考虑近年污染治理投资额比重下降,另一方面是因为环保投资的配置效率偏低。

2.河南省驱动因素分析

表4 广义灰色关联度

从综合关联度看,河南产业分布、技术进步、环境规制三个方面关联度较高,均在0.8 以上,开放程度和金融发展的综合关联度介于0.6—0.7 之间。

(1)产业分布综合关联度为0.901,排在所有影响因素的第一位,说明河南产业结构对生态效率有显著影响。得益于河南提出的换道领跑战略,在传统产业上“高位嫁接”,在新兴产业上抢滩占先,在未来产业上前瞻布局,构建能级更高、结构更优、创新更强、动能更足、效益更好的产业体系。

(2)技术进步对生态效率的影响较大,以综合关联度0.844 排名第二。河南大力实施创新驱动、科教兴省等战略,河南制造在部分新兴产业领域崭露头角,外引内育、精准落子,向着大而优、大而新、大而强不断迈进。

(3)环境规制也是影响河南生态效率的主要因素之一,这得益于河南省委省政府大力推进绿色低碳发展、全面加强生态环境保护、深入打好污染防治攻坚战,河南生态环境保护大格局基本形成,生态环境质量达到近年来最好水平。

(4)开放程度和金融发展一定程度上有利于河南生态效率提高,但经济发展、生态基础、人口聚集、政府干预、能源消费的影响力相对较小,综合关联度在0.5—0.6 之间。通过对比中部地区Tobit 模型回归结果,发现中部地区的优势因素正是河南生态效率的短板,这意味着经济并没有与生态协调发展,较高的人口密度和有限的环保支出不利于生态改善,这是今后需要努力的方向。

五、河南省绿色低碳发展的实践路径

(一)提高经济发展水平

河南经济发展水平的提升,一定程度上代表了产业、科技、人才的综合提高。但由于河南庞大的人口基数,经济效益惠及人民的水平并不高。因此,提高经济发展水平,要追求经济发展质量与效益统一,继续发扬优势因素以克服消极影响。继续大力实施创新驱动、科教兴省等战略,加快科技成果转化扩散,在规模效应、技术效应上形成有力支撑。把握对外开放新趋势,以市场化、法制化、国际化的营商环境促进对外开放蓬勃发展。加大对金融产业的扶持力度,支持绿色信贷、绿色投资证券化发展,将绿色金融手段渗透到经济- 生态体系全过程,不断满足人民对生活品质和环境质量的更高追求。

(二)优化升级城乡布局

城镇化是持续发展的社会复杂系统,是现代化的必由之路,是新时代扩大内需、推动经济社会高质量发展的强大引擎。近年来,河南城镇化水平显著提高,城乡融合发展持续深化,城市功能品质不断提升。但城镇化快速发展中积累的矛盾和问题不容忽视,过快的城镇化进程给城市带来较大压力,城市的人口承载力无法负荷人口的加速流入,导致出现资源过度消耗等问题,对生态环境也造成一定程度的冲击,阻碍了生态效率水平的提升。因此,河南在城镇化发展的进程中,要注重生态效率的空间联系和空间溢出效应,健全区域协调发展体制机制,促进城乡空间均衡开发和保护格局的形成,统筹推进城镇化发展与乡村振兴,实现与生态文明建设的良性互动。

(三)改善能源消费结构

能源是社会发展不可或缺的基础资源,现代化程度越高的城市对能源的依赖越强,能源供需将长期面对省内生产不足、传统能源产能结构性过剩等诸多问题。为此,要充分挖掘清洁可再生资源潜力,大力推动水电、风电、光电生产,以更为多样化、清洁化的能源生产结构推动全省绿色低碳转型。同时,加快产业调整,优化能源结构,淘汰落后产能,加大节能降耗投入以及推进节能型社会建设,促进碳排放总量和强度“双控”目标的实现。

(四)推进生态文明建设

地区经济发展、自然资源禀赋、地理位置等方面的差异,导致区域间生态基础不同,长江中游综合经济区各省明显的生态优势极大影响了中部地区的生态效率。因此,在政策层面,要坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展道路,根据各地实际发展状况制定相应措施。在经济层面,要打破行政区域界限,实现资源优化配置,助推生态要素与生产力有机融合,促进经济社会发展全面绿色转型。在社会层面,要挖掘中华传统文化中“天人合一”等生态文明思想,坚持以人为根本,将生态文化、生态价值转化为人民的内在认知和自觉意识,为建设资源节约型、环境友好型社会积淀精神力量。

(五)充分发挥政府职能

政府是环保治理的主要承担者,政府职能的发挥直接关系到居民的生活水平和享受到的环境公共产品质量。研究显示,地方一般公共预算支出与收入的比值影响中部地区生态效率,河南在这方面较为落后。生态环境改善是长期过程,因此要加大政府节能环保方面的财政支出,以稳定的节能环保支出、高效的污染防治水平、严格的环境监督管理,全面改善生态环境,推动生态效率进一步提高。政府应制定环境指标,约束企业的资源消耗和污染排放,形成源头防控和管制效果;相关部门应制定税收优惠、财政补贴等政策,激励企业节能减排的积极性,源头和过程双管齐下,形成有效的环境管制手段。◆