黔东北地区地质灾害时空分布规律及孕灾地质环境研究

杨晶晶,肖 玉,安 泉,刘 浩,公 斌

(1.中国煤炭地质总局勘查研究总院,北京 100039; 2.贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队,贵州贵阳 550018)

0 引言

地质灾害是在自然和人为因素的作用或影响下形成的,对人类生命财产、环境造成损失的地质作用现象[1-3]。随着近年来社会经济的快速发展,人类工程活动对地质环境的改造作用不断增强,加之气候变化等因素的影响,导致各类地质灾害频繁发生,影响人民群众的生命财产安全,严重制约着国民经济的健康发展[4-6]。在过去的40多年里,我国在地质灾害领域取得了显著的进展,对已有的地质灾害隐患点进行及时监测预警,建立起群防群测体系。但是地质灾害管理除了既要面对微观的地质灾害点或地质灾害群的勘查、整治,又要研究区域地质灾害发生发展和分布的规律[7-8]。王小江等采用层次分析法对县域地质灾害危险性进行研究[3];范林峰等采用加权信息量模型对区域滑坡易发性进行评价[4]。但不可忽视的是当前地质灾害的预测和预报水平仍然较低,实际地质灾害预报成功的案例仍然较少[9];更重要的是,当前地质灾害防治工作的重点主要集中在已发现的灾体上,对地质灾害形成和发展的地质背景和孕灾地质环境缺乏深入系统分析,在灾害发生之前不能有效指导隐患识别[10-14]。

本文选择地处黔东北的沿河县作为研究区域。该区内第四系松散层覆盖较厚、加上降雨强度较大及构造、岩性、人为工程活动强烈等综合作用下,使山地斜坡岩土体的自然平衡易受破坏而失稳,诱发了滑坡、崩塌、地面塌陷等地质灾害,其中滑坡、崩塌灾害尤为突出。根据资料记录显示,近年来该县已发生直接导致经济财产损失的地质灾害有33处,其中滑坡27 处,崩塌3 处,地面塌陷3 处,累计直接经济损失1 529 万元[15]。本文针对研究区内包含滑坡98 处、崩塌56 处、地面塌陷9 处在内的163 处地质灾害隐患点进行了系统分析。结合孕灾地质条件野外实地调查工作资料,深入研究该地区地质灾害的发育特征与分布规律,详细讨论研究区内孕灾地质环境,揭示孕灾主控因子,为地质灾害隐患提前识别和灾害防治工作提供有针对性的理论依据。

1 地质环境条件

1.1 气象水文

沿河县位于黔东北地区、乌江下游,属中亚热带季风湿润气候,年均气温13.4~18℃,极端最高温度42.5℃,极端最低温度-9.7℃,无霜期251~317d。境内降水在时空分布上不均匀,多年平均降水量(2000-2019年)1 164.3mm,根据历年资料统计,沿河县全年降水大多集中在4-10 月,占全年降水量的85%,其中尤以5-8 月最为集中且降水强度大,是暴雨的多发季节。

县域属长江流域乌江水系。乌江干流在境内长132km,水系发育,其中长度大于10km 以上的或集水面积20km2以上的一级支流(河流)有25 条,主要河流有洪渡河、暗溪河、白泥河、坝坨河等。

1.2 地形地貌

沿河县内地形地貌受乌江切割和地层、岩性、构造的控制。总体东南部及西北部地势较高,乌江河谷地势较低,整个地势向乌江谷地倾斜,受构造、岩性以及乌江水系控制,呈现出峰丛山地,缓丘谷地、河谷等多种地貌形态。

1.3 地层岩性

沿河县境内出露地层有震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系和第四系。寒武系和奥陶系广泛分布于区内中部和北部地区,呈北北东向展布;志留系主要分布于区内中南部地区,呈北东向、北北东向展布;二叠系、三叠系主要分布于区内中南部地区,呈北东向展布;第四系零星分布于河谷两岸及地势低洼地带。

1.4 地质构造

区内断裂构造较发育,主要沿背斜构造近轴部分布,少量分布在向斜构造中;主要断层有白岩头断层、钟南断层、孟溪断层、沿河断层、客田断层、红丝断层、钻子岩正断层、凤矸正断层。主要褶皱有沙子坡向斜、四季岭背斜、谯家向斜、红坳向斜、土地坳背斜、高山石潮向斜、核桃湾向斜,褶皱受断裂构造控制,展布方向与断裂方向基本一致。

2 地质灾害时空分布规律

2.1 时间分布特征

沿河县境内地质灾害从年际上看,除大多数崩塌为古崩塌无法确定时间外,其他地质灾害在发生的时间上有一定的规律性。有明确初始变形或活动时间的灾害体90%以上发生于1990 年以后,这段时期也是该地区社会经济发展快、人类工程活动最为频繁的时期[16]。从时间分布上看,降雨强度对地质灾害的形成有显著影响。 5-8 月为暴雨多发期,期间发生地质灾害数量占有详细记录形成时间的灾点总数的81.10%。

2.2 空间分布特征

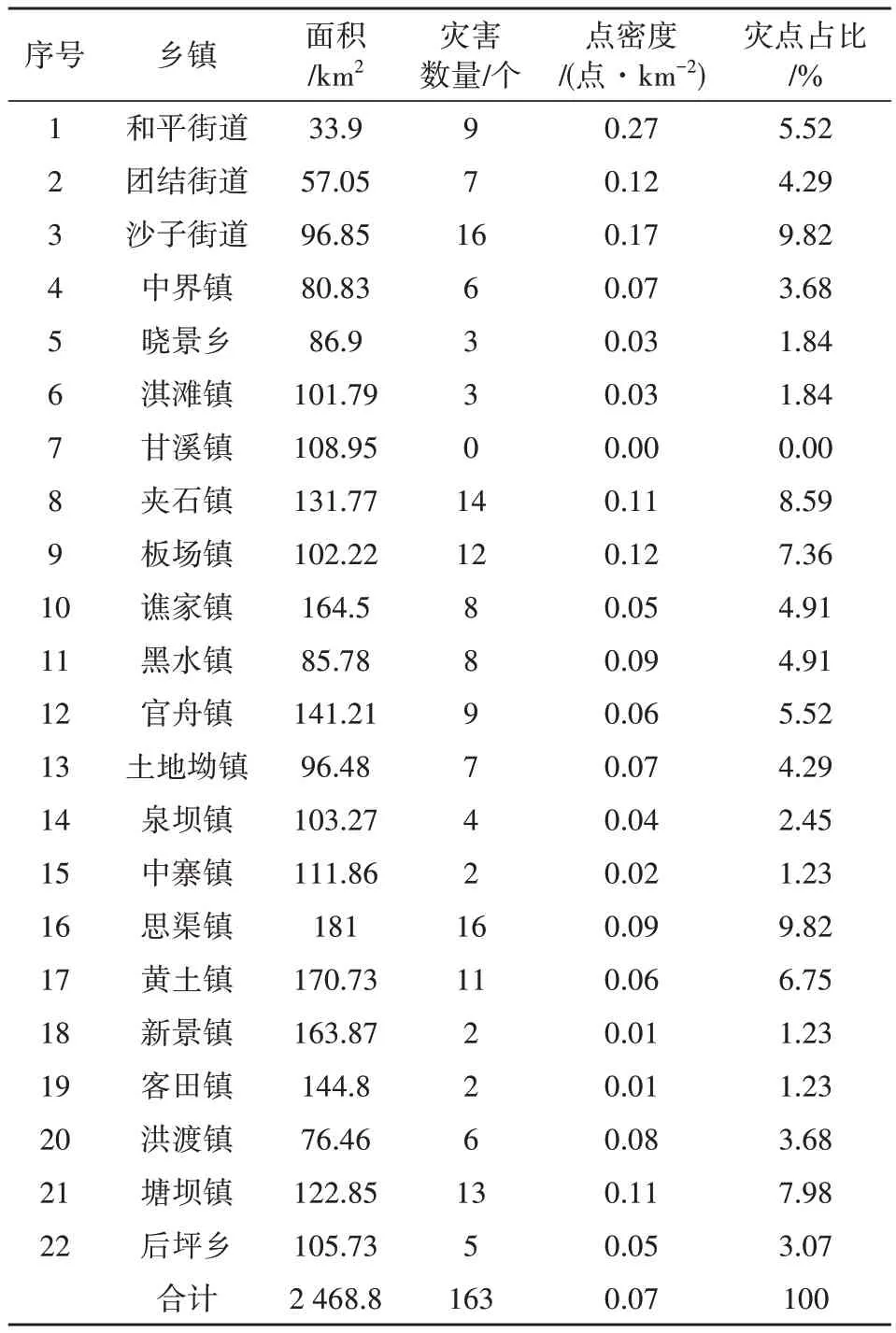

研究区内地质灾害集中分布于北部塘坝镇;中部的思渠镇—黄土镇一带;东部县城—沙子街道—乌江河谷两岸一带;西南部谯家镇—夹石镇—板场镇一带。全县22 个乡镇中除甘溪镇外均有地质灾害隐患点分布。其中沙子街道、思渠镇、夹石镇、塘坝镇、板场镇、黄土镇及官舟镇7 个乡镇,灾害点数量共91 处,占地质灾害总数的55.83%。和平街道、谯家镇、黑水镇、团结街道、土地坳镇、中界镇等乡镇的灾点相对较多,灾害点总数为45 处,共占调查总数27.61%。其余乡镇灾害点总数为27 处,共占调查总数16.56%(表1)。

表1 地质灾害空间分布统计Table 1 Spatial distribution statistics of geological hazards

3 地质灾害孕灾环境研究

3.1 地形地貌

3.1.1 斜坡坡型

调查区内坡型可分为四种类型,即凸型、直线型、凹型和折线型。通过对区内滑坡、崩塌统计发现,滑坡灾害主要发育于凹型和折线型斜坡,分别占滑坡总数的34.7%和39.8%;崩塌则多发育于凸型斜坡,占崩塌总数的82.1%。

3.1.2 斜坡坡度

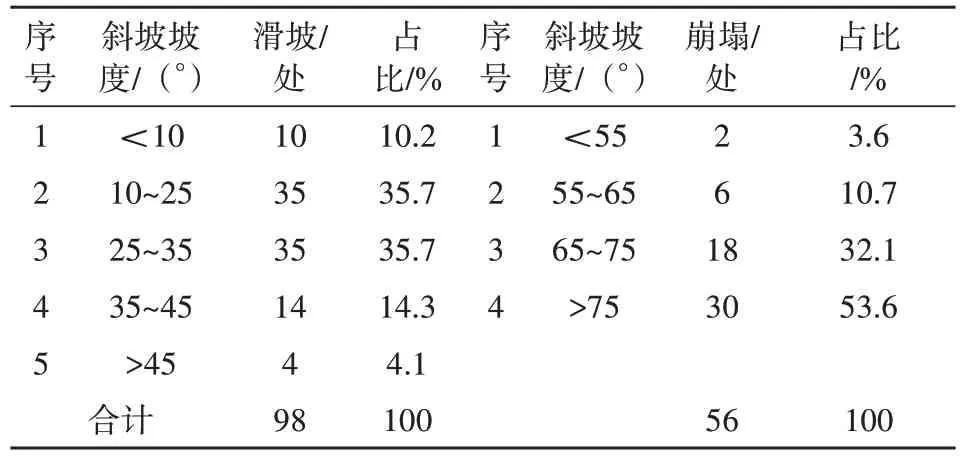

研究区调查结果表明,斜坡坡度角在55°以上的陡崖易形成崩塌,随着坡度的减缓至10°~45°时,多发生滑坡,占滑坡总数的85.7%。调查结果显示,研究区内滑坡坡度最大值为55°,为谯家镇高田村白岩组滑坡,该滑坡主要受倾向坡外的陡倾结构面(节理裂隙)控制而形成。崩塌主要分布在55°以上,共有54 处,占总数的96.4%。共有30 处崩塌为75°以上,占总数的53.6%,从统计结果来看,崩塌主要形成于陡崖(表2)。

表2 斜坡坡度与地质灾害关系Table 2 Relationship between slope gradient and geological hazards

3.2 易崩易滑地层

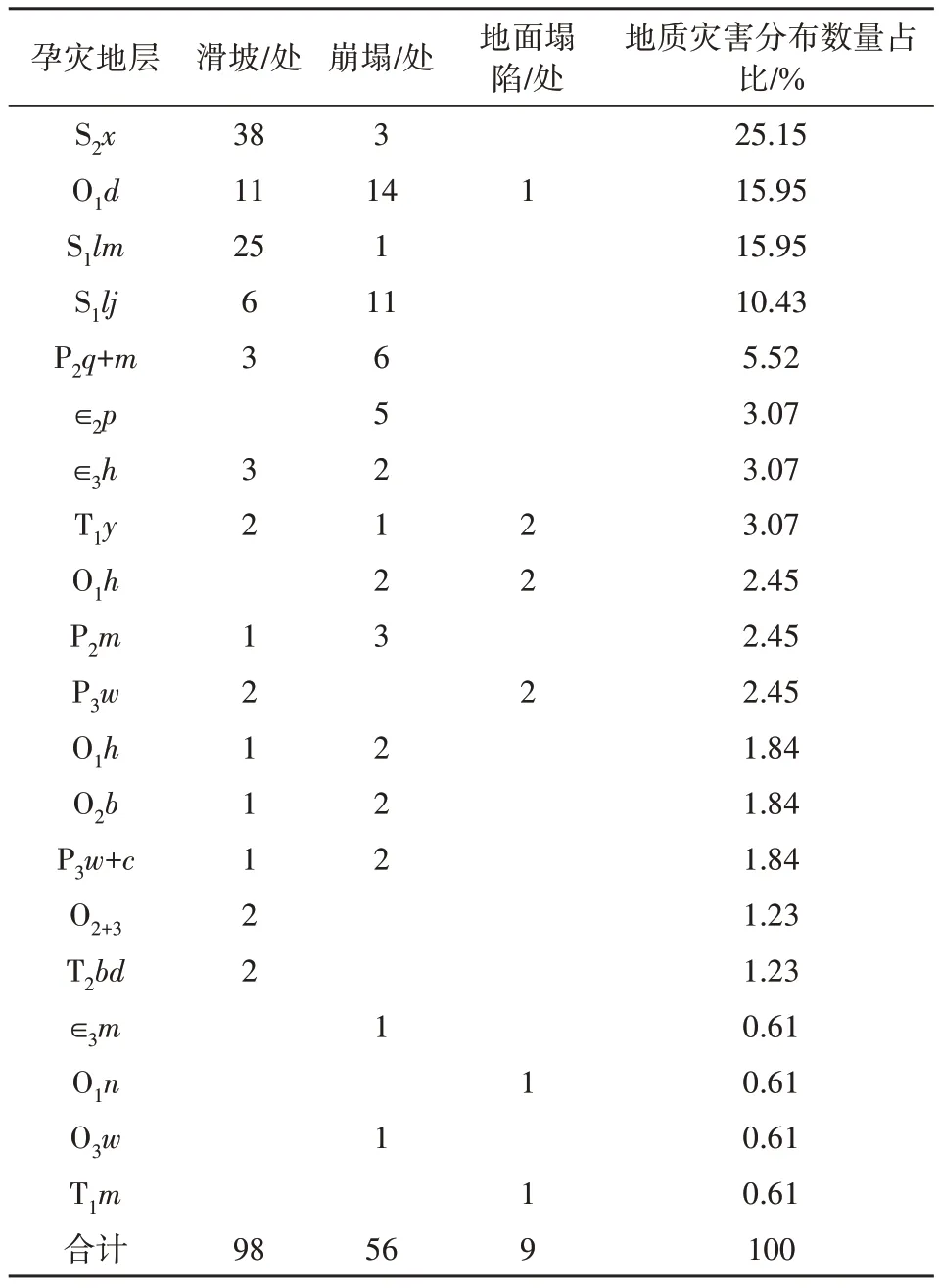

沿河地区滑坡主要为土质滑坡,滑坡主要发育在中志留统秀山组(38 处)、下志留统龙马溪组(25处)及下奥陶统大湾组(11 处)等碎屑岩(软质岩组)中,岩性为易风化的泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩等,总体风化程度较高,斜坡多为残坡积层分布,且土层较厚,土层主要成分为残坡积层含碎石黏土,厚度为1~8m,含碎石黏土呈硬塑-可塑状,松散,抗剪强度较低。

崩塌分布于下奥陶统大湾组(14 处)、下志留统雷家屯组(11处)、中二叠统茅口组(3处)、中奥陶统宝塔组(2处)等,崩塌发育在这4个时代与其在区域上广泛发育相关,一般为下部软弱地层形成斜坡,上部硬质岩形成陡崖(呈“上硬下软、上陡下缓”),软岩受风化剥蚀向岩体内部凹进,形成高陡临空面。岩性上部为灰岩、燧石灰岩、白云岩或白云质灰岩,其与下部泥岩、砂泥岩、粉砂质泥岩等接触,因下部泥岩、砂泥岩、粉砂质泥岩等抗风化能力弱,易产生坡退或形成凹状地形及“鹰咀”崖(表3)。

表3 孕灾地层中地质灾害分布统计Table 3 Statistics on the distribution of geological hazards in disaster-inducing strata

3.3 斜坡结构

斜坡结构是指斜坡坡面与岩层层面、节理裂隙等结构面的组合交切关系。按斜坡结构类型划分为土质斜坡和岩质斜坡。研究区内滑坡主要类型为土质滑坡,以浅层土质滑坡为主,主要分布在第四系残坡积层中,主要成分为残坡积层含碎石黏土,土层厚度在3~8m,共73 处,占比74.4%,主要由于表层土体含碎石黏土呈硬塑-可塑状、松散,有利于地表水的淋滤渗入,抗剪强度较低,加大了发生滑坡的可能性[17-19]。研究区内崩塌主要以斜向坡和横向坡为主,分别占全县面积的39.2%和28.6%,其次为逆向坡和顺向坡,分别占比为23.2%和9%。

3.4 水文地质条件

3.4.1 降雨

研究区内月均降雨量集中在5-8月,约占全年降雨量的60%。其中受降雨因素影响最大的为滑坡,共计56 处,如2020 年7 月发生的板场镇东红村苏坝组新塘洋尔沟滑坡、板场镇洋溪村七组滑坡和2020 年8 月发生的夹石镇旧乡村五组滑坡、沙子街道井坝村张家组滑坡,均受强降雨影响。

3.4.2 地表水

地表水主要是指河流与沟谷中的地表洪水。沿河县境内水系发育,尤其夏秋季节多暴雨和大雨而且时间集中,由于区内地形切割较深,降雨在短时间内迅速汇集,最终汇集于乌江干流,使河水形成洪峰,形成具有较强侵蚀能力的地表水流[5]。根据统计,研究区内有15处地质灾害分布于乌江流域沿线200m范围内,占灾害总数的9.74%。

3.5 人类工程活动

公路工程建设是区内引发、诱发地质灾害的一个重要因素。主要是乡村公路和官石公路,多沿沟谷坡脚修建,很少对沟谷两侧斜坡进行稳定性分析,多采取盲目削坡,使原始斜坡变陡,失去支挡,稳定性降低,形成了高陡边坡,为地质灾害的发生埋下了许多隐患。根据统计,研究区内共有16处地质灾害分布于公路沿线200m 范围内,占灾害总数的10.4%,说明道路工程建设对地质灾害的形成有着一定影响,尤其是坡脚不规范开挖对斜坡的稳定性影响较为明显。

4 孕灾分区

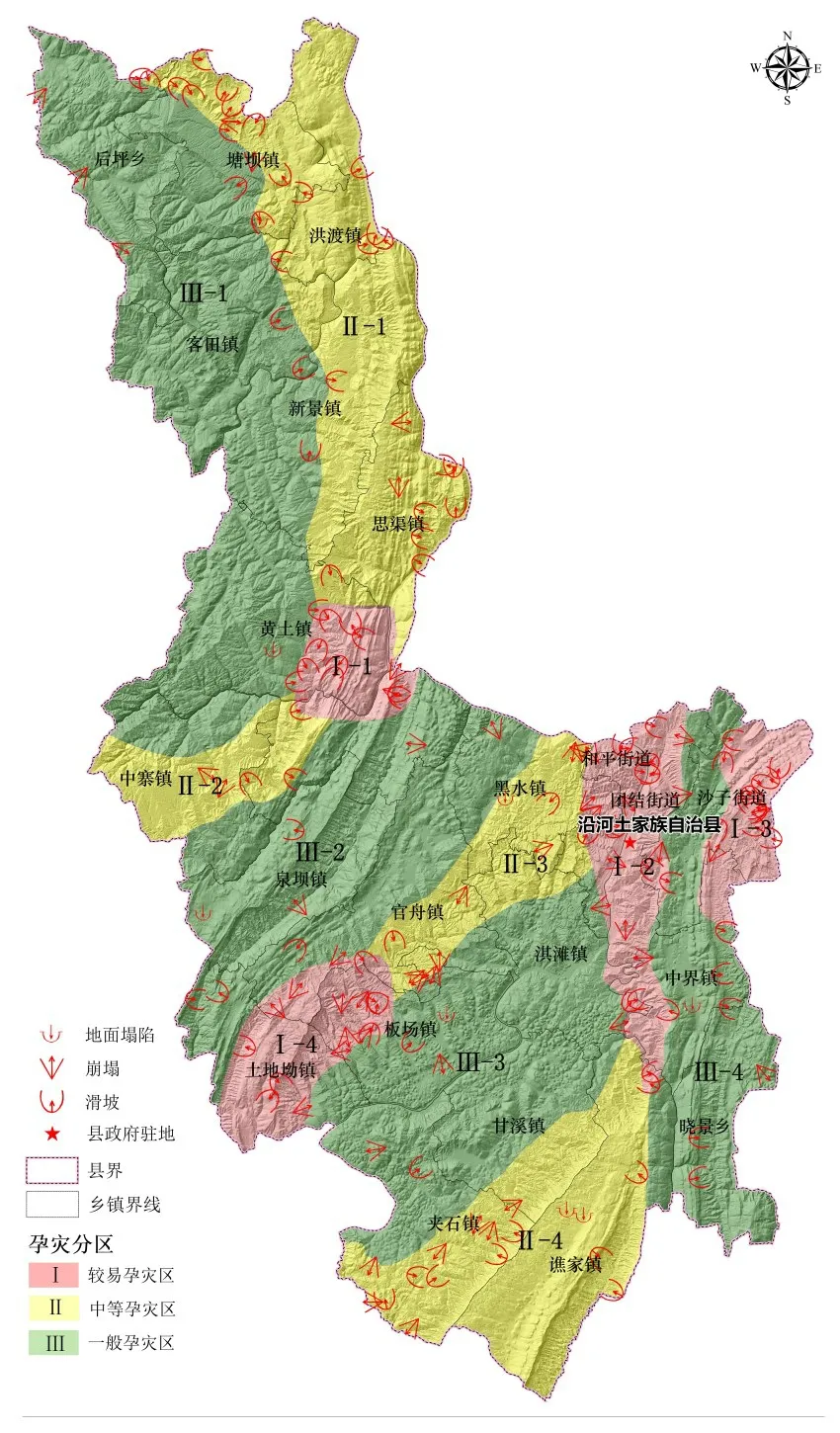

根据地质灾害的孕灾地质条件分析,系统总结分析地形地貌、地层岩性、斜坡结构类型、水文地质条件以及人类工程活动等要素与地质灾害的关系。在地质灾害诸多形成条件中,地形地貌、地层岩性、斜坡结构等特征等为主要的内在孕灾地质条件,人类工程活动和降雨则是外部诱发因素,多种因素的共同作用是导致地质灾害发生的原因[20-21]。将全区的孕灾地质条件进一步按照高低程度依次划分为复杂孕灾区(Ⅰ)、中孕灾区(Ⅱ)、低孕灾区(Ⅲ)3 个类别(图1)。

图1 孕灾地质条件分区Figure 1 Zone of disaster-inducing conditions

复杂孕灾区主要分布于黄土镇、思渠镇、黑水镇、沙子街道、和平街道、淇滩镇、土地坳镇、官舟镇和板场镇。该区总面积323.30km2,占全县总面积的13.10%,共调查各类地质灾害点68 处,其中滑坡45处、崩塌23处,占总调查点的41.72%。

中等孕灾区主要分布于塘坝镇、洪渡镇、客田镇、新景镇、黄土镇、中寨镇、黑水镇、淇滩镇、甘溪镇、夹石镇及谯家镇。该区地质环境条件中等,地质结构中等,矿产资源分布少,地质灾害点分布稀疏,人类工程活动中等。该区总面积776.72km2,占全县总面积的31.46%,共调查各类地质灾害点60处,其中滑坡37 处、崩塌19 处、地面塌陷4 处,占总调查点的36.81%。

一般孕灾区主要分布于研究区北部、中部及东部,主要涉及乡镇包括后坪乡、塘坝镇、洪渡镇、客田镇、新景镇、黄土镇、思渠镇、泉坝镇、官舟镇、板场镇、沙子街道、中界镇、晓景乡、甘溪镇和夹石镇。该区总面积1 368.78km2,占全县总面积的55.44%,共调查各类地质灾害点35 处,其中滑坡16 处、崩塌14处、地面塌陷5处,占总调查点的21.47%[22-24]。

5 结论

1)沿河县目前共发育163 处地质灾害,时间分布上主要集中在5-8 月,发生地质灾害数量占总量的81.10%,降雨是诱发区域地质灾害的主要因素;空间份上,县域内地质灾害数量多、密度大,以沙子街道、思渠镇、夹石镇一带地质灾害分布数量最多,和平街道、沙子街道地质灾害密度最大,达0.27 处/km2。

2)研究区内易滑地层主要为中志留统秀山组、下志留统龙马溪组、下奥陶统大湾组等碎屑岩(软质岩组);易崩地层主要为下奥陶统大湾组、下志留统雷家屯组、中二叠统茅口组。

3)区内滑坡主要发育于凹型和折线型斜坡,崩塌则多发育于凸型斜坡;滑坡坡度主要集中在10°~45°,崩塌主要分布在55°以上。

4)根据研究区内地形地貌、地层岩性、斜坡结构类型、降雨等孕灾地质环境条件,将全区的孕灾地质条件按照高低程度依次划分为复杂孕灾区(Ⅰ)、中等孕灾区(Ⅱ)、一般孕灾区(Ⅲ)3个等级。