小城镇失落河埠商业空间更新规划路径研究

——以肥西县丰乐古镇为例

颜五一 吴婧 YAN Wuyi WU Jing

丰乐古镇是丰乐河沿岸的四大古镇之一,镇因水运而兴,因商贸而盛,积淀了独特的经济、社会、人文底蕴。告别“水运经济时代”后,曾经繁华的古镇如今没落不堪,面临产业转型与迭代。遵循小城镇内涵式发展规律,通过对镇区要素的识别与梳理,从文化、空间、产业3个维度探索古镇区域定位、产业转型拓展、建筑空间秩序营造与整合、新老要素融合与重塑的思路和方法,以期为小城镇失落河埠商业空间的更新活化提供参考。

小城镇;商业空间;失落空间;更新;规划路径

0 引言

丰乐古镇位于安徽省合肥市肥西县南部,南邻六安市,是肥西县南部对外的重要门户。小镇倚河而立,是沿河千年古镇之一,临清流而置镇,岸线超过10km,素有“鱼米之乡”的美誉。本文以丰乐古镇为例,探索小城镇失落河埠商业空间的规划发展路径,以适应新形势下城乡融合发展的需求,推进新型城镇化和农业现代化互相促进的乡村振兴战略。

1 文化记忆与兴衰历程

1.1 特殊的地理条件孕育特色河埠商业

丰乐河发源于六安市与霍山县交界的皮岭、小霍山等大别山支脉延伸地带。主河道从岩河水库经东河口、双河、桃溪、新仓、丰乐、三河等地,在大潭湾与杭埠河汇流,至新三河口汇入巢湖,全长118km,流域面积2240km2。历史上,丰乐河孕育了桃溪、新仓、丰乐、三河四大古镇。

丰乐河将肥西与舒城分隔两岸,丰乐渡口成为丰乐河中段沟通两岸的唯一“桥梁”。20世纪80年代前,丰乐渡口平均每天有六七百人通过,巨大的人流量助推了镇区商业繁荣。受地理条件影响,丰乐河分为3段,桃溪至姚湾段16km,枯水深0.6~0.9m,每年6—8月可通航20t级船只;姚湾至丰乐段6km,枯水深1.0~1.5m,每年5—10月可通航100t级船只;丰乐至新三河口门段枯水深2.0~2.5m,可常年通航100~300t级船只。鉴于水位航运的限制要求,丰乐古镇成为水运航线上重要的接驳点,上游小船运输物资至丰乐换大船,统一运输至巢湖及长江。作为商贸物流重要港口,物流和人流的汇集促进了古镇的繁荣富庶,丰乐古镇成为肥西重要的河埠商贸重镇。

1.2 公路建设发展引发古镇衰落

自古以来水路运输是安徽省重要的运输方式,但1949年后,安徽省公路建设得到迅速发展,20世纪60年代,由于“小三线”工厂建设期间材料运输、人员设备搬迁的需要,安徽省开启“小三线”公路修建工程,道路延展至山区经济落后地区。路桥的建成大大改善了皖南、皖西山区公路的原始状态,使山区土特产、物资等及时运出,带动了山区经济发展,改善了山区百姓的出行条件。至20世纪八九十年代,安徽省乡村公路建设初步形成以省会合肥为中心,高速、一级公路、二级公路为主骨架的公路网。随着公路兴建,丰乐河上建起一座座大桥,山区货物基本不通过水路运输,镇上的码头也逐渐只中转一些建筑材料,商业仅服务于周边居民,摆渡码头退出历史舞台,镇区居民更多选择至合肥、肥西市区工作。告别“水运经济时代”的丰乐河自此衰落,人气不再。

1.3 时代变迁在古镇留下诸多文化记忆

丰乐河原名“凤落河”,相传是凤凰落脚之处,由于凤凰在人们心中是“祥瑞的神鸟”,代表吉祥和谐,方圆数十公里的人们相继迁居于此。丰乐古镇始建于明清时期,随着时代变迁,目前还留有部分青石板路,以及日久而成的车辙,几间清代老屋和四合院迄今犹在,其中包括清末淮军将领唐启尧的旧宅,四合院后有1座炮楼,由于疏于保护,目前仅剩2层。如今的老街除了遗存的古迹,还有传承至今的老手工作坊,如油坊、豆腐坊等。老街一带属丰乐河圩区,水网密布,农家菜及河鲜美食远近闻名。

2 更新发展困境

2.1 原住居民流失,商铺经营困难

镇区距合肥市仅40km,受大城市虹吸现象的影响,加之渡口停止使用及码头作用的弱化,传统的小商品经济和小镇餐饮业难以适应新的社会生活方式和消费行为,微薄的收入难以支撑小镇年轻人的生存需求,年轻人逐渐前往大城市寻找就业机会,镇区“空心化”日趋严重。镇区人口大面积减少,常住人口不足小镇总人口的20%。原住居民的流失使传统商业经营困难,仅存的几家农业物资店、理发店、服装店和小商品零售店,以及几家有特色的餐饮店经营状况较差,仅节假日可勉强维持。在调研过程中获知,这些经营者基本为镇区供销社、物资站、邮局、医院的退休员工,有退休金作为生活保障,仅依靠经营无法维持生计。

2.2 产业发展落后,结构亟待优化

丰乐古镇有一定的产业基础,包括传统农产品加工、食品加工等,但缺少第三产业,整体产业结构亟待优化。特色农产品以莲藕、茶干、鸭绒等为主。20世纪七八十年代,镇区有许多为农业生产服务的工厂,如砖瓦厂、工具厂、机械厂、油厂、粮食加工厂、服装厂、综合厂、五金厂、家具厂、面粉厂、印刷厂、磷肥厂、猪鬃厂等。由于小镇水网发达,禽类养殖成为镇区农民的副业,故产出大量鹅绒和鸭绒,小镇原为华东地区重要的羽绒集散地,后因产量减少日渐凋零。

2.3 建筑质量差,权属复杂

丰乐古镇大部分建筑修建于20世纪七八十年代,为鼓励人们前往置业、经商,门面商业建筑以联排模式为主。受当时资金条件限制,门面商业建筑的权属多与位于2层的住宅建筑分开,同时1层建筑屋顶使用预制楼板,存在很大安全隐患。建筑改造需考虑建筑整体结构问题、权属问题,导致改造难度加大。商业建筑外还有大量民房,多为人们自发修建,建筑质量参差不齐,给未来更新带来影响。

2.4 人居环境品质亟待提升

丰乐古镇老街建筑密度高,公共空间少,街道延续原始的东南向肌理。虽然镇区已进行多轮提升改造,但仅针对基础设施、建筑外立面及主街铺装,停车空间、开敞公共空间未得到有效利用,内部小巷、民房之间的步行空间铺装及卫生状况较差。公共开敞空间集中于老街北侧的湖面公园,但滨水开放空间未进行明确的功能分区,场地设计欠缺,环境品质较差。商业建筑与民房建筑缺乏有效管理,私搭乱建现象严重,巷道及局部宅间路面破损,卫生环境较差。

3 更新规划路径

3.1 留住河埠、古街的时代文化记忆

河埠、码头、古街、商铺、民居不仅是静态的风景,还承载着当地居民的回忆和特定时期的历史文化印迹。河埠文化是丰乐古镇的根脉,然而随着镇区人口的流失及城镇化建设的趋同,古镇逐渐失去原有风貌特色。基于新时代的发展需求重构古镇、古街、河埠的文化特色,展现河埠、街区文化记忆,同时融入本地居民的生活方式,对提升居民生活质量和传承历史文化具有重要意义。

3.1.1 历史人文建筑的保护与再生

古镇街区内的主要历史人文建筑分为3类:第1类为历史保护建筑,部分已被列为文物保护单位,需原貌复建;第2类为具有时代风貌的公共建筑,其反映所在时期的建筑特点,在有条件的前提下应修旧如旧;第3类为居民自建的具有时代特征的民居和院落,需根据需求修旧如旧。

为保护古街风貌、延续历史文脉,应选择最佳的方式对历史人文建筑进行改造,在修缮过程中始终严格遵循修旧如旧的原则,以传统工艺、手法进行最小干预。董氏祠堂建筑立面突出粉墙黛瓦的主基调,局部采用做旧手法,恢复古色古香的安徽民居建筑外观,还原徽派古宅院落意境。镇西街现存爱国将领唐启尧故居及古炮楼,由于年代久远且仅处于保护状态,建筑已出现残缺,被居民擅自拆除改造,保存较好的部分需在原址修缮或重建,现状情况较差且缺少历史图纸与复原材料的部分需设计为新的艺术形式进行展示。

3.1.2 河埠文化产业的衍生与发展

规划从烟火气出发,使古镇散发新魅力。古镇受丰乐河水的滋养,形成特色餐饮“丰乐河鲜”,可凭借独具特色的河鲜节带动美食文化发展,让河埠文化以美食文化的形式衍生发展。利用大都市近郊的地理优势,通过保护古镇原貌,提升居民生活品质,促进农文旅融合发展,推动丰乐古镇“活起来”,成为合肥地区展示河埠文化的重要窗口。通过产业与旅游相结合的方式,在镇东侧规划万亩荷园,策划举办丰乐生态旅游文化节、荷花节、丰收节等,覆盖吃、喝、游、乐四大方面,带动村域餐饮、采摘、垂钓、土特产销售等行业发展,以获取生态效益、经济效益和社会效益。

3.1.3 水岸文化空间的营造

丰乐古镇风光优美,曾有金波浴日、圣境钟声、柳林晓雾、虎嘴塘荷、大柏竹林、梨园春色、长塘凉亭、长屋粮行、萧桥夜月、古张舟火十大景观。在规划设计中,通过景观引导内外水岸空间与街巷空间连通,将水岸空间与古镇休闲生活结合,营造江边岸线景观,通过文化情境再现彼时商埠的繁荣景象,打造水运主题广场、古渡码头,再现摆渡的场景。充分利用老街西侧的空置坡地和湿地空间,规划丰乐民俗文化广场,将历史人文故事融入坡地景观,作为整个镇区的重要历史人文展示场所,节假日可举办文娱活动。重塑古镇北侧滨水景观,充分融入古镇十大景观场景(见图1)。

1 规划总平面

3.2 多种模式渐进式完善镇区服务体系

3.2.1 基于“熟人社会”构建互助式养老服务网络

费孝通在《乡土中国》中提到,我国社会是乡土性的,人们被束缚在土地上,地方性的限制所导致的“熟悉”成为乡土社会的重要特征,因此,“熟人社会”成为描述我国乡村社会性质的经典论述[1]。当前,我国乡镇经历着剧烈的社会变迁,逐渐摆脱土地束缚的村民不同于以往,乡镇社会正在被重塑,或被动或自发地向现代社会迈进。乡镇社会的变化不仅表现在社会形态方面,而且表现在社会性质和秩序机制方面。

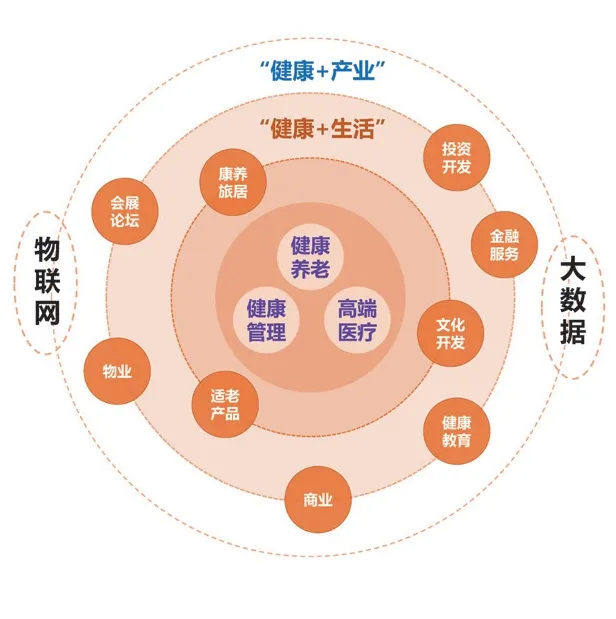

为应对镇区人口老龄化困境,规划基于“熟人社会”构建互助式养老服务网络,形成“一刻钟”居家养老服务圈,构建养老服务产业链(见图2)。引入城市康养度假人群,延伸养老服务产业链(见图3)。带动有劳动能力的失地农民就业,培训康养服务人员(见图4)。

3 养老服务产业链延伸

1)鼓励能自理、半自理、不能自理的居家老年人之间相互照护,鼓励一人子女照护多名老年人,轮流看护,鼓励距离近的多名老年人共用1名护工。

2)引导建设基层老年社会组织,搭建自我服务、自我管理、自我教育平台。指导并促进基层老年社会组织规范化建设。

3)推广邻里互助的助餐模式,丰富和创新助餐服务机制,因地制宜地采取中央厨房、社区食堂、流动餐车等形式,提倡高质量、多元化的供餐模式。

4)引导完善助洁等适老化服务,支持家政企业开发被褥清洗、收纳整理、消毒除尘等适应老年人需求的保洁服务产品。

3.2.2 基于邻里关系网络开展单元渐进式更新

充分尊重当地居民“迁”与“留”的意愿,提出以物理空间不可分割的“院落”和“栋”为单元,“公房腾退、私房收购或租赁腾迁、厂房和企业用房搬迁”的搬迁工作推进方式。释放完整的单独更新建筑空间单元,提出自愿式、渐进式搬迁改造模式,待整个院落或整栋的住户全部通过协商,方可对整个单元进行改造设计。鉴于原住居民复杂,民居状况参差不齐,提供迁出与留下的多种路径:①永久迁出,获得一次性补偿金;②从老街迁出,安置到镇北侧新建安置小区;③不搬迁,全力配合后续更新改造。最终建立了面向多元产权主体的单元图则,划定了42个基于街巷体系围合的规划管控单元,实施“一单元一策”的更新设计方式(见图5)。

5 管理单元划分

4 结语

小城镇是我国实现城乡经济融合发展和社会进步的重要空间节点,重视大都市区近郊小城镇的发展方向和路径,推进以人为核心的镇村协调发展及产镇融合发展,对探索小城镇发展路径,提升小城镇文化、产业、经济稳定性具有重要意义。本文以合肥市肥西县丰乐古镇为例,从文化、空间、产业3个维度探索小城镇失落河埠商业空间更新方法,基于城镇原居民及未来新居民的需求寻求城镇创新发展路径,推进小城镇失落河埠商业空间的再生与可持续发展。