两种浓度肝素封管液对动脉微导管封管效果的影响

高 阳,谢明晖

(海军军医大学第一附属医院,上海 200433)

肝动脉化疗栓塞术是中晚期肝癌常用的、有效的治疗手段之一,具有定位准确、疗效明显、不良反应少及并发症少等特点[1]。近年来,研究者发现经股动脉穿刺留置微导管,可对肝癌病灶进行持续性药物化疗,治疗效果更优[2],但容易因导管内残留的药物、附着的血液等因素发生堵管[3]。肝素液是目前动静脉留置导管中使用最广泛的封管液。但临床上肝动脉留置微导管肝素封管液浓度不尽相同。研究证实,肝素浓度越高,对患者凝血功能的影响也越大[4],同时会增加患者出血[4]和导管周围渗血[5]的发生风险。因此,在不发生堵管的前提下,为对患者更有益,建议采用更低浓度肝素封管液对动静脉留置导管进行封管[6]。2020 年美国静脉输液护理实践标准指南对静脉导管封管所需肝素浓度有较为详细的指导建议[7],但未见动脉导管封管所需肝素浓度有关说明,且现有相关临床研究较少。殷娟[8]采用浓度为6.25 U/mL 的肝素封管液对动脉留置针进行封管,发现患者均未发生堵管等并发症。鉴于此,本研究在查阅相关文献基础上,结合临床实际观察12.5 U/mL、6.25 U/mL 两种不同浓度肝素封管液对动脉微导管的封管效果,以期为临床选择合适浓度肝素封管液对动脉微导管封管提供参考。

1 对象与方法

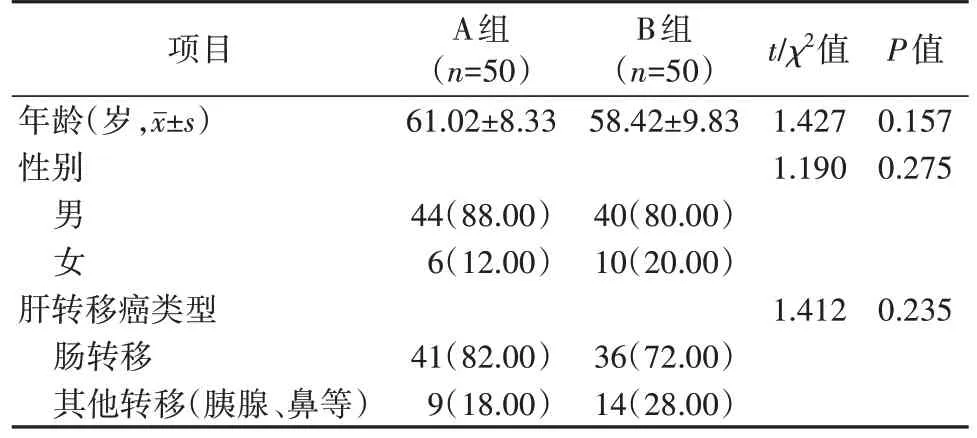

1.1 对象2022 年1-8 月,采用方便抽样方法选取在上海市某三级甲等医院介入科行经股动脉穿刺留置动脉微导管进行持续微泵化疗的肝转移癌患者作为研究对象。纳入标准:①经腹部增强CT/MRI、PET-CT、肿瘤标志物检查及病理学检查等,诊断为肝转移癌[9];②经股动脉行肝动脉化疗栓塞术留置微导管;③知情同意并自愿参加本研究;④置管前各项血指标正常(血常规、凝血功能)。排除标准:①2 个月内接受过肝素抗凝治疗者;②合并血液系统疾病者;③合并严重心脑血管疾病者。本研究已通过医院伦理委员会审核批准(CHEC2022-007)。根据患者住院时间将2022 年1-3月入院的50 例患者纳入A 组,2022 年6-8 月入院的50例患者纳入B组。研究期间无样本脱落。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者一般资料比较[n(%)]

1.2 方法

1.2.1 干预方法正式干预前,护士长利用业务学习时间集中科室全体护士(共18 名)进行脉冲式封管培训及考核。脉冲式封管方法:采用20 mL 空针抽取肝素封管液10 mL,前5 mL 肝素封管液采取“推-停-推”的方式推注,后5 mL 肝素封管液采用缓慢、匀速的方式推注。患者介入治疗当天由具有中级以上职称的医师为其行经右侧股动脉穿刺留置微导管,导管尖端外径2.8 Fr,导管长度130 cm。术毕患者返回病房,责任护士遵医嘱当天采用WZS-50 F 机型药物泵注机器为其先输注奥沙利铂注射液120 mg+75 mL 5%葡萄糖注射液,再输注氟尿嘧啶注射液1.0 g+100 mL 生理盐水,药物输注速度设置99 mL/h。两种化疗药物输注间隙先后采用10 mL 5%葡萄糖注射液、10 mL 生理盐水冲管。第2、3 天仅为患者输注氟尿嘧啶注射液1.0 g+100 mL 生理盐水,药物输注速度设置99 mL/h。药物灌注结束后,责任护士采用浓度为12.5 U/mL的肝素封管液为A 组患者动脉微导管进行封管,采用浓度为6.25 U/mL 的肝素封管液为B 组患者动脉微导管进行封管。化疗间歇期每6 h用相应肝素浓度封管液冲管,动脉微导管留置时间3 d,化疗疗程结束后予以床边拔除导管。

1.2.2 评价指标

1.2.2.1 导管堵管发生率堵管是指泵注药物过程中发生药物灌注不畅。一旦发现堵管,找到堵管原因并进行针对性处理,确保治疗顺利完成。本研究排除因输液管反折等原因而造成的药物灌注不畅。导管堵管发生率=发生导管堵管患者例数/患者总例数×100%。由责任护士记录患者置管期间发生的导管堵管情况。

1.2.2.2 导管穿刺处皮肤渗血发生率本研究导管穿刺处皮肤渗血是指导管穿刺处皮肤渗血量>5 mL(即血液渗出到敷贴边缘),排除因过早下床活动、输液管固定不当等原因导致的渗血。导管穿刺处皮肤渗血发生率=发生导管穿刺处皮肤渗血患者例数/患者总例数×100%。由责任护士记录患者置管期间发生的导管穿刺处皮肤渗血情况。

1.2.2.3 凝血功能包括凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)。由责任护士在患者动脉微导管置管前、拔除后遵医嘱采集患者血液标本获取相应凝血功能数据。

1.2.3 统计学方法采用SPSS 20.2 软件进行数据统计分析。计量资料采用均数±标准差描述,组间比较采用t检验,计数资料采用例数、构成比描述,组间比较采用卡方检验。均以P<0.05视为差异有统计学意义。

2 结果

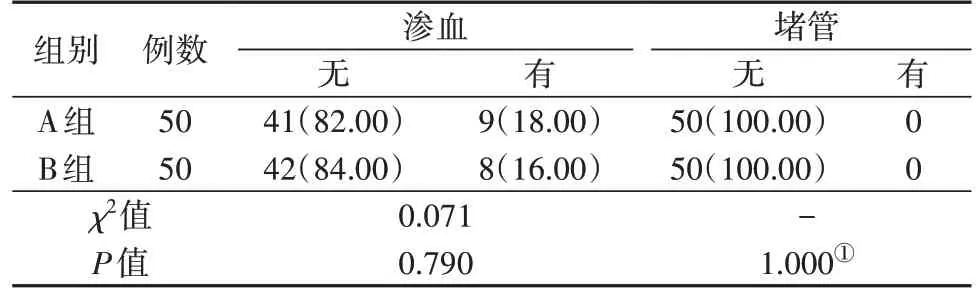

2.1 两组患者导管堵管发生率及穿刺处皮肤渗血发生率比较两组患者导管堵管发生率及穿刺处皮肤渗血发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者导管堵管发生率及穿刺处皮肤渗血发生率比较[n(%)]

2.2 两组患者凝血功能比较置管前,两组患者PT、APTT、TT、FIB 比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。拔管后,两组患者TT、FIB 比较,差异均无统计学意义(P>0.05);两组患者TT、FIB 分别与置管前比较,差异均无统计学意义(P>0.05);A 组患者PT、APTT 均较B组延长,且均较置管前延长,差异均有统计学意义(P<0.05);B 组患者APTT、PT、TT、FIB 与置管前比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组患者凝血功能比较(±s)

表3 两组患者凝血功能比较(±s)

注:①组内比较P<0.05

?

3 讨论

3.1 采用浓度为6.25 U/mL的肝素封管液封管不会增加动脉微导管堵管及穿刺处渗血发生率表2 显示,两组患者导管堵管发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),说明采用浓度为6.25 U/mL、12.5 U/mL 的肝素封管液对动脉微导管进行封管,均可有效保持动脉导管通畅、预防堵管发生。此外,由表2可知,B组患者导管穿刺处皮肤渗血率(16.00%)低于A 组(18.00%),但差异无统计学意义(P>0.05),可能和本研究样本量不足、封管液浓度较接近等原因有关。动静脉导管置管的常见并发症为堵管和出血,为减少相关并发症发生,临床一般采用肝素进行封管,从而预防导管相关并发症的发生。研究表明,肝素封管液浓度越高,血小板诱导减少及凝血功能受影响的概率越大,导管穿刺处皮肤渗血率也随之增加,甚至会引发严重出血等问题[10]。因此,选用低浓度的肝素封管液进行封管,可在有效保障动脉导管通畅的基础上,同时减少导管穿刺处皮肤渗血的发生率。

3.2 采用浓度为6.25 U/mL的肝素封管液对动脉微导管封管能减少对患者凝血功能的影响表3 显示,拔管后,B 组患者PT、APTT 均较A 组短(P<0.05),且和置管前比较差异均无统计学意义(P>0.05),说明采用浓度为6.25 U/mL的肝素封管液对动脉微导管进行封管,能降低对患者凝血功能的影响。即采用更低浓度的肝素封管液对患者凝血功能产生的影响更小,与马骏等[5]研究结果一致。肝素是一种高效抗凝剂,通过与抗凝血酶Ⅲ结合以后,使抗凝血酶Ⅲ的构型发生变化,并能够与多种凝血因子结合,抑制这些凝血因子的抗凝作用[11]。随着封管液中肝素浓度的增加,对凝血功能的影响也随之增加。有研究表明,肝素使用量过多,可导致患者出现血小板减少症,甚至导致患者死亡[12]。因此,临床治疗过程中,可选用较低浓度的肝素封管液对动脉导管进行封管,从而减轻对患者凝血功能的影响。

4 小结

和浓度为12.5 U/mL的肝素封管液相比,采用浓度为6.25 U/mL的肝素封管液对动脉微导管进行封管,在不增加导管堵管及穿刺处皮肤渗血发生率的同时,更能减轻对患者凝血功能的影响。受时间、人力及物力影响,本研究仅纳入2 个组别,后续将继续深入研究,扩大患者样本量,以浓度为6.25 U/mL的肝素封管液为对照,探索更低及更精准的适合肝癌介入治疗患者动脉微导管封管的肝素封管液浓度。