1961-2020年中国降水等级的变化特征

许肖璐,张方敏,邓汗青,何彬方,田红,方砚秋

(1.南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心/江苏省农业气象重点实验室,南京 210044;2.安徽省气候中心,合肥 230031;3.气象科学研究所/大气科学与卫星遥感安徽省重点实验室,合肥 230031;4.寿县国家气候观象台/中国气象局淮河流域典型农田生态气象野外科学试验基地,安徽淮南 232000)

根据IPCC第6次评估报告,气候变化给自然界和人类带来了广泛而深重的危害[1-2]。在全球气候变化的背景下,我国降水事件发生的强度、范围和频次正在逐渐改变,可能会导致洪涝、干旱等灾害事件的增多。根据预测,极端降水事件在未来还有进一步增加的趋势[3]。这些灾害的发生已经对社会经济、生态环境以及人身安全等各个方面造成了巨大危害和损失,严重威胁了人类的生产生活和社会发展,因此降水事件的发展规律及影响因素已经越来越被人们所关注,成为新的研究热点[4-5]。

中国地域广阔,降水呈现出显著的地域性,目前有关降水的研究大多只针对某一区域展开,全国范围的研究大多针对月、季节平均条件的特征展开。不同等级降水是影响气候环境的重要因素,小雨的减少会加剧干旱化趋势,大雨的增加会加重洪涝灾害和土壤侵蚀等[6],近年来,众多学者对分级降水事件进行了深入研究,在太湖流域[7]、赣江流域[8]、长白山区[9]、西南地区等[10]不同尺度的研究表明我国各区域的分级降水情况并不一致。在已有研究中,以九大流域的划分为背景进行不同等级降水变化特征的研究较为少见。方国华等[11]建立了基于GEV 的极端降水统计模型,研究得到全国极端月降水量由东南向西北递减,未来九大流域极端月降水呈现差异性增长;陈峪等[12]研究了1956—2008年中国主要河流流域的极端降水情况,结果表明,我国年平均暴雨日数增加不明显,南方流域多有升高,北方流域有下降趋势;内陆河流域有明显变湿的趋势,东北部流域整体降水有减少趋势,东部大部分流域小雨降水量减少,西部与东南大部分流域大雨以上等级降水量增加[13-15]。但以往研究多集中于单一流域,关于全国九大流域整体降水情况的研究较为有限,研究选取的时间跨度也不尽相同,这也就意味着不同流域无法进行对比分析。

因此本文通过对全国1961—2020 年降水情况进行统计分析,辨识近60 a来全国范围内不同等级降水的变化趋势,并在此基础上进行深入研究,探究不同等级降水在九大流域内的时空以及季节变化特征,以期获得新的研究进展为提升流域减灾防灾能力做出贡献。

1 资料与方法

1.1 研究资料及研究区域

本文采用来自中国气象数据网的681个气象站的1961—2020 年的日降水数据(http:∥data.cma.cn/),数据经过国家气象信息中心标准化订正处理,以及严格的质量控制和检查比如气候界限值检查、台站极值检查和一致性检查,检查后的数据实有率在99%以上,数据的正确性接近100%。九大流域边界数据(图1)来源中国科学院资源环境科学数据中心(https:∥www.resdc.cn/),将中国划分为松辽河流域片、海河流域片、淮河流域片、黄河流域片、长江流域片、珠江流域片、东南诸河片、西南诸河片、内陆河片,各流域分别有104,40,48,88,198,71,31,33,68气象站点。

图1 研究区域及气象站点分布Fig.1 Study area and meteorological station distribution

1.2 研究方法

采用国家降水等级划分标准[16],进行如下定义:24 h内降雨量在0.1~9.9 mm 为小雨,24 h内降雨量在10~24.9 mm 为中雨,24 h 内降雨量在25~49.9 mm 为大雨,24 h内降雨量大于50 mm 为暴雨。按照以上等级划分,计算每个台站每月的降水日数和降水量,然后累加计算各季节和各年的值进行统计分析。某一时期内所有站点的总降水量与总降水日数之比为平均降水强度,各等级降水量与降水日数之比为各等级降水强度。此外,文中四季划分标准为:3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季,12月—次年2月为冬季。

本文采用线性倾向估计法分析降水日数与降水强度的长期变化规律,并采用p值对气候倾向率进行显著性检验,p>0.05不显著、p<0.05显著、p<0.01极显著。此外,为了分析降水日数和降水强度的空间变化特征,利用ArcGIS软件中的反距离权重插值法[17]进行空间插值,该方法以插值点与样本点间的距离为权重进行加权平均,它可以灵活地调整权重函数和搜索半径,以适应不同的空间分布特征和插值精度要求。

2 结果与分析

2.1 全国不同等级降水的时间变化特征

2.1.1 各等级降水年平均变化 1961—2020 年、1991—2020年和2011—2020 年全国不同等级平均降水日数、降水强度的统计结果见表1。从表中可以看出,全国小雨日数呈减少趋势,其中1961—2020年以-1.03 d/10 a的速率达到极显著水平(p<0.01);而中雨、大雨和暴雨降水日数呈缓慢增长的趋势,1961—2020年大雨和暴雨降水日数分别以0.1,0.08 d/10 a的速率达到极显著水平(p<0.01),近10 a各等级降水日数变化幅度均远超过去30 a,60 a。暴雨强度变化幅度较大,小雨、中雨、大雨强度较为稳定,无明显变化,近30 a和近60 a小雨强度均通过0.01的显著性检验。

表1 全国不同等级降水日数、降水强度统计Table 1 Statistics of precipitation days and precipitation intensity of different grades in China

2.1.2 各等级降水季节变化 从1961—2020 年不同等级降水日数、降水强度的四季气候倾向率变化可知(图2),不同季节小雨日数均呈减少趋势,其中秋季小雨日数减少幅度最大(-0.3 d/10 a),且下降趋势显著(p<0.05)。大雨、暴雨降水日数在各季节都呈上升趋势,两者均在夏季增长最快,在秋季最缓,且夏冬两季均通过0.05的显著性检验。中雨降水日数在夏季、冬季以较快速度上升,在春季、秋季则缓慢下降。

图2 1961-2020年不同等级降水日数、降水强度的四季气候倾向率Fig.2 Seasonal climatic tendency rates of precipitation days and precipitation intensity in different grades from 1961 to 2020

在不同等级降水强度方面,除春季暴雨和秋季中雨、大雨、暴雨外,其余降水强度均呈增强趋势。各季节小雨强度均小幅增强,且都通过0.05的显著性检验。暴雨强度在各季节变化幅度较大,其中夏冬两季暴雨强度均达到0.4 mm/10 a以上,呈显著增强趋势(p<0.05)。

2.2 全国不同等级降水的空间变化特征

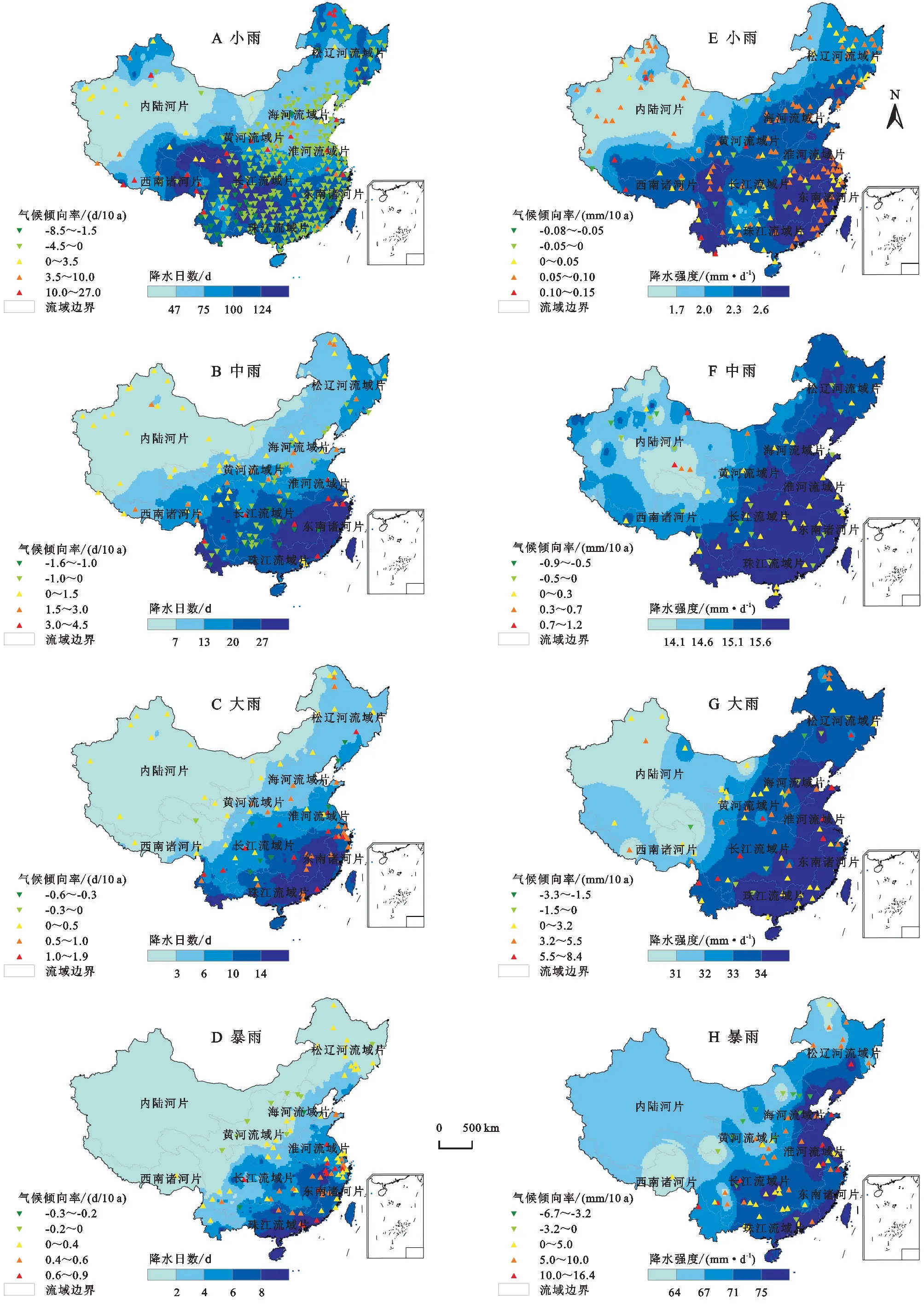

2.2.1 不同等级降水变化趋势的空间分布 图3A—D为全国九大流域不同等级降水日数和气候倾向率的空间分布及变化趋势图。中雨、大雨、暴雨降水日数均呈现东南多西北少的分布格局,这3类降水日数的高值区大都集中分布在珠江流域、东南诸河流域和长江流域;小雨降水日数的高值区位于西南诸河流域和长江流域,其降水日数可高达124 d以上,并以此为中心向四周逐渐递减,在松辽河流域片北部、东部以及内陆河流域北部地区降水日数均异常高于周围地区,甚至高值区降水日数可达到100 d以上,各等级降水日数均以内陆河流域最少。图中85.7%站点的小雨日数均呈现显著下降趋势,东南诸河流域、珠江流域和西南诸河流域的东南部降水日数减少最为显著,气候倾向率可达-8.5 d/10 a,62.1%站点的中雨以及85%以上站点的大雨、暴雨日数呈显著上升趋势。总体而言,东南诸河流域、珠江流域和西南诸河流域是小雨降水日数减少的显著区域,但这些地区中雨、大雨、暴雨的降水日数增加也最为显著。

图3 1961-2020年全国各等级降水日数、降水强度及气候倾向率空间分布Fig.3 The spatial distribution of precipitation days,precipitation intensity and climatic tendency rate in China during 1961-2020

图3E—H 为全国九大流域不同等级降水强度和气候倾向率的空间分布及变化趋势图。各等级降水强度空间分布大致相似,均呈现由东南向西北递减的趋势,即各等级降水强度的高值区大致均集中分布在珠江流域、东南诸河流域和长江流域。小雨和中雨强度低值区主要分布在内陆河流域,大雨和暴雨降水强度低值区主要集中在西南诸河流域。从变化趋势上来看,80%以上站点的小雨、大雨、暴雨降水强度均以显著上升趋势为主,小雨降水强度增幅以内陆河流域最大,气候倾向率可达1.5 mm/10 a,大雨降水强度增幅以长江流域最大,气候倾向率可达83.7 mm/10 a,暴雨降水强度增幅以淮河流域最大,气候倾向率可达163.5 mm/10 a;中雨降水强度呈显著上升和下降站点数量大致相似。

2.2.2 四季各等级降水空间分布 1961—2020年九大流域不同等级降水日数季节变化如图4A—D 所示,大部分流域降水日数以春夏季为主,秋季次之,冬季最少。从不同季节来看,春季降水日数较多地区主要集中在东南诸河流域和珠江流域,小雨占主导地位,夏季降水日数较多地区主要集中在西南诸河流域、东南诸河流域以及珠江流域,秋季降水以小雨和中雨为主,主要分布在长江流域、东南诸河流域和珠江流域,冬季降水日数最少,小雨等级居多,主要分布在东南诸河流域、长江流域以及珠江流域。

图4 1961-2020年九大流域不同等级降水日数、降水强度季节变化Fig.4 The number of precipitation days of different grades and precipitation intensity in the nine major river basins during 1961-2020

1961—2020年九大流域不同等级降水强度季节变化如图4E—H 所示,春季各等级降水强度较大的地区主要分布在东南诸河流域、长江流域以及珠江流域,夏季各等级降水强度在不同流域相差不大,秋季东南诸河流域和珠江流域的暴雨降水强度较大,均超过75 mm/d,冬季降水以小雨为主,降水强度较大的地区主要分布在东南诸河流域和淮河流域。各流域小雨、中雨、大雨强度在不同季节变化不大,春、夏、秋季降水强度较为接近,冬季降水强度最小,暴雨强度在夏季最大,秋季、春季次之,冬季最小。

九大流域不同等级降水日数、降水强度四季气候倾向率变化趋势如图5 所示,小雨日数在内陆河流域、西南诸河流域和松辽河流域有上升趋势,其余流域均呈现下降趋势,其中冬季东南诸河流域以及珠江流域小雨日数均以大于1.2 d/10 a的速度显著下降(p<0.05),可知东南诸河流域和珠江流域对小雨日数减少的贡献最大。中雨以上等级降水日数大致以增加趋势为主,西南诸河流域春季中雨日数增加最快,上升趋势显著(p<0.05);东南诸河流域夏季的大雨、暴雨日数均以大于0.2 d/10 a的速度显著上升(p<0.05)。

图5 九大流域不同等级降水日数、降水强度)四季气候倾向率及显著性变化Fig.5 The number of precipitation days of different grades and precipitation intensity in the nine major river basins and their climatic tendency rates and significant changes

从不同等级降水强度来看,大部分流域的小雨强度均达到显著上升趋势(p<0.05);中雨强度在各季节无明显变化,仅内陆河流域冬季中雨强度增幅远高于其余流域,且达到显著趋势(p<0.05);大雨强度在内陆河流域和东南诸河流域有较明显的季节变化;暴雨强度变化幅度较大,东南诸河流域冬季暴雨强度(7.4 mm/10 a)增强最快,且增加趋势显著(p<0.05)。

3 讨论

不同等级降水空间分布有一定差异性,小雨日数的高值区主要分布在西南诸河流域,中雨、大雨、暴雨日数多集中分布在东南诸河流域和珠江流域。形成原因主要是受西太平洋副热带高压、南亚高压以及副热带西风急流等天气系统的影响[18-19],东南沿海地区降水丰富,且夏季台风天气多发[20],中雨以上量级降水较多;印度洋孟加拉湾南支槽前西南暖湿气流的水汽输送[21-22],在西南诸河流域等地区形成降水,多以小雨为主[23],当西南季风发展强盛时,也可深入到长江流域。

本文研究得出,全国小雨日数呈减少趋势,中雨、大雨和暴雨日数呈缓慢增长趋势,除暴雨强度变化幅度较大外,小雨、中雨和大雨强度均无明显变化,这与前人的研究结果一致[12,24]。本研究进一步发现:春、冬季的东南诸河流域以及秋、冬季的珠江流域小雨日数锐减,其余流域小雨日数减幅小或呈增加趋势,由此可见东南诸河流域和珠江流域小雨日数的减少可能是导致全国小雨日数减少的主要原因,张丽亚等[25]认为小雨减少应归结为气候变暖和气溶胶增多,指出在相同的空气湿度下温暖环境中更难凝结成降水,因此在增暖更明显的东南部流域小雨减少更为显著。大量的气溶胶会降低地表吸收的太阳辐射,使得空气稳定性变得更好,并降低了地表空气的上升速度;高浓度气溶胶还能影响云团的形成,使得云团的物理特性发生变化,从而影响降水[26]。在气溶胶颗粒显著增加的中国东南部地区,降水明显减少,这就归结于气溶胶粒子的间接效应使得降水更难发生[27]。结合本文研究结果发现,容易引发洪涝灾害的大雨、暴雨表现出降水日数增加、降水强度大幅变化或基本不变的趋势,维持地区基本湿润的小雨表现出降水日数减少、降水强度基本不变的趋势,在这种降水格局下,干旱和洪涝等极端降水事件在未来发生概率有增强可能性[8,24],不同流域降水特征具有区域性差异,其所面对的气候灾害风险也会有所不同,需因地制宜采取措施防范。

研究表明,自然系统自身变化和外强迫协同作用的共同影响导致了降水的变化,除了太阳活动、火山气溶胶等自然外强迫,还有温室气体、土地利用、气溶胶等人为所致的外强迫[28-29],本文分析了全国不同等级降水日数、降水强度的时空分布特征和季节变化规律,但各流域的主要环流系统及水循环等对不同等级降水的影响还需深入探讨,因此,在今后的研究中可以加以考虑,进一步明确影响各流域降水情况的因素。

4 结论

(1)1961—2020年全国小雨日数呈减少趋势,中雨、大雨和暴雨日数呈缓慢增长趋势,除暴雨强度变化幅度较大外,小雨、中雨和大雨强度均无明显变化。秋季小雨日数减幅最大,大雨、暴雨日数在夏季增长最快,秋季最缓,暴雨强度在各季节波动幅度均较大。

(2)1961—2020年中雨、大雨、暴雨日数均呈现东南多西北少的分布格局,小雨日数的高值区位于西南诸河流域和长江流域,并以此为中心向四周递减,不同等级降水强度均呈现由东南向西北递减的趋势,内陆河流域降水日数、降水强度均为最小。从空间变化趋势来看,在通过0.05显著性检验的站点中,小雨日数在大部分站点均呈现显著下降趋势,中雨、大雨、暴雨日数大致呈显著上升趋势,小雨、大雨、暴雨强度在大部分站点以显著上升趋势为主,中雨强度呈显著上升和下降站点数量大致相似。

(3)春、秋、冬三季降水主要集中在东南诸河流域和珠江流域,小雨占主导地位,夏季降水主要集中在西南诸河流域、东南诸河流域以及珠江流域。

(4)小雨日数的减少在春季和冬季较为明显,东南诸河流域和珠江流域对小雨日数减少起到了很大贡献,中雨以上等级降水日数在各季节大致以上升趋势为主;大雨强度在春季增强、秋季减弱,各流域暴雨强度在春季呈增强趋势。