新疆喀群引水枢纽设计运行及管理探究

李 江,董江伟

(1.新疆塔里木河流域管理局,新疆 库尔勒 841000;2.石河子大学水利建筑工程学院,新疆 石河子 832003;3.新疆巴州且末县水利综合服务中心,新疆 巴州 841900)

0 引言

引水枢纽(取水枢纽或渠首工程),作为灌区引水的源头和保障灌区引水安全的最前置条件,一直发挥最重要的作用,为社会经济发展提供基本的水资源支撑[1-2]。新疆叶尔羌河喀群引水枢纽工程规模宏大,雄伟壮观,工程效益显著,质量优良,深得灌区人民赞誉和国内外专家好评,素有“新疆的都江堰”之称,是“因势利导、因地制宜”治水思想的集中体现。“右岸引水与左岸引水相结合,天然弯道引水和人工弯道引水相结合”、“统筹供水、防洪、排沙”是该枢纽建造设计的核心理念,不仅充分发挥水利枢纽优势和生态保护功能,也能统筹叶尔羌河水资源开发、利用、配置,科学调度蓄水放水。该工程的建设与运用已发展为具有农业灌溉、供水、防洪、排沙等多重综合服务功能的Ⅰ等大(1)型水利工程,改善了叶尔羌河东西两岸灌区的引用水条件,渠系化运行减少了河道的水量损失,提高了水资源利用率,改善了沿岸生态环境,为戈壁变绿洲,发展沿岸经济打下了基础,对维持叶尔羌河流域的繁荣稳定起着至关重要的作用。本文分析了引水枢纽关键技术及运行的科学原理,充分认识其治水技术对现代引水枢纽工程的指导意义。

1 工程基本概况

新疆叶尔羌河喀群引水枢纽位于叶尔羌河出山口,是叶尔羌河第一级引水枢纽,兴建于1982年,1987年2月投入正常运行。地处莎车县喀群乡境内,距莎车县城60km处。此引水枢纽工程规模宏大,雄伟壮观,工程效益显著,质量优良。该工程年引水约25亿m3,控制灌溉面积350万亩,使14座水库的引水条件得到改善,满足了7座水电站的发电引水。同时满足新疆生产建设兵团前进水库垦区、小海子水库垦区共12个团场和叶城县、莎车县、泽普县、麦盖提县、巴楚县、岳普湖县的2个乡镇等单位的用水。

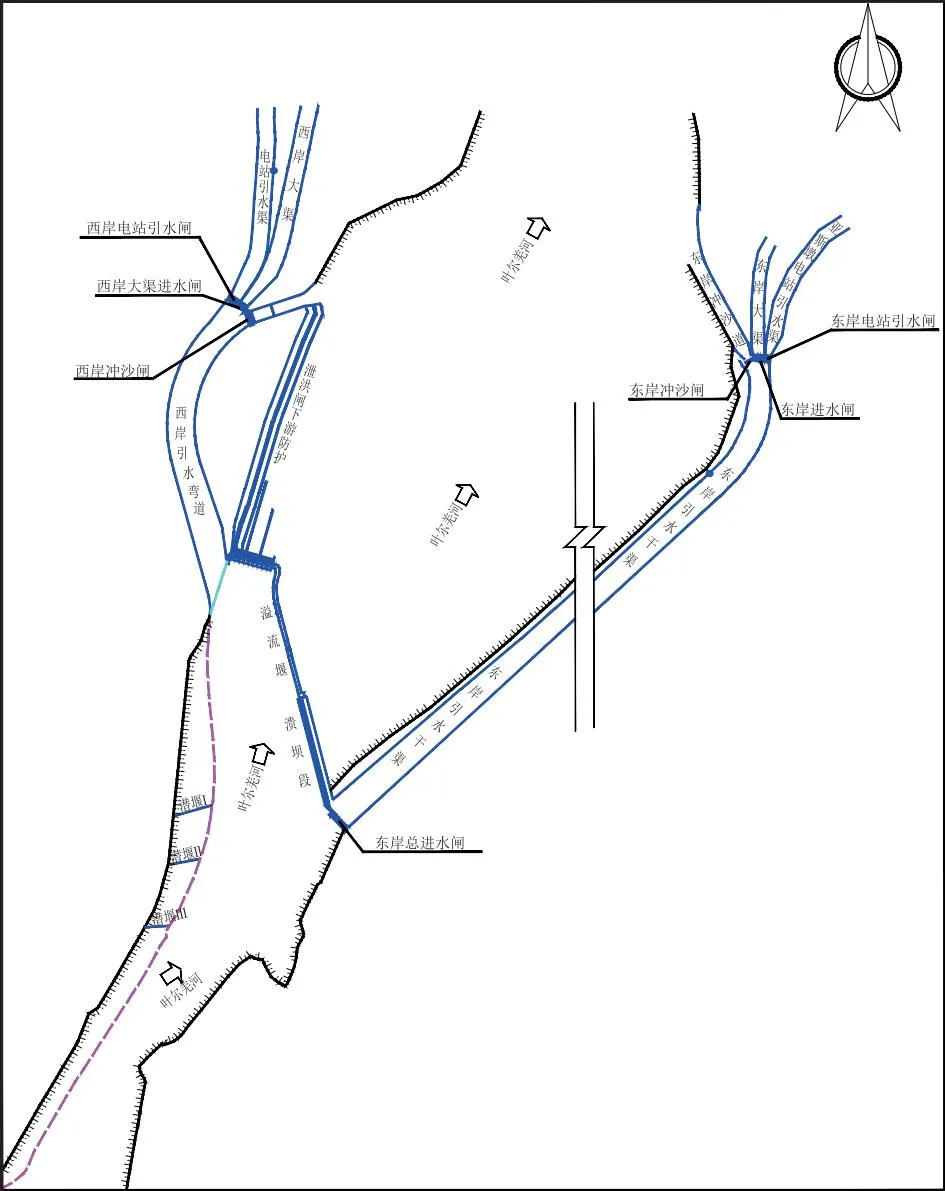

喀群引水枢纽位于叶尔羌河出山口喀群水文站测验断面以下290~1000m处的“S”型弯道河段。工程由西岸引水弯道、东岸总进水闸、东西岸进水冲砂闸、溃坝段、溢流堰、泄洪闸、东岸引水干渠及上下游河道整治段组成(渠首断面位置工程建成效果及枢纽布置分别如图1—2所示)。设计洪水标准为百年一遇,相应洪峰流量7890m3/s,校核洪水标准为千年一遇,相应洪峰流量13500m3/s。工程由东岸总进水闸、东岸引水总干渠、东岸进水冲砂闸;溃坝段、溢流堰、泄洪闸;西岸引水弯道、西岸进水冲砂闸及上下游河道整治段组成。

图1 叶尔羌河喀群渠首枢纽工程建成示意图

图2 叶尔羌河喀群渠首枢纽工程平面布置示意图

2 引水枢纽布置形式

2.1 都江堰水利工程的经验启示

都江堰水利工程位于四川省成都平原,以其灌区规模宏大、工程布局合理、治水经验丰富而享誉世界,是目前世界上著名的以无坝引水为特征、在用最古老的大型水利工程,创造出与自然和谐共存的水利形式,充分利用当地地理条件和有利地形并采用无坝引水的方式,解决了江水自动分流控流、自流灌溉、自动排沙泄洪等问题,充分发挥了工程灌溉、防洪、观光旅游、水路运输、水力发电等综合效益。都江堰渠首枢纽工程由分流分沙的控制性工程“鱼嘴”、导流排沙和泄洪工程“飞沙堰”、引水工程“宝瓶口”三大主体工程及百丈堤、金刚堤、二王庙顺水埂、人字堤等附属工程系统组成(都江堰渠首枢纽工程平面布置示意图如图3所示),三大工程首尾呼应、联合运行,为都江堰灌区兴水之利、避水之害发挥了关键性的作用。

图3 都江堰渠首枢纽工程平面布置示意图

都江堰是古代水利工程技术成就的“活化石”,代表了中国古代水利工程的卓越技术成就[3-6]。都江堰水利工程的经验启示可以总结为以下几个方面:

一是因地制宜联合运用的经验。根据岷江的洪涝规律和成都平原悬江的地势特点,与岷江的地势、走向、水势和泥沙等情况相互协调,无坝引水,自流灌溉,鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口三大主体工程布局合理、联合运行、功能互补、相互配合,实现江水自动分水控流、泄洪引水排沙。

二是自动分水防洪的智慧。通过对鱼嘴和河道深度、宽度的巧妙设计,将岷江水分流至内江和外江,同时形成了内外江“四六分流比”经典理论,洪水季节外江分流比为60%,内江为40%,枯水季节内江分流比为60%,外江为40%,实现了枯水期内江也能得到灌溉所需的水量、洪水期内江仍能保持合理的水量的目的;飞沙堰实现都江堰第二次分水防洪,不仅能排泄内江的洪水满足成都平原灌区的用水,又能将泥沙等推移质入外江,防止宝瓶口堵塞,有效避免了洪涝灾害的发生;宝瓶口是内江灌区的引水口,能自动控制进水量。在洪水时期,对限制水流,抬升高内江水位,过飞沙堰,冗余的水流至外江,有效地达到了防治洪水的效果;以上形成了都江堰的“三级”自动分水、自动防洪机制。

三是自动分沙排沙的智慧。通过对河道的特殊设计,巧妙运用了自然规律,主要是:都江堰利用河段天然弯道将河流中的泥沙沉积在凸岸一侧,同时借用弯曲水流自身的环流作用将泥沙的处理分为分沙、排沙、挖沙三个阶段,即分沙是利用鱼嘴分水将岷江水80%的泥沙入外江。排沙是指通过飞沙堰等设施,将进入内江沉积的泥沙排出;泥沙处理的最后一个环节即挖沙,宝瓶口处水流放缓、泥沙沉积,需要定期挖掏泥沙碎石。经过以上3个阶段的处理,巧妙地解决了泥沙推移质,达到了分沙排沙的预期效果,为灌区农业灌溉提供了优良水质和保障了都江堰的持久良性运行。

2.2 喀群引水枢纽布置形式

喀群河段在叶尔羌河出山口处,能控制叶河两岸全灌区,河段顺直稳定,河床较窄,水流集中,是渠首枢纽最佳选址位置。喀群引水枢纽利用天然河道特殊地形、水势,因势利导选定在喀群稳定河段末端的S形河道上,是一座布置在S型弯道河段的两岸引水、多级排沙的拦河引水枢纽。设计汲取已建都江堰水利枢纽工程和费尔干式弯道取水的成功经验,融合形成都江堰和费尔干式相结合的布置形式(如图3所示)。同时东岸引水口和西岸引水口分别按无坝引水和有坝引水布设在S形河段的上游河弯和下游河弯,两个引水口相距670m,两种引水方式,均达到了引水排沙的要求。东岸总进水闸共5孔(单孔净宽8m),设计流量300m3/s;东岸引水渠渠长2300m,设计流量300m3/s;溃坝段长250m,设计分洪流量2910m3/s;溢流堰长270m,设计流量1340m3/s;泄洪闸共9孔(单孔净宽10m),设计流量2310m3/s;西岸引水弯道,渠长689.15m,设计流量930m3/s。

3 引水枢纽设计运行的几项关键技术

3.1 潜堰控流、弯道引水

东岸引水系统采取了从天然河弯引水的无坝取水方式,即从枢纽上游端的天然河弯(S形河段的上弯)取水,取水口处不做河底控制工程,推移质泥沙借天然河弯的横向环流被排泄至河道的下游。同时在东岸引水系统对岸修建3道挑流潜堰,控制河道主流使之稳定东岸侧,并使河弯曲率加大,主槽曲率半径减少到360m,以强化天然河弯的环流;挑流潜堰的方向与河岸夹角成45°,避免了主流溜脱,优化东岸引水口的防沙引水条件,弥补天然弯道取水方式的弱点[7-9](东岸引水系统工程示意如图3所示)。

喀群渠首的西岸引水系统采取拦河控制有坝及两级排沙的窄弯道式引水方式,拦河节制闸与西岸引水人工弯道夹角成40°,形成了完善的横向环流,弯道稳定,不冲不淤(西岸引水系统工程示意如图3所示)。

3.2 侧堰引流、环流排沙

3.2.1叶尔羌河喀群河段的泥沙特征

根据叶尔羌河喀群引水枢纽除险加固工程水文分析计算(初步设计阶段),由于渠首距喀群站相距不远,直接借用喀群站成果用于渠首站,则渠首站多年平均悬移质输沙量3028×104t。叶尔羌河属山区河流,根据流域实际情况、适用条件与范围,年推移质输沙量与年悬移质输沙量的比值β取值0.20,则渠首处的年输沙总量为3634×104t。悬移质输沙模数为603t/km2。

3.2.2叶尔羌河喀群引水枢纽两岸排沙方式

灌溉渠首推移质问题的处理关系到渠首的成败和能否持久,是水利技术的重要研究课题[10-12]。喀群引水枢纽充分利用了叶尔羌河的有利地形和地势,恰当地布置了挑流潜堰、导沙坎、冲沙闸、泄洪闸、飞沙侧堰等建筑物,借用弯曲水流自身的环流作用,巧妙地解决了泥沙推移质,达到了排沙的预期效果。

挑流潜堰+导沙坎+东岸进水冲沙闸相结合。在东岸进水口上游河道凸岸,设置3道挑流潜堰,提高引水口前河道曲率,强化环流,设置双槽式导沙坎,导沙坎与底流向成50°夹角,利用水流入槽产生水平向螺旋流将泥沙带走;东岸进水冲沙闸布置在东岸引水渠末端,为东岸引水总干渠与泽普亚斯墩电站引水渠的进水冲沙设施。采用人工弯道布置,正面进水,侧面冲沙。

泄洪闸+悬臂拦沙坎及导沙墙+二级冲砂闸+飞沙侧堰相结合。泄洪闸布置于叶尔羌河S河段的下游河弯的凸岸侧,与引水弯道进口的夹角为40°,主流河道溢流堰的左侧,同时在闸墩上游加长导流墙,在闸下游右岸加设导流堤,束窄水流;在西岸引水口布设悬臂拦沙坎和导沙墙,导沙墙与拦沙坎的交角成45°;二级冲沙闸布置在西岸引水弯道末端,以正面引水、侧向排沙的形式布置,冲沙闸与进水闸的夹角为37°,是一个完善的弯道式排沙建筑物;飞沙侧堰布置在引水口河段的凸岸侧,加强了环流的强烈程度,具有都江堰的飞沙堰排沙功效。

3.3 闸堰结合、精准调控

3.3.1叶尔羌河喀群河段的洪水特征

叶尔羌河洪水以其极高的起涨速率,异常高的洪峰值而闻名于世,洪水问题吸引了众多中外学者进行深入研究。叶尔羌河并存4种不同类型的洪水,即:①冰雪消融型洪水;②冰川“溃坝型”洪水;③暴雨型洪水;④混合型洪水。根据叶尔羌河喀群引水枢纽除险加固工程水文分析计算(初步设计),冰雪消融型洪水是叶尔羌河年年时有发生频率最高的洪水。据实测资料分析,喀群站年最大消融型洪水峰值系列Cv=0.40,实测最大最小值之比仅为3.44,洪水历时较长,涨洪较平缓,峰型多为复式,最大消融型洪水流量为2670m3/s;从喀群站55年实测资料看,“溃坝型”洪水与较大的消融型洪水遭遇的机率较低,1961年9月初发生过一场喀群站峰值为6270m3/s,属于典型“溃坝-消融”混合型洪水。

3.3.2喀群引水枢纽的泄洪方式

喀群引水枢纽充分考虑了对突发性洪水的防范和处理,同时正确布置枢纽泄洪建筑物,利用常发的融雪型洪水的有利条件冲沙排沙,长期发挥效益。喀群引水枢纽的泄洪方式是泄洪闸+溢洪侧堰+溃坝段三结合,而以泄洪闸泄洪为主,与排沙密切结合。由于叶尔羌河洪水枯水流量比较悬殊,阿尔塔什水利枢纽工程的建成,彻底结束了喀群引水枢纽无调节的自然引水模式,喀群断面洪峰流量急剧减小,在很大程度上帮助了该枢纽工程的春灌和防汛工作。喀群引水枢纽防洪调度根据已建阿尔塔什水库P=0.01%、P=0.1%、P=1%频率下,设计洪峰流量为18400、13500、7390m3/s下的防洪调度判别条件、泄洪方式和出库流量[13-14],实现水库-枢纽精准调度管理和精准流量调控,充分考虑泄洪闸、溢洪侧堰、溃坝段、两岸进水闸、冲沙闸等各建筑物协调泄洪,同时建立与阿尔塔什水利枢纽工程管理局、水利、气象、水文和应急等部门的组织体系,形成会商研判协调联动机制,为该枢纽工程预警、提前预泄和启动应急预案判定提供依据,使该引水枢纽有足够的泄洪能力,确保枢纽工程安全。

(1)泄洪闸泄洪:设计流量Q<1300m3/s;

(2)泄洪闸+溢洪侧堰泄洪:设计流量大于1300m3/s≤Q≤4420m3/s(20年一遇);

(3)泄洪闸+溢洪侧堰+溃坝段:设计流量Q≥4420m3/s;

(4)泄洪闸+溢洪侧堰+溃坝段+两岸进水闸、冲沙闸:设计流量Q≥7890m3/s(百年一遇)。

4 科学管理与智慧调度体系

4.1 管理体制科学

实行“统一领导、分级管理”管理原则。塔里木河流域喀什管理局为本枢纽第一层级负责命令下达、统一调度,喀群渠首管理站为第二层级负责运行管理工作,建立了局、站二级专业管理机构和基层管理组织的全新格局。

4.2 规章制度规范

为了做好枢纽的运行管理工作,并且结合枢纽实际情况,先后制定出《工程经常检查制度》《工程定期检查制度》《工程特别检查制度》《工程管理维修养护制度》《闸门启闭机操作运用制度》《各闸口安全操作规章制度》《各闸口值班人员交接班制度》《通讯设备管理制度》《事故处理制度》《档案管理制度》等各项规章制度,落实了岗位责任,各项管理工作完全步入制度化、规范化轨道。

4.3 智慧调度精准

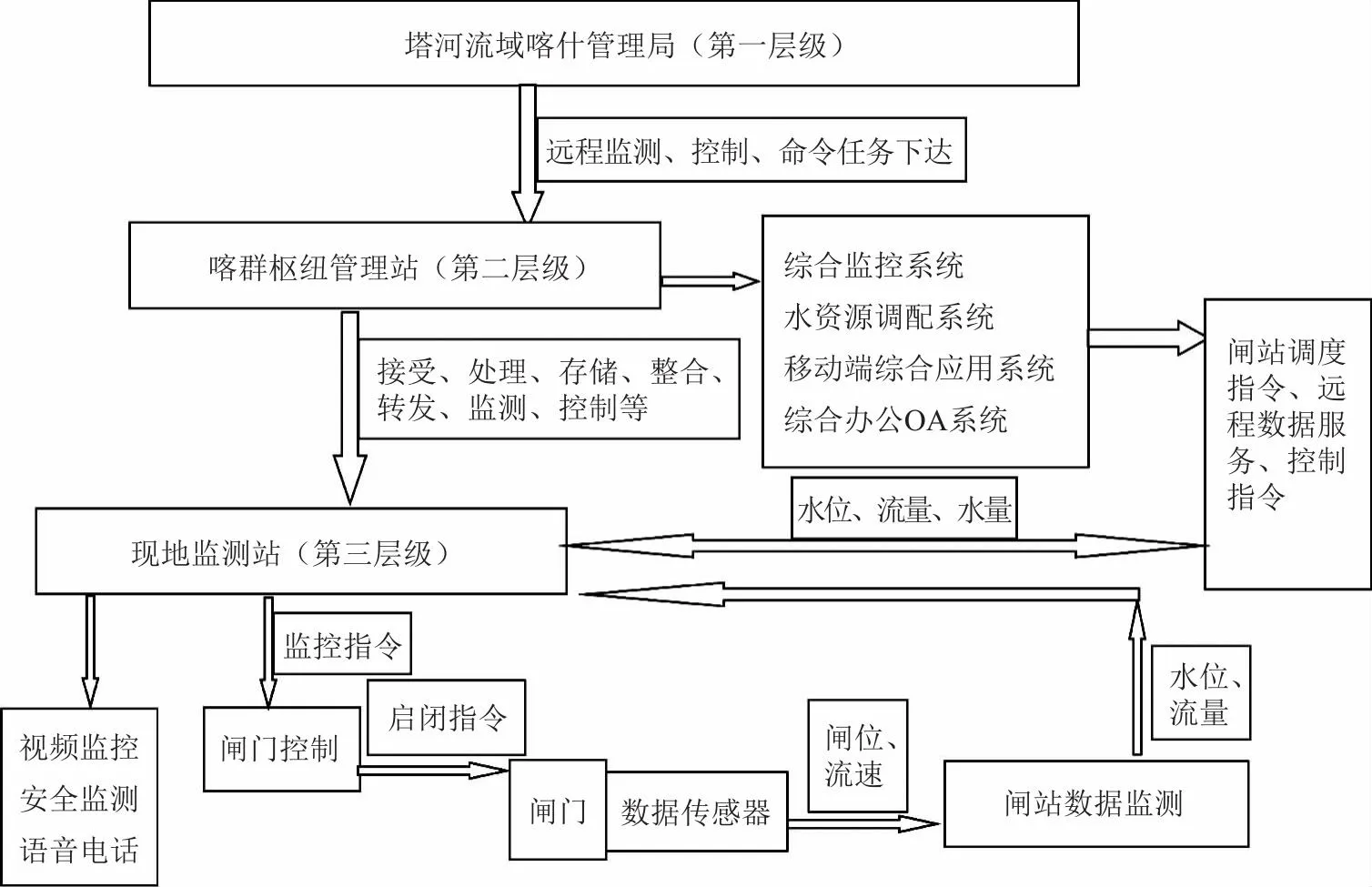

在充分考虑工程特点的基础上,根据管理机制、系统管理层次,构建了喀群引水枢纽闸门自动化系统总体结构、三级层级结构、三级系统业务数据(如图4所示),自动对渠首枢纽最主要水位流量、水工建筑物运行等进行监测。通过信息处理软件,按照水文数据处理规范,实现对渠首枢纽各水位遥测点在线监测获得的水位、流量、时间点等数据的显示、存储、分析和统计,并生成所需的报表和曲线。通过建设信息化管理系统,提高喀群引水枢纽的管理水平,充分利用遥测、遥控、通信、计算机网络等技术,通过数据通信系统、计算机网络平台、视频监视系统、闸门控制系统、工程安全监测系统、应用系统及辅助工程,对图像、水位、流量、水情等数据进行实时监测,全面了解掌握整个工程的运行工况,为喀群引水枢纽运行管理提供安全、可靠、经济、科学、先进的技术手段,为工程的安全运行提供实时数据和决策支持功能,实现闸门远程控制、水位流量数据、视频图像、安全监测数据实时采集,最终实现塔里木河流域喀什管理局流域治理管理信息化工作的智慧水量调度和流域自动化管理。以自动监测的渠道水位数据、流量数据为依据,将两岸引水水分四六,东西两岸引水比例分别为40%、60%,当河道来水流量低于340m3/s时,全部分流至两岸总干渠,为枢纽的闸门开启高度提供数据支撑、决策。

图4 系统总体结构图

5 设计运行管理的经验启示

5.1 “因势利导,因地制宜”

喀群引水枢纽布置于“S”型弯道河段,“一首两渠”工程合理布局,符合现代水利工程“人与自然和谐相处”“可持续发展”的治水观念,整个渠首工程的位置、结构、尺寸及方向等的安排,充分利用了叶尔羌河河段周边的地形条件和河床天然弯道环流的水流形态,相辅相成、协同作用,组成一个引水控流、泄洪、排沙的有机整体,对今后的水利工程管理具有重要的指导和借鉴意义。

5.2 治水与治沙有机结合

工程建设统筹引水、泄洪、冲沙等目标,利用地形与水势,人工弯道和天然弯道的有机结合,输水排洪和泄洪的有机结合,导沙坎+东岸进水冲沙闸相结合,泄洪闸+悬臂拦沙坎及导沙墙+二级冲砂闸+飞沙侧堰相结合,科学地利用了自然规律和力学原理,在环流的作用下和科学的排沙方式,解决了分水、泄洪、排沙、引水四大难题,对现代水利工程排沙问题给出了很好的经验与启示。

5.3 坚持维护保障运行

喀群引水枢纽自运行以来经历了数次洪水的考验,2000年5月完成了东岸总进水闸左岸裹头、下游2号挑坝坝头、闸底板及分流墙两侧下部的损毁工程;根据SL 214—2015《水闸安全评价导则》[15]的要求,对工程现状做出准确及时的评价,对喀群引水枢纽的混凝土结构、闸门和启闭机进行检测并开展安全鉴定工作。运行30年来,于2012年完成首次上部结构及启闭设备的除险加固工程。截至目前,引水枢纽已安全运行40余年,充分体现了可持续发展的思想。

6 结语

喀群引水枢纽对南疆叶尔羌河流域的粮食安全、经济发展和社会稳定发挥了极为重要的作用、起到了不可替代的基础作用,发挥着生态供水、灌溉供水、引洪补灌、引水发电等多种效益,为灌区的生活、工业、防洪、环保、发电、旅游等提供了综合服务。

(1)显著的防洪效益。喀群引水枢纽的建设使得叶尔羌河从山地向平原的过渡带,叶尔羌河不再泛滥成灾,而且形成了一个完整的水系工程,通过分水、排沙、调节水量、安全泄洪等手段,妥善解决了引水与泄洪、排沙的问题,实现叶尔羌河大水量精准调节和防止中下游发生洪涝灾害和旱灾的功效。阿尔塔什水利枢纽建成后,形成了自上游至下游的合理控水、科学分水,结合河道防洪治理,初步形成了“库堤结合、水库-枢纽联合调控”的防洪工程体系,合理利用了水库防洪库容,实现了水资源优化配置等方面的科学精准调度,改变了叶尔羌河“冬枯、春旱、秋缺、夏洪”的供水状况,并将控制洪水转变为洪水管理,科学利用洪水资源,达到防汛抗旱两个目的,保障流域防洪安全,使流域整体效益最大化,为叶尔羌河中下游人民生命财产安全提供了安全保障。

(2)巨大的灌溉效益。喀群引水枢纽的建设大大改善了叶尔羌河两岸的叶城县、莎车县、泽普县、麦盖提县、巴楚县及岳普湖县等喀什地区6个县及新疆生产建设兵团第三师前进水库垦区、小海子水库垦区12个团场350万亩耕地灌溉、社会用水的输用水条件和14座水库的引水条件,满足了7座水电站的发电引水,大大提高了喀什地区供电的可靠性;同时通过此工程引水提高了水的经济效益,有力地保障了枢纽东西岸引水口的取水,而且在叶尔羌河来水流量低于340m3/s时通过东西两岸引水干渠输水,达到了减少河道输水损失的预期效果。

(3)良好的生态效益。喀群引水枢纽的建成从根本上改善了叶尔羌河灌区的城乡生态环境,积极利用洪水,把水高效引入胡杨林区,让洪水综合效益最大化,使有限的水资源发挥最大作用,遏制胡杨林退化,促进胡杨林生态逐步好转,形成了农业灌溉和生态修复双赢的局面,并营造出A级景区,是旅游爱好者观光、游玩、避暑的好去处。

(4)较高的管理水平。喀群引水枢纽立足实际,结合除险加固不断提升信息化、智慧化管理手段,初步形成了层级管理体系。当下,结合水利工程标准化建设,正在不断提升网络化、数字化、智慧化管理能力与手段,以进一步实现操作自动化、档案规范化、管理信息化、景观美丽化的目标。

喀群引水枢纽工程利用地形与水势,实现了分水、泄洪、排沙、引水综合功能,主要建筑物相互协作、相辅相成,特别是其低水头引水防沙布置、人工弯道式引水的经验,可作为今后修建类似引水工程的借鉴。