用户体验和需求视角下投审稿系统优化调研和分析

■杨 燕 刘志强 徐海丽

1) 上海大学期刊社《应用数学和力学(英文版)》编辑部,上海市宝山区南陈路333号 200444

2) 上海大学期刊社,上海市宝山区南陈路333号 200444

期刊投审稿系统是实现论文作者、编辑、审稿专家、编委四位一体的协作化、网络化、角色化的处理平台,也是承担论文初审、送审、退修等稿件流转工作的平台。在期刊数字化、网络化发展的趋势下,2010年前后很多期刊启用在线投审稿系统。期刊编辑围绕使用经验和实践体会对投审稿系统进行比较和总结[1-4]。

期刊的灵魂是同行评议,投审稿系统是连接审稿专家和期刊的桥梁。已有不少研究聚焦于利用投审稿平台发挥同行评议“守门员”的作用、提高审稿效率和精准选择审稿专家[5-7]。基于人工智能和区块链技术,学者们对投审稿系统流程作了策略优化和监管机制研究[8-9]。人性化、差异化、多维化的增值服务和良好的投审稿体验是吸引优质稿件和高水平审稿专家的关键因素[10]。目前,还未见相关文献全面调研作者、编辑、审稿专家和编委4个用户角色使用投审稿系统的体验。当前,我国科技期刊广泛使用的投审稿系统仍存在产品形态和服务形式单一、智能化技术的开发和使用相对薄弱等问题[11]。系统优化需求日益凸显,倾听用户心声显得尤为重要。迄今为止,鲜有文献聚焦4个用户角色的系统优化需求和意愿调研以及系统使用的常见问题探究。

在加快推进期刊高质量发展的形势下,在培育世界一流科技期刊的背景下,调研国内中英文期刊投审稿系统的用户体验和优化意愿以及系统使用的常见问题,是探索期刊与投审稿系统融合发展的重要手段,是构建投审稿系统优化流程的重要途径,是打造精品期刊品牌形象、加快出版和传播、提升期刊影响力的重要抓手。本文旨在通过深度访谈与问卷调研相结合的方式,以作者、编辑、审稿专家和编委群体为调研对象,对国内中英文期刊投审稿系统的用户体验和使用反馈进行调研,深入分析国内中英文期刊投审稿系统优化的必要性和紧迫性,梳理作者、编辑、审稿专家和编委这4个用户角色提出的投审稿系统使用常见问题及其原因,并提出改进措施,以期为国内中英文期刊投审稿系统的优化提供参考。

1 研究方法与数据来源

本文的调查研究工作秉承定性定量相结合的原则。首先,通过梳理文献和线上线下访谈展开定性资料的收集工作。查阅文献[1-4,12],比较不同的系统;联系系统技术方,了解系统的流程设计;寻访同行编辑,知晓系统处理流程;邀请学者访谈,收集其使用体验和问题反馈。基于上述调查访问结果形成定性的调研报告,为作者、编辑、审稿专家和编委等4个视角的问卷设计提供支撑。其次,采用问卷调查方法[13]开展定量数据的收集。问卷调查方法常用于大规模的调查研究工作,在编辑学研究中的使用也较为普遍[14-16]。问卷设置背景性问题,包含作答者在投审稿系统中的角色。选定角色后,问卷星平台自动跳转到相应角色的问卷。需要说明的是,部分学者有多重角色,可从不同角色的视角填写问卷。本次调查工作有4份问卷,即作者问卷、编辑问卷、审稿专家问卷和编委问卷,均设置单选题、多选题、矩阵量表题和填空题,围绕系统使用评价、问题反馈、功能打分等方面开展调研。本研究主要聚焦系统评价和问题反馈两个部分。此外,为保证调查问卷的代表性和准确性,邀请精通问卷设计和调研的管理学领域专家把关。完成问卷设计后,使用问卷星创建问卷,开展试调查,随机发放问卷,检验问卷的信效度及设计的合理性,进一步优化问卷设计。最后,正式通过社交媒体向全国科研工作者和编辑发放问卷,共回收有效问卷705份,包括276份作者问卷、250份编辑问卷、123份审稿专家问卷、56份编委问卷。

2 调查结果及分析

2.1 调查对象的基本情况

采用SPSS 20.0软件对问卷调查结果进行统计学分析,得到4个角色在年龄、职称和学科3个方面的分布情况,如表1所示。同时,为验证选取样本的代表性和真实性,采用卡方即χ2统计量比较组间率,检验(交叉分析)角色(作者、编辑、审稿专家和编委)在年龄、职称和学科这3个方面的差异关系,并以p<0.05表示差异有统计学意义。通过对比表1括号内百分比的大小,发现不同角色的样本在年龄、职称和学科等方面呈现出显著的差异性。此外,从受访对象填写问卷的IP地址来看,除青海、西藏、香港和澳门外,其余省区市均有受访者参与调研,其中从上海(191份)、北京(69份)、江苏(56份)、浙江(47份)、陕西(32份)、广东(32份)等高校比较集中的地区回收的问卷数量较多。

表1 调查对象基本信息的交叉分析结果(N=705)

总结可知,不同角色的样本在年龄、职称和学科等方面均呈现出显著的差异性,且其分布规律与现实情况基本相符,同时覆盖了各个年龄、职称、学科及地域的群体,数据具有较好的代表性和真实性。

2.2 4个视角下期刊投审稿系统用户体验和优化意愿的调研和分析

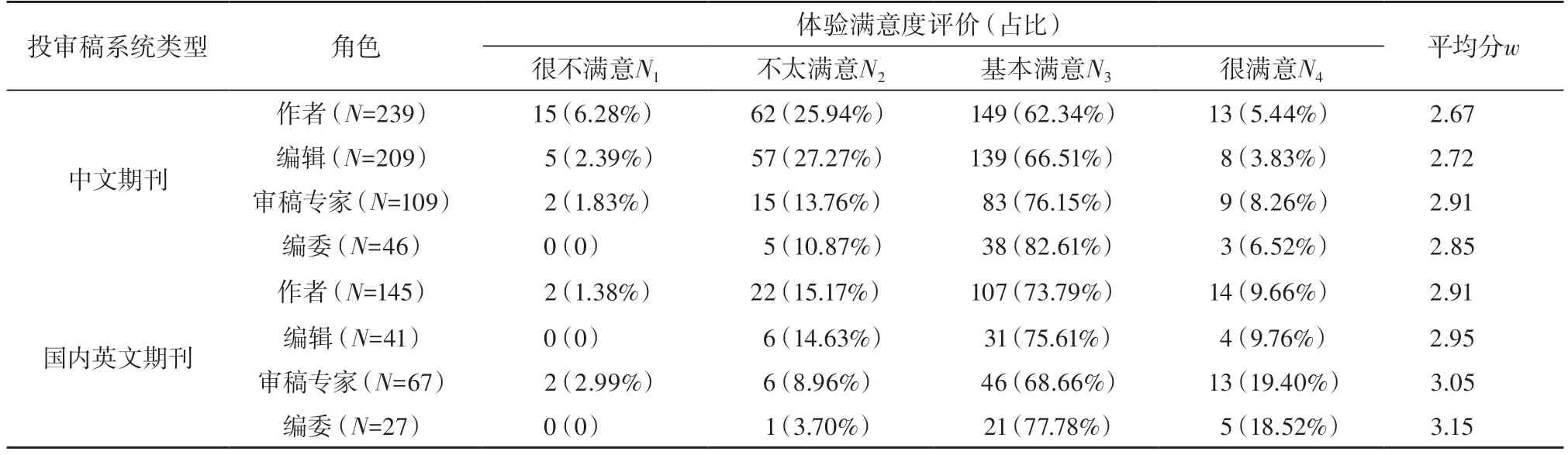

参与调研的期刊作者中(N=276),超过85%(N=239)的作者拥有中文期刊的投稿经历,其中,4个等级(按照“很不满意”到“很满意”的顺序,下同)的体验满意度评价所占比例分别为6.28%、25.94%、62.34%、5.44%,详细结果见表2。假定很不满意为1 分,不太满意为2 分,基本满意为3 分,很满意为4分(该假定适用于其他角色的分析),作者视角下中文期刊投审稿系统的平均满意度为2.67分。拥有国内英文期刊投稿经历的作者比例为52.54%(N=145),4个等级的体验满意度评价所占比例分别为1.38%、15.17%、73.79%、9.66%,平均满意度为2.91 分,高于对中文期刊投审稿系统的满意度。这不难理解,大部分国内英文期刊借船出海,使用ScholarOne Manuscripts和Editorial Manager等较为成熟的国际投审稿系统,而大部分中文期刊使用国内自主研发的投审稿系统,其流程设计、功能、服务器稳定性等较国际投审稿系统还有较大的完善空间。

表2 四个视角下期刊投审稿系统用户体验满意度评价及其比较

表2还呈现了其他3个角色对国内中英文期刊投审稿系统的满意度评价结果。同样地,编辑、审稿专家和编委视角下国内英文期刊投审稿系统满意度略高于中文期刊投审稿系统满意度,二者均有较大的提升空间。通过比较4个角色的满意度评价结果,发现作者和编辑对投审稿系统的满意度较低,审稿专家和编委的满意度较高。笔者猜测原因如下:作者经投审稿系统投稿、查看稿件状态,在这期间不自觉地将对稿件结果的关注转嫁到对投审稿系统的关注;编辑使用投审稿系统处理的工作任务相对繁重,对稳定和完善的投审稿系统的需求更为强烈。

此外,超七成的受访者(包含作者、编辑、审稿专家和编委)认为期刊投审稿系统有优化的必要,其中,作者和编辑的比例相对较高,分别为89.54%和98.00%,这也验证了作者和编辑对投审稿系统满意度较低的结论。4个视角下的中文期刊投审稿系统优化意愿均高于国内英文期刊投审稿系统的优化意愿。

2.3 4个视角下期刊投审稿系统使用常见问题的调研和分析

调研对象之所以对目前国内期刊投审稿系统的满意度不高,认为其存在优化的必要,是因为他们在使用过程中遇到了众多问题,这些问题包括系统登录困难(例如用户名和密码难以找回、系统经常维护等)、系统界面操作繁琐、系统浏览器兼容性受限等。针对这些问题,本次问卷调研设置了多选题,并在末尾设置了“其他”选项,供受访者补充,从而能较大程度地收集用户的使用体验和反馈。

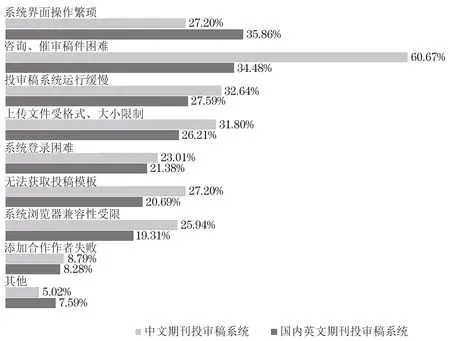

图1显示:作者使用中文期刊投审稿系统时经常遇到的问题主要包括咨询、催审稿件困难(60.67%),上传文件受格式及大小限制(31.80%),投审稿系统运行缓慢(32.64%);作者使用国内英文期刊投审稿系统时经常遇到的问题主要包括系统界面操作繁琐(35.86%),咨询、催审稿件困难(34.48%),投审稿系统运行缓慢(27.59%)。此外,作者在向中文期刊投稿过程中遇到的系统问题平均数为2.422个,而作者在向国内英文期刊投稿过程中遇到的系统问题平均数为2.014个。相比较而言,中文期刊投审稿系统的问题更为突出和集中,主要原因在于,大部分中文期刊使用的投审稿系统发展历程较短,还在不断完善中,而国内大部分英文期刊使用的国际投审稿系统发展较为成熟,设计理念更贴近学者,但也存在不少问题,亟需进一步优化升级。

图1 作者视角下中文期刊和国内英文期刊投审稿系统使用常见问题比较

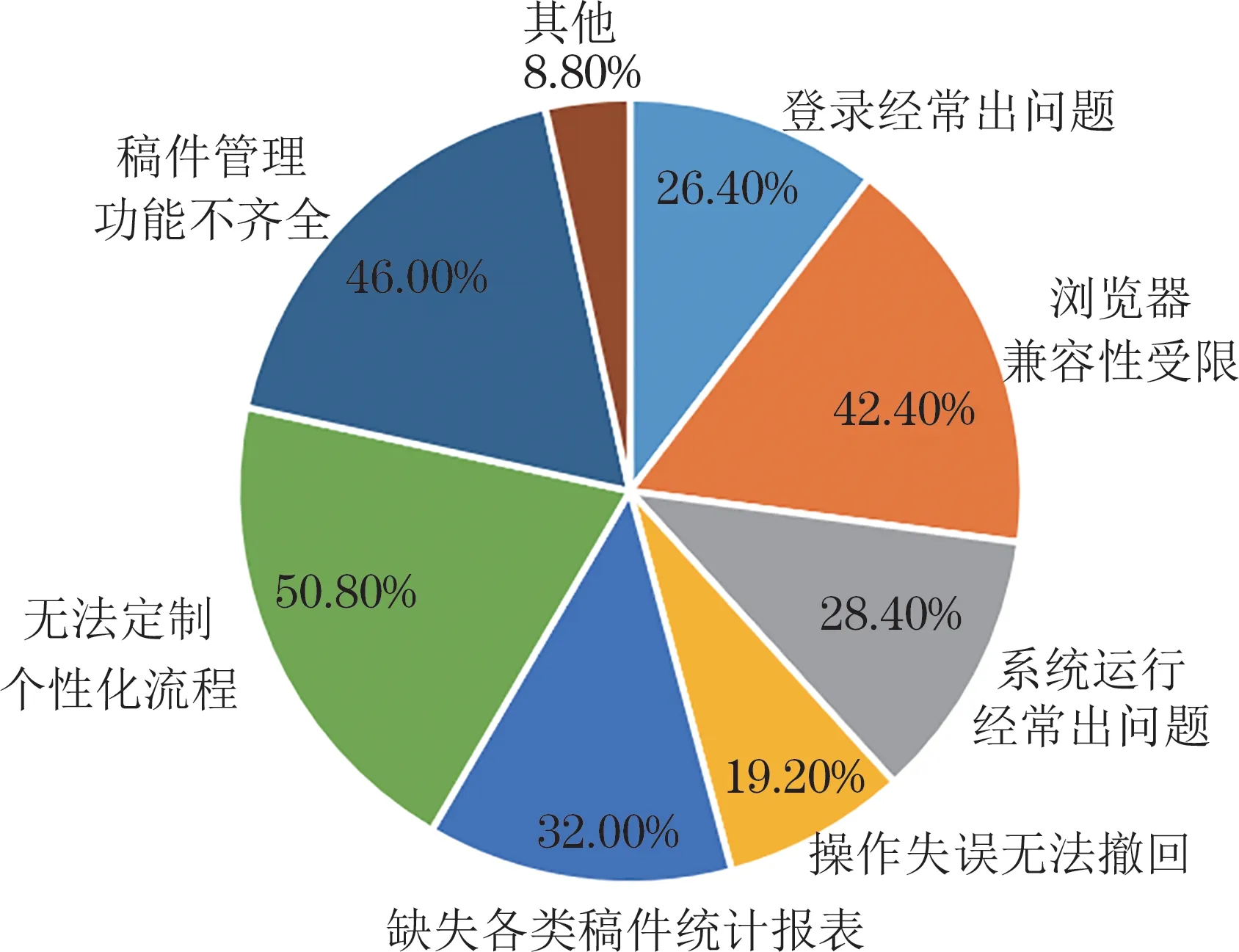

图2显示:编辑使用投审稿系统时的常见问题主要包括无法定制个性化流程(50.80%)、稿件管理功能不齐全(46.00%)、浏览器兼容性受限(42.40%)。此外,编辑在处理稿件过程中遇到的系统问题平均数为2.540个,比作者略高。

图2 编辑视角下投审稿系统使用常见问题分析

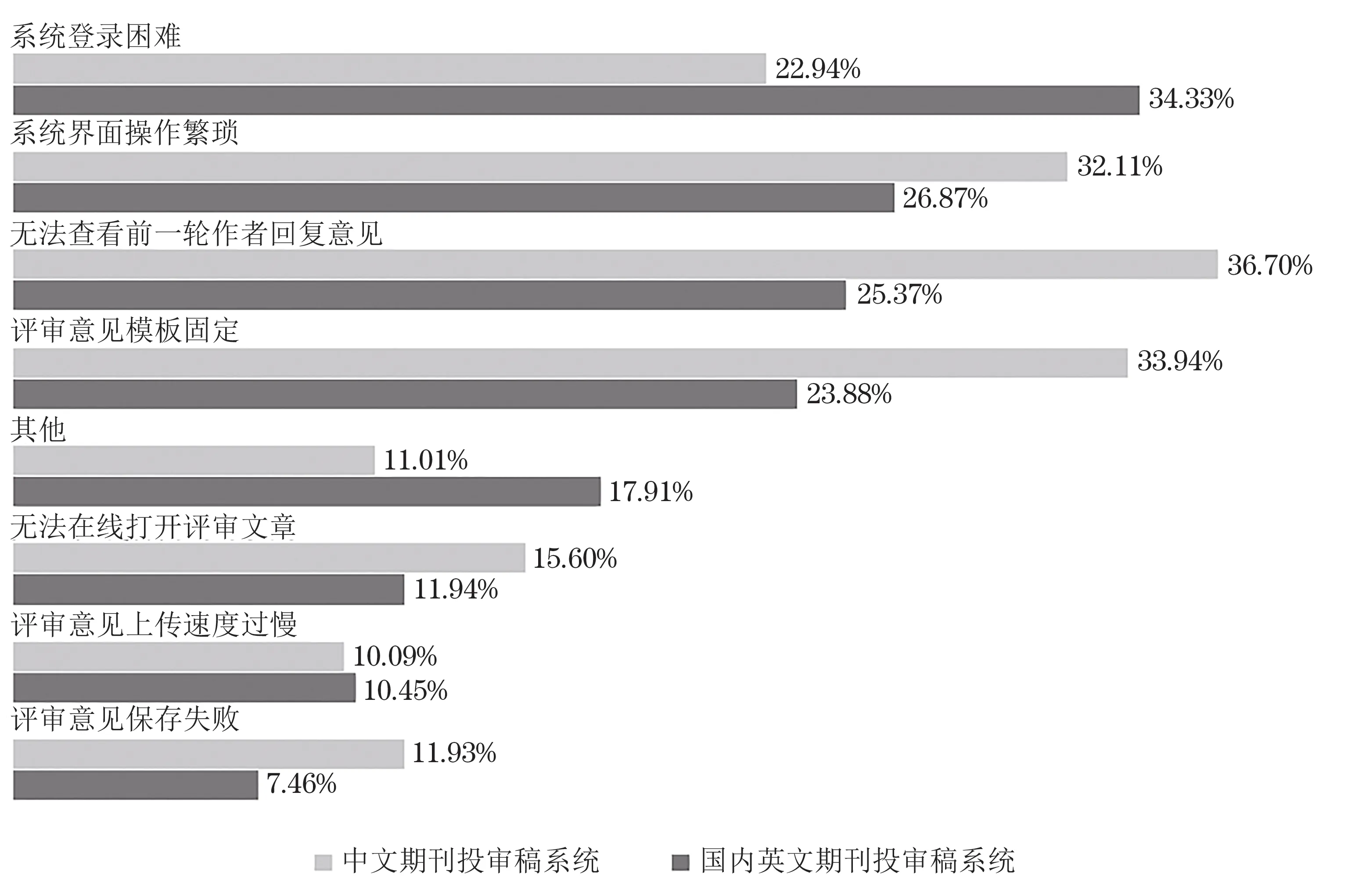

从图3可以看到:审稿专家视角下中文期刊投审稿系统的常见问题主要包括无法查看前一轮作者回复意见(36.70%)、评审意见模板固定(33.94%)和系统界面操作繁琐(32.11%);国内英文期刊投审稿系统的常见问题则主要体现在系统登录困难(34.33%)、系统界面操作繁琐(26.87%)、无法查看前一轮作者回复意见(25.37%)和评审意见模板固定(23.88%)。此外,审稿专家评审中文期刊论文时遇到的系统问题平均数为1.743个,而评审国内英文期刊论文时遇到的系统问题平均数为1.582个,相比之下,使用中文期刊投审稿系统时遇到的问题更为集中。

图3 审稿专家视角下中文期刊和国内英文期刊投审稿系统使用常见问题比较

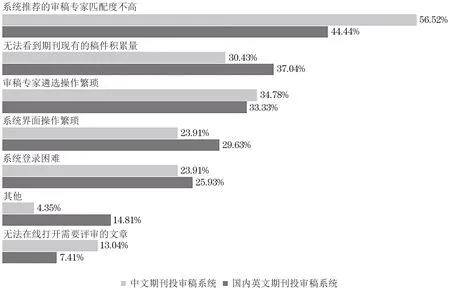

图4显示:编委视角下中文期刊投审稿系统的常见问题主要包括系统推荐的审稿专家匹配度不高(56.52%)、审稿专家遴选操作繁琐(34.78%)以及无法看到期刊现有的稿件积累量(30.43%);国内英文期刊投审稿系统的常见问题主要体现在系统推荐的审稿专家匹配度不高(44.44%)、无法看到期刊现有的稿件积累量(37.04%)、审稿专家遴选操作繁琐(33.33%)以及系统界面操作繁琐(29.63%)。也就是说,编委视角下中英文期刊投审稿系统的突出问题是系统推荐的审稿专家匹配度不高。国外投审稿系统比如ScholarOne Manuscripts通过与Web of Science、Publon等集成建立审稿专家库,支持基于机构、姓名查找审稿人,并根据论文关键词、摘要实现审稿人的自动推荐。国内投审稿系统比如腾云期刊协同采编系统是由CNKI开发的,与CNKI学术期刊总库集成[17],但相对来说还是较封闭的,建议与专家推荐系统(比如Aminer 平台上的Reviewer Recommender[18])结合使用。

图4 编委视角下中文期刊和国内英文期刊投审稿系统使用常见问题比较

根据本次调研结果的系统使用常见问题,基于用户体验的4个维度[19],发现:人与界面的交互体验不足包括系统界面操作繁琐、投审稿系统运行缓慢、上传文件受格式及大小限制、浏览器兼容性受限、系统登录困难等;人与内容的交互体验不佳包括稿件管理功能不齐全、无法查看前一轮作者回复意见、评审意见模板固定、系统推荐的审稿专家匹配度不高,以及无法看到期刊现有的稿件积累量等;人与人的交互体验不畅包括咨询、催审稿件困难和无法定制个性化流程。以上这3个不好的交互体验势必影响人与品牌的交互体验,即影响作者、审稿专家和编委对期刊品牌的认知,最终降低期刊品牌竞争力。

3 讨论

本次调研结果表明,4个视角的系统体验满意度都存在一定的提升空间,作者和编辑对系统的满意度较低,且对国内英文期刊投审稿系统的平均满意度均高于对中文期刊投审稿系统的平均满意度。超七成样本认为期刊投审稿系统存在优化的必要,且4个视角下中文期刊投审稿系统的优化意愿要高于国内英文期刊投审稿系统的优化意愿。这与调研前期访谈时得到的信息高度一致:作者对中文科技期刊投审稿系统抱怨较多,认为其操作流程繁琐、不够人性化;编辑则是怒其不争,认为中文期刊投审稿系统的开发不够完善,设计理念和流程与国际标准化投审稿系统存在差距。如果国内投审稿系统技术方能在这两个方面下功夫,那么中文期刊投审稿系统完全可以匹敌国际投审稿系统。

3.1 存在的问题分析和探讨

投审稿系统的重要性不言而喻,系统优化更是迫在眉睫。瞄准系统问题、找准优化方向是重中之重。从本次调研中发现投审稿系统存在如下问题:(1)咨询、催审稿件困难和投审稿系统运行缓慢是作者认为亟需解决的痛点;(2)无法定制个性化流程、稿件管理功能不齐全以及浏览器兼容性受限是编辑使用投审稿系统处理稿件的难点;(3)无法查看前一轮作者回复意见、评审意见模板固定和系统界面操作繁琐是审稿专家聚焦的系统堵点;(4)系统推荐的审稿专家匹配度不高和系统界面操作繁琐是编委关注的突破点。有些用户反馈不仅局限在他本身这个角色,还适用于其他用户角色,比如投审稿系统运行缓慢、浏览器兼容性受限等。

投审稿系统是一个典型的人机交互、依赖于整个学术生态的复杂系统。作者、编辑、审稿专家和编委4个角色是学术生态系统运行的重要参与者,投审稿系统作为论文投稿和评审的在线平台,它的价值在于连接学术生态圈4个角色的智慧和创新力量。调研投审稿系统的使用评价和问题反馈可以一窥编辑部的业务模式和学术生态问题。因此,研究投审稿系统尤其是4个角色在系统交互过程中产生的一系列问题以及4个角色的评价和反馈是极其重要的,这有助于促进编辑部业务模式的改进和学术生态的良性发展。反之,编辑部业务模式和学术生态必然也影响投审稿系统的开发设计和改进优化。例如,咨询、催审稿件困难的主要原因在于:(1)就编辑部的业务模式来说,通常作者不参与投审稿系统催审稿件的环节。作者的咨询和催审大多通过邮件和电话。邮件和电话独立于投审稿系统,编辑部在回复时还需要登录系统查询,存在诸多不便。(2)就学术生态而言,在成果发表过程中,学者面临快节奏高强度的科研论文考核压力,而期刊有一定的评审周期和刊文数量,供需关系失衡。据笔者所知,国际化投审稿系统的标准流程中没有作者咨询、催审的相关功能。研究发现,20%的科学家承担了69%~94%的审稿任务[20]。因此,评审超期是常见现象。考虑到调研结果有60.67%的作者存在咨询、催审稿件困难,本着“以人为本”的理念,希望编辑部和投审稿系统技术方能站在作者的角度,在投审稿系统的优化升级中加以考虑。该功能是为了更好地提高人与人的交互体验。又如,对于个性化定制和系统界面操作繁琐的问题,易操作和个性化定制不可兼得。人们普遍凭借经验认知模式操作系统。个性化定制过多,意味着要重新学习和适应这套系统流程,操作就会变得复杂。因此,对作者、评审专家和编委来说,他们需要的是标准化流程,凭经验认知就可以无缝切换不同的投审稿系统;对编辑来说,他们需要系统方为期刊量身打造一些功能,即满足个性化需求。也就是说,标准化功能对作者、审稿专家和编委开放;个性化功能对编辑开放。

3.2 改进措施

针对部分痛点、难点、堵点和突破点,结合当前新兴发展的人工智能技术,推动投审稿系统优化升级,笔者针对不同层面提出如下改进措施:(1)期刊主办方层面。给予编辑部人、钱、物的支持,招聘专职数字编辑专业人才,负责跟进投审稿系统的优化升级。(2)编辑部层面。树立“以人为本”的理念,支持打通作者、审稿专家、编委与编辑部的沟通渠道。投审稿系统嵌入聊天工具,编辑部设兼职客服,在线答疑解惑,服务学者,实现稿件咨询、催审的便捷化。精简操作流程,并根据当前登录的系统用户角色,设置简洁明了的中英文图文操作指南。编辑部积极探索办刊需要与投审稿系统的融合优化实践,与投审稿系统运营方、技术方加强沟通,形成优化框架和经验知识[21]。(3)投审稿系统技术方。秉持“用户为先”的服务理念,基于用户需求和反馈持续改进和升级投审稿系统,包括服务器的升级和维护,加快系统运行速度,解决主流浏览器的兼容性问题。建议在投审稿系统首页的醒目位置提醒用户所适用的浏览器。完善审稿专家推荐功能,精准推荐查找审稿专家。加快人工智能在学术同行评议中的应用,以更好地完成投稿审查、专家推荐和学术影响力预测[22]。将智能化工具,比如UNSILO[23],集成到投审稿系统中。(4)编辑出版行业等相关部门层面。加强人工智能出版人才培养,打造一支“人工智能+出版”的复合型人才队伍,实现投审稿系统智能化,推进人工智能与出版的深度融合[24]。

4 结语

通过调研,本研究得到国内中英文期刊投审稿系统用户即作者、编辑、审稿专家和编委的体验满意度偏低,优化意愿强烈的结论。投审稿系统使用中的常见问题既包含基于用户角色迫切需要的个性问题,又包含去角色化的共性问题。系统登录困难、浏览器兼容性受限、系统界面操作繁琐是4个用户角色的高频反馈。基于此,笔者针对4个层面即期刊主办方、编辑部、系统技术方、编辑出版行业等相关部门提出改进措施。本调查研究工作样本较多,对投审稿系统的改进和优化具有一定的参考价值;不足之处在于,本研究的调查对象仅局限于国内学者和编辑,且考虑到学者使用的投审稿系统较多,不会特别关注具体的投审稿系统名称,只以中英文期刊进行区分,问卷中的投审稿系统都未“指名道姓”,无法做到对应式评价和改进。笔者将在以后的研究中进行深入探讨。