家庭教养方式影响自我价值感:心理控制源的中介效应

解纪梅

摘 要|本研究通过考察大学生家庭教养方式、心理控制源和自我价值感三个变量之间的关系,揭示三者的内在心理机制。研究采用问卷调查法调查170名在校本科生,对家庭教养方式、心理控制源、自我价值感之间的关系进行探讨。发现受调查的大学生群体总体家庭教养方式温暖和谐,心理控制源方面内控性较高,自我价值感较高。家庭教养方式、心理控制源和自我价值感三变量两两相关。家庭教养方式影响大学生自我价值感,心理控制源在家庭教养方式对自我价值感的影响上起着部分中介的作用。结果表明,积极的家庭教养方式下的大学生在心理控制源方面表现出更多的内控性且拥有更高的自我价值感。家庭教养方式可以直接影响自我价值感,也可以通过影响心理控制源间接影响自我价值感。

关键词|家庭教养方式;心理控制源;自我价值感;中介效应

Copyright ? 2024 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 文獻综述

随着中国高等教育的逐渐普及,培养大学生的社会责任感、创新能力、自我价值感成为社会突出关注的问题。高校是大学生学习和生活的聚集地,自我价值感在学生的学习和生活中起着非常重要的作用,并与个体人格和个性特征存在一定联系,个体的人格和性格的形成与家庭的教育也有着千丝万缕的联系,自我价值感会受到家庭中父母教养方式的直接影响,芦朝霞[25]的研究证实了这一观点。心理控制源状况影响着了大学生对于自身能力的认可程度,从而影响着学生对于自我的态度和体验,关系着学生的自我价值感[20]。心理控制源和自我价值感分别属于认知和自我系统,是两个重要的青春期发展任务,在大学时期基本达到稳定,对于心理健康有着不可忽视的影响。

达林(Darling)和斯坦伯格(Steinberg)认为父母教养方式是父母教养态度、行为和非言语表达的集合,它反映了亲子互动的性质,具有跨情境的稳定性[1]。赵冬梅将家庭教养方式定义为父母对子女养育过程中表现出的一种相对稳定的行为倾向[2]。有研究指出,家庭教养方式与精神障碍有关,特别是童年期虐待和创伤经历与成年期罹患精神疾病密切相关[3]。家庭教养方式与人格特征有关,积极的父母教养方式有利于子女形成健康的人格[4]。教养方式与网络成瘾相关,父母否认、拒绝和过度控制会增加中学生网络成瘾的风险[5]。教养方式影响青少年的网络欺负行为[6],教养方式与应对方式相关,父母的温暖理解是培养积极应对方式的主要成因[7]。

我国学者黄希庭将自我价值感定义为:个人在社会生活中,认知和评价作为客体的自我对社会主体(群体和他人)以及对作为主体的一种正向的自我情感体验[8]。1998年黄希庭对自我价值感进行建构,较全面地界定了我国青少年自我价值感,包括总体自我价值感、一般自我价值感和特殊自我价值感[9]。龚艺华认为自我价值感与个体心理健康和人格发展有很大关系[10]。汪宏的研究表明自我价值感对大学生主观幸福感具有正性预测作用[11]。

格洛弗(Glover)认为“心理控制源是指一个人感到控制自己成功或失败的位置在哪里——内部的或外部的”[12]。曹姬娜将其定义为人们在与周围环境相互作用的过程中,对自己的行为方式和行为结果的责任的认知或定向[13],本研究认可这一定义。王亚男等在2004年的研究认为心理控制源作为认知因素,影响个体的身体健康水平及主观幸福感水平[14];柳之啸等的研究表明心理控制源也可间接影响着自尊对生命意义感的预测[15]。

杨智辉和王建平(2008)得出结论为初中生的心理控制源处在一种不稳定的以内控感为主的状况,父母应对子女更多的提供帮助和亲子互动[16]。阎燕燕(2012)的研究结论为家庭教养方式中的积极因素有利于形成内控性[17]。吴洪艳(2008)研究结果表明母亲温暖理解教养方式的大学生有更高的自我价值感,父亲过分干涉与拒绝否认教养方式的大学生自我价值感最低[18]。卢欣、廖维等(2010)研究表明母亲惩罚严厉与大学生总体自我价值感呈显著负相关[19]。龚艺华(2005)的结论为大学生自我价值感与控制观存在显著负相关[20]。廖婷婷(2007)研究得出的结论为大学新生的心理控制源对自我价值感各维度均有良好的预测性[21]。

三者的综合研究,与之类似的有家庭教养方式、心理控制感和自我效能感的相关研究。国外有关研究发现:权威风格与一般自我效能感,总体内在性(配合力和努力,以及成功和失败)与一般自我效能感,宽容风格与总体外部性(结合成功和失败)之间存在显著的正相关;威权风格与完全外部性(成功与失败相结合),父母教养方式与心理控制源的某些成分也存在显著相关。综上所述,综合研究父母教养方式、心理控制源和自我价值感的关系,为丰富相关领域的理论知识具有重要意义。

2 研究方法

2.1 研究对象

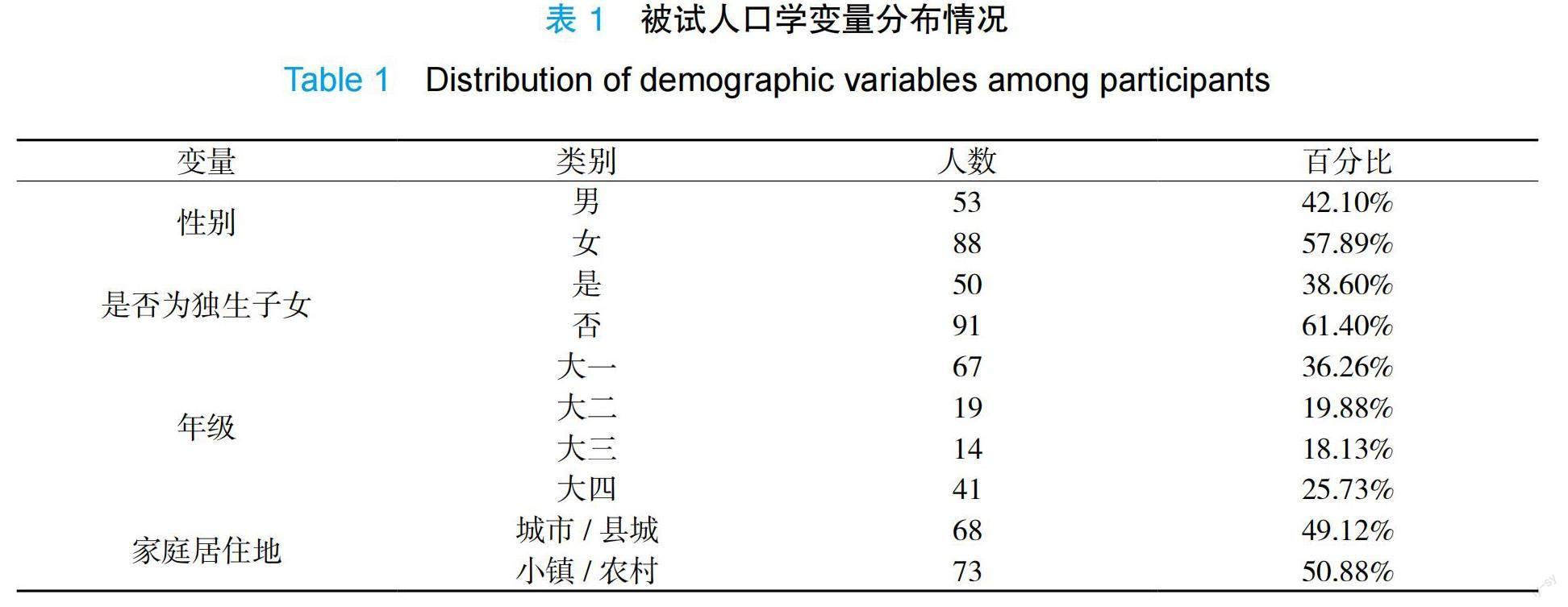

对山东某大学在校大一至大四本科生进行随机抽样的问卷调查,其中参与研究被试170人,收回有效问卷141份,有效率为82.94%。人口学基本情况如表1所示。

2.2 研究工具

简式父母教养方式问卷:s-EMBU为自陈问卷,父亲版和母亲版各21个题目且内容相同,包括三个分维度:情感温暖、过度保护和拒绝,问卷采用4点评分,其中17题反向计分。

采用由利文森(Levenson)编制于欣修订的内控性、有势力的他人及机遇量表(IPC)。包括I、P、C三个分量表,内控性测量人们在多大程度上相信自己能够驾驭他们的生活;有势力的他人测量被试是否相信他人能够控制自己的生活;机遇测量人们对机遇可以影响他的生活经历和事情结果的相信程度。

采用骆艳萍编制的成人自我价值感问卷。问卷分为六个维度,包括家庭关系、个人品质、交际关系、身体外形、生活态度和社会关系。反向计分8个,采用五点计分方式,问卷信效度良好。

2.3 统计分析

使用SPSS 22.0分析数据。人口学变量分析通过描述性分析、t检验和方差分析等。三变量关系研究:通过相关分析了解三变量是否相关,进行线性回归分析了解变量之间的相互影响。使用AMOS软件建立结构方程模型进行中介效应分析。

3 研究结果

3.1 大学生家庭教养方式、心理控制源和自我价值感的基本情况

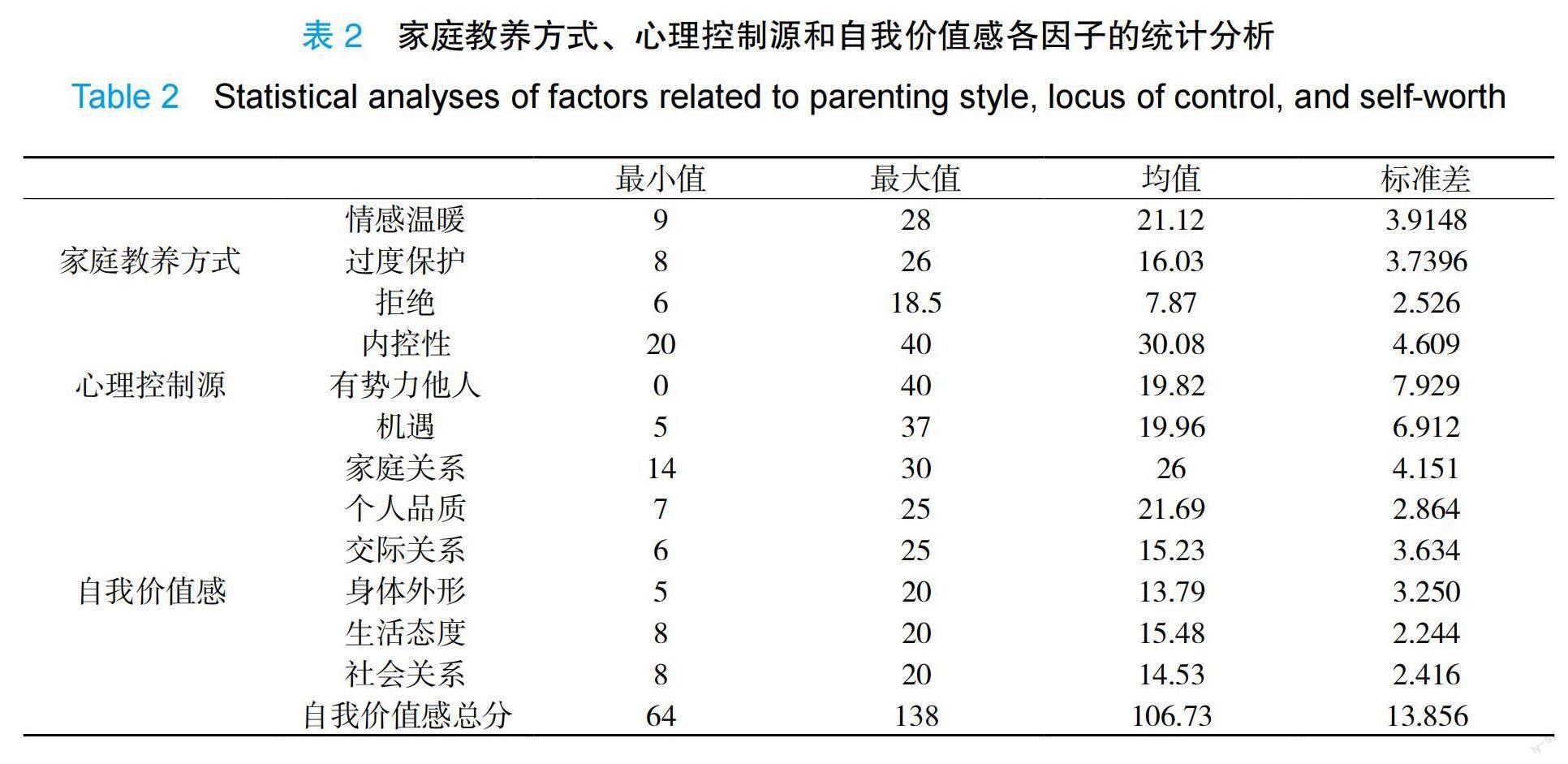

对进行问卷且数据有效的问卷在各个变量上的平均数和标准差进行了统计,结果如表2所示。

由表2可看出,在家庭教养方式问卷的三个维度中,本研究调查对象情感温暖维度平均分为21.12,高于一般水平;过度保护均分为16.03,低于一般水平;拒绝均分7.87,明显低于一般水平。

内控性、有势力他人及机遇量表分为三个分量表,各量表总分在0~40分之间。由上表可知,大学生内控性较高;有势力他人及机遇量表略低于一般水平。

成人自我价值感量表分六个维度,各量表均分都比较高。

3.2 大学生家庭教养方式、心理控制源和自我价值感的相关分析

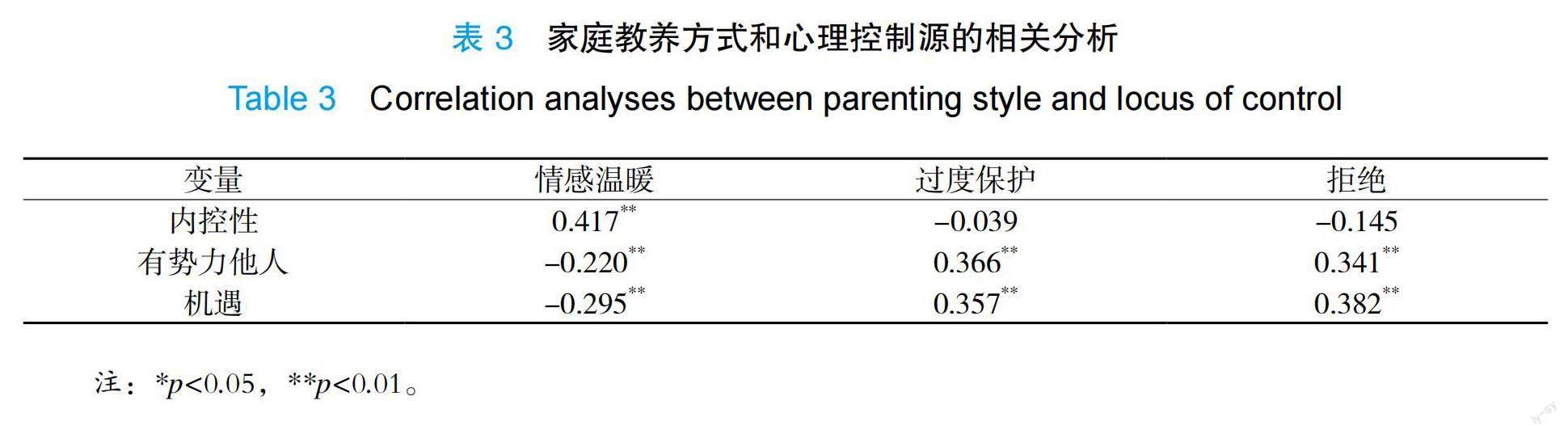

3.2.1 家庭教养方式和心理控制源的相关分析

由表3得出的相关系数可知,家庭教养方式和心理控制源显著相关。家庭教养方式情感温暖维度和心理控制源的内、外控都相关,家庭温暖与内控性正相关,与外控性负相关;过度保护、拒绝维度与外控性正相关。

3.2.2 家庭教养方式和自我价值感的相关分析

如表4所示,家庭教养方式各维度与自我价值感总分以及各维度之间全部相关。其中情感温暖与自我价值感总分及其各维度正相关,过度保护和拒绝与自我价值感总分及各维度负相关。

3.2.3 心理控制源和自我价值感的相关分析

如表5所示,心理控制源各维度与自我价值感总分及各维度显著相关。内控性与自我价值感呈正相关,外控性与自我价值感呈负相关。

3.3 家庭教养方式对自我价值感的影响

以自我价值感总分为因变量,以父母教养方式的三个维度为自变量,进行回归分析,最后三个维度均纳入回归方程。方程相关系数R=0.524,R2=0.499,有统计学意义(F=20.920,p<0.05),如表6所示。

由上表及SPSS分析可知,R2值为0.524,反映模型的解释度。德宾-沃森(D-W检验)一般认为值在1.8~2.2之间,本次值为1.996,符合要求,说明数据间相互独立符合线性回归独立性的条件。方程中各自变量(包括控制变量)的容忍度(容差Tolerance)都大于0.2,VIP值都小于5,所以方程不存在共线性的问题。该模型的截距a=109.996,斜率b1=1.542,b2=-0.61,b3=-1.242,得出模型方程为:Y=1.542*X1-0.61*X2-1.242*X3+109.996。结合两两相关分析,说明家庭教養方式能够影响自我价值感。

使用AMOS建立结构方程模型,分析心理控制源整体中介效应,如图1所示。

乘积系数法(Sobel法),由间接效应和总效应的Z的绝对值均大于1.96,效应显著;直接效应Z值为-1.515绝对值小于1.96,直接效应不显著;则心理控制源在家庭教养方式对自我价值感的影响中起着完全中介的作用,后两种检验结果三种效应都显著,则存在部分中介效应。中介效应值为-0.347,约占总效应(-1.038)的33.430%。

4 讨论

研究表明,大学生接受的家庭教养方式整体比较积极,家庭温暖水平高,而家庭教养方式中的消极因素(过度保护和拒绝)水平低,这与芦朝霞[22]、吴志斌[23]等的研究结果一致。

父母教养方式中的积极因素与内控性呈正相关,而与外控性呈负相关;家庭教养方式中的消极因素与内控性呈负相关,与外控性呈正相关,这与阎燕燕[17]的研究一致。家庭教养方式各维度与自我价值感总分之间全部正相关,与吴志斌[23]的结论一致。积极的家庭教养方式有利于大学生形成较高的自我价值感。心理控制源各维度与自我价值感全部相关。内控性与自我价值感呈正相关;外控性(有势力他人及机遇)与自我价值感呈负相关,大学生将自己的行为归因于外部因素则自我价值感较低,与廖婷婷[21]的研究一致。偏向于内控性有利于使个体相信自身的能力,对自己有一个积极的判断,以积极的态度面对生活中的问题和挑战,拥有较高的自我价值感;反之,外控性的个体相信命运的安排,对于自身能力不自信,最终自我价值感较低。

家庭教养方式、心理控制源和自我价值感之间两两显著相关。家庭教养方式影响自我价值感。再由心理控制源的中介作用结果说明了父母教养方式不仅能直接影响自我价值感,同时还通过心理控制源影响自我价值感。积极的家庭教养方式下的学生易形成内控性,个体相信自身的能力,对自己有一个积极的判断,则能够以积极的态度面对生活中的问题和挑战,拥有较高的自我价值感。

5 结论与建议

5.1 结论

(1)受调查的大学生群体总体家庭教养方式温暖积极。心理控制源方面内控性较高,大学生自我价值感较高。

(2)家庭教养方式、心理控制源和自我价值感三变量两两相关。

(3)心理控制源在家庭教养方式对自我价值感的影响上起着部分中介作用。

5.2 建议

根据本研究结果,应提高中国家庭对于自身教养方式的关注和反思,为学生提供愉快、开放的家庭氛围;以良好、合适的家庭教养方式促成大学生形成恰当的心理控制源,信任自身的能力,形成积极的自我态度,正确认识和接纳自我,以良好的高自我价值感氛围影响整个大学生群体。

再者,倡导各大高校丰富心理健康相关教育的课程,高校应迅速重视起大学生自我价值感的保持,近年来,高校各种竞赛层出不穷,似乎获奖以及考试高分仍是评价学生好坏最重要的标准,这使得学生面临很大的竞争压力,对于自己在未来和现在的生活没有信心,感觉自己的价值越来越少。提高大学生自我价值感的良策是营造轻松、积极的氛围,从家庭做起,以学校为背景,倡导良性竞争,减少划分名次的比赛;最后,可以从心理控制源的角度引导大学生进行合理的内归因,面对成功感到自豪,失败也不气馁,从而改善当下大学生的自我价值感状况。

最后,从个体角度,大学生要积极地寻找自己生命的理想与价值,敢于竞争而不怕失败,增强受挫能力,拥有坚韧不拔的毅力,对结果进行恰当的归因,避免一味地逃避。大学生要改善归因方式,做到既能够欣赏自己的优点,又能够接纳自己的不足。大学生也要意识到家庭对于自身归因方式形成的作用,但又不拘泥于家庭,在未来的生活中作为一个独立的个体去应对生活中的挑战。

参考文献

[1]Darling N,Steinberg L.Parenting style as context:An integrative model[J].Psychlogical Bulletin,1993,113(3):487-496.

[2]赵冬梅,山口裕幸.大专生父母教养方式的研究[J].中国健康心理学杂志,2006(1):69-71.

[3]阎燕燕,孟宪璋.童年创伤和虐待与成年精神障碍[J].中国临床心理学杂志,2005(2):208-209.

[4]苑光宗.大学生人格特质与父母教养方式的关系[J].山东大学学报(医学版),2011(7):151-154.

[5]喻爱军.家庭环境、父母教养方式与中学生网络成瘾的关系[J].中国临床心理学杂志,2015,23(6):105-1060.

[6]何丹,范翠英.父母教养方式与青少年网络欺负:隐性自恋的中介作用[J].中国临床心理学杂志,2016,24(1):41-44.

[7]阎燕燕.家庭教养方式、心理控制源对大学新生应对方式的影响[J].中国健康心理学杂志,2017(2).

[8]黄希庭,凤四海,王卫红.青少年学生自我价值感全国常模的制定[J].心理科学,2003,26(2):194-198.

[9]黄希庭,杨雄.青年学生自我价值感量表的编制[J].心理科学,1998,21(4):289-292.

[10]龚艺华.重庆市578名大学生自我价值感水平分析[J].中国学校卫生,2006(3).

[11]汪宏,窦刚,黄希庭.大学生自我价值感与主观幸福感的关系研究[J].心理科学,2006,29(3):597-600.

[12]Glover.教育心理学的史基[M].北京:人民邮电出版社,1987:41.

[13]曹姬娜.大学生心理控制源与自我反省的关系研究[D].重庆:重庆大学,2010.

[14]王亚男.大学生主观幸福感与心理控制源的相关研究[D].长春:吉林大学,2004.

[15]柳之啸,吴任钢.自尊对生命意义感的预测机制——心理控制源和积极情绪的中介作用[J].北京大学学报(自然科学版),2018,54(6):206-212.

[16]杨智辉,王建平.初中生心理控制源与父母教养方式的相关研究[J].中国临床心理学杂志,2008(4):401-402.

[17]阎燕燕,胡会丽,庄雪艳.大学生心理控制源与家庭教养方式的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2012(10).

[18]吴洪艳.大学生自我价值感影响因素分析[J].内江师范学院学报,2008(2):87-89.

[19]卢欣,廖维.大学生自我价值感与父母教养方式的相关研究[J].科教文汇,2010(6):21-22.

[20]龚艺华,黄希庭.大学生心理控制源与自我价值感的相关研究[J].西南大學学报(社会科学版),2005,31(1):32-34.

[21]廖婷婷,程科,丁薇.大学新生心理控制源与自我价值感的相关研究[J].中国学校卫生,2007(7):35-36.

[22]芦朝霞.中学生父母教养方式、自我价值感与学业成绩的关系研究[D].太原:山西大学,2005.

[23]吴志斌,申冬梅.大学生自我价值感在父母教养方式与积极品质间的中介作用[J].中国学校卫生,2017(1).

The Influence of Parenting Style Self-worth: Locus of Control as a Mediating Effect

Xie Jimei

School of education, Soochow University, Suzhou

Abstract: This study investigates the relationship between three variables: parenting style, locus of control, and self-worth among college students, revealing their underlying psychological mechanisms. The study surveyed 170 undergraduate students using a questionnaire survey method to explore the relationship between parenting styles, locus of control, and self-worth. It was found that the surveyed college students have a warm and harmonious family atmosphere, high internal control, and a high sense of self-worth. The three variables of parenting style, locus of control, and self-worth are correlated pairwise. The parenting style affects the self-worth of college students, and the locus of control plays a partial mediating role in the influence of parenting style on self-worth. The results indicate that college students under positive parenting exhibit more internal control and higher self-worth. The parenting style can directly affect ones sense of self-worth, or indirectly affect ones sense of self-worth by influencing the locus of control.

Key words: Parenting style; Locus of control; Self-worth; Mesomeric effect