我国高通量卫星通信应用发展思考

文 | 席超 尹贵增 卢博轩 杨博 殷杰 金世超

1.航天恒星科技有限公司 2.西北工业大学

在互联网技术不断进步和通信业务规模不断扩大的背景下,媒体化、泛在化、宽带化是信息网络发展的基本趋势。由于存在吞吐量较低、链路宽带单位成本高等问题,传统的通信卫星已经无法满足现在的卫星宽带通信要求。为了适应发展需要,高通量卫星(HTS)应运而生。本文研究了国外高通量卫星的发展现状,分析了对我国高通量卫星发展的启示,提出了我国高通量卫星一体化应用架构的设想和相关的十个关键技术,给出了我国高通量卫星应用创新的发展方向,以及我国高通量卫星应用的发展思考。

一、国外高通量卫星发展现状与启示

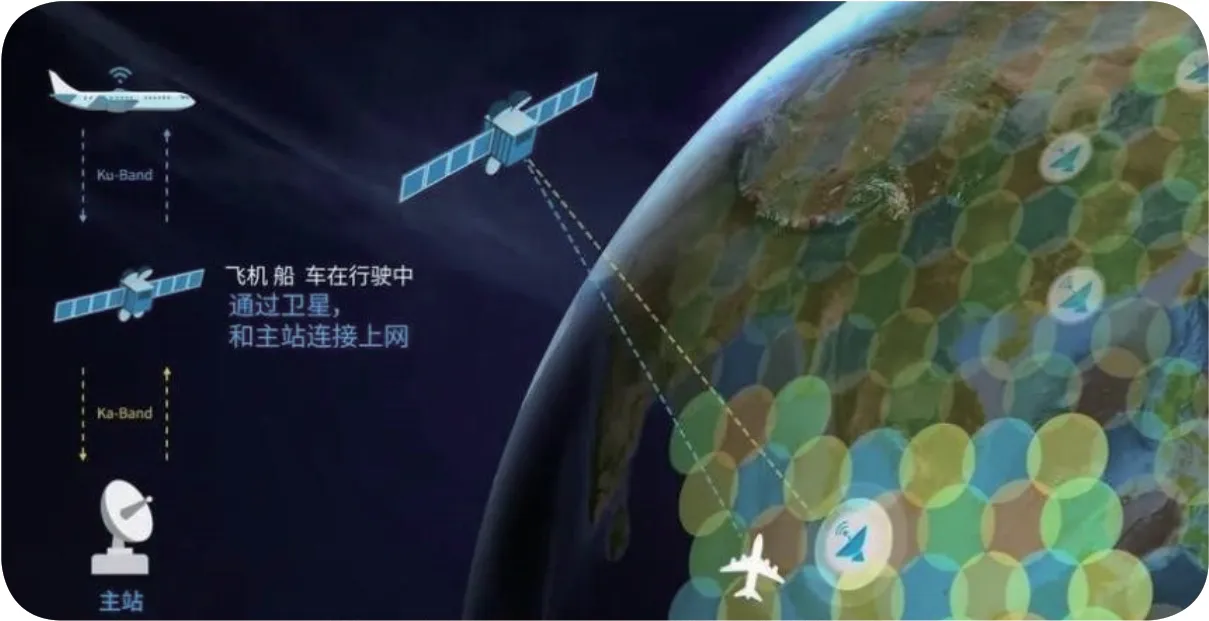

根据2008年美国北方天空研究所(NSR)提出的概念,高通量通信卫星,又叫超高吞吐量通信卫星,是对下一代宽带通信卫星的俗称。典型高通量卫星通信系统由高通量卫星、各类用户终端以及关口站三部分组成,与传统通信卫星相比,高通量卫星采用频率复用和多点波束技术,在同样频率资源的条件下,整颗卫星的通信容量是传统支持固定通信卫星的数倍[1],如图1所示。通常,一颗高通量卫星的通信容量可达几十到几百吉比特每秒,使通信单位带宽的成本得到了控制,有效解决了卫星通信容量不足的瓶颈问题,满足了高速率的宽带互联网接入业务需求。

1.国外典型高通量卫星发展现状

自2005年世界上第一颗高通量通信卫星“互联网协议星”(iPSTAR)发射成功,各国都开始投入研制高通量卫星。目前,全球范围高、中、低轨道高通量卫星同步发展。

(1)典型高轨高通量卫星

卫讯-3(Viasat-3)卫星是迄今为止容量最大的商业高通量卫星,单颗卫星通信容量约为1Tbit/s,拥有1000个Ka频段点波束,载荷应用了数字波束成型复用技术;卫讯-3具有容量资源动态分配,可针对不同区域的用户需求灵活调整容量额度,提高服务质量和效率,具备航空和海事通信服务能力,首颗卫星将覆盖美洲地区,第二颗卫星覆盖欧洲、中东和非洲,最后一颗卫星覆盖亚太地区[2]。

休斯网络系统公司(Hughes Network Systems)的木星-3(Jupiter-3)是迄今为止最重的商业高通量卫星,单颗卫星通信容量可达500Gbit/s,采用软件定义载荷,具有300个点波束,主要工作频段为Ka、Q和V频段,它可以在多个频段实现数据传输和通信,为用户提供更加稳定、高效的服务体验。这颗强大的通信卫星将支持飞机上的Wi-Fi、海上通信、企业网络、移动网络运营商的远程传输,以及北美和南美地区的卫星互联网连接,为这些地区带来高速、可靠的互联网连接,推动信息化进程[3]。

欧洲卫星通信公司(Eutelsat)的KONNECT VHTS超高通量卫星,通信容量约为500Gbit/s,拥有230个Ka频段点波束,配备第5代数字处理器,可实现灵活的容量分配和最优的频谱使用,主要为欧洲、北非和中东提供高速宽带和移动连接,在覆盖区域内(无论是地面、空中还是海上),用户可随时随地获得高通量卫星服务,其性能和服务可与光纤网络相媲美[4]。

当前高轨高通量卫星主要特点为大容量、高灵活,采用大容量载荷、高灵活捷变点波束设计,通过建设云化处理系统,提供基于需求的网络弹性和动态扩展所需的敏捷性。其地面信关站可适配载荷进行资源灵活调度,终端侧基于灵活捷变模式设计,实现高效接入。

(2)典型中轨高通量卫星

欧洲卫星公司(SES)的“另外三十亿人”(O3b)星座系统是目前全球唯一一个成功投入商业运营的中地球轨道卫星通信系统。O3b第一代星座系统将地面分为7个区域,每个区域有10个用户点波束,由12颗星构成的卫星星座,总用户波束数为70个(可移动波束)。O3b二代星座系统mPower总容量达到10Tbit/s,通过3万个点波束提供互联网服务,具有根据用户需求调整的能力,可避免波束覆盖无需求的地区。同时兼用倾斜和赤道轨道,把O3b星座覆盖范围从目前的南北纬50°之间扩展到地球两极,成为一个全球性系统[5]。

中轨高通量卫星兼顾低时延(相比高轨卫星)和广覆盖(相比低轨卫星)特点,可提供热点服务。此类卫星在技术上采用可移动点波束设计,实现透明转发,面向地面网接入受限的各类运营商或集团客户提供高速、宽带、低成本、低时延的互联网和移动通信服务。

(3)典型低轨高通量卫星

星链(Starlink)是由美国太空探索技术公司(SpaceX)于2014年提出的低轨互联网星座计划,是一种多轨道多层星座部署。到2023年12月为止,Starlink已发射超过5500颗低轨卫星,总共计划部署近1.2万颗卫星,可能会进一步扩展至4.2万颗,Starlink的用户数量超过了150万。星链卫星采用可变波束、跳波束、多波束、小波束融合设计,分期、分批次、分版本发射,工作频段为Ku、Ka、V频段,波束非全球覆盖,可根据用户进行热点服务,卫星的能力会不断进行升级更新。星链具备星地资源一体化管控与调度,可面向用户热点区域进行动态资源和容量规划。星链具有军民两用的特性,在商业方面可应用于车联网、远程医疗、VR游戏/视频、工业互联网、联网无人机等低延迟网络,同时也可为偏远地区等提供应急保障及通信;在军用方面,具有较强的抗干扰、抗毁及安全防护能力,在俄乌冲突中对战场作战和局势发展起到重要影响[6]。

一网(OneWeb)卫星计划建立于2012年,计划通过发射超过600颗小卫星到低轨道创建覆盖全球的高速电信网络,主要应用在应急网络连接、全球通信保障、高空高速低延迟宽带网络、偏远地区家庭、学校固定网络,同时也解决了乡间无线网络运营,所设想的网络将允许用户即使在基于地面的基础设施被损坏时也可进行通信。截至2023年5月20日,一网完成第一代星座计划618颗卫星部署,正式运营。随着全球低轨互联网技术发展,OneWeb开始分期建设规模更大的星座系统,早期的卫星采用透明转发、固定波束设计,卫星波束全球覆盖,现在正在向跳波束或可移动波束方向发展[7]。

低轨高通量卫星的优势在于低时延、高带宽、全球覆盖,可提供低时延宽带互联接入服务。低轨高通量采用大规模星座部署,相控阵极窄波束设计,快速捷变精准指向;全球服务一张网独立运营,星地资源一体化管控与调度,面向用户热点区域进行动态资源和容量规划;具备军民两用特性,具有较强的抗干扰、抗毁及安全防护能力。

2.国外典型高通量卫星应用系统发展启示

基于对国外典型高通量卫星发展现状研究,国外高通量卫星应用系统在载荷和地面处理能力上不断优化增强,在高中低多轨道层部署建设,目的是构建承载能力更强、资源调度更灵活、服务保障全时空、应用群体泛在和可随遇接入的卫星通信应用系统。其发展带给我们的启示如下。

多轨道一体化应用。建设高、中、低轨高通量卫星系统,实现跨卫星跨轨道无缝切换能力,增强立体多层服务保障能力。

云化处理系统。建设云化处理系统,提供基于需求的网络弹性和动态扩展所需的敏捷性,以及出色的计算密度。

资源灵活协调。增强星地处理和星地无线资源灵活协调能力。

泛在随遇接入。应用系统应适配更多场景(陆、海、空、天),提供面向机器的物联网和面向人的互联网接入服务,承载更多用户,终端捷变灵活。

二、我国高通量卫星应用系统架构优化设想与关键技术

面向高通量卫星应用发展趋势和需求,我国高通量卫星应用系统架构可从虚拟化、一体化、灵活化三个方面进行优化设计,具备多星多站一体化管控能力,具备资源虚拟化和灵活调度协调能力,面向用户一张网服务,支持随遇接入,如图2所示。

图2 高通量卫星应用系统架构

要实现上述一体化优化的高通量卫星应用系统架构,需要突破以下十个方面的关键技术。

(1)云化软件定义信关站架构

利用软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)技术,基于灵活可扩展的硬件平台进行云化软件定义信关站架构设计。通过设计实现多频段、多波束、多信关站、不同轨道卫星间的资源灵活调配,支持海量用户接入控制以及跨信关站和数据中心的动态流量负载平衡。在控制层面实现资源融合,统一的管理和控制层可以对各类接入网络进行全局资源配置、统筹数据分发和传输;基于更丰富的软件控制功能,为系统提供更多的灵活性,实现多轨道卫星资源可重构能力。

(2)虚拟运营及网络切片技术

采用网络切片技术,基于业务类型与应用场景,通过对无线资源(例如波束、频率、功率等)、无线接入网平台资源和传输资源的灵活共享与切片,构建适应不同应用场景需求的虚拟无线接入网络,实现资源调配与业务隔离,满足差异化运营需求及不同等级服务质量(QoS)保障,提升业务部署的灵活性,提高无线网络资源利用率,降低网络建设和运维成本;采用虚拟运营技术,扫清各类运营商和服务提供商无法便捷获取卫星资源障碍,实现将生态化、创新化应用在高通量卫星网络上。

(3)基于智能预测的灵活资源规划技术

星地资源调度协调内容包括多轨道卫星资源、卫星波束资源、虚拟化硬件处理资源等。采用基于智能预测的灵活资源规划技术进行星地资源调度协调,能够根据用户分布、需求和行为模型进行智能预测,实现以用户为中心的星地资源预分配、智能管理以及灵活动态调整,支持跨点波束的数据自适应分流和动态负载均衡。

(4)面向多业务的资源弹性智能管控架构

考虑6G的密集连接、超低延时、大带宽业务、泛在连接等多类型业务需求,通过对多用户、多业务行为模式分析与刻画,在网络资源虚拟化基础上,进行多策略虚网映射,克服多系统资源固化、多粒度资源调度慢,网络服务升级智能化不足等难题,提升高通量通信系统资源利用效率和重要客户服务质量优化,推动6G网络从泛在连接向提供高效智能服务转化。

(5)多网系融合的智能切片优化

面向高服务质量要求的特定行业用户,通过应用需求分析、业务认知与预测、多网系融合管控,克服切片模式单一、调整困难、选择灵活性差等难题,实现未来卫星网络中各类资源的灵活组合、高效共享,为不同类型用户提供差异化服务,推动未来高通量卫星通信网络从跨域互联向多系统融合互联转化。

(6)多维智能灵活网络态势感知

针对大量用户复杂网络应用场景,通过底层资源感知,获取系统内资源及系统外干扰信息,通过带内遥测技术高效获取高通量卫星网络节点状态,汇聚网络整体资源态势,解决复杂业务场景下多维资源调度不均衡、网络节点拥塞难题,为业务和流量识别、预测提供基础信息,为网络灵活资源调度提供决策依据,推动未来高通量卫星通信网络从单一信息感知向多维分布式感知转化。

(7)面向高可靠业务的多星多系统切换技术

面向高可靠业务长时间连续服务要求,通过对带内同频干扰进行智能感知、分析和评估,结合多星多频点资源图谱态势汇聚,克服同频干信聚类分离、双向业务无缝切换、频点动态选择等难题,实现零丢包快速业务无感切换,推动未来高通量卫星通信网络向多星多系统智能自主灵活切换方向发展。

(8)天地融合组网确定性路由技术

面向未来高低轨协同,天地融合的多制式复杂网络,通过对多约束条件下的多QoS目标分析、静态动态流量聚类分解与调度,克服传统网络可靠性差、服务质量保障困难等难题,实现未来天地融合网络中可靠路径的快速灵活计算与选择,推动未来高通量卫星通信网络从各网系独立分割向多系统协同融合转化。

(9)泛在弹性高通量卫星通信系统效能评估

面向多网系融合应用场景,通过基于容器的多节点多网系仿真架构,采用真实网络协议和流量仿真测试,克服传统网络仿真模型固化,逼真度受限,业务展示困难等难题,实现多类网系融合、多种管控架构、多维感知机制、多重路由策略的协同效能评估,推动未来高通量卫星通信网络、低轨网络和地面网络的深度融合建设规划。

(10)多波束平板天线技术

在用户终端采用多波束平板天线技术,通过天线射频一体化、扁平化、平板式设计,结合高密度多层垂直互联等工艺,以及超材料技术,在满足高中低多轨道、多目标、高动态、高精度跟踪和稳定通信的同时,发挥用户终端体积小、重量轻、功耗低、成本低等优势。

三、我国高通量卫星应用发展方向

鉴于高通量卫星大容量、高速率的显著优势,在宽带接入、空载船载移动通信、应急救援、能源交通、偏远地区以及复杂地貌地带通信等行业有巨大应用前景,是未来卫星通信事业发展的重要领域。通过调研研究,对我国高通量卫星应用提出了以下几个新的方向。

1.基于高通量卫星的LoT应用

近年来,国家陆续出台了多项政策,鼓励物联网(LoT)行业发展与创新,中国物联网技术产业发展得到了政府的大力扶持。根据《2022—2027年中国物联网市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示,2021年全国物联网市场规模约为2.63万亿元,同比增长22.9%,2022年市场规模约为3.05万亿元。未来,物联网市场上涨空间可观,预计2023年市场规模将达3.5万亿元。

低轨高通量卫星的优势在于低时延、全球覆盖,可提供低时延宽带互联接入服务,更适合低功耗通信。因此,低轨高通量卫星已经成为与低功耗物联网设备通信的理想选择,为既需要高带宽又需要低成本带宽连接应用的客户提供了一个可靠方案。我国应充分把握发展趋势,积极建设高通量卫星与物联网融合系统,掌握国际话语权和主导优势。

2.基于高通量卫星的IFC应用

机上连接(IFC)应用分为前舱数据传输和后舱互联网接入两个场景[8]。前舱数据传输应用场景,包括日常管理功能用于飞机安全监督管理、回传飞行参数保障飞行、建立数据库开展大规模数据挖掘潜在危险因素等功能。后舱互联网接入主要为用户提供娱乐服务、实时通信、电子商务、医学营救等项目。

传统卫星由于带宽窄、通信速率低、流量资费高的问题,无法实现规模化机上宽带接入。高通量卫星的出现可为机上宽带业务提供充足的数据带宽接入和电信级安全防护,为机上乘客用户提供稳定可靠高速的数据服务。据数据统计,我国有4000多架民航飞机,平均每天有约1.5万个航班,高通量卫星通信实现IFC有巨大应用前景。未来机上实现宽带接入,将为民航业带来革命性发展。

3.基于高通量卫星的SD-WAN应用

软件定义广域网络(SD-WAN)可为企业构建高速安全、稳定可靠的广域网,同时大幅降低部署和运维成本,并可基于业务视角来快速构建企业网络。根据国际数据公司(IDC)发布的《中国SDWAN市场(2022上半年)跟踪》报告显示,2022上半年中国SD-WAN市场规模为1.2亿美元,同比增长45.8%。其中,基础设施类达到8000万美元,同比增长34.0%;服务类达到4000万美元,同比增长77.7%。可见,中国SD-WAN市场也呈现出巨大的潜力和机遇。低轨高通量卫星的出现和发展,可为SD-WAN应用提供新的发展契机,以高通量卫星为载体(卫星网络),可使其具备全球覆盖、低时延、大带宽、不受地理灾害影响等优势。

四、我国高通量卫星应用发展思考

面向未来我国高通量卫星应用发展需求,对开放接口、小型化低成本和6G下的泛在接入方面思考如下。

一是合理开放卫星系统接口。开放卫星通信系统服务接口,推广虚拟电信运营商(VNO),向潜在的各领域服务提供商释放卫星平台资源,促进对基于卫星平台网络服务的探索、创新与深加工,激发创新应用模式和服务模式。

二是实现小型化低成本。采用新材料、新工艺、新技术实现用户终端的小型化、低成本,促进卫星应用从行业向各领域、泛在群体以及个人应用方向扩展。

三是支撑实现6G泛在接入。探索“手机直连卫星”的可行性、技术支撑需求以及天地融合下的卫星能力配置需求,克服空间距离制约和高频高动态跨星切换等难题,实现终端进一步小型化。推动6G网络从泛在覆盖到6G用户终端泛在接入能力落地转化。

五、结语

在宽带通信技术的推动下,卫星通信发展进入了高通量卫星的新阶段。面向未来应用需求和发展趋势,提出了关于我国高通量卫星应用系统的优化架构设想、关键技术及创新应用方向,并对我国高通量卫星应用发展进行了相关思考。相信在技术的不断完善下,关于高通量卫星的创新应用终将为国家发展注入新的活力。