成人安宁疗护共同照护管理的证据总结

谌永毅 郭俊晨 曾令好 沈波涌 肖亚洲 胡永红 杨索

安宁疗护指为疾病终末期患者在临终前通过控制痛苦和不适症状,提供身体、心理、精神等方面的照护和人文关怀等服务,以提高患者生命质量,帮助其舒适、安详、有尊严地离世[1]。2021 年,世界卫生组织报道显示,全球安宁疗护每年需求人数预计超过5 680 万人,而仅有14%的患者可获得安宁疗护[2]。我国为进一步发展安宁疗护并扩大其供给范围,于2023 年4 月在《关于开展第三批安宁疗护试点工作的通知》中明确提出建设服务体系等多项工作任务[3]。安宁疗护共同照护服务模式作为安宁疗护现有服务形式之一,是指由院内安宁疗护团队与原照护团队协作,通过设立安宁疗护共同照护小组,以会诊、转介等形式共同为生命终末期患者提供安宁疗护服务[4]。此类模式可打破照护场所等因素限制,实现安宁疗护病床“弹性流动”,让患者享受服务“去围墙化”,从而推动安宁疗护理念全院化[5]。目前,欧美国家和我国台湾等地区逐步开展安宁疗护共同照护服务[6-7],虽对安宁疗护共同照护服务或管理相关内容有所描述,但证据较零散,缺乏详细且具体的阐述,在一定程度上阻碍了相关证据在我国临床实践中的应用。因此,本研究针对成人安宁疗护共同照护管理这一主题进行证据总结,旨在为我国医护人员开展生命终末期患者安宁疗护共同照护提供循证支持。

1 资料与方法

1.1 问题的确立

采用复旦大学循证护理中心提出的PIPOST 模式明确研究问题[8]。目标人群(Population):处于生命终末期,接受安宁疗护的成年患者;干预措施(Intervention):采用共同照护管理模式实施安宁疗护;使用证据的人群(Professional):安宁疗护临床医护人员;结局(Outcome):患者的生活质量、功能改善情况、患者与家属满意度等;证据应用场所(Setting):安宁疗护住院病房、安宁疗护中心等;证据类型(Type of evidence):以中英文公开发表的临床决策、指南、专家共识、证据总结、系统评价、随机对照试验、类实验研究等。

1.2 检索策略

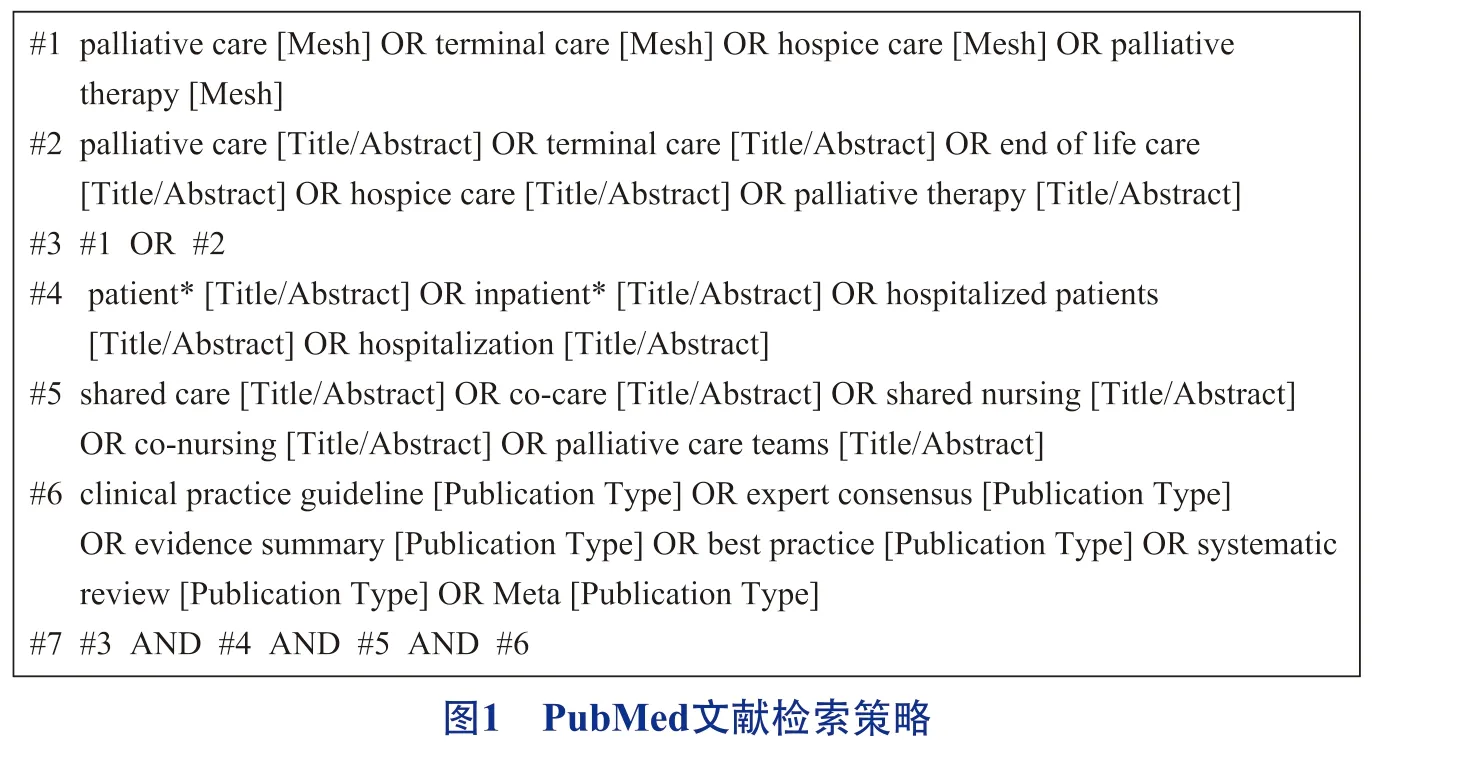

根据“6S”证据金字塔模型从上而下依次检索BMJ Best Practice、UpToDate、国际指南协作网、新西兰指南工作网、加拿大安大略护士学会网站(Registered Nurses’ Association of Ontario,RNAO)、美国国家综合癌症网(National Comprehensive Cancer Network,NCCN)、医脉通指南网、不列颠哥伦比亚省临床实践指南中心网站、临床系统改进协会网站、英国国家卫生与保健优化研究所(National Institute for Clinical Excellence,NICE)网站、苏格兰校际指南网、澳大利亚乔安娜布里格斯研究所循证卫生保健中心数据库、欧洲肿瘤内科学会(European Society for Medical Oncology,ESMO)网站、美国临床肿瘤学会网站、美国国家临终关怀和姑息治疗联盟(National Coalition For Hospice And Palliative Care,NCHPC)网站、台湾安宁缓和医学学会(Taiwan Academy of Hospice Palliative Medicine,TAHPM)网站、Cochrane Library、Embase、PubMe d、CINAHL、Web of Science、中国生物医学文献数据库、中国知网、万方数据库、维普数据库和台湾学术文献数据库,检索时限为建库至2023 年11 月。中文检索以中国知网为例,检索式为SU=(‘安宁共同照护’+‘安宁共同照顾’+‘安宁共照模式’) OR(SU=(‘安宁疗护’+‘临终关怀’+‘姑息治疗’+‘姑息照护’+‘舒缓医疗’+‘生命末期’+‘终末期’)AND SU=(‘共同照护’+‘共同照顾’+‘照护管理’+‘照护实践’)AND SU=(‘指南’+‘共识’+‘推荐实践’+‘证据总结’+‘系统评价’+‘Meta’))。英文检索以PubMed 为例,检索策略见图1。

1.3 文献纳入与排除标准

纳入标准:①研究对象为生命末期成人住院患者;②干预方法为应用安宁疗护共同照护模式或措施;③文献类型为公开发表的中英文指南、专家共识、临床决策、证据总结、系统评价、随机对照试验、类实验研究。排除标准:①质量评价低;②文献内容不完整,无法获得全文;③重复发表、指南解读。

1.4 文献质量评价

临床决策及证据总结:均属于专题证据汇总类文献,采用证据总结的质量评价工具(Critical Appraisal for Summaries of Evidence,CASE)进行质量评价[9]。指南:采用临床指南研究与评价系统Ⅱ(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation Ⅱ,AGREE Ⅱ)进行质量评价[10]。专家共识:采用JBI 循证卫生保健中心专家共识评价标准(2016)进行质量评价[11]。类实验研究:采用JBI 循证卫生保健中心评价标准进行质量评价[8]。指南评价由4 名经过规范、系统循证护理培训的研究者独立评价;其他类型文献均由2 名研究者独立评价,当意见有分歧时,邀请第3 方参与讨论,所有研究者形成一致结论后决定是否纳入。

1.5 证据提取、汇总与评价

由2 名经过循证护理培训的研究者反复阅读纳入文献后,根据PIPOST 模式独立提取证据。经循证研究小组翻译及讨论后整合证据,当不同来源的证据有冲突时,本研究遵循循证证据优先、高质量证据优先、最新发表权威证据优先的纳入原则。采用2014 版JBI 证据预分级系统[12],根据研究设计类型将纳入证据划分为Level 1至5,其中1 级最高,5 级最低。

2 结果

2.1 纳入文献的一般特征

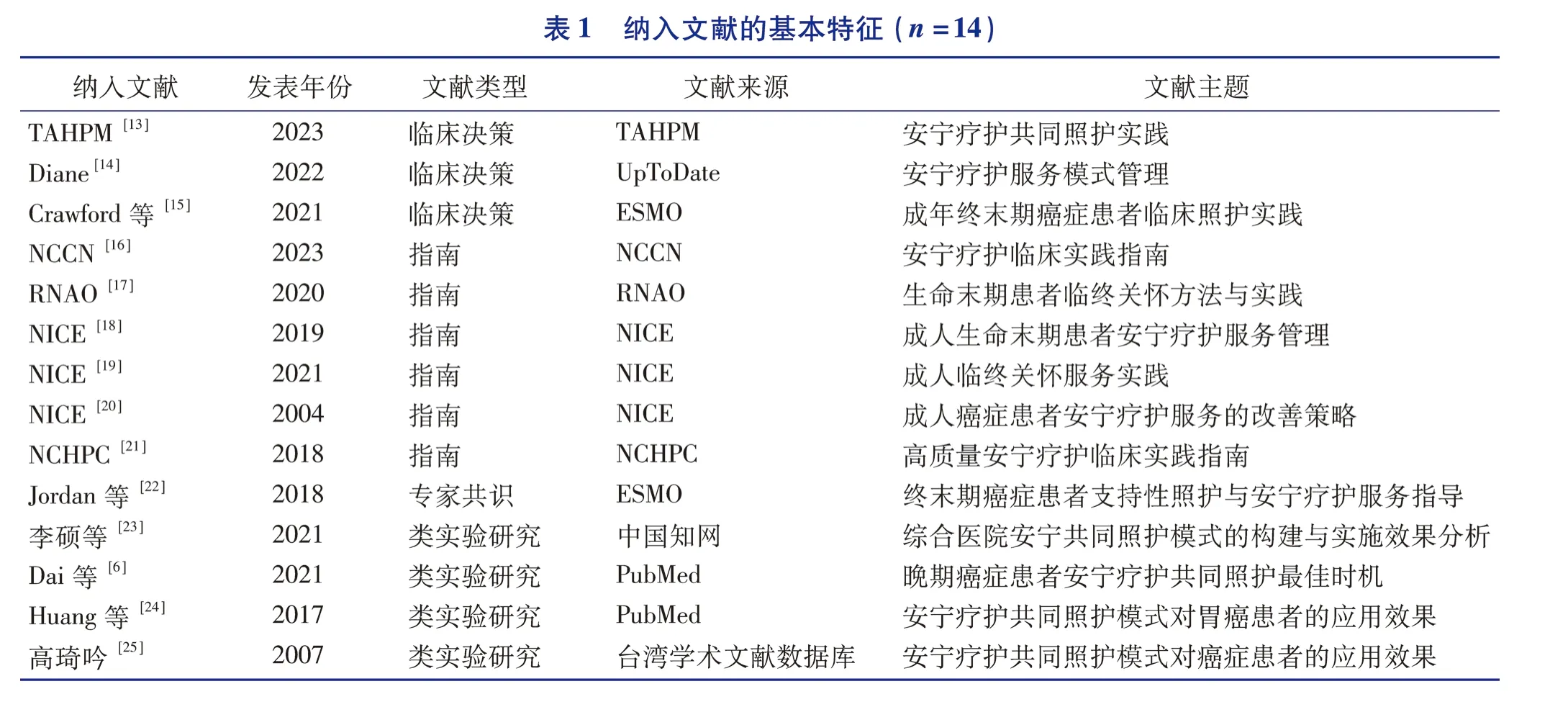

经初步检索共获得文献1 584篇,其中UpToDate 2 篇、澳大利亚乔安娜布里格斯研究所循证卫生保健中心数据库2 篇、Cochrane Library 113 篇、PubMed 95 篇、Embase 70 篇、CINAHL 11 篇、Web of Science 798 篇、中国生物医学文献数据库27 篇、中国知网67 篇、万方数据库58 篇、维普数据库246 篇、台湾学术文献数据库43 篇,以及各中英文网站52 篇。剔除重复文献后获得文献1 422 篇;阅读文题和摘要后排除文献1 347 篇,剩余75 篇;阅读全文后排除文献61 篇,其中无法获取全文2 篇、文献类型不符26 篇、研究对象不符3 篇、文献质量评价为C 级30 篇。最终纳入文献14 篇,纳入文献的基本特征见表1。

2.2 文献质量评价结果

2.2.1 临床决策的质量评价结果

共纳入3 篇临床决策[13-15],TAHPM[13]发布的临床决策除条目2 “作者身份是否清晰透明”评价为“否”,条目3“评审是否清晰透明”、条目5“证据分级是否清晰”评价为“不清楚”外,其他条目均为“是”;Diane[14]发布的临床决策除条目3“评审是否清晰透明”、条目4“检索是否透明和全面”评价为“不清楚”,条目5“证据分级是否清晰”评价为“否”外,其他条目均为“是”;Crawford 等[15]发布的临床决策除条目3“评审是否清晰透明”评价为 “不清楚”、条目4“检索是否透明和全面”评价为“否”外,其他条目均为“是”。3 篇临床决策整体质量中等,均予以纳入。

2.2.2 指南的质量评价结果

共纳入6 篇指南[16-21],其中2 篇[17,21]6 个领域的标准化百分比均≥60%,推荐级别为A 级;4 篇指南[16,18-20]中除2 篇[16,20]编撰的独立性领域和2 篇[18-19]应用性领域的标准化百分比≥30%外,其余领域的标准化百分比均≥60%,推荐级别为B 级。6 篇指南的整体质量较高,均予以纳入。

2.2.3 专家共识的质量评价结果

共纳入1 篇专家共识[22],除条目3“观点是否来源于该领域有影响力的专家”评价为“不清楚”外,其他条目均为“是”。专家共识质量较高,予以纳入。

2.2.4 类实验研究的质量评价结果

共纳入4 篇类实验研究[6,23-25],李硕等[23]的研究除条目2“各组之间的基线是否具有可比性”评价为 “不适用”、条目6“随访是否完整,如不完整,是否报告失访并采取措施处理”评价为“不清楚”外,其他条目均为“是”;Dai 等[6]的研究除条目2“各组之间的基线是否具有可比性”评价为“否”、条目6“随访是否完整,如不完整,是否报告失访并采取措施处理”评价为“不适用”外,其他条目均为“是”;Huang 等[24]的研究除条目6“随访是否完整,如不完整,是否报告失访并采取措施处理”评价为“不适用”外,其他条目均为“是”;高琦吟[25]的研究除“各组之间的基线是否具有可比性”评价为“否”外,其他条目均为“是”。4 篇类实验研究整体质量较高,均予以纳入。

2.3 证据汇总

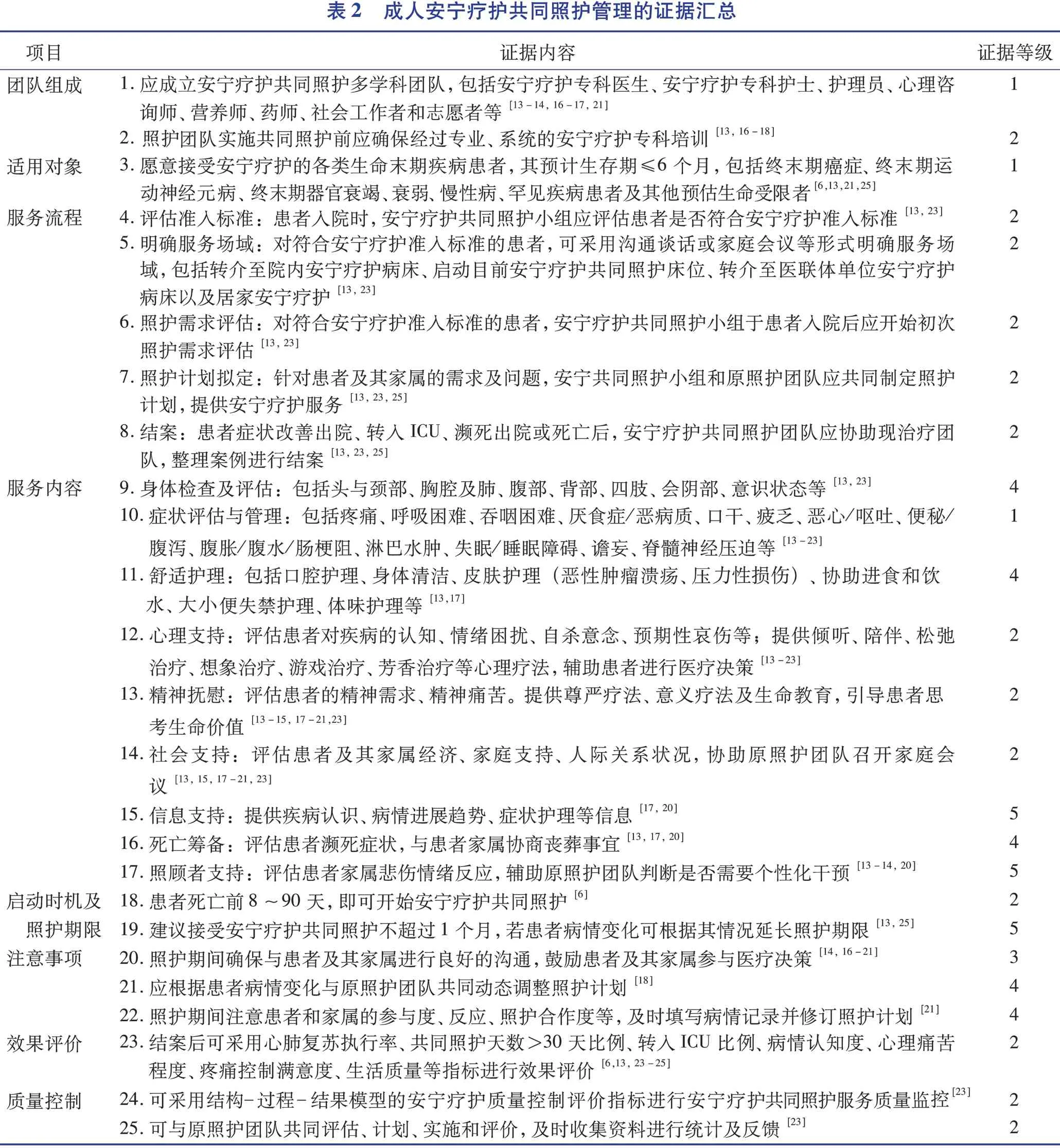

通过对证据提取、整合和汇总,从团队组成、适用对象、服务流程、服务内容、启动时机及照护期限、注意事项、效果评价、质量控制8 个方面,共汇总25 条证据,见表2。

3 讨论

3.1 组建共同照护多学科团队,正确界定适用对象是确保照护全面性与精准性的重要前提

第1 至3 条证据阐述了安宁疗护共同照护团队的组成及适用对象的界定。安宁疗护重点通过身体、心理、精神及社会需求的早期识别、评估和治疗来预防与减轻生命末期患者痛苦[1]。本证据总结指出,开展安宁疗护共同照护应组建多学科团队,以实现对生命末期患者身体、心理、精神及社会的全方位照护,改善其生活质量。此外,多项研究提出,实施共同照护前应确保照护团队经过专业、系统的安宁疗护专科培训[13,16-18],因此,建议相关医疗机构教育与管理者重点关注安宁疗护多学科专家组与人才智库的构建,综合运用多种教学手段和方法开展安宁疗护专科培训,以进一步提高专科医护人员照护能力与水平。对于共同照护的适用对象,有学者提出此种模式适用于“疾病诊断早期,有安宁疗护服务需求与意愿”的患者,与现有指南及专家共识的推荐意见有一定差异[26]。因此,在临床实践中,医护人员可基于本研究结果,根据实际情况界定适用对象,提高共同照护的精准性。

3.2 把握共同照护服务流程及服务内容是提升照护规范性与系统性的重要保障

第4 至17 条证据对安宁疗护共同照护服务流程与服务内容进行了分类与总结。安宁疗护共同照护模式以为患者与其家属提供适时、适地的照护服务为主要目标,需要原照护团队成员和安宁疗护共同照护团队成员的相互配合,构建完整且规范的服务流程是开展安宁疗护共同照护的必要前提[4]。证据提出,安宁疗护共同照护分为评估准入标准、明确服务场域、照护需求评估、照护计划拟定与结案5 个具体流程[13,23,25]。我国学者余杨等[27]基于此流程构建的肿瘤医院安宁疗护共同照护模式取得了较好的效果,其研究结果显示患者总体满意度较高。未来我国医护人员开展安宁疗护共同照护服务时可以此流程作为指导,并在临床实践中不断进行优化与完善,以进一步提升安宁疗护共同照护的品质。多项证据指出,开展安宁疗护共同照护时应实施全方位照护,包括身体检查及评估、症状评估与管理、舒适护理、心理支持、精神抚慰、社会支持、信息支持、死亡筹备及照顾者支持等。生命末期患者由于疾病的进展及多器官的功能衰竭,其症状复杂且程度较重[28]。研究显示,约50%的生命末期患者会经历不同程度的疼痛、呼吸困难等[29]。此外,Moghaddam 等[30]研究指出,18%~42%的生命末期患者心理与精神需求未得到满足,加之长期处于社会隔离状态,会进一步加重其不良情绪。因此,共同照护团队应重点评估入院患者的症状严重程度,并进行心理评估与筛查,及时进行症状应对与心理干预,建立社会支持体系以促使其重新适应生活。目前,我国安宁疗护处于试点推广发展阶段,尚未形成完整的安宁疗护共同照护服务体系,建议临床医护人员在转化本研究证据时,根据患者病情实际进展情况评估其照护需求,进一步确保照护的全面性;相关学者可基于本研究结果进一步进行循证研究并完善证据内容,促进共同照护方案的科学性及系统性。

3.3 明确共同照护启动时机与照护期限,筑牢医患沟通机制是保证照护及时性与有效性的重要环节

第18 和19 条证据对安宁疗护共同照护启动时机及照护期限进行了界定。现阶段对于共同照护的启动时机尚存在争议。有证据显示,患者在死亡前8~90 天接受安宁疗护共同照护可有效提高其生活质量,减少急诊就诊次数,降低医疗费用支出[6]。但有指南显示,患者可在死亡前8 周内接受照护[31]。因此,建议医护人员根据我国生命末期患者群体特点及其病情发展情况审慎地选择提供照护的时机。此外,有证据显示,接受安宁疗护共同照护的期限建议不超过1 个月,若患者病情变化可根据其情况延长照护期限[13,25],但其证据级别较低,建议医护人员在临床实践中根据患者需求和病情变化进行动态评估,以便与原照护团队共同及时调整照护计划。第20 至22 条证据汇总了安宁疗护共同照护注意事项。良好的沟通是提供高质量共同照护的重要条件,生命末期患者往往因各种环境因素、心理因素及家庭因素处于孤立状态[5]。研究指出,与患者建立良好的沟通机制有助于改善治疗效果,提高患者参与医疗决策过程的能力,减轻心理负担[14,16-21]。医护人员在实施共同照护时应秉承人文关怀理念,重视患者及其家属的信息反馈,提高沟通质量,并根据患者病情进展灵活修订照护计划,确保共同照护的有效性,进一步提升照护的协同效应。

3.4 重视共同照护效果评价,完善质量管理机制是推动安宁疗护高质量发展的关键举措

第23 至25 条证据对安宁疗护共同照护效果评价及质量控制方法进行了描述。2021 年,我国生命末期患者死亡质量在全球81 个国家或地区中仅排第53 位[32],如何为生命末期患者提供生命全周期、健康全过程的高质量生命末期照护成为我国安宁疗护服务亟待解决的问题。效果评价是推动安宁疗护服务质量不断优化的关键举措,本研究证据指出,患者结案后可采用心肺复苏执行率、共同照护天数>30 天比例、转入ICU 比例、病情认知度、心理痛苦程度、疼痛控制满意度、生活质量等指标进行评价。现阶段尚缺乏关于构建安宁疗护共同照护效果评价指标体系的深入研究,未来我国相关学者可根据本研究结果,构建一套完整的效果评价指标体系,为临床医护人员提供科学有效的评估工具。此外,证据建议可采用结构-过程-结果模型的安宁疗护质量控制评价指标,或与原照护团队建立质量持续改进循环,进行共同照护服务质量监控[23]。夯实安宁疗护共同照护质量,着力构建基于循证基础和临床需求的质量评价指标体系是推动我国安宁疗护事业高水平发展的必然要求。未来我国学者可根据现有安宁疗护质量管理相关指南,借助信息技术构建安宁疗护共同照护服务质量动态评价体系,打通安宁疗护共同照护质量评价时间与空间壁垒,助力医护人员全程高效管理,以实现全国范围内的安宁疗护共同照护质量管理标准化和同质化。

4 小结

本研究遵循循证方法汇总了成人安宁疗护共同照护管理的证据,包括团队组成、适用对象、服务流程、服务内容、启动时机及照护期限、注意事项、效果评价、质量控制8 个方面的25 条证据,为临床医护人员实施成人安宁疗护共同照护管理提供了循证指导。由于本研究仅纳入了中英文文献,临床医护人员在应用证据时应结合我国文化背景,进行本土化调适并关注证据的更新,为患者提供标准且规范的安宁疗护共同照护服务,不断优化安宁疗护共同照护服务体系,从而推动我国安宁疗护事业向新而行。