参苓白术散联合阿泰宁对脾虚湿困型肠息肉术后患者的临床疗效

张慧君,刘剑锋,陈国雁,尚精娟,周 颖

(上海中医药大学附属第七人民医院消化内科,上海 200137)

肠息肉是指从肠黏膜表面向肠腔突出的隆起状病变,在未确定病理性质前统称为息肉,其中结直肠息约占80%,其单发或多发,男性多于女性,发病率与年龄呈正相关。近年来随着肠镜检查的普及及人们生活方式的改变,我国肠息肉检出率逐年升高,本病切除术后肠道功能的恢复及肠息肉复发的预防成为目前相关研究重点[1]。

越来越多国内外研究表明,肠道微生态在结直肠息肉的发生发展中扮演了重要角色,酪酸梭菌活菌胶囊(阿泰宁) 作为肠道微生态制剂,对于维持肠道正常菌群的平衡具有较好的效果,并已得到临床证实[2]。课题组前期于2020 年4 月至2021 年12 月对上海中医药大学附属第七人民医院800 例肠息肉患者的中医证候进行分析,发现脾虚湿困是最常见分型,占比36%,即为发病关键。国内研究表明,参苓白术散具有调节肠道菌群平衡、改善肠道微环境的作用[3],但尚无将该方与阿泰宁合用治疗肠息肉术后功能恢复的报道,故本研究对其进行考察,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2020 年1 月至2021 年11 月收治于上海中医药大学附属第七人民医院消化内科的120 例肠息肉术后患者,随机分组法分为3 组。其中,A 组男性22 例,女性18 例; 年龄35~65 岁,平均年龄(50.21±4.03) 岁; 病程5 个月~12 年,平均病程(5.41±1.28) 年,B 组男性21例,女性19 例; 年龄35~65 岁,平均年龄(50.32±3.97)岁; 病程5 个月~12 年,平均病程(5.39±1.23) 年,而C组男性20 例,女性20 例; 年龄35 ~65 岁,平均年龄(50.44±3.99) 岁; 病程5 个月~12 年,平均病程(5.41±1.19) 年,3 组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。研究经医院伦理委员会批准(伦理批号2020-IRBQYYS-017)。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医(肠息肉) 参考文献[4] 报道,具有腹胀、便血(非痔疮)、大便习惯改变、间歇性腹痛、解黏液便症状中的任何1 种或兼有,即可确诊。

1.2.2 中医(脾虚湿困型) 参考文献[5] 报道,主证腹部疼痛、大便稀溏、完谷不化、脘腹胀满,次证神疲懒言、食欲不振、面色萎黄,舌胖,脉虚,满足主症3 项、次症2 项以上者,即可确诊。

1.3 纳入标准 ①符合“1.2” 项下诊断标准; ②年龄35~65 岁; ③已行肠息肉术; ④患者及家属了解本研究,签署知情同意书。

1.4 排除标准 ①病理性质怀疑或确定有癌变倾向; ②备孕期、妊娠期、哺乳期妇女; ③存在家族遗传性腺瘤性息肉病、黑斑-息肉综合征; ④存在肝肾功能损害; ⑤对本研究所用药物过敏; ⑥存在严重精神心理障碍或其他精神类疾病。

1.5 治疗手段

1.5.1 A 组 采用碱性低脂肪饮食、补充营养、抗感染、止血、修复黏膜等常规治疗,疗程为3 个月。

1.5.2 B 组 在A 组基础上术后第1 天采用阿泰宁(青岛东海药业有限公司,420 mg×48 粒,国药准字S20040084),每天2 次,每次3 粒,早晚各1 次,疗程为3 个月。

1.5.3 C 组 在B 组基础上加用参苓白术散,组方药材党参9 g、茯苓9 g、白术9 g、炙甘草3 g、炒扁豆12 g、山药12 g、薏苡仁12 g、莲肉9 g、陈皮6 g、砂仁3 g、桔梗3 g、乌梅10 g、大枣5 枚,均由医院提供并代煎,每天1 剂(300 mL),于早晚饭后30 min 温服,疗程为3 个月。

1.6 指标检测

1.6.1 中医证候评分 根据《中药新药临床研究指导原则》[6],包括腹部胀痛、大便稀溏、便血、食欲减退、精神匮乏等,无症状为0 分,轻度为2 分,中度为4 分,重度为6 分。

1.6.2 生活质量 采用健康调查简表SF-36 (SF-36) 量表[7],包括患者生理功能、身体疼痛、角色限制、总体健康、社会功能、活力、精神健康、情感职能,总分100 分,分值与患者状态呈正相关。

1.6.3 肠道菌群 患者晨起排便时取0.5 g,采用活菌计数法,加入5 mL 生理盐水混合,10 倍稀释至1.0×10-9,随后取1 mL 进行菌种培养,计算每1 g 粪便湿重菌落形成单位的数值。

1.6.4 肠镜指标 包括复发息肉数、息肉直径。

1.6.5 不良反应发生率 治疗期间,观察B、C 组头晕恶心、腹泻、食欲不振等不良反应发生情况,计算其发生率。

1.7 疗效评价 根据《中药新药临床研究指导原则》[6],包括(1) 治愈,中医证候评分改善程度≥90%,大便频次和形状正常,临床体征消失; (2) 显效,中医证候评分改善程度70%以上、90%以下,大便频次未明显减少,趋于成形; (3) 有效,中医证候评分改善程度35%以上、70%以下,大便频次及形状有所改善; 无效,中医证候评分改善程度小于35%,临床症状加重。总有效率= [(治愈例数+显效例数+有效例数) /总例数] ×100%。

1.8 统计学分析 通过SPSS 22.0 软件进行处理,计量资料以(±s) 表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验; 计数资料以百分率表示,组间比较采用卡方检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 中医证候评分 治疗后,3 组中医证候评分降低(P<0.05),以C 组更明显(P<0.05),见表1。

表1 3 组中医证候评分比较(分,±s,n=40)

表1 3 组中医证候评分比较(分,±s,n=40)

注: 与同组治疗前比较,*P<0.05; 与A、B 组治疗后比较,#P<0.05。

组别大便稀溏食欲减退腹部胀痛便血精神匮乏治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后A 组3.02±0.52 2.24±0.48* 3.07±0.86 2.18±0.43* 3.02±0.55 2.01±0.41* 2.52±0.54 1.53±0.41* 2.57±0.62 1.31±0.41*B 组3.05±0.48 2.05±0.37* 3.05±0.82 1.75±0.37* 3.04±0.52 1.76±0.37* 2.49±0.56 1.35±0.31* 2.56±0.61 1.18±0.35*C 组3.08±0.46 1.57±0.35*# 3.06±0.84 1.27±0.28*# 3.05±0.53 1.24±0.34*# 2.50±0.55 1.09±0.22*# 2.55±0.63 1.03±0.25*#

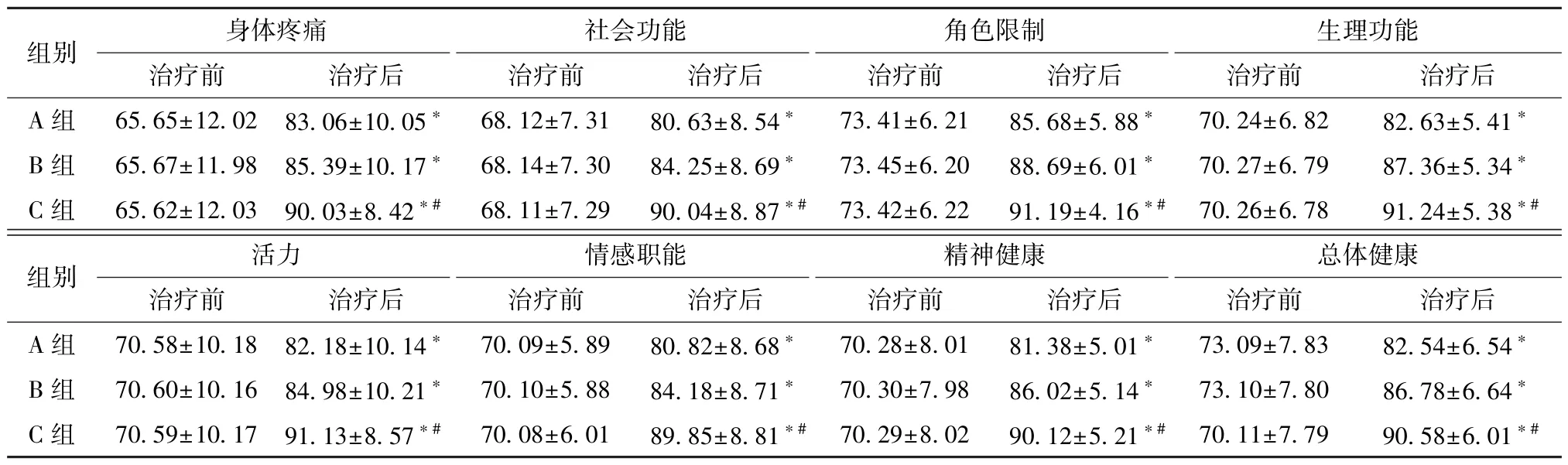

2.2 SF-36 评分 治疗后,3 组SF-36 评分升高 (P<0.05),以C 组更明显(P<0.05),见表2。

表2 3 组SF-36 评分比较(分,±s,n=40)

表2 3 组SF-36 评分比较(分,±s,n=40)

注: 与同组治疗前比较,*P<0.05; 与A、B 组治疗后比较,#P<0.05。

组别身体疼痛社会功能角色限制生理功能治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后A 组65.65±12.02 83.06±10.05* 68.12±7.3180.63±8.54*73.41±6.2185.68±5.88*70.24±6.8282.63±5.41*B 组65.67±11.98 85.39±10.17* 68.14±7.3084.25±8.69*73.45±6.2088.69±6.01*70.27±6.7987.36±5.34*C 组65.62±12.03 90.03±8.42*#68.11±7.2990.04±8.87*# 73.42±6.2291.19±4.16*# 70.26±6.7891.24±5.38*#组别活力情感职能精神健康总体健康治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后A 组70.58±10.18 82.18±10.14* 70.09±5.8980.82±8.68*70.28±8.0181.38±5.01*73.09±7.8382.54±6.54*B 组70.60±10.16 84.98±10.21* 70.10±5.8884.18±8.71*70.30±7.9886.02±5.14*73.10±7.8086.78±6.64*C 组70.59±10.17 91.13±8.57*#70.08±6.0189.85±8.81*# 70.29±8.0290.12±5.21*# 70.11±7.7990.58±6.01*#

2.3 肠道菌群 治疗后,3 组乳杆菌、双歧杆菌数增加(P<0.05),肠杆菌、肠球菌、酵母菌数减少(P<0.05),以C 组更明显(P<0.05),见表3。

表3 3 组肠道菌群比较(IgCFU/g,n=40)

2.4 肠镜指标 C 组复发息肉数少于其他2 组(P<0.05),息肉直径更小(P<0.05),见表4。

表4 3 组肠镜指标比较[例(%),n=40]

2.5 临床疗效 C 组总有效率高于其他2 组(P<0.05),见表5。

表5 3 组临床疗效比较[例(%),n=40]

2.6 不良反应发生率 3 组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表6。

表6 3 组不良反应发生率比较[例(%),n=40]

3 讨论

肠息肉是常见的消化系统疾病,好发于结直肠,近年来随着人们生活质量提高及饮食结构和习惯改变,本病发病率逐年升高[8],其病理类型多样,不及时诊治将有发生癌变的可能。目前,临床治疗常采用肠息肉内镜下切除,但术后复发率较高,对患者生理和心理造成严重影响[9]。

中医将肠息肉归属于“息肉痔” “肠覃” 范畴,认为“脾虚” 是本病病机,而湿热、寒湿、湿浊、痰浊及由此而引起的瘀浊、瘀血是病因[10],患者先天禀赋不足,脾胃虚弱,脏腑升降失机,日久则生痰湿,阻滞气血运行,痰瘀互结而形成息肉,同时饮食不节,损伤脾胃,运化失节,聚湿生痰,均会引起瘀血内生,痰瘀互结而形成息肉。参苓白术散出自《太平惠民和剂局方》,为治疗脾虚湿困的经典方剂,方中人参、白术、茯苓益气健脾渗湿,为君药;山药、莲子肉健脾益气、止泻,白扁豆、薏苡仁助白术、茯苓健脾渗湿,乌梅“入场固涩” 防脾虚肝旺,均为臣药;砂仁醒牌和胃,行气化滞,为佐药; 桔梗宣肺利气,通调水道,又能载药上行,培土生金; 而炒甘草健脾和中,调和诸药,共为佐使药,诸药补中气,渗湿浊,行气滞,使脾气健运,湿邪得去,则诸症自除。

现代药理研究表明,参苓白术散中炒神曲为酵母制品,能有效改善肠道微生态失衡[11-12]; 党参够调控小肠上皮细胞的增殖,修复肠道黏膜[13-14]; 茯苓能调节菌群数量[15];白术、薏苡仁能加强健脾止泻能力; 桔梗能增强抗炎、提高免疫功能作用。本研究发现,治疗后C 组乳杆菌、双歧杆菌数多于A、B 组,肠杆菌、肠球菌、酵母菌数更少,其中杆菌和双岐杆菌为有益菌,可发挥保护黏膜屏障的功能,从而进一步改善肠道代谢。

综上所述,参苓白术散联合阿泰宁可提高脾虚湿困型肠息肉术后患者临床疗效,改善肠道菌群微环境,提高生活质量,预防肠息肉复发,可为相关中西医结合治疗和预防提供思路。