基于多模型和权衡矩阵法的乡村生态-游憩景观安全格局重构

刘颂 柳迪子 杜守帅

1 研究背景

构建景观安全格局(landscape security pattern, LSP)是协调建设开发与生态保护的有效途径,在城市生态空间规划[1]、生态保护红线[2]和城镇开发边界的划定[3]中有着广泛应用。构建LSP的关键在于识别景观空间中的关键局部、位置与联系,保护重要景观过程(包括生态过程、社会文化过程、空间体验、城市扩张等)[4]。多年来,诸多学者将LSP理论应用在乡村景观研究与实践中。乡村LSP构建研究的初期主要以主观判别法识别关键景观元素[5],凭借规划师经验判定保护范围和等级,这种方法存在很大的不确定性,并且保护内容主要面向静态的景观要素,对要素之间的联系和过程关注不足。随后,乡村LSP的构建方法趋于将定性、定量相结合,依据地形、水系、植被覆盖等“多因子评价”识别LSP[6-7]。近些年,学界强调“格局-过程-功能”耦合[8-9],LSP构建强调过程保护与服务提升,借助各类模型的源地识别、廊道提取成为构建LSP的基本范式,并不断得到优化[10-15]。

然而,当前研究更多关注生态功能层面,虽然有学者以社会功能视角构建乡土文化LSP、遗产网络等[16-17],以社会-生态耦合视角开展空间优化研究[18-19],利用最小累积阻力(minimum cumulative resistance, MCR)模型模拟生态、文化景观“源-汇”过程,探索生态-游憩存续安全格局[20]。但是,仅通过集合、叠加功能空间的方式构建综合LSP,忽视了社会、生态功能之间的权衡关系,仍会导致功能空间布局的潜在冲突。因此,把握乡村景观社会、生态功能之间的权衡关系,识别权衡问题突出区域,在此基础上重构LSP,有利于乡村景观综合服务效能的发挥与可持续发展。

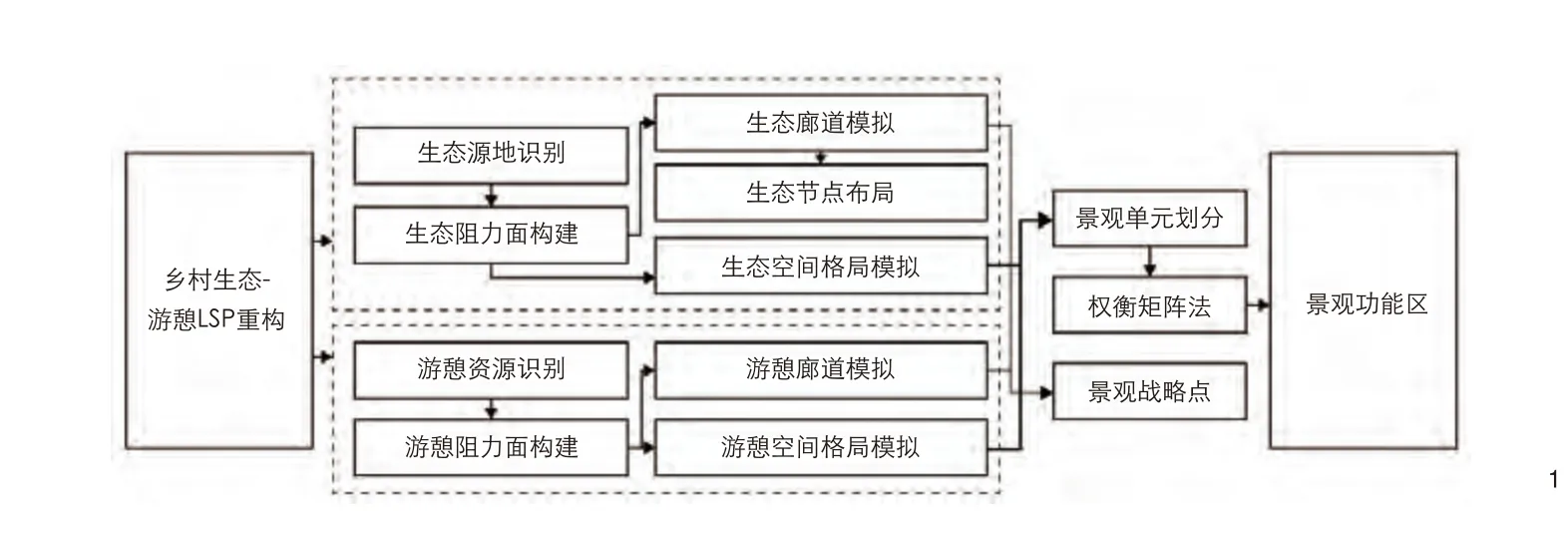

乡村旅游地的主要功能是游憩和生态功能,面临着人类旅游活动(包括开发建设和游憩行为等)干扰自然生态环境的突出矛盾,景观规划需要考虑游憩功能与生态功能之间的权衡。因此,有必要探索协调乡村游憩活动与自然生态保护的LSP重构路径(图1)。本研究选择江苏省无锡市典型的乡村旅游地马山半岛(以下简称马山)为例,1)综合运用InVEST、ArcSWAT、MCR多模型模拟生态、游憩空间格局以及生态、游憩廊道,划分景观单元;2)基于权衡矩阵法,权衡比较各单元内生态与游憩功能的重要性,实现景观功能分区、识别权衡问题突出的区域及战略点,进而重构乡村生态-游憩LSP;3)为各类景观功能区针对性地提出规划、建设及管控策略。本研究旨在为中国乡村旅游地景观规划提供思路,促进乡村旅游与生态保护和谐发展。

图1 乡村生态-游憩LSP重构路径Construction path of rural eco-recreational LSP

2 研究区概况与研究方法

2.1 研究区概况

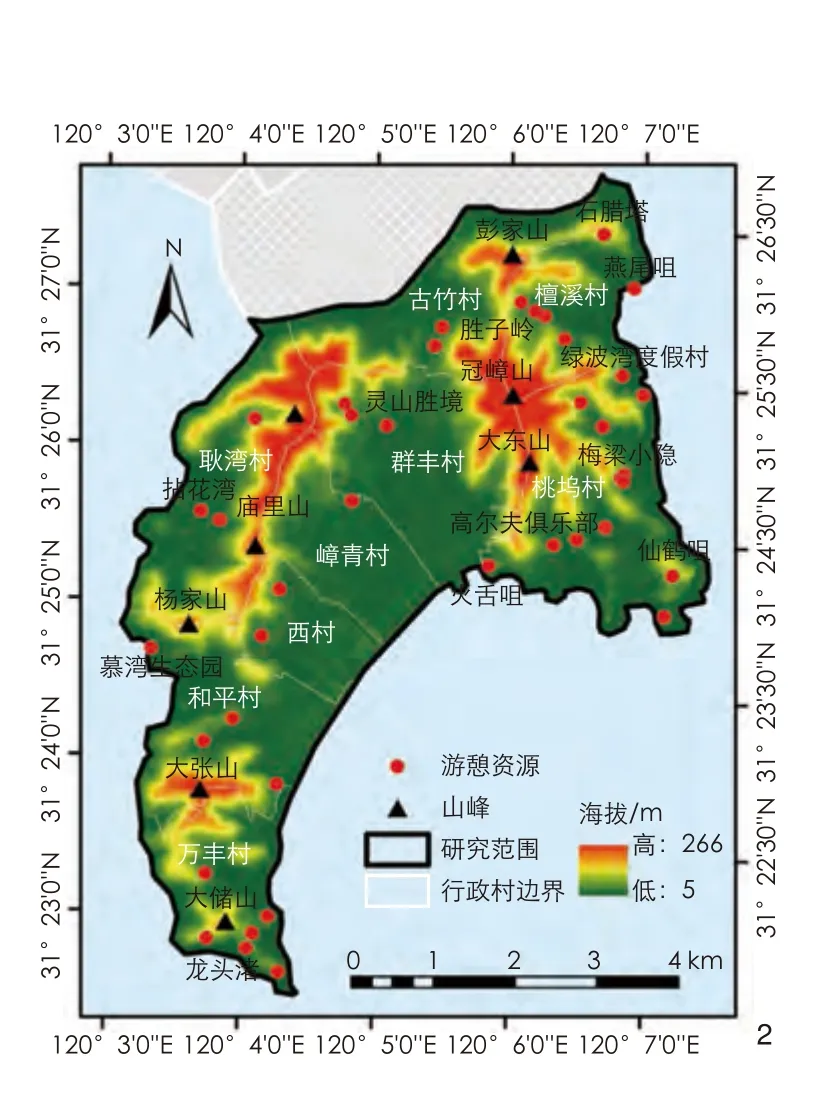

马山位于江苏省无锡市太湖国家旅游度假区,拥有得天独厚的自然、人文景观资源,是典型的乡村旅游地(120°03′~120°08′E,31°22′~31°28′N;图2)。马山三面被太湖环绕,陆地面积约3 300 hm2,森林覆盖率达70%,海拔5~266 m,属太湖流域丘陵地貌。马山日照充沛、气候温润,年均气温约17.4℃,年均日照时数约1 613.6 h,年均降水量约1 030.5 mm,属亚热带季风气候。马山现有6个行政村,19个居民点,常住人口约1.1万人[21]。1992年,马山获批建设国家级旅游度假区,逐步开发灵山胜境、拈花湾等著名景区,利用梅梁小隐、云居道院等游憩资源打造文旅景点,拥有民宿、酒店、疗养院等多元旅游配套服务设施。多年来,马山旅游收入呈上升趋势,年吸引的游客量曾超过300万人次[21]。然而,已有研究发现[22],马山旅游业发展过程伴随着景观格局巨变,生态空间缩减、破碎化,景观连通性降低,生态系统服务(ecosystem services, ESs)价值衰减严重,景观游憩服务与生态环境保护的权衡问题逐步凸显,因此迫切需要重构和优化乡村生态-游憩LSP。

图2 马山景观资源分布图Distribution of landscape resources in Mashan

2.2 研究方法

2.2.1 生态系统服务功能重要性评价

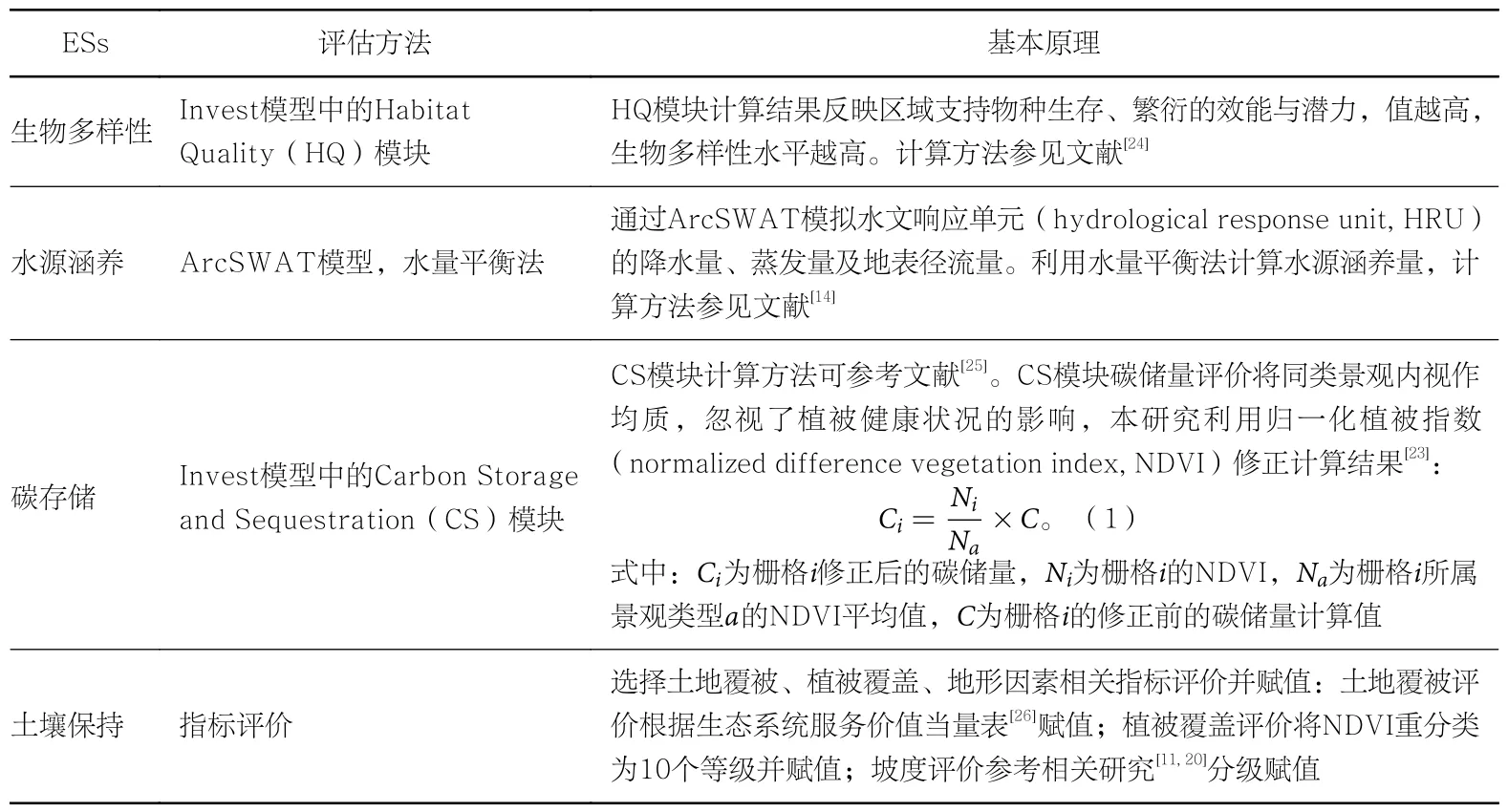

参考已有研究[14,23],结合马山生态特征,选择生物多样性、水源涵养、碳存储及土壤保持4项主导ESs,分别运用InVEST、ArcSWAT模型等相应方法进行评价(表1)。使用自然断点法将4项ESs评价结果分别重分类为10级,并依次赋值1~10分。利用栅格计算器将4项结果等权叠加,得出ESs综合评价值,并重分类为极重要、重要、一般重要和不重要区。

表1 生态系统服务评估方法[11,14,20,23-26]Tab.1 ESs assessment methods[11,14,20,23-26]

2.2.2 生态安全格局及游憩景观空间格局构建

1)源地识别。将ESs极重要区确定为生态源地。通过查阅资料、现场勘察,将承载乡村记忆、精神信仰、村民具有认同和归属感的资源点确定为游憩资源,包括风景游览区、遗址、名人故居、古树名木等(图2)。

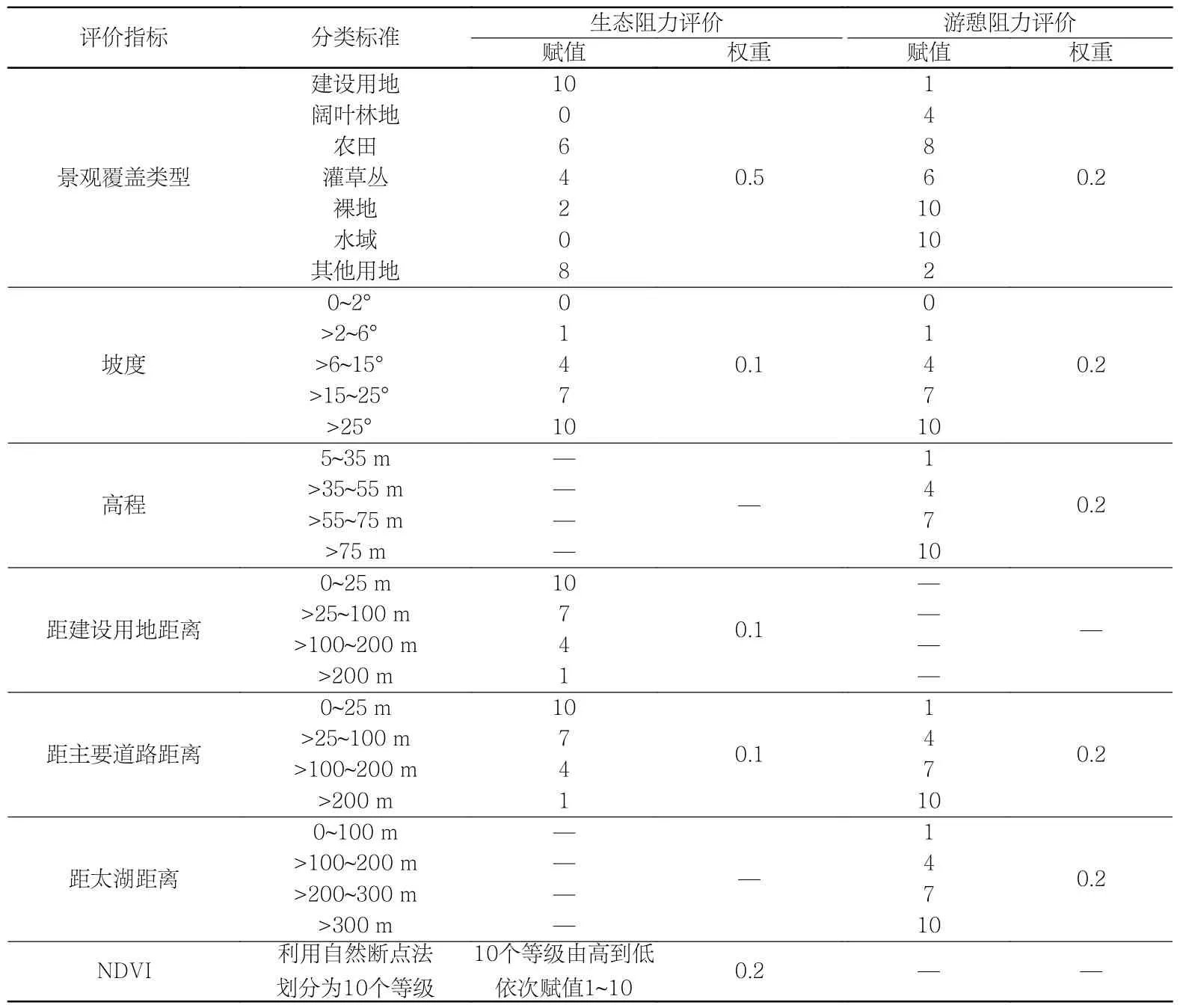

2)阻力面构建。景观过程会受到外界阻力的影响,本研究分别考虑生态、游憩过程阻力(表2):①参考相关研究[10,27-28],生态阻力评价选择景观覆盖类型,坡度,距建设用地、主要道路距离,NDVI 5项指标作为阻力因子,并确定权重。②游憩阻力考虑游憩活动适宜性,选择景观覆盖类型、坡度、高程、距主要道路距离、距太湖距离5项指标作为阻力因子,权重参考相关研究[29-30],结合马山实际情况确定。

表2 乡村景观生态、游憩过程阻力评价体系Tab.2 Resistance evaluation system for ecological and recreational processes of rural landscape

3)空间格局识别。MCR模型能反映源地克服阻力实现水平运动的过程[10-11,20]。使用ArcGIS中的cost-distance工具计算MCR值并重分类,实现生态、游憩空间格局识别与等级分区。

4)廊道模拟。采用成本路径法[10-11,20],选择生态源地中海拔最高、植被最佳的山顶作为生态廊道的起、终点,选择游憩廊道的起、终点作为游憩资源点,利用ArcGIS中的costconnectivity、cost-path工具使各起、终点相连。

2.2.3 基于权衡矩阵法的景观功能分区

通过构建权衡矩阵比较生态、游憩功能重要性。叠加研究区生态、游憩过程空间分区,划分景观单元,根据单元相应的生态、游憩功能等级,权衡两者重要性,进而实现景观单元精细化分类(功能分区),确定各类功能区的建设侧重及管控策略。

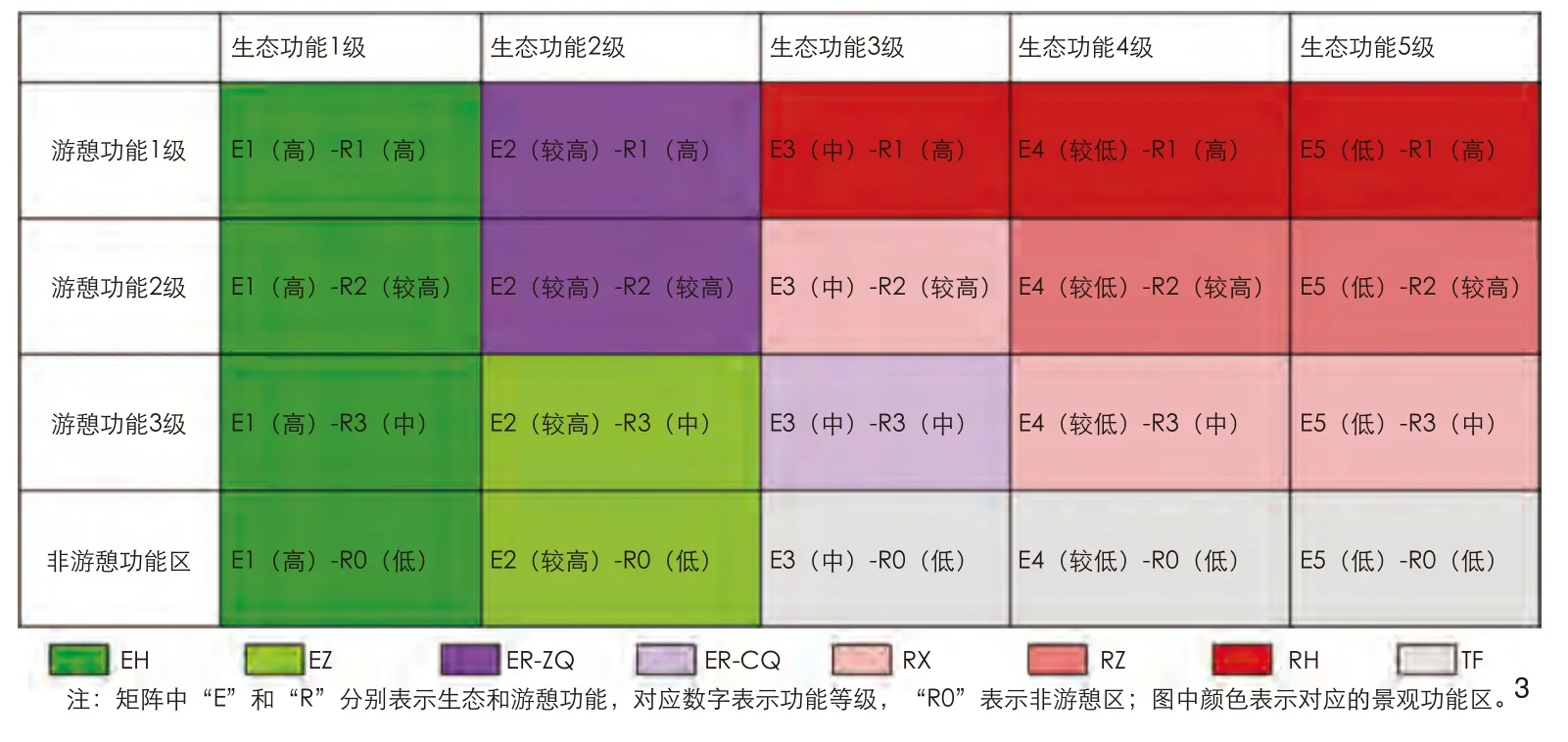

将马山的生态功能按重要性分为5级,游憩功能按重要性分为3级及非游憩功能区,组合成20种类型。利用权衡矩阵比较生态、游憩功能重要性时,考虑马山环境特征、发展现状及政策条件,制定分类规则:1)生态优先,当区域生态等级为“高”,生态资源须严格保护,游憩资源仅作保护与修缮,不作开发利用;2)当游憩等级为“高”或“较高”,生态为“较高”,表明生态、游憩功能均重要,需要权衡景观用途;3)若生态、游憩等级均为“中”,则权衡关系弱,景观用途基本协调即可;4)当生态、游憩等级均为“低”或“较低”,可灵活利用。基于此,20种组合类型分类为8种景观功能区(图3):生态核心区(EH)、生态重要区(EZ)、生态-游憩重点权衡区(ER-ZQ)、生态-游憩次级权衡区(ER-CQ)、游憩协调区(RX)、游憩重要区(RZ)、游憩核心区(RH)、弹性发展区(TF)。

图3 马山景观生态-游憩功能权衡矩阵Tradeoff matrix for eco-recreational functions of landscape in Mashan

2.2.4 景观节点、战略点识别

景观节点是廊道中的关键位置,如踏脚石、休憩点[4]。将生态源地质量最佳的位置标记为“生态源点”,控制廊道走向;廊道之间的交点及其与阻力等值线的交点为“踏脚石”。此外,生态、游憩廊道的碰撞点记为“战略点”,这些位置是建设重点、难点,既不能阻碍生态过程,又要保证游憩体验的完整、连续性。

3 研究结果

3.1 马山生态安全格局构建

根据马山各项主导ESs重要性评价结果(图4-1~4-4)和综合评价结果(图4-5)进行统计:ESs极重要区约13.9 km2,占总面积41.4%,多为植被茂盛、受干扰程度低的山林,在多种ESs中均发挥重要作用;重要区约9.11 km2,占总面积27.1%,多为水域和灌丛;一般重要区约5.98 km2,占总面积17.8%,多为农田,承担农业生产功能;不重要区约4.59 km2,占总面积13.7%,多为景区、村庄等建设用地,人类活动剧烈、干扰强,ESs能力最弱。

共识别出5处重要生态源地(图4-6),面积约13.18 km2,占总面积38.4%,分布在研究区域东、西两侧海拔高、植被茂盛的山林,构成景观骨架。

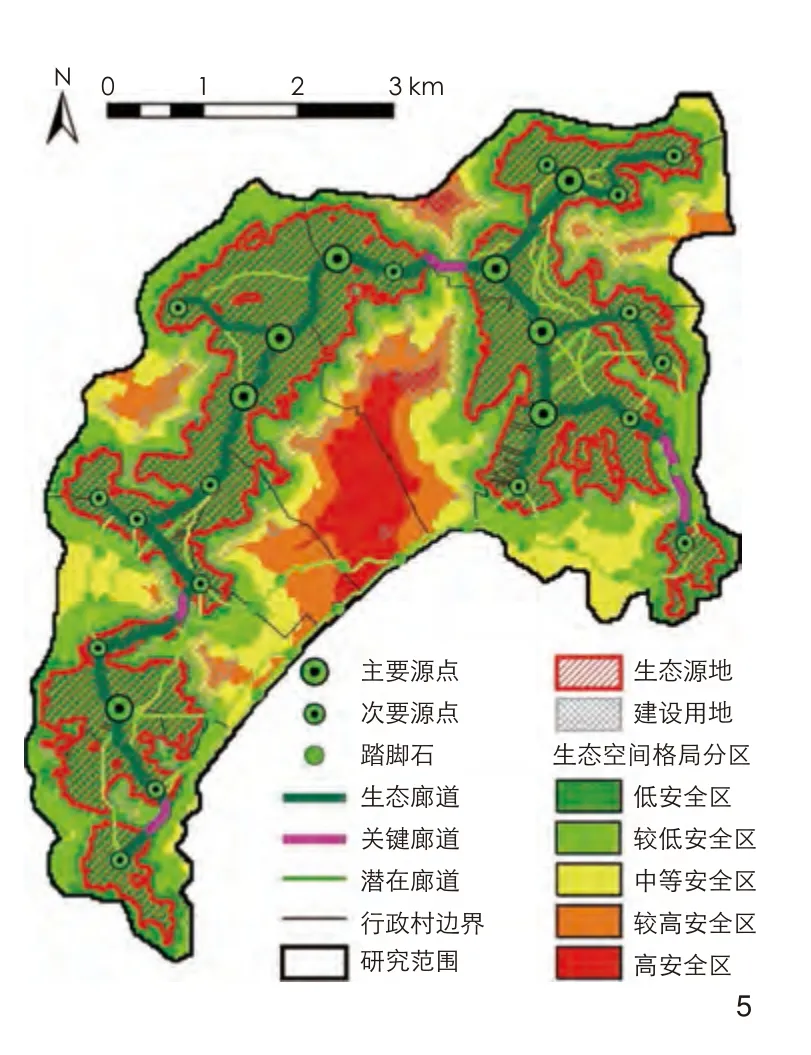

从生态廊道提取结果中可以发现(图5):1)生态廊道呈鱼骨状分布,总长约23 km。其中4条关键廊道连接五大生态源地,穿越人类活动区,需重视与人类活动区交叠位置的生态过程与人类活动的冲突;2)源地之间通过潜在廊道构成生态网络联系,源地A、E与C、D的距离较远,经过源地B联系,或环绕区域中部的农田,通过水系、林网联系。

图5 马山生态安全格局构建结果Construction results of the ecological security pattern of Mashan

生态空间格局分区共分为5类:1)低安全区是生态源地保护底线,应严格限制开发建设,避免对源地产生威胁;2)较低安全区环绕源地周围,起到缓冲、保护作用;3)中等、较高安全区多为村庄、景区、园地,应注重提升人居环境品质、加强生态环境建设;4)高安全区多为农田,距离生态源地较远,与生态源地的联系较弱,主要保障农业生产功能。

综合生态源地、廊道、节点与分区情况,构成马山生态安全格局(图5)。

3.2 马山游憩景观空间格局构建

本研究共提取38条廊道形成马山游憩网络连接区域内的游憩资源(图2),识别出5处游憩资源聚集的区域:组团 I 为东侧“栖云庵”“绿波湾”及“梅梁小隐”等资源聚集的区域;组团 II 以“太湖国际高尔夫俱乐部”为核心,集聚“仙鹤咀”“钮头咀”等资源;组团 III 以“灵山胜境”为核心,集聚“崧泽文化遗址”“马山革命英雄纪念碑”等资源;组团 IV 以“拈花湾”为核心,集聚“慕湾生态园”“牛塘龙窑遗址”等资源;组团 V 为“龙头渚景区”“吴王避暑宫遗址”等资源。

综合游憩资源、廊道及空间格局,构成马山游憩景观空间格局(图6)。

图6 马山游憩景观空间格局构建结果Construction results of the recreational landscape space pattern of Mashan

3.3 马山生态-游憩LSP重构

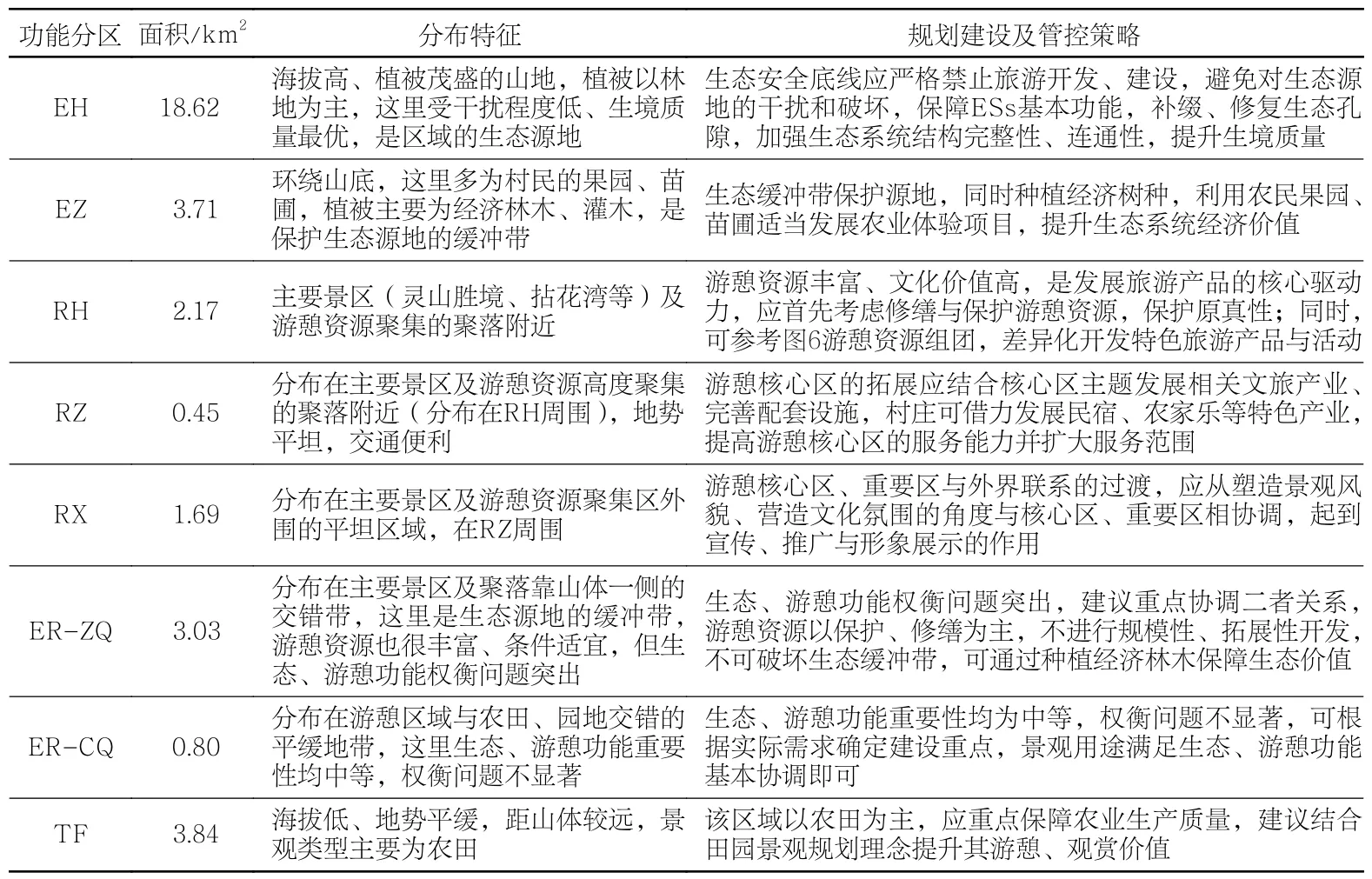

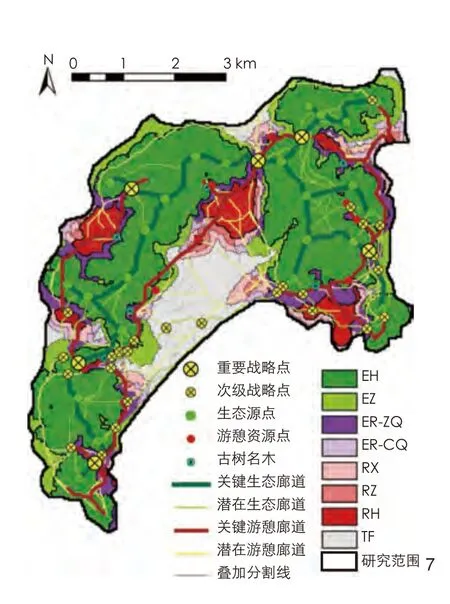

根据马山生态-游憩LSP重构结果(图7),归纳8类景观功能区的分布特征(表3)。经统计,EH面积最大,占马山总面积41%,TF、EZ、ER-ZQ、ER-CQ、RZ面积依次减小。

表3 马山生态-游憩LSP各功能分区的面积统计、分布特征及建设策略Tab.3 Area statistics, distribution characteristics and construction strategies of each function area involved in the eco-recreational LSP of Mashan

图7 马山生态-游憩LSP构建结果Construction results of the eco-recreational LSP of Mashan

共识别出重要生态、游憩廊道交汇点6处,均为“重要战略点”,分别位于:古竹村、群丰村交界,三冠峰、青龙山之间(a);古竹村、檀溪村之间的胜子岭(b);桃坞村东侧(c);耿湾村北侧(d);和平村龟山、蛇山之间(e);万丰村龙头渚附近(f)。共识别出潜在生态、游憩廊道交点26处,均为“次级战略点”。和平村、桃坞村的次级战略点数量最多,说明生态、游憩过程密集,潜在冲突较多。

综合景观功能分区、廊道与战略点识别结果,构成马山生态-游憩LSP。

4 马山景观规划建设及管控策略

根据马山生态-游憩LSP重构结果,从生态环境保护、乡村游憩及协调生态-游憩功能关系3个方面提出建设及管控策略。

1)生态环境保护方面,应加强生态底线约束,保护景观结构与过程稳定。根据生态安全格局构建结果(图5),为马山精细化划定生态红线提供参考。“低安全区”是生态底线格局,应严格限制旅游开发建设,保护生态源地;可在“较低安全区”种植经济型林木,既可作为源地缓冲带,又可获得经济效益;“中等、较高安全区”内聚落、园地、农田交错分布,应注重人居环境品质提升与生态基础设施建设;“高安全区”多为农田,应保障农业生产。此外,建议加强生态廊道保护与建设,尤其对于穿越建成区的关键廊道,应以生态设计的方式保障其连通性。

2)乡村游憩方面,针对5处游憩资源组团分别提出游憩资源的开发利用策略(图6),有利于游憩资源一体化、形成合力发展,也需要注意组团之间的差异。具体建设建议如下:组团I的栖云庵、梅梁小隐等场地具有名人资源、独特的人文风貌及文化氛围,建议发展以感悟历史、文化熏陶为主题的文化游憩项目;组团II以太湖国际高尔夫俱乐部为重点,建议结合多处咀状岛礁发展高品质生态休闲项目;组团III以灵山胜境佛教文化为主,建议结合崧泽文化遗址、马山革命英雄纪念碑,建设民间纪念性景观;组团IV以拈花湾小镇景区为主,建议结合和平村生态农业体验基地,发展乡野体验、民宿等特色产业;组团V的主要景区龙头渚处于马山最南端,景色幽静且拥有广阔的湖景视野,适宜发展生态疗养、品质度假等服务。此外,可通过建设游憩廊道为游客规划游览路线,促进区域游憩资源一体化发展。

3)协调景观生态-游憩功能方面,根据生态-游憩LSP(图7)中8类景观功能区针对性地提出建设及管控策略(表3)。

5 结论

乡村旅游地景观的主要功能是游憩和生态功能,但人类旅游活动往往会对生态环境造成干扰,景观规划时需要权衡生态功能与游憩功能的侧重。为协调人类旅游活动与自然生态保护之间的矛盾,本研究以无锡市典型的乡村旅游地马山为例,探究乡村生态-游憩LSP重构路径,旨在为乡村旅游地景观规划提供思路,促进乡村旅游与生态保护和谐发展。

1)本研究综合运用了InVEST、ArcSWAT、MCR多模型,分别构建乡村生态、游憩LSP,强调生态、游憩过程双重保护。通过生态、游憩廊道的提取和叠加,识别出生态、游憩过程的交汇碰撞点,使规划决策者能够明晰需要重点权衡生态、游憩功能的位置。

2)利用权衡矩阵法判断生态、游憩功能的权衡关系,区分各类景观功能区的建设侧重与优先级,识别出权衡问题突出的区域,进而针对性地制定规划与管控策略。这将有利于乡村科学、精细化地管理利用景观资源,促进乡村景观生态、游憩功能协调发展与综合效能充分发挥。

3)本研究也存在局限性,如在基于权衡矩阵法的生态、游憩功能重要性比较过程中,以定性-定量相结合的方式进行判断,存在一定主观性,权衡关系强弱仍需定量测度,进一步提高景观功能分区的科学性;另外,研究也受限于遥感数据精度,利用更高分辨率数据将得到更精细的研究结果。