石室与靖室:华山道教宫观及环境空间营造手法

王瑞琦 楼颖 李雄*

华山是中国传统名山体系“五岳”之西岳,是中国首批国家级风景名胜区,也是极具本土特色的自然保护地[1]。奇险俊秀的地质地貌条件完美契合了道教神仙世界所描绘的“洞天福地”[2],形成的道教宫观及其环境空间[3]成为中国宫观园林艺术乃至世界文化遗产的重要组成部分。然而,由于缺乏对历史演化脉络和宗教文化思想的深入研究,新时期的道教宫观环境空间修复主要聚焦在建筑物本身,而对部分建筑外环境扩建的规模尺度过大、重要宫殿的湮灭、重要宫观位置的改变等问题鲜有关注,这导致华山的景观结构与道教叙事结构被打破。

从研究视角上看,道教宫观的相关研究以宗教文化为核心。有少数研究对宫观进行阐述[4-13],或从地域特色的角度分别分析不同地区道教宫观的修建特点,以及单个道教名山中宫观建筑的历史空间变迁和艺术特点[14-22]。从研究尺度上看,对于道教宫观的研究较多停留在建筑空间、庭院空间层面,而较少考虑宏观的宫观整体布局,分析宫观环境空间与外部自然环境关系的研究成果相对匮乏。从研究内容上看,对华山的研究集中于山岳信仰[23-26]、道教发展历史[27]、道教宫观建造历史[28-30],其中道教宫观的研究对象以宫、观、院等“靖室”宫观较多,对宫观中以自然岩石、山崖为围合材料的“石室”的研究较匮乏。

综上,本研究归纳出“石室”和“靖室”2类道教宫观,分别研究环境空间的特征,进一步挖掘华山作为道教名山呈现出的道教宫观环境空间的营造特点,以新的研究思路丰富中国道教宫观环境空间特征的研究,助力华山风景名胜区在中国自然保护地体系优化整合的过程中得到妥善管理和保护。

1 华山道教宫观的建设发端

道教宫观是道教人士修炼场所的统称,在隋唐时期(581—907年)正式形成,承担道众大部分的日常起居和修道活动。宫观环境空间则是由内部的庭院空间、建筑空间,以及外部的环境空间、引导空间组成,是由各类型宫观与其所在基址的自然资源、人文环境共同组成的具有“道教仙山”景观意象的环境整体。

华山道教宫观的发展以地质、地貌、气候、水文、土壤、植被等良好的自然环境因素为基础,人文因素的介入是华山道教宫观发展的驱动力,主要体现在原始信仰支撑、皇家政权扶持和贵族名流参与3个方面。原始信仰支撑指中国原始的山岳崇拜和神仙信仰,华山自古受帝王的巡守,又因农耕时期“山能出雨”的认知使华山成为民众心中的神山;皇家政权扶持指皇家的祭祀活动和加封政策提升了华山在社会舆论中的宗教地位和影响力;贵族名流参与指历代官宦及其后裔、上层名流等知识分子对华山道教学术体系的发展与完善,让其宗教义理成为可传授、可模仿的道学。

华山宫观中的悬空石洞较多,由于与常见的建筑类宫观存在差别,本研究将华山道教宫观分为2类:1)石室,也称为“洞室”,是指不借用建筑材料,基于岩石崖壁自然天成或人工凿成的遮蔽空间;2)靖室是使用建筑材料建成的建筑物或构筑物,包括宫、观、庵、院、台、庙、祠、殿、堂。“靖室”出自魏晋时期的道教典籍,也有“静室”之称,由东汉末年官僚体制下作为教区内公共教务活动的“治所”发展而来,是治点道教的建筑设施[31]。王鲁辛[4]通过《道藏》一书的梳理提出:“两个词的含义略微有所不同,‘静室’更加强调入室修行者的‘精心入定’,而‘靖室’则赋予了入室修行者‘诚’的品性,涵盖一整套道教斋戒和修道的程序。”《太上洞房内经注序》载:“欲得幽房静室,使耳无所闻,目无所见,心无所存,体静神和,尔乃行之。”[32]《陆先生道门科略》载:“奉道之家,靖室是致诚之所。其外别绝,不连他屋,其中清虚,不杂余物。开闭门户,不妄触突。洒扫精肃,常若神居,唯置香炉、香灯、章案、书刀四物而已。”[32]因此,为区别于石室,本研究将由木材或石材建造而成的遮蔽空间,统称为靖室。

华山道教发展过程中形成的宫观众多,为完整地研究华山道教宫观的形成与发展,本研究将宫观确定为广义的道教建筑,其中内部庭院空间和建筑空间是宫观环境空间的重点。综上,石室宫观的环境空间包括外部的环境空间与内部的洞穴空间,靖室宫观的环境空间则是由建筑及其所在环境组成的综合体。

2 华山道教宫观的空间分布

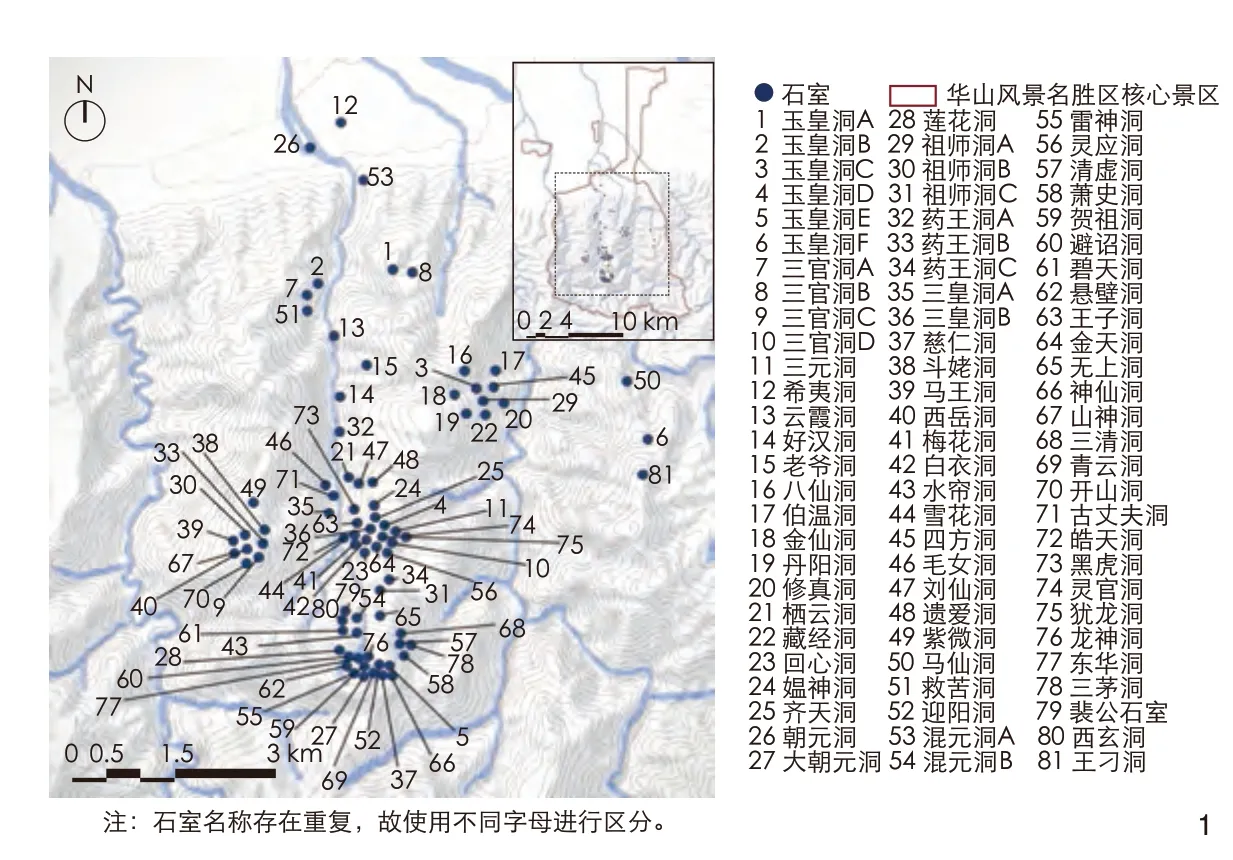

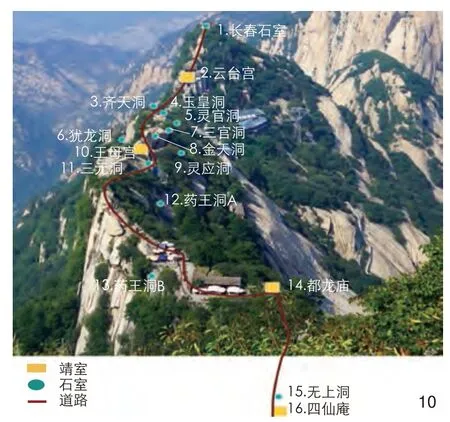

由于华山特殊的地质结构,山内天然洞室众多,亦有人工开凿的石室。经历代开凿与积累,华山石室在民国时期(1912—1949年)形成七十二石室体系。根据对华山道教宫观与环境空间现状的实地考察,梳理出华山风景名胜区现存道教宫观109处,其中石室81处(14处可供调研),靖室27处(23处保存完好,紫云宫、梓潼宫、葆真庵、通仙观4处仅可见基址的轮廓)。

华山石室具有以下特征:从命名上看,华山七十二石室中以玉皇洞、三官洞、祖师洞、药王洞、三皇洞、混元洞命名的皆有2处及以上,其中玉皇洞有6处,部分石室的别名后缀还使用“石室”“庵”;从开凿方式看,仅有水帘洞为纯天然石室,白衣洞、毛女洞、古丈夫洞、皓天洞、龙神洞、裴公石室、西玄洞7处均基于天然石室人工拓凿而成,其余74处完全由人工开凿,据历史资料记载,部分天然石室也曾经过人工拓凿[33];从空间分布来看,华山七十二石室在大上方、北斗坪、聚仙台以及主峰区的平缓台地集中分布,在华山峪沿线坡地、擦耳崖—金锁关沿线山脊以及远离核心景区的王刁岭零散分布(图1)。

图1 华山七十二石室空间分布Spatial distribution of “seventy-two” stone chambers in Mount Hua

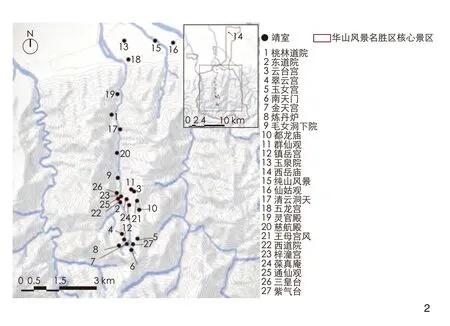

根据实地调研及相关史料记载,目前华山现存的靖室绝大多数于近代重修,或在民国时期布局的基础上进行了修缮,选址基本遵循原有基址,仅在园林布局上有所改动(图2)。由于新中国成立以后华山旅游业快速发展,靖室的整体布局已更适应旅游服务功能,而较少考虑园林意境。因此,在分析华山靖室的空间布局特征时,本研究以1912年为界线,将研究时期分为古代和当代。

图2 华山靖室空间分布Spatial distribution of chambers of quietude in Mount Hua

3 华山道教宫观及环境空间营造手法分析

3.1 石室宫观——依石靠崖,藏形避世

华山道教“隐逸宗风”的特点影响了道众沿用隐士们“远幽闲之所”的石室择居原则。《吕氏春秋》中对此记载:“欲求有道之士,则于江海之上,山谷之中。”[34]除了避世需求外,道众也认为山林之中的石室是天神降临之所,在此可以得到神明点化而成仙[35]。

3.1.1 相地择址:与地共融

华山丰富的山地地貌使石室的选址具有灵活性,在选择满足自身修炼需求的天然石室时,依据道教文化中理想的仙境模式加以改造并赋予特殊的宗教含义,可归纳为3个特点。

1)与山体位置和海拔关系密切。不同位置的山体有着不同的山体位置与地形地貌特点,分析七十二石室与山地空间的关系,以及石室在各海拔区域的分布,发现华山石室在山体空间的分布具有3个主要特点:分布在视野开阔的平缓坡地的石室占多数;分布在高海拔区域的石室多于低海拔区域;对隐逸圣境的追求大于对生存条件供应的需求。

2)与自然水体关系较弱。在海拔1 334 m以上的区域(即华山峪以上),石室的择址与自然水体的关系并不紧密,而位于华山峪以下区域的石室多临近河流进行择址。

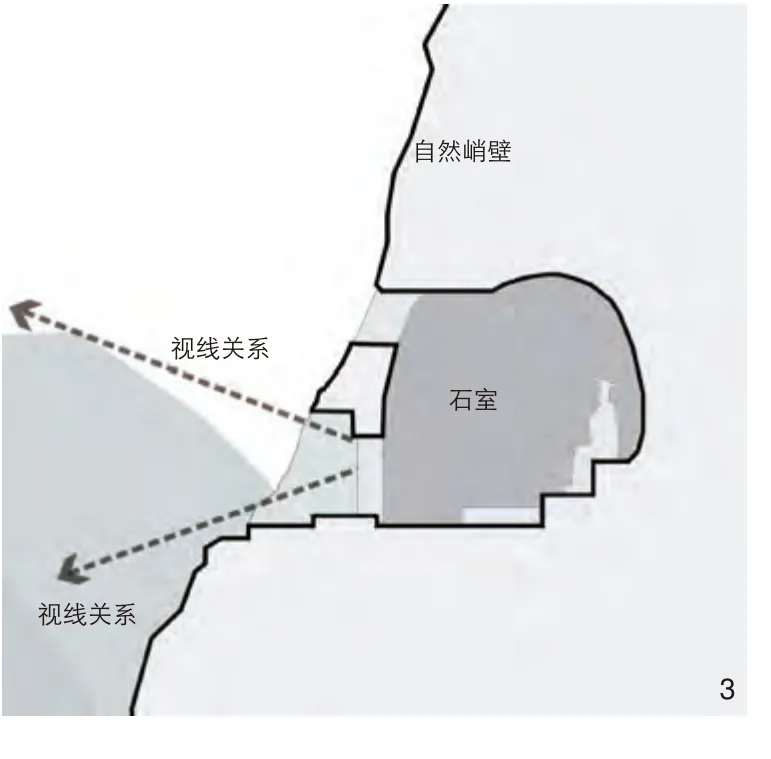

3)与道教文化紧密相关。七十二石室是道众结合“神仙仙境、隐逸朴素、内丹修炼术”等思想追求所选的修炼福地,主要体现在华山道众仰“神仙居所”、信“复归其母”、择“草长之地”3个方面的信仰与追求上。华山山顶或峰顶的大朝元洞、莲花洞、混元洞、三茅洞、裴公石室、西玄洞的择址皆是此信仰影响下的具体实践(图3)。

图3 与山体共融的大朝元洞Dachaoyuan Cave which is in harmony with the Mount Hua

3.1.2 结构形制:“口”小“腔”大

“远为势,近为形,势言其大着,形言其小者。……千尺为势,百尺为形。”[36]道教文化极其注重“形势”,即建筑物与环境的尺度关系。“形”指局部的细节构成及视觉效果,“势”指总体的轮廓构成及视觉感受效果。石室的尺度与形式在这2种因素的影响下,呈现出一定的组合规律,主要表现在石室的平面形式、尺度规模和“腔”“口”比例3个方面。

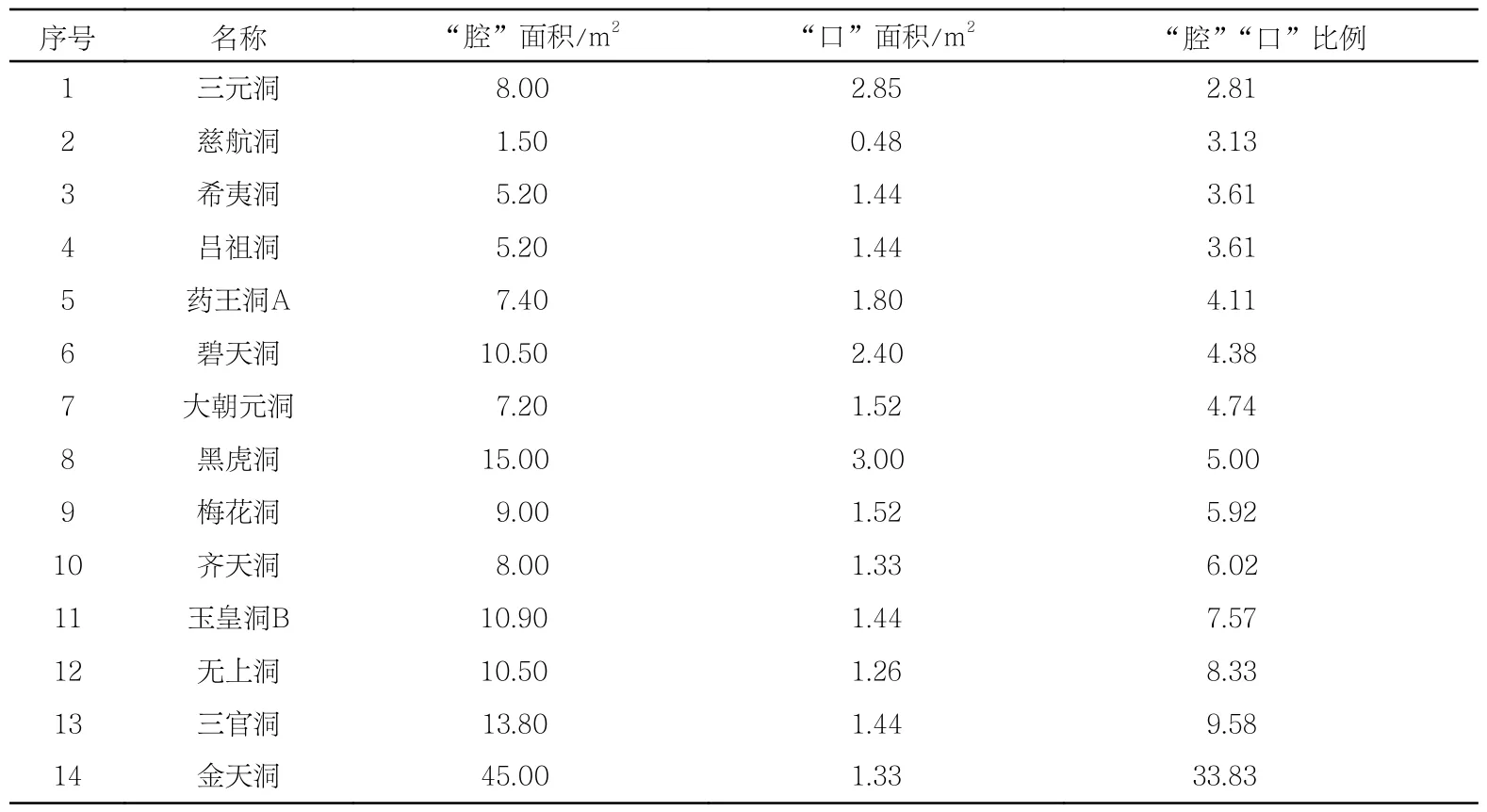

通过对石室展开调研,共发现4种类型的平面形式:横向长方形、竖向长方形、正方形、圆形。石室的规模尺度以中型为主:小型石室共3处,仅用于供奉;中型石室共8处,此规模的石室能够为道众提供生活、修炼和供奉的空间;大型石室共3处,由于华山山体为硬度极高的花岗岩,开凿此规模的石室难度极高。

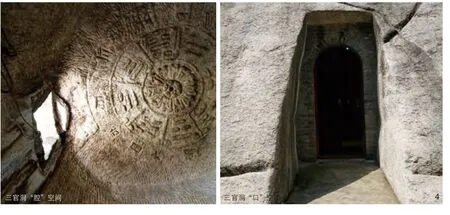

石室遵循“口”小“腔”大的开凿方式。通过分析“腔”“口”比例(表1),发现“腔”“口”比例最小为2.8,最大为33.8,皆大于1。华山桃林坪三官洞的“腔”“口”比例为9.6,门洞高度仅0.7 m,但石室内部空间甚大,可满足1个人的生活居住需求(图4)。这种开凿方式一方面可以满足道教文化对清修环境的要求,另一方面也对实用性进行了考虑——“口”小便于遮风挡雨,也能减少岩石的风化。

表1 华山石室的“腔”“口”比例(可调研部分)Tab.1 Ratio of cavity to entrance of stone chambers in Mount Hua (Investigable)

图4 三官洞的“腔”“口”现状Current status of “cavity” and “entrance” of Sanguan Cave

3.2 靖室宫观——以高为尊,随物赋形

华山靖室宫观的环境空间较之石室宫观更显复杂,它将自然山林与宫殿式建筑相结合,形成集宗教性、景观性、功能性于一体的公共园林。由于靖室宫观建造于地表之上,严苛的立地条件和木制的建筑导致靖室宫观的更迭速度很快,但受地形地貌的限制,选址大多未发生变化,因此本研究在相地择址、院落布局和引导空间方面对历代遗迹尚存的靖室进行环境空间分析。

3.2.1 相地择址:生圣兼备

道教宫观受“生地”思想[12]的影响,倾向于选择有山有水、富有生机的场域进行营造,这种空间既能渲染道教空间神圣的氛围,又能满足现世生活的需求。

华山靖室择址与山体位置、地形的相关性较大。从山体位置来看,靖室择址倾向于平缓之地,现存较为完整的和仅存在遗址的靖室共27处,其中建设在平缓之地的靖室有19处,约占现存靖室的70%。从高程来看,靖室在低海拔、中海拔和高海拔区域均分布较为集中。从坡向来看,靖室在北向和东向坡地分布最多,这与华山主体游览区处于山体北坡有关,并且较于南坡,华山北坡的光照更为充足,说明在同等条件下,靖室的择址倾向于光照充足的区域。

华山靖室择址时对水体环境的考虑受到日常生活和景观需求影响,对“生生不息”之“生地”有所追求[37]。在华山可供依赖的水体环境仅有华山峪溪涧、高山区小型石舀和少量水帘瀑布。位于华山峪以下的靖室多沿溪流分布,共11处。在华山峪以上,北峰—主峰区域的靖室择址靠近山中的泉、潭、池等水系,如金天宫靠近落雁峰的仰天池和黑龙潭,镇岳宫靠近二十八星宿潭和玉井(实为潭)。靖室择址于山中水系之侧,可营造出清幽的修道环境。如明代范守己描写青柯坪:“树影摇深壑,泉声落半空”;清代康有为描写玉泉院:“谷口传泉引曲流长,长廊回匼树无忧。”[28]

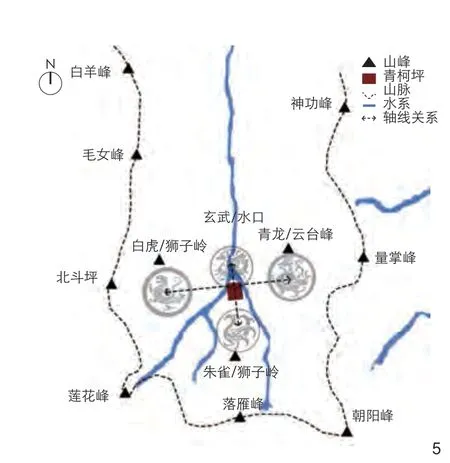

靖室择址与道教“神山”思想、风水堪舆思想紧密相关,重在突出对宗教“神圣空间”的渲染[37]。道教宇宙结构中的“蓬莱仙境”模式、“十洲三岛”模式、“三十天”模式所蕴含的布局思想与“神山”模式是道教教徒的精神追求,对现实的道教建筑择址有较大影响。华山靖室选址模拟了“十洲三岛”模式中的建筑环境,位于青柯坪区域的靖室整体布局与该模式尤为相似(图5)。青柯坪区域的靖室建设于有依凭之处的“坡地之上”,是对“云海之中”仙境的追求。

图5 青柯坪选址分析Analysis of siting of Qingkeping

3.2.2 院落布局:意境相生

院落布局的核心思想是着力渲染宫观内的宗教“神圣空间”与“信仰空间”。依据古籍图像资料可知,不同时期的功能需求不同,靖室院落的布局模式亦有所差异,因此本研究分别对古代和当代的华山靖室院落布局进行分析。按照彭一刚《中国古典园林分析》所述,中国古典园林经历了“从庭到苑囿”的发展,过程中产生了“庭”“院”“园”3种形式[38],而在道教的发展过程中,早期宫观形式仅有洞、宫、观、馆,后期随着儒、释、道三教相互融合与渗透,庵、台、庙、祠、殿等形式相继出现[4]。在华山靖室中,古图中有记载的靖室包括云台观、玉泉院和西岳庙。

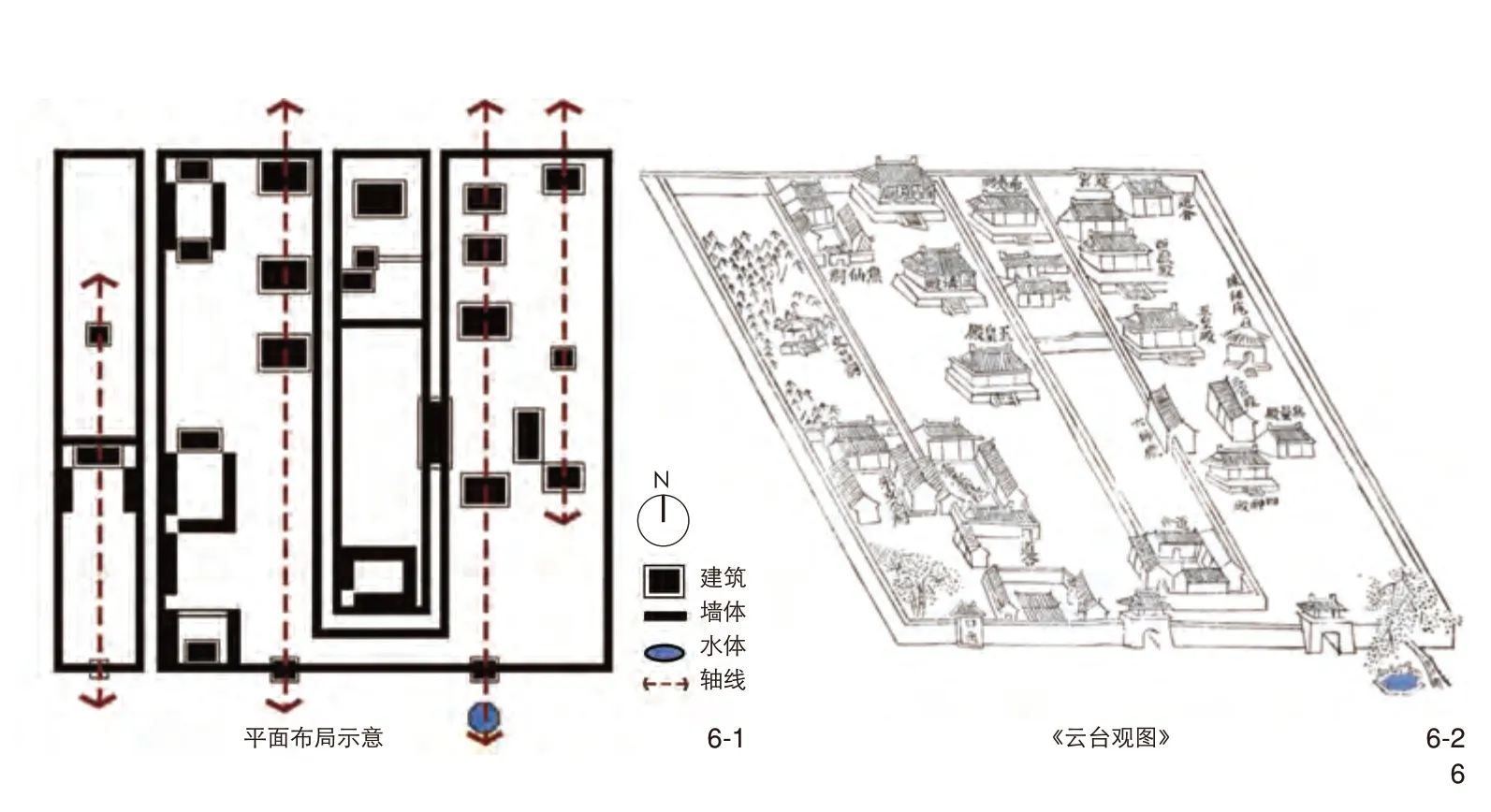

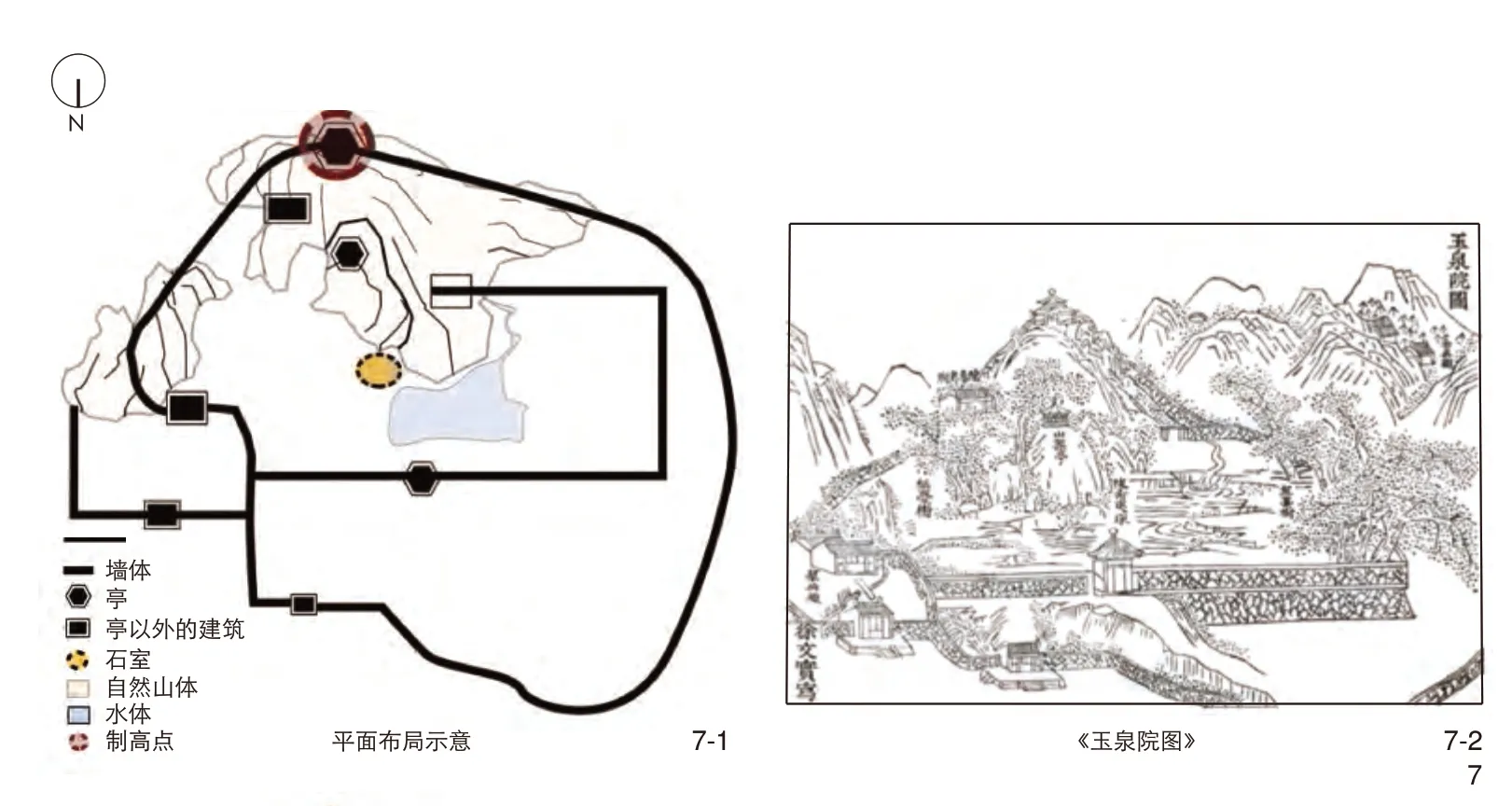

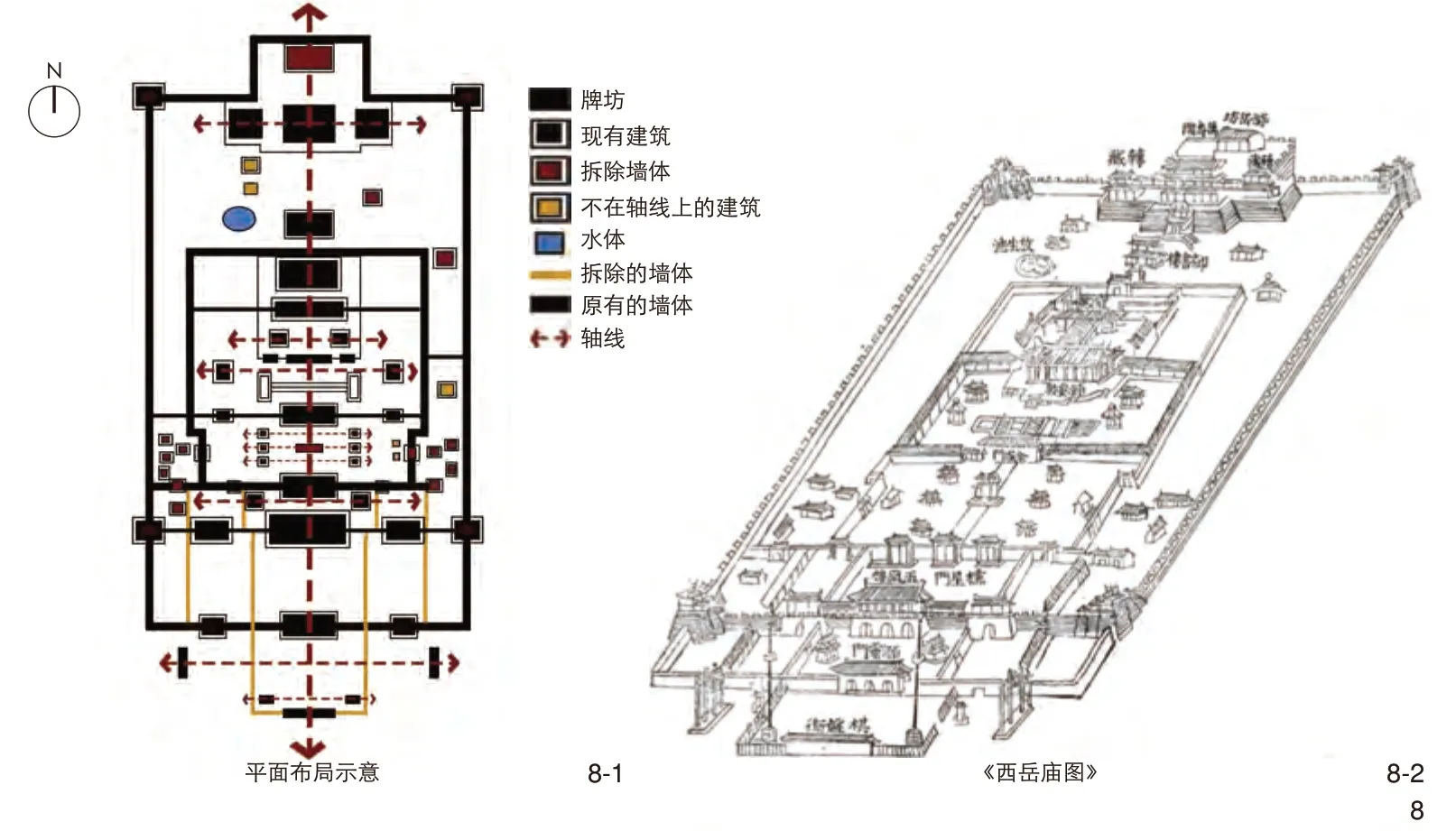

古代华山靖室空间布局的可考资料始于明嘉靖时期(1522—1566年),在发展过程中布局几经变化,大多靖室通过赋予周边自然景观以特殊的人文含义,并将自然景观与宗教意象相关联,来烘托一种神圣的氛围。其中,云台观、玉泉院和西岳庙是传统古典园林中“院”“园”“宫”的代表。通过分析明、清以及民国时期的地方志、山志和照片,将上述3座靖室的布局演变特征总结为:“多院多轴、空间紧凑”的云台观(图6);“随山就水、灵活多变”的玉泉院(图7);“内外两墙、中轴对称”的西岳庙(图8)。

图6 清乾隆三十八年(1773年)云台观布局[39]Layout of Yuntai Temple in 1773, the 38th year during the reign of Emperor Qianlong in Qing Dynasty[39]

图7 清乾隆三十八年(1773年)玉泉院布局[39]Layout of Yuquan Temple in 1773, the 38th year during the reign of Emperor Qianlong in Qing Dynasty[39]

图8 清乾隆三十八年(1773年)西岳庙布局[39]Layout of Xiyue Temple in 1773, the 38th year during the reign of Emperor Qinglong in Qing Dynasty[39]

当代华山靖室的空间布局基本延续民国时期的风格,部分靖室为明清遗留。西岳庙、玉泉院中部分空间延续原有格局与轴线的关系;民国时期重建的靖室多数惨遭烧毁,遗留的部分成为当代华山靖室的核心。按照主体功能和布局特征可以将当代华山靖室的空间布局概括为2类:“庙居合一、尊卑有序”的单重院落、“以庙为中、仙祖居后”的多重院落。

3.2.3 建筑空间:有法无式

靖室的建筑空间指建筑本身和多个建筑所围合出的空间,是构成华山靖室的根本元素。西岳庙是华山仅存的明清建筑,主体建筑为殿堂式建筑,规模尺度庞大,屋脊装饰精细繁复。而民国和当代所建的宫观建筑以硬山顶为主,主殿多为厅堂式建筑。

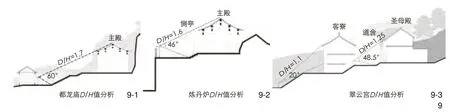

在建筑尺度与院落空间的比例方面,华山靖室单体建筑的尺度和风格各有不同,建筑群体的组合方式、空间氛围也多种多样。根据相关研究结果,不同大小的D/H值①给人的感受不同。结合靖室的平面布局特征,分析院落空间的D/H值,发现:靖室主殿所在院落D/H值在1~2之间的约50%,空间比例较为均衡,人的观赏感受最为舒适;D/H值小于1的仅有2处,为南天门主殿院落和云台宫主殿院落;D/H值位于2~3之间的有2处,观赏效果也相对舒适;D/H值大于3的有6处,其中西岳庙金城门院落的D/H值最大,为8.65。华山靖室院落空间的D/H值多数控制在1~2之间,营造的空间感受较为舒适,使人既能感受到建筑的宏伟高大,又能观察到建筑的细部特征(图9)。

图9 D/H值在1~2之间的建筑视角及视角比例分析Analysis of architectural view angle and view angle ratio with a D/H ratio ranging from 1 to 2

3.2.4 引导空间:由凡入仙

引导空间可视为“开篇”,是道教靖室空间的重要组成部分,承载着交通功能和引领心灵进入道教仙界的重要作用。

按照组织形式的不同,华山靖室的引导空间可分为连接型、仪式型和山林型3类。连接型引导空间主要作用为组织交通,于起点处便可见靖室全貌,在行进过程中不会造成心理上的起伏波动;仪式型引导空间形态工整,包括多级台阶和大型广场2种类型,两者均以靖室山门为轴线,形成气势宏伟的空间氛围,给人以肃然起敬的心理暗示;山林型引导空间借助蜿蜒曲折的香道及周边环境所形成的空间,引导游人逐步行进,主要依托天然景点和少量的人工元素作为提示点,组织形式依据地形塑造,形态多变,边界开放,没有明确的借景或者框景处理,利用自然景观营造空间的明暗、旷奥对比,给人以道教“顿悟”“得道”的心理暗示。

3.3 组合宫观——因形就势,古今共融

石室和靖室共同形成“华山天路”的景观序列。华山部分邻近的宫观与环境的融合度较高,在一定规律的组合下,各独立宫观的平面形态、交通组织、结构形制表现出相互呼应和联系的特点。从组合特征来看,石室与靖室的组合方式有3种,分别是串珠式组合、聚集式组合以及包含式组合。

串珠式组合指2类宫观关系密切,按照并联或串联的方式排布,以单一的游线串联石室和靖室(图10)。华山“自古一条路”,虽然在当代华山道路有所开拓,但仍旧以自古以来存在的登山道路为主要构架,仅在局部为保证游人安全而增加短距离的复道,因此串珠式是华山2类宫观的主要组合方式。

图10 石室与靖室的串珠式组合Beaded combination of stone chamber and chamber of quietude

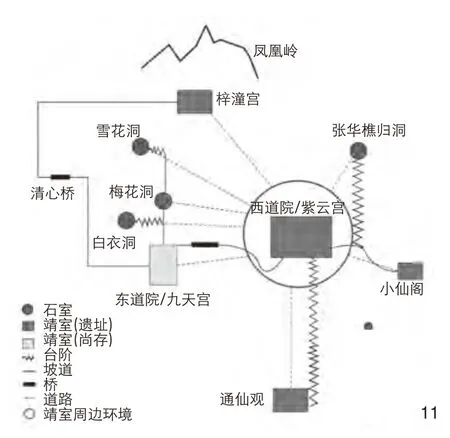

聚集式组合指石室和靖室以非线性的形式布局,形成宫观群体。这类组合方式多出现在地势平坦的区域,包括华山主峰区以下的坪、台以及“伸手摩天”的各峰顶平台。坪、台区因空间封闭,通常以1或2个宫观为区域的核心,周边次要宫观和崖壁上的石室呈向心式布局(图11);各峰顶平台上的石室多位于绝壁之侧,而靖室则位于缓坡平台,石室与靖室的组合并无一定规律,宫观群体呈散点式聚集。

图11 石室与靖室的聚集式组合Clustered combination of stone chamber and chamber of quietude

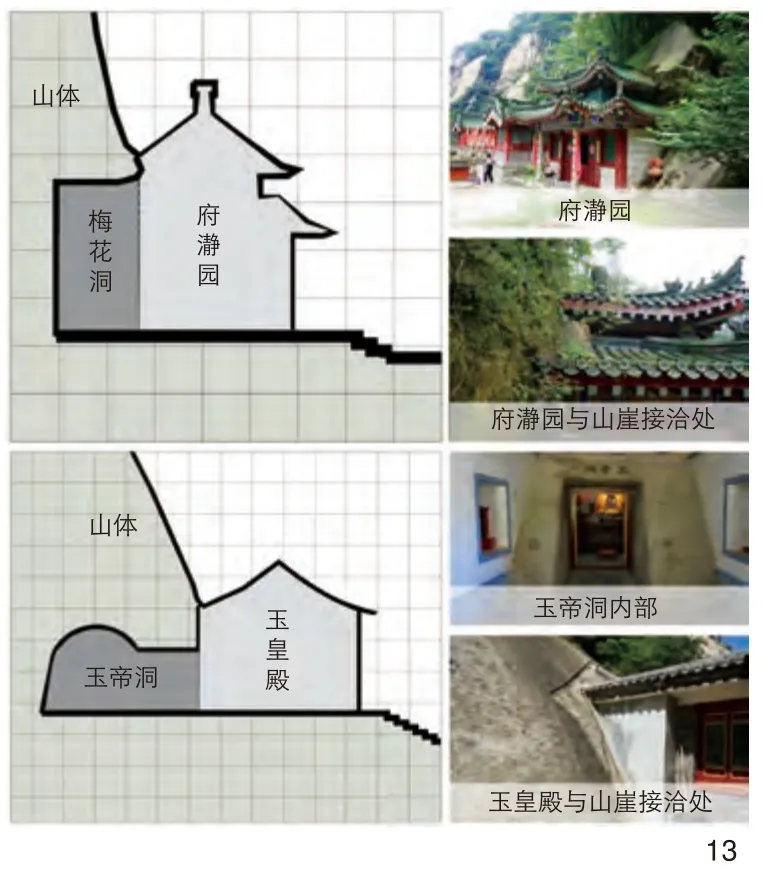

包含式组合指石室位于靖室内部,是华山宫观组合方式中最为特殊的一种。按照石室所属空间类型,可分为庭院内包含式组合和建筑内包含式组合,即“庙洞并置”和“前庙后洞”2种布局形式。“庙洞并置”式的组合方式在华山的单重院落和多重院落中都有出现,一般位于作为院落围合边界的崖壁之上,成为该围合空间的主体景观(图12)。在“前庙后洞”式的组合方式中,石室位于建筑内部且作为仙奉区,是建筑的核心,此种形式是在民国和当代华山靖室重建的过程中形成的(图13)。

图13 “前庙后洞”的组合方式Combination of temple in the front and cave in the back

4 结论

通过分析华山81处石室和27处靖室的择址、形制、规模和布局,发现华山宫观及环境空间是以自然为基础,以石室和靖室为2种不同形式的载体,利用园林构景艺术手法对环境进行加工,融入华山道教对“高”“隐”的追求,营造依山就势、天人合一的“神仙仙境”。华山道教宫观及环境空间的营造特征体现为石室宫观“依石靠崖,藏形避世”,靖室宫观“以高为尊,随物赋形”,以及宫观组合“因形就势,古今共融”。

通过梳理历史古籍资料和实地调研,对本研究范围内2类宫观的环境空间进行分析,石室和靖室的分类方法将道教宫观的研究视角推向整体认知论的层面。梳理华山道教宫观环境空间从古代到当代的变迁,有助于完善华山道教发展的研究、弘扬华山道教“隐逸宗风”的特色、提升华山道教名山的历史地位。同时,中国自然保护地体系重构正值起步阶段,华山风景名胜区是中国自然保护地体系下的重要生态空间。因此,本研究对于传承中国道教名山理法、保护华山景观文化遗产、整合优化中国自然保护地体系、推进“五岳联合体”申报世界文化遗产具有积极意义。

——以胶东半岛为例