幼儿园伙伴课程班本化实施现状及策略研究

宋歌

摘 要:幼儿园伙伴课程班本化实施是一个过程性的概念,旨在园所伙伴课程实施的背景下,根据班级幼儿的发展特点、现实需求,以本班级幼儿为主体,对幼儿园已有的伙伴课程进行选择、调试和整合,结合班级的具体情况进行个性化实施的过程。文章以区级个人课题“幼儿园伙伴课程班本化实施的行动研究”为契机,以班级开展的嵌入式项目活动为接入点,梳理、分析研究所在班级项目活动的开展情况,全面回顾伙伴课程班本化的过程,发现实施的共性特点,探寻伙伴课程班本化实施的推进策略。

关键词:伙伴课程;班本化;项目活动

一、问题的提出

在“十二五”“十三五”时期,南京市百家湖幼儿园先后开展市级课题“全人教育理念下的伙伴课程的开发研究”与省级课题“大家一起玩:幼儿园伙伴课程的深化探究”。伴随着研究的不断延续与拓展,伙伴课程已经成为南京市百家湖幼儿园对《3-6岁幼儿学习与发展指南》贯彻落实的一种园本性解读。它站在“大家一起玩”的视角,转变了教师的幼儿观、资源观、师生观和课程观,尝试开发属于本园幼儿的课程体系,建构共同认同的校园文化价值追求。那么,伙伴课程如何落地班级,如何将班级开展的活动充分体现出伙伴课程的特色和价值呢?本研究将关注点放在了“伙伴课程的班本化”上,研究内容囊括了实施中体现的突出特点及推进策略,结合园所集体课题的持续深入开展情况,对伙伴课程班本化实施的情况进行阶段性梳理与反思。

二、幼儿园伙伴课程班本化实施情况梳理

自2018年区级课题立项以来,笔者所在的幼儿园以蓝本课程与园本伙伴课程相结合为主要的课程实施方式,所在的班级曾先后进行过多次伙伴课程的班本化尝试。现以项目活动的开展为主要的实施载体,用表格的形式做如下梳理(如表1所示),围绕项目活动的实施名称、实施时间、幼儿所在年龄段、核心领域、发展目标、项目实施的线索、其中涉及的伙伴关系体现以及伙伴资源的运用进行阐述。

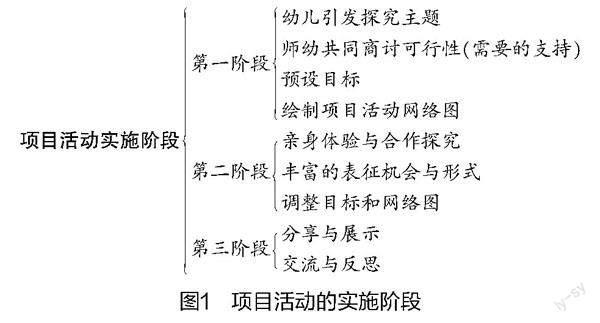

整合近两年的项目活动实施情况,笔者发现,项目活动的实施过程具有明显的阶段性,具体阶段和内容如图1所示。

三、基于项目活动实施班本化课程的特征

(一)生命力——内容的选择来源于幼儿的兴趣与经验

伙伴课程班本化的内容选择,首先来源于幼儿的兴趣。幼儿在园的一日活动中,总会对未知的现象或事件萌发探究兴趣,教师要善于捕捉有价值的“灵动瞬间”,深入关注幼儿的兴趣。以项目活动“乌龟探秘”为例,幼儿在小班时,因为靠近幼儿园的水池,优越的地理位置令他们经常有机会去看池塘里小乌龟。进入中班后,幼儿对乌龟的关注热度不减,在闲暇时间,他们一有机会就会提出去看看这位“老朋友”。除了池塘里的乌龟,班级中还有若干大小不同、品种各异的乌龟,能够为幼儿提供便利的观察条件。

其次,活动内容的选择源于幼儿的已有经验。在前期的观察中,笔者发现,幼儿对乌龟的认识仅仅停留在外形上,认知比较零散。在和幼儿商量过后,笔者认为,幼儿应结合将要进行的动物王国主题进一步了解乌龟朋友。此外,在大班科学活动“有趣的磁铁”中,幼儿对磁铁有了初步的认识和了解,知道磁铁的同极相斥、异极相吸,但是幼儿提出:“长方形的磁铁是这样的,那么其他形状呢?”问题并没有随着一个活动的结束而画上句号,以磁铁为探究中心的活动应运而生。

(二)共生——目标设定遵循预设到调整的过程

伙伴课程的班本化实施是一个动态开发的过程。那么,给予幼儿自主发现与探究的机会,与预设的目标是否矛盾?显然不是,漫无目的地开展项目实践对幼儿的发展提升确实有限,只有正确处理预设目标与生成目标之间的关系,找到两者之间的平衡点,令目标的生成过程源于幼儿且追随幼儿发展,这样共同生发的状态才能使班本化的课程迸发出源源不断的教育价值。

《3~6岁幼儿学习与发展指南》中提到:“幼儿的发展是一个整体,要注重领域之间、目标之间的相互渗透和整合,促进幼儿身心全面协调发展。”基于此,笔者在项目活动实施的初期,充分考虑了目标的整合与均衡。如初步了解乌龟的外形特征,通过分享活动,幼儿尝试用语言和表达自己的观察结果;了解不同种类乌龟的外形特点,尝试从乌龟壳中找到乌龟性别和年龄的关系。教师应尝试用不同的方式表征乌龟的外形特点和行为,领域间相互融合,兼顾幼儿的完整发展。

随着研究时间的不断延长,马上就要进入冬季,乌龟明显不如之前活跃,陷入了接近静止的状态,幼儿的观察也停滞不前。而“乌龟在天气冷时会不会冬眠”这个话题掀起了新一轮的探索,为乌龟冬眠做准备成为幼儿新的兴趣生发点,于是乌龟如何冬眠成为项目活动得以继续的契机。笔者根据幼儿的兴趣,增加了项目活动的目标,挖掘活动中多层次的教育价值。

(三)合作——与伙伴共同探究的学习方式

项目活动通常以合作学习的方式解决某个具体的问题,或完成某个明确的事项,这是项目活动区别于其他活动的重要特征。在这个过程中,项目活動通常以师幼、幼儿之间、师幼与社区或家长资源的合作共同推进。由此可见,项目活动的内涵与园本伙伴课程的解读是相契合的,均重视同伴的作用及伙伴学习的方式。笔者所在的班级先后实施了不同核心领域的项目活动,其目标和内容各不相同,但是伙伴学习的方式却表现得十分明显。有利于同伴间互动的环境、有利于同伴间交往的心理环境支持、有利于同伴间学习的支持策略,让项目活动的开展充分体现了伙伴课程的内涵及价值。小组探究不同乌龟的种类及生活习性,再进行交流分享;伙伴间共同寻找向日葵摔倒的原因,并寻找解决方法;与好朋友一起确定毕业典礼的表演内容,并设计海报;自由结伴确定合作表演京剧的伙伴等。伙伴学习融入项目活动实施的方方面面。

(四)完整——STEAM理念下幼儿的完整发展

STEAM教育模式是科学、技术、工程、艺术、数学的综合,是一种基于问题解决的学习方法,强调学生通过综合运用跨学科的知识与技能,自主动手实践与创作完成工程项目、解决实际问题,并从中获得自身能力的全面提升。班级项目活动的实施是STEAM教育的综合体现,幼儿以感兴趣的问题为探究出发点,在过程中不断完善自己的“工程”,有计划、有步骤地解决问题,其中幼儿收集各种信息、资料并进行交流、分享、表征,然后又根据已有内容提出新的探究问题,这是一个渐进式提升的过程。项目活动的实施并不拘泥于某一领域的单一发展,而是支持幼儿在自主探究的过程中获得完整且全面的发展。

以“班级门前的向日葵”为例,由认识向日葵到照顾不断成长的向日葵,再到发现向日葵摔倒,幼儿对如何拯救向日葵进行了激烈讨论。幼儿A提出:“向日葵摔倒是因为瓜子太多,压弯了向日葵的枝干,扶着它就可以保持不倒。”幼儿B认为用胶带绑住向日葵弯曲的地方也能让向日葵重新站立,他们在自己的班级中寻找可用的材料做尝试,最终也没有获得成功。幼儿C认为长长的杆子可以使用,因为它和向日葵差不多高。于是教师在微信群中寻求家长的协助,希望找到适合长度的竹竿。材料都准备完毕之后,幼儿拯救向日葵的计划正式实施,他们协商每个人应负责的任务,有人扶枝干、有人捆绳子、有人找材料。在家长和教师的帮助下,幼儿齐心协力使向日葵重新站起来。在这过程中,幼儿体现的“工程思维”为问题的解决提供了保障。

四、基于项目活动实施班本化课程的策略

(一)活动的建构体现“双向中心”,幼儿的意愿与教师的作用“相得益彰”

伙伴课程的班本化实施过程体现了幼儿探究的自由与自主,研究内容来源于幼儿,发展于幼儿,但是这并不等于忽视了教师的作用。幼儿的探究经验与能力受年龄所限,因此他们获得的直接经验一般是表面的、零散的,这个时候,教师的作用就显得尤为重要,需要适时地助推项目活动的发展。伴随着幼儿对项目的持续探究,教师在项目活动实施中的支持策略不断丰实、调整。教师帮助幼儿梳理琐碎的经验,让幼儿从已有的经验中获得提升,再应用于实践进行尝试。对中班幼儿而言,他们对向日葵的外形特征有一些初步认知,但是如何把碎片化的经验转化为对向日葵的深度学习呢?这就需要教师作为支持者、合作者、引导者善于发现幼儿在探究过程中的需要,既为幼儿的自主探究留有空间,又能在适当的时机推动幼儿探究行为的持续发展。

(二)挖掘项目的深层价值,幼儿核心经验的提升与情感需要“不偏不倚”

一个项目的探究由幼儿的发现诞生,因幼儿的发展得到升华,那什么才是真正的发展呢?核心经验的提升固然重要,它是项目活动的支撑。同时幼儿情感的需求也应该被充分重视。“我们毕业啦”的项目活动中,即将离开幼儿园的幼儿们对相处已久的小伙伴、教师充满了不舍,项目的开展给予了幼儿自由表达情感的机会。他们为幼儿园内的植物做标志牌;为自己的朋友亲手准备毕业礼物;为教师送上最真挚的祝福;与同伴共同设计毕业典礼的海报与节目单;为朋友们展示自己最擅长的才艺等,全程参与毕业典礼的方方面面,幼儿体会着成长的自信与喜悦,同时也表达了即将分离的依恋与不舍。这样的情感体验将会是幼儿一生中最宝贵的“财富”。

(三)筛选整合各类伙伴资源,资源运用与项目活动的实施“相辅相成”

《幼儿园教育指导纲要》中指出:“环境是重要的教育资源,应通过环境的创设和利用有效促进幼儿的发展。”这里的环境不仅指空间、材料、设施等物质环境,还包括家長资源、同伴资源、社会资源以及有利于幼儿发展的其他资源。项目活动的开展,势必需要依靠幼儿周边丰富的各类资源,用什么?怎样用?成为最需要解决的问题。笔者认为,筛选、整合、利用应该成为伙伴课程资源运用的关键词。

首先,伙伴课程的实施涉及众多的资源种类及具体内容,需要从中筛选出符合不同项目活动特点的资源。其次,是资源的整合。整合不等于盲目叠加,而是寻求相关课程资源的整体建构和综合运用。梳理项目活动资源应用情况可知,园内与园外资源、教师与家长资源、幼儿伙伴间资源以及其他资源相互融合,共同推动了项目活动的开展。

(四)关注多元的评价方式,评价主体与评价内容“适宜有效”

课程的评价一直是困扰笔者的问题,从伙伴课程班本化实施的初期,课程的评价处于想做却总也找不到适宜方法的尴尬境地,观察记录、成长档案册成为最常使用的评价方式。那么,如何丰富评价形式,让更多的主体真正参与到课程评价过程中,在项目活动实施中不断摸索实践呢?以“磁铁的秘密”为例,除了保留以往的评价方式以外,多元评价主体的参与成为项目活动开展的另一助推剂。活动过程中以及结束后,不同的角色对活动的实施都有着不同的感受和看法,语言虽然简洁质朴,却能够感受到项目活动给整个班级带来的惊喜变化。

参考文献:

[1]虞永平. 以班级为基点的幼儿园课程建设[J]. 早期教育,2005(05):6-8.

[2]肖菊红,戴雪芳. 幼儿园项目活动研究综述[J]. 江苏教育研究,2019(16):54-58.

[3]何瑞. 基于STEAM教育理念的小学综合实践活动教学设计与实践研究[D]. 银川:宁夏大学,2021.

(责任编辑:孙晓林)