黄河流域城市经济韧性与生态韧性的耦合协调关系研究

刘同超 吴丹

摘 要:城市是黄河流域高质量发展的重要载体,提升城市经济韧性与生态韧性是城市高质量发展的重要内容。为了给黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的全面实施提供参考,选择沿黄67 个地级市作为研究对象,以2010 年、2015 年、2020 年为时间节点,在分析黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合机理的基础上,运用WSR 理论构建黄河流域城市经济韧性与生态韧性评价指标体系,采用耦合协调度模型分析二者耦合协调演变趋势,运用地理探测器分析耦合协调度的主要影响因子,结果表明:1) 黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合协调度在2010—2020 年整体上先升后降但变化幅度不大,在空间上呈现下游高于中游、中游高于上游的态势;2)黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合协调度整体较低,对67 个城市按良好协调、勉强协调、轻度失调、严重失调进行聚类的城市数量分别为4、7、41、15 个;3)黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合协调度在不同时期的主要影响因子有所不同,除经济韧性指标中的城镇登记失业人数、专利授权数和生态韧性指标中的园林绿地面积一直是主要影响因子外,GDP 在前期属主要影响因子而后期为非主要影响因子,建成区绿化率、工业废水排放量、工业SO2 排放量等生态韧性指标在前期属非主要影响因子而后期为主要影响因子,整体上看,经济韧性指标的影响力由强变弱,而生态韧性指标的影响力由弱变强。

关键词:经济韧性;生态韧性;WSR 理论;耦合协调度;黄河流域

中图分类号:F29;X171;TV882.1 文献标志码:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2024.03.002

引用格式:刘同超,吴丹.黄河流域城市经济韧性与生态韧性的耦合协调关系研究[J].人民黄河,2024,46(3):6-11.

2020 年以来,城市经济发展变缓,提升城市经济韧性与生态韧性成为城市高质量发展的重要内容。践行可持续发展理念可以有效提高城市经济韧性和生态韧性、促进城市生态经济发展,但这对于城市发展过程中的生态资源利用有较高要求。城市经济韧性和生态韧性研究一直备受业界瞩目。在城市经济韧性研究方面,Simmie 等[1] 认为经济韧性分析应重视系统动态演变的过程,Martin 等[2] 认为经济韧性研究应从经济系统受到冲击及恢复的过程进行分析,彭荣熙等[3] 分析了中国东部沿海城市的经济韧性发展状态、产业结构对城市经济韧性的影响,杜文瑄等[4] 分析了金融风险扰动对长三角地区城市经济韧性的影响,刘同超[5] 分析了黄河流域城市经济效率与城市经济韧性之间的耦合关系,王奇珍等[6] 分析了2008 年以来中国城市经济韧性演变规律及影响因素,赵红梅等[7] 分析了城市经济韧性与生态承载力的关系。在生态韧性研究方面,Holling[8] 认为生态韧性是指生态系统从一种状态变成另一种状态的最大能级;Folke 等[9] 认为提升生态韧性应重视生态系统的动态改变,而不是追求生态系统的均衡化;夏楚瑜等[10] 研究了杭州市生态韧性在1995—2015 年的演变规律;孟海星等[11] 从城市生态防灾角度分析了城市生态韧性建设的主要措施。

关于城市经济韧性和生态韧性的已有研究主要聚焦于单一城市经济韧性及其受生态韧性的影响,较少涉及城市经济韧性与生态韧性的正负反馈关系和耦合协调状态。鉴于城市是黄河流域高质量发展的重要载体,本文首先分析黄河流域城市经济韧性与生态韧性的耦合机理,然后运用物理-事理-人理(Wuli-Shili-Renli,简称WSR)理论构建黄河流域城市经济韧性与生态韧性评价指标体系,采用耦合协调度模型分析二者耦合协调演变趋势,运用地理探测器分析耦合协调度主要影响因子,以期为黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的全面实施提供参考。

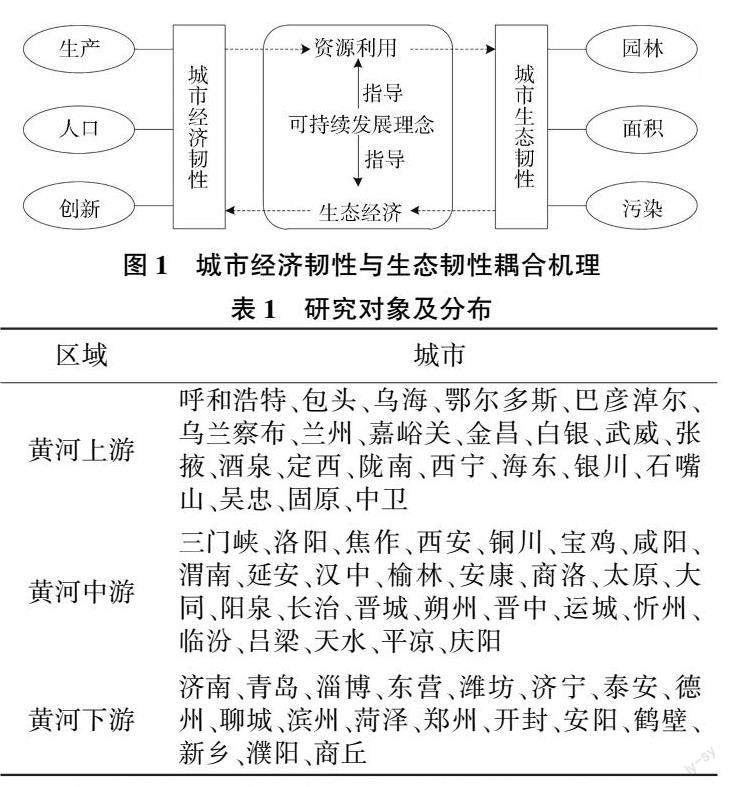

1 城市经济韧性与生态韧性耦合机理

经济韧性是指经济系统通过调整经济结构和发展模式,应对系统内外部干扰、抵御冲击,实现经济可持续发展的能力,其对于经济遭受冲击后出现萎靡不振还是高速发展有关键作用,具体内容包括经济的抵御恢复能力(抵御冲击能力和遭受冲击后的恢复能力)、适应调整能力和创新转型能力。生态韧性是指生态系统对系统内外部扰动的转化能力,其对于生态保护和可持续发展有重要作用,具体内容包括生态的抵御恢复能力、适应调整能力和创新转型能力。

城市发展过程中经济与生态相互影响,二者的變化影响着经济韧性和生态韧性。城市经济韧性以资源利用带来的经济变化结果进行测度,城市生态韧性以经济发展过程中带来的生态变化结果进行测度。从经济韧性与生态韧性耦合的构成要件来看,城市经济韧性通过生产、人口、创新3 个层面体现经济的抵御恢复能力、适应调整能力和创新转型能力,通过资源利用改变生态韧性;城市生态韧性主要通过园林、面积和污染3 个层面体现生态的抵御恢复能力、适应调整能力和创新转型能力,生态韧性的变化会影响生态经济,进而影响经济韧性。提升城市经济韧性和生态韧性的关键是遵循可持续发展理念的资源利用和生态经济发展,在经济发展中合理利用生态资源,以提高生态韧性、促进生态经济发展、提高经济韧性,从而形成良性循环。城市经济韧性与生态韧性耦合机理如图1 所示。

2 研究方法

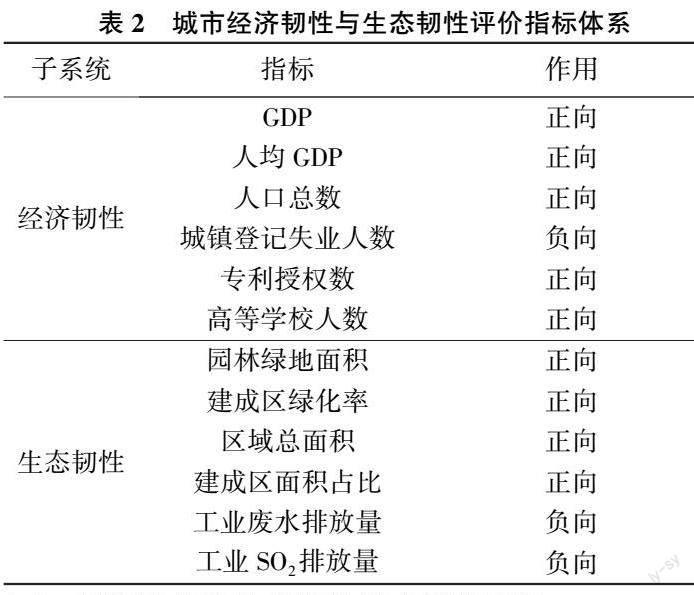

2.1 研究对象和时间节点

黄河流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东九省(区),但并非九省(区)的所有地级市都属于黄河流域,且属于黄河流域的部分地级市数据缺失较多,因此参考相关研究[12-15] ,选择沿黄67 个地级市作为本文研究对象(见表1)。

在时域方面,考虑数据的可获得性和时效性,选取2010 年、2015 年、2020 年3 个时间节点进行城市经济韧性与生态韧性耦合协调研究。本研究所用数据主要来源于《中国城市统计年鉴》,其缺失的部分数据主要依据各省(区)、市统计年鉴予以弥补,个别无法获取的缺失数据采用插值法予以补充。

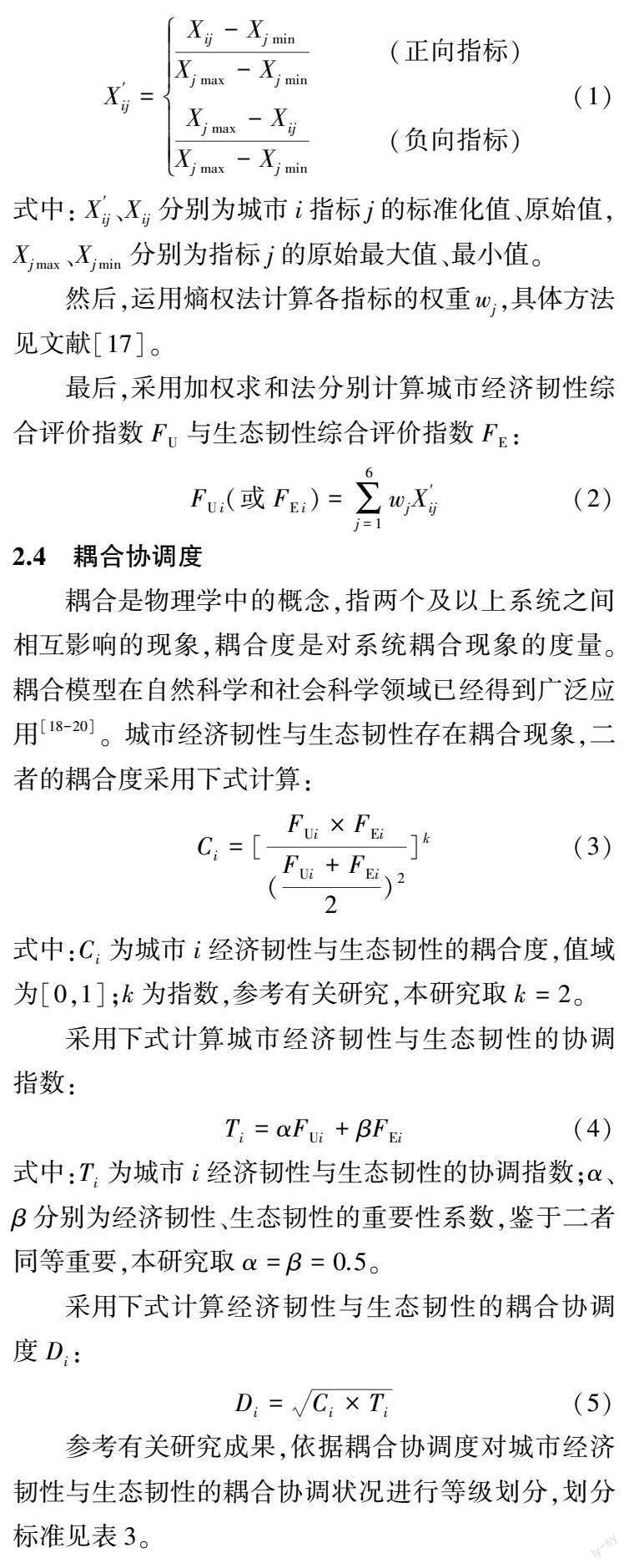

2.2 基于WSR 理论的评价指标体系

WSR 理论是由顾基发等[16] 提出的,其主要思想是以东方哲学观为基础融合中国人民智慧方法的系统思维,核心内涵为懂物理、明事理和通人理。WSR 理论有如下主要特点:一是综合性,WSR 为一种综合性方法,即多种方法的集成,也可以适当嵌入一些别的方法和思想;二是系统性,物理、事理和人理构成一个完整的系统,在系统内部通过这3 个方面相互作用来维持系统的运行;三是迭代性,WSR 理论认为在系统内部物理、事理和人理的相互作用能够不断改进系统,提升系统的适应性和先进性,从而保障系统始终处于迭代状态。目前,WSR 理論主要在风险管理领域运用,通过系统风险分析,降低系统事故发生概率和损失。

系统韧性可作为风险管理的重要内容,WSR 理论用于系统韧性分析具有一定的适用性,其中:物理代表韧性中的抵抗能力,事理代表韧性中的调整转型能力,人理代表韧性中的恢复能力。因此,运用WSR 理论分析城市经济韧性和生态韧性是完全可行的,通过物理、事理和人理3 个方面设置城市经济韧性和生态韧性评价指标体系(见表2)。城市经济韧性设置6 个指标,物理对应生产层面,包括GDP 和人均GDP 两个指标;事理对应创新层面,包括专利授权数和高等学校人数两个指标;人理对应人口层面,包括人口总数和城镇登记失业人数两个指标。城市生态韧性也设置6 个指标,物理对应园林层面,包括园林绿地面积和建成区绿化率两个指标;人理对应面积层面,包括区域总面积和建成区面积占比两个指标;事理对应污染层面,包括工业废水排放量和工业SO2排放量两个指标。

3 结果与分析

3.1 城市经济韧性与生态韧性耦合协调时空演变情况

黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合协调度计算结果见表4(受篇幅所限,表中仅列出了耦合协调度大小排序前10 位和后10 位城市的耦合协调度,以及上游、中游、下游、流域均值)。

从2010 年、2015 年、2020 年3 个时间节点看,黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合协调度在2010—2020 年整体上先升后降(这可能与经济韧性与生态韧性的提升速度不同有关,2010—2015 年经济韧性与生态韧性趋于一致,2015—2020 年经济韧性提升速度较生态韧性提升速度慢导致二者在2020 年差异加大),但变化幅度不大。

从空间上看,黄河流域各城市经济韧性与生态韧性耦合协调度差异较大,2010 年、2015 年、2020 年大小极值比分别达6.6、5.7、7.7,大小排序前10 位均值分别是后10 位均值的3.8 倍、3.7 倍、4.0 倍,耦合协调等级属协调的城市较少(其中只有西安、青岛、郑州、济南四市耦合协调等级维持在中等协调或良好协调),多数城市处于濒临失调及以下等级。从上、中、下游城市经济韧性与生态韧性耦合协调度均值看,下游城市>中游城市>上游城市,原因可能是上游城市经济韧性与生态韧性均较低、中游城市经济韧性高于生态韧性、下游城市经济韧性与生态韧性均较高。

从各省(区)城市经济韧性与生态韧性耦合协调度来看,省会城市或经济发展水平较高的城市相对较高。其中:河南各城市中郑州耦合协调度最高且逐年上升(已达到良好协调等级),洛阳次之(属于勉强协调等级),其他城市大都处于轻度失调等级;山东各城市耦合协调度整体较高但有下降趋势,其中青岛耦合协调度最高(已达到良好协调等级),其次是济南(已达到中等协调等级),再次是淄博和潍坊(处于勉强协调等级),其他城市大都处于濒临失调等级;山西只有太原达到勉强协调等级,多数城市处于中度失调或轻度失调等级,且耦合协调度有下降趋势;内蒙古各城市中呼和浩特和鄂尔多斯耦合协调度较高但有下降趋势,包头耦合协调等级从勉强协调下降到了轻度失调,其他城市耦合协调等级处于中度失调;陕西各城市中西安处于良好协调等级,其他城市大都属于轻度失调及以下等级;甘肃各城市中兰州耦合协调度最高(属于勉强协调等级),其他城市则处于严重失调或中度失调等级;青海西宁属轻度失调等级,海东属严重失调等级;宁夏各城市中银川属濒临失调等级,石嘴山属中度失调等级,其他城市属严重失调等级。

3.2 城市经济韧性与生态韧性耦合协调聚类分析

运用SPSS 26 软件对黄河流域城市经济韧性与生态韧性的耦合协调等级进行聚类分析,把67 个城市划分为良好协调、勉强协调、轻度失调、严重失调4 类,见表5。

良好协调类城市只有分布在黄河中下游的济南、青岛、郑州、西安4 个城市,这4 个城市经济韧性和生态韧性均较高,尤其郑州市经济发展势头迅猛、经济韧性和生态韧性均较高。

勉强协调类城市有7 个,主要分布在黄河中下游地区,这些城市经济韧性和生态韧性较为一致但都不高,需进一步提升经济韧性和生态韧性,进而提高经济韧性和生态韧性耦合协调度。

轻度失调类城市达41 个,主要分布在黄河上中游地区,这些城市经济韧性和生态韧性均低于勉强协调类城市的,其中多数城市经济韧性稍低于生态韧性、少数城市经济韧性稍高于生态韧性,因此应重视经济韧性与生态韧性的协调发展,补齐经济韧性与生态韧性的短板。

严重失调类城市有15 个,大都为黄河上游的非省会城市,这些城市的共性是经济韧性远低于生态韧性,因此应在保持和提升生态韧性的前提下提升经济韧性,以进一步提升城市经济韧性和生态韧性耦合协调度。

3.3 耦合协调度各因子影响力分析

黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合协调度12 个影响因子(指标)的影响力计算结果见表6。把影响力≥0.800 且达到极显著水平的因子作为黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合协调度的主要影响因子,则2010 年的主要影响因子有5 个,即GDP、城镇登记失业人数、专利授权数、建成区面积占比、园林绿地面积,其中有3 个是经济韧性指标、有2 个是生态韧性指标,表明经济韧性指标对耦合协调度的影响略大于生态韧性指标的影响;2015 年的主要影响因子有GDP、城镇登记失业人数、专利授权数,均为经济韧性指标,表明耦合协调度主要受经济韧性指标影响;2020 年的主要影响因子有9 个,即城镇登记失业人数、专利授权数、高等学校人数、园林绿地面积、建成区绿化率、区域总面积、建成区面积占比、工业废水排放量、工业SO2排放量,其中有3 个是经济韧性指标、有6个是生态韧性指标,表明耦合协调度主要受生态韧性指标影响,经济韧性指标对耦合协调度的影响力明显减弱。

对比不同年份各因子影响力可知:经济韧性指标中的GDP 在2010 年和2015 年均为主要影响因子,在2020 年影响力明显减弱、变为非主要影响因子,说明GDP 对黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合协调度的作用在下降,过度追求GDP 的效果越来越不明显,因此经济发展应从高速度向高质量转变;而建成区绿化率、工业废水排放量、工业SO2排放量等生态韧性指标的影响力显著增强,从非主要影响因子变为主要影响因子,因此应进一步加强黄河流域生态保护和污染防治。此外,经济韧性指标中的城镇登记失业人数、专利授权数一直是黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合协调度的主要影响因子,对于经济韧性而言,体现创新的专利授权数是驱动力、而城镇失业人口是抵抗力;生態韧性指标中的园林绿地面积有2 a 是主要影响因子、有1 a 也可作为主要影响因子,其对生态韧性而言是主要的抵抗力。

4 结论与策略

4.1 结论

1)黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合协调度在2010—2020 年整体上先升后降但变化幅度不大,在空间上呈现下游高于中游、中游高于上游的态势。

2)黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合协调度整体较低、各城市极差较大,其中郑州、青岛、济南、西安四市耦合协调度在0.7 以上,有26 个城市耦合协调度在0.3 以下,对67 个城市按良好协调、勉强协调、轻度失调、严重失调进行聚类的数量分别为4、7、41、15 个。

3)黄河流域城市经济韧性与生态韧性耦合协调度在不同时期的主要影响因子有所不同,除经济韧性指标中的城镇登记失业人数、专利授权数和生态韧性指标中的园林绿地面积一直是主要影响因子外,GDP在前期属主要影响因子而后期为非主要影响因子,建成区绿化率、工业废水排放量、工业SO2排放量等生态韧性指标在前期属非主要影响因子而后期为主要影响因子,整体上看,经济韧性指标的影响力由强变弱,而生态任性指标的影响力由弱变强。

4.2 策略

1)重视经济高质量发展和生态保护,在生态保护中合理利用资源,构建良好的经济韧性与生态韧性协调发展模式。从微观角度看,经济韧性提升需要合理利用生态资源,生态韧性的提升需要经济发展作为支撑;从宏观角度看,经济韧性与生态韧性的良好协调需要政府制定相应政策和机制,如禁止高排污高污染企业入驻、加强科技成果转化、扶持新能源高科技企业发展、大力发展生态经济等。

2)实施区域差异化发展策略,尽力提高上中游城市经济韧性与生态韧性的耦合协调度、缩小上下游发展差距。黄河上游多数城市经济韧性与生态韧性严重失调、经济韧性显著较生态韧性差,应充分利用生态韧性的优势,重点发展生态经济,提高科技支撑能力,加大人才吸引力度,从抵抗力、恢复力和调整转型力三方面提升经济韧性。

参考文献:

[1] SIMMIE J,MARTIN R.The Economic Resilience of Regions:Towards an Evolutionary Approach[J].Cambridge Journal ofRegions,Economy and Society,2010,3(1):27-43.

[2] MARTIN R,SUNLEY P.On the Notion of Regional EconomicResilience:Conceptualization and Explanation[J].Journal ofEconomic Geography,2014,15(1):1-42.

[3] 彭荣熙,刘涛,曹广忠.中国东部沿海地区城市经济韧性的空间差异及其产业结构解释[J].地理研究,2021,40(6):1732-1748.

[4] 杜文瑄,施益军,徐丽华,等.风险扰动下的城市经济韧性多维测度与分析:以长三角地区为例[J].地理科学进展,2022,41(6):956-971.

[5] 刘同超.黄河流域城市经济韧性与效率耦合协调关系研究[J].河南科技学院学报,2022,42(7):18-25.

[6] 王奇珍,朱英明.中国城市经济韧性及影响因素研究[J].生态经济,2021,37(10):84-92.

[7] 赵红梅,隋琦.资源型城市经济韧性与生态承载力耦合协调研究[J].煤炭经济研究,2022,42(3):37-43.

[8] HOLLING C S.Resilience and Stability of Ecological Systems[J].Annual Review of Ecology and Systematics,1973(4):1-23.

[9] FOLKE C,CARPENTER S R,WALKER B,et al.ResilienceThinking:Integrating Resilience,Adaptability and Transform?ability[J].Ecology and Society,2010,15(4):299-305.

[10] 夏楚瑜,董照樱子,陈彬.城市生态韧性时空变化及情景模拟研究:以杭州市为例[J].生态学报,2022,42(1):116-126.

[11] 孟海星,沈清基.城市生态空间防灾韧性:概念辨析、影响因素与提升策略[J].城乡规划,2021(3):28-34.

[12] 郭付友,佟连军,仇方道,等.黄河流域生态经济走廊绿色发展时空分异特征与影响因素识别[J].地理学报,2021,76(3):726-739.

[13] 王文彬,唐德善.黄河经济带空间结构及影响因素研究:与长江经济带的比较分析[J].地域研究与开发,2021,40(5):25-30.

[14] 陈小宁,白永平,宋龙军,等.黄河流域中上游四大城市群经济联系和网络结构比较分析[J].地域研究与开发,2021,40(4):18-23.

[15] 张仲伍,畅田颖,高鑫.黄河流域生态经济协调发展研究[J].地域研究与开发,2021,40(3):25-30,36.

[16] 顾基发,高飞.从管理科学角度谈物理-事理-人理系统方法论[J].系统工程理论与实践,1998,18(8):2-6.

[17] 杨晨钰婧,薛永基.黄河流域农林经济与生态环境耦合协调性研究[J].人民黄河,2022,44(4):10-14,19.

[18] 方创琳,周成虎,顾朝林,等.特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应解析的理论框架及技术路径[J].地理学报,2016,71(4):531-550.

[19] 逯进,郭志仪.中国省域人口迁移与经济增长耦合关系的演进[J].人口研究,2014,38(6):40-56.

[20] 熊建新,陈端吕,彭保发,等.洞庭湖区生态承载力系统耦合协调度时空分异[J].地理科学,2014,34(9):1108-1116.

[21] 王劲峰,徐成东.地理探测器:原理与展望[J].地理学报,2017,72(1):116-134.

【责任编辑 张智民】