基于ISM-MICMAC模型的山地旅游轨道交通单双线组合选用条件分析

李博艺,刘 澜,苗 沁,石义博,齐援盟

(1.西南交通大学 交通运输与物流学院,四川 成都 610031;2.昆明铁道职业技术学院 铁道运输学院,云南 昆明 650200;3.西南交通大学 综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室,四川成都 610031;4.中铁二院工程集团有限责任公司 华东勘察设计有限公司,浙江 杭州 310009)

0 引言

近年来,山地旅游因山地生态价值本身的吸引力而愈加保持持续旺盛的生命力,事实上我国山地形态多样,山地景观丰富,发展山地旅游有着得天独厚的优势,建设轨道交通将完善山地景区路网结构,优化整合交通运输资源和旅游资源,推动山地旅游行业发展,同时也为国家实施精准扶贫和乡村振兴战略提供极为重要的交通工具与解决方案[1]。因此,山地旅游轨道交通作为综合交通运输体系的有机组成,建立健全山地旅游轨道交通规划建设、运营服务体系,合理确定线网规模布局、建设时序、建设标准,充分考虑区域协调发展、土地增值开发、产业联动升级,有序推动其落实、实施显得尤为必要。

在山地旅游轨道交通建设研究方面,李艳等[2-4]围绕山地旅游交通环境、线路、客流、经济等特征,提出适宜山地旅游轨道交通的车辆设计;陈厚文等[5-7]借鉴国外发展山地旅游轨道交通系统经验,对比分析适合在我国发展的几种山地旅游轨道交通制式;沈健等[8-10]着重研究齿轨道岔、入齿装置、工程施工等应用于山地旅游轨道交通的要点;四川、湖南等地均在发展山地旅游产业,章玉伟等[11-12]探讨山地旅游轨道交通项目的关键技术及其与景区融合发展的模式。目前,国内山地旅游轨道交通研究起步较晚,既有研究大多围绕山地旅游轨道交通系统制式、车辆设计、工程技术展开讨论。而山地旅游轨道建设应以生态经济和旅游经济理论为指导,以运输效能和服务水平的实现为核心,遵循开发与保护相结合的原则,其建设规模需要与游客规模相适应。

因此,研究从地质环境适应性、客流需求匹配性、运营经济性3 个维度,分析山地旅游轨道交通线路规模的影响因素,并利用ISM-MICMAC 模型探索影响因素的层次关系,旨在为山地旅游轨道交通建设发展提供参考。

1 山地旅游轨道交通单双线组合的选用条件分析

对于轨道交通而言,一般线路数量越多、覆盖密度越大,轨道交通系统提供的运输能力越高,但提高运输能力不能过多关注线路规模的增大,路网规模的增大只有在结构优化下才能真正发挥路网的效益。当投入足够的资源换取极限能力,即修建山地旅游轨道交通双线,而部分站点没有那么多客流需求时,将会使运输能力虚糜、运输效益下降。而当考虑以最低的投资运营费用修建单线,又会造成单位时间内所能够提供的最大可能运输产品生产量无法满足要求的水平。鉴于轨道交通的建设往往投资金额巨大、回收周期长且资金来源有限,因而考虑在投资运营费用不超过最大允许值时,且在系统制式统一、车辆编组固定、科学合理的行车组织方法条件下,根据运量增长需求,或在区间断面客流不均衡的线路上,或受山地地形条件限制导致站间距离短增设会让站不利且目前能力又不足时,或因地质困难造成工程投资较大需要分阶段发展时,可以考虑修建单双线组合线路,这样不仅可以满足一定时期运量的需要,而且能够改善运营条件,提高运营效益。

(1)与客流需求的匹配性分析。山地旅游轨道交通客流需求是运输供需系统的重要主体,在时间尺度下,山地旅游景区全年客流分布季节差异性明显,处于景区旺季时客流陡增,轨道交通运力供不应求;处于淡季时,旅游客流骤减,运力过剩。且受游客出行行为影响,山地旅游轨道交通客流在每日的时段分布上,时间波动性最为明显,一般在早上、下午时间段分别存在一定的峰值。在空间尺度下,山地旅游轨道交通线路将根据游客的流向、流量串联起各个旅游景点,同时兼顾服务于沿线居民经济据点,因而往往会表现为客流需求聚集分布在一些热点旅游景点,进而线路各个断面的客流规模和分布规律差别也会较大。基于以上特征,山地旅游轨道交通单双线组合的运能既要能够充分满足客流需求,又需要在线路中各区段的能力负荷分布合理,且线路能力能够在一定程度上容纳客流需求的波动,则认为线路的运输能力与客流需求相互匹配。

(2)运营经济性分析。山地旅游轨道交通单双线组合运营模式带来的经济效益,一是由于修建运营山地旅游轨道交通单双线组合对山地区域空间形态产生影响,进一步带动工业、农业、文化、服务业等产业的全面联动发展,使人才、资源、信息加速流动,促进地区经济转型升级,提升经济发展水平所形成的效益。二是在一定的客流需求条件下,通过合理配置列车编组、线路规模等,可以实现系统能力与需求的匹配,既可以带来运营收入的同时又能减少工程建设和车辆购置等费用,提升轨道交通系统的经济效应。初步估算山地旅游轨道交通单线建设投资5 000~7 000 万元/km,双线投资7 000~10 000万元/km,低于高速公路投资(15 000万元/km)和铁路干线投资。单线的成本较低,双线在初期投资成本较高,因而在正线数目设置时应充分考虑投资建设成本和后期的运营维护费用,以达到最大的经济效益。

(3)与地质环境的适应性分析。山地通常地形险峻,哑口多,山体厚,坡陡谷深,高差悬殊,地层岩性多样,地质构造复杂,工程地质条件差,山体、河谷之间及区段内部的不同地段地质条件差别较大,不良地质有地震、滑坡、泥石流、高地应力等[13]。且立体气候明显,干雨季分明,雨雾雪天多,极易诱发地质灾害。同时,山地内往往留存原始生态环境、自然保护区、风景名胜区等较多环境敏感点。因此,山地旅游轨道交通单双线组合需要充分考虑山地生态系统脆弱性和敏感度,贯彻最小程度破坏的指导思想,一是将安全第一、资源节约和环境保护贯穿于规划、设计、建设和运营全过程,积极发展绿色交通,集约利用土地、通道等资源,避让环境敏感区和生态脆弱区,实现安全、低碳、持续发展;二是由于山地地形地貌险峻,线路坡度大、曲线多、半径小,技术标准需要综合考虑地形特点、设计速度、运输需求、轨道交通制式、车型及工程投资等因素综合确定,尽可能对沿线植被及地质环境起到有效保护作用的同时降低工程造价。

2 基于ISM-MICMAC 的山地旅游轨道交通单双线组合影响因素分析

解释结构模型法(ISM)通过提取问题的构成要素,利用有向图、矩阵等工具进行处理从而得到直观的多层次递阶结构模型,使各要素间的关系更加清晰化和条理化[14]。交叉影响矩阵相乘法(MICMAC)计算系统各要素的驱动力与依赖度,达到对要素分类归纳的效果,便于理解要素在系统中的实质作用,从技术层面上来说,MICMAC 弥补了ISM 的不足[15]。因此,运用ISM-MICMAC 模型,分析山地旅游轨道交通单双线组合影响因素的内在关联,从而使整个研究过程更具科学性、完整性。

2.1 提取影响因素

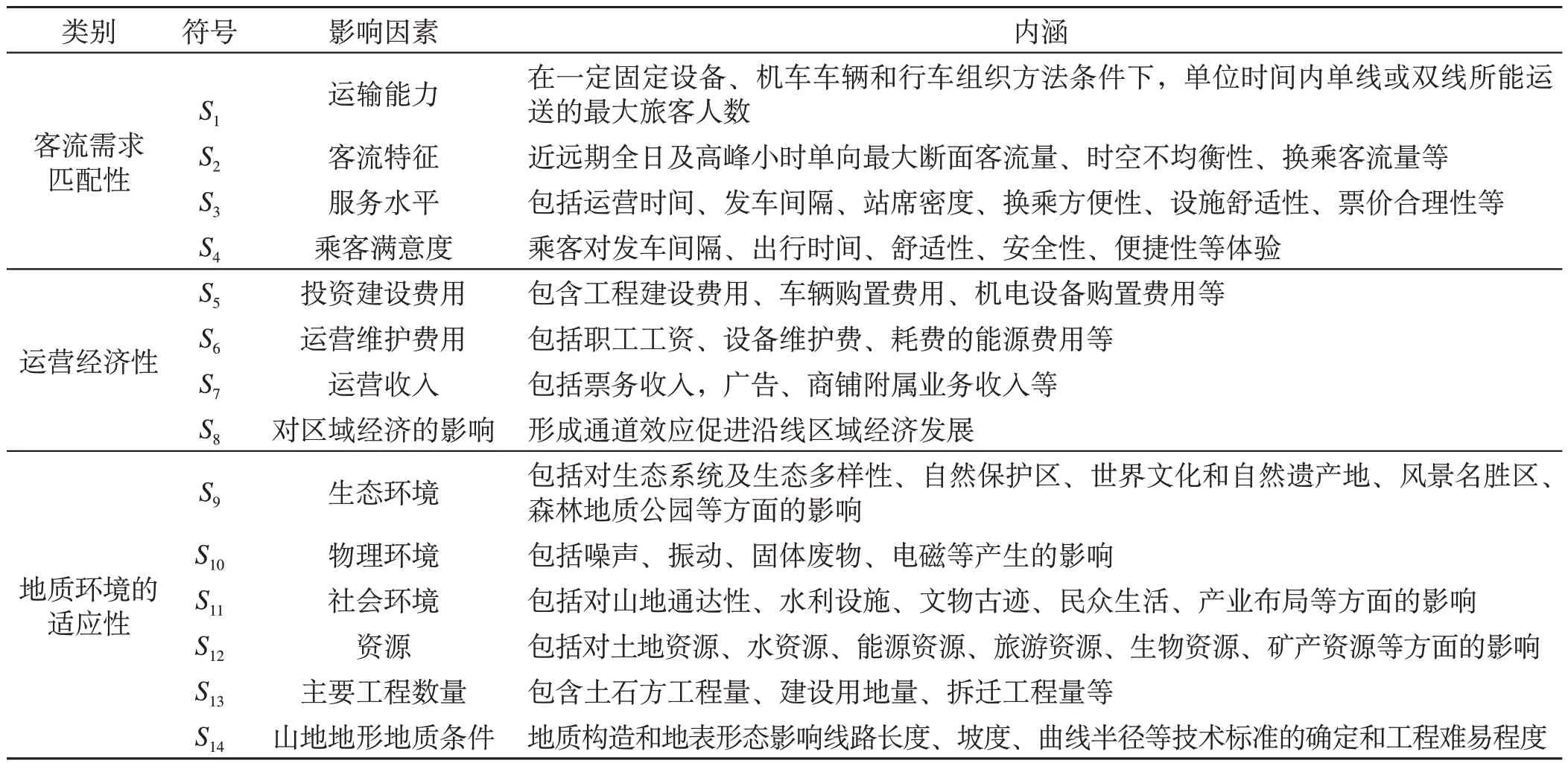

山地旅游轨道交通单双线组合受多因素影响,不仅以整体发展规划为出发点,坚持可持续发展为目标,强调线路与沿线地区的文化、生态、经济产业形成相互促进、相互带动,在注重线路运能与运量预测波动相适应的同时,还需要充分考虑建设运营的经济合理。首先通过梳理既有文献和工程实践,总结出可能存在的影响因素,再通过对业内专家与从业人员的深入访谈,对因素进行归纳、合并、整理,最终获得14 个影响因素,山地旅游轨道交通单双线组合影响因素如表1所示。

表1 山地旅游轨道交通单双线组合影响因素Tab.1 Influencing factors of single and double track combination of mountain tourism rail transit

2.2 ISM模型分析

2.2.1 ISM模型构建

(1)建立邻接矩阵。邻接矩阵主要描述表1 中各影响因素之间的直接联系情况,如果变量si对变量sj有影响,则aij记为1;如果变量si对变量sj无影响,则aij记为0。在列举分析各个影响因素的基础上,邀请专家就14 个因素及因素间相互影响关系进行访谈,结合因素特征与专家意见,根据以上规则,在因素之间建立二元关系,构建邻接矩阵A。

(2)计算可达矩阵。邻接矩阵记为A,单位矩阵记为I,对A+I进行布尔运算,直到满足(A+I)k-1≠(A+I)k=(A+I)k+1=M为止。此时,M为邻接矩阵A的可达矩阵,该过程可利用数学软件求得。

(3)影响因素层级划分。可达矩阵M第si行中所有元素为1的列对应的因素组成的集合叫做可达集,用R(si)表示;第si列中所有元素为1的行对应的因素组成的集合叫做先行集,用P(si)表示。计算各影响因素的可达集、先行集和交集如表2 所示。如果P(si)∩R(si)=R(si),则R(si)为最高因素集。找出最高层因素集合后,将其所在矩阵的行和列元素删除,依次迭代,直到所有因素都被分解,即可得到层级划分结果L1={S8},L2={S7},L3={S1,S2,S3,S4},L4={S6},L5={S5,S13},L6={S9,S10,S11,S12,S14}。

(4)生成ISM模型。根据以上层级划分结果及提取骨架矩阵后,便可以得到6 个层级的递阶有向图,并将有向图转化成更加直观和易于理解的解释结构模型,山地旅游轨道交通单双线组合影响因素解释结构模型如图1 所示。通过图1 可以明确各影响因素的主次关系,辨别问题的本质。

2.2.2 ISM模型结果分析

处于顶层的影响因素为S8,是直接影响因素,也是系统的终极目标,S8的解决依赖于底层和中间层因素的解决。山地旅游轨道交通单双线组合系统在充分考虑客流需求S1至S4、运营经济性S5至S7、地形地质环境S9至S14的前提下能够特色突出、结构合理,承接要素流动,协调区域发展,是推动旅游资源转化为旅游经济的内驱动力,促进山地区域脱贫致富,带动区域经济社会繁荣。

第2 层至第5 层的影响因素为S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S13,为中间层影响因素。这些因素与其他层级因素之间关系密切,互相影响,可以通过底层因素的解决传递给顶层。其中,S5投资建设费用和S13主要工程数量,互相牵制,在受到第6 层影响的同时又作用于其他各层,是影响山地旅游轨道交通单双线组合较深层次的因素;S6运营维护费用位于该模型的中心节点,是影响山地旅游轨道交通单双线组合的关键一环。究其根本是运营经济维度从下向上支撑,关联到轨道交通系统的建设、服务、管理等方面。线路规模越大,投资建设费用、运营维护费用越高,后期对线路站场、车辆、供电、通信等设备运营维护的好坏也将影响到轨道系统的运输能力、服务水平,从而决定了乘客对轨道交通系统的满意程度。

第6层影响因素有S9,S10,S11,S12,S14,为根源性影响因素。该类因素不再受其他因素影响,是起决定性质的因素。与城市轨道交通建设环境不同,山地地形地质复杂、生态环境脆弱,环境承载力总体较低,容易受到不当开发活动影响而产生负面效应,因而是该系统需要首要关注的因素,对其高度重视有利于实现山地旅游轨道交通建设与生态协调发展。

2.3 MICMAC模型分析

2.3.1 MICMAC方法

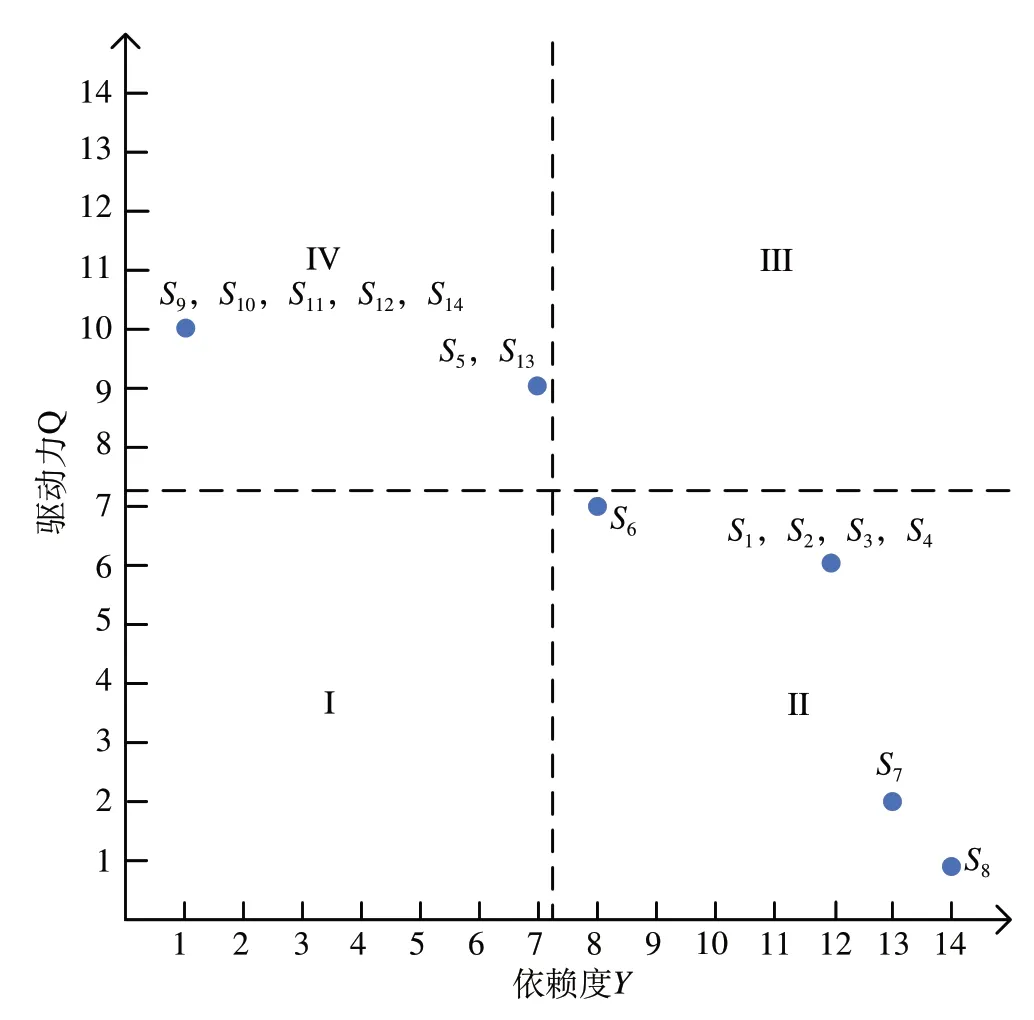

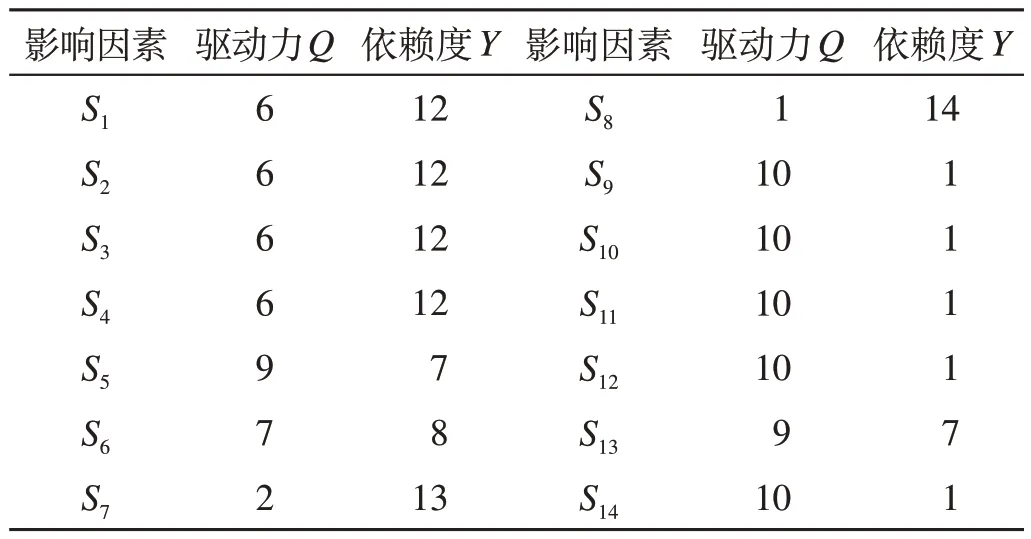

计算可达矩阵M各行和各列之和,记为驱动力Q和依赖度Y。如果某因素的驱动力较大,代表此因素对系统中其他因素的影响较强;如果某因素的依赖度较大,则代表系统中其他因素对该因素影响较大。各影响因素的驱动力和依赖度数值如表3 所示。以表3 中的数据为基础,以依赖度和驱动力作为横纵坐标轴建立坐标系,对各因素所属象限进行划分。影响因素MICMAC 分类如图2 所示。其各象限所代表的含义分别为I 自治簇、II 依赖簇、III关联簇和IV独立簇。

图2 影响因素MICMAC分类Fig.2 MICMAC classification of influencing factors

表3 各影响因素的驱动力和依赖度数值Tab.3 Driving force and dependence values of influencing factors

2.3.2 MICMAC结果分析

第I 象限自治簇具有较低的驱动力和较低的依赖性。属于该区域的影响因素在一定程度上独立于系统之外,研究结果显示没有位于自治簇的影响因素,表明所选取的14 个影响因素与系统关联度较大。

第II象限依赖簇具有较低的驱动力与较高的依赖性。属于此象限的影响因素有S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8。这些影响因素处于ISM 模型较高层,较易受其他因素影响,一般是其他因素作用的结果。其中,S7运营收入和S8对区域经济的影响位于ISM模型的最高处,也是依赖度最强、驱动力最弱的影响因素。因此,对于这一象限的影响因素可以通过把控能对其产生影响的环节,来使得这一象限的因素处于良性的状态。如通过改善运输结构,打造功能服务完善、规模布局合理的山地旅游轨道交通单双线组合系统,在资源节约的同时提升客座率,降低轨道交通单位运营成本,使得企业的盈利能力更强,并带动沿线产业开发,有效促进山地区域经济的发展。

第III 象限关联簇具有较高的驱动力与较高的依赖性。事实上该区域的影响因素属性活跃,各因素间有强烈的作用与反作用关系。研究结果显示没有位于关联簇的影响因素,表明所选取的影响因素在系统中较为稳定。

第IV 象限独立簇具有较高的驱动力与较低的依赖性。属于此象限的影响因素有S5,S9,S10,S11,S12,S13,S14。这些影响因素在ISM 模型中位于下层,是深层次和根源性的影响因素,如果该象限的因素能够得到较好解决,将对其他因素的解决产生积极作用,因而应给予足够的重视。其中,S9,S10,S11,S12,S14为驱动力最强的影响因素,表明其在山地旅游轨道交通单双线组合系统中具有最核心的推动力。

3 研究结论与建议

为加快实现“快进慢游”的旅游交通网络建设,提出山地旅游轨道交通单双线组合方案,在综合考虑山地旅游客流、地形地质、运营经济等因素后是一种较为理想的选择,为山地旅游轨道交通发展提供全新途径。但是,确定山地旅游轨道交通的线路规模,涉及面广,制约因素众多,是一项复杂的系统工程。研究提取14 个山地旅游轨道交通单双线组合的影响因素,通过ISM模型探讨各影响因素的关联机制,找出影响山地旅游轨道交通单双线选用的直接、间接和根源性影响因素,并结合MICMAC 方法,分析各影响因素的驱动力和依赖度,将14 个影响因素大致分为依赖簇和独立簇两类,说明所选因素均无法单独作用于目标系统,而是通过各因素间较强较稳定的关联关系合力作用从而影响目标。从研究结果分析得出以下建议。

(1)因地制宜,推动可持续发展。对根源性影响因素应高度重视,究其原因是其在系统中的推动力最强。这是由于在传统的线路设计理念指导下,往往以最大限度降低工程成本和造价为目标来考虑路线方案,但山地旅游生态环境敏感而脆弱,容易受到人为影响,线路敷设不能只局限于满足交通运输功能和地区经济发展要求,应贯彻环保选线理念,综合分析利弊,实现轨道交通建设发展和生态保护共赢。因此,不妨在山地工程地质条件差,技术和施工难度高,并且当山地旅游轨道交通经过一些生态保护区时考虑该区间修建单线,从而减少对土地的占用和对环境的切割。结合工程实际应用,拟采取单双线组合的线路中,单线线路长度或双线线路长度各自的占比可以达到整条线路的1/4 时,可以考虑施行单双线组合的方案。

(2)供需均衡,提升服务水平。S1运输能力、S2客流特征、S3服务水平为中间层影响因素,其关系复杂,相互影响和作用,具有较高的依赖度,是山地旅游轨道交通单双线组合的重点和难点。山地旅游轨道交通客流存在时空不均衡性,当单向断面客流不均衡系数超过1.5 时,可以考虑采用单双线组合运营的模式,此时需要根据客流量确定单双线数目,在此基础上,可实施一线多交路运输组织方式,对客流集中的区间修建双线实行小交路、高密度运输组织方式,客流分散稀少的区间修建单线实行大交路、低密度的运输组织方式。这样采用大小交路套跑、高低密度混行的方式,发车间隔时间将缩短,车厢满载率较为均衡,可以有效避免客运结构性短缺与局部能力过剩,有助于均衡配置各种运力资源,实现供给总量和供给结构同时适应游客需求特性,提高山地旅游轨道交通服务质量。

(3)控制成本,优化投入产出。S5投资费用、S6运营维护费用、S7运营收入分别处于独立簇和依赖簇2 个象限,投资费用位于较低层,驱动力较大,连带作用较强,是影响山地旅游轨道交通单双线组合较深层次的因素;运营维护费用处于层次结构的中心节点,是影响山地旅游轨道交通单双线组合的关键一环;运营收入处于较高层,依赖度较高。三者通过层级递进关系进而影响系统目标,需要重点把控。轨道交通建设如果投入过多会造成生产过剩,生产的各个方面难以得到协调,轨道交通运营效率降低,边际效益逐渐下降;如果投入不足,线路运输能力不能满足客流需求,无法实现最佳规模经济,此时需要增加投入。如果单双线组合的方式比全线修建双线的成本节省超过10%,建议采用单双线组合运营的模式。此时,在一定程度上扩大了生产经营规模,使得长期平均总成本下降,从而提高利润水平,以实现最优的投入产出组合。