基于云模型的“一带一路”沿线省份国际冷链物流发展水平评价研究

杨 扬,罗仲禹,徐新扬

(昆明理工大学 交通工程学院,云南 昆明 650500)

0 引言

据国家统计局《中华人民共和国2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示,2022年,中国货物进出口总额达到42.1万亿元,连续六年保持世界第一,对外贸易稳定增长,同时冷链物流市场规模和需求不断增大,为地区国际冷链物流提供了新的机遇和动力[1-2]。“一带一路”倡议能促进沿线国家和地区发展,然而沿线省份国际冷链物流发展不平衡。因此,对“一带一路”沿线省份的国际冷链物流发展水平进行评价,研究发展差异和影响因素,对促进国际冷链物流发展具有重要意义。

目前对冷链物流已有丰富的研究。钟晓燕等[3]基于财务数据对冷链企业竞争力进行评价;Oliveira等[4]从运输路线的角度,对物流绩效进行测算;孙晓云[5]考虑冷链物流运营能力,研究冷链物流对国际贸易的影响。评价方法上,李瑛[6]运用AHP对南亚跨境物流系统进行评价;闫军等[7]应用熵权-云模型对区域物流指数进行评价,证明该方法能够有效应用于物流评价研究。综上所述,在已有研究中,缺少对营商环境和地理因素的考虑,评价方法以定性评价为主,缺少定量分析,因此,从国际贸易的视角,综合营商环境和地理区位因素,构建国际冷链物流发展水平评价指标体系进行定量分析,为区域发展国际冷链物流提供借鉴参考。

1 国际冷链物流评价指标体系及评价方法

1.1 国际冷链物流发展水平评价流程

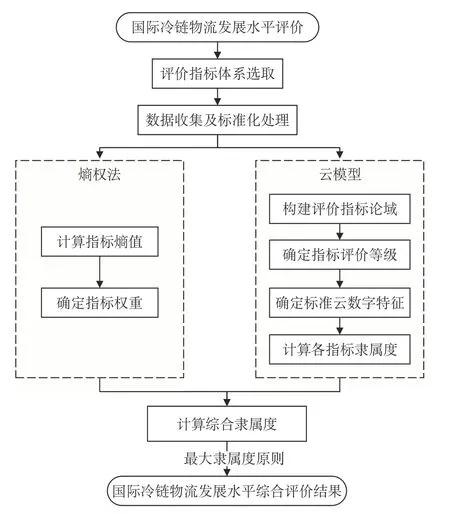

选取国际冷链物流评价指标,利用熵值法确定指标权重,应用云模型进行综合评价,最终得到国际冷链物流发展水平评价结果,国际冷链物流发展水平评价流程如图1所示。

图1 国际冷链物流发展水平评价流程Fig.1 Evaluation process of international cold chain logistics development level

1.2 国际冷链物流发展水平评价指标体系选取

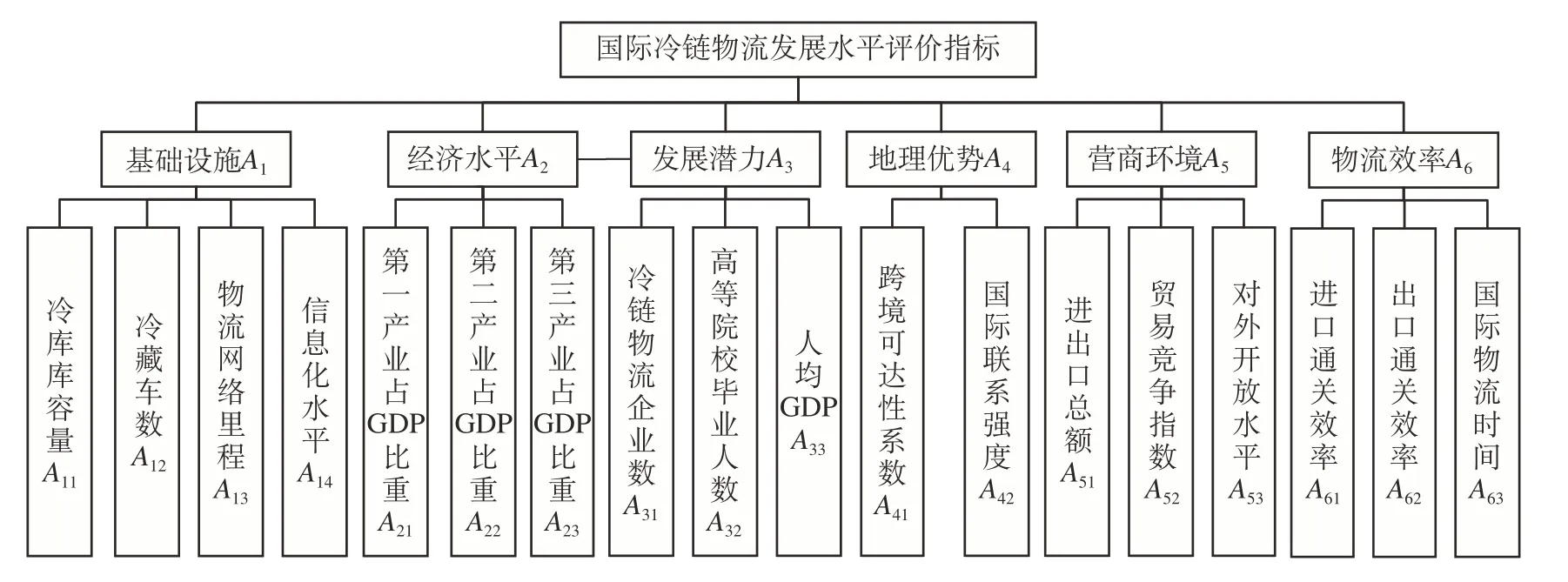

国际冷链物流发展水平存在地区差异,选取指标对冷链物流发展水平进行评价。评价指标的选取遵循综合性、科学性、数据易获性和代表性的原则。从物流系统一般要素人、财、物3 个角度选取基础指标,考虑地理区位和营商环境因素,构建基础设施、经济规模、发展潜力、地理优势、营商环境、物流效率6个准则层。

(1)基础设施类指标。冷链基础设施是冷链物流活动的基础,信息平台能整合冷链物流资源。因此,为体现基础设施和信息平台对国际冷链物流的重要性,选取冷库库容量、冷藏车数、物流网络里程和信息化水平4 个指标。其中,物流网络的量化主要考虑铁路和公路两种运输方式,将铁路里程折算成公路里程。

(2)经济规模类指标。第一产业、第二产业和第三产业对冷链物流的发展有重要促进作用,能够反映冷链物流发展所处经济环境,因此借鉴参考文献[8]指标选取方法,选取第一产业占GDP比重、第二产业占GDP 比重和第三产业占GDP 比重3 个指标。

(3)发展潜力类指标。冷链物流连接生产端与消费端,发展潜力大。冷链物流企业作为冷链物流的基本生产单位能激发行业发展潜力。人均GDP是表征居民收入水平的重要指标,人均GDP 越高,代表该地区消费潜力越高。劳动力层面,高校毕业人数增多,人力资源市场竞争激烈,能促进行业技术发展。因此,选取冷链物流企业数、高校毕业人数和人均GDP3个指标。

(4)地理优势类指标。地理因素和冷链运输活动具有密切关系,地形、地质等自然条件能限制运输活动的范围。从可达性以及区域辐射能力的角度考虑,选取跨境交通可达性系数和国际联系强度2个指标[9-10]。

(5)营商环境类指标。营商环境是区域间进行国际合作竞争的重要保障,对促进合作,提升国际竞争力具有重要意义。贸易竞争指数[11]反映该地区是否处于竞争优势,竞争指数越高,营商环境越有优势,计算方式为出口额和进口额的差与进出口总额的比值。因此选取进出口总额、贸易竞争指数和对外开放水平[12]3 个指标。其中对外开放水平由进出口总额与GDP的比值确定。

(6)物流效率指标。运输时间和通关效率是国际冷链物流的重要指标。运输时间越短或通关效率越高,损耗则越少,冷链贸易越有优势。因此,借鉴文献[6],构建进口通关效率、出口通关效率和国际物流时间3个指标对物流效率进行刻画。国际冷链物流发展水平评价指标如图2所示。

图2 国际冷链物流发展水平评价指标Fig.2 Evaluation indexes of international cold chain logistics development level

1.3 国际冷链物流发展水平评价模型

1.3.1 跨境可达性及国际联系强度

跨境可达性能够反映出沿线地区与国内外地区建立联系的难易程度,与地理区位、运输方式、区域经济发展水平和城市规模均有关。

式中:Ai为城市i的跨境可达性;Aix为城市i以第x种运输方式的可达性;Ai1和Ai2分别为公路和铁路的可达性;α和β分别为公路和铁路的权重,由2种运输方式货运量占货运总量的比例确定,分别为0.84、0.16;Tijx为城市i到城市j间以第x种运输方式的最短时间,h;Mj为城市j的综合指数;Pj为城市j的总人口数,万人;Gj为城市j的GDP,万元;ri为城市i的可达性系数;n为城市总数,个。

国际联系强度能反映不同城市间经济相互辐射及接受经济影响的程度。

式中:Rij为城市i与境外城市j间的联系强度,%;Pi和Pj为城市i、j的人口总数,万人;Gi和Gj为城市i、j的GDP,万元;Dij为城市i、j间的最短距离,km;其中Ri为城市i的国际联系总量,%;m为与城市i有贸易往来的城市总数,个。

1.3.2 熵权法

(1)数据预处理。由于原始数据存在量纲差异,需对数据做标准化处理。正向指标标准化

负向指标标准化

式中:'为数据标准化值;Xij为第i个对象的第j个指标值;maxXij和minXij分别为数据的最大值和最小值。

(2)熵权法求权重。熵权法的思想是根据数据波动性大小来确定权重,数据波动越大对评价的影响越大,故赋权也大。它规避了传统赋权方法的主观性和人为因素对指标的干扰,可以清晰地反映出各指标对国际冷链物流发展水平的重要程度。

式中:Yij为各样本占整体样本的比重;pj为信息熵值;ωj为各指标权重;n为评价对象个数,个;d为指标个数,个。

1.3.3 云模型

云模型是一种基于随机数学和模糊数学且能够实现定量与定性相互转化的方法。其数字特征由期望Ex、熵En和超熵He描述。运用云模型对国际冷链物流发展水平进行评价[13-15],其具体方法如下。

(1)构建评价指标论域。根据构建的评价指标体系,确定准则层因素论域A=(A1,A2,A3,A4,A5,A6),指标层论域为A1=(A11,A12,A13,A14)、A2=(A21,A22,A23)、A3=(A31,A32,A33)、A4=(A41,A42)、A5=(A51,A52,A53)、A6=(A61,A62,A63)。

(2)确定各指标评价等级及标准云数字特征。为方便展现中间等级,指标评价等级论域U的等级数一般取为奇数。在确定评价等级后,将各等级的边界作为约束空间[φmin,φmax],计算出标准云数字特征。

式中:Ex为评价数据的中心值;En为样本的离散程度;He表示熵的熵;φmax和φmin分别表示评价区间的上限和下限;a经调试后取值。

(3)确定各评价指标隶属度。云模型隶属度客观描述了各数据样本属于云图等级的程度。利用云发生器,借助MATLAB 编程,并根据各评价指标的实际值和云模型数字特征值计算得到各评价指标在对应不同等级下的隶属度,最后建立云模型隶属度矩阵。

式中:μ为隶属度;En'为以En为期望;He2为方差的正态随机数。

(4)确定国际冷链物流发展水平评价等级。利用权重和隶属度计算综合隶属度,由最大隶属度原则确定最大隶属度所在的评价等级,该等级则为最终的国际冷链物流发展水平评价等级。

式中:C为综合隶属度。

2 实证分析

2.1 数据来源

部分经济类数据来源于国家统计局、各地海关统计数据、各省份《国民经济和社会发展统计公报》,各省份统计年鉴以及城乡建设统计年鉴,冷链物流相关指标来源于中关村绿色冷链物流产业联盟《全国冷链物流企业分布图》,外国数据来源于世界银行网站,跨境可达性、国际物流时间等数据通过测算获取。

2.2 评价指标权重确定

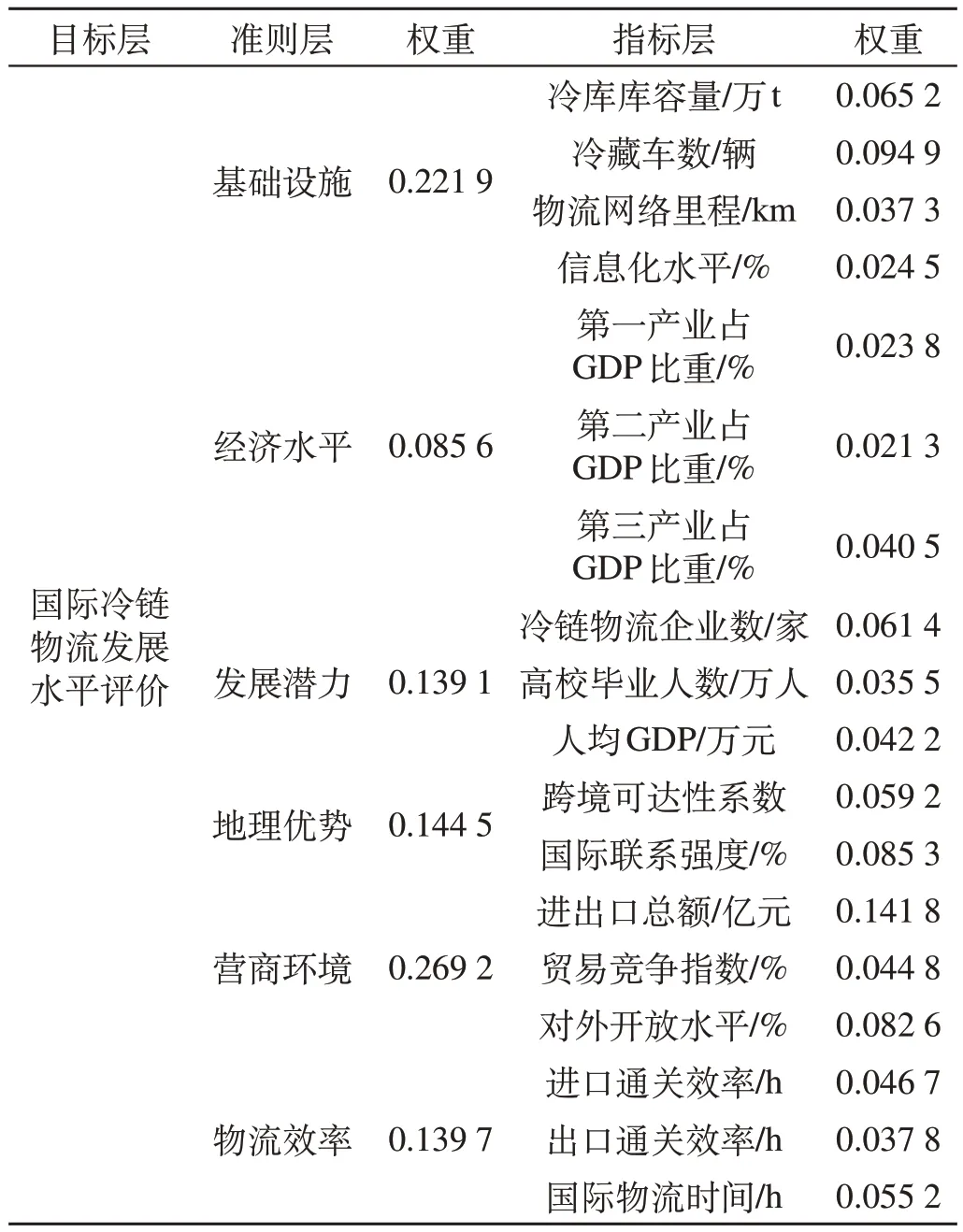

对所采集的评价指标数据进行数据标准化后,利用熵权法进行权重确定,国际冷链物流发展水平指标评价体系及权重如表1 所示。从表1 可知,影响国际物流发展水平的因素主要是进出口总额、冷藏车数、国际联系强度和对外开放水平所占的比重大,影响较大;第二产业占GDP 比重、第一产业占GDP 比重和信息化水平所占比重较小,对整体评价影响也相对较小。

表1 国际冷链物流发展水平指标评价体系及权重Tab.1 Evaluation index system and weight of international cold chain logistics development level

2.3 云模型各指标评价等级论域及数字特征确定

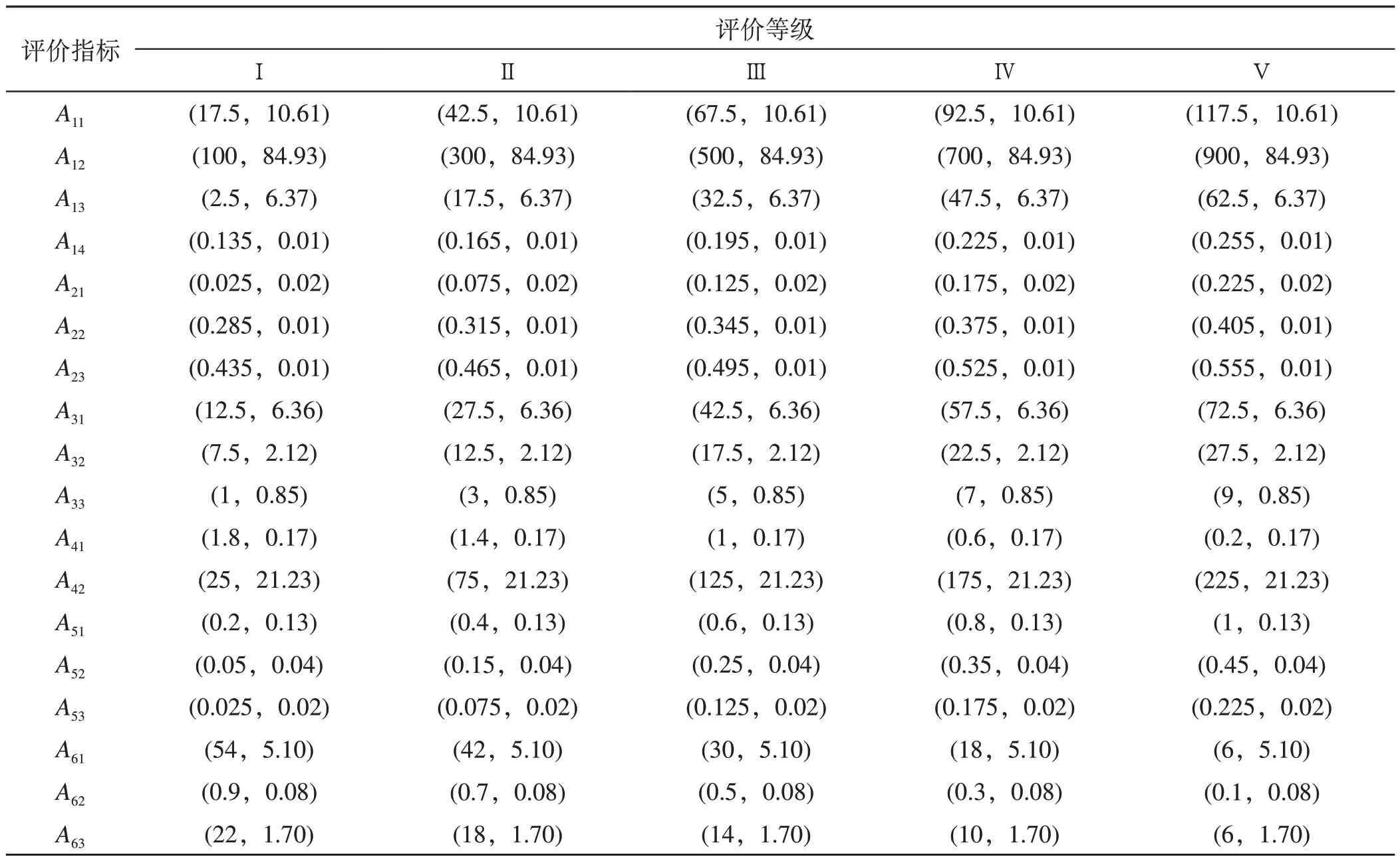

根据咨询专家及参考文献[7],将国际冷链物流发展水平等级分为5个,等级论域U=(U1,U2,U3,U4,U5),对应分别为低水平(Ⅰ级),较低水平(Ⅱ级),一般水平(Ⅲ级),较高水平(Ⅳ),高水平(Ⅴ级)。评价区间划分采用固定间距法,结合数据将评价域进行适当缩放,再利用上下边界等距离生成区间。评价指标等级划分标准如表2 所示。通过公式⒀—⒂得到各评价指标在不同等级下的正态云模型数字特征,进而得到国际冷链物流发展水平评价的云模型,国际冷链物流发展水平评价指标云模型数字特征如表3 所示。由表2 可知,“一带一路”沿线省份从主要影响因素看,冷链物流基础设施处于第Ⅱ级及以下水平达44.12%,跨境可达性和国际联系强度处于第Ⅱ级及以下水平达35.29%,营商环境处于第Ⅱ级以下水平达39.22%,说明不同省份间冷链物流基础设施、营商环境、跨境可达性和国际联系强度存在分化,是造成发展水平差异的主要因素。

表2 评价指标等级划分标准Tab.2 Classification standard of evaluation indexes

表3 国际冷链物流发展水平评价指标云模型数字特征Tab.3 Digital characteristics of cloud model used in evaluation indexes of international cold chain logistics development level

2.4 综合评价等级

运用MATLAB 编程,利用正向云发生器,将各评级指标实际数据和评级指标云模型数字特征结合计算,获得国际冷链物流发展水平各评价指标在对应评价等级下的隶属度矩阵。综合各指标权重以及各省份隶属度矩阵,通过公式⒄得到各评价等级下的综合隶属度,再根据最大隶属度原则确定出所属的评价结果,“一带一路”沿线省份国际冷链物流发展水平评价结果如表4所示。

表4 “一带一路”沿线省份国际冷链物流发展水平评价结果Tab.4 Evaluation results of international cold chain logistics development level in provinces along the “Belt and Road”

通过表4 可知,海南、青海、宁夏和甘肃处于Ⅰ级,重庆处于Ⅱ级,云南、吉林、黑龙江、陕西和新疆处于Ⅲ级,内蒙古处于Ⅳ级,广东、福建、浙江、上海、辽宁和广西处于Ⅴ级。就指标而言,样本中的指标等级分布在第Ⅲ级及以上居多,占全部的66.01%,并且处于第Ⅲ级及以上水平的省份占总体的71%,说明17 个省份国际冷链物流发展水平总体处于中上水平,但是各省份间仍存在发展不平衡。从冷链物流货源的角度看,原因在于生鲜产品货源多,能带动区域内配套冷链基础设施投资,如吉林、黑龙江、内蒙古、云南等地农业发达,福建、浙江、广东等地水产发达,而青海、宁夏、甘肃等地冷链货源相对缺乏。

从空间差异的角度看,17 个省份中,除海南外,广东、福建、上海、浙江、广西、辽宁6 个沿海省份国际冷链物流发展水平均处于高水平,占总样本的83%;除内蒙古外,青海、新疆、重庆、宁夏、陕西、黑龙江、吉林、甘肃、云南9 个内陆省份处于一般及以下水平,占总样本的91%,说明沿海省份国际冷链物流发展水平高于内陆省份,原因在于前者在冷链物流基础设施、地理区位和贸易环境均有优势,交通便利,外商投资多,尤其是地理位置均处于沿海,对国际贸易有促进作用;东北地区省份均处于第Ⅲ级及以上水平,而西北五省均处于第Ⅲ级及以下水平,说明西北五省国际冷链物流发展水平低于东北地区,原因在于西北地区深入内陆,地理区位存在劣势,还处于发展阶段,而东北地区铁路密集,海港众多,农业发达,为冷链物流提供了基础设施和货源。

此外,云南和广西经济发展水平分别处于第Ⅲ级和第Ⅳ级,但在国际冷链物流发展上广西领先于云南,新疆与甘肃经济发展水平都处于第Ⅲ级及以上,但甘肃国际冷链物流发展水平落后于新疆。原因在于,相比云南,广西是国内唯一与东盟贸易既有陆地接壤通道又有海上贸易通道的省份,主要是在地理优势和营商环境上更优越,跨境可达性、国际联系强度、进出口总额和对外开放水平分别处于第Ⅳ、Ⅴ、Ⅴ和Ⅴ级,云南分别为第Ⅲ、Ⅳ、Ⅲ和Ⅲ级。相比甘肃,新疆在冷链物流基础设施更具优势,冷库库容量、冷藏车数分别处于Ⅲ、Ⅱ级,甘肃则为第Ⅱ、Ⅰ级。因此,可以得出,对于部分地区,经济发展水平对区域发展国际冷链物流不是其最主要的影响因素,该结论与权重计算结果有相似结论,在准则层指标中权重最小。

从空间特征来看,发展水平总体较好,但不同地区呈现不同空间特征。北部地区辽宁第Ⅴ级、内蒙古第Ⅳ级,附近省份均为第Ⅲ级,总体呈现“一核一副,周边聚集”的特征,主要是国际冷链物流高水平地区经济向周边地区的扩散影响所形成的聚集。而东南沿海地区均处于第Ⅴ级,整个地区国际冷链物流发展水平高,呈带状分布。此外,对于甘肃、宁夏和青海,位置深入内陆,虽然新疆和陕西都为第Ⅲ级,但该3 省都为Ⅰ级,说明受到聚集影响相对较小,新疆、陕西对周边辐射不强,国际冷链物流发展水平呈“中部低,两端高”的特征。因此,区域间加强合作,提高货源供销顺畅,合理利用聚集优势是发展国际冷链物流的重要途径。

3 结论及建议

利用云模型对国际冷链物流发展水平进行评价,验证了此方法的科学性和可行性,为冷链物流发展提供“补短板”的理论依据,对优化现实业务具有指导意义。通过实证得到以下结论。

(1)71%的省份国际冷链物流发展水平总体处于第Ⅲ级及以上水平,但仍存在发展差异,主要体现在营商环境、冷链物流基础设施和地理环境。其中进出口总额、冷藏车数、国际联系强度和对外开放水平权重分别为0.141 8、0.094 9、0.085 3 和0.082 6,对国际冷链物流发展水平影响较大;第二产业占GDP 比重、第一产业占GDP 比重和信息化水平权重分别为0.021 3、0.023 8 和0.024 5,影响相对较小。因此,应加大冷链物流基础设施的投资规模,制订政策优化营商环境。

(2)沿海省份国际冷链物流发展水平高于内陆省份,沿海省份发展水平为第Ⅴ级的比例为83%,内陆省份发展水平处于第Ⅲ级及以下的比例为91%。因此,应发挥各自优势,提高国际冷链物流水平,均衡发展。如新疆作为面向中亚和欧洲的前沿,应积极打造面向世界的重要物流枢纽;重庆、甘肃、宁夏等地处内陆,应积极发展航空港、陆港等具备多式联运功能的货运枢纽;云南、广西等省份,应发挥优势大力发展边境贸易;沿海省份应聚焦海运,优化港口物流布局,提高港口效能。

(3)北部地区国际冷链物流发展水平呈现“一核一副,周边聚集”的特征,东南沿海地区呈带状分布,西北地区国际冷链物流发展水平呈“中部低,两端高”的特征。因此,应加强地区间冷链物流资源流动,充分发挥集聚效应和扩散效应,实现整体水平上升。