读睡虎地书信木牍札记三则

聂菲

摘 要: 本文是有关睡虎地书信木牍字词释读的三则短札。第一则认为“寄气(乞)就书”应理解为“寄给就的书信”,“寄乞”与“寄遗”“乞匃”相类。第二则指出“自以布此”是“自以布为襌裙、襦于此”的省略。第三则指出“直佐”与“直符”“直候”“直更”结构相似,并在此基础上讨论了《晏子春秋》“直使”、《战国策》“直送”的语义。

关键词: 睡虎地木牍 寄乞就书 自以布此 直使

睡虎地4号战国秦墓所出11号木牍,是黑夫、惊在外从军时寄回家的一封信。清晰图版可参看武汉大学简帛研究中心、湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所编,陈伟主编: 《秦简牍合集(壹)》,武汉: 武汉大学出版社,2014年,第885—886、1341—1342页。木牍前四行内容如下:

二月辛巳,黑夫、惊敢再拜问: 中、母毋恙也?黑夫、惊毋恙也。前日黑夫与惊别,今复会矣。黑夫寄气(乞)就书曰:“遗黑夫钱,毋操夏衣来。”今书节(即)到。母视安陆丝布贱,可以为襌裙、襦者,母必为之,令与钱偕来。其丝布贵,徒操钱来,黑夫自以布此。黑夫等直佐淮阳,攻反城久,伤未可智(知)也,?櫛'(愿)母遗黑夫用勿少。

我们将在下文对划线处文句试作讨论,祈请方家指正。

一

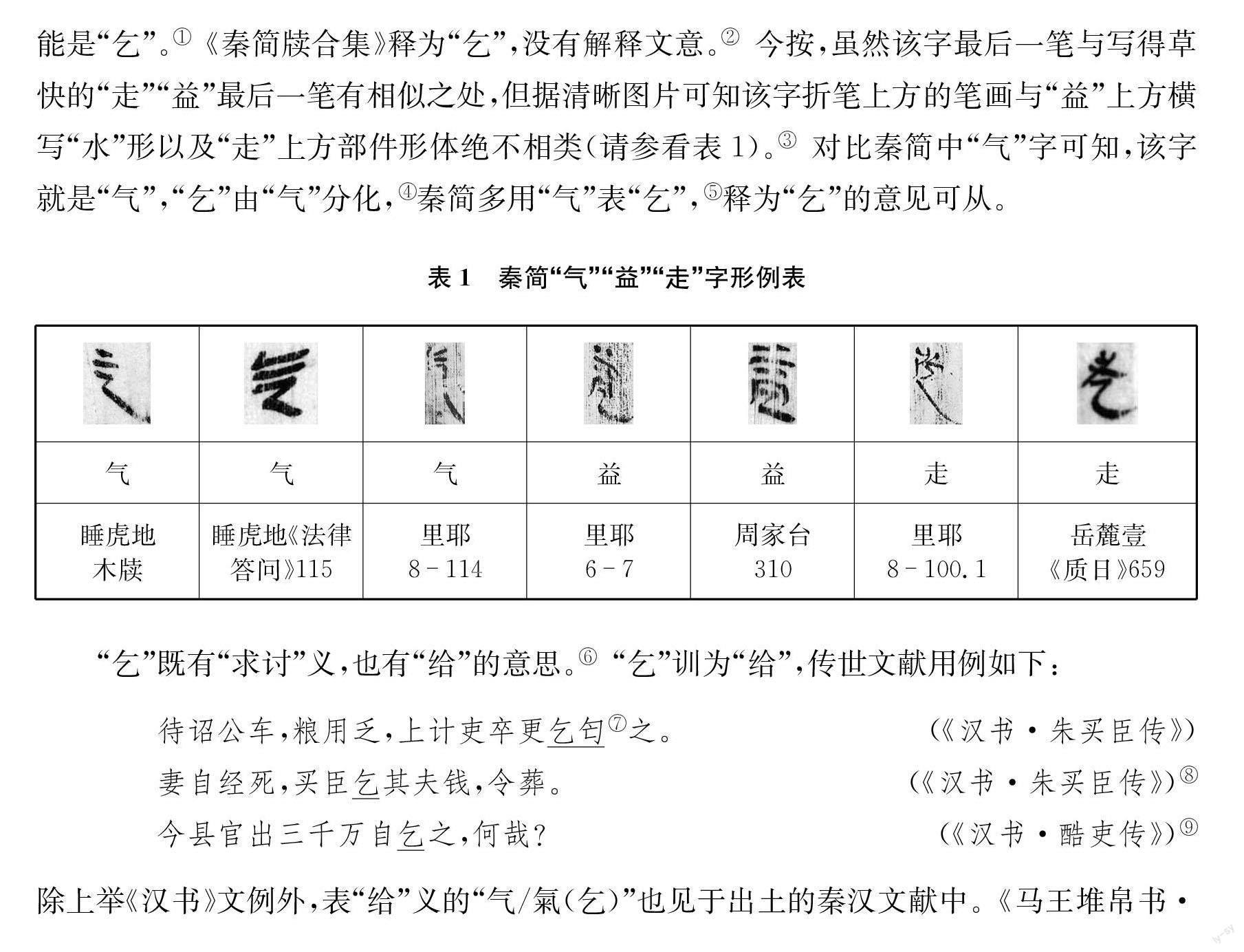

“寄气就书”,汤余惠把“气”释为“走”,认为“就”通“造”,意思是“至”,“就书”指黑夫已寄到家中的信。汤余惠: 《战国铭文选》,长春: 吉林大学出版社,1993年,第175页。黄盛璋把“气”释为“益”,认为“益就”是人名。黄盛璋: 《云梦秦墓出土的两封家信与历史地理问题》,《历史地理论集》,北京: 人民出版社,1982年,第554页。杨芬怀疑旧释“益”字可能是“乞”。杨芬: 《出土秦汉书信汇校集注》,博士学位论文,武汉大学,2010年,第15页。《秦简牍合集》释为“乞”,没有解释文意。陈伟主编: 《秦简牍合集·释文注释修订本(壹、贰)》,武汉: 武汉大学出版社,2016年,第592页。今按,虽然该字最后一笔与写得草快的“走”“益”最后一笔有相似之处,但据清晰图片可知该字折笔上方的笔画与“益”上方横写“水”形以及“走”上方部件形体绝不相类(请参看表1)。睡虎地木牍“气”字形见武汉大学简帛研究中心、湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所编,陈伟主编: 《秦简牍合集(壹)》,第1341页,《法律答问》“气”见该书第1061页。里耶8114“气”、里耶67“益”、里耶8100.1“走”字形分别见湖南省文物考古研究所编: 《里耶秦简(壹)》,北京: 文物出版社,2012年,第28、10、27页。周家台“益”字形见武汉大学简帛研究中心、荆州博物馆编,陈伟主编: 《秦简牍合集(叁)》,武汉: 武汉大学出版社,2014年,第265页。岳麓壹“走”字形见朱汉民、陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(壹)》,上海: 上海辞书出版社,2010年,第85页。对比秦简中“气”字可知,该字就是“气”,“乞”由“气”分化,裘锡圭: 《文字学概要(修订本)》,北京: 商务印书馆,2013年,第217页。秦简多用“气”表“乞”,白于蓝: 《简帛古书通假字大系》,福州: 福建人民出版社,2017年,第879—880页。释为“乞”的意见可从。

除上举《汉书》文例外,表“给”义的“气/氣(乞)”也见于出土的秦汉文献中。《马王堆帛书·养生方》“疾行”:“行欲毋足痛者,南乡(向)禹步三,曰:‘何水不越,何道不枯〈栝〉,氣(乞)我末。即取突墨……内(纳)履中。”湖南省博物馆、复旦大学出土文献与古文字研究中心编纂,裘锡圭主编: 《长沙马王堆汉墓简帛集成(陆)》,北京: 中华书局,2014年,第61页。陈剑指出“末”即“肢体”,“氣”读为“乞”,意为给、给予,本条主题是祈求“行欲毋足痛”,所以祝辞最后说“氣我末”。睡虎地秦简《日书》祝梦之辞有“赐某大富”,“赐”用法正与帛书“氣(乞)”相同。陈剑: 《马王堆帛书〈五十二病方〉、〈养生方〉释文校读札记》,《出土文献与古文字研究》第5辑,上海: 上海古籍出版社,2013年,第524页。

此外,睡虎地秦简《日书》甲种《诘咎》“凡鬼恒执匴以入人室,曰‘氣我食云,是 (是谓)饿鬼。以屦投之,则止矣”中,武汉大学简帛研究中心、湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所编,陈伟主编: 《秦简牍合集(壹)》,第445、1222页。“氣”即“气(乞)”加义符“米”,“氣我食”就是饿鬼说“给我吃的”,与《汉书·朱买臣传》“乞其夫钱”结构相同,都是“气(乞)+某人+某物”。“氣”还见于睡虎地《秦律十八种·仓律》简21—22、《秦律十八种·效》简169“遗仓啬夫及离邑仓佐主禀者各一户以氣(人)”,《法律答问》简207“氣人赢律及介人。可(何)谓介人?不当氣而误氣之,是谓介人”等,都用作动词,意为“给某人粮食”,学者多括注通假为“饩”,如陈伟主编: 《秦简牍合集·释文注释修订本(壹、贰)》,第56、129、262页;白于蓝: 《简帛古书通假字大系》,第880页。段玉裁指出“饩”是在“氣”用为“气”之假借专字后所造。参见段玉裁: 《说文解字注》,上海: 上海古籍出版社,1981年影印本,第333页。

睡虎地木牍“寄乞就书”中“寄”和“乞”是两个相连的动词,里耶所出秦简信牍中还有“寄遗”,除“寄遗”外,汉简中还有“寄往”似可相参。“妇独付它人来它今为尹子春……衣者欲寄往……不得致之。”(肩水金关73EJF3∶179B)“……执事毋恙,昔日知……不肯来归,为乃者迫……取在舍,但无去车……当上毕寄往可以为成,如律……”(居延新简EPT61∶8)这两条简文内容有缺,从残存文字看也和寄送物品有關,“寄往”或许也可连读。结构正与“寄乞”相类:

多问华得毋为事变。华为问,适以前日所分养、钱者以寄遗即酉阳徒道(8650背+81462背)涪陵来以买盐急,却即道下,以券与却,靡千钱。除少内,书却道下操养钱来视。华购而出之。(8650+81462)湖南省文物考古研究所编: 《里耶秦简(壹)》,第89、182页。简文读序及释文考证请参陈伟主编: 《里耶秦简牍校释(第一卷)》,武汉: 武汉大学出版社,2012年,第191页;何有祖: 《读里耶秦简札记(二)》,简帛网,2015年6月23日;吕静: 《里耶秦简所见私人书信之考察》,《简帛》第15辑,上海: 上海古籍出版社,2017年,第59、75页。

这也是一封请求亲友寄送钱财的书信。由上下文可知“”是人名,“遗”与里耶8647简“遗莫邪衣用钱五百未到”中“遗”同,是给予、赠送的意思,“寄遗”是两个近义动词连用。

综上,我们认为睡虎地木牍中的“乞”应表“给”义,与“寄”是近义连用的关系。“寄乞”与里耶秦简“寄遗”、传世文献“乞匃”近同。“寄乞就书”的意思是寄送给名为“就”的人的书信。“就”是秦汉常见人名,如里耶秦简有名为“就”的书手、乡佐、令史(李世持: 《秦简人名整理与命名研究》,博士学位论文,西南大学,2017年,第432—433页),秦印有“王就”,汉印有“张就”“杜就”“田就”“梁就”“王就”等,汉简有“李就”(居延254.024)、“邓就”(73EJT37∶977)、“孙就”(73EJT37∶1159)等。详参许雄志: 《秦印文字汇编(增订本)》,郑州: 河南美术出版社,2021年,第192页;赵平安、李婧、石小力编纂: 《秦汉印章封泥文字编》,上海: 中西书局,2019年,第432—433页。木牍后文还有“为黑夫、惊多问夕阳吕婴、里阎诤丈人得毋恙也。婴、诤皆毋恙也,毋钱用、衣矣”一段话,这应该是黑夫在自己的家书中替吕婴、阎诤向吕、阎的家人问好,报告吕、阎的近况。当时传信不便,如有人写信就相互代为传话慰问。“寄乞就书”也是这种情况,大概之前黑夫有书信寄给“就”,委托“就”给自己的家人传话,要他们给自己寄钱、不要做成夏衣带来。他估计之前的那封信应该就要送到,而他对母亲又有了新的嘱咐,所以在本木牍中提及那封信,强调他新的请求,以免母亲按之前书信行事。

二

母视安陆丝布贱,可以为襌裙、襦者,母必为之,令与钱偕来。其丝布贵,徒操钱来,黑夫自以布此。

汤余惠认为:“此,通裁,裁制。此,清纽;裁,从纽。并属齿音,同类相通。”汤余惠: 《战国铭文选》,第175页。王辉《古文字通假字典》赞成汤说,并进一步论证:“裁从得声,又从才得声,才与兹通……兹又与此通。《尚书·立政》:‘以并受此丕丕基。汉石经此作兹。”王辉: 《古文字通假字典》,北京: 中华书局,2008年,第42页。今按,“此”为支部,“裁”“兹”为之部,支、之两部一般不能相通,“此”“兹”互为异文的原因是意义相近,不能由此系联“此”“裁”的韵部。且秦简多用“材”表“裁”,如睡虎地秦简《日书(甲种)·衣良日》“十月丁酉材(裁)衣,不卒岁必衣丝”(简114背)、“月不尽五日,不可材(裁)衣”(简117背)等。见武汉大学简帛研究中心、湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所编,陈伟主编: 《秦简牍合集(壹)》,第1238—1239页。而未见其他用“此”表“裁”之例。汤余惠仅据声母发音部位相同就判定两字通假,恐不可从。

黄盛璋疏通划线句的大意为“自己就地买布缝制”,翻译整句话为“黑夫自己在此买布做”,黄盛璋: 《云梦秦墓两封家信中有关历史地理的问题》,《文物》1980年第8期;黄盛璋: 《云梦秦墓出土的两封家信与历史地理问题》,《历史地理论集》,第555页。认为“此”是指代黑夫从军所在地的代词,是正确的。不过,从黄先生的翻译看,他把“布”理解成动词“买布”,这恐怕是不妥当的。“布”在秦汉文献中多用为名词,作动词时表“陈列”“铺展”之类的意思,未见名词动用为“买布做(衣服)”的例子。宗福邦、陈世铙、萧海波主编: 《故训汇纂》,北京: 商务印书馆,2003年,第662—663页;任荷: 《“名词动用”与上古汉语名词和动词的语义属性》,北京: 中国社会科学出版社,2020年,第146页。而且将“布”理解为“买布”,“以”字就无法落实了,大概正因为如此,黄先生的翻译跳过了“以”字。

我们认为“自以布此”应该是“自以布为襌裙、襦于此”的省略。前人未能对这句话有好的解释,是因为他们没有意识到它是特定语境下略去了介词“于”和谓语“为襌裙、襦”的极简形式。

句中表处所的成分前省略介词“于”,这在秦简中十分常见。伊强: 《秦简虚词及句式考察》,武汉: 武汉大学出版社,2017年,第85—88页。例如:

盗贼杀伤人冲术,偕旁人不援,百步中比壄,当赀二甲。(睡虎地《法律答问》简101)武汉大学简帛研究中心、湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所编,陈伟主编: 《秦简牍合集(壹)》,第1057页。

春三月甲乙不可伐大榆东方,父母死。(放马滩《日书》乙简129贰)張德芳主编,孙占宇著: 《天水放马滩秦简集释》,兰州: 甘肃文化出版社,2013年,第32页。

前一句说有盗贼在大道上杀伤人,后一句说不可以在东方砍伐大榆树,“冲术”“东方”前均省略了介词“于”。结合这些例子看,牍文“此”(指代黑夫从军地)前省略“于”是完全可以理解的。

传世文献中随语境简省谓语的情况,杨伯峻、何乐士已有讨论。参杨伯峻、何乐士: 《古汉语语法及其发展(修订本)》,北京: 语文出版社,2001年,第832—835页。出土文献中谓语省略的现象,研究秦汉简语法的学者也有关注。魏德胜: 《〈睡虎地秦墓竹简〉语法研究》,北京: 首都师范大学出版社,2000年,第355—356页;杨巧琳: 《居延新简语法研究》,硕士学位论文,华东师范大学,2009年,第113页。例如:

(卫州吁)求宠于诸侯,以和其民……公问于众仲曰:“卫州吁其成乎?”对曰:“臣闻以德和民,不闻以乱。以乱,犹治丝而棼之也。”(《左传》隐公四年)杨伯峻编著: 《春秋左传注(修订本)》,北京: 中华书局,2009年,第36页。

山及竹若汶泽中敢有群辈三人以上为盗贼,杀吏民及强盗者,有能斩捕渠率,予购钱十万;党与,人三万。(居延新简ESC∶7A)张德芳: 《居延新简集释(七)》,兰州: 甘肃文化出版社,2016年,第396页。笔者投稿时该句标点有误,承蒙匿名审稿专家指正,谨致谢忱。

甲告乙盗牛若贼伤人,今乙不盗牛、不伤人,问甲可(何)论?端为,为诬人;不端,为告不审。(睡虎地《法律答问》简43)武汉大学简帛研究中心、湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所编,陈伟主编: 《秦简牍合集(壹)》,第709页。

刑门,其主必富,十二岁更,弗而耐乃刑。(睡虎地《日书》甲简117叁)武汉大学简帛研究中心、湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所编,陈伟主编: 《秦简牍合集(壹)》,第789页。

第一例“以乱”是“以乱和民”的省略。第二例最后一句是“有能斩捕党与,一人予购钱三万”的省略。本条的含义是每斩捕党与一人就予购钱三万,可与居延503.17+503.8“愿设购赏,有能捕斩严歆、君阑等渠率一人,购钱十万;党与五万”,敦煌汉简792“右能捕兴党与粟次伯等一人,购钱十万。知区处语吏,吏以其言捕得之,购钱人五万起,从人三万”相参看。第三例“端”表示故意,“不端”是“不端为”的省略。第四例的完整形式是“弗更而耐乃刑”。上举诸例都是在说事情的两种情况:“以德和民”和“以乱和民”;“斩捕渠率”和“斩捕党与”;告发人是否主观有意为之(“端为”和“不端为”);是否及时改建门(“更”和“弗更”)。由于前文已提供完整情境,在说后一种情况时省略谓语成分也不会造成理解上的障碍。睡虎地木牍也是如此,“母必为之”和“黑夫自以布此”是“母必以布为襌裙襦于安陆”和“黑夫自以布为襌裙襦于此”两种情况。木牍将这两种情况并举,供母亲比较选择。

三

“直佐”,汤余惠指出即“值差”,就是今天说的“当差”,指服兵役。汤余惠: 《战国铭文选》,第175页。《秦简牍合集》按语引《秦律十八种》中“佐”的相关记录,指出秦政府机构和军队中,底层吏员多有“佐”,提出“直佐,疑是充任佐一职”。陈伟主编: 《秦简牍合集·释文注释修订本(壹、贰)》,第593—594页。

我们认为“直佐”可与秦汉文献中的“直更”“直候”“直符”相联系,“直”都是当值负责做某事、当值担任某职务的意思。例如:

(郭解)乃阴请尉史曰:“是人吾所重,至践更时脱之。”每至直更,数过,吏弗求。(《汉书·郭解传》)《汉书》,第3702—3703页。

戍卒三人以候望为职。戍卒济阴郡定陶羊于里魏贤己卯夜直候。(居延183.7)简牍整理小组编: 《居延汉简(贰)》,台北:“中研院”历史语言研究所,2015年,第208页。

建平三年七月己酉朔甲戌尉史宗敢言之: 乃直符一日一夜,谨行视钱财臧(藏)内,户封皆完,毋(无)盗贼发者,即日平旦付令史宗。敢言之。(居延新简EPT65∶398)张德芳、韩华: 《居延新简集释(六)》,兰州: 甘肃文化出版社,2016年,第166页。

“直更”即当值服更役,“直候”就是当值候望,“直符”指当值掌管符节。前贤对“直符”的研究可参看裘锡圭: 《汉简零拾》,《裘锡圭学术文集·简牍帛书卷》,上海: 复旦大学出版社,2015年,第70—71页;沈刚: 《居延汉简语词汇释》,北京: 科学出版社,2008年,第134—135页。需要注意的是,由“直符一日一夜”可以看出,汉简中“直符”是动词性质的短语,冨谷至解释成名词性的“当直的役人”或官职名,是不准确的,其说见冨谷至: 《汉简语汇考证》,张西艳译,上海: 中西书局,2018年,第249页。引文最后一句“即日平旦付令史宗”,所付之物就是“直符”之“符”,是值勤者轮值时需要佩带的履行职权的凭证,与出土所见“迹符”接近,值勤人员换班时要交接此“符”。

由此,我们可以对传世文献中的“直使”“直送”作出确切的解释。如《晏子春秋·内篇杂下》:

晏子使楚,以晏子短,楚人为小门于大门之侧而延晏子。晏子不入,曰:“使狗国者,从狗门入;今臣使楚,不当从此门入。”傧者更道从大门入,见楚王。王曰:“齐无人耶?”晏子对曰:“临淄三百闾,张袂成阴,挥汗成雨,比肩继踵而在,何为无人?”王曰:“然则子何为使乎?”晏子对曰:“齐命使,各有所主,其贤者使使贤王,不肖者使使不肖王。婴最不肖,故直使楚矣。”吴则虞编著: 《晏子春秋集释》,北京: 中华书局,1962年,第389页。

《说苑》也有相同内容,唯最后一句作“故宜使楚耳”。刘向撰,向宗鲁校证: 《说苑校证》,北京: 中华书局,1987年,第306页。张纯一《晏子春秋校注》认为“宜字义长”,径改《晏子春秋》为“故宜使楚矣”。张纯一: 《晏子春秋校注》,上海: 世界书局,1935年,第158页。张纯一校改的版本依据是黄以周《晏子春秋校勘记》所引《太平御览》异文“宜”。黄以周: 《晏子春秋校勘》,孙星衍、黄以周校: 《晏子春秋》,上海: 上海古籍出版社,1989年影印本,第140页。今核检《太平御览》并无作“宜”之例。晏子的这则故事在《太平御览》中共出现5次,分别见于卷一八三、三七八、四六六、七七九、九〇五,卷一八三、九〇五没有出现最后一句,卷三七八作“故使王耳”,卷四六六作“故使耳”,卷七七九作“是故使王耳”。具体请看李昉等: 《太平御览》,第888页下栏、1745页上栏、2143页上栏、3452页下栏、4012页上栏。黄校既为误校,张纯一据时代更晚的《说苑》校改《晏子》,显然是不谨慎的。《晏子》原文仍当以“直使”为是。

“故直使楚矣”可以理解成“所以当值出使楚国”。过去学者将“直”理解为副词,解释为“特意”或“仅仅”,都是把这句话理解成晏子是在语气上直接表达对楚王的讥嘲(“只配出使楚国”)。王引之撰,李花蕾点校: 《经传释词》,上海: 上海古籍出版社,2014年,第133页;杨宏: 《先秦诸子散文选译(一)》,上海: 上海古籍出版社,1979年,第129頁;赵蔚芝注解: 《晏子春秋注解》,济南: 齐鲁书社,2009年,第291页;张新科、尚永亮主编: 《先秦两汉文观止》,西安: 陕西人民教育出版社,2019年,第224—226页。《晏子春秋》塑造的晏子形象机智过人,但更多强调他对外不卑不亢、对内不辱使命的大智慧。这则故事乃是晏子出使楚国时与楚王的对答,如果言辞不敬,有失使者身分和齐国风度,也反而显得晏子不够沉稳。末句是说齐国的使者各有其对应的国家,晏婴最为不肖,所以当值出使楚国。整句在语气上是应当应分的态度,只是客观地陈述自己的职守,并不带有“特意”“仅仅”之类的主观判断。这是在用最淡定的语气进行最激烈的讽刺,彰显了晏子的外交能力。

文献中还有“直送”,见《战国策·齐策》:

孟尝君出行五国,至楚,楚献象床。郢之登徒直送之,不欲行。见孟尝君门人公孙戍曰:“臣,郢之登徒也,直送象床。象床之直千金,伤此若发漂,卖妻子不足偿之。”

“郢之登徒直送之”,高诱注:“直,当,曰直使也。登徒直使,不欲行送象床。”通行本作“郢之登徒直使送之”,是涉高诱注文而衍,王念孙已辩其误。王念孙: 《读书杂志》,南京: 江苏古籍出版社,1985年影印本,第46页。两处“直送”都是当值负责奉送象床的意思。

需要附带提及的是,点校本大多将高注误断为“直,当曰‘直使也”,有的甚至因而讹为“当日直使”。诸祖耿编撰: 《战国策集注汇考(增补本)》,南京: 凤凰出版社,2008年,第580页;刘向集录,范祥雍笺证,范邦谨协校: 《战国策笺证》,上海: 上海古籍出版社,2006年,第607页;缪文远: 《战国策新校注(修订本)》,成都: 巴蜀书社,1998年,第326页。《战国策》高诱注文从不说“当曰”,且根据鲍彪注“直犹当”,是用“当”解释“直”,可知鲍注是承高注而来,“当”“曰直使也”都是高诱对“直”的解释。高注用“直使”解释“直”,可见“直使”一语在东汉的通行。高诱所说的“直使”与上文《晏子春秋》中的“直使”一样,都是当值担任使者的意思。

(责任编辑: 田颖、王泺雪)