具身程度对大学生虚拟实验学习的影响研究

张金莹 杨现民 胡永斌

[摘 要] 具身程度是虚拟实验设计和应用的關键要素。虚拟实验的具身程度如何划分,不同具身程度对虚拟实验学习效果有何影响,这些问题至今鲜有研究。本研究首先基于具身认知理论和“经验之塔”理论,将虚拟实验划分为高具身、中具身、低具身三种级别。然后,采用元分析方法,对国内外36篇期刊论文的77项实验与准实验数据进行量化分析。研究发现:(1)虚拟实验对大学生的学习效果有中等偏上的正向促进作用;(2)虚拟实验的应用效果受调节变量(学科类型、知识类型、具身程度)的影响而存在差异;(3)高具身虚拟实验在医学和工学等学科中的应用效果更好,有利于程序性知识与陈述性知识的学习,对大学生非认知能力的发展有显著影响;(4)中具身虚拟实验在医学等学科中的应用效果更好,有利于陈述性知识的学习,对大学生认知能力的发展有显著影响;(5)低具身虚拟实验在工学和教育学中的应用效果较好。

[关键词] 虚拟实验; 具身认知; 具身程度; 学习效果; 元分析

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 张金莹(1998—),女,山东临沂人。硕士研究生,主要从事虚拟现实教育应用研究。E-mail:jinying_939@163.com。胡永斌为通讯作者,E-mail:huyb@jsnu.edu.cn。

一、引 言

随着虚拟现实技术的不断发展,虚拟实验逐渐成为教育教学的重要辅助手段。与传统实验相比,虚拟实验不仅能有效解决“三高”(高危险、高成本、高污染)与“四难”(难观摩、难实操、难进入、难再现)问题[1],更可以提供丰富的实验场景和实验类型,为大学生实践能力培养带来新的契机。具身认知理论认为,信息加工过程根植于学习者与学习环境的交互行为中,沉浸式虚拟实验相比传统的非沉浸式虚拟实验,更有助于学生的深层次信息加工,这表明虚拟实验的具身程度越高,学生在虚拟环境中的学习效果可能越好[2-3]。然而,已有的元分析研究并未将具身程度作为调节变量进行分析,而是将虚拟实验作为整体去分析其对学习效果的影响[4],或者只分析某种具身程度的虚拟实验对学习效果的影响[5-6]。本研究拟在探究虚拟实验具身程度划分的基础上,采用元分析方法对国内外77项实验和准实验数据进行整合分析以探究不同具身程度对大学生虚拟实验学习效果的影响。

二、虚拟实验具身程度模型

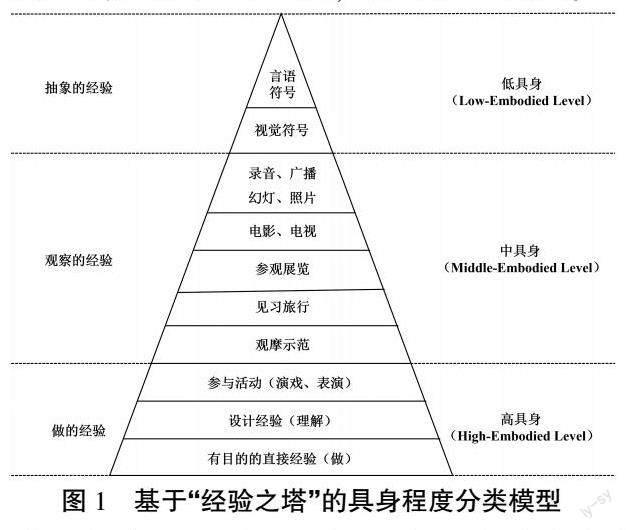

由于不同具身程度的虚拟实验能够带给学生不同的交互体验,研究者尝试构建面向虚拟实验的具身学习环境,并探究不同具身程度对学生的学习效果的影响。依据感知运动参与程度、“手势—内容”一致性、感知沉浸性三个因素,Glenberg等人首次对学习环境的具身程度进行了划分[7]。柴阳丽等人在此基础上进行了改进,以感知—运动的参与量、姿态动作一致性程度和沉浸感三个因素将具身程度划分为四度[8]。而最新的研究中,王辞晓等人通过虚拟实验的硬件设备与教学交互的类型,将具身程度从学习者参与程度、涉及的硬件技术及教学交互三个方面划分为四种交互程度:全身、涉身、控件、替代[3]。然而,由于以上划分没有考虑到人类学习的经验存在抽象级别的层次差异,本研究认为应将具身学习的涉身性、情境性和生成性等核心特征[9-11]与戴尔的“经验之塔”理论相结合,重新考虑具身程度的划分问题。

戴尔于1946年提出的“经验之塔”,将活动行为产生的经验划分为“具体—抽象”连续谱系。该理论认为,人类的学习即经验的获取共包括三个大类、十个层次。戴尔的“经验之塔”表征学习经验的获取是从直接参与到图像代替,再到抽象符号表示的渐进发展过程。根据人类学习从简单到复杂、从形象到抽象的认知规律,选择适宜的涉身方式,使自身的认知过程符合认知规律,才能达到最佳的学习效果。因此,“经验之塔”是一个学习隐喻,较低的层次更加具体和感性,需要身体的涉入较多,而较高的层次更加抽象和理性,更少依靠身体的涉入。

据此,依据戴尔的“体验之塔”可将人类学习分为高具身学习、中具身学习和低具身学习。高具身学习对应“做的经验”,学习者使用他们的身体作为探索、操纵和表达的工具;中具身学习对应“观察的经验”,学习者使用他们的身体作为表达、交流和反馈的媒介;低具身学习对应“抽象的经验”,学习者使用他们的身体作为外围输入设备。本研究从具身认知理论的角度,构建出学习环境具身级别分类模型,包括低具身、中具身、高具身三大级别,具体如图1所示。

虚拟实验所强调的“具身”程度,是指实验者在多大程度上使用身体参与到实验操作中。高具身虚拟实验强调调动实验者全身的感觉与运动器官,使用虚拟现实设备进行交互,因而具有高度沉浸感和真实的情感体验,其涉身性、情境性和生成性最强;中具身虚拟实验要求实验者能运用多种感官感知实验内容,使用手持设备进行实验操作,其涉身性、情境性和生成性较强;低具身虚拟实验主要依靠视听觉参与,使用鼠标、键盘等设备进行实验操作,情感体验较差,其涉身性、情境性、生成性较弱。据此可以制定出具身级别的分类标准,具体见表1。

三、研究方法与过程

本研究采用博伦斯坦等人提出的元分析方法,通过对文献进行检索筛选与编码的方法获取实验数据,计算虚拟实验学习效果的平均效应值[12]。本研究使用CMA3.7(ComprehensiveMetaAnalysis3.7)作为数据分析工具,采用Hedges' g作为效应值指标。

(一)文献检索与筛选

1. 文献检索标准

本研究以Web of Science数据库作为主要数据来源,检索用中文关键词包括学习成效和虚拟实验,外文检索词包括simulation、virtual lab、virtual manipulation、 virtual experiment、 learning gain、learning outcome、learning achievement、learning effectiveness、 learning performance,关键词通过“AND”和“OR”拼接使用。文献检索时间为2015年1月1日至2023年8月31日。

2. 文献筛选标准

为得到精确的数据来源,在文獻筛选开始前,本研究制定了一系列排除规则:第一,研究方法需为实验或准实验;第二,自变量为虚拟实验的对照实验;第三,因变量为学习效果,应包含认知能力与非认知能力;第四,研究应提供完整的实验数据;第五,学段为大学生,包括大专、本科、研究生。

(二)变量设定与编码

本研究选取的调节变量包括:学科类型、知识类型、具身程度。编码规则如下:(1)学科类型以教育部于2018年发布的《学位授予和人才培养学科目录》为参考依据[13];(2)知识类型为虚拟实验所属的知识种类,以安德森对知识的划分为依据[14];(3)虚拟实验的具身程度包括高具身、中具身、低具身三个层级。本研究共有三名人员参与编码,两名人员首先进行编码,当遇见分歧时由第三名人员进行再次编码,确保编码的准确性。

四、数据分析与结果

(一)虚拟实验对学习结果影响的整体分析

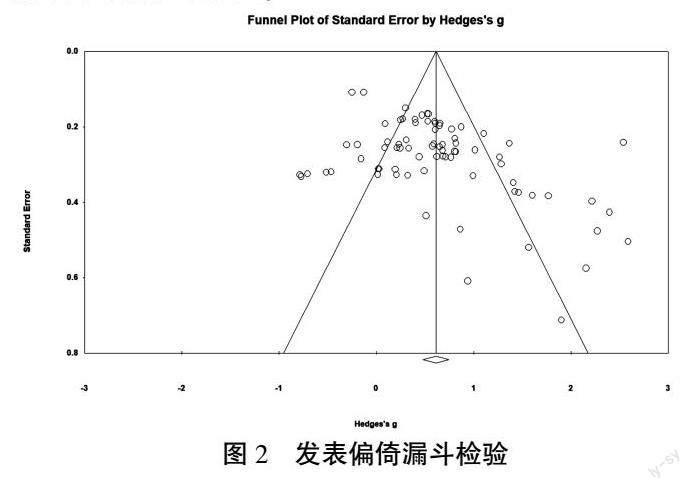

1. 发表偏倚检验

本研究采用漏斗图法(Funnel Plot)将研究结果的标准误差与效应量绘制在同一张图上,通过观察图形检验是否存在发表偏倚,发表偏倚如图2所示。该图表明,大部分效应值都集中在漏斗图的上部有效区域内,且较均匀地分布在平均效应值的两侧,这表示所纳入的研究样本不存在明显的出版偏差,本研究元分析结果具有可靠性。

2. 异质性检验与整体效应检验

异质性检验与整体效应检验结果见表2。本实验共得到77条样本量进行量化研究。本研究Q值为452.965(p<0.001),I2值为83.222%,表明本研究的异质性较高。因此,在进一步分析时应选择随机效应模型。最终得到虚拟实验对学习效果的合并效应值为0.611,表明虚拟实验对学习效果具有较高程度的正向促进作用。

(二)虚拟实验对认知能力和非认知能力的影响分析

基于前人的研究结论[15-16],本研究将学习结果分为认知能力和非认知能力。认知能力是指学生处理信息、记忆、思考、学习、解决问题等方面的能力,通常与智力相关,如学业成绩和学习能力等;非认知能力则是指一个人的人格特质、情感控制、社交技能、动机和自我调节等方面的能力,通常与情感、性格、态度等方面有关,如临场感、学习兴趣、自我效能感、学习动机等。

虚拟实验对学生认知能力与非认知能力都具有中等程度以上的显著效果。虚拟实验对认知能力的整体效应值为0.581(p<0.001),表明具有中等程度的正向影响;而虚拟实验对非认知能力的整体效应值为0.673(p<0.001),表明虚拟实验对学生的非认知能力的发展具有较高程度的促进作用。具体见表3。

(三)虚拟实验学习结果的调节效应分析

从学科类型来看,虚拟实验主要集中在医学(N=42)、工学(N=12)和教育学(N=15),理学(N=8)相对来说研究较少。其中,工学的效应值为0.512,教育学的效应值为0.544,理学的效应值为0.463,医学的效应值为0.703。整体来说,虚拟实验在不同学科的效应值处于0.2至0.8之间,这表明虚拟实验对不同学科的学习有不同程度的积极影响。虚拟实验在医学学科的效应值较高,说明虚拟实验对医学学习具有较高程度的正向促进作用;理学、工学和教育学的效应值在0.5左右,表明虚拟实验对理学、工学和教育学的学习都具有中等程度的影响。

从知识类型来看,虚拟实验用于程序性知识(N=60)学习的研究多于陈述性知识(N=17)的研究。陈述性知识的效应值(Hedges'g=0.976,p<0.000)高于程序性知识的效应值(Hedges'g=0.506,p<0.000),表明虚拟实验更有利于学生学习陈述性知识。陈述性知识的效应值高于0.8,表明虚拟实验对陈述性知识的学习具有较高层次的正向影响;程序性知识的效应值在0.5左右,表明虚拟实验对程序性知识的学习具有中等层次的正向影响。

从具身程度来看,高具身虚拟实验(N=35)与低具身虚拟实验(N=27)应用较多,而中具身(N=15)虚拟实验则相对较少。高具身虚拟实验的效应值(Hedges' g=0.809,p<0.000)高于中具身(Hedges'g=0.520,p<0.000)和低具身虚拟实验的效应值(Hedges'g=0.375,p<0.005)。高具身组的效应值高于0.8,表明高具身虚拟实验对学生学习效果具有较高层次的正向促进作用;中具身效应值大于0.5,表明中具身虚拟实验对学生学习效果具有中等程度的正向促进作用;而低具身组效应值为0.375,表明低具身虚拟实验对学生学习效果具有较低程度的正向促进作用。研究发现,随着具身程度的提高,虚拟实验对学习效果越积极,则表明沉浸式的虚拟实验更有利于提升学习效果。

(四)不同具身程度的虚拟实验亚组分析

本研究进一步就不同具身程度虚拟实验对学习效果的影响进行分析,结果见表4。

1. 高具身虚拟实验对学习的促进作用及其调节变量分析

由表4可知,在认知能力方面,高具身虚拟实验的整体效应值是0.714,表明高具身虚拟实验对认知能力具有较高程度的正向促进作用;在非认知能力方面,高具身虚拟实验的整体效应值为1.010,表明高具身虚拟实验对非认知能力也具有较高程度的正向促进作用。

高具身虚拟实验调节变量分析结果显示:(1)从学科类型来看,高具身虚拟实验在医学(Hedges'g=0.892,p<0.001)和工学(Hedges'g=0.743,p<0.001)中对学生的学习成效具有较强的正向促进作用,在教育学(Hedges'g=0.588,p<0.001)中则具有中等程度的正向促进作用,但在理学(Hedges'g=1.681,p>0.05)中未达到统计学上的显著意义;(2)从知识类型来看,高具身虚拟实验对陈述性知识(Hedges'g=0.834,p<0.001)与程序性知识(Hedges'g=0.792,p<0.001)的学习具有较强的正向促进作用。

2.中具身虚拟实验对学习的促进作用及其调节变量分析

由表4可知,在认知能力方面,中具身虚拟实验的整体效应值是0.693,表明中具身虚拟实验对认知能力具有较高程度的正向促进作用;在非认知能力方面,中具身虚拟实验的整体效应值是0.407,表明中具身虚拟实验对认知能力的发展具有中等程度的正向促进作用。

中具身虚拟实验调节变量分析结果显示:(1)从学科类型来看,中具身虚拟实验对医学(Hedges'g=0.691,p<0.001)具有中等偏上的正向促进作用,而在工学(Hedges'g=0.078,p>0.05)中则未达到统计学上的显著意义;(2)从知识类型来看,中具身虚拟实验对陈述性知识(Hedges' g=0.061,p<0.001)的学习具有较高程度的正向促进作用,对程序性知识(Hedges'g=0.382,p<0.001)的学习则具有较低程度的正向促进作用。

3.低具身虚拟实验对学习的促进作用及其调节变量分析

由表4可知,在认知能力方面,低具身虚拟实验的整体效应值是度的正向促进作用;在非认知能力方面,低具身虚拟实验未达到统计学意义上的显著水平(p>0.05)。

低具身虚拟实验调节变量分析结果显示:(1)从学科类型来看,低具身虚拟实验在工学(Hedges'g=0.558,p<0.05)和教育学(Hedges'g=0.451,p<0.005)中具有中等程度的正向促进作用;但在理学和医学中未达到显著水平(p>0.05);(2)从知识类型来看,低具身虚拟实验对程序性知识(Hedges'g=0.279,p<0.05)的学习具有较低程度的正向促进作用,而对陈述性知识的学习则未达到显著水平(p>0.05)。

五、结论与思考

本研究采用元分析方法,对36篇有关虚拟实验对学习效果影响的实验与准实验研究论文进行分析。研究发现:(1)虚拟实验对大学生的学习效果有中等偏上的正向促进作用;(2)虚拟实验的应用效果受调节变量(学科类型、知识类型、具身程度)的影响而存在差异;(3)高具身虚拟实验在医学和工学等学科中的应用效果更好,利于程序性知识与陈述性知识的学习,对大学生非认知能力的发展有显著影响;(4)中具身虚拟实验在医学等学科中的应用效果更好,有利于陈述性知识的学习,对大学生认知能力的发展有显著影响;(5)低具身虚拟实验在工学和教育学中的应用效果较好。综合以上分析可以发现,不同具身程度的虚拟实验对大学生的学习效果都具有较高的促进作用,且在不同学科、知识类型中也有不同程度的影响。依据研究结论,本研究给出如下建议:

(一)加速推进高具身虚拟实验在高等教育的开发和应用

本研究发现,相比中、低具身虚拟实验,高具身虚拟实验对大学生的学习具有更好的效果。当前,围绕立德树人根本任务,教育部高度重视大学生实践能力和创新精神培养,提出“以现代信息技术为依托,以相关专业类急需的实验教学信息化内容为指向,以完整的实验教学项目为基础,建设示范性虚拟仿真实验教学项目”,以支撑高等教育教学质量全面提高[25]。2019年以来,教育部共计认定了1194门国家级虚拟仿真一流课程,发布在虚拟仿真实验教学项目共享平台(www.ilab-x.com),涉及工学、理学、教育学、文学、历史学、医学等11个学科门类。然而,这些课程主要提供低具身虚拟实验,高具身程度的实验比例较低。为此,高校应以现有虚拟仿真一流课程为基础,加速推进高具身虚拟实验的开发及其在专业实践能力培养中的应用,充分发挥高具身虚拟实验的涉身性、情境性和生成性,调动学生的身体经验,促进学生对知识的理解、迁移和技能形成。此外,在高校应建设相应的专业虚拟实验室,针对专业学习中的“三高”与“四难”问题,开发或引入系列主题的高具身虚拟实验,将虚拟实验和真实实验同样纳入实验考核,使虚拟实验对实践能力培养的促进作用达到新的高度。

(二)选择知识类型与具身程度相匹配的虚拟实验

程序性知识和陈述性知识是人类学习的两种典型知识类型。程序性知识强调操作技能培养,需要学生动手实践,不断重复实验以掌握操作技能。高具身虚拟实验提供高交互的虚拟学习场景和技能操作训练,更适合于程序性知识的学习。相比之下,陈述性知识强调观念与概念的理解,需要学生将注意力集中在对知识的理解上,并不需要与学习环境有过多的交互,因此,低具身虚拟实验就可以满足。不同具身程度的虚拟实验各有其特点与优势,高具身虚拟实验可以提供较强的沉浸性与交互性,可以高度仿真学生动手实践的虚拟场景,而低具身虚拟实验场景设置较简单,忽略很多虚拟环境中与学习无关的元素,有助于学生将注意力集中在对概念的理解中。因此,在实验教学过程中,应匹配虚拟实验的具身程度与知识类型,让学生在具身合适的环境中完成不同知识类型的学习任务,充分发挥不同具身程度虚拟实验的教学优势,真正实现实验教学效果最优化。

(三)中、低具身虚拟实驗具有低使用门槛,应加大推广与应用的力度

本研究结果表明,中、低具身虚拟实验对大学生实验学习同样具有中等程度的促进作用,这些虚拟实验通过常见的个人电脑、移动平板或智能手机就可以使用,大大降低了使用门槛和应用成本。目前,教育部虚拟仿真实验教学项目共享平台提供了1194门国家级的虚拟仿真课程,涉及了全学科门类的虚拟实验,这些课程以中、低具身虚拟实验为主,且免费向社会开放。例如,同济大学开发的“农田土壤重金属污染生态修复虚拟仿真综合实验”,仅需要网络浏览器即可访问,其访问人次超过257,380人,用户数超过10,850人,这充分显示了中、低具身虚拟实验易于使用和推广的优势。因此,应加大这类低成本虚拟实验的推广和应用力度,组织更多高校利用虚拟仿真实验教学项目共享平台开展日常教学实验和教研活动,进一步提升虚拟实验的开放共享度。

[参考文献]

[1] 刘革平,高楠,胡翰,林,等.教育元宇宙:特征、机理及应用场景[J].开放教育研究,2022,28(1):24-33.

[2] DUIJZER C, VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN M, VELDHUIS M, et al. Embodied learning environments for graphing motion: a systematic literature review[J]. Educational psychology review, 2019,31:597-629.

[3] 王辞晓,李睿玉,张慕华. 虚拟实验具身程度及其对学习成效的影响[J].开放教育研究,2022,28(5):93-104.

[4] KIM H Y, KIM E Y. Effects of medical education program using virtual reality: a systematic review and meta-analysis[J]. International journal of environmental research and public health, 2023,20(5):3895.

[5] 毛耀忠,劉旭东,宋晓琴.沉浸式虚拟现实对学生学习绩效的影响——基于54项实验和准实验研究的元分析[J].现代远程教育研究,2023,35(1):93-102.

[6] WU B, YU X, GU X. Effectiveness of immersive virtual reality using head-mounted displays on learning performance: a meta-analysis[J]. British journal of educational technology, 2020, 51(6):1991-2005.

[7] JOHNSON-GLENBERG M C, BIRCHFIELD D A, TOLENTINO L, et al. Collaborative embodied learning in mixed reality motion-capture environments: two science studies[J]. Journal of educational psychology, 2014,106(1): 86.

[8] 柴阳丽,陈向东.面向具身认知的学习环境研究综述[J].电化教育研究,2017,38(9):71-77,101.

[9] 李恒威,盛晓明.认知的具身化[J].科学学研究,2006(2):184-190.

[10] 殷明,刘电芝.身心融合学习:具身认知及其教育意蕴[J].课程·教材·教法,2015,35(7):57-65.

[11] 钟柏昌,刘晓凡.论具身学习环境:本质、构成与交互设计[J].开放教育研究,2022,28(5):56-67.

[12] BORENSTEIN M, HEDGES L V, HIGGINS J P T, et al. Introduction to meta-analysis[M]. Hoboken:John Wiley & Sons,2021.

[13] 中华人民共和国教育部.学位授予和人才培养学科目录[EB/OL].(2018-04-19) [2024-01-19]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/ziliao/A22/201804/t20180419_333655.html.

[14] ANDERSON J R. Acquisition of cognitive skill[J]. Psychological review,1982,89(4):369.

[15] JANG D H, YI P, SHIN I S. Examining the effectiveness of digital textbook use on students' learning outcomes in South Korea: a meta-analysis[J]. The asia-pacific education researcher, 2016, 25:57-68.

[16] 顾小清,胡梦华.电子书包的学习作用发生了吗?——基于国内外39篇论文的元分析[J].电化教育研究,2018,39(5):19-25.

[17] MERCHANT Z, GOETZ E T, CIFUENTES L, et al. Effectiveness of virtual reality-based instruction on students' learning outcomes in K-12 and higher education: a meta-analysis[J]. Computers & education, 2014,70:29-40.

[18] 李宝敏,王钰彪,任友群.虚拟现实教学对学生学习成绩的影响研究——基于40项实验和准实验的元分析[J].开放教育研究,2019,25(4):82-90.

[19] 中华人民共和国教育部.教育部办公厅关于2017-2020年开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知[EB/OL].(2017-07-11) [2024-01-21]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7945/s7946/201707/t20170721_309819.html.