高校毕业生“慢就业”之就业观教育研究

李晓华,张紫璇

摘要:大学生毕业后放缓求职进程,处于暂时未就业(已升学或出国深造除外)状态的“慢就业”现象,近年来呈明显上升趋势,且部分演变成为不就业。调查发现造成“慢就业”现象的原因主要包括:大学生就业心理和就业观念不成熟、就业教育主体的协同能力不足、就业教育缺乏连续性和系统性等。加强大学生就业观教育、构建家庭学校社会协同教育机制、形成连续系统的教育模式是高校毕业生“慢就业”问题的破解之策。

关键词:高校毕业生;“慢就业”;就业观;就业教育

中图分类号:G647.38号文献标识码:ADOI:10.7535/j.issn.1671-1653.2024.01.012

Study on the Education of Employment Concept of "Slow Employment" for College Graduates

LI Xiaohua1,ZHANG Zixuan2

(1.Hebei University of Environmental Engineering, Qinhuangdao 066102, China;

2.School of Marxism, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043, China)

Abstract:The phenomenon of "slow employment" among college students who slow down their job search process after graduation and are temporarily unemployed (except for those who have entered higher education or studied abroad), has shown a significant upward trend in recent years, and some students have evolved into non employment. The study shows that the main reasons for the "slow employment" phenomenon include: the immature employment psychology and concept of college students, insufficient collaborative ability of employment education subjects, and the lack of continuity and systematicity in employment education. It is proposed that strengthening the education of college students' employment concept, constructing a family-school-community collaborative education mechanism, and forming a continuous system education model are the solutions to the problem of "slow employment" of college graduates.

Keywords:college graduates; "slow employment"; employment concept; employment education

一、引言

就業是最大的民生。高校毕业生就业关乎家庭幸福、社会稳定和国家发展大计,是落实基本民生保障的重要依托。高校毕业生就业问题受到社会的广泛关注。近年来我国高校毕业生规模持续走高,就业形势日益严峻,在就业压力不断增大的情况下,高校毕业生“慢就业”现象呈现上升趋势。“慢就业”是指大学生毕业后放缓求职进程,处于暂时未就业(已升学或出国深造除外)的状态。这是一个待业的过程,最终发展去向是求学深造、求职就业亦或创业成功,而不是真正的“不就业”。“慢就业”的时间期限通常为毕业后的半年到两年时间,如果超过期限,未就业状态没有得到改变,“慢就业”便演变为了“不就业”。“慢就业”会延缓高校毕业生就业进程,加剧个人就业压力,也会给经济发展和社会稳定带来负面影响。据智联招聘发布的《2023大学生就业力调研报告》显示,2023届高校毕业生中“慢就业”比例由2022届的15.9%上升到18.9%。2023年高校毕业生达到1 158万人,也就是说,可能有218万余毕业生“慢就业”。为落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”的决策部署,全力促进高校毕业生顺利就业、尽早就业,亟须研究解决高校毕业生“慢就业”问题。

高校毕业生“慢就业”问题日益突出,已经引起了学术界的关注。学者从不同角度对“慢就业”现象进行探讨,大致可以归纳为三方面,一是关于高校毕业生“慢就业”现象的概念和类型研究。刘宇文[1](P69-75)认为“慢就业”即“放缓就业”,指的是毕业生放缓求职步伐,推迟就业时间;李宁[2](P116-117)认为“慢就业”是指一些大学生不遵循传统就业理念,学业完成后未立即就业,而是选择等待就业或尝试创业的一种待业现象;陈利霞[3](P74-80)以7月1日离校前是否就业或升学作为时间节点来区分“慢就业”和“常规就业”。在概念界定的基础上,部分学者对于“慢就业”的类型进行了划分,有“积极慢就业”和“消极慢就业”之分[4](P50-54),也有“主动慢就业”和“被动慢就业”之分[5](P66-68)。二是高校毕业生“慢就业”的原因分析。“慢就业”成因可以归为社会、高校、家庭、个人等4个方面。社会方面主要关注疫情影响[6](P60-65)、文化氛围[7](P8-11)、经济发展[8](P100-101)等因素;高校方面主要关注职业生涯教育缺失[9](P276-280)、就业指导工作缺位[10](P16-22)、就业观教育不充分[11](P66-68)等问题;家庭方面主要关注家庭经济条件[12](P131-133)、家庭就业观念[13](P187-189)、家庭社会地位[14](P135-142)等因素;个人因素主要关注大学生的就业心态[15](P94-101)、价值观念[16](P25-33)、就业资本[17](P143-148)等方面。三是高校毕业生“慢就业”问题的解决对策研究。主要包括两个方面:一方面立足于系统的视角,认为治理高校毕业生“慢就业”现象需要政府、社会、高校、家庭和大学生多方联动协同[18](P97-101)[19](P67-72)。另一方面聚焦就业相关主体,提出具有针对性的解决措施。李佳霓[20](P86-88)认为高校应该提高就业育人的成效,促进毕业生高效率、高质量就业;郑东等[21](P81-84)建议高校及时掌握“慢就业”学生的服务需求, 提供靶向服务, 增强供给能力, 推进精准就业;王翔[22](P73-75)认为以“三全育人”为指导有利于解决“慢就业”问题;史淑桃等[23](P119-124)提出从供给侧、需求侧和供需匹配3个方面构建就业政策体系,以实现大学生高质量充分就业。

综观以上研究,学者们从不同角度分析“慢就业”现象,取得了丰富的研究成果,为“慢就业”研究提供了理论基础和实践导向。然而,现有研究存在宏观研究多、微观研究少,关注社会因素多、关注个体因素少,研究方法比较单一等不足。本文在查阅相关文献、走访就业管理部门和辅导员等基础上,形成访谈提纲,采用质性研究方法展开对“慢就业”问题的研究。在河北高校选取20名处于“慢就业”状态(已毕业未就业)的2023届本科毕业生作为访谈对象,围绕“慢就业”访谈提纲进行了不短于30分钟的深入访谈,通过梳理访谈录音,形成访谈文本资料万余字,了解受访者的处境和内心想法,分析高校毕业生“慢就业”现象和成因,并提出相应的建议对策。

二、高校毕业生“慢就业”现象及成因分析(一)高校毕业生“慢就业”现象

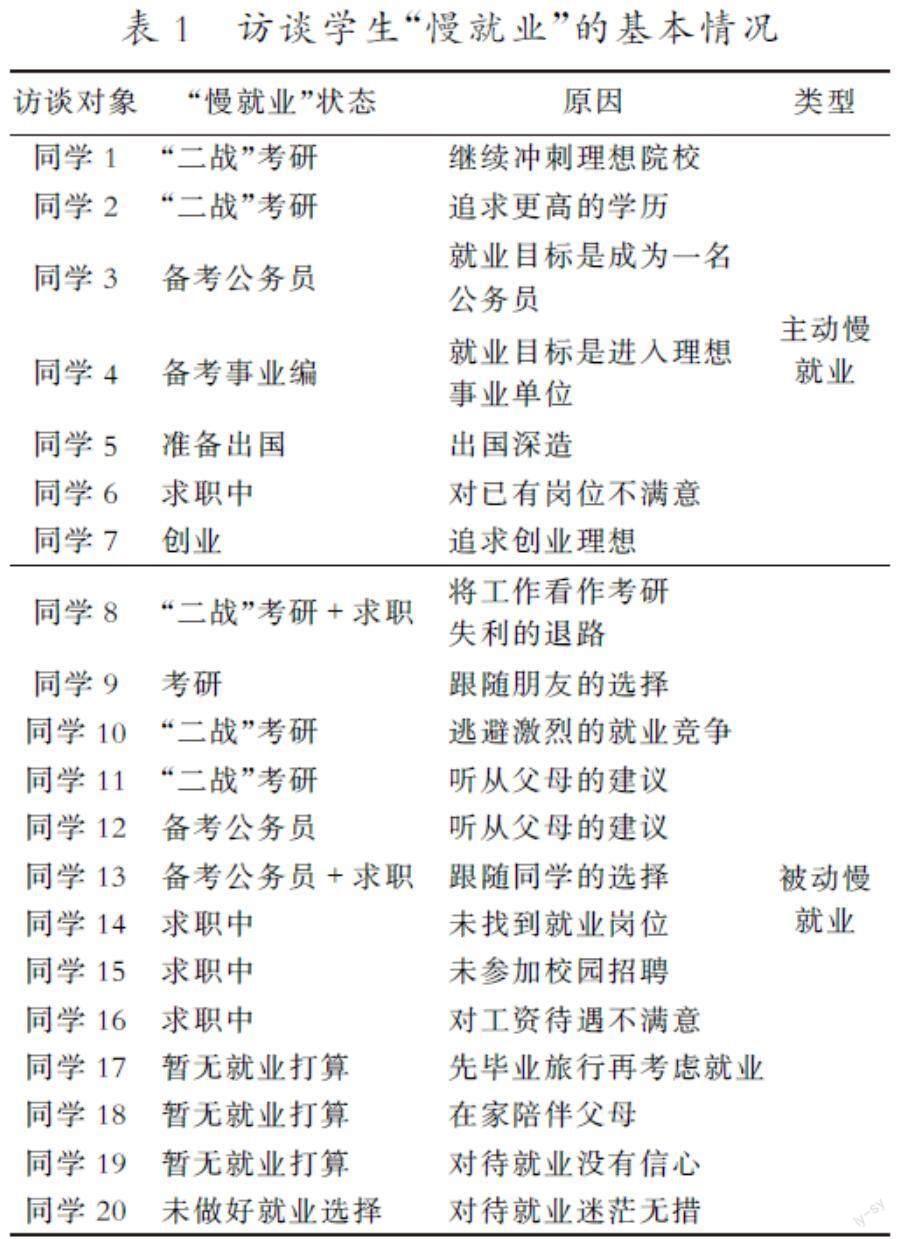

表1展示了20名访谈对象“慢就业”的状态、原因和类型。其中,6名同学(同学1、2、8、9、10、11)在准备研究生考试,4名同学(同学3、4、12、13)在准备公务员或事业编考试,4名同学(同学6、14、15、16)处于求职状态,3名同学暂时没有就业打算(同学17、18、19),1名同学准备出国深造(同学5),1名同学准备创业(同学7),1名同学(同学20)对于未来就业迷茫无措,没有做好就业选择。

访谈调查发现,部分毕业生自我意识强烈、个人发展目标明确;部分毕业生则就业意识淡薄、就业行为不积极。前者属于“主动慢就业”,后者属于“被动慢就业”。表1显示,“被动慢就业”多于“主动慢就业”,根据所列原因分析,“被动慢就业”演变为不就业的可能性较大。

有的学者把“主动慢就业”看作是一种新型就业观,认为是毕业生追求个人价值和就业观念逐渐成熟的表现。大学生通过学业缓冲期重新认识自我,拓宽视野,以期在未来更理性地作出学业和职业决策[24](P94-99)。根据访谈调研,高校毕业生中的“主动慢就业”群体分为五类:第一类是为理想院校或更高学历“二战”考研。比如同学1说:“我考研的目标院校依然没有变,上次只差了一点点,我相信再经过一年的准备可以实现我的理想。”第二类是为考取公务员、事业编全职备考。如同学3表示:“我的父母和其他家人朋友有很多是在体制内工作,受他们的影响我打算全职备考公务员。”第三类是为出国深造做准备。如同学5表示:“世界那么大,我想走出国门到其他国家看一看,增长自己的学识和见识,我父母也支持我这个决定。”第四类是为理想岗位放慢求职步伐。如同学6说:“其实我之前已经签了一份工作,再三考虑后我选择了放弃,因为我想获得一份更有发展前景的工作。”第五類是为实现创业理想而不就业。如同学7表示:“现在就业形势太难了,与其给别人打工,不如自己当老板,而且我的家人可以为我提供一些支持。”可以发现,“主动慢就业”反映了部分毕业生对于高质量就业的期待,对于个人发展的更高追求,但仍然需要对其积极引导,防止演变为长期的“不就业”。

“被动慢就业”是一种消极的就业现象,是指高校毕业生由于职业规划不够、个人能力不足、就业岗位缺乏等原因无法及时就业。根据访谈调查,“被动慢就业”分为三类:一是盲目备考型。在“慢就业”学生中,很大一部分受从众心理、被动服从心理的影响,为了避免激烈的就业竞争而随波逐流地加入考研或考编队伍。如同学9因为“朋友在考研,我就和他一起准备”,盲目选择考研。同学10说:“其实我并没有特别强烈的意愿去考研,只是感觉就业很难,那就和同学们一样试试考研,继续上学吧。”同学12表示:“我不知道自己适合做什么,父母希望能考个公务员获得一份稳定的工作,所以我现在处于全职考公的状态。”二是定位偏差型。就业心态不成熟、缺少职业规划等原因使这一类群体存在理想主义倾向,在竞争激烈的就业市场中定位和认知出现偏差,过分关注自身,一味好高骛远,盲目追求高目标,没有认识到自身能力的不足,难以顺利就业。如同学16说:“我感觉来学校招聘的企业好多都是在比较偏远的地区,而且要‘下工地,工资也没有达到我的预期。”三是消极逃避型。这一类群体面对就业没有紧迫感和危机感,缺乏忧患意识,他们因为没有做好融入社会的准备而选择对就业“冷处理”。他们不会主动争取,只会被动等待,在等待和逃避中错失机遇,丧失就业热情,是就业责任感淡薄的表现。如同学15说:“我现在才反应过来,好多高质量企业来校招聘时我都错过了,当时没有意识到就业的重要性,很少到招聘现场。”同学17说:“我打算毕业之后先和朋友去旅游,玩好了再考虑就业的事。”问及其父母的意见时,他说“我爸妈其实不太同意我的计划,但是我还是坚持我的选择。就业机会多的是,毕业旅行也就这一次了。”“被动慢就业”反映了高校毕业生就业观念不当的现状,无论是盲目备考、定位偏差还是消极逃避,根本上是毕业生的就业观念存在问题,最终与就业机会失之交臂。

(二)高校毕业生“慢就业”成因分析

高校毕业生“慢就业”的原因是复杂多元的,其中,大学生的就业心理和就业观念不够成熟、就业教育的主体协同性不足以及就业教育缺少连续性和系统性,造成了高校毕业生的“慢就业”现象。

1.大学生就业心理和观念不成熟

大学生的就业心理和观念不够成熟是“慢就业”现象产生的思想根源。首先,高校毕业生在就业过程中存在从众心理,盲目地跟随身边大多数人的选择,很容易引发“慢就业”问题。大学生处于集体生活之中,群体对个体的影响显著,从众心理会对他们的就业选择和就业判断产生重要影响,使个体倾向与群体保持一致,缺乏自主择业意识。比如,在总体就业趋势的影响下,考研升学、公务员、事业编成了很大一部分高校毕业生的就业选择,由此引发了一轮又一轮的“考研热”“考编热”。一些高校毕业生受身边人的影响,被禁锢在“铁饭碗”“体面”等职业刻板印象中,为了备考而加入了“慢就业”群体。在访谈调研中,同学9说:“现在的就业形势严峻,我没有做好就业规划,朋友说考研提升学历后就业环境能好一些,所以我就和她一起准备考研。”同学13说:“身边的人都说公务员稳定、待遇好、旱涝保收,所以我想考公务员试试。”其次,高校毕业生的自我认知存在偏差,就业期待容易脱离实际情况,理想与现实之间的差距使其产生巨大的心理落差,从而选择“慢就业”。我国高等教育已步入普及阶段,高校毕业生在就业市场中的竞争优势相对弱化。然而,部分高校毕业生对于自己的身份依然存有“滤镜”,对就业收入和岗位抱有过高期盼,难以实现理想就业,从而拖延就业时间。如同学16说:“我有参加一些招聘会,但是公司给出的薪资待遇没有达到我的期望值。”因此,不符合期待的就业现实使他们被迫“慢就业”。最后,高校毕业生的责任意识淡化,未能认识到就业对于个人、家庭以及社会的价值和意义。部分高校毕业生受社会不良风气影响,就业时过分关注薪资待遇、工作环境,完全以个人利益为中心,“利己”观念较为严重, 很少考虑自身所该担负的支持家庭、回报社会的责任,成为了“慢就业”的一员。如同学18决定毕业后先回家陪父母一段时间,没有考虑到就业问题。

2.就业教育主体的协同能力不足

当前开展大学生就业教育的主体主要是高校、家庭、社会等,但不同教育主体之间存在协同性不足的问题。首先,高校内部在开展就业教育的过程中,将就业教育固化在特定部门、特定人员范围内,不同教育主体的参与度和协同性不够。如同学6表示:“平时只有辅导员针对我们的就业问题开展主题班会,其他老师较少提及就业问题。”高校中的专业课教师、思政课教师、心理咨询中心教师以及其他服务管理人员较少参与就业教育工作,未能充分实现不同主体之间的协同育人。同时,就业教育也忽视了大学生朋辈群体的影响。高校毕业生自身的就业行为会受到来自周围的同学、朋友的影响(如同学9、13),当朋辈群体中“慢就业”的现象增多时,个体极易受到影响。其次,高校在对大学生进行就业教育时,与家庭、社会的沟通联络不充分。一是在就业问题上高校与家庭的沟通不够,不利于毕业生顺利就业。随着社会经济发展,人民群众的物质生活水平日益提升,接受教育的目的不再单纯是改变经济状况和提升社会地位,教育逐渐趋于本质回归[25](P64-66)。家庭经济状况良好,子女的就业紧迫性降低,使家庭一定程度上忽视了就业教育,家长未能积极关注就业信息。如同学17说:“就业方面我父母没有与辅导员联系沟通过,他们不会给我压力,认为我开心快乐最重要。”二是高校与社会协同不足,不利于就业教育贴合时代和市场需求。社会经济发展的同时,享乐主义、个人主义、拜金主义、利己主义等不良思潮对高校毕业生的就业价值取向产生影响。如,同学16谈道:“随便一个网红都可以挣很多钱,所以我对薪资待遇不满意。”总之,高校、家庭、社会主体之间的协调联动不足,削弱了教育效果,助推了“慢就业”现象。

3.就业教育缺乏连续性和系统性

高校就业教育存在连续性和系统性不足的问题,使毕业生容易走向“慢就业”。一方面,高校的就业教育工作大多面向毕业生,且集中在临近毕业之前,一定程度上忽视了对非毕业年级学生的就业教育,没有形成面向全体大学生的全程指导和帮助。如同学15表示:“大四之前我没有预想到就业的情况,感觉一到大四突然就要就业,我还没有做好准备。”成熟的就业心理、就业观念和就业能力不是一蹴而就的,断层的、临时的就业教育无法满足大学生的需求,使毕业生难以提前做好职业规划和就业选择,导致“慢就业”的可能性大大提高。另一方面,目前高校的就业教育多以单一课程或活动为主,未能较好地贯穿于整个育人过程中。如同学1说:“我参加过的就业教育活动有职业规划选修课、就业讲座和辅导员组织的就业主题班会,但我感觉内容比较浅显,实际帮助比较有限。”同学15表示:“我没有实习经历,对于就业市场和环境的了解大多来源于网络,我对于激烈的竞争环境比较抗拒。”部分高校在就业教育方面,没有明确的目标规划,就业教育人员素质参差不齐,教育内容重理论轻实践,未能充分考虑市场需求,在教育计划、师资力量、实践环节、市场接轨等方面,缺少系统性和全面性。

三、高校毕业生“慢就业”问题的破解之策

2021年8月23日,国务院印发的《“十四五”就业促进规划》明确指出,“强化择业就业观念引导,推动高校毕业生积极理性就业” [26](P24-38)。党的二十大报告进一步强调,实施就业优先战略,强化就业优先政策。高校毕业生“慢就业”,尤其是“被动慢就业”现象的出现使大学生难以实现由“校园人”到“社会人”的转变,阻碍其个体社会化进程,不利于经济发展和社会稳定,亟需破解之策。本文聚焦高校就业观教育,仅从高校角度出发提出破解毕业生“慢就业”的有效对策。

(一)加强大学生就业观教育

根据访谈发现,高校毕业生的就业心理和就业观念不够成熟是“慢就业”问题产生的主要原因,引导他们形成正确的就业观和择业观,避免盲目从众,准确自我定位,深化责任担当意识有利于破解“慢就业”问题。

1.培养大学生独立理性思维,避免就业盲目从众

部分大学生缺乏足够的独立判断和理性思考的能力,盲目地跟随大多数人的就业选择,不知不觉中走向了“慢就业”。培养大学生的独立判断和理性思考能力,避免在就业问题上盲目从众,是解决“慢就业”问题的有效举措。一方面,高校要建立一支专业的就业教育队伍,引导学生独立理性分析就业问题,不要盲目跟从其他人的选择。通过职业规划课程、讲座以及就业实践活动,使学生清晰自我定位,了解自己的就业优势和兴趣。鼓励学生尽早根据自身家庭条件、学习能力、专业素养等情况,找到真正适合自己的发展方向,结合自身條件制定职业规划,形成属于自己的职业理想和目标,并依据客观条件变化灵活调整就业规划。另一方面,高校要加强就业心理辅导,使学生正确认识和对待因就业产生的心理压力,增强就业自信心,以积极乐观的心态应对就业挑战,避免因压力过大和信心不足而盲目地“慢就业”。

2.引导大学生准确自我定位,形成合理就业期待

高校要引导大学生从个人实际情况出发,形成准确的自我定位与合理的就业期待。一方面,高校在进行就业教育与指导工作时,要引导学生理性客观地看待严峻的就业形势,增强危机意识,根据自身条件制定合理就业目标。要特别关注学生的就业期待情况,对于期待过高的学生进行一对一个性化指导,帮助其转变就业思路。另一方面,要利用多种宣传途径,加强对于基层就业、服务社会典型人物事例的宣传,为高校毕业生就业决策提供正面引导。鼓励学生多渠道寻找就业机会,突破特定专业、特定领域的就业局限。

3.深化大学生责任担当意识,树立及时就业思想

大学生认识到就业对于个人、家庭、社会的意义,增强责任担当意识,可以减少他们选择“慢就业”可能性。一方面,高校要加强思想政治教育和就业教育的融合,引导学生在就业过程中考虑家庭责任和社会责任,形成“及时就业”的观念,努力实现自我价值与社会价值的统一。另一方面,大学生需要充分发挥主观能动性,尽早为就业做准备,认真学习专业知识和技能,了解就业市场行情,考取相关资格证书,积极参加社会实践和工作实习,提高就业竞争力,思考个人就业对于家庭、社会的意义,实现个人追求、家庭责任、社会贡献的有机统一,避免“被动慢就业”的发生。

(二)构建家庭学校社会协同教育机制

就业教育需要家庭、高校、社会共同担当教育责任,形成家庭学校社会协同教育共同体,家庭学校社会协同就业教育机制强调主体的多元性和共同体的协作性。高校作为学生生活学习的主要场所,是就业教育的主要阵地;家庭作为学生成长成才的基础环境,是就业教育的重要阵地;社会作为学生学习生活的外部环境,是就业教育的辅助阵地。高校要在就业教育过程中发挥主要作用,在实现全员育人的基础上,努力推动家校合作,充分落实学校、社会互联,三者同向同行,发挥多元教育主体协同效应,以治理“慢就业”问题。

1.高校内部实现全员育人

对于高校而言,就业管理、教育、服务之间虽然存在职责划分,但都应充分发挥教育功能,打破界限,实现就业管理教育、就业课程教育、就业服务教育的有机统一,使全体教职员工皆成为就业教育的主体,实现全员就业育人,为学生提供全面的就业帮助和指导。首先,高校要深入开展“访企拓岗促就业”行动。在原来高校书记校长访企拓岗的基础上,将参与范围扩大至二级院系领导班子成员,组织发动辅导员、班主任、行政管理人员、任课教师广泛参与,带动学校全员深入参与毕业生就业教育工作。其次,高校要统筹推进课程育人。任课教师在专业教育中融入“隐性”就业教育,在专业课中挖掘就业教育元素,将知识传授与思想引导相结合,做到教书与育人相统一,促使学生及早做好职业规划,实现毕业和就业的平滑对接。再次,辅导员要充分发挥管理者和组织者的教育效能,在学生的日常学习生活中主动渗透就业教育,引导大学生积极就业。最后,高校要注重发挥优秀校友、优秀毕业生、党员、学生干部的同辈引领作用,通过同辈间相互交流,宣传积极的就业观念、调适就业心理、分享就业信息,实现互帮互助、共同进步[27](P83-85)。

2.高校努力推动家校合作

家庭是大学生生活的重要场所,家长是孩子的首位教育者,家长的言行举止和家庭的氛围环境对子女人生观、世界观、价值观的形成具有根深蒂固的影响。在“慢就业”现象频发的情况下,推动家校合作显得尤为重要。首先,高校要以辅导员为依托,建立家校合作交流的平台和联络机制,便于反馈学生的就业信息和就业进度,引导家长发挥督促学生就业的作用。其次,要引导家长更新就业观念,客观分析子女的就业能力,树立合理的就业预期,为子女就业做正向引导,防止子女“慢就业”。再次,高校可分享相关讲座或课程辅导,引导家长注意教育的方式方法。开放包容的态度和经济支持既可以成为毕业生顺利就业的“后盾”,也可能成为毕业生逃避就业的借口与说辞。家长既不能大包大揽、替子女做决定,也不能袖手旁观、不管不顾,要在关键时期给予必要的引导,成为就业教育的重要推手,协助毕业生顺利就业。高校与家庭深入合作配合,重视就业教育工作,在潜移默化中引导大学生形成科学健康的就业观念,为毕业后的顺利就业奠定思想基础[9](P276-280)。

3.高校充分落实学校、社会互联

“慢就业”是关系社会民生的问题,应充分开发社会资源,落实校社互联工作模式。首先,高校要及时掌握政府相关部门发布的高校毕业生就业政策信息,在政府政策指导下推动高校毕业生实现更充分更高质量就业。其次,高校要开展校企合作,通过实习基地、双导师制等形式,提高学生的就业能力。最后,高校应充分发挥大众传媒的作用,通过新媒体社交平台引导正确价值导向,营造正向舆论,推动大学生积极就业,激发毕业生的就業创业热情,促使其顺利转变角色,减少“慢就业”现象的发生。

总而言之,针对“慢就业”问题开展就业教育,要统筹校内校外各方教育资源和教育力量,建立精准对接互动平台,打造家庭学校社会就业教育共同体,形成高校、家庭、社会有机结合的协同教育机制。

(三)形成连续系统的就业教育模式

在遵循教育规律和学生成长成才规律的基础上,形成连续系统的教育模式,或能为破解“慢就业”提供新的思路。

1.提高就业教育的连续性

科学合理的就业观念不是在毕业前突击形成的,而是贯穿于学生学习全过程,定然要持续连贯、循序渐进、从始至终。只有渐进不断的量变才能实现最终的质变,达到就业教育乃至人才培养的理想效果。就业教育是全体学生全时段的教育。首先,高校应把就业教育工作前置,改变原有集中在毕业年级的局限性,安排多样化的弹性教育时间,全时段了解分析学生关于就业的想法、心态和观念,分阶段开展思想价值引领工作,覆盖入学到毕业、课内到课外、学期到假期,为后续就业教育工作铺路搭桥。其次,随着学习时间的增长和阅历的增加,不同年级学生的心理成熟程度、学识水平和就业紧迫性不同,对待就业呈现出不同的心理状态和价值选择。因此,要根据大学生不同成长阶段的特点制定针对性工作方案,实现不同年级、学段的科学衔接,开展涵盖“入学适应、能力提升、发展定向、求职攻坚”阶段性教育和指导[28](P93-99)。最后,要持续了解学生就业心理和就业规划,提前摸排和预判大学生的就业选择,对于就业能力不足和就业指导不足导致的“慢就业”问题做到“先下手为强”,精准施策,建立“一对一”台账,在“慢就业”的势头出现之前,尽早进行介入和干预,做实做细就业教育帮扶,引导高校毕业生主动求职。

2.增强就业教育的系统性

系统性的就业教育可以更好地满足大学生的需求,促进他们摆脱“慢就业”。首先,高校要明确就业教育目标和规划,根据学生和就业市场需求,合理规划就业教育的课程设置和教学内容,科学安排教学进度,完善跟踪评估制度,确保就业教育能够有效应对“慢就业”挑战。其次,高校要注重就业实践教育,通过实习教学、项目合作等方式使学生切实感受就业环境和工作条件,丰富实践经验,提高就业认知和就业能力,提高就业热情,为就业打下良好基础。最后,高校就业教育要与市场接轨,紧密结合就业市场形势和行业发展趋势,从课程设置、实践教学、求职技巧等方面提高就业教育的市场性和时代性。通过系统性的就业教育,使大学生在毕业前具备相应的就业能力、适应激烈的就业竞争,减少“慢就业”。

四、结语

“慢就业”是在高校毕业生群体中出现的一种特殊就业行为,需要给予关注和重视,不能全面否定,要审慎对待,防止其演变为“不就业”。落实立德树人根本任务,高校要加强大学生就业观教育、构建家庭—学校—社会协同教育机制、形成连续系统的教育模式,科学应对高校毕业生“慢就业”问题。破解“慢就业”问题有利于纾解个体发展需要与社会发展要求的矛盾,顺应人才培养趋势,更好地适应和满足学生成长诉求和社会发展需求,对经济社会发展意义重大。因此,要立足时代要求,秉持科学教育理念,以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人以及堪当民族复兴重任的时代新人为目标,促进大学生实现高质量就业。

参考文献:

[1]刘宇文.当前高校毕业生“慢就业”现象研究[J].人民论坛·学术前沿,2019(20).

[2]李宁.高校毕业生“慢就业”的缘由与对策[J].人民论坛,2019(14).

[3]陈利霞.Z世代大学生“慢就业”成因分析与对策探究——以地方工科院校山东省J大学为例[J].西北成人教育学院学报,2023(5).

[4]杨书超.新时代下大学生“慢就业”的辩证分析[J].中国大学生就业,2017(24).

[5]张莎.大学生“慢就业”群体就业质量提升探析[J].学校党建与思想教育,2021(8).

[6]陈荣桂,陶林.重大疫情下高校就业工作创新研究[J].宏观经济管理,2020(7).

[7]李川,李艳霞.高校大学生“慢就业”原因分析及对策研究[J].甘肃教育研究,2022(7).

[8]王明磊.解析大学生“慢就业”[J].人力资源,2022(2).

[9]郑晓明,王丹.高校毕业生“慢就业”现象的成因与治理策略[J].社会科学战线,2019(3).

[10]林科吉.浙江高校毕业生“慢就业”现象分析与创新对策研究[J].中国大学生就业,2022(19).

[11]王星.新时期高校毕业生“慢就业”的成因与对策[J].人才资源开发,2022(16).

[12]丁利利.高校毕业生“慢就业”现象成因及解决对策[J].黑龙江科学,2022(18).

[13]王春红.基于高校毕业生“慢就业”现象的就业指导工作研究[J].就业与保障,2022(9).

[14]高娟,翟华云.人力资本、家庭状况与毕业生“慢就业”——基于民族院校的调研數据分析[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2022(7).

[15]周蓉.大学生就业心态:社会生态视域下的新常态及其应对[J].当代青年研究,2022(2).

[16]黎娟娟,黎文华.后物质主义价值观视角下的大学生慢就业——基于北京某高校的质性研究[J].中国青年研究,2023(5).

[17]宋凌云.高校“慢就业”群体就业质量提升路径探析——以就业资本为视角[J].天中学刊,2022(5).

[18]徐淑娟.期待视野下大学生就业路径优化研究[J].江苏高教,2023(2).

[19]赵明.我国大学生就业质量提升的对策研究[J].江苏高教,2019(10).

[20]李佳霓.高校毕业生“消极慢就业”现象分析[J].合作经济与科技,2023(20).

[21]郑东,潘聪聪.大学生提速“慢就业”的服务策略[J].江苏高教,2019(2).

[22]王翔.三全育人视角下的高校大学生慢就业[J].山西财经大学学报,2022(S2).

[23]史淑桃,李宁.大学生高质量充分就业政策体系研究[J].河南社会科学,2021(6).

[24]张钟月.英国青年的“间隔年”现象[J].当代青年研究,2015(3).

[25]蒋利平,刘宇文.大学生“慢就业”现象本质解析及对策[J].学校党建与思想教育,2020(4).

[26]国务院关于印发“十四五”就业促进规划的通知[J].中华人民共和国国务院报,2021(26).

[27]刘笑.基于朋辈互助的研究生就业指导体系构建策略[J].学校党建与思想教育,2016(24).

[28]马力,邓阳.高校毕业生“慢就业”探析及其对策[J].中国青年社会科学,2019(5).