“PRF+”模式新技术对农田重金属污染修复治理的应用

*熊勇华 刘云 王文琪 曾祥荣 文阳平 黄纯轮,,3*

(1.江西普瑞丰生态科技有限公司南昌市农田重金属治理新材料工程技术研究中心 江西 330001 2.江西农业大学功能材料与农业应用研究所 江西 330045 3.宜春市宜丰生态环境局 江西 336000)

引言

水稻是我国三大粮食作物之一,稻谷年产量占我国粮食总产量的40%以上,对保障我国粮食安全具有重要意义[1]。但是近些年来人类活动的增加使农田土壤受到了严重的破坏,加重了重金属对农田的污染,给水稻种植带来了不可避免的影响[2]。2014年全国首次土壤污染状况调查公报显示,我国土壤重金属总的点位超标率为16.1%,其中耕地土壤点位超标率更是高达19.4%[3]。尽管政府、学者、企业都对耕地重金属污染开展了一系列治理修复,但农田重金属污染现象依然严重。尚二萍等人[4]在全国五大粮食生产区的3006个样点进行实测,数据显示,2018年耕地土壤重金属点位超标率为21.49%,比2014年公报中提及的19.4%高出了2个百分点,说明我国耕地重金属污染呈现加重局势,对农田重金属进行有效、彻底的修复刻不容缓。针对土壤重金属污染,湖南省在2014年便首推了“VIP+n”农田重金属修复技术模式,利用优势水稻品种与土壤修复剂结合来降低农田的重金属含量[5]。学者们对土壤调理剂投入品进行研究,通过施加不同的投入品对农田污染重金属进行固化/稳定化,取得了一定的研究成果[6-9]。部分学者通过种植重金属超富集植物的方式对农田重金属进行吸附拔除,通过研究不同重金属超富集植物对农田重金属的吸附效果及机理,筛选出了适合不同重金属拔除的植物,对农田重金属修复的研究提供了较大的帮助[10-11]。尽管已经有大量学者对农田重金属污染修复开展了系列研究,但大多仅对农田土壤进行修复研究[12-13],而未对农田水源进行源头监控净化,末端污染秸秆的处理也未得到重视(南方水稻秸秆仍然以还田为主),未形成整体的修复体系,难以从根源上对农田重金属污染进行拔除,这导致农田重金属污染治理年年反复循环、永无止境[14]。针对这一现象,项目团队首创提出“PRF+”农田重金属污染治理模式新技术,从水源智能监控净化(P:Purification)、农田重金属污染治理(R:Remediation)、地力提升与作物增产(F:Foison)、秸秆离田再利用(+)入手,形成一条完整的农田重金属污染修复链,从源头到终端对农田重金属污染进行整体的治理修复,避免农田重金属污染循环反复,彻底解决农田重金属污染难题。

1.农田重金属污染与修复现状

土壤是农业生产的物质基础,土壤的健康关系到粮食的安全,更进一步影响着经济的发展和社会的稳定[15]。近年来中国在经济、文化、工业等方面快速发展的同时也在加强农业方面的关注与发展,在2016年国务院就印发了《土壤污染防治行动计划》并正式实施[16],这也意味着国家将土壤健康及粮食安全提到了一个新的高度。

农田重金属污染是指农田土壤中污染重金属的含量过高,主要的农田污染重金属包括镉、铅、砷、铬、汞、铜、镍等相关金属元素,这些元素会伴随植物的生长进入作物的果实中,继而进入人体内危害人体健康,其中镉元素是粮食作物中污染最广、相关污染量最大的重金属元素。2014年4月环境保护部和国土资源部联合发布了《全国土壤污染状况调查公报》,结果显示全国农田土壤重金属污染严重,全国土壤总超标率达到16.1%,整体环境状况不容乐观。2013年湖南益阳爆发的“镉大米”事件,导致了近百吨大米被销毁,农民的劳动成果与国家的财产受到了重大的损失。向捷等[17]在2014年发表的研究结果上表示,我国每年被重金属污染的粮食高达120万吨,造成的直接经济损失超过200亿元。在湖南“镉大米”事件爆发后,农田重金属污染修复得到了政府及大量学者的关注,湖南在此基础上提出了“VIP+n”的农田重金属修复体系,构建了“低镉品种(Variety)+全生育期淹水灌溉(Irrigation)+施加生石灰调节土壤酸碱度(pH)+辅助措施(N)”的稻米镉污染控制技术体系,该体系在一定程度上对农田重金属污染起到了较好的修复作用,保护了土壤的健康与粮食的安全。同时,随着国内外学者的不断深入研究,农田重金属修复也出现了多种多样的修复方式,包括物理化学修复技术、植物吸附技术、固定稳定化技术、微生物修复法、农业生态修复法、联合修复法等[18-23]相关技术,这些技术在一定程度上对农田重金属的污染起到了一定的治理修复效果。但现在为止国内还较少出现一种一体化的农田重金属修复模式,本团队在田间实验研究及其产业化应用推广的基础上,首次提出能够对农田重金属污染进行一体化治理修复的“PRF+”农田重金属污染治理模式新技术来指导农田重金属污染治理修复工作。

2.农田重金属污染的危害

重金属污染对土壤和生物具有累积毒性效应,很难通过自然降解去除,当重金属进入土壤后,其迁移、富集和转化会造成各种生态污染效应,在受重金属污染的农田进行作物种植,会导致作物的产物受到重金属污染,进而通过食物链传递到人体,对人体产生危害。Md Saiful Islam等人[24]研究了孟加拉国土壤和蔬菜中微量金属的污染水平以及对城市人口的健康风险,研究结果表明,受重金属污染的土壤种植出来的蔬菜均受到了重金属的污染,而食用受污染蔬菜的总目标危害值(THQ)为4.0,远大于正常1.0的水平,从而显示食用受污染蔬菜对人体健康存在危害;Naseem Zahra等人[25]的研究中提到,镉对人体的肾脏、骨骼、肠道等都具有一定的伤害,且会大幅度提高人体获得癌症的可能;Laura D.K.Thomas等人[26]对埃文茅斯锌冶炼厂周围暴露于镉和其他重金属人群的早期肾脏损害进行了研究,研究结果表明生活在埃文茅斯锌冶炼厂周围的人都受到了镉的影响,其中肾脏的损坏远高于正常人,且女性所受的伤害高于男性,同时研究还发现,直接空气接触对人体的伤害较小,而食用在受污染土壤上种植的自产蔬菜或吸入受污染的灰尘受到伤害更大。

3.“PRF+”农田重金属污染治理新模式技术

江西普瑞丰生态科技有限公司联合江西农业大学对农田重金属污染的治理修复进行了长期的研究,针对农田重金属污染治标不治本、年年需投入的现象,进行了一系列的产品及相关方案升级,最终根据农田重金属污染的来源、重金属污染的特征等相关特点,首次提出了“PRF+”农田重金属污染治理模式新技术,该模式通过水源智能监控净化,农田重金属污染治理,地力提升与作物增产,秸秆离田再利用四个维度入手,实现了农田重金属污染一体化治理修复。

(1)水源智能监控净化

农田重金属污染主要的来源有大气沉降、水源引入、人为引入等,其中人为引入主要发生在有相关重金属矿场及工业废弃地周边[27-30]。现有的重金属污染修复治理技术在源头治理上关于人为活动所带来的污染方面研究较多,在矿场复垦复绿、矿场开采规划、工厂废气废水处理等多个角度都进行了研究,因此人为活动对农田重金属的污染得到了一定的控制,但在非人为活动造成的源头污染治理修复研究较少。

项目团队通过长期的研究发现田间灌溉水的来源不稳定,存在各种污染因素,其中就包括了各种重金属离子,这些重金属离子是在水流经过各种地方后富集而成,陈成忠等[31]的研究表明,尽管水体中的重金属污染并未超标,但在经过长期的沉积后依然会造成污染风险,部分河段污染程度较高,在进行长期使用后会导致土壤健康与粮食安全问题[32-33]。项目团队根据这一情况,研究开发出了水源智能监控净化系统,该系统主要由传感器、智能水流分口器、碱性吸附钝化池等部件组成,如图1所示。运行时传感器对水源进行实时监控,在检测到水流中存在污染因子时将信号传递给智能水流分口器,分口器闭合无污染水源管道闸口,打开污染水源管道闸口,使污染水流流入碱性钝化吸附池内进行净化吸附,在净化完成后无污染的水流流入农田中进行灌溉,避免了因水源引入重金属离子给农田带来的污染。

图1 水源智能监控净化系统模式图

图2 水源智能监控净化装置图

图3 农田重金属污染治理施工图

图4 农田地力提升与水稻增产图

图5 污染秸秆多联产高附加值利用示意图

(2)农田重金属污染治理

在自然因素及人为因素双重作用下,重金属不断沉积导致我国大部分农田存在重金属污染,且部分农田重金属含量严重超标[34-35]。随着社会发展和对粮食安全的重视,有着重金属污染的农田已经不适合再直接种植粮食[36]。我们需要对农田中的重金属污染进行边生产边修复,对粮食安全的守护变得极为重要[37]。项目团队研发出了一系列土壤调理剂,叶面阻控剂,硅基、钙基、碳基超微可控修土净水产品,结合微生物、植物等联合修复技术和淹水等农艺措施进行全面修复治理,实现在根基、秸秆、作物果实多重阻控的作用下对农田重金属污染进行治理,同时保证粮食的正常生产。以水稻种植中镉污染为例,项目团队根据镉元素的特性,研发了对应的土壤调理剂与叶面阻控剂,该土壤调理剂在水稻种植前以基施的方式施用于农田中,通过离子交换、吸附作用与pH调节作用将农田中的Cd2+进行固化稳定化,从而降低Cd2+的活性,使其难以被水稻吸收,实现对农田Cd2+污染的治理。此外项目团队也研发了叶面阻控剂,该叶面阻控剂在水稻灌浆期进行使用,通过喷施的形式使水稻秸秆、叶片快速吸收阻控剂,阻控剂进入水稻体内后与Cd2+形成竞争,阻隔Cd2+进入水稻籽粒中,保障粮食安全。该叶面阻控剂还使Cd2+仅停留在水稻秸秆与叶片中,便于后期对含有Cd2+的水稻秸秆和叶片进行离田处理,从而实现Cd2+离田的效果,通过3~5年的修复治理,达到对农田Cd2+污染的治本性治理。通过土壤调理剂和叶面阻控剂的应用,结合农艺措施,使作物中镉含量降低率在30%以上。

表1 “PRF+”模式之农田重金属污染治理的水稻降镉情况

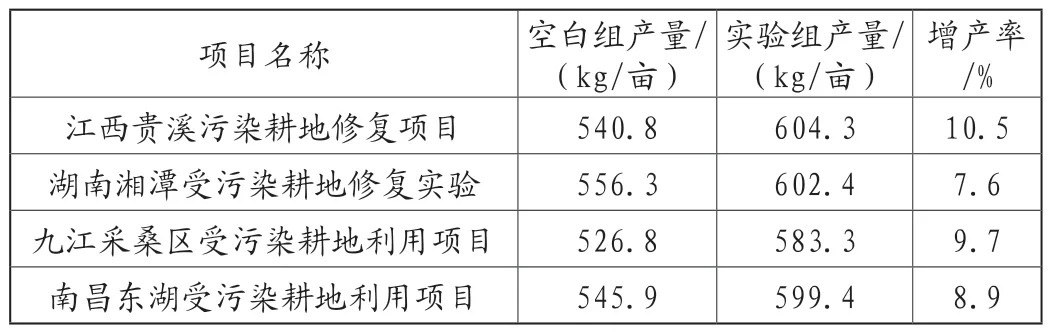

(3)地力提升与作物增产

在长期的种植后,农田肥力容易出现不同程度的退化,特别是在近二十年来我国不少种植户片面的追求作物产量提升,盲目使用大量农药化肥,进一步造成地力退化,部分田块粮食产量出现大幅度降低,作物产量减产后部分种植户为提高产量进一步盲目增加农药化肥的使用,对农田造成二次伤害,农田地理环境不断恶劣。因此,在农田重金属污染修复的同时,积极引导种植户重视科学性提高农田地力同样相当重要。项目团队根据农田地力退化成因,研究开发出“微暴破生物有机肥”“木本泥炭土壤改良矿源有机肥”等相关产品,实施一地一策略的施肥方式,采用天然有机物为基础,科学的进行农田施肥,帮助提高土壤肥力。改善土壤结构,降低耕地重金属迁移率,增加土壤中微生物与有机质含量,提高农田肥力,促进作物生长,实现作物增产。在使用相关产品和措施后,根据田间水稻种植测产产量显示,水稻的产量增产率接近10%,使在农田重金属污染治理修复的同时实现地力提升,助力作物增产。

表2 “PRF+”模式之地力提升与作物增产的水稻产量情况

(4)秸秆离田再利用

“PRF+”农田重金属污染治理模式新技术中,在农田重金属进行修复阶段,通过使用叶面阻控剂实现重金属停留在秸秆中,避免农作物的果实免受重金属污染,但如何避免污染秸秆对农田的二次污染则成为难题。实际上,不仅是经过“PRF+”农田重金属污染治理模式新技术种植作物的秸秆会存在重金属污染问题,只要是受污染的农田在种植作物过程中秸秆均会受到不同程度的污染,尽管传统的秸秆直接焚烧回田已经被禁止,但依旧有大量的农户甚至企业通过秸秆粉碎后与猪粪等相关有机质混合沤肥的形式将秸秆制成有机肥进行回田,虽然这样可以有效地对秸秆进行利用并且增加农田的有机质,但也在一定程度上导致了重金属的再度回田,使重金属在种植过程中形成了一个循环链,难以有效从农田中拔除。秸秆主要是由C-H组成,主要为木质素和纤维素,项目团队根据这一特点,对作物秸秆进行材料化利用,一方面研发污染秸秆多联产实现高附加值利用[36],通过热解气化、净化提纯、冷却成型等相关步骤来进行污染秸秆发电、供热、供气、制备工业用炭、蜂窝炭等,也可通过气化过程中实现重金属元素与秸秆残渣的分离,实现重金属的提取及提取后无污染的秸秆残渣研制有机肥、炭基肥等相关方面的应用;另一方面根据秸秆的组成,将秸秆开发成建材、板材[36-37],使污染秸秆产生额外价值的同时有效避免因回田而对农田造成循环污染。

4.结语

农田重金属污染一直是农业种植中的一大挑战,给中国乃至世界粮食安全及人类健康都造成了极大影响,相对于其他修复技术,本项目团队提出的“PRF+”农田重金属污染治理模式新技术在原“VIP+n”基础上进一步完善,强调源头和末端对重金属污染治理的贡献,兼顾地力肥效提升的作用,对农田重金属污染治理实现标本兼治,能够有效避免外来重金属持续输入并实现农田现有重金属的有效离田;实现修复治理与作物种植同时进行,避免因重金属修复而造成作物减产;对地力实现提升,增加作物产量,做到助农丰收,帮助乡村振兴工作的有效开展。因此,“PRF+”农田重金属污染治理模式新技术是一种有效的农田重金属污染根治化修复技术模式,这一模式在江西大部分县市进行了推广应用并获得极好效果,持续保持该模式的运用和完善将对今后的农田重金属污染治理修复起到极大的帮助。