基于S7-200PLC、MCGS 的教室灯光智能控制系统设计与仿真运行

张 斌,胡 江

(江西应用工程职业学院,江西 萍乡,337000)

引言

近年来,随着人们的环保意识逐渐增强,绿色、低碳、节能、环保等观念越来越被重视。电能是现代社会赖以生存的重要能源,但技术制约、用电管理不善,电能浪费等原因,导致用电负荷急剧增加,电力浪费严重。[1]由于各类大中专院校不断扩招,教室不断扩建,学校用电负荷不断加大,教室用电管理不善,造成电能的巨大浪费。同时,鉴于江西应用工程职业学院历史归属、地缘问题,场地、设备陈旧、技术落后等因素制约,教室仍以普通多媒体教室为主,教室灯光采用的仍是传统人工手动灯光控制方式[2],教室照明管理不到位,导致用电成本增加。为响应《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》《江西省人民政府关于印发江西省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》及《萍乡市“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》等国家、省、市三级绿色节能减排政策的号召,同时更好服务湘赣边区域经济和产业发展,强化绿色环保的发展理念,积极配合低碳节能,学院对传统老旧教室灯光进行智能化改造,提高教室灯光照明效率。

一、控制要求

S7-200PLC 教室灯光智能控制器以自然光强度与人体存在与否为主要输入参数,实现手动、自动相兼容,光线强度足够时,无论人是否存在,都不开灯;自然光较弱时,有人存在且超过一定时间,控制器自动打开灯光,人走后,延时一段时间后关灯。同时,按照作息时间控制,晚上超过23时,若还有人存在,则关闭控制器运行,改用机械手动开关控制,以解决特殊情况下灯光智能自动控制器的不人性化运行。

二、系统设计

(一)控制模型

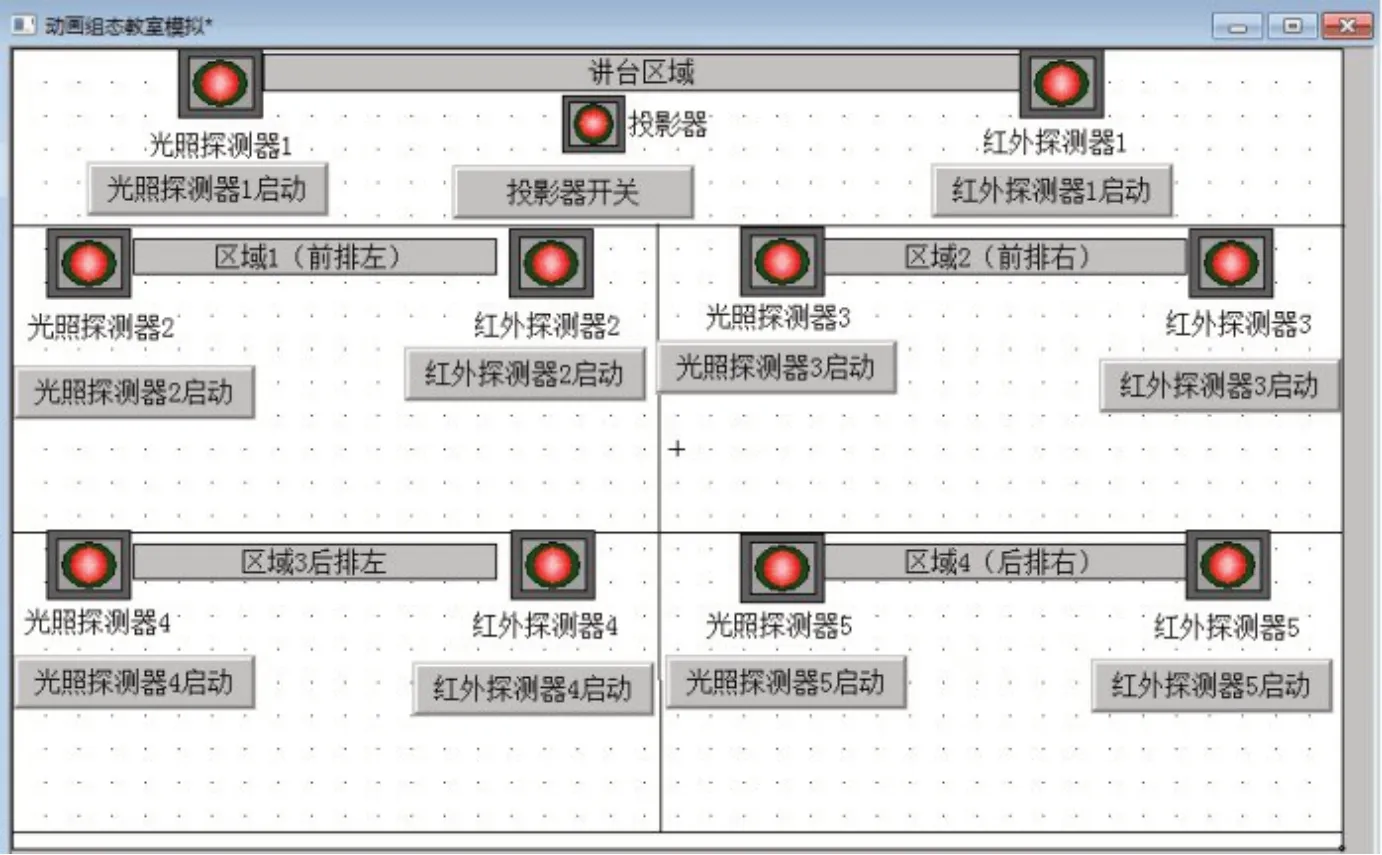

前期调查分析江西应用工程职业学院教学楼的采光及教室使用情况,以润心楼410教室为例,该教室是单面采光,所以会出现不同区域光照程度差异大的情况,并且教室的流动性及座位的不确定性,初步设想将教室分为5 个区域,如图1 所示。利用红外探测器、光照传感器对教室进行分区控制[3],通过灯光智能控制系统运行,随时检测教室光照情况及人员流动参数,进而控制日光灯组自动开关,实现灯光智能控制,达到最大限度节能的目的。

图1 教室分区域控制图

分析润心楼410 教室的构造及常用电器布置,红外探测器分别安装在教室的5个区域上方或能有效覆盖该区域,光照传感器安装在每个区域光照较暗的地方。需要用多媒体播放影片或视频时,可以在讲台区域合适的位置安装1个控制按钮,以手动方式给PLC 提供信号,开始放映时关闭教室灯光,放映结束时打开教室灯光。每个区域的人体存在红外探测器和光照探测器均是独立工作,互不影响。同时,提出分时段控制设想。分时段控制方案如表1所示。

表1 教室分时段控制方案

(1)6:00—18:00 课堂教学或学生自习时间段,当计数器0<C1<144 时,代表之后的12 小时内,辅助继电器常开触点M0.1保持导通,若此时教室5个区域都存在人员流动,则各区域红外探测器会感应到相应区域的人体参数,并使红外探测器5 个常开触点I1.0 至I1.4 闭合;若5 个区域光线较充足,光照探测器会让5个常开触点I0.3 至I0.7 处于断开状态。相反,若光线不充足,光照探测器会使I0.3至I0.7闭合,所有回路会因光线亮度改变而导通,每个相对应区域上的灯会因常开触点的闭合而形成连锁反应,从而点亮。当某区域的人员全部离开,其红外探测器会感应到状态变化,将信息发送回主控CPU 进行处理,主控CPU 控制常开触点从而控制灯的开关。此外,在特殊情况下(播放影片或视频等),当投影仪开关I0.2 闭合后,定时器T38(100 ms)开始计时,将参数PT 设为600,即60 s(600x100 ms)时,T38的常闭触点断开,讲台区域的灯立即关闭,获得较好的多媒体投影效果,而不需要手动关闭开关。

(2)18:00—23:00 空闲或学生自习时间段,当计数器144<C1<192 时,代表之后5 小时内,辅助继电器M0.2处于导通状态,因在夜晚,室内光线非常弱,光照探测器达不到工作导通条件,只需利用红外线探测器监测人员的存在与否,从而控制教室灯的开关。

(3)23:00—第二天6:00空闲时间段,当计数器192<C1<288 时,代表之后7 小时内教室里一般没人,辅助继电器M0.3 的常闭触点自动断开,光照探测器、红外探测器不再工作,只能人工手动控制教室灯的开关。

(二)系统控制框图

将5 个日光灯组分布于教室5 个区域,光照探测器、红外探测器均设置5 组,从5 个不同位置进行探测。系统硬件连接示意图如图2所示。

图2 系统硬件连接示意图

(三)I/O分配及主要硬件选型

根据控制要求并结合系统分析,选择S7-200PLC(CPU224)及扩展模块EM235,系统I/O分配及辅助继电器变量分配如表2和表3所示。

表2 系统I/O 分配表

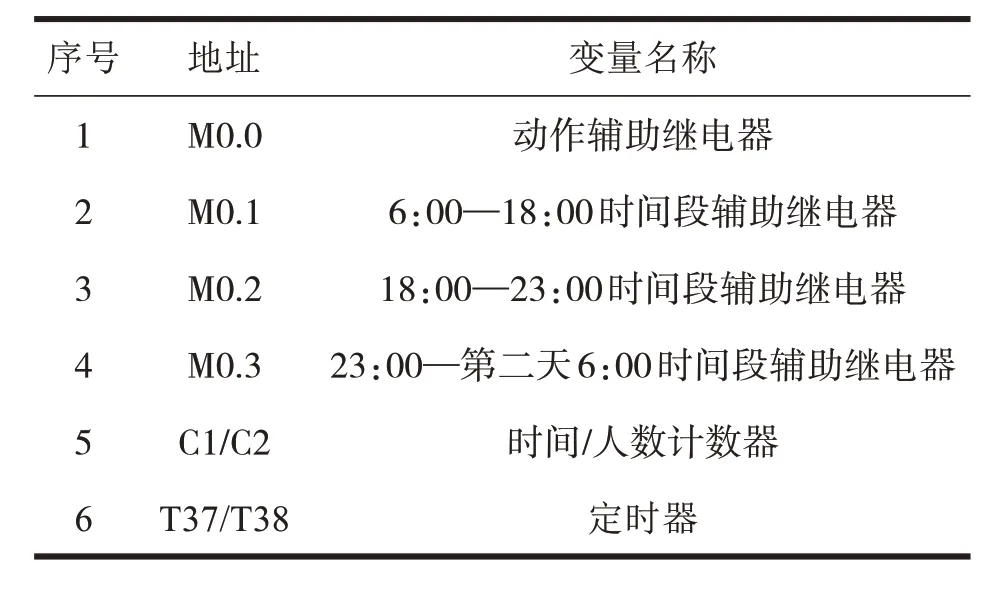

表3 中间变量分配表

表4 教室节能效果对比表

针对系统控制要求并结合I/O 分配表,系统有14 个输入点,5 个输出点,外扩3 个EM235 模块。结合实际选择S7-200 系列PLC(CPU224),此模块有14 个输入点,10 个输出点,最多能扩展7个EM235模块,满足系统控制要求。

光敏三极管具有高灵敏度,且具光敏二极管的输出特性,故光照探测器选择KPC131。

人体红外探测器采用热释电红外传感器,即能检测人体发出的特定波长红外线的敏感元件。由它构成的探测装置一般能准确感测6~15 m 距离运动人体的存在,能以非接触形式检测人体辐射的红外线,并转变为电信号。[4]人体存在与否感应模块具有高灵敏度、可靠性较强等优点,人体红外探测器选择低电平输出的HP-208型号。

(四)主程序流程图及梯形图

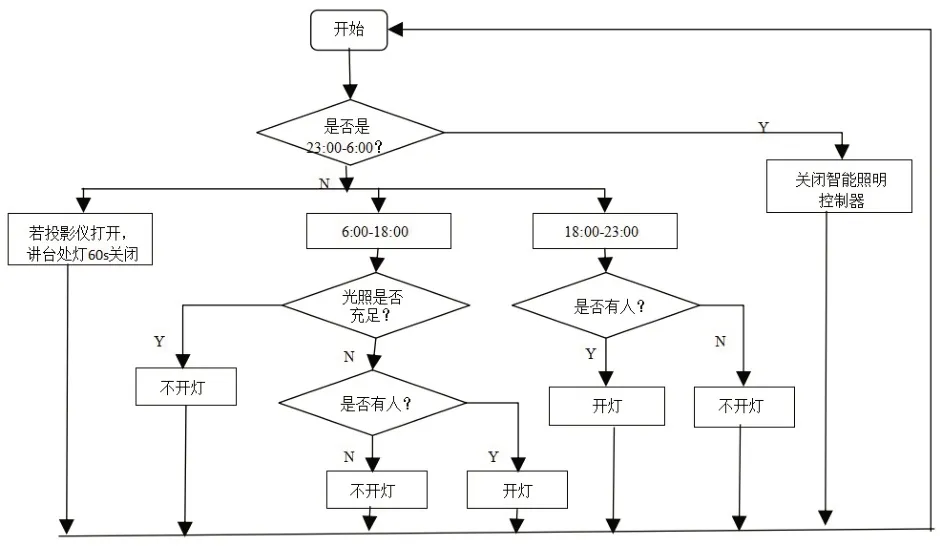

根据控制要求,设计教室智能灯光控制系统运行主程序框图,如图3 所示。程序框图为梯形图编写提供了重要的依据,是整个系统的流程概况,通过对分时段的控制,形成1 个主程序和3个子程序的“总分式”结构,实现教室灯光的智能化控制。

图3 主程序框图

系统程序开始运行后,由人体探测器、光照探测器检测光照度和人体存在与否,在23:00—第二天6:00时间段,则关闭照明智能控制器,切换为手动控制;在6:00—18:00 时间段,若光照充足,则不开灯,若光照不充足,则有人经过时开灯;在18:00—23:00 时间段,若有人经过,则开灯,若无人,则不开灯;打开投影仪,60 s 后讲台处的日光组灯关闭。

(五)系统硬件接线图

系统通过红外探测器和光照探测器采集环境光照参数、人体存在与否,经过直流供电后转换为相应电信号;扩展模块EM235 发出信号回馈到PLC 主机。[5]PLC 主机依据程序进行扫描、处理,并通过Q 输出端输出,最终控制教室5 个区域日光灯组的开关。按照西门子S7-200 系列PLC 及EM235 系列扩展模块的连接要点,绘制系统硬件接线图,如图4所示。

图4 系统硬件外部接线图

(六)仿真运行

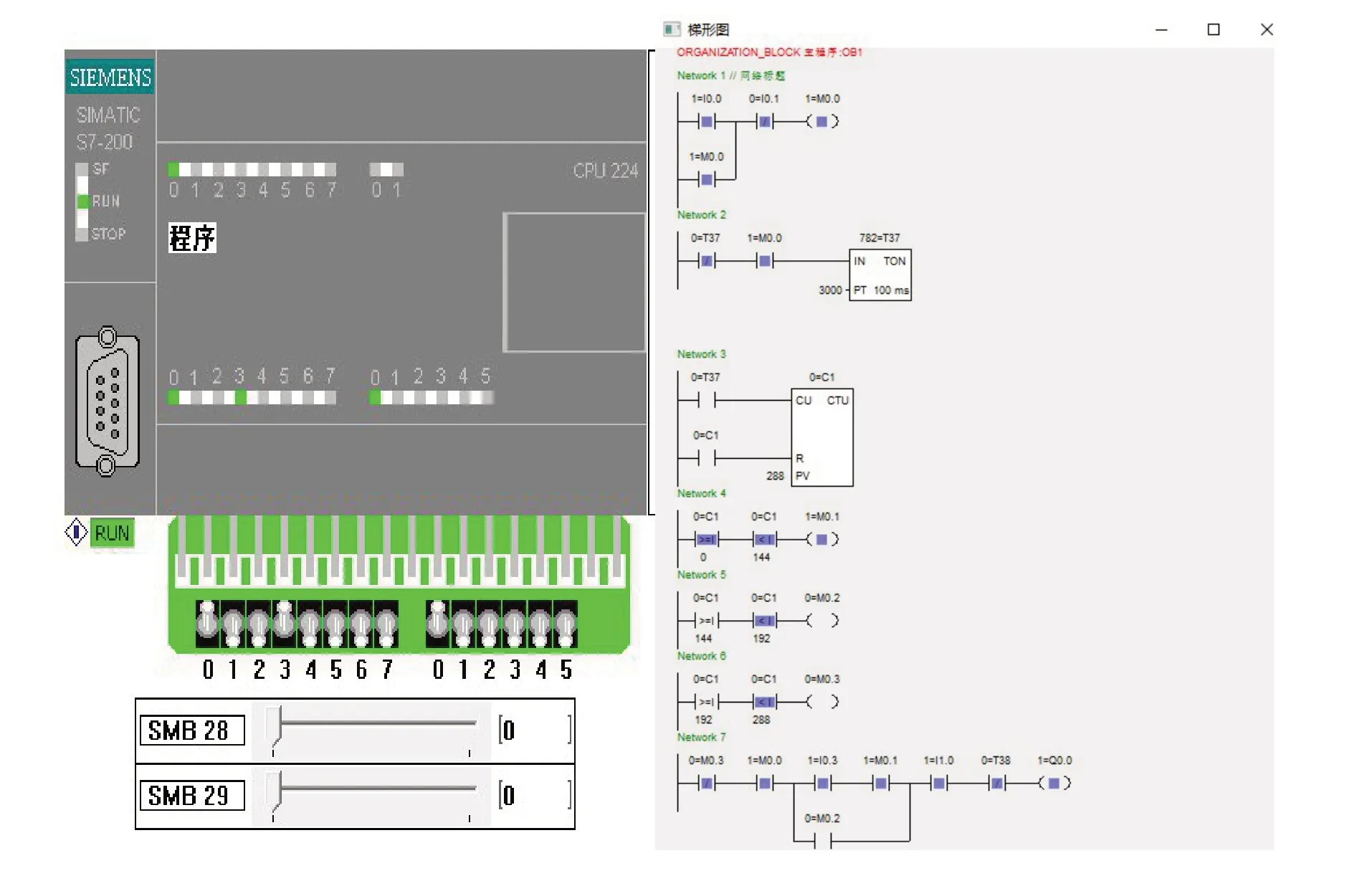

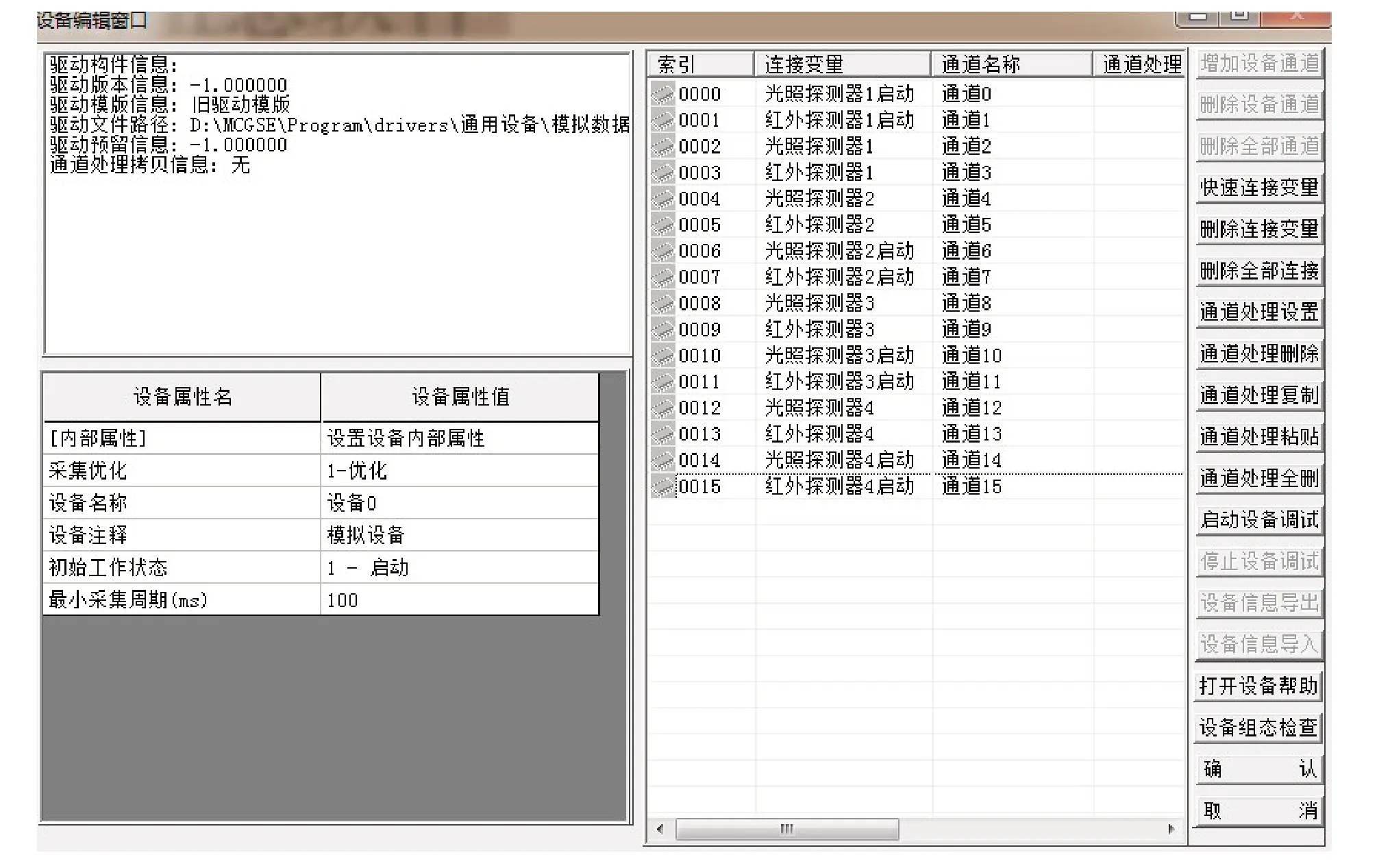

根据主程序流程图,在V4.0 STEP 7 Micro/WIN SP9 软件中编写梯形图[6],并将程序以后缀。awl的格式保存。打开S7-200仿真软件,在菜单栏“程序”下拉栏中点击“载入程序”,弹出“载入CPU”窗口,勾选“所有”,点击“确定”,找到之前编写的PLC 程序保存位置,载入PLC 程序,并选择CPU 配置信息(勾选CPU224),进行仿真运行,模拟灯光智能控制过程,PLC 仿真运行图如图5所示。 同时,根据系统控制要求,在MCGS动画组态页面进行动画设计,构建基于MCGS的教室智能灯光控制系统组态界面,进入设备组态,选择设备0(模拟组态),关联相关变量,完成设备组态,如图6 所示。最后,在MCGS 软件中通过“下载配置”➝“工程下载”➝“启动运行”等操作进行仿真运行,如图7所示。

图5 系统仿真及程序运行图

图6 模拟设备组态图

图7 MCGS 仿真运行图

三、实验结果及分析

以江西应用工程职业学院润心楼410 教室和420 教室为实验对象,对其进行节能仿真实验。其中410为普通多媒体教室,以教学、自习为主,为班级固定教室,流动人数按40 人/天计算。420 为阶梯教室,为流动教室,以教学、讲座、自习、小型文艺晚会为主,流动人数按150 人/天计算。若按每2 盏日光灯为1 个灯组,预设区域划分为5 个日光灯组,其中固定教室按10 盏灯,阶梯教室30 盏灯,每盏灯按0.05 kW 计算,固定教室工作大约8 时/天,阶梯教室工作大约9 时/天,1 个月按30 天计算(忽略特殊情况损耗),则固定教室410 和阶梯教室420 理论耗电量分别为120 kW·h 和405 kW·h。两教室使用前后节能效果对比如表3所示。

四、结语

为适应低碳运行、绿色发展,对传统教室进行灯光智能控制改造。[7]通过对教室中的光照探测器和人体传感器进行科学布置与参数采集,利用先进的自动化技术,实现灯光自动开关[8],实施前后能耗分析显示,月平均节电率超过20%。采用基于S7-200PLC 的灯光智能控制系统,极大地降低了电能损耗,提高了教室的能源利用率,实现教室灯光由传统控制逐步向自动化、智能化控制发展。今后,还需进一步对程序进行优化,采用更先进的自动化技术,确保系统更高效、更节能。