唐才常:为推翻专制暴政的自立军起义领袖

吕雪萱

自戊戌变法以来,多少爱国志士,为推翻专制暴政,解救民族危亡,抛头颅洒热血。自立军起义领袖唐才常,就是其中杰出的一位。

谭嗣同的生死交

唐才常,字伯平,号绂丞(佛尘),湖南浏阳人,1867年5月12日出生于浏阳一个下层知识分子家庭。他与谭嗣同是同乡,“少同游,长同志”,情同手足。谭嗣同曾说:“二十年刎颈交,惟唐佛尘一人而已。”他们俩一起受业于浏阳著名学者欧阳中鹄(现代戏剧家欧阳予倩的祖父)门下。欧阳氏崇拜王夫之,是一个比较开明的知识分子,重视自然科学研究,主张改革科举制度,培养经世致用之才。谭唐二人受老师影响,也都喜读王夫之、顾炎武之书,这对他们种族革命思想的萌发影响至大。

唐才常

1894年春,唐才常考入武昌两湖书院。这是湖广总督张之洞为培养洋务人才而设立的学府,以“中体西用”为办学宗旨;为适应洋务需要,也安排一些西方自然科学课程。这使唐才常眼界大开,思想一变。谭嗣同父亲谭继洵,其时出任湖北巡抚,谭嗣同亦就读两湖书院。谭唐二人同居抚署中,砥砺学问,痛诋时政,经常“彻夜不寐,热血盈腔,苦无藉手”,乃至于痛苦流泪,“泣数行下”。甲午战争中清朝一败涂地,全国上下潜伏已久的愤懑情绪,终于像火山爆发一样喷发出来;一个志在改变中国历史命运的政治运动,在古老广袤的土地上蓬勃展开。谭嗣同和唐才常满怀激情回到湖南,积极投入湖南新政。

“浏阳双杰”

陈宝箴是一位独具见识的开明官吏,甲午战争后,邀集了一些赞同维新的同僚,如黄遵宪(湖南按察使)、江标(湖南学政)和一批立志变法的热血之士,如谭嗣同、唐才常等,大张旗鼓地在湖南推行新政,设学会、立报馆、开学堂、办警局,一时天下人杰荟萃,新政如火如茶,大有“天下新政望湖南”之势。谭嗣同和唐才常是湖南新政的两位猛将,他们俩的学问才具乃至身材相貌都出类拔萃,且都习武,时人誉为“浏阳双杰”。

唐才常几乎参与了湖南所有新政活动,其中在创办《湘学新报》(后改《湘学报》)和时务学堂两项出力尤多。他担任《湘学报》总撰述,以“洴澼子”等笔名,撰写了大量文章,宣传西方民主政治,抨击封建专制,鼓吹维新变法,分析问题莫不切中时弊。《湘学报》一时风靡省内外,有力地推动了湖南乃至于全国维新运动的发展。

1897年l0月,在陈宝箴等人支持下,谭嗣同、唐才常、熊希龄等在长沙创办时务学堂,聘请梁启超为中文总教习,唐才常任教习,先后招生3期,约200人,都是热心革故鼎新的爱国青年。梁启超不久赴沪,由唐才常和欧榘甲继任总教习。唐才常以王夫之、顾炎武等人的思想启迪诸生,挥宏其中民主、民权和种族革命思想,大受学生欢迎。时务学堂学风活跃,学生以维新救国为己任。后来自立军起义骨干秦力山、林圭、沈荩等和护国战争发动者蔡锷,都出自学堂。

1898年6月11日,光绪下《明定国是诏》,宣布实行新政,维新运动达到高潮,谭嗣同因徐致靖之荐入职军机。光绪皇帝在一次召见时问他有无人才,可荐为国用,谭嗣同推荐了唐才常,光绪特旨征召,谭嗣同电唐入京。唐才常匆匆就道,方抵汉口,警电飞来,京中变作,皇帝遭囚禁,康梁亡命海外,六君子喋血,新政悉被推翻。茫茫神州一时乌云密布,万马齐喑。唐才常错愕悲恸,感到前路茫茫,《戊戌八月感事》诗中“殷忧耿耿在神州,时事如斯孰与谋?”表达了这种情怀。此时,摆在他面前的路有两条:要么俯首贴耳,自甘为奴隶;要么举兵起义,推翻黑暗暴政。他选择的当然是后者。他本欲北上为谭嗣同收殓,旋闻烈士骸骨已南归,便折回湖南,匆匆料理了家务,随即奔赴上海,准备联络同志,发动起义。

奔走海外

唐才常在上海作短暂停留后,南下辗转香港,新加坡,最后到日本,第一次晤见康有为。唐才常政见上与康有“不敢苟同”之处,但康有为几次上书,敢言人所未敢言者,使唐非常敬佩。康有为在海外,联络华侨,呼吁归政光绪,颇有声势,但仅仅摇唇鼓舌,毕竟无力,他正需要一个人“勤王”,扶持光绪复辟。唐才常的起兵打算,正合他意,于是纳入门下,以“勤王”大任相委。唐才常对光绪,从个人感情上说,自然不无好感,在保护光绪个人摆脫大难这一点上,与康没有分歧,而且康有为在海外人多势众,是一支可资为用的力量,所以唐才常慨然答应。1899年2月,唐才常回国,一度在上海主办《亚东时报》,同时秘密进行起义准备。当时流亡海外的爱国志士,除了维新党,还有以孙中山为首的革命党人。康梁刚到日本时,孙中山曾派陈少白去看望慰问,并劝康有为改弦易辙,两派合作,共图大业。康未接受,说:“惟有鞠躬尽瘁,力谋起兵勤王,脱其禁锢瀛台之厄,其他非余所知。”

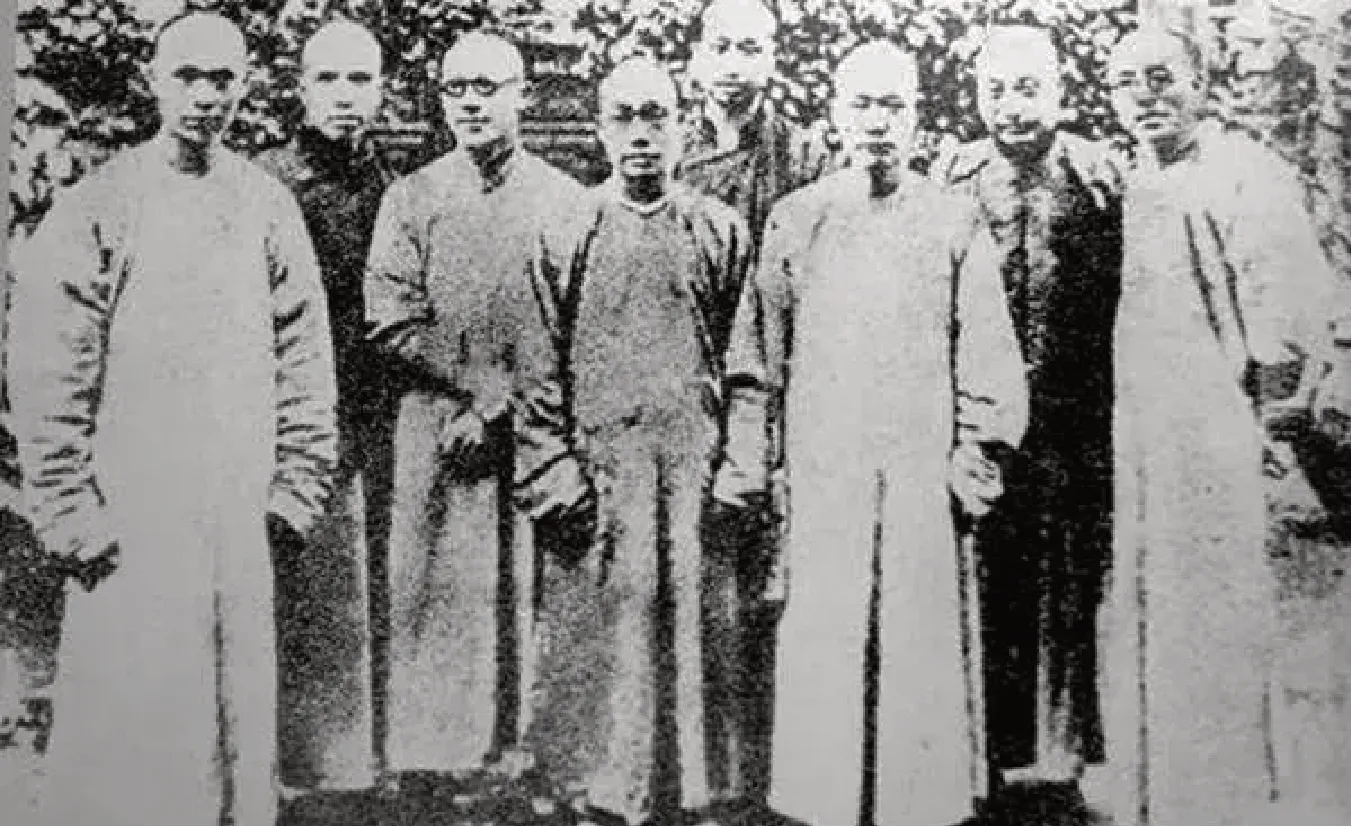

任职时务学堂时与教习合影,右二为唐才常

1899年夏,唐才常南下香港、南洋诸岛,联络豪杰、购置军火,又到日本见康有为,陈说清政腐败、国势危殆,宜牺牲小异,与中山合作,共救国难。康未答应,唐又劝他从长计议,做出决定。同年秋,由毕永年介绍,唐才常拜会孙中山于横滨邸寓。唐把自己在长江流域起兵的计划告诉了孙中山,得到孙中山的肯定。当时孙中山正致力于两广起义,他与唐才常约定,两湖、两广起义互为援应,殊途同归。这次会见,唐孙两人还讨论了起义胜利后政治、经济、社会诸问题,彼此颇为融洽。为此,唐才常重新向孙中山提出两党联合问题,孙中山说:“倘康有为能皈依革命真理,废弃保皇成见,不独两党可以联合救国,我更可以使各同志奉为首领。”孙中山的姿态,又鼓起唐才常的热情,他约梁启超一起向康有为进言,仍不见纳。唐梁等人一度想踢开康有为自己干。据说康门有十三得力弟子,人称“十三太保”,其中有梁启超、唐才常、林圭等,由梁启超领衔联名上书康有为,说“国事败坏如此,非庶政公开,改造共和政体,不能挽救时局。今上(指光绪)贤名,举国共悉,将来革命成功之日,倘民心爱戴,亦可举为总统。吾师春秋己高,大可息影林泉,自娱晚景,启超等自当继往开来,以报师恩。”康有为见信怒不可遏,严辞痛斥,并命梁启超赴檀香山办事,将“十三太保”拆散。合作一事虽终未果,唐才常却得到了孙中山的理解和支持。

1899年11月,唐才常准备回国,梁启超在东京红叶馆设宴饯行,孙中山、陈少白出席,日人宫畸滔天、平山周等人作陪。随行回国的还有林圭、吴禄贞和傅慈祥等人。其时正值暮秋,红叶凝血,高风作悲,大家开怀痛饮、纵情笑谈,气氛既悲壮又高昂热烈。席间梁启超还殷殷提及合作话题。临别,孙中山把兴中会汉口秘密联络点容星桥住处告诉林圭,以便联系(容星桥是容阂之侄,汉口俄行买办)。唐才常与康梁约定:唐回国筹兵,康有为、梁启超在海外筹款,源源救济。

艰难负重

1899年冬,唐才常回国后,立即投入紧张的筹备工作。首先在上海租界设立了起义秘密机关“正气会”,为避人耳目,对外假称“东文译社”,由跟随唐才常来中国参加起义工作的日本志士田野橘次挂牌主持。后正气会改名“自立会”,寓自立新国之意。工作重点放在联络会党和发动新军两个方面。

唐才常通过毕永年、林圭等中介,联络了两湖会党诸帮会头目杨鸿钧、李云彪、张尧卿、辜天佑等,“激之以义,动之以财,感之以信诚,饵之以爵位”,使几乎整个长江中下游地区会党力量悉为所用。

新军为清朝以西法训练之军队,张之洞训练的湖北新军,到1900年已达五六千人,成为两湖地区主要武装力量。自立会领导人在新军身上下了很大工夫,许多军官,如张之洞的亲信黄忠浩、武功全军军官辜人杰、安徽抚署卫队管带孙道毅等,都秘密加入自立会,湖北新军已有相当一部分被自立会控制。

但是,自立会内部组织是松散的。唐才常靠手腕联络各方:对激进者言“革命”,对温和者言“勤王”,对下层会党则以名利相诱。这使自立会缺少一种精神力量的维系,真正与唐才常志同道合者仅数十人。这就为后来起义的瓦解和失败留下了致命的隐患。

孙中山与自立军领导人在日本合照,左二为唐才常

对起义提什么口号,自立会领导层内也有分歧。章太炎认为“一面排满,一面勤王”不妥,要唐纠正,唐未采纳,章太炎即剪辫以示决裂,拂袖而去。毕永年则因宣言中一些词句与唐才常大吵,最后竟披剃入山,遁入空门。

为了起义事业,唐才常克己奉公,吃了许多苦。1900年,他与师中吉(原谭继洵之卫队长,谭嗣同至友)等一起去香港募集经费,为省钱,乘船时竟挤在船尾货舱角落里安身。沿途三天三夜未进食,到港后四处游说,唇焦舌敞,但所得不多,与所需之数相去甚远,后幸得新加坡华侨资助,才稍解燃眉。

密筹大举

1900年春,北方兴起义和团运动,政局动荡,唐才常加快了起义部署。当年7月,他以挽救时局为辞,召集避居上海的维新名流,如严复、容闳、文廷式等近百人,在张园召开大会,宣布成立“中国国会”(后改为“中国议会”),公举容闳为会长,唐才常任书记,提出:不承认慈禧为首的伪政府;联络外交;平定内乱;保全中国自主;推广中国未来之文明进化。唐才常此举之目的,在于一旦起义成功,即以此暂作议政基础。其实参加“中国国会”的人中,多数只挂个名,借以号召人心,真正知晓起义机密的,只有少数几个人。

“中国国会”成立后,唐才常即将自立会并入,各地自立会分会均改为中国国会分会;在此同时,唐才常与林圭等一起,创建了自立会的武装自立军。以中军为自立军本部,林圭挂帅,集结武汉;唐才常任自立军总指挥和总粮台(负责后勤),坐镇汉口,总会亲军与自立先锋军归其调度。大通、新堤、安庆、常德各置一军,由秦力山,沈荩、吴禄贞、傅慈祥等主持;起义部署:以武汉为中心,五路并举,一旦发难,先占武汉,长江中下游几十万会党群起响应,两湖两江即入版图,宣布东南诸省独立,自造新国,然后提兵北上,直捣幽燕。武汉起义的步骤也做了周密安排。

起义准备工作已经基本就绪,但军饷一项,还有待海外汇款。唐才常在上海苦苦等待,林圭在汉口则频频电催,要唐速赴汉口坐镇。唐才常遂于8月初到汉口,商定于8月9日发动,由于海外汇款迟迟不至,军饷无着,起义时间只好推迟,于是全盘计划都被打乱。

当时秦力山主军到达,因长江封锁,消息不通,不知起义改期,8月9日如期发难,清军重兵镇压,义军孤军血战两昼夜,寡不敌众,只好撤至九华山,待汉口接应。汉口方面,起义先推迟到8月13日,后又推延。8月14日,八国联军攻陷北京,慈禧挟光绪西逃,清朝统治有崩溃之势,各地会党纷纷派人到汉口请命,由于军饷无着,唐才常不敢妄动,但一些会党头目有脱离之势,发展下去后果不堪设想,唐才常无法,只得决定在23日发动起义。在这紧要关头,湖广总督张之洞先一步下手,在8月22日凌晨,派兵查抄了自立会总机关,自立会领导人几乎被一网打尽,起义印信、旗帜、名册等悉入敌手。张之洞在武汉大肆搜捕,两江总督刘坤一、湖南巡抚俞廉三也各在属内搜捕自立会党徒。起义军瓦解。

位于浏阳市金港镇的唐才常纪念馆

血溅荒丘

与唐才常同时在汉口宝顺里被捕的有十余人,其中有两个日本人。自立会另一处秘密机关李慎德堂也同时被抄。被捕的领导人有30多人。8月23日夜,唐才常与十多位同志一起,被杀于武昌紫阳湖畔。据载唐被捕时“坦然自若,笑而受缚”,系狱时题壁一联:“七尺微躯酬故友,一腔热血溅荒丘”,临刑之际,神色不变,“慷慨如平生,临绝大呼‘天不成吾事’者再”,时年仅34岁。

烈士故去已近百年,由于自立军起义借“勤王”旗号,参加起义者横跨保皇、革命两大营垒,起义失败后,保皇派又夸为己功,多少年来,唐一直受“保皇”之讥,甚至有人指责他伪装革命,“借革命行保皇”,将他作为破坏革命的阴谋分子,这是很不公平的。近年来,史学界拨乱反正,自立军起义也重新获得评价,但仅将它归于戊戌变法的余绪,认为它介于保皇与革命二者之间,这也没有真正揭示自立军起义的实质。看一个历史人物或事件属什么性质,不应该拘于表面口号,这仅仅是个策略问题,唐才常领导的自立军起义,目的是推翻清朝统治、建立资产阶级民主新国家,他采取的手段是武装起义,无论从目的还是手段上看,都应纳入革命范畴。当时中国资产阶级革命派政治上还没有成熟,同盟会尚未成立,资产阶级革命的纲领也还没有明确提出来,唐才常企图自立一军,独当扭转乾坤之大任,其勇气可嘉,其精神可佩。革命虽然流产,却在如何建立军队,如何筹建国家政权、如何部署大起义诸方面,为以后的革命起义提供了经验和教训,甚至可以说,为10年后的辛亥革命作了演习。唐才常,应作为资产阶级革命的先驱而载入史册,昭昭信史,方不枉古人。