城市治理背景下低技能劳动力的多维特征

金牛 魏博文 乔丽楠

[摘 要]“城市病”制约城市良性发展,人口快速集中被视为首要诱因,以低学历青年流动人口为主的低技能劳动力群体更是长期背负阻滞质疑。考察2017年流动人口动态监测数据发现,低学历青年流动人口集中表現为中学学历的农村已婚青年群体;主要从事基础民生产业和制造业的劳动密集型岗位,是城市有序运行的基础;但面临收入水平低、劳动时间长、健康风险大、居住条件差、子女教育难等问题。关注低学历青年流动人口所表征的低技能劳动力的多维特征,有助于正确认识低技能劳动力价值,促进城市治理与低技能劳动力双向高质量发展。

[关键词]城市治理;低技能劳动力;低学历青年流动人口

[中图分类号]C924.2 [文献标识码]A

[文章编号]2095-7416(2024)02-0013-12

一、研究背景

伴随城市化飞速发展,人口向城市快速集中,使得城市,尤其是大城市越来越不堪重负,陷入以人口膨臃、交通拥塞、住房困难、环境恶化、资源过载等为特征的“城市病”。对此,各大城市以人口调控为主要手段,大力开展“城市病”治理。有城市以淘汰低端产业和劳动密集型产业为由,对吸附大量流动人口的小企业和小场所实行强制退出,同时严格绑定落户政策的学历条款,将大量低技能外来流动人口排斥在城市公共服务之外,以求置换空间招引高端人才。然而随着高端产业和人才增加,基础型和高质量服务业的需求愈发旺盛,支撑城市服务业供给又必须配备服务业和加工制造业人员,这些低技能劳动力岗位多来自被部分“城市病”治理政策隔离在外的低学历流动人口,供给不足导致有效需求外溢,形成莫比乌斯环困局,降低城市治理效能,制约城市高质量发展。

排斥低技能劳动力显然不能有效治理“城市病”,如何协同实现城市治理与低技能劳动力双向高质量发展?国家发改委在《2019年新型城镇化建设重点任务》中,要求Ⅰ型大城市全面放开放宽落户条件,Ⅱ型大城市全面取消落户限制,指明了基本实践方向。实际上,改革开放以来,大规模农村剩余劳动力向城市转移,简单培训甚至未经培训便投入城市建设,形成了具有中国特色的以低学历流动人口为主体的劳动力群体,是缔造中国经济增长奇迹的主力军。当下,在中国经济由高速增长向高质量发展转型的关键期,低学历流动人口为代表的劳动力群体对城市发展仍不可或缺,他们事关全体城市居民的基本生活所需,攸关城市正常运行,是城市生态链中不可或缺的重要环节。由于流动人口具有明显的年龄退出机制,以青年人口为主体,故本文聚焦低学历青年流动人口,表征并考察低技能劳动力在城市运转中的多维特征,希冀为城市治理的相关公共政策提供参考,助益城市可持续和高质量发展。

二、研究基础

(一)文献回顾

关于“城市病”治理和低技能劳动力的相关研究,常见于城市发展中的高低技能劳动力互补、城市治理的行政手段和市场机制探讨等诸多方面,其核心思想是为低技能劳动力正名,强调“城市病”治理需要采取符合市场规律的合宜人口政策。李瑾聚焦城市摊贩问题,论述城市化进程中的低技能劳动力需求,认为低技能劳动力与城市发展息息相关[1]。梁文泉等和原明清等分别从人力资本分化、就业空间分布视角指出,低技能劳动力和高端人才在城市发展中具有强烈互补性,在空间共生中能够互相增益劳动生产[2-3]。胡琪、童玉芬和陆铭等强调政府在“城市病”治理中应遵循市场机制,防止人口调控中的政府失灵,避免陷入人口决定论[4-6]。

虽然多数学者认为低技能劳动力未阻滞“城市病”治理,但寻求“城市病”治理良方时多聚焦高端人才引进工作[7],对低技能劳动力的关注仅限于农村劳动力等微观群体,缺乏整体视角的探析。本文尝试聚焦城市发展中低技能劳动力的既有主体——低学历青年流动人口,考察其主要特征。由于直接文献基础不足,本文借鉴“城市病”治理中青年流动人口基本特征的相关资料,此类资料多从居留意愿、职业期望、医疗服务利用、社会保障和社会融入等方面切入。例如,徐扬等基于非首都功能疏解视角,认为青年流动人口疏解应主要关涉改革红利共享和社会治安稳定等维度,以助益“城市病”治理[8]。于潇等和徐鹏等分别探讨了广东和湖北城市青年流动人口的居留意愿、社会融入等问题,强调青年流动人口与城市发展具有互生性[9-10]。富晓星等、李尧则聚焦教育权利维度,探究“城市病”治理中流动儿童在户籍和入学门槛等方面的权利困境问题[11-12],更是为本文的研究奠定了重要的基础。

(二)国外经验

“城市病”是世界各国在城市化进程中必然遭遇的城市治理问题,英国、美国、日本等发达国家城市化起步较早,积累了应对“城市病”的丰富实践。先行经验表明,城市规模过大不是诱发“城市病”的核心原因,低技能劳动力群体亦不是“城市病”治理的阻滞因素,城市病因主要源于公共基础设施的供给不充分与低效率配置,以及政府、市场和社会等多维治理的匹配失衡。

治理“城市病”的根本在于完善与城市规模相匹配的公共基础设施和公共服务体系,激发人口活力和动力,推动城市发展与人口发展的良性互动。例如,面对伦敦工业化和人口暴增引发的空气污染和交通拥堵等“城市病”问题,英国关注工薪阶层利益,通过外迁工厂和增加城市绿化等措施改善空气质量;试行征收拥堵费,鼓励公共交通出行,拥堵问题得以明显改善[13]。美国纽约运用新城市主义和精明增长发展理念,在城市规划中治理“城市病”[14],成功经验包括完善公共服务体系、加强公共交通设施建设、发展弹性城市等[15]。日本东京则通过“环线+放射线”式的轨道网络连接,以“山手环线”为中心放射通勤线,分流东京圈客流量,打造多中心城市;但由于职住分离,局部拥堵依然存在,作为有效应对方式,产业转移不可或缺[16]。新加坡提出“环状城市和新市镇建设”统筹并重的发展思路,通过规划新城市布局来满足日益增长的居住需求,并且十分重视生态环境保护[17]。

三、数据来源和使用说明

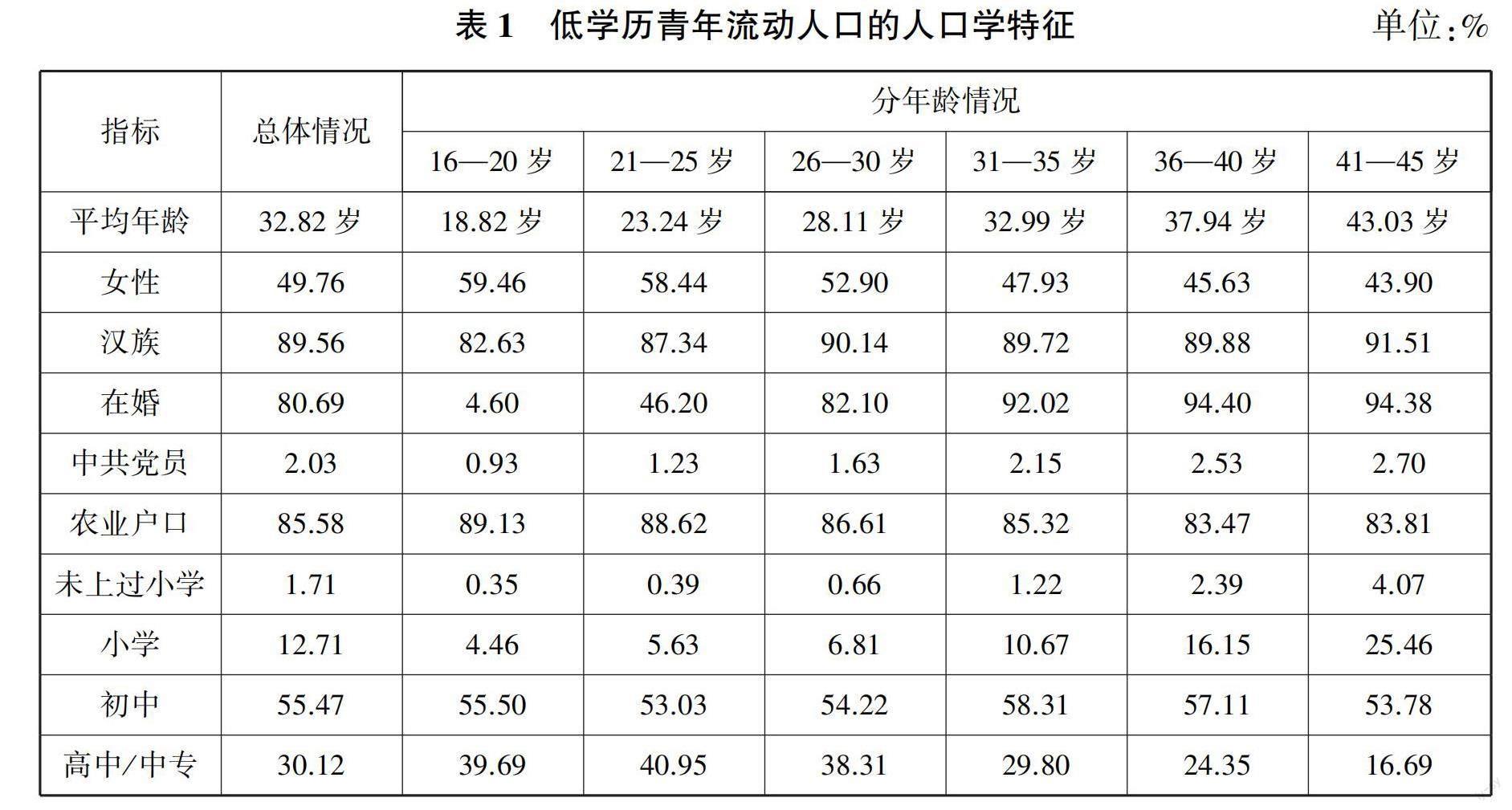

本文使用原国家卫生计生委提供的“中国流动人口动态监测数据”(2017年)。调查对象为在流入地居住一个月以上、非本区(县、市)户口且年龄在15周岁及以上的流动人口;调查采取分层、多阶段、与规模成比例的PPS方法进行抽样,各个省级行政单位的样本量配比分7个等级,调查获得实际有效样本量为169989人。参考联合国教科文组织通用的青年年龄划分标准,选取16—45岁(含16岁和45岁)、大学专科以下(不含大专)的流动人口为研究对象,将其定义为“低学历青年流动人口”,作为低技能劳动力的代表群体。在有效样本总量中,剔除缺失值和异常值,得到105956条样本。年龄构成方面,以26—45岁为主,占比达82.59%;学历构成方面,以初中和高中(含中专)学历为主,占比达85.59%;户籍构成方面,以农村户籍为主,占比达85.58%。

四、特征分析

低学历青年流动人口在城市中主要从事基础民生产业和制造业的劳动密集型岗位,是城市有序高效运行的基础,分析其所表征的低技能劳动力的多维特征,有助于正确认识低技能劳动力的价值与多维需求,为把握“城市病”的治理方向提供基础参考,助益城市可持续和高质量发展。

(一)人口学特征:中学学历的农村已婚青年是主流

低学历劳动力多处于青年阶段,平均年龄为32.82岁(见表1)。随着城市人口老龄化程度加深,青年流动人口对于激发城市活力、释放城市发展动能具有不可替代的重大意义。低学历青年流动人口所表征的低技能劳动力多为在婚状态,占比80.69%,年龄越大,已婚率越高。已婚者需要承担更多的家庭责任,包括赡养老人和抚育后代等,对工作收入和稳定性需求较高。

低学历劳动力整体性别结构较为均衡,近半为女性,占比为49.76%;其中,30岁之前的年龄段女性占比过半,但30岁之后降到半数以下,且年龄段越高占比越低,这可能是由于婚育行为更易使女性低学历劳动力终止流动。即便对于继续流动的女性低学历劳动力而言,其就业问题仍较男性严峻。就业调查数据显示,“2017年‘五一节前一周没有做过一小时以上有收入的工作”者共占比16.13%,其中女性占比80.27%,男性仅占19.73%,女性未工作的比重是男性的4倍以上,女性未工作的原因多为“怀孕哺乳”“料理家务和带孩子”等。

低学历劳动力以农民工为主,占比达85.58%。在城市经济社会快速发展的時代背景下,农民工是城市发展进程中的特殊群体,既有对美好生活的期望愿景,又不断躬行着促进城市化发展的劳动实践,然而却难以享受和城市居民同等的公共服务保障。党的二十大强调“推进以人为核心的新型城镇化,加快农业转移人口市民化”,指明了具体的政策方向,但在区域协调发展中落实该政策仍任重道远。

低学历劳动力多为中学学历水平,占比达85.59%;其中,初中学历相对更多,占比为55.47%。整体上,年龄段越低,文盲率越低,高中学历占比越高,这要归功于改革开放以来我国义务教育事业的蓬勃发展。但现阶段我国城乡教育发展仍不均衡,低学历劳动力中仍有1.71%为文盲人口,巩固义务教育普及成果,大力发展职业技术教育,仍是提升未来低学历劳动力素质的主攻方向。

低学历劳动力民族结构与全国整体基本一致,汉族占比高达89.56%。在民族人口分布格局向大融居转型下,少数民族人口的流动为促进民族交往交融创造了更多机会[18]。此外,低学历劳动力中仅2.03%为中共党员,该比例随年龄而提升。

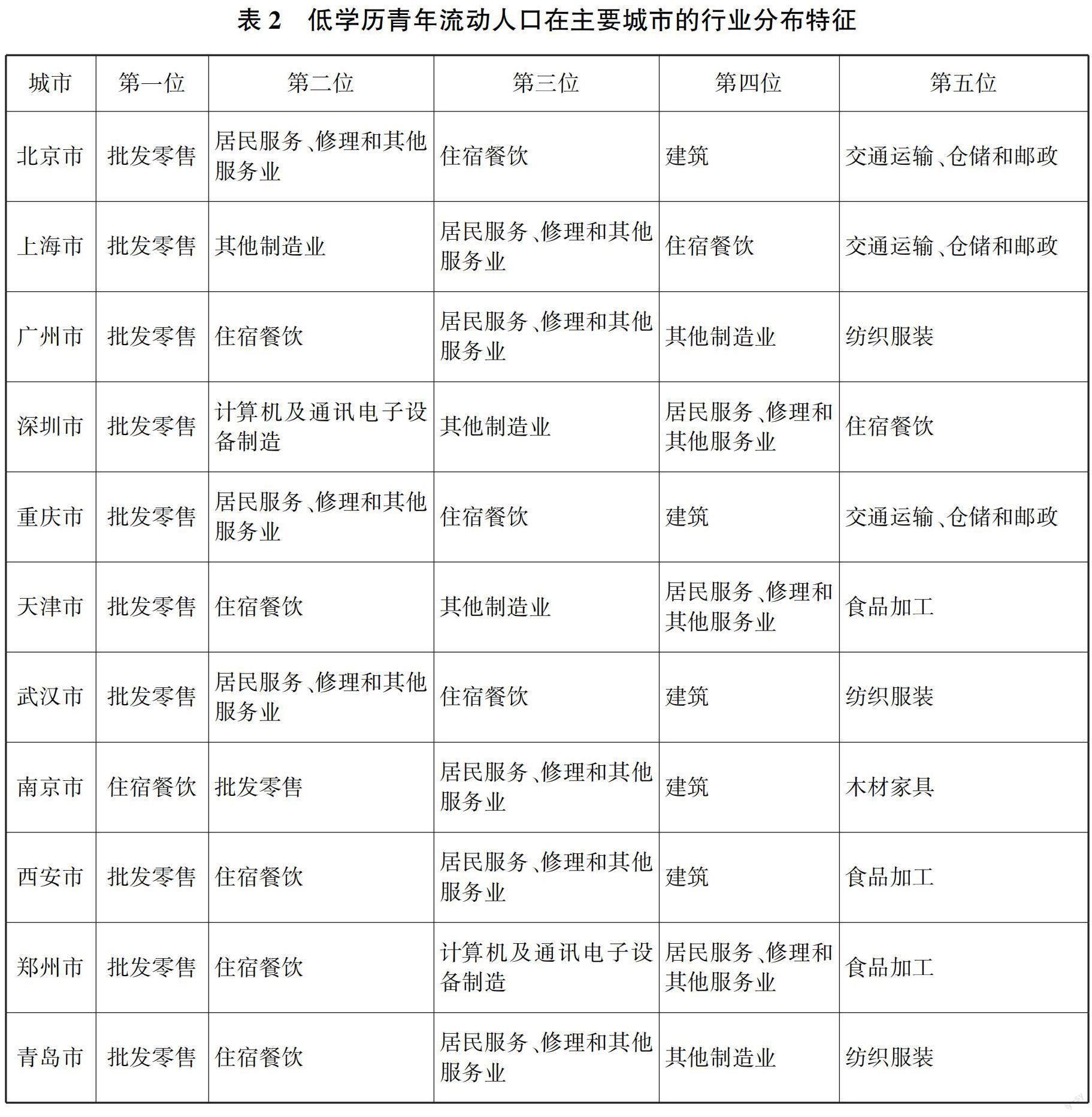

(二)行业分布特征:大城市运行的基础

大部分的低学历劳动力从事基本民生服务行业的劳动密集型岗位。从行业大类考察,59.51%的低学历劳动力从事服务业;从服务业细分行业考察,前三位为“批发零售”“住宿餐饮”和“居民服务、修理和其他服务业”,占比分别为38.68%、24.62%和19.88%。此类行业准入门槛较低,岗位多属于劳动密集型,劳动回报率相对较低,从业者往往为了追求更高收入而长期加班甚至处于超负荷工作状态,如“互联网+”新业态所涌现的外卖骑手、快递小哥和网约车司机等工作岗位,尤其是24小时全时段提供服务的外卖骑手更是如此[19]。正是他们如同“螺丝钉”一般“钉”在城市运行系统的卡口,才使得城市生活格外便利。

近1/3低学历劳动力在制造业从事产业工人和技术工人等职业。从行业大类考察,28.63%的低学历劳动力从事制造行业,既包括“纺织服装”“食品加工”“木材家具”和“印刷文体办公娱乐用品”等传统制造业,又涉及“专业设备制造”和“医药制造”等先进制造业。当下,发达国家纷纷掀起“再工业化”和产业回流运动,顺应工业4.0时代的创新驱动战略,以新技术和新材料革新传统行业,是我国由“中国制造”式工业大国向“中国智造”式工业强国迈进的有力支撑。技术和材料唯有在人的运用下方能转化为产品与价值,将高新科技切实转化为生产力,离不开以产业工人等低学历劳动力为基础逻辑支撑的实操实践。然而,当前城市发展中更倾向于关注高端技术人才招引工作,忽略低学历劳动力群体,且职业歧视现象严重。同时,低学历劳动力工作内容具有高劳动强度、高重复和强可替代性,在技能培训匮乏的情况下,随着年龄增长和体力退化,低学历劳动力的就业稳定性难以得到充分保障,叠加生产自动化大潮冲击,形成了低学历劳动力的短周期从业特征。

低学历劳动力在主要城市行业分布的整体同质性中凸显城市发展特色。本文根据城区常住人口数量,选取部分超大城市、特大城市共11个城市作为样本考察对象,发现“批发零售”“住宿餐饮”和“居民服务、修理和其他服务业”均处于各城市吸纳低学历劳动力行业分布的前五位(见表2),低学历劳动力行业集聚的同质性特征明显。但考察具体城市而言,“建筑”行业在北京、重庆、武汉、南京和西安等城市均处于第四位,这与此类城市近年来城市化扩张速度加快,对低学历劳动力需求增加直接相关;“计算机及通讯电子设备制造”行业在深圳位于吸纳低学历劳动力的第二位,在郑州位于吸纳低学历劳动力的第三位,“纺织服装”行业在广州、武汉和青岛等城市均位于低学历劳动力集聚的第五位,这符合此类城市的产业发展基础和规划。

(三)收入保障特征:收入水平低、劳动时间长和健康风险大

低学历劳动力整体收入水平低且劳动时间过长。低学历劳动力的平均月收入为4154元,分学历考察,未上过小学、小学、初中和高中(含中专)的平均月收入分别为3104元、3551元、4118元和4512元。从数量分布考察,44.61%的低学历劳动力收入低于当年个税起征点,整体收入水平较低。从工作时间考察,低学历劳动力平均每周工作59小时。在有工作的低学历劳动力中,近40%每周工作超过60小时,近15%超过80小时,近5%超过90小时。低学历劳动力整体劳动强度较大,远超出《劳动法》规定的“每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时”的工时要求。

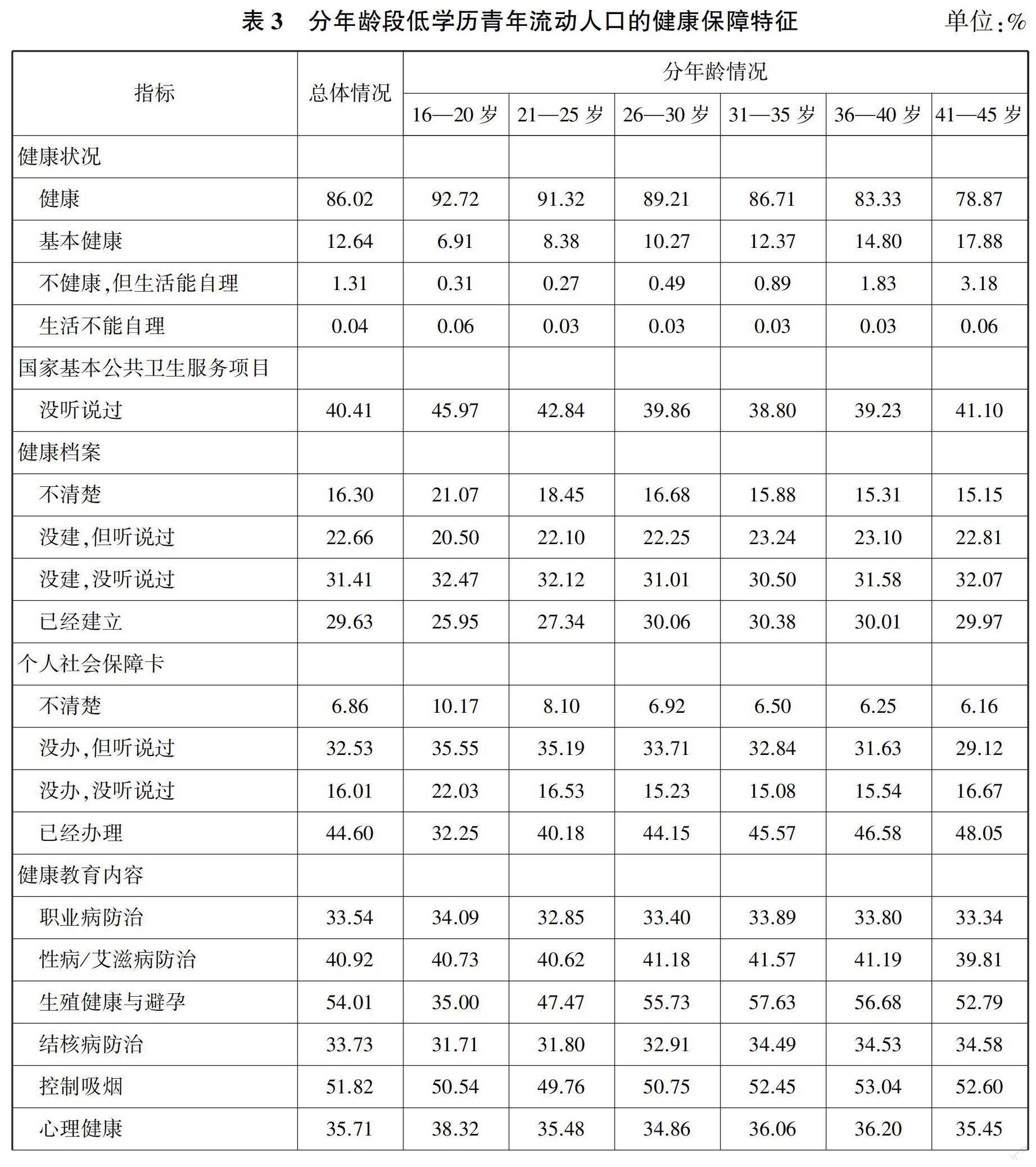

低学历劳动力整体健康状态较好,98.66%处于“健康”或“基本健康”水平(见表3),然其健康水平随年龄段上升而下降;并因健康保障不足,健康风险突显。首先,低学历劳动力虽在城市工作,但仅14.65%参加城镇职工医疗保险,高达71.49%仍参加新型农村合作医疗保险,参保情况与实际工作不符。在参加城镇职工医疗保险的低学历劳动力中,93.94%的参保地是流入地;在参加新农合的低学历劳动力中,96.28%的参保地为户籍地。当前虽然已推行医保异地结算,但全国尚未实现完全统筹,多数仅限急诊急救,审批手续仍十分繁琐,健康保障的支付机制尚搭建不足。其次,城市医疗服务未充分惠及低学历劳动力。例如,在最近一年内存在患病、负伤或身体不适的低学历劳动力中,仅50.45%选择到社区卫生服务中心、个体诊所、综合或专科医院等医疗机构治疗,甚至有16.78%选择不进行任何治疗。再如,对低学历劳动力中的高血压和II型糖尿病患者而言,68.78%表示过去一年未从当地社区卫生服务中心、社区卫生服务站或乡镇卫生院接受过免费随访评估和健康体检等服务。实际上,90%以上低学历劳动力从居住地到最近医疗服务机构所需交通时间均小于30分钟,这说明地理距离并不是低学历劳动力使用当地医疗服务的阻滞因素,而医疗健康保障机制缺位和普及不足才是桎梏所在。

薄弱的健康意识,不到位的健康教育工作,亦在不断加剧低学历劳动力的健康风险。一方面,低学历劳动力的健康意识不足。国家基本公共卫生服务项目是深化医药卫生体制改革的重要内容,事关百姓健康福祉,但40.41%的低学历劳动力表示“没听说过”此项目,对该项目的知晓度随年龄段增加而降低;健康档案是医疗卫生机构为城乡居民提供服务过程中的规范记录,54.07%的低学历劳动力明确表示在当地未建立居民健康档案;个人社会保障卡是用于就医结算、养老保险办理、就失业登记、失业保险金和工伤保险金申领等人力资源和社會保障业务的权益卡,48.54%的低学历劳动力明确表示未办理个人社会保障卡,且年龄越大,未办理的比重越高。这些问题充分暴露出城市基本卫生保健体系建设中的流动人口短板。另一方面,低学历劳动力的健康教育普及程度不佳。健康教育普及方面,仅有“妇幼保健/优生优育”“生殖健康与避孕”和“控制吸烟”等项目的接受人数过半,“结核病防治”“职业病防治”和“慢性病防治”则仅略超30%。健康教育接受形式方面,纸质或影视宣传资料形式占85.47%,宣传栏及电子显示屏占73.94%,但社区短信、微信和网站,以及公众健康咨询等形式均不过半数。健康教育是普及健康知识的关键,是提升健康素质和实现全民健康的基础,低学历劳动力的健康教育短板或将成为全民健康事业的风险点,不利于“健康中国”战略的全面推进。

(四)社会生活特征:居住条件差和子女教育难

“住有所居”是低技能劳动力在城市工作生活的首要立身基础,但该群体的住房压力较大。62.11%的低学历劳动力租房居住,其中私房合租为11.53%,政府提供公租房仅为0.90%;20.14%的低学历劳动力居住在自购房,但其中自购保障性住房仅为0.99%;还存在9.67%由单位或雇主提供住房;此外,仍有4.53%的低技能劳动力居住在借住房和就业场所等非正规居所,其中2.81%居住在就业场所(见表4)。原因可能是政府福利政策更多地面向拥有本地户籍的劳动者,外来低学历劳动力同工不同酬,缺乏改善居住条件的经济能力,陷入“半城市化”窘境[20];一些低学历劳动力虽在城市劳动就业,经济能力或稍富足,但仍因户籍制度分割壁垒,无法在当地购买住房,只能租房居住。

子女教育困难突出,政策倾斜缺位。一方面,低学历劳动力普遍早婚早育,加剧了留守儿童教育问题。分年龄段考察,50.8%的16—25岁低学历劳动力处于在婚状态,82.10%的26—30岁低学历劳动力处于在婚状态,93.80%的已婚低学历劳动力有子女,46%以上育有两个及以上子女,尚未生育子女的仅占比6.20%且70%左右集中在16—25岁年龄段。较早的婚育年龄催生更大的子女抚养和教育压力,迫于生计,其大多在原籍地寄养子女,增加了留守儿童数量,加剧了相关教育问题。另一方面,低学历劳动力在流入地亦面临子女教育问题。60.63%的已育低学历劳动力认为在当地生活存在困难,其中42.81%认为子女在当地上学存在困难。分年龄段考察,26—30岁、31—35岁和36—40岁群体中占比分别为41.65%、47.05%和46.70%;分学历考察,低学历群体内部占比较为趋同,均在41%—45%之间;从城市类别考察,深圳、天津占比超过半数,北京、上海和广州接近半数,但南京、重庆、苏州和杭州等城市仅为1/3,长沙等城市不足1/3。可见低学历劳动力子女教育难题在一线城市更为突显,新兴一线城市因户籍较为开放,问题相对弱化。

五、结论和政策建议

(一)主要结论

人口快速聚集是城市发展中市场规律的作用结果,在政府宏观调控力度和城市容纳能力扩充不能充分匹配的情况下,容易诱发以混乱臃肿和资源紧张为表征的“城市病”问题。促进人口有序流动,是提升城市治理水平和纾解“城市病”的必经步骤,但合理调节并非因噎废食,更不可将“城市病”简单归咎于低技能劳动力的流入。城市高质量发展既需要高端人才的创新突破,亦离不开低技能劳动力的服务支持。新时代推动城市可持续和高质量发展,应当切实关注低技能劳动力的多维特征与需求,正确认识其价值,并在城市公共政策中合理妥善回应,才能促进低技能劳动力与城市双向高质量发展。本文聚焦低学历青年流动人口,发现低技能劳动力的多维特征为:(1)以农村已婚青年为主,健康状况较好,整体年富力强;(2)主要分布在中低端制造业和基本民生服务业,是城市有效运转的基础;(3)收入总体水平较低,且劳动强度大,工时长度远超出《劳动法》规定的范围;(4)健康保障不足且意识薄弱,健康教育工作不到位,导致健康风险突出;(5)居住条件差,已婚群体的子女面临留守风险和在流入地的教育难题。

(二)政策建议

首先,城市管理者应在城市规划中充分尊重低技能劳动力的价值并关切其需求,坚持走“以人为本”的新型城镇化道路,贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,在城市发展体系的架构设计与机制优化中深度植入关怀低技能劳动力的公平思维。运用智能化和融合化的创新方式,积极开发低技能劳动力价值,实现与精准城市治理、纾解“城市病”的良性互动和多维共赢。

其次,充分利用数字化平台和数字技术的优势,智能化应对劳动就业议题。多数低技能劳动力整体收入水平仍然相对较低,且劳动强度较大;同时低技能劳动力多处于城市中低端制造业和基础民生服务行业,具有工时长和职业生涯周期短的双重特点,严重关涉社会公平问题。随着网约工等新型劳动关系的出现,低技能劳动力用工不规范的现象更是不断加剧,这需要城市管理者适应并研判劳动就业新形势,积极运用大数据等新技术,记录电子档案,加强定期监测和预警分析,主动调整、与时俱进,建立起提高谋生方式、改善经济水平、形成创新劳动能力和推进市民化的多层次劳动就业技能培训体系和平台网络,充分开发低技能劳动力价值,助益其成为新时代城市可持续发展的中坚力量[21]。

最后,多维度开放城市公共资源,营造友好、宜居、和谐的生活环境。第一,户口维度,放宽积分落户条件并同城互认。应以社保缴纳年限和居留年限为基准,逐渐放宽并精简积分条件,继续深化户籍制度改革。长三角、珠三角等城市群已率先实现户籍准入年限同城化累计互认,相关落户改革应试行推广至更多城市群。第二,健康维度,落实全民健康档案,普及健康教育。将低技能劳动力纳入城市健康大数据,便捷化医疗服务;适应低技能劳动力流动特点,推广跨区域异地直接报销结算等;将低技能劳动力纳入当地健康教育网络,以社区为基本单位创新教育形式,尤其强化职业病预防教育。第三,住房维度,住房政策应协同城市和交通规划。低技能劳动力多居住在城市边缘和偏远地区,居住条件较差,城市管理者应制定广泛惠及低技能劳动力的廉租房等保障性住房政策,保障城市低技能劳动力的基本居住条件,并科学规划和完善交通网络,缓解职住分离带来的交通问题。第四,教育维度,妥善处置随迁子女和留守儿童的城乡教育融合问题。城市教育政策设计除考虑高端人才特别条款外,也应兼顾一般性人才和低技能劳动力的子女教育问题,简化随迁子女入学手续,设置差异化政策门槛,关注留守儿童定点帮扶,降低教育成本,缩小群体差异,实现城乡教育融合发展;未来要不断淡化学区、片区概念,实现子女入学与房产脱钩。

参考文献

[1]李瑾.论城市化进程中的低端需求——以城市摊贩问题为例[J].城市问题,2009(3):54-57.

[2]梁文泉,陆铭.城市人力资本的分化:探索不同技能劳动者的互补和空间集聚[J].经济社会体制比较,2015(3):185-197.

[3]原明清,洪亮平.北京市高低端劳动力的空间共生与适配研究[C].中国城市规划学会会议论文集,2017:10-22.

[4]胡琪.对我国超大城市低端劳动力调控的反思[J].科学发展,2015(10):97-104.

[5]童玉芬.中国特大城市的人口调控:理论分析与思考[J].人口研究,2018(4):3-13.

[6]陆铭,李杰伟,韩立彬.治理城市病:如何实现增长、宜居与和谐?[J].经济社会体制比较,2019(1):22-29+115.

[7]韩润霖,吴立元,张航宇.低技能劳动力流入与中国城市经济发展[J].世界经济,2023,46(10):115-144.

[8]徐扬,王冰璐,刘姝雯,沈宇飞.非首都功能疏解视角下流动青年去留问题研究[J].地域研究与开发,2018(1):159-164.

[9]于潇,陈新造.“90后”流动青年的广东城市居留意愿及影响因素研究[J].商业研究,2017(5):177-183.

[10]徐鹏,周长城.新时代背景下流动青年社会融入的结构测度与影响因素——基于2017年湖北流动人口动态监测调查[J].中国青年研究,2018(9):62-69.

[11]富晓星,冯文猛,王源,陈杭.“教育权利”VS.“大城市病”——流动儿童教育获得的困境探究[J].社会学评论,2017(6):40-55.

[12]李尧.为子女教育而参保——随迁子女入学门槛对流動人口社保参保行为的影响[J].财经研究,2022,48(11):109-123.

[13]赵培红,孙久文.城市型社会背景下的城镇化:他国的经验与中国的选择[J].城市发展研究,2011(9):1-9.

[14]Katz P. The new urbanism: Toward an architecture of community[M]. New York: McGraw-Hill, 1994:80-89.

[15]王开泳,颜秉秋,王芳,高晓路.国外防治城市病的规划应对思路与措施借鉴[J].世界地理研究,2014(1):65-72.

[16]沈悦.日本的城市化及对我国的启示[J].现代日本经济,2004(1):60-64.

[17]龚中航.数字经济推动城市治理现代化研究[J].理论探讨,2022(6):155-159.

[18]马忠才,郝苏民.少数民族流动人口的居留与落户意愿及其影响因素研究[J].西北民族研究,2019(4):30-40.

[19]胡放之.网约工劳动权益保障问题研究——基于湖北外卖骑手的调查[J].湖北社会科学,2019(10):56-62.

[20]赵晔琴.论农民工纳入城市住房保障体系之困——基于准公共产品限域的讨论[J].吉林大学社会科学学报,2015(6):68-75+172-173.

[21]王金营,李青.区域产业聚集和分工对人口流动的影响研究[J].山东工会论坛,2021(4):10-21.

Multidimensional Characteristics of Low-skilled Labor Force under Urban Governing:

Focus on the Analysis of the Low-educated Young Floating Population

JIN Niu1,WEI Bowen1,QIAO Linan2

(1.School of Public Finance and Administration,Tianjin University of Finance and

Economics,Tianjin,300222;

2.School of International and Public Affairs,Shanghai Jiaotong University,Shanghai,200030)

Abstract:“Urban maladies” inhibits the healthy development of cities,and the rapid population expansion in urban areas is regarded as the primary contributor.Low-skilled labor force have long been considered as an obstacle to urban development,most of whom are young population with low-education background.According to data from the dynamic monitoring of the floating population in 2017,rural married youngsters with just a secondary education account for the majority of low-education young floating population and most of them work in industries related to basic livelihood and the manufacturing sector,contributing to keeping the city running smoothly.However,they are confronted with challenges including low income,long working hours,high risks of suffering health problems,poor living conditions and less access to education for their children.Attention to the multidimensional characteristics of low-skilled labor force displayed by low-educated young population can help correctly understand the value of these low-skilled labor force and coordinate the two-way high-quality development of urban governance and low-skilled labor.

Key words:urban governing;low-skilled labor force;low-educated young floating population

(責任编辑:杨 真)