后殖民思潮下巴西的想象地理

——基于弗雷雷《热带中国》的分析

鲍 雨,陈浩然

(1.广州市社会科学院 城市国际化研究所/广州国际城市创新研究中心,广州 510410;2.华东师范大学 马克思主义学院,上海 200241;3.广州大学 地理科学与遥感学院/华南人文地理与城市发展研究中心,广州 510006)

近年来,随着拉美地区连续多年成为中国海外投资第二大目的地,中国愈发重视建设与拉美国家之间的国际关系(易凡,2023)。巴西作为拉丁美洲面积最大、人口最多的国家,在政治和经济等领域发挥着区域重要领导作用,不仅是第一个与中国建立战略伙伴关系的发展中国家,也是第一个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家(周星竹,2019)。2023 年4 月,巴西总统卢拉(Luiz Inácio Lula da Silva)对中国进行国事访问,中巴两国发表关于深化全面战略伙伴关系的联合声明(郑明达,2023)。多年以来,两国在二十国集团、“金砖国家”“基础四国”等国际多边机制下保持高频互动与合作,双边经贸关系取得长足发展,巴西已然成为中国巩固、深化及提升与拉美国家之间交往合作的桥头堡。

习近平(2014)在联合国教科文组织总部的演讲上指出:“历史告诉我们,只有交流互鉴,一种文明才能充满生命力。”作为亚洲最大的发展中国家和南美洲最大的发展中国家,中国和巴西的文明交流互鉴是重要的时代命题。其中,巴西人文地理学宗师吉尔贝托·弗雷雷(Gilberto Freyre)创造性地提出“热带中国”概念,认为巴西是位于拉丁美洲的“中国”,以此争取巴西文明的平等地位,在巴西乃至葡语学界的影响都极其深远。鉴于此,本文以弗雷雷的著作《热带中国》(China Tropical)及相关思想为主要研究对象,探析弗雷雷如何通过空间他者化过程建构巴西文化的“热带性”和“中国性”,以期揭示巴西独特的想象地理研究及文化政治理解,推动中国进一步理解巴西社会。

1 后殖民主义与想象地理

1.1 后殖民主义

“后殖民主义”(post-colonialism)是一个充满张力的概念集:一方面,是在二战后亚非拉民族独立运动背景下,某一国家实现独立自决并在政治、经济、法律和制度等领域的一系列重建工作,以重新化用前宗主国的种种“枷锁”和“遗产”;另一方面,是某一民族的学界和社会所反思身份认同、从属关系和现代化与现代性等重要议题的集体思潮活动,具有明显反对欧洲中心主义的特征(Arora,2020)。可以说,前者是政治-经济视角下极具现实意义的国家建设发展阶段,后者是社会-文化视角下充满理论意义的社会文化批判反思。为了突出二者的性质差异,本文谨以“后殖民时代”和“后殖民思潮”区分指代,且尤为关注后殖民思潮研究,以期籍此理论框架进一步探析前殖民地国家的文化实践。

后殖民思潮有3个关键流派,即:后结构主义流派、女性主义流派和马克思主义流派(张跣,2007)。其中,后结构主义流派代表学者是巴勒斯坦裔的Said,以及印度裔的Spivak和Bhabha。Said是最为重要的后殖民主义文化批判旗手,其著作《东方主义:对东方的西方概念》(Orientalism:Western concepts of the orient)(Said, 1978)试图阐明权力如何通过话语起作用、权力如何产生认识,以及关于“东方”的认识本身如何表现西方社会权力关系。女性主义流派的代表学者是印度裔的Mohanty 和非洲裔的Watkins (更常使用小写笔名“bell hooks”)。Mohanty(2003)从第三世界女性的地位出发,批判所谓的“女性书写”(women's writing)只关注白人、中产、西方、异性恋的女性,导致阶级、种族和殖民遗产等问题处于边缘地位,以提出“第三世界妇女形象”这一后殖民概念而著称。马克思主义流派的代表学者是印度裔的Ahmad。他从事“对批判的批判”,从社会阶级和意识形态等角度,分析后殖民思潮学者的身份政治与矛盾地位,认为后殖民思潮也是学者在西方建构一种新的话语体系(Ahmad, 1992)。

后殖民思潮深刻影响人文地理学的研究。从前殖民地而言,Raju等(2006)编撰《印度的殖民与后殖民地理学》(Colonial and post-colonial geographies of India)一书,指出英国在殖民时代只聚焦印度的资源和“民族”(部落和种姓)等狭隘议题,呼吁印度研究需探索新的理论框架。由于印度在后殖民研究中具有重要地位,该著作也成为后殖民思潮进入人文地理学的关键文本。而从前宗主国而言,西方诸国在21 世纪初期面临一系列恐怖袭击后,重新凝视后殖民、后帝国时代中的城市族裔景观,将西亚和南亚的族裔社区视为国家安全威胁(Mohammad, 2014);Craggs 和Neate(2019)认为曾赴前殖民地工作的英国地理学者推动了去殖民化过程,去殖民化是在学术研究、机构发展和跨国网络的互动中不断演进。可见,无论是前殖民地还是前宗主国,后殖民思潮都为空间和权力的关系纠缠提供一个有效的分析框架。此外,学界还开展大量聚焦后殖民时代的人文地理学研究。如Tolia-Kelly(2004)通过观察英国的南亚女性在营造家庭空间过程中如何使用照片和绘画等视觉材料,探析后殖民时代的南亚归属景观;Salverda 和Hay(2014)认为在毛里求斯独立后,当地的白人殖民精英积极重新塑造新的排斥空间和隔离模式;O'Keefe(2021)认为“热带性”是殖民时代法国和英国社会将亚洲和非洲建构为他者时所使用的地理术语,并重新讨论“热带地理学”在后殖民思潮的存在价值等。

1.2 想象地理

20世纪晚期,Said的东方主义研究被引介至人文地理学,随后想象地理学(imaginative geographies)成为人文地理学的一脉重要分支,主要分析空间他者化(othering)的建构与想象过程,对于阐释不同社会之间对他地他国的情感、态度、价值之形成发展机制起关键作用(翁时秀,2018)。空间他者化是地理学的学科基因,是地理学关键研究对象“区域”的理论来源——人们通过实施不同的区划方案,建构出带有一定社会历史特征的区域地理 知 识 体 系。如Lewis 和Wigen (1997) 指 出:Toynbee认为古罗马时期,“欧洲”和“亚洲”开始被用以指代西方和东方;当前七大洲的划分其实是刻画出一个以古典地中海世界为核心的欧洲中心主义的狭隘世界图式。目前,已有学者开始反思空间他者化中隐含的帝国主义和殖民主义色彩。如Phan(2022)认为电影、报纸等媒体塑造了越南博士生对西方国家的集体想象,该想象是他们选择留学目的地的参考因素之一;Mayar(2020)通过分析20世纪美国中小学的地球仪教学内容,分析地理课程如何影响学生对西方前殖民地和“全球化”的地理想象等。可以说,基于东方主义研究而发展起来的想象地理,已成为地理空间批判研究的重要组成部分,具有重塑人文地理学研究传统的革命意义,迫使地理学者重新反思“区域”的本质,重新审视在既定区域划分背景下所作的知识生产及政策实践。尤其是在当前民族国家政治体系之中,国家命运与民族命运紧密相连,想象地理成为解构世界诸国人(民族)-地(国家)关系的重要分析视角。

在英语学界,学者主要围绕西方国家和东方国家2个不同的主体对象来开展更为翔实细致的地理学研究。一方面,提出“内部东方主义(internal orientalism)”的概念,分析西方国家内部的区域分异。如Eriksson(2008)分析瑞典的国家媒体是如何刻板叙述该国北部落后的Norrland地区;Jansson(2010)分析美国南北方之间种族矛盾的复杂空间展演。内部东方主义其实是思考一国内部的空间他者化过程,重在分析国家内部是如何产生、运作地域歧视。在殖民遗产和国际流动双重背景下,西方国家内部其实早已形成众多来自东方的族裔社区,使得东方主义所形构的东西方矛盾从国家外部转入国家内部。内部东方主义为理解当前西方国家的族裔矛盾提供一个崭新视角。另一方面,学界继续聚焦当代东方国家所遭受的不平等问题。如Springer(2009)认为西方国家通过建构关于“暴力”的话语,刻画柬埔寨民众是“野蛮的”与新自由主义国家民众是“文明的”区别;Zhu(2017)指出红木、象牙、犀角等商品的跨国走私背后存在东西双方间关于“不受(传统)文化影响的普世科学,和不受资本主义影响的卓越(传统)文化”的冲突;Lau(2018)从印度的跨国商业代孕中看到东方主义的文化殖民运作,认为在西方的物化凝视下,印度女性不吸烟、不饮酒、不吸毒的身体被建构为理想的代孕容器等。众多实证研究可见,关于东方国家的研究不仅关注传统的经济-文化差异,还大量吸收融合当前全球新自由主义思潮下的社会-政权差异,以此组成新的分析框架,积极参与去中心化的地理空间批判斗争。

汉语学界较晚才开始相关研究。理论研究方面,学者对想象地理进行较为完整的研究进展述评,将这一研究方向译介进入中国(安宁 等,2013a)。其中,翁时秀(2018)梳理了想象地理、地理想象、想象的共同体3个术语之间的区别,以及想象地理在人文地理学的发展脉络。实证研究方面,安宁等(2013b)在东方主义框架下,讨论了美国《时代》杂志所折射出的中国国家形象;蔡晓梅等(2018)以云南丽江案例探析了自我东方主义中“自我”与“东方主义”的边界及其动态演化过程等。

综上所述,后殖民思潮是面向当代社会-文化批判的关键视角,因此也在与人文地理学结合的过程中产生更强大、更深厚的空间批判力量。这种空间批判是在打破既往关于社会结构和话语霸权的种种假设,将“生成”“流变”“拼装”等属性视为当代社会的本质实况与抵抗力量。然而,这种空间批判也十分精细且微妙,在不同的区域地方都表现出不同的文化邂逅意义,因此需长期持续推进各种“东方国家”的想象地理研究。鉴于此,本文所分析的巴西案例,不仅仅是对后殖民思潮整体图幅的积极回应,更是冀望以该案例进一步撬动关于空间与权力的地方性知识理解,以构建日渐完整的想象地理经验、理解和解释体系。具体而言,本文聚焦《热带中国》一书,结合中国和巴西的历史文献与新闻报道等文本资料,参照Said 所使用的Foucault话语权力分析方法,从内容、语义和话语3方面开展分析,以剖析《热带中国》是如何通过生产地理知识来想象与建构巴西,讨论其隐含的意识形态考量和社会文化意涵。

2 弗雷雷及《热带中国》的简介

弗雷雷(1900-03-15—1987-07-18)出生于伯南布哥州累西腓市,是葡萄牙殖民者的后代。他被誉为“20 世纪巴西社会学的先驱”和“人文地理学、历史学、社会学和思想史宗师……是‘巴西文化形成史’这一跨学科人文研究领域最权威的阐述者……在巴西知识界拥有至高无上的泰斗地位”(胡续冬,2012)。

弗雷雷年少时在巴西累西腓一所由美国新教传教士开设的教会中学学习,随后在美国贝勒大学和哥伦比亚大学攻读文学学士和硕士学位,其硕士导师是弗朗兹·博厄斯(Franz Boas)。博厄斯曾经担任地理学大学讲师一职,后转入人类学并被誉为美国人类学之父,他旗帜鲜明地反对科学种族主义(scientific racism)——该思潮曾为英国扩展殖民体系和纳粹德国种族灭绝提供学术支撑。在博厄斯的影响下,弗雷雷驳斥西方学界将“具有大量非洲元素”的巴西贬低到劣等地位之论调,逐步成长为巴西后殖民主义斗争旗手(Skidmore, 1988)。

1923年,弗雷雷回到巴西定居,开始从事学术研究(Freyre, 2003)。他先后出版《华屋与棚户》(Casa-Grande & Senzala)等63本著作和多篇时评、论文,从不同维度和侧面对巴西的社会结构与融合文化进行深刻解读。1944年,弗雷雷受邀前往美国印第安纳大学开展讲座,主编Knopf将讲座内容收录于1947 年出版的《解读巴西》(Interpretação do Brasil),并将1959年的英语修订版命名为《热带中的新世界》(New world in the tropics),“为什么是热带中国?”(Por que China tropical?)一文在该书首发。弗雷雷在文章中将巴西定义为南美洲的“热带中国”,开展空间他者化的想象地理研究。2011年,主编Fonseca 将该文和弗雷雷其他有关东方主义的作品收录进《热带中国》,以完整体现其后殖民主义思想。

综观而言,巴西学界的中国研究具有独特视角。随着中巴两国合作日趋紧密,巴西近年也兴起汉学热潮,多为语言文学领域的译介、考据及衍生创作。如Bandeira(2018)考证了巴西在文化艺术、生活习俗等方面都受中国的影响,但主要停留在东方元素符号对当地文化的嵌入与融合;Lee(2018)在《远东巴西:种族、代表和记忆》(Mandarin Brazil:Race,representation,and memory)着眼于19世纪下半叶亚洲劳工移民潮在巴西建国过程中的重要作用,总结中日两国移民在巴西受到的区别对待,从而探讨种族主义及反华情绪在前殖民地国家的变化。然而,巴西的中国研究大多着眼于中国对巴西的真实性影响,极少涉及符号性影响,就此而言,弗雷雷的《热带中国》是无法绕避的且具有首创意义的存在。

3 《热带中国》的想象地理

3.1 “热带性”与巴西的地缘文化结构

对于“热带性”,在19 世纪末20 世纪初,西方学界仍盛行片面消极的环境决定论(environmental determinism),认为热带地区日照充足、物产丰富,因此当地居民无需辛勤劳作,导致最终形成一种懒惰、散漫、滥交的文明。易见,环境决定论依然陷于东方主义的窠臼,将存在于热带地区的发展中国家建构为落后的“他者”形象,以吊诡的科学知识来合理化其殖民活动,因此批驳所谓的“自然科学”成为弗雷雷想象巴西的起点。弗雷雷的硕士导师博厄斯于1887年在《科学》(Science)上发表“地理学的研究”(The study of geography),该文区分了自然科学和历史科学两者的差异,并提出“地理学确实是而且必须是历史的”(Powell, 2015)。博厄斯所批评的“自然科学”其实就是环境决定论,而“历史科学”是与之相反的文化决定论,这一思想深刻影响着弗雷雷。他首先指出环境决定论对巴西的他者建构:“但即使在今天,人们也还是认为拉丁美洲对典型的英美国家来说是‘劣等种族’‘对健康不利的气候’‘退化的混血人’‘黄热病’和‘疟疾’,而无任何的积极价值。我在纽约的一本杂志上读到一位美国公民关于某国问题的评论,该评论引发了英美国家报刊的广泛讨论,评论的具体内容是:‘看看南美的例子,那里所有的种族都混合在一起,看看他们用这种混合取得的成果:一个懒惰的、没有生产力的和落后的民族’。”(Freyre, 2003)。弗雷雷指出“英美国家”对“拉丁美洲”的排外和歧视意识,揭示巴西文化正处于被“东方化”的过程:通过建构巴西人是混血人的“半边”东方主义话语,不断贬低即便同为欧洲殖民地但处于热带的巴西是一个落后国家,从而形成美国远远高于巴西的特殊文化权力结构。亦即是,揭示环境决定论基于热带气候的地缘环境所展开的关于巴西的地缘文化想象。

因此,弗雷雷从文化决定论的视角分析葡萄牙文化的演变历程,指出葡萄牙文化具有特殊的先进性,力求以巴西的“西方半边”(欧洲文明)的话语来抵消“东方半边”(拉丁美洲和非洲文明)的话语。他认为葡萄牙所在的伊比利亚半岛位于欧洲和非洲的边界上,而葡萄牙文化是欧洲人和摩尔人(一个非洲西北部的穆斯林民族)混杂而成,原本就是混杂而来的葡萄牙文化能和热带地区的亚非拉文化的轻易融合,因此以葡萄牙文明为主体的巴西,较美国的发展其实后劲更足。沿着该视角,弗雷雷最终提出著名的“葡萄牙热带主义(Luso-tropicalism)”,在族群互动和边界岛屿的人-地关系框架下分析葡萄牙民族文化的演变及特征。随着弗雷雷在文化决定论研究的深入,基于区域文化视角,他提出更为合理的文化扩散模式,尽管其论述具有明显的时代局限性,但在当时环境决定论盛行的背景下,他重塑了巴西地缘文化的想象格局。

弗雷雷的研究框架契合Bhabha 所提出的后殖民混杂性(hybridity)——“反对殖民与被殖民、我者与他者、宗主国与殖民地之间的两极对立话语模式,注重挖掘殖民主义话语中自身的矛盾之处,试图从中发现隐含的颠覆性因素,以此瓦解帝国主义话语所标榜的优越性根基。”(生安锋,2022)。弗雷雷试图从“热带主义”中找出一种“中间”的理论力量:“巴西文明是在热带地区发展起来的欧洲文明,这种文明适应热带地区,被热带地区所改变,可能在某些方面走形,又在其他方面被热带地区改良”(Freyre, 2003)。弗雷雷同时接纳巴西存在“西方半边”和“东方半边”的文明结构,既不彻底反对欧洲文明也不全盘回归拉丁美洲和非洲文明,“被热带地区改良”的巴西是处于欧洲国家与非欧洲国家的“第三空间”,瓦解了从宗主国到殖民地之间文化具有统一性和同质性的朴素想象,以混杂性策略重建先进的后殖民他者文化身份。弗雷雷正是通过这种矛盾描述打破“殖民者叙事”的话语霸权。

3.2 “中国性”与巴西的地缘政治结构

对于“中国性”,弗雷雷引入“中国”作为“东方”的代表,将“中国”视为反对西方国家(尤其是美国)的“东方强国”隐喻,分析巴西虽与美国同属于欧洲文明在美洲大陆的延伸但却充斥着反美情绪的原因,以此抨击英美两国的政治霸权结构。换言之,弗雷雷通过想象一个反对西方的“中国”建构起一个更加远离西方的“巴西”地缘政治结构:“一些美国人似乎有一种倾向,即以一种贬低的方式来使用‘拉丁美洲的’这一表述,印象中在美洲,凡是拉丁人的东西总是不如盎格鲁撒克逊人或北欧人。……换言之,两个美洲之间应该多鼓励双向性的文化政策,拉美人和英美人对彼此的价值和发明应当相互欣赏。否则,巴西人和其他拉丁美洲人最终将形成一个反对美国佬式的标准化的紧凑团体,以至于看起来像‘中国人’。”(Freyre, 2003)。“中国”符号想象的背后,是弗雷雷对于巴西大国崛起的政治愿景。他通过构建具有“中国性”的拉丁美洲形象,展望美国和“热带中国”在美洲大陆分庭抗礼的地缘政治格局。巴西驻外大使Candeas曾指出,弗雷雷在20世纪20—30年代专注于以种族、文化和社会杂糅性为标志的巴西社会形成史,从40年代起他的兴趣转向从文化冲突的角度研究国际政治。Candeas(2016)认为,弗雷雷开发了一个“颠覆性的第三世界主义”,从道德和文化层面为建构反欧洲中心主义和反帝国主义的话语和实践提供了强有力的论据支撑,进而畅想由巴西带领热带民族与英美展开竞争。弗雷雷指出:“一群在种族构成和文化民俗方面以非欧洲人为主的民族有能力发展成一系列现代文明,并在亚热带和热带地区把自己组织成现代型国家,那么不管是从拉丁美洲的社会和文化动态,还是从拉丁美洲与自由世界(特别是美国)利益的紧密性来说,当今被忽视的拉丁美洲都更加重要。”(Freyre,2003)。换言之,从巴西的“热带性”到“中国性”,弗雷雷其实是完成了从地缘文化到地缘政治的论述。

美国作为西方国家在美洲大陆的延伸,弗雷雷所塑构的巴西远离美国和反对美国,事实上是继续寻找一种后殖民思潮所推崇的居间性(in-betweenness)。这种居间性彰显出尽管巴西仍保留了宗主国国家制度,但已经具有独特性与疏远性。然而要迈向更加独立,则必然要继续与欧洲文明和西方国家保持疏远的距离。因此,巴西的“中国性”是“热带性”的进阶——如果说热带性在表达巴西其实是文化上先进的他者,那么中国性则在表达巴西可能也可以超越欧洲的先进的他者,是美洲大陆乃至现代世界的强国之一,能颠覆英美国家的权力层级关系:“因此,正如威尔逊在其书的最后几页中从美国的角度所指出的,‘现在到了明智地采取行动和关注南方的时候了’。也就是说,关注南美洲的热带地区。特别是热带中国——巴西,它在这里开始将自己定义为半个强国,而另一个中国坚定地表明自己是强国。两个中国在现代世界的存在变得越来越重要。”(Freyre, 2003)。

3.3 后殖民思潮之下的“热带中国”

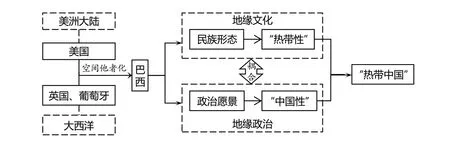

弗雷雷的“热带中国”想象地理研究主要从“热带性”与“中国性”作出阐释,形成一个将地缘文化与地缘政治相结合的后殖民的想象地理概念(图1)。一方面,“热带中国”概念呈现非常典型的空间他者化的想象过程,以巴西为理论焦点而展开关于西方-东方、英国/美国-葡萄牙/巴西的二元关系结构的论述。在后殖民主义的框架下,“热带中国”体现了弗雷雷作为巴西学者找寻国家发展出路的努力。另一方面,这一概念是在美洲大陆和大西洋两区域背景下开展的民族-国家分析,其论述具有鲜明的地缘环境色彩。

图1 巴西作为“热带中国”的概念生成Fig.1 Conceptualisation of Brazil as "China Tropical"

事实上,弗雷雷的“热带中国”概念孕育于巴西的“寻根文化”,该文化运动有2个发展驱动力。从国际环境而言,在20世纪上半叶,亚非拉民族独立运动达到高潮,前殖民地诸国不仅追求政治独立,还追求文化独立,思考对殖民主义的抵抗与解放方式——这一文化运动在20 世纪70 年代合流至后殖民主义思潮。在该阶段,巴西也开始萌芽后殖民主义思想,尝试从文化批评中建构民族共同体意识。从国内环境而言,巴西的原住族群是印第安人,沦为葡萄牙殖民地以后,曾经大力发展热带种植园农业,并且引入非洲人作为农奴。自此,欧洲人、非洲人和印第安人频繁混血,再加后来迁入的亚洲人等,逐渐发展为如今的巴西民族(周志伟等,2020),巴西也成为世界上混血种人最多的国家。在民族-国家的体系框架下,巴西特殊的移民社会结构隐匿着一种“何谓巴西民族”的忧患,影响该国独立建国的文化合法性之问,进而致使该国热衷于追寻民族的精神源流和文化传统。

尽管备受争议,但弗雷雷的学术研究还是得到学界的高度认可。Silva 就指出:“弗雷雷创造了一种反向东方主义,因为他颠覆了东方主义话语的标志,将正面价值与东方相联系,将负面价值与西方相联系。在这种颠覆之后,弗雷雷将巴西文化的根源、趋势和特色价值中的顺应性与东方相联系。”(Silva, 2011)。由此可见,弗雷雷“热带中国”的重要贡献之一即在于打破了西方国家对空间他者化的唯一话语霸权,重建了东西方之间的话语地位。综观而言,弗雷雷的“热带中国”思想符合后学研究(尤其是后殖民思潮)的主要特征,存在大量的模糊性、混杂性和居间性:一方面,这是后殖民时代中前殖民地社会的真实精神反映,在独立建国以后,纷纷面临一种对前景未来十分迷惘的模糊思考与含混隐忧;另一方面,也是后殖民思潮对该社会精神状态的真实表征,并试图从中建构具有去殖民化力量的话语体系,试图打破看似牢不可破且“真实可靠”的殖民者叙事——如果殖民者所叙述的文化霸权存在大量模糊议题,那么又何以籍此维持殖民体系?弗雷雷的“热带中国”不仅仅是通过建构巴西的热带性和中国性来试图阐释其良好的发展前景,更是从中表达需要构建更加融合的政治民族和推动更加现代化的政治愿景。他的想象地理研究与欧洲中心、理性至上的传统殖民者叙事拉开距离,积极讨论巴西在社会-文化层面的后殖民主义民族身份和政治-经济层面的后殖民主义国家建设议题,并以此建成其后殖民主义思想体系。近年来,中国驻巴西外交使节在介绍中巴双边关系时也经常提及弗雷雷的“热带中国”概念,以此例证中巴两国的友好关系(杨万明,2019;冯悦 等,2022)。可以说,“热带中国”概念已然成为中巴文明交流互鉴在观念领域的主要成果之一,有利于从中窥探巴西大国崛起的思想历程与逻辑进路。

4 结论与讨论

本文通过对弗雷雷的著作《热带中国》及相关思想的分析,梳理了后殖民思潮下巴西对中国的想象地理研究。研究发现:1)弗雷雷通过想象巴西的“热带性”和“中国性”,从地缘文化和地缘政治2个方面构建巴西民族-国家发展的后殖民主义思想体系。弗雷雷将巴西塑造为既不属于西方国家也不属于东方国家的“第三空间”,破除了殖民者关于宗主国与殖民地之间具有统一同质文化的话语霸权,以混杂性和居间性来寻觅后殖民主义的颠覆性力量;2)弗雷雷从“历史科学”的文化决定论视角开展文化地理学的人-地关系分析,反对当时西方学界最为盛行的“自然科学”环境决定论,重塑了人-地关系框架中的视阈平衡,从侧面体现人文地理学思想的转型与变革;3)弗雷雷的“热带中国”概念是巴西后殖民思潮萌芽阶段的突出成果,也是当代中巴交往合作的重要思想基础。弗雷雷作为巴西举足轻重的人文地理学宗师,在思想领域提出中巴两国的共性与特性,为超越基于人与物的交往合作提供更多可能议题。

巴西对中国的地理想象是“读懂中国”事业向外求索过程中的有益参考。在当代国际交往之中,“读懂中国”事业不仅仅要向他国继续诠释中国在政治、经济、文化等建设中的政策愿景,更是需要主动去梳理、了解、分析他国对中国的直接认识和间接想象,为加快构建中国话语和中国叙事体系提供镜鉴。只有向内自省和向外求索两者达到一个双向互济的平衡,“讲好中国故事”才能真正实现其重要价值。而随着以“金砖国家”为代表的新兴市场国家在世界上发挥更为重要的地缘经济和地缘政治影响,2023年迎来共建“一带一路”倡议提出10周年,中国相继提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等新型外交理念,发展中国家之间亟待增进相互了解,以携手合作推动构建人类命运共同体。就此而言,中国学界应加强关注法语、西班牙语和葡萄牙语等广泛存在于亚非拉前殖民国家的小语种文本,以这些小语种为核心,继续加强亚非拉的想象地理学和区域国别学之研究与发展。致谢:湖南师范大学外国语学院朱琳珂在葡语资料校对上给予帮助,谨致谢忱。

——评《后殖民女性主义视阈中的马琳·诺比斯·菲利普诗歌研究》