基于多源数据的城市活力分布特征及空间治理策略

魏宗财 黄伟超 王世福 唐琦婧 黄峻 黄绍琪

摘要:提升城市活力的空间治理是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。以广州中心城区为例,构建“人群—环境”城市活力模型,运用多源数据测度城市活力系统中人群与环境活力的协调程度。研究发现,广州中心城区正面临边缘地段城市活力较低且功能组成较为单一、城市“人群—环境”活力耦合协调度有待提升的问题。基于此,从公共空间营造、边缘地段产业空间活化、完善多层级治理渠道、促进公众参与四个维度针对性地提出面向活力全球城市的广州城市空间治理策略,为建设和提升活力广州提供思路,也为粤港澳大湾区各城市的空间治理提供实践参考。

关键词:城市活力;空间治理;活力城市;广州

中图分类号 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2024.02.011

引言

在实现中国式现代化的征程上,提升城市活力的空间治理是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。一方面,提升城市活力是空间治理的目标遵循。随着国家新型城镇化战略的推进,城市对空间的需求已从支撑外延增长转变为谋求内涵的高质量发展[1],要求空间兼具高品质与高活力。另一方面,空间治理是提升城市活力的重要途径。党的二十大报告明确提出,要“提高城市规划、建设、治理水平,加快转变超大特大城市发展方式”[2],这为城市活力提升与空间治理途径指明了方向。因此,亟须在城市尺度上探索可操作性强的实施策略。

城市活力概念源于20世纪60年代西方学者对于人群交往活动的观察和城市形态的研究。1961年,简·雅各布斯(Jane Jacobs)首次在城市研究领域中引入“城市活力”概念。她指出人群与对应生活场所的互动产生了具有多样性的人群生活和富有活力的生活场所,对城市活力进行了初步探讨[3]。1981年,凯文·林奇(Kevin Lynch)对城市活力的概念进行拓展。他认为城市活力是城市对人群活动、生态要求以及生命机能的支撑容纳能力,并采用宜居性、人群活力、主观感受、城市管理和目的地可达性等五大类指标来评估城市活力[4]。近年来,西方学者对城市活力的概念内涵进行了扩充。有学者提出城市活力代表不同时间和地点的人类活动的活跃性,城市活力的提升对城市可持续发展至关重要[5];密度、宜居性、可达性和多样性四个指标被用于测度城市活力的强弱[6];亦有学者基于物质环境、人群活动以及两者之间的交互作用三方面,对城市活力进行测度,并将城市活力定义为物质环境对人群社会活动促进的能力[7]。

国内学术界对城市活力的概念界定主要聚焦于社会、经济、文化等非物质环境活力。非物质环境活力之间相互作用,共同构成了城市活力。蒋涤非认为城市活力由社会活力、文化活力和经济活力三个维度组成,是让城市居民得以舒适生活的能力[8]。城市居民在城市中的各种聚集和活动使城市具备有机生命体的特征,是城市活力的重要源泉;城市经济活力和社会、文化與环境等多方面的活力相互影响,四者共同构成了城市活力系统[9];城市活力体现了某个城市可持续健康发展的状态与能力,是对城市不同方面发展潜力的综合性评价,为城市物质空间与经济发展之间的平衡提供参考基础[10];此外,城市活力也能够通过人群在城市实体环境中产生的活动进行衡量,由人群交往的频率与密度、人群交往所在空间的魅力和文化所组成[11]。

近年来,随着新型城镇化战略的深入落实,城市发展逐渐由过去粗放式外延扩张阶段迈向精细化内涵提升阶段,城市建设对提升活力的关注度逐步增加。除了聚焦于建成环境优化提升之外,满足多样化人群活动需求、提高市民生活空间品质、重塑老城区活力正成为目前众多城市积极发力探索活力城市建设的新方向[12-14]。学术界对城市活力的关注也从建成环境拓展到人群活动,目前形成的主要共识是城市活力由人群活动和实体环境两方面构成。人群活动对实体环境产生着重要影响,使环境活力不断发生改变,因此人群聚集与人群活动是城市活力的来源,能够反映城市活力。实体环境是人群开展各类活动的物理场所,也是经济、文化和社会等非物质活力的空间载体,体现了城市空间对人群各类活动的支持能力[15-18]。

综上所述,既有研究提出城市活力由人群活动和实体环境两方面构成,但对空间中人群与环境间的互动关系仍有待进一步探讨。基于此,本研究构建“人群—环境”城市活力模型,以广州中心城区为例,通过测度城市活力耦合协调度,分析城市活力系统中人群与环境活力的协调程度,发掘城市活力在空间分布上存在的问题,结合广州建设活力全球城市的远景目标,为提升城市活力和未来城市发展提出应对策略。

一、研究设计

(一)研究范围

本研究以广州经济最活跃的中心城区作为范围。广州中心城区承载了广州的重要城市职能,并囊括了主要老城区,故选择该区域作为研究范围。该区域面积约为318平方千米,按社区边界可分为451个研究单元。为更全面地分析城市活力的空间分布特征,对中心城区进一步划分,将《广州市国土空间总体规划(2018—2035年)》和《广州市天河区国土空间总体规划(2021—2035年)》所划定的旧城区范围以及天河中央商务区作为核心地段,具体范围为北至广州环城高速、南至昌岗路—新港路、西至白鹅潭珠江水道—石井河、东至天府路,其余地区作为边缘地段(图1)。

(二)数据来源

1. 人群活力数据

人口密度是城市人群活力最直观的表现形式,也是活力研究中被广泛使用的评价指标。本研究使用的人口密度数据来源于软件开发工具包(Software Development Kit)采集的人群画像数据(简称“SDK数据”)。SDK数据可以提供精确的用户定位信息,对于人群分布的识别能精确到楼宇级,能够较为客观且全面地表征人群活动的强度[19],故使用该数据对人群活力进行定量评估。考虑到社会经济活动的昼夜差异[20],故借鉴既有研究成果,选取日间活力及夜间活力两方面指标来衡量人群活力,其中日间活力采取街区内7:00—19:00时段内常住人口密度,夜间活力选用19:00至次日7:00时段内常住人口密度进行测度,并运用熵权法确定其指标权重(表1)。

2. 环境活力数据

环境活力是城市活力的重要组成部分,结合相关研究对环境活力主要构成因素的梳理总结[21-26],从密度、设计、多样性、交通可达性、目的地可达性五个维度构建评价体系,运用熵权法确定不同指标的权重,对环境活力进行量化评估(表2)。

(三)研究方法

环境行为学的相互作用理论认为城市活力是环境和人相互作用产生的结果,要将人和环境进行客观独立的定义[27]。而环境心理学的“人—环境”一致性理论重点关注人群在与环境交互过程中所产生的主观感受,强调人类对环境要求的反应与环境改变人类能力的关系,认为应从个体和环境的角度做出相应改善,以提升城市活力[28]。笔者以环境行为学的相互作用理论和环境心理学的“人—环境”一致性理论为基础,构建“人群—环境”城市活力模型(图2),该模型由人群活力子系统的发展能力与环境活力子系统的支撑能力所构成,两者相互影响。

耦合度反映各子系统相互作用程度的强弱[29],常用来刻画多个系统之间相互影响的程度[30]。而耦合协调度是度量系统或系统内部要素之间在发展过程中彼此和谐一致的程度,体现了系统由无序走向有序的趋势[31]。城市活力耦合协调度的差异,能体现城市活力系统中人群活力与环境活力的协调程度,并有助于发掘城市活力在空间维度的分异及其存在的问题。因此,笔者引入耦合协调度模型,以探究人群活力和环境活力交互耦合的协调程度。耦合度与耦合协调度计算公式如下:

1. 耦合度

式中,U1和U2为人群活力系统与环境活力系统的评价函数,C为城市活力耦合度,取值范围是[0,1]。当C为0时,城市活力耦合度最低,反映人群活力和环境活力无关联,系统趋向于无序发展的状态;当C为1时,城市活力耦合度最高,反映人群活力和环境活力达到良性耦合状态。笔者采用中值分段法将城市活力耦合度划分为4个等级[32],以展示人群活力和环境活力的不同耦合状态(表3)。

2. 耦合协调度

式中,D为城市活力耦合协调度,C为城市活力耦合度,T为“人群—环境”城市活力综合评价指数;α、β为待定系数,由于人群活力、环境活力在城市活力系统中相互协同发展,故取α和β的值均为0.5。进一步采用中值分段法将城市活力耦合协调度划分为4个等级[33](表4)。

二、广州市中心城区城市活力

空间分布特征及存在问题

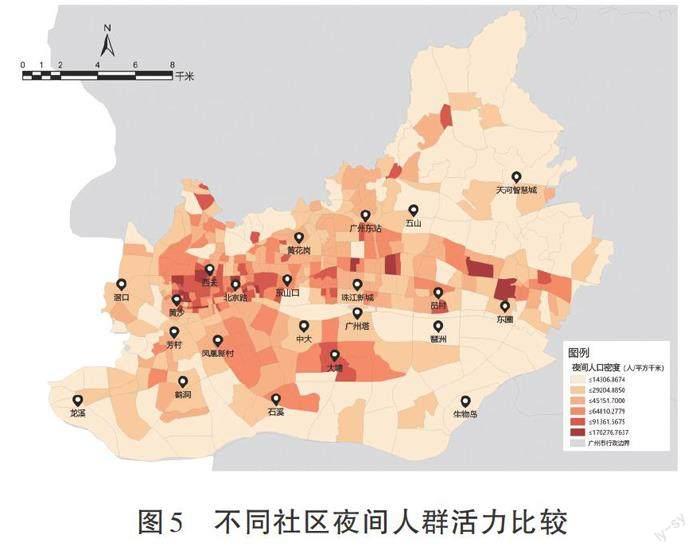

(一)人群活力空间分布特征

广州中心城区内人群活力高值区基本呈现沿珠江两岸集聚分布态势(图3)。整体上,高活力区与较高活力区主要分布在核心地段内的老城区和以珠江新城为代表的中央商务区附近,一般活力区与低活力区主要分布于边缘地段。分时段而言,中心城区日间人群活力与夜间人群活力在空间分布上较为相似,但日间人群活力整体高于夜间(图4、图5)。从人口密度来看,各社区日间平均人口密度约为5万人/平方千米,而夜间平均人口密度约为4万人/平方千米。日间、夜间人群活力差异在珠江新城一带最为显著。珠江新城日间人口密度约为17万人/平方千米,而夜间人口密度仅为4万人/平方千米。这主要是由于其土地利用和功能侧重商务商业,故呈现出夜间人口数量锐减、人群活力下降的特征。

(二)环境活力空间分布特征

广州中心城区环境活力在空间分布上呈现出“中心高,外围低”的特征(图6)。环境活力相对较高的地区集中在珠江新城、东山口、北京路等核心地段,这些地区具有较高的空间品质和多元化的城市功能,因而拥有较高的环境活力。环境活力相对较低的地区分布在中心城区的北部、西部以及西南部等边缘地段,如天河智慧城、琶洲、国际生物岛等正在建设的产业区和龙溪、滘口等广佛交界地区。天河智慧城等地区尚未完成建设,功能相对单一,仍存在各类公共服务设施配套不完善的问题。广佛交界地区建成环境品质总体不高,城乡交错分布,因而环境活力较低。

广州中心城区建筑密度普遍较高(圖7),黄沙、西关、北京路等老城区和大塘、东圃等城中村片区建筑密度均已超过50%。具体而言,购物餐饮、休闲娱乐等各类服务设施集中分布于核心地段的黄沙、西关、凤凰新村等老城区和珠江新城附近,这些地区各类服务设施配置相对完善,居民生活较为便利;而边缘地段等各类服务设施相对有限、密度较低(图8),存在服务设施供给不足的问题[34]。

设计维度方面,广州中心城区平均建筑层数呈现“核心高,边缘低”的特征(图9)。以珠江新城和广州塔区域为代表的中央商务区平均建筑层数最高,北京路、广州东站和琶洲等地区为次一级高值区;平均建筑层数较低的地区主要分布在边缘地段,如龙溪、石溪、生物岛和东圃等。交叉口密度亦呈现出相似的空间分布特征,即核心地段的中央商务区交叉口密度最高,中央商务区外围地区次之,而边缘地段最低(图10)。

多样性维度方面,广州中心城区的土地利用混合度普遍较高(图11)。具体而言,五山、珠江新城、龙溪、石溪和生物岛等地区的土地利用混合度最高;次一级的高值区主要分布在鹤洞、芳村、黄沙、西关和北京路等老城区;土地利用混合度低值区零星分布在员村和东圃以北、天河智慧城以南等正在建设的地区。

交通可达性方面,广州中心城区路网密度较高的地区集中于广州东站至珠江新城一带的商务办公集聚区,以及黄沙、东山口等老城区;路网密度较低的地区主要分布在边缘地段(图12)。公交站点密度和地铁站点密度的空间分布存在明显的相似性(图13、图14),二者的高值区均集中于珠江新城CBD与北京路、黄沙、西关等老城区,其余地区的公交站点密度和地铁站点密度均较低。这反映出广州中心城区边缘地段的交通可达性明显低于核心地段,其居民出行便利性有待改善的问题。

目的地可达性方面,广州中心城区居民的职住平均距离普遍在8~10千米(图15)。高值区域(职住距离大于12.9千米)主要集中于广州东站至珠江新城的城市新中轴线以及琶洲和生物岛片区;次一级的高值区域(职住距离10.5~12.9千米)零星分布在滘口、黄花岗、天河智慧城等地区;其余地区居民的职住平均距离普遍较低,介于7.6~8.6千米;仅在海珠区中部的大塘村呈现较大面积职住距离低于7.5千米的情况。

(三)城市活力耦合协调度空间分布特征及存在问题

广州中心城区“人群—环境”活力耦合协调度呈现出由核心地段向边缘地段递减的圈层式分布空间格局(图16)。具体而言,极高活力耦合协调度社区主要分布于广州东站至珠江新城一带。例如,珠江新城CBD集聚了大量企业总部,形成了成熟的办公集群,吸纳了众多就业人口[35]。同时,该地区囊括了文娱办公、行政管理、国际金融、休闲娱乐等多种功能,空间品质极高,展示出极高活力耦合协调度。

高活力耦合协调度社区主要分布于中心城区西部,如西关居住区、东山口片区、黄沙历史街区、北京路商业片区以及东部的石牌村片区等产城融合地区。这些地区保持着传统的职住融合型单元街区模式,不仅居住人口密集,还吸引众多外来游客前来观光打卡,拥有较高的人群活力。此外,部分历史城区已经历过一轮甚至多轮城市更新,其空间品质获得了精细化提升,环境活力随之提高。在高人群活力和高环境活力的交互作用下,此类片区也呈现出高活力耦合协调度。

中活力耦合协调度社区主要分布于中心城区东部和南部,如五羊新城、东圃等,此类片区多为拥有主导产业的老城中村。以五羊新城为例,其在规划初期就形成了办公和居住相混合的空间结构,加之便利的交通以及位于市中心的良好区位,其居住和就业功能都对市民有较大吸引力[36]。然而这类社区普遍存在建成环境较为老旧、空间品质有待提升的问题,与较高的人群活力形成鲜明反差,故此类社区的“人群—环境”活力耦合协调度不高。

低活力耦合协调度社区主要分布于中心城区北部和南部,多为生态型景区和城中村工业用地。中心城区北部拥有较多的生态型景区,开发强度极低,人口稀疏,环境活力与人群活力均较低。城中村工业用地多为自发形成,缺乏规划引导,用地效率低下,空间品质较差,环境活力较低。这两类片区的人群活力与环境活力之间的协调机制均未构建完善,体现为低活力耦合协调度。

概言之,广州中心城区边缘地段“人群—环境”活力耦合协调度低的原因在于二者未形成正向反馈。具体可归结为以下两点:一是现有的环境活力水平无法支撑更高水平的人群活力,而人群活力未能促进存量空间的环境活力向更高水平发展。环境活力层面,边缘地段空间品质不高,难以支撑居民多样化的活动需求,阻碍了人群活力的提升。这些地段老旧房屋较多,居民的居住与生活空间品质不佳,且城市配套基础设施建设较为滞后,土地利用效率不高,大部分空间仍处于改造中或待改造状态,环境活力提升效果仍有限。人群活力层面,边缘地段由于缺乏受教育程度高的创新型人才,难以支撑新兴产业区的产业发展,导致环境活力水平难以进一步提升。二是由于边缘地段劳动密集型的工厂较多,也导致了对各类人才吸引力有限的问题。因此,边缘地段的人群活力难以促进当地存量空间的环境活力向更高水平发展。

三、面向活力全球城市的

广州城市空间治理策略

《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出美丽宜居花城、活力全球城市的远景目标,增强城市活力是其中的重要内容。针对广州城市活力建设的现存问题,从公共空间营造、边缘地段产业活化、多层级治理渠道、公众参与四个维度提出面向活力全球城市的空间治理策略。

(一)营造多样化的公共空间,强化低活力区的功能混合

多样化的公共空间是较高环境活力的体现,混合的功能组合能促进城市活力的提升。通过营造多样化的公共空间,提高城市的环境活力水平,进而强化其对更高水平人群活力的支撑能力,主要包括公共空间品质提升和人群活动定期组织。一方面,采取“针灸”的方式对城中村进行公共空间品质提升,通过植入和塑造富有特色、高品质的公共空间节点,增强对人群的吸引力,以点带面激活城中村的环境活力,促进人与人、人与空间之间的互动。另一方面,在社区中定期举办多种活动,将群体故事和群体记忆作为连接人群活力与环境活力的桥梁,着力形成人与环境的良性互动,提高环境活力和人群活力之间的正向反馈作用。

此外,注重中心城区边缘地段正在建设的产业片区在居住、游憩和交通等各项功能方面的混合,以产城融合促進人群活力与环境活力的耦合协调发展[37]。提高功能混合度能打破产业片区原有的单一功能局面,多种城市功能的置入能增加片区环境活力,为居民的多元化活动提供场所空间,进而促进片区人群活力向更高水平发展[38]。

(二)促进边缘地段产业空间活化,培育和引进新兴产业

持续推进边缘地段产业空间活化利用,推动地区产业转型升级。鉴于边缘地段大部分老旧厂房承载着丰富的城市记忆和厚重的历史底蕴,可充分发挥这一优势将其转型打造为创意产业园,为创新型人才搭建平台,以改善其当前存在的环境与人群活力较低的问题。结合城市更新,融通“旧”与“新”,保留老机器、老厂房、老建筑等工业遗存,为城市留住记忆的同时,开发低成本、便利化、要素全、开放式的产业园区,进一步将边缘地段打造成为艺术、设计、媒体等创意领域人才的聚集地,带动环境活力提升。

培育和引进新兴产业,营造创新发展新生态。新兴产业的培育与发展是人才集聚的关键,这将助力城市活力的稳步提升。立足于片区现有优势产业,通过顶层设计谋划边缘地段产业发展格局,培育和引进新兴产业;强化创新孵化空间、创业加速器等创新创业服务平台建设,为创新创业活动提供优质完善的空间支撑;创新并落实融资、税收、人才引进等制度保障,吸引企业及人才集聚扎根。通过打造创新创业生态圈,提升片区对创新型人才的吸引力,带动边缘地段内的存量空间品质优化,推动人群活力与环境活力相互促进协同提升,从而提升城市整体活力。

(三)完善多层级治理渠道,健全空间传导管控体系

构筑多层级治理渠道,贯通顶层设计与基层关系,是激发城市活力的必要条件。相关研究表明,广州传统的规划建设与空间治理存在上下层级间系统整合不够、不同部门间统筹衔接不足的问题[39],因此,要发挥政府作为治理主体的核心主导作用,由市政府负责纲领性文件的颁布,区政府根据文件来组建团队与具体执行,街镇单位作为工作中的对接部门和行政主管。具体到面向城市活力建设的空间治理方面,基层治理中可引入责任规划师制度,通过建立跨域沟通平台和对话机制,增进各层级之间的互动与交流[40],以此激发城市基层规划治理的活力。不同层级间相互衔接,构筑多层级治理通道[41],确保城市空间环境营造、街道活力提升等城市活力建设项目顺利进行。

健全空间传导管控体系,提升多层级治理水平是活力城市建设有序开展的必由之路。重点针对本地约束、资源配置以及发展目标,构建以“传导指标+部门责任指标”的指标管控、“城市五线+三条控制线”的管控线管控、“城乡融合单元+产城融合单元”的单元管控为核心的空间管控体系[42]。构建一体化管理平台以统筹规划建设管理。巩固既有的单向链式模式,并补充完善动态反馈回路,形成闭环的事前—事中—事后全周期联动机制,及时反馈建设、管理环节所发现的问题并做出调整,利用一体化管理平台推进各环节的协同统筹,保障监督管理意见的及时反馈。

(四)促进公众参与多方位协同,提高决策科学性

完善多方参与机制,积极鼓励和引导社会组织以及公众共同参与,充分发挥社会组织和公众在城市活力建设中的作用。广州中心城区用地性质复杂,致使该地区的空间治理事项涉及众多利益主体,因此,需要通过积极推动城市开发运营机构等第三方组织设立相应机构,协助政府推进公众参与工作,有效解决公众无处咨询、无处表达的尴尬。通过增设专门机构或组织,组织引导多元化协商主体,推进活力城市建设过程中的公众参与。

进一步构建公众参与的政府反馈监管机制,保障公众意见的有效送达与采纳,通过公众与政府的双向互动模式助力广州全球活力城市建设[43]。一方面,通过行政规范性文件明确政府相关部门的反馈义务及反馈的工作内容,包括明确规定反馈的方式、方法、时限等,实现信息的双向流动,并监督决策者在规定时限内对公众意见和建议给予合适的反馈[44]。另一方面,及时对公众意见采纳情况进行公示与说明,确保公众参与的有效性。对于合理意见的采纳,应针对其科學性、可行性予以一定理由的说明,对于不予采纳的意见也要明确说明理由,包括事实根据、法律依据或其他理由,强化公众对意见采纳情况的知情权。

结论

城市活力是城市高质量发展的关键表征,反映城市空间治理能力现代化水平[45]。通过梳理城市活力相关研究成果,明晰其概念内涵及研究进展,构建“人群—环境”城市活力模型,并以广州中心城区为例,开展人群活力、环境活力以及城市活力耦合协调度评价。研究发现,目前广州市中心城区的边缘地段环境活力与人群活力较低,功能组成较为单一,且边缘地段城市“人群—环境”活力耦合协调度有待提升。针对上述问题,锚定广州建设活力全球城市的远景目标,从公共空间营造、边缘地段产业活化、完善多层级治理渠道、促进公众参与四个维度提出空间治理应对策略,以期为当前高质量发展时代城市活力的提升提供参考。

参考文献:

[1] 周岚、丁志刚:《新发展阶段中国城市空间治理的策略思考——兼议城市规划设计行业的变革》[J],《城市规划》2021年第11期,第9-14页。

[2] 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》[M],人民出版社,2022年,第31-32页。

[3] Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities [M], Random House, 1961: 143-241.

[4] Kevin Lynch, Good City Form [M], Massachusetts: MIT Press, 1984: 75-324.

[5] Jon Lang, Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design [M], New York: Van Nostrand Reinhold, 1987: 100-103.

[6] Chen Zeng, Yan Song, Qingsong He and Feixue Shen, “Spatially Explicit Assessment on Urban Vitality: Case Studies in Chicago and Wuhan” [J], Sustainable Cities and Society, 2018, 40: 296-306.

[7] Wenze Yue, Yang Chen, Qun Zhang and Yong Liu, “Spatial Explicit Assessment of Urban Vitality Using Multi-source Data: A Case of Shanghai, China” [J], Sustainability, 2019, 11(3): 638.

[8] 蒋涤非:《城市形态活力论》[M],东南大学出版社,2007年,第89-147页。

[9] 金延杰:《中国城市经济活力评价》[J],《地理科学》2007年第1期,第9-16页。

[10] 刘黎、徐逸伦、江善虎、吴庆明:《基于模糊物元模型的城市活力评价》[J],《地理与地理信息科学》2010年第1期,第73-77页。

[11] 童明:《城市肌理如何激发城市活力》[J],《城市规划学刊》2014年第3期,第85-96页。

[12] 郭鑫、陈宏飞、杨喜平:《建成环境对城市不同年龄群体活力的时空异质性影响研究》[J],《地理与地理信息科学》2022年第1期,第63-70、78页。

[13] 杨伊萌:《重塑城市街道活力:丹佛市“生活街道”规划的启示》[J],《上海城市规划》2020年第5期,第124-129页。

[14] 赵渺希、曹庭脉、汤黎明:《广州老城区空间活力特征及影响因素研究》[J],《城市观察》2019年第5期,第7-17页。

[15] 姜蕾、杨东峰:《城市街道活力的定量评价方法初探》[C],2012中国城市规划年会论文,昆明,2012年,第12页。

[16] 龙瀛、周垠:《图片城市主义:人本尺度城市形态研究的新思路》[J],《规划师》2017年第2期,第54-60页。

[17] 王世福、覃小玲、邓昭华:《环境行为学视角下城市滨水空间活力协调度研究》[J],《热带地理》2021年第5期,第1009-1022页。

[18] 申婷、李飞雪、陈振杰:《基于多源数据的城市活力评价与空间关联性分析——以常州市主城区为例》[J],《长江流域资源与环境》2022年第5期,第1006-1015页。

[19] 李星月、刘丰嘉、余伟、曾黎明:《基于软件开发工具包(SDK)数据的人群空间活动分析》[J],《城市交通》2020年第4期,第10、38-46页。

[20] 孙启翔、李百岁、田桐羽、许晔晖、赵洪朴:《内蒙古的城市活力时空格局及影响因素研究》[J],《世界地理研究》2023年第3期,第101-111页。

[21] 王德、张昀:《基于SD法的上海城市街道空间感知研究》[C],中国地理学会2008年学术年会,长春,2008年,第2页。

[22] 徐磊青、康琦:《商业街的空间与界面特征对步行者停留活动的影响——以上海市南京西路为例》[J],《城市规划学刊》2014年第3期,第104-111页。

[23] 吴志强、叶锺楠:《基于百度地图热力图的城市空间结构研究——以上海中心城区为例》[J],《城市规划》2016年第4期,第33-40页。

[24] 钮心毅、吴莞姝、李萌:《基于LBS定位数据的建成环境对街道活力的影响及其时空特征研究》[J],《国际城市规划》2019年第1期,第28-37页。

[25] 杨朗、张晓明、周丽娜:《大数据视角下广州老城活力时空特征及影响机制》[J],《城市学刊》2020年第4期,第40-46页。

[26] 王娜、吴健生、李胜、王宏亮、彭子凤:《基于多源数据的城市活力空间特征及建成环境对其影响机制研究——以深圳市为例》[J],《热带地理》2021年第6期,第1280-1291页。

[27] Gary T. Moore, “Environment and Behavior Research in North America: History, Developments, and Unresolved Issues” [J], Handbook of Environmental Psychology, 1987(2) : 1359-1410.

[28] Gabriel Moser, “Quality of Life and Sustainability: Toward Person-Environment Congruity” [J], Journal of Environmental Psychology, 2009, 29(3): 351-357.

[29] 叢晓男:《耦合度模型的形式、性质及在地理学中的若干误用》[J],《经济地理》2019年第4期,第18-25页。

[30] 刘安乐、杨承玥、明庆忠、张红梅、陆保一:《中国文化产业与旅游产业协调态势及其驱动力》[J],《经济地理》2020年第6期,第203-213页。

[31] 熊建新、陈端吕、彭保发、邓素婷、谢雪梅:《洞庭湖区生态承载力系统耦合协调度时空分异》[J],《地理科学》2014年第9期,第1108-1116页。

[32] 同[31]。

[33] 同[31]。

[34] 魏宗财、兰志懿、唐琦婧、袁奇峰、黄铎:《高质量发展导向下大城市社会空间分异格局及调控策略——以广州为例》[J],《中国名城》2024年第2期,第41-51页。

[35] 邓昭华、朱雅琴:《大数据视角下广州中心城区的活力差异与成因探究》[C],2021中国城市规划年会论文,成都,2021年,第555-567页。

[36] 同[35]。

[37] 同[18]。

[38] 秦洛峰、吴超、俞淳流:《基于功能混合视角下的城市活力社区设计研究——以杭州湾高新混合社区为例》[J],《建筑与文化》2020年第7期,第154-155页。

[39] 刘雨菡、鲍梓婷、田文豪:《TOD站城融合发展路径与广州实践:多层级空间治理与协作式规划设计》[J],《规划师》2022年第2期,第5-15页。

[40] 刘佳燕、邓翔宇:《北京基层空间治理的创新实践——责任规划师制度与社区规划行动策略》[J],《国际城市规划》2021年第6期,第40-47页。

[41] 吴良镛:《人居高质量发展与城乡治理现代化》[J],《人类居住》2019年第4期,第3-5页。

[42] 何为、汪小琦、唐鹏:《〈市级国土空间总体规划编制指南(试行)〉的认识和思考——以成都公园城市国土空间规划编制为例》[J],《中国土地》2021年第3期,第26-29页。

[43] 施嘉俊、陈书洁、许亦竣、严丹:《智慧城市治理视角下参与式规划过程中信息反馈问题研究——以上海市新华路街道社区微更新和英国斯嘉堡小镇复兴为例》[J],《上海城市管理》2023年第2期,第34-43页。

[44] 邓丽君、李平:《英国规划公众参与的特征与制度借鉴》[J],《自然资源情报》2022年第9期,第1-6页。

[45] 罗文静、方可、吴啸、耿云明:《以活力为导向的第三空间城市设计模式研究——以武汉为例》[J],《城市规划》2023年第7期,第64-75页。

作者简介:魏宗财,华南理工大学建筑学院、亚热带建筑与城市科学全国重点实验室副教授。黄伟超,华南理工大学建筑学院硕士研究生。王世福(通讯作者),华南理工大学建筑学院副院长,教授。唐琦婧、黄峻、黄绍琪,华南理工大学建筑学院硕士研究生。

基金项目:国家自然科学基金面上项目“移动互联网技术影响下城市零售空间重构特征与机理研究”(42271206)、广东省哲学社会科学规划项目“数字经济视域下城市商业空间分布变化特征及调控策略”(GD22XGL08)、粤港澳大湾区发展广州智库2022年度课题“提升广州城市活力的空间治理研究”(2022GGBT16)成果。

责任编辑:卢小文