《儿童福利机构内类家庭养育技术指南》的实施对孤残儿童身心发展的调查分析

刘红玲

【摘要】本次选取南昌市社会福利院进入家庭养育的孤残儿童40例,对孤残儿童的身心发展进行调查分析,机构内类家庭养育依据《儿童福利机构类家庭养育服务指南》地方标准养育模式对我院孤残儿童的身心发展的影响和机构内传统家庭养育模式儿童进行对比,比较两组孤残儿童照护护理效果,采用《生活活动能力ADL评估量表》[1]《0~7岁小儿神经心理发育量表》《婴幼儿—学龄儿童社会生活量表》,结合护理服务质量评价及孤残儿童的照护感受,机构内类家庭养育模式更能促进孤残儿童人格及品格、情感、认知、语言、思维的全面发展,是一种健康科学的养育模式,值得推广应用。

【关键词】类家庭养育技术指南;孤残儿童;身心发展

Investigation and analysis of the physical and mental development of orphaned and disabled children by the implementation of the Technical Guidelines for Family Rearing in Child Welfare Institutions——Take Nanchang Social Welfare Home as an example

LIU Hongling

Take Nanchang Social Welfare Home as an example, Nanchang, Jiangxi 330000, China

【Abstract】This study selected 40 cases of orphans and disabled children in Nanchang Social welfare institution to investigate and analyze the physical and mental development of orphans and disabled children. The effect of the local standard parenting mode on the physical and mental development of orphans and disabled children in our hospital was compared with the traditional family parenting mode in the institution. The nursing effects of the two groups of orphans and disabled children were compared. The Activities of Life ADL assessment Scale[1], the 0~7 years old Childrens Neuropsychological Development Scale, and the infant and School-age childrens Social Life Scale were used in combination with the evaluation of nursing service quality and the care experience of orphans and disabled children. Institutional family parenting model can promote the overall development of autistic and disabled childrens personality, character, emotion, cognition, language and thinking, and is a healthy and scientific parenting model, which is worthy of promotion and application.

【Key Words】Class I family parenting technology guide; Orphans and disabled children; Physical and mental development

孤残儿童的养育工作是儿童福利机构养育的重中之重,2022年江西省出台了地方标准《儿童福利机构类家庭养育服务指南》,指南规定了儿童福利机构内类家庭养育服务、类家庭日常管理及评估的基本要求。本文以南昌市社会福利院为例,选取了机构内进入家庭养育的孤残儿童40例以实行技术指南标准作为界限进行分组实验,研究结果表明,实行技术指南后类家庭养育模式的儿童,身心发展明显高于传统家庭养育的孤残儿童平均水平,甚至趋近于正常儿童,养育效果明显,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取进入南昌市社会福利院养育的40例0~7岁孤残儿童,其中以2021年6月1日进入类家庭养育的孤残儿童20例作为对照组,选取2022年11月2日實行技术指南进入类家庭养育的孤残儿童20例作为观察组,对比两组孤残儿童身心发展情况,两组对象年龄、性别、一般情况相当,无显著差异(P<0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组,采用传统类家庭养育模式,根据其自身情况给与常规养育,养育方式强调父母对孩子的控制和干预,通常采用严格、权威性的教育方式,希望孩子按照父母的期望成长。

观察组,采用类家庭服务指南养育模式,具体方法如下:(1)制定类家庭一日流程,定时作息,培养良好睡眠、饮食、学习习惯。(2)饮食护理:不同体质、不同疾病、不同年龄儿童提供个性化饮食,控制不同食时、食量。(3)睡眠照料:协助儿童保持正确的睡眠姿势,睡眠中应定时巡视,观察儿童身体、睡眠状况和卧室环境变化,检查被子是否合适,如儿童身体不适应及时报告医生,定时纠正不良睡姿,定时叫醒儿童,提醒如厕。(4)晨、晚间护理:为儿童设定起床、睡觉时间,调节室内温度及湿度,晨间协助儿童完成穿衣、整理床铺、大小便、洗脸、刷牙、梳头。晚间协助儿童完成睡前清洁,包括如厕、铺被、脱衣、整理衣物。(5)儿童卫生清洁:协助儿童做好沐浴、口腔清洁、指(趾)甲修建、理发、衣物包被更换处理。(6)做好意外情况的应急处理。(7)儿童档案管理做到一人一档。档案中保存儿童从进入、生活、康复、医疗、教育到出机构等各个环节的所有资料。(8)家庭教育环境规划符合区域相对固定、设置固定标志物、提供一个独处的区域、便于清洁与分类、整理。

1.3 测评方法

每三个月我们对孤残儿童的生活自理能力、智力及认知能力、社会适应能力[2]进行评估[3],我们采用《生活活动能力ADL评估量表》,《0~7岁小儿神经心理发育量表》《婴幼儿--学龄儿童社会生活量表》为主要的评估量表,结合观察法、访谈法为辅,成立质量评估小组专人对儿童进行测验和评估,分项进行评估,达到评估标准的得分,未达到的不得分,以连续三次测评结果为评估依据[4]。

1.4 数据处理

为便于统计分析,我们将各种情况分别制定标准,然后分组进行评估,观察不同的养育方式对孤残儿童发育行为的比较。

2 结果

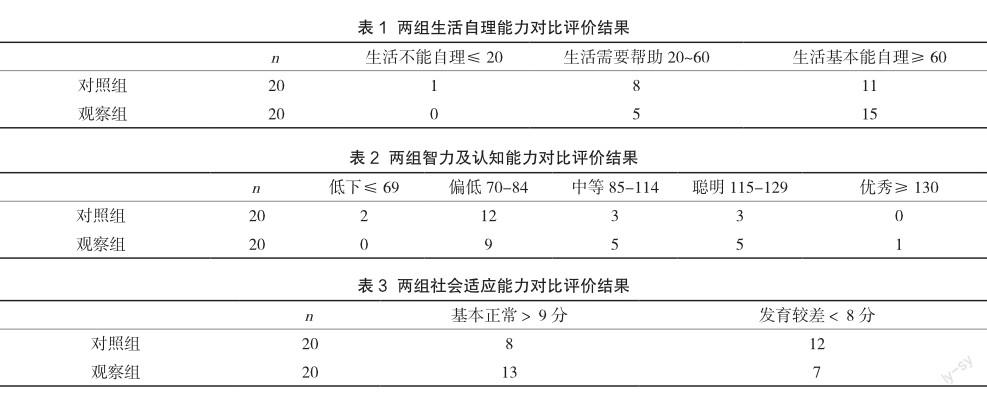

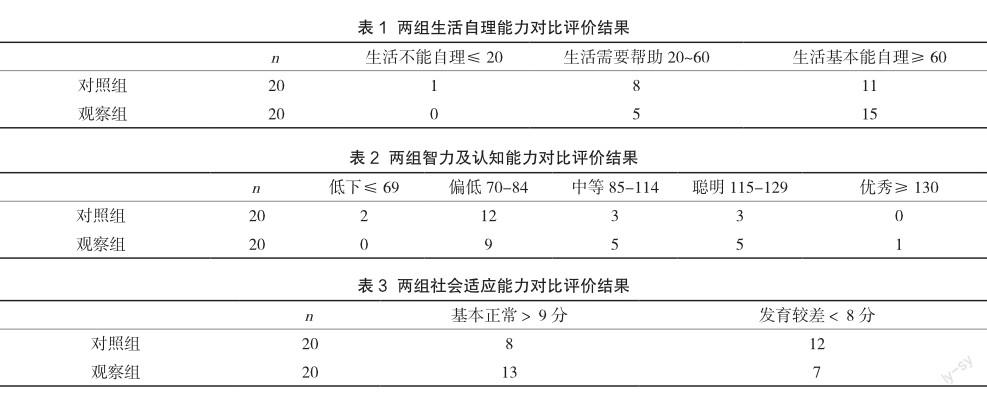

2.1 生活自理能力情况评估

我们采用ADL量表评估儿童的进餐、淋浴、修饰、穿衣、大便、如厕、转移、行走、上下楼梯共10项内容,根据是否需要帮助及程度分为4个等级:能独立完成,能独立完成但时间长,能完成但需辅助,不能完成,总分为100分,≤20分为生活不能自理者,20~60分是生活需要帮助,≥60分为生活基本能自理,通过数据对比,说明类家庭养育模式和传统家庭养育对孤残儿童生活自理能力方面存在差异。

2.2 智力[5]及认知能力

我们采用神经心理发育量表,对孤残儿童的大运动、精细运动、社交行为、适应能力、语言五个区块对儿童的智力及认知能力进行评估,类家庭养育模式对孤残儿童的智能及认知能力有明显的改善(P<0.05),两组差异有统计学意义,见表2。

2.3 社会适应能力比较

根据婴幼儿—学龄儿童社会生活量表进行评价。评定结果9分以上的评为合格,8分以下为发育较差,分别统计人数,见表3。

3 讨论

孤残儿童是社会上的弱势群体,养育的方式直接关系着他们身心健康成长,良好的养育模式将会促进他们人格、心理的健康发展及成年后正常回归社会,南昌市社会福利院根据《儿童福利机构内类家庭养育技术指南》规范了类家庭养育模式,不断提升孤残儿童幸福指数,由福利院提供场地和资金,设置家庭式生活单元,每个家庭由一对父母和一定数量的儿童构成,按照家庭各功能区进行布置,围绕“养育、治疗、康复、教育、社工”一体化发展,营造家的氛围,让孩子们体验家的温暖,构筑幸福的成长环境。通过不断地探索与实践,形成了一种更系统化、理论化、科学化的养育模式,根据技术指南实施后类家庭养育模式把儿童按照年龄、身体残疾程度和生活自理能力划分,让类家庭养育模式更精细化,让孩子们都能享受到贯穿始终的个别化、标准化、专业化的特殊教育、医疗救治和康复训练,因人施教施策,直到离开儿童福利院、社会安置工作完成才告一段落。

机构内类家庭按照《儿童福利机构类家庭养养育服务指南》地方标实施以来对儿童的身心发育主要表现为。

类家庭养育的孤残儿童在心理行为方面变化较大,主要体现在以下方面:①积极情绪有所发展,消极情绪逐渐消失。②性格由封闭内向转向活泼开朗,爱说爱笑,能与熟悉的人正常交往,对客人及陌生人不畏惧且有礼貌。③初步的社会交往能力明显增强,在家庭中儿童初步了解到自己的地位和角色,学会了一些基本的社会知识,能与家庭成员正常交往。他们与人们友好相处,攻击性行为明显减少,能和兄弟姐妹一起出去串门、上下学、分享食物等。④学龄儿童独立生活能力有所提高,初步形成了劳动观念,学会做家务。⑤亲社会行为增加,有了文明意识。

语言表达能力增强,表达有障碍的人数也在降低,说明在实行技术指南后类家庭养育下,儿童语言表达能力变化很大。儿童心理学表明,儿童的语言获得和语言能力提高的决定性因素是儿童与伙伴及成人的交流[6]。许多孤残儿童在家庭人员的教育帮助下,在兄弟姐妹及邻里伙伴的频繁互动中,通过听说模仿,他们变得会说话和爱说话,且喜欢与伙伴、家人交流,能表达自己的意愿。

运动功能改善。刚进入家庭时走路不稳或不能独立行走的孩子,在家庭成员的细心照料下,会独自行走,且步子稳当;有些孩子有肢体残疾,如足内翻,在福利院工作人员的指导下,家长每天在家庭内坚持给孩子手法康复、矫正、训练,有很大的改善。

总之,类家庭养育模式按照《儿童福利机构类家庭养育服务指南》弥补了传统类家庭养育模式的不足,對孤残儿童身心发展有很大影响,大部分孩子能积极向前发展,心理行为偏差也逐步改善。实践证明,类家庭养育模式《儿童福利机构内类家庭养育技术指南》的实施下更能促进更多孤残儿童的身心健康的发展,使他们与同龄正常儿童差距减少甚至趋于正常,能为他们今后更好地融入社会打好基础,让更多的孤残儿童受益。

参考文献

[1] 李宏,基于ADL评分基础护理护嘱单的设计,护理学杂志,2012,27(1):28.

[2] 曾凡林,昝飞.家庭寄养和孤残儿童的社会适应能力发展[J].心理科学,2001(5):580-582,639.

[3] 章淑萍,李玉山,鲁容芳.家庭寄养工作专业评估体系框架构想[J].社会福利,2002(7):21-23.

[4] 陶隽,蒋技科,陈源茂,等.构建孤残儿童家庭寄养评估体系[J].社会福利,2009(11):50-51.

[5] 王子才,唐彩虹,钱冬梅,等.上海市内家庭寄养孤残儿童的智力现状评析[J].临床儿科杂志,2001(5): 300-301.

[6] 吴鲁平,韩小雷,刘文斌.孤残儿童家庭寄养效果的实证研究:对北京大兴区礼贤镇的调查分析[J].青年研究,2005(6):31-40.