跨文化视角下中国故事国际传播的叙事研究

杨晓梅 杜璇

[摘 要]讲好中国故事是我国国际传播能力建设的重要任务,对塑造国家形象、提升国际话语权具有重要作用。文化差异是文化国际传播过程中不可避免的障碍,因此提升跨文化意识并采取相应对策对中国故事的国际传播尤为重要。从跨文化角度来看,中国故事国际传播的叙事内容可选择受众容易接受的素材和叙事侧面,并深挖故事主题;叙事策略可采取柔性叙事、借用外国文化形式、叙事主体多元化等手段,服务于建立有效传播渠道。从跨文化角度研究中国故事的国际传播可以为中国故事在大众层面传播提供路径选择,有助于中华文明和中国智慧走向世界。

[关键词]中国故事;跨文化;国际传播;叙事

[中图分类号]G2 [文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2024)01-0070-06

A narrative study on the international communication of Chinas stories from a cross-cultural perspective

YANG Xiao-mei,DU Xuan

(School of Foreign Languages,Qingdao University of Science and Technology,Qingdao 266061,China)

Abstract:Telling Chinas stories well is an important task in the construction of Chinas international communication capacity building,which plays an important role in shaping the national image and enhancing the international right of speech. Cultural difference is an inevitable obstacle in the process of international cultural transmission,so it is particularly important to enhance cross-cultural awareness and take corresponding countermeasures for the international communication of Chinas stories. From the cross-cultural perspective,the narrative content of the international communication of Chinas stories can choose the material and narrative perspective that the audience can easily accept,and dig the story theme deeply;the narrative strategy can adopt flexible narrative,foreign cultural carriers and pluralistic narrative to serve the establishment of effective communication channels. Studying the international communication of Chinas stories from a cross-cultural perspective can provide a path choice for the communication of Chinas stories at the mass level,and help Chinese civilization and Chinese wisdom to go to the world.

Key words:telling Chinas stories well;cross-cultural studies;international communication;narrative

習近平总书记强调:“增强中华文明传播力影响力。坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。”[1]通过文化传播实现文明互鉴是建构人类命运共同体的必经之路。但文化并非一厢情愿就能顺利传播,异质文化圈层的文化障碍、东西方文化差异、跨国传播的文化折扣等都阻碍着中国故事的国际传播。同时,在以外语讲述中国故事的过程中,中国故事仍然存在“同质化”的现实问题,内容缺乏针对性,没有考虑外国受众的价值观、思维模式和情感,缺乏对跨文化要素的处理。针对中国故事国际传播中存在的这些问题,本文从跨文化角度出发,对讲好中国故事的叙事内容选择和叙事策略创新进行探讨,以期为中国故事的国际传播提供可行之径。

一、用外语讲中国故事是传播中华优秀文化的重要途径

近年来,各级管理、教育和出版部门努力推动使用外语讲述中国故事。自2010年开始,国家社科基金每年设立中华学术外译专项,主要资助代表中国学术水准、体现中华文化精髓、反映中国学术前沿的学术精品,以外文形式在国外权威出版机构出版并进入国外主流发行传播渠道,旨在深化中外学术交流和对话,从学术角度将中国文化介绍给世界,用学术讲好中国故事,引导国际社会从思想层面正确、深入地认识和理解中国,促进中外文明交流互鉴。2022年,外语教学与研究出版社发行了一整套《理解当代中国》的英文版教材,涵盖听、说、读、写、译各种技能,引导学习者从中国梦、社会主义核心价值观、文化自信、扶贫与共同富裕、生态文明建设、经济高质量发展、人类命运共同体等多角度,结合自身实践与感悟,对当代中国进行介绍和阐释,为开拓思路讲好中国故事提供了大量素材。很多与教育有关的学会和社会团体也积极举办赛事,如中国寓言文学研究会2023年主办了以“讲好中国故事,展示立体中国”为主题的全国大学生写作大赛,大赛以大学生为目标,目的是培养他们讲中国故事、传播中华文化的理念,鼓励年轻人在自己的专业领域使用创新手段提高中国故事的传播效果。在中国日报英文版、新时代中国外交思想库和各种外语学习的公众号上,外文版中国故事出现的频率越来越高,从大众层面推动中国故事的学习和传播。

由于历史原因,英语成为世界通用语,中国故事的国际传播同样离不开英语渠道和英语平台。具有国际影响力的TED演讲在各个网络平台的播放量彰显其强大的传播力和影响力,不但很多英语学习者以观看TED演讲作为提升英语水平的手段,更有各国英语老师挑选TED典型案例作为辅助教学,而这个过程无疑也是传播各种文化理念的良机。任何文化背景的演讲者都可以使用英语在国际舞台上讲述本国故事,让更多的受众了解、感知演讲者国家的文化特色和文化理念。台湾演讲者Shaolan 在TED讲坛上对中国十二生肖的介绍,精彩呈现了中华文化的博大和深刻内涵,引起国际受众对中国传统文化的极大兴趣,是讲述中国故事的成功案例。

二、跨文化视角下中国故事的文化特点

在国际舞台讲好中国故事,需要很强的跨文化交际能力、思辨能力和研究能力。文化是一个极为复杂的概念。根据瓦尔纳的定义,文化是继承的、习得的,文化体现着特定群体的观念,影响群体处理问题的态度,从而也表现为特定的行为[2]。克莱德提出“五个问题”框架(人的本性/人与自然的关系/对过去、当下和未来的关注度/人类活动模式/社会关系的模式)用以区分、对比文化差异[3]。从跨文化角度来看,中国故事具有比较鲜明的文化特点。

(一)集体主义

个体和他们所属群体的关系是所有文化的基本特征指标之一。不同文化对个体自主性的认可度不同。由于农业是中华民族最初和最主要的生产方式,相对固定的居住场所和劳动过程中的协作奠定了中国文化集体主义的根基。根据荷兰管理学家吉尔特的研究统计,如果以0作为集体主义和个体主义的平衡值,中国的“个体主义”数值是-97,美国是+200,印度为+33,日本为+12[3]。中国文化作为一种集体主义文化,强调个人身份建立在社会体系之上,推崇集体利益高于个人利益。中国故事中的“牺牲个人利益”“舍小家顾大家”等主题都是集体主义的体现。如果不具备跨文化素养,长时间处于集体主义文化背景下的对外传播者就觉察不到这种文化特征,也不会有主动处理这种文化差异的意识。

(二)高语境

根据爱德华·霍尔的高低语境文化理论,高语境指大多数信息都被交际双方内化的语境,因此用于明确传达信息的语码数量比低语境交际少很多[4]。数千年的历史和以汉族为主体民族的民族构成使中华文明身处高语境文化范畴,信息存在于物质环境之中且内化在个人社会共识之内,而非简单附着于文字表面,“言有尽而意无穷”的典型叙事风格给外部世界理解中国文化和中国文化走向世界带来不少挑战。除了“你懂的”这种高语境特点,汉语言中的显性逻辑关系也比西方语言少得多,西方语言更注重把语义关系用语言形式表现出来,而汉语的高语境特点决定了在交流的进程中不需要明示所有的逻辑关系。

(三)中国思维模式

“世界各民族之间的相互理解与和睦的关系之所以受到阻碍,不仅是由于语言的复杂多样,更是由于思维模式的差异—也就是说,是由人们确定知识来源和进行有条理思维方法上的差异所造成的。”[5]西方思維是一种分析性思维,侧重概念本体,重视逻辑的内在推演。中国思维是一种朴素辩证思维,侧重关系的构成,注重关系的相互联系与转化。所以汉语中如“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”等在翻译成外语时,除了在修辞手法、音韵上难以做到对等之外,也很难将人的情感和月亮的自然变化做相同的类比,不同文化之间在思维和认知上的等效更难以达到。中华民族的发展经历了朝代的变迁,不同历史阶段的世界观、价值观、审美观等都有所不同。虽然不同时代的中国故事对中国人来说其历史和社会背景不言而喻,但外国人对中国的历史和国情知之甚少,再加上不同文化之间形成的片面、抽象的“成见”,进一步形成中国故事国际传播过程中的各种跨文化障碍。

近年来,很多致力于中国故事国际传播的专家、学者关注到跨文化问题,并积极探索跨越文化屏障的策略。如赵忠仲认为应该把“和合文化”作为中国故事传播的理论基础[6];袁靖华主张挖掘“人类故事母题”的题材串联人类共通性,推动中华文化与世界各地异质文化互嵌混融[7];徐明华提出了“共情叙事”的国际传播策略[8]。此类研究针对中国故事在国际传播中遇到的跨文化障碍,结合中华文化的本质内涵,从不同的叙事角度提出了相应对策。这些策略为致力于中华文化传播的践行者拓宽了思路。

同时,外语研究者也凭借语言优势和对跨文化交际的观察,从跨文化传播视角研究如何讲好中国故事,传播中国声音。钟智翔探讨了中国故事和中国声音的跨文化传播目标与原则,提出了“以国外民众喜闻乐见的形式进行翻译和传播”[9]。熊越提出了建立“自我”传播的共同意识体并吸收“他我”的关照[10]。胡正荣讨论了“西方的中国故事”和“东方的中国故事”,探讨中华传统文化国际化叙事传播机制重构[11]。这些研究的目的之一是引导外国受众对中国叙事产生兴趣,在最大程度上做到中国故事的有效传播。在传播中国故事时,应当寻求共同感兴趣的话题和受众乐于接受的模式,而不是自说自话,故步自封。正如庄恩平所说:“跨文化素养是对外传播者的必备素养。”[12]

三、跨文化视角下中国故事叙事内容的选择

叙事是源自文学领域的概念,关注的是如何讲故事,包括谁来讲、讲什么、怎么讲。也有人认为叙事是一种有效的说服方式,能够内隐地建构认知[8]。在国际传播中,叙事应该考虑不同地区受众的文化价值观差异,用具有接近性和吸引力的符号、形式来表达,必要时做出调整。

(一)从易到难,由共到异

“易”和“难”指的是其他文化对中国故事的理解和接受程度,“共”和“异”指的是共同和不同的认知和价值观。传播首要的是搭建沟通的渠道,消除西方文化对中国文化的偏见。“多数海外受众乐于接受轻松愉悦的东西,排斥刻板、教条、说教式的文化内容”[13]。中国五千年文明积累的智慧以及对自然和社会的认识,是可供全人类借鉴的宝贵财富。大众层面中国故事的对外传播应首选与自然、物产有关的话题,以及比较单一和独特的文化元素进行介绍,尽量避免涉及价值观和意识形态的话题。

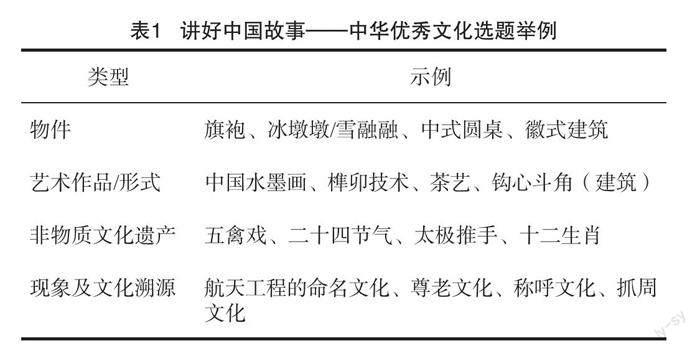

热爱自然、追求人与自然和谐的故事往往是对外传播的好题材。儒家思想中的“天人合一”、遵守天道的思想,在生态保护层面体现为保护自然生态、与自然生态和谐相处。如中国的二十四节气体现了中国人民对自然规律的观察、掌握和利用,鲜明地体现了中国人尊重自然、顺应自然规律和可持续发展的理念。“大禹治水”的故事也体现了利用自然规律来改造自然的理念。而“中国功夫”是最早一批走出去的中华优秀传统文化的代表,以其独特的动作、巧妙的设计和深刻的文化底蕴取得了相当高的知名度。借助“中国功夫”此类文化概念,可以向世界人民展示更多的中国非物质文化遗产,比如“五禽戏”“八段锦”等。中华优秀传统文化中的主要内容,如习俗、智慧创造和艺术形式,极少涉及意识形态和价值观,可以作为优先译介的中国故事选题。表1为中华优秀文化选题的部分举例。

(二)选择叙事侧面

“新闻每天发生,视角各有不同”,这句中央电视台新闻节目的開篇语对中国故事的国际传播同样有启示,讲述者的主观能动性会影响故事的叙事视角。徐明华在共情叙事的研究中谈到,“筛选,即选择恰当的通情点作为叙事桥梁,以建构交流和认知的情感通路;排列,即合理安排共情故事的出场顺序,以逐步满足受众不断深化的认知需求;凸显,即强化效果优良的叙事结构与叙事题材”[8]。同一个故事可以从不同的侧面讲述。基于国际关系和国情的差异,为了达到更好的传播效果,应该找到中华优秀文化与其他文化的价值共通之处。如“大禹治水”的故事有两个叙事侧面,一是主人公“三过家门而不入”,用以赞扬其努力、忘我的工作态度以及为国为民牺牲个人幸福的精神,但在崇尚家庭和亲情的文化中,大禹的这种做法受众很难理解,采用这个叙事侧面会降低正面主题的传播效果;二是大禹尊重自然,改“堵”为“疏”的办法来治理黄河,利用自然改造自然,展现了中国人民的智慧和人与自然和谐共处的思想,这个叙事侧面的文化障碍就会小很多,更有利于中华文化的传播。《水浒》故事中很多场面涉及“大碗喝酒,大块吃肉”,从中国民间的视角来看体现了梁山好汉的威猛和豪爽性格,但将这些场面直接翻译成外语而后进入某种文化群体(如印度崇尚素食主义、某些宗教信仰不赞同饮酒等)则有可能引起误解,不但产生不了渲染人物形象的效果,反而会适得其反。因此,针对不同文化群体和主流价值观,在讲这些故事时应考虑跨文化因素,也就是对目标文化来说哪个主题更易于接受,选取更能引起目标受众共鸣的主题,搭建沟通桥梁,开拓沟通渠道,为传播更深厚的文化奠定基础。

(三)深度挖掘叙事主题

西方演讲的传统做法之一是无论讲述事实还是讲道理,结尾之处都要有一个“结论”,也就是点明主题。点题可以赋予貌似平常的素材更为深刻的意义,增强“故事”的重要性,提升传播价值。上文提到的TED演讲中题为“十二生肖”的英文演讲在最后讲道:“我们的前辈曾经忙于在贫穷、干旱、饥荒、暴乱、疾病和内战中生存。现在,中国人有时间、财富和技术来创造他们一直想要的理想生活。14亿人(受生肖影响)的集体决定能造成经济波动,包括医疗、教育、财产、消费品等一切需求的波动。由于中国在全球经济和地缘政治中发挥着重要作用,基于生肖和其他中国传统做出的决定最终会影响到世界上的每一个人。”[14]这种对文化现象的主题挖掘不仅使中国故事更贴近国际范式,也增强了文化素材的趣味性和哲理性,可谓“小故事,大学问”。因此,在叙事主题上,中华优秀传统文化的内涵还需要不断深挖,相应的素材库、语料库需要不断更新。近年来,“神舟”往返、“天宫”落成、“嫦娥”探月、“天问”探火,彰显了中国强大的航天技术和科技实力,而这些带有浓重文化色彩的浪漫名字,蕴含中华文明的深厚内涵,命名风格体现了国家层面宣传中华优秀传统文化的良苦用心,也是国家创造的文化搭车科技进行传播的机会。各类媒体平台应该积极培养文化宣传意识,在进行相关报道时对这些名称的背景故事或者内涵、寓意加以介绍。中华优秀传统文化中还有各种素材可以进行不同层面的主题挖掘,如赵州桥的设计体现美学与功能的完美结合,旗袍的设计理念体现中国的含蓄美,榫卯工艺体现自然、纯粹之美和中国工匠精神,中式圆桌寓意和谐和睦,二十四节气是尊重自然规律、人与自然和谐相处的经验总结。所有这些素材都可以用来传播中华文化,传播中国智慧和中国理念。

近年来,中国的大学外语教学也开始注重培养大学生关联文化现象和文化内涵的能力。从具有全国影响力的“外研社·国才杯”大学生英语演讲比赛的定题演讲题目来看,如2021年的“构建人类命运共同体:奉献给世界的中国智慧”和2022年的“大道之行,天下为公”,教育界人士已经意识到讲好中国故事,做到古今结合、挖掘故事主题的重要性。以全球意识与国际视野、家国情怀与社会担当、品德与素养为主线,深入挖掘和提炼故事主题,有机融合知识传授、能力培养以及价值观引领,是外语和传播教学的重要使命。这一领域的研究极有价值,引起了大量英语教学领域和传播领域专业人士的关注,并已经取得了相当丰厚的成果[15-19]。

四、跨文化视角下讲好中国故事的叙事策略

鉴于中西方历史文化的巨大差异,讲好中国故事的效果有赖于海外受众具有对中国国情的基础认知,包括中国的历史、文化、政治、经济、民族、宗教等。但在国际传播实践过程中,外宣风格和方式仍然呈现目标受众是国内听众的特点,对“内外有别”重视不足。为了让国际社会能够理解中国文化,文化输出的内容通常简化为简单的审美符号而非观念符号,并通过典型的传统中国元素不断加强“自我东方化”的刻板印象,让国外受众形成对中国文化的单一且流于表面的印象,导致中国文化的国际传播效果并不理想[15]。因此,在跨文化大背景下要讲好中国故事,仍需不懈探索研究,了解海外受众的思维、心理和接受程度,采取创新的叙事策略。

(一)柔性叙事

柔性叙事通过讲述个体故事、注入个体情感的方式来阐释硬性主题,是中国叙事体系建设的一种探索和尝试,也有望成为中国叙事体系的有机组成部分。柔性叙事旨在激发心理层面上的共情机制,强化受众在情感方面的认同[20]。首先,讲好中国故事需要搭建文化认知渠道,必要时通过对方文化中的类似现象帮助受众做出定位,在此基础上进行故事阐释。比如在介绍中国文化中的十二生肖时,可以与西方文化中的十二星座进行比较,拉近内容与听众认知的距离。其次,柔性叙事更贴近生活、轻松有趣,能够强化情绪共振和情感共鸣。情感认同是心理情感各个层面的认同,不仅仅是感动、感叹、同情,还有幽默、快乐等。如国内某高校民乐团演奏的网络神曲“我们一起学猫叫”在社交媒体上广为传播,在幽默轻松的氛围当中展现了中国民族乐器的魅力和中国年轻人的活泼可爱,在一定程度上消解了西方媒体打造的中国刻板形象,这是通过共情展现当代中国真实面貌的好例子。

(二)借用外国文化形式

借用外国文化的形式来包装中国文化能够让外国受众产生亲切感,比如风靡世界的游戏《英雄联盟》将青花瓷、生肖、国画等国风元素融入游戏人物的角色装扮,被全球玩家追捧。中国的一些电影和文学作品也采用这种形式走出了国门。如电影《流浪地球》以“牺牲小我、重建家园”的人类生存故事融通西方电影“英雄拯救世界”的元素,凸显人类命运与共的国际合作,在海外互联网电影资料库(IMDb)获评量中居榜首,在国际影坛的成功已经广为传颂。在文学界,黄必康以莎士比亚诗体翻译了《牡丹亭》。原著作者汤显祖用典雅华丽的古汉语和历史文化典故写成的戏剧诗文词曲,西方受众读不了、读不懂,而一般的译本通常缺乏语言形式的美感和韵味,很难做到对《牡丹亭》的有效传播。以西方莎翁的经典承载东方经典,使西方受众获得文化心理上的认同,既尊重了原作的历史语境和文化精神,又融入了受众的语言文化心理和审美趣味。正如译者所说:“汤沙并举,借船出海,也是中国戏剧文学经典‘走出去的一条有效途径。”[21]

站在沟通不同文化体系、融通文学审美体验、促进文化交流的高度看,中国故事的译者不仅是异文化之间的语言桥梁,而且在一定程度上也是沟通不同历史文化心理、审美习惯和话语范式的阐释者和重建者,这是中国文学和思想类作品译者所应担当的重任。

(三)叙事主体多元化

无论是采用“自叙”,还是采用“他者”叙事,单一叙事主体的方式都会造成中国形象传播的困境。“自叙”容易忽略目标文化受众的心理和感受,同时因为叙事语言不是母语,也会因为个别用词的感情色彩或者歧义造成受众的误解。而“他者”叙事虽然可以为受众提供新的思考和理解事物的维度,并增强亲和力和亲近性,但又可能错误解读中国文化元素,或者过度向叙事主体的国家文化靠拢。多元叙述主体的合作,则能够兼顾不同的审美视角,通过文化的良性调适,促进我文化与他文化的深度融合,从而构建文化体系的协同发展。

多元化的叙事主体,除“真人”的各种形式外,比如小说中的第一和第三人称、视频拍摄的主角等,还可以使用虚拟人—卡通形象。卡通形象是通过艺术创作创造出来的带有喜感、美感或其他典型特点的虚拟形象,这种非真人的形象更容易跨越文化心理障碍。2022年,敦煌莫高窟官方虚拟人“伽瑶”亮相,“伽瑶”的形象着重体现古典气韵,动作表情活灵活现。她以首位数字敦煌文化大使身份进行虚拟直播,开展丝路文化科普,带来丰富的文化互动,为弘扬敦煌文化探索创新演绎方式。

中国故事国际传播的叙事策略是近几年传播领域研究的热点,且已经有了诸多理论和实践研究成果[7-8,10,15],随着国际形势的变化和科技的发展以及外语研究者和媒体人的研究和创新,会有更多的叙事策略进入传播领域,而各种叙事策略最终需要通过传播效果来检验其可行性和有效性。

五、结语

中国故事的国际传播是对外树立中国形象、展示中国风貌的重要途径。外语研究和传播研究应通力合作,培养中国故事讲述者的跨文化意识;在跨文化传播问题上不断探索,通过优化叙事内容、创新叙事和传播策略,为中国故事的国际传播开辟可行、有效之路,助力中华文化真正“走出去”目标的实现。

[参考文献]

习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[R/OL].[2022-10-16]. https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

VARNER I,BEAMER L. Intercultural Communication in the Global Workplace[M]. 3rd ed. New York :McGraw-Hill Companies,Inc.,2005.

GEERT H. Cultures and Organizations:Software of the Mind[M]. London:McGraw-Hill,1991:93-98.

EDWARD T H. Beyond Culture[M]. New York:Anchor Press/Doubleday & Company,Inc.,1977.

SAMOVAR L A,PORTER R E, JAIN N C.跨文化传通[M].陈南,龚光明,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1988.

赵忠仲,陈先红.和合文化:讲好中国故事的跨文化传播理论基础[J].新疆社会科学,2023(1):105-111.

袁靖华,韩嘉一 .互嵌混融:中国故事全球传播的文化破壁[J].中国出版,2023(15):41-46.

徐明华,李虹.国际传播中的共情叙事:作用机制和实践策略[J].对外传播,2023(6):26-30.

钟智翔.中国故事与中国声音的跨文化翻译与传播[J].天津外国语大学学报,2012(11):25-29.

熊越. 间歇性思维下中国故事跨文化传播策略及意义产生[J].中国出版,2023(9):16-19.

胡正荣.机制与重构:跨文化背景下中华传统文化的国际化叙事[J].对外传播,2022(9):4-7.

庄恩平,陆婷婷.建构讲好中国故事的跨文化传播范式[J].對外传播,2016(10):43-45.

陈清华. 海外受众接受心理的外宣策略[J].江苏社会科学,2013(4):223-225.

Ted 演讲[EB/OL]. [2022-01-06]. https://www.bilibili.com/read/cv23864939/?jump_opus=1.

林升栋,李丹瑶.用世界元素讲好中国故事[N].中国社会科学报,2023-05-05(5).

崔琳琳.大学生“用英语讲中国故事”演讲模块的课程思政探究[J].外语教育研究前沿,2021(11):18-25.

孙光耀.英语演讲中母语文化能力的重要性[J].山西大同大学学报(社会科学版),2023(4):95-98.

岳豪,庄恩平.大学英语课程思政的实践路径探索:用跨文化方式讲好中国故事[J].外语教学,2022(9):55-59.

马洁.高校外语专业学生“讲好中国故事”能力提升路径研究[J].西安外国语大学学报,2023(9):67-72.

李宇.讲好中国故事的策略创新:柔性叙事和软性传播[J].对外传播,2023(7):44-47.

TANG X Z. The Peony Pavilion[M]. Trans. Huang Bikan,北京:商务印书馆,2021.

[责任编辑 王艳芳]