不同播种方式对冬小麦产量构成和旗叶光合特性的影响

丁豪,高海涛,毕香君,李升东

(1青岛农业大学农学院,山东青岛 266109;2山东省农业科学院作物研究所,济南 250100;3荣成市农业农村事务服务中心,山东威海 264300)

0 引言

小麦是中国北方主要的粮食作物,其产量水平的发挥对保障中国粮食安全具有重要意义[1]。已有研究表明,小麦产量的高低在一定程度上取决于光能资源的质量和光能利用率的大小[2-4],这主要与小麦的光合特性有关[5-6]。受栽培方式、环境以及气候等因素的影响,部分地区小麦光合作用的光能利用率仅为1%~2%[7]。因此,如何提高小麦的光能利用效率是增加小麦产量的关键。目前提高小麦光能利用效率的方式主要是通过改善小麦群体构建提升冠层透光率或通过构造冠层差提高小麦光可截获量来实现[8-12]。结合小麦自身的生理特点[13-15],采用适宜的播种方式控制其叶蘖生长与合理群体动态结构,以达到提升小麦光截获率的目的,是提高小麦光能利用效率进而增加产量的有效途径[16-18]。因此,深入研究播种方式对小麦光合特性的调控机理以及产量形成的影响具有重要的理论指导意义[19]。杨永安等[2]认为,单粒精播技术将小麦种子单粒匀播在土壤中,能使单株间的营养竞争力减小,保证每一植株都能够汲取到营养,减少出苗后断垄阻隔现象,更有利于有效分蘖的形成和发育;杨飞等[20]研究表明匀播较条播可促进小麦分蘖,提高小麦分蘖成穗率;孙鹏等[21]和TAO 等[22]认为匀播技术有利于促进冬小麦分蘖,有效提高田间覆盖率,增加田间穗容量,增加单位面积有效穗数;ANSARI等[23]和LI 等[24]认为小麦均匀分布利于单株通风透光提高个体优势;陈雨海等[10]认为,均匀分布群体比大小行种植的不均匀群体具有较高的光截获量和光截获率。赵凯男等[25]认为立体匀播方式有利于提高旗叶叶绿素含量和净光合速率;赵广才等[26]、张金汕等[27]、李华伟等[28]认为小麦单粒匀播消除了传统条播的行间垄地,使小麦个体能够充分有效利用土地农田资源,且匀播小麦的株距和播深一致,避免了幼苗的拥挤,可促进小麦有效分蘖的发生,有利于群体通风透光,可增加光合产物,增加小麦产量。前人关于种植方式、大小行或增光对小麦光能利用率、产量形成及生理特性等方面开展了较多的研究,然而受限于播种机械和生产条件,上述研究大多侧重于探索性科学研究,在中国黄淮海地区冬小麦生产中关于冬小麦精播半精播、冬小麦宽幅精播、冬小麦苗带少耕播种和冬小麦耙压一体单粒匀播4 种主要播种方式对小麦群体方式构建和光合特性影响的横向比较鲜见报道。本研究旨在通过对比研究冬小麦单粒匀播与其他3 种播种方式之间光合特性和产量构成因素之间的差异,明确冬小麦单粒匀播播种方式对冬小麦光合特性和产量形成的调控机理,为黄淮海地区冬小麦高产高效生产提供理论依据和技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验地点

本试验于2018—2020 年在潍坊市农业科学院昌邑试验农场(36.69°N,119.44°E)和山东省泰安市岱岳区的岳洋专业合作社农场(35.99°N,117.00°E)进行。两地均属于高产地块,小麦常年产量水平在9000 kg/hm2以上,玉米单产在11250 kg/hm2以上。土壤基础地力水平如表1所示。

表1 土壤养分含量

1.2 试验设计

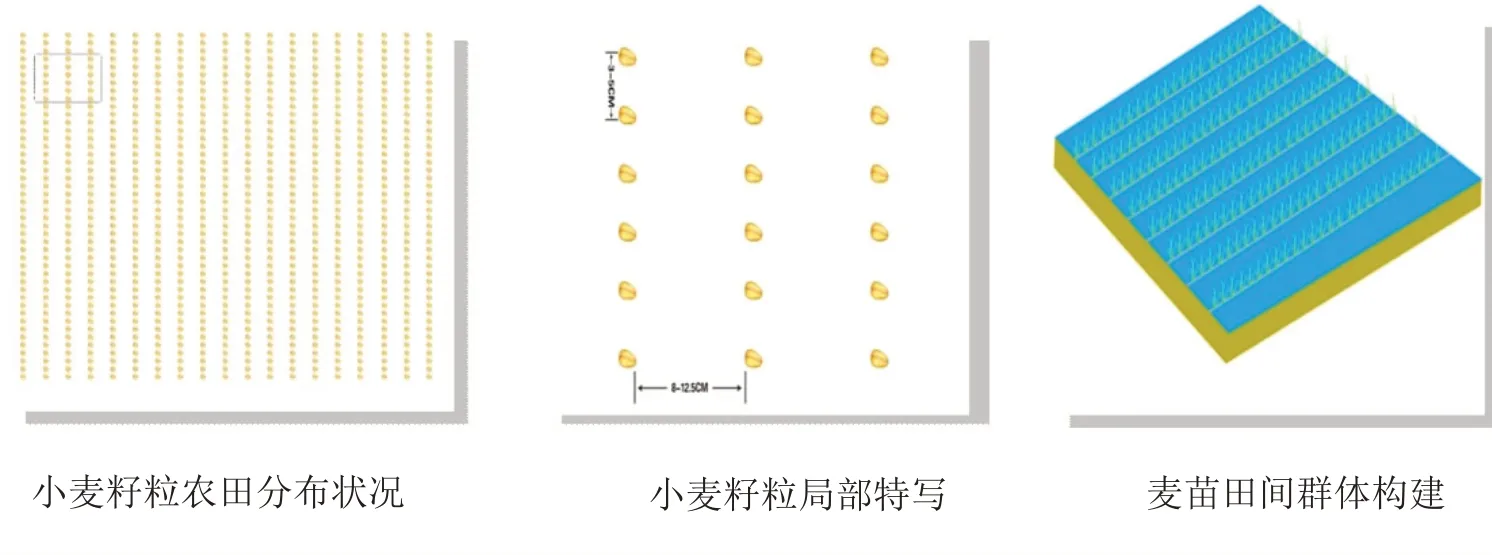

本试验2年2点均采用单因素大区设计,4种播种方式分别为:冬小麦精播半精播(PS:Precision sowing and semi precision sowing for winter wheat)、冬小麦宽幅精播(WPS:Wide precision sowing for winter wheat)、冬小麦苗带少耕播种(LTS:Less tillage in seedling belt of Winter Wheat)和冬小麦耙压一体单粒匀播(SUS:Harrowing and pressing integrated single grain uniform sowing for winter wheat)。其中冬小麦耙压一体单粒匀播技术(SUS)是近年来研发的一种新型小麦播种技术,该技术的优势在于播种后的小麦籽粒均匀分布在线状播种行中,使得彼此之间有相对独立的生长空间,充分提高水、肥、光、热等资源的利用率,具体籽粒分布状态见图1。相较于其他3 种播种方式,单粒匀播(SUS)方式的小麦籽粒在土壤中的分布更加均匀,与精播半精播(PS)方式相比,二者虽然都是将小麦籽粒均匀播种在线状播种行中,但二者籽粒间距不同,精播半精播(PS)小麦籽粒的间距在0~5 cm之间,而单粒匀播(SUS)小麦籽粒间距可精量控制在3~4 cm之间。而冬小麦宽幅精播(WPS)和冬小麦苗带少耕播种(LTS)则是将小麦籽粒平铺在8~10 cm 的播种带中,相邻播种带之间的距离约为22~24 cm。从技术特点上看,冬小麦耙压一体单粒匀播技术(SUS)可一次性完成播前耙耢、播种和播后镇压,冬小麦苗带少耕播种技术(LTS)则是在玉米收获后将播种带进行深松旋耕整平处理,而后由播种机进行播种,冬小麦精播半精播(PS)与冬小麦宽幅精播(WPS)则都需要在播种前对农田进行深翻或旋耕后整平。

图1 耙压一体单粒匀播方式小麦籽粒分布图

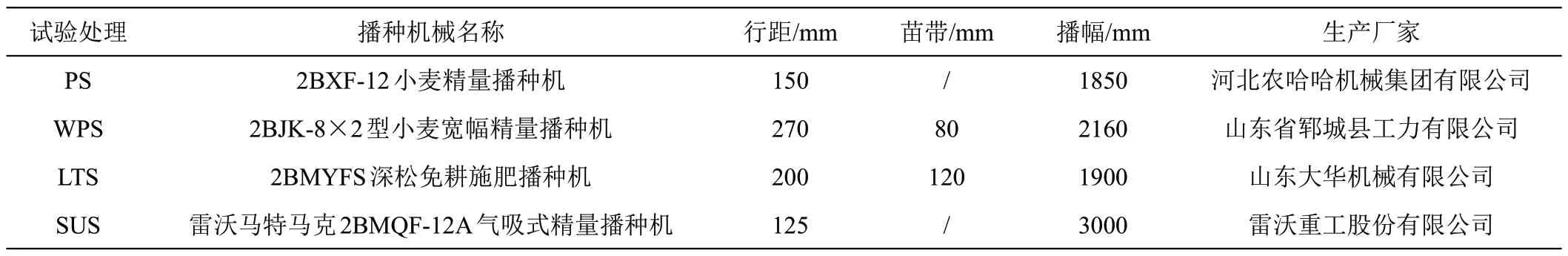

试验中4种播种方式并列种植,4种播种方式的播种机械分别为农哈哈播种机(PS)、郓城功力机械有限公司宽幅播种机(WPS)、山东大华机械有限公司免耕播种机(LTS)和雷沃重工有限公司精量播种机(SUS),详情见表2。

表2 试验田播种机械信息

供试小麦品种为‘济麦44’(由山东省农业科学院作物研究所选育),于10月中旬播种,第二年6月上旬收获。预期基本苗为300 万/hm2,播种机械的播种量调控为150~159 kg/hm2(表3),上季玉米秸秆全部粉碎还田,大区设计每个处理面积为30 m×50 m=1500 m2,小麦出苗后每个处理中标记长势一致的地块6 处,面积2 m×2 m=4 m2,编号记录,分2组分别为调查群体动态发育的重复和留作后期取样的区域。氮肥、磷肥、钾肥分别为尿素(含N 46%)、过磷酸钙(含P2O512%)、氯化钾(含K2O 50%)。

表3 试验期间试验田耕种信息

1.3 测定项目及方法

1.3.1 田间出苗情况于出苗后20 d,调查基本苗情况。每个小区随机选取长势均匀的一米双行,数出苗数,计算基本苗数,见式(1)。

1.3.2 群体动态的测定分别于返青期(3月8日)、拔节期(4月1日)、扬花期(4月26日)、成熟期(5月27日),各小区内定1 m 双行法测定群体总茎(穗)数,共3 次重复,分蘖成穗率计算见式(2)。

1.3.3 叶片SPAD值分别于返青期(3 月8 日)、拔节期(4 月1 日)、扬花期(4 月26 日)、灌浆中期(5 月10日),采取手工测量,返青期和拔节期从前期标记的每个地块中选择有代表性的小麦叶片10 片,扬花期和灌浆中期则选取具有代表性的小麦旗叶10 片,用日本美能达SPAD-502叶绿素计测定SPAD值,并计算平均值。

1.3.4 旗叶净光合速率的测定分别于扬花期(4 月26日)、灌浆中期(5月10日)和灌浆后期(5月20日)选取晴朗天气的9:30—11:30,用CIRAS-3便携式光合作用测定系统测量小麦植株的净光合速率,测量标定植株,固定顺序,10次重复后取均值。

1.3.5 冠层内光能截获量的测定于小麦扬花期(4 月26日)、灌浆中期(5月10日)和灌浆后期(5月20日)的晴朗天气,用AccuPARLP-80 植物冠层分析仪(美国)测定小麦叶面积指数(LAI)以及冠层上方(麦穗上部10 cm处)的光合有效辐射(PAR)和冠层下层(小麦下部距地面处2 cm 处)的光合有效辐射(TPAR),并计算冠层内光合有效辐射截获量(IPAR)[29-30],见式(3)。

1.3.6 产量的测定成熟期从标记地块中选取长势均匀的1 m×1 m 区域的小麦,从中选取相邻的植株20 株,数出每穗粒数,取均值作为测定区域小麦的穗粒数。然后人工将标记区的小麦进行收割、脱粒、晒干后称重(含水量≤13%),3次重复后取均值,计算产量,同时测定千粒重。

1.4 统计分析

采用Microsoft Excel 2019 软件处理数据和绘图,SPSS 26.0统计分析软件检验差异显著性。

2 结果与分析

2.1 不同播种方式对小麦基本苗数和分蘖成穗率的影响

由表4 可见,在播期和播量基本一致的条件下,SUS 与PS、WPS、LTS 播种方式相比,基本苗数PS>LTS>WPS>SUS,因为在PS、WPS 和LTS 播种方式下,种子在一起挤占空间,种植密度大,基本苗数也较高;SUS 播种方式下种子各自有了相对独立空间,种植密度较低,基本苗数量也略低。但SUS分蘖成穗率要高于PS、WPS和LTS,2018—2019年,潍坊实验点分别提高了10.7、17.74、10.12个百分点;泰安实验点分别提高了8.23、10.03、8.16 个百分点。2019—2020 年度,潍坊实验点分别提高了1.04、9.76、2.19个百分点,泰安实验点分别提高了6.66、8.97、6.29个百分点。这说明,相比PS、WPS、LTS几种播种方式,SUS方式可以更好地促进小麦有效分蘖,提高小麦的分蘖成穗率,这与SUS方式为作物生长争取了必要的生长空间、水分和营养有关。

2.2 不同播种方式对小麦SPAD值的影响

由图2 可见,2 年度2 个试验点小麦旗叶SPAD值在不同播种方式下随着时间的推移均呈现先上升后下降的趋势,在扬花期达到最大值,其后随着生育进程的推进呈下降趋势;但小麦旗叶SPAD值在不同播种方式下表现并不一致:2018—2019 年度,潍坊试验点SUS 处理与PS、WPS 和LTS 处理相比,扬花期分别提升了9.5%、6.4%、5.1%,灌浆中期分别提升了7.8%、6.2%、5.1%,达到显著差异;泰安实验点扬花期和灌浆中期的小麦旗叶SPAD也表现为SUS 处理显著高于PS、WPS和LTS,分别提升了8.4%、7.8%、5.9%,灌浆中期分别提升了11.3%、7.4%、5.2%,而拔节期以前差异并不显著。2019—2020 年度2 个试验点的小麦旗叶SPAD值与2018—2019 年度表现基本一致,表明在小麦生育中后期,SUS播种方式旗叶的SPAD值高于PS、WPS、LTS几种播种方式,有利于光合作用。

图2 不同播种方式处理下的小麦叶片SPAD值

2.3 不同播种方式对小麦叶面积指数(LAI)的影响

由图3可见,随着时间的推移,小麦的叶面积指数呈逐渐降低的趋势,于扬花期达到最大值,此后慢慢降低。在潍坊试验点,2018—2019 年SUS 的LAI值在扬花期显著高于PS、WPS 和LTS,灌浆中期和灌浆后期差异不显著。2019—2020,各处理各时期的LAI值差异化并不显著。在泰安试验点,2018—2019,SUS 的LAI值在扬花期和灌浆中期均显著高于其他处理;2019—2020,扬花期SUS的LAI值显著高于其他处理,灌浆中期WPS的LAI值显著高于其他处理,灌浆后期差异并不显著。综合来看,2 年2 点,小麦叶面积指数(LAI)于扬花期达到最大值,且SUS显著高于其他3 个处理。灌浆中期除了2018—2019 年泰安试验点SUS显著高于其他3 个处理,其余地点差异并不显著。说明SUS 播种方式能显著提升扬花期小麦的叶面积指数,这与单粒匀播耕作方式为小麦提供了良好的群体结构有关。

图3 不同播种方式处理下的小麦的叶面积指数

2.4 不同播种方式对小麦净光合速率的影响

由图4可见不同播种方式下的小麦旗叶Pn在扬花期达到最大值,此后随着生育进程呈现递减趋势。2018—2019 年和2019—2020 年度,小麦扬花期,潍坊和泰安试验点均表现出SUS 的小麦Pn值显著高于PS、WPS和LTS。灌浆中期,2018—2019年,潍坊试验点SUS处理的Pn相比PS、WPS和LTS增加显著,但泰安试验点,SUS 处理的净光合速率只比PS、WPS 增加显著,与LTS 相比虽然有所提高,但是未到达显著差异,说明SUS主要是在扬花期提升小麦旗叶的光合能力,为小麦灌浆期生长奠定了能量基础。

图4 不同播种方式下各生育期的小麦旗叶

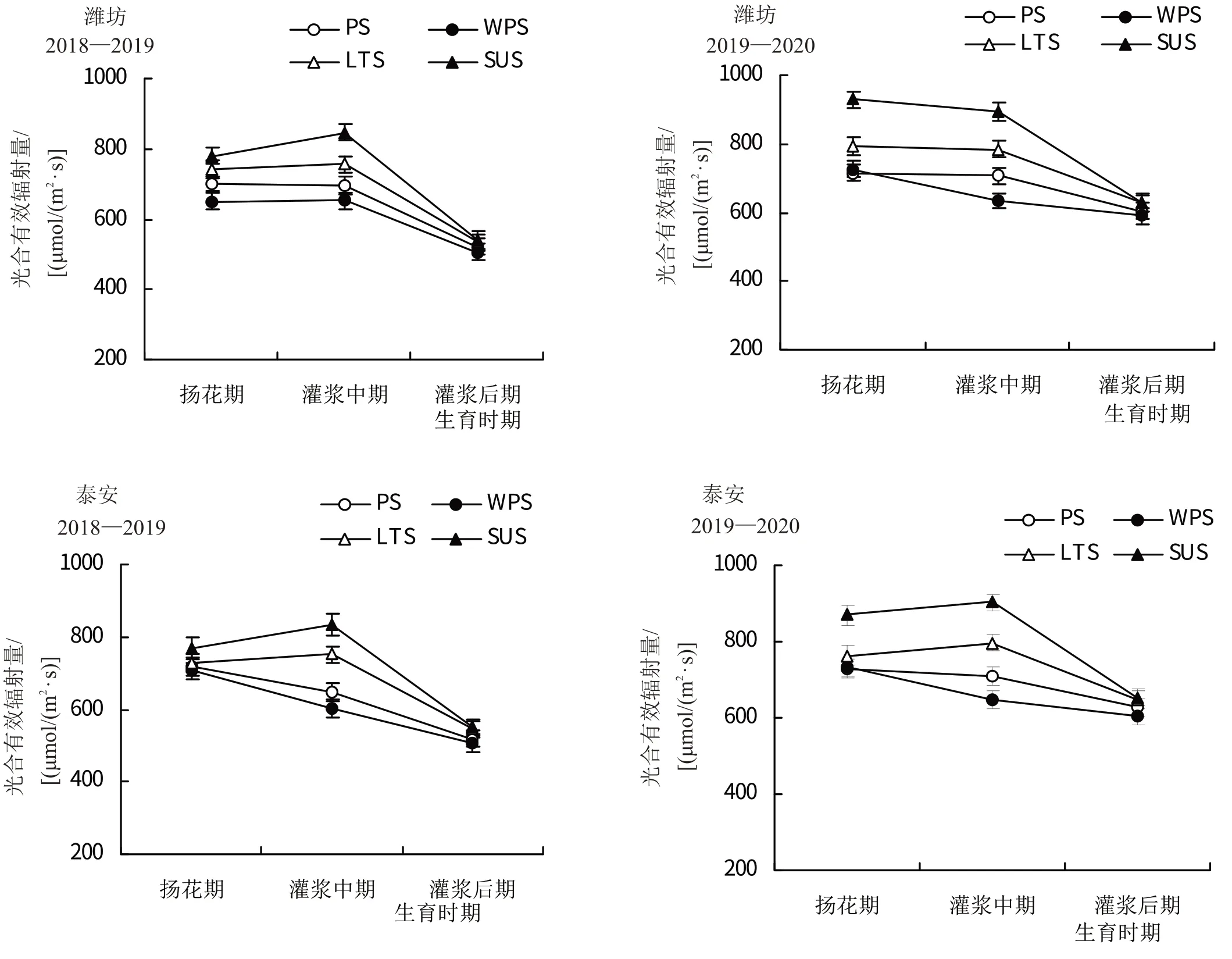

2.5 不同处理下的小麦冠层内光合有效辐射

由图5 可知,与PS、WPS 和LTS 处理相比,SUS 处理冠层截获的光合有效辐射量在扬花期和灌浆中期得到明显提高,尤其在灌浆中期,2018—2019 年度潍坊试验点分别提高38.46%、29.54%和11.90%,泰安试验点分别提高28.78%、38.31%和11.05%;2019—2020 年度潍坊试验点分别提高26.34%、40.98%和13.92%,泰安试验点分别提高27.11%、39.60%和13.48%。在扬花期,SUS 处理冠层截获的光合有效辐射量较PS、WPS和LTS处理也有显著提高,灌浆后期虽有提升,但差异并不显著。表明SUS处理下,显著提高了小麦扬花期和灌浆中期冠层截获的光合有效辐射量,能促进小麦灌浆期旗叶光合作用和物质积累,这主要是因为单粒匀播为植株创造了均匀合适的空间条件,营造了更为合理的冠层结构,增加了有效光能截获量。

图5 不同播种方式处理下的小麦的冠层内光合有效辐射量

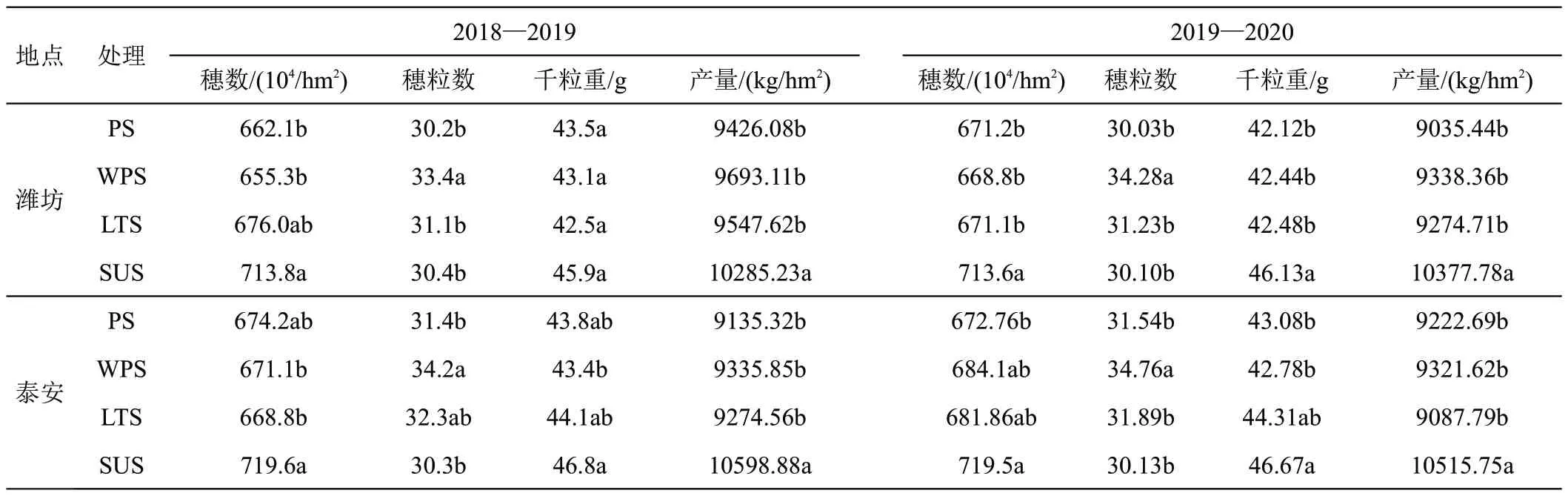

2.6 不同处理小麦产量及其构成因素

如表5所示,在2个年度2个试验点,SUS对穗数、千粒重及籽粒产量影响显著,SUS 的穗数和千粒重要显著高于PS、WPS和LTS,2018—2019年度,潍坊点的SUS 处理的穗数较PS、WPS 和LTS 分别提升了7.81%、8.93%和5.59%,平均提升7.44%;千粒重分别提升了5.52%、6.50%和8.00%,平均提升6.67%;产量分别增加了9.11%、6.11%和7.73%,平均增加7.65%。泰安试验点的穗数分别提升了6.73%、7.23%和7.60%,平均提升7.19%;千粒重提升了6.85%、7.83%和6.12%,平均提升6.94%;产量提升了16.02%、13.53%和14.28%,平均提高14.61%。2019—2020 年度,潍坊点SUS 处理的穗数较PS、WPS 和LTS 分别提升了6.32%、6.70%和6.63%,平均提升6.45%;千粒重提升了9.52%、8.69%和8.59%,平均提升8.94%;产量提升了14.86%、11.13%和11.89%,平均提高12.63%。泰安点SUS 处理的穗数较PS、WPS 和LTS 分别提升了6.95%、5.17%和5.52%,平均提升5.88%;千粒重提升了8.33%、9.09%和5.32%,平均提升7.58%;产量提升了14.02%、12.81%和15.71%,平均提高14.18%。综合来看,SUS方式改善了小麦冠层的透光状况,显著地增加了千粒重,从而能够显著提高小麦的籽粒产量。

表5 不同播种方式处理下的小麦产量性状及籽粒产量的变化

3 讨论

3.1 单粒匀播播种方式对小麦群体构建的影响

创建合理的群体结构,促进小麦个体与群体协调发展,使产量三要素结构更加合理,一直是栽培学家研究的重要领域[17]。小麦是密植作物,其群体的生物量取决于个体,合理的行距和密度配置有利于缓冲个体与群体的矛盾,建立合理的群体结构,协调产量构成因素之间的关系[13-14]。同时,小麦作为自身分蘖成穗作物,其群体构建受分蘖能力影响较大,而其分蘖能力又取决于小麦品种和栽培管理水平等人为因素以及土壤条件、地理因素和气候条件的影响[15],控制叶蘖生长与合理群体动态结构,施以相应栽培技术是作物高产栽培的关键[16-17]。小麦栽培播种技术对小麦群体构建的影响最为直接明显。播种方式可影响小麦的种植密度,适宜的种植密度是创造合理群体动态结构、形成优势产量结构的前提。

与PS、WPS 和LTS 等条播方式相比,SUS 单粒匀播可以保证小麦种子间距一致,进而在大田环境下每个植株所获得的资源一致[31-32];获得均匀和稳定的全生育期生理生态表型;分布更均匀,更有利于个体分蘖和生长[24]。本试验中,在播期和播量基本一致的条件下,基本苗数量PS>LTS>WPS>SUS;分蘖成穗率表现为SUS 显著高于PS、WPS 和LTS,SUS 下小麦的分蘖成穗率,具有显著优势:2018—2019年度,SUS分蘖成穗率较传统播种方式增加了11.2%~36.0%,2019—2020年度增加了7.0%~24.8%,可见,单粒匀播可以促进小麦分蘖,实现成熟期有效穗数的增加。分蘖质量和数量是小麦高产栽培的重要指标,在PS、WPS 和LTS 条件下,小麦植株个体所占空间比重小,肥、水、和光热养分难以均衡,植株生长受限,分蘖数降低,SUS 播种方式中,种子有了相对独立均匀的空间,植株生产能够获得相对适宜的空间和养分条件,增加了有效分蘖,为提高产量奠定了基础,这与前人研究观点基本一致[2]。

3.2 单粒匀播方式对小麦叶面积和光合特性的影响

农作物对光能的利用主要受冠层结构的影响[11-12],合理的冠层结构有利于提高作物群体光合性能,并发挥品种生产潜力。叶面积指数是表征植被冠层结构最基本的参量之一,也是评价小麦群体光合性能的重要指标[17]。群体最大叶面积指数与产量具有显著的相关性,产量随着群体最大叶面积指数变大先增加后降低,适度的群体最大叶面积指数能为获取高产创造条件[33]。本试验中,在扬花期和灌浆中期均表现出SUS的LAI显著高于PS、WPS 和LTS,灌浆末期差异不显著,说明SUS播种方式能显著提高小麦杨花期和灌浆中期的叶面积指数。

同时,小麦自身的光合产物同化及转运利用效率也是其产量形成不可忽视的重要因素。从生物学角度来看,小麦通过光合作用,合成和积累营养物质并向籽粒运转是籽粒产量的主要形成机制[5-6],光能是其光合作用的主要能量,太阳光可截获量是影响小麦的产量潜力水平发挥的基础条件。从农艺学角度来看,提高小麦光截获量的途径主要有选用合适株型的小麦品种、宽窄行种植、沟垄种植和不同品种间混种等途径,上述途径的共同特点是通过构造冠层差来提高小麦光可截获量。本试验中,在扬花期和灌浆中期SUS的旗叶净光合速率显著高于PS、WPS和LTS,2年2点均显示出同样的结果。相比于PS、WPS 和LTS,SUS 冠层截获的光合有效辐射量,在扬花期、灌浆中期和灌浆后期均有显著提高,尤其在灌浆中期,2018—2019 年度潍坊试验点分别提高了11.90%~38.46%,泰安试验点提高了11.05%~38.31%,均达到显著差异。SUS 之所以能够显著提高叶面积指数、旗叶净光合速率和冠层截获的光合有效辐射量,这与单粒匀播技术可构建合理群体,有效改善了中下叶的遮光问题,进而增加小麦叶片的受光面积有关[17]。同时,SUS 下小麦光合特性的提高,增加了植株干物质积累量,促进了营养器官干物质向分蘖穗籽粒中转运[33-35]。

3.3 单粒匀播方式对小麦产量的影响

作物光合性能指标与产量性能指标的协调与否,将影响作物产量高低[34]。对于小麦、水稻等依靠自身分蘖成穗的作物来说,当密植到一定程度后极易造成田间郁闭,冠层下方的受光量快速下降,通风条件差、田间湿度大、发病率高等负面影响,最终造成果穗小、粒少,不能实现高产。本试验中,SUS播种方式可通过个体分蘖调节,实现群体均匀分布,建立良好的群体结构,使小麦呈单株均匀分布,降低株间营养竞争,促进小麦光合作用,提高光合物质的生产能力,并显著增加了小麦的穗数和千粒重,进而增加小麦产量[36]。小麦种子均匀合理地分布,能充分发挥小麦个体均匀健壮和群体充足合理的协调机制,建立高质量的群体结构,充分实现田间个体与群体之间光、热、水、资源的良性协调,促使产量形成因素的穗、粒、重协调发展,实现高产高效[37]。本研究中,SUS 的小麦穗数和千粒重均显著高于PS、WPS 和LTS 处理,2018—2019年度,2 个试验点的穗数增加了5.59%~8.93%,千粒重提升了5.52%~7.83%;2019—2020 年度2 个试验点的穗数增加了5.17%~6.95%,千粒重提升了5.33%~9.52%,表明SUS播种方式能够通过良好的群体来促进小麦穗数和千粒重的增加,实现籽粒产量的增加,这与前人立体匀播技术能增加大田间小麦的穗数,实现小麦增产的研究观点一致[27-28]。SUS 下均匀良好的群体结构实现了群体内部的透光量的增加,增加了小麦中下位叶片的可受光量,提高了净光合速率,提升了整体光合生产能力,在显著增加单位面积穗数的基础上,增加了千粒重和产量。

4 结论

综上所述,冬小麦耙压一体单粒匀播(SUS)方式能够有效提升冬小麦群体光合能力,增加冠层截获的有效辐射量,显著提高冬小麦的穗数和千粒重,其产量相较于冬小麦精播半精播(PS)、冬小麦宽幅精播(WPS)和冬小麦苗带少耕播种(LTS)分别提高了9.11%~16.02%、6.11%~13.53%和7.73%~15.71%。同时耙压一体单粒匀播技术还能一次性完成播前耙耢、播种和播后镇压,在确保小麦播种深度精准控制的同时实现了沉实土壤,增加了小麦冬季逆境抗性,降低了生产成本,值得在冬小麦种植区推广运用。