从“作者”到“大师”

阿尔弗雷德·希区柯克(1899-1980),被称为“悬念大师”[1],也被称为电影界的弗洛伊德,心理分析大师。他擅长利用情节、声音与画面制造引人入胜的悬疑,也擅长探入人物的潜意识领域,甚至直面、解剖人类各种精神疾病,塑造复杂立体的人物。因此从电影研究的角度看,希区柯克的电影绝对是精神分析、符号学分析等理论的较好研究文本,是一些新潮理论家乐于实践操练的电影批评的重要园地。许多重要的解读文章成为了电影精神分析的范本。

希区柯克的电影非常独特而具魅力:引人入胜的悬疑气息,丰富蕴藉的象征意味,大智若愚的“希氏”机智幽默,例如他会在自己的每部电影里都要扮演一个“路人甲”露一下脸——好像中国古代画家要签个字落个款——无疑,正是这些独特的无法取代的个性和“作者性”,使得希区柯克的很多影片成為名副其实、当之无愧的影史经典。

一、从英国到好莱坞:“体制内作者”的登场

电影理论史上,巴赞、特吕弗、齐泽克等导演或理论家都对希区柯克有极高的评价。特吕弗在《希区柯克与特吕弗对话录》中如此评价希区柯克:他的影片是以异乎寻常的细心、独特的激情,并以罕有的娴熟技巧掩盖起来的敏感制作而成的,它们连续不断地流传开来,在全世界传播,能与新出品的影片相媲美,不会遭到时间的破坏。……他能驾驭一部电影的各个要素,把自己特有的构思融入拍摄的各个环节。阿尔弗雷德·希区柯真正拥有一种风格……无论他的哪一部影片,只要看上几分钟,观众就能辨认出来。[2]

特吕弗是“电影作者论”的主要提出者之一。他在1954年《电影手册》中的“法国电影的某种倾向”中,提出了解读电影的两大原则:一、场面调度对电影解读至关重要,对电影分析和批评至关重要;二、导演的个人表现力,是鉴别其能否称得上是电影作者的关键性因素,并由此发展出了“作者策略”理论①。他认为,一部电影反映了导演的个人创作思维,导演是影片创作的主导者。“作者策略”为当时的法国电影评论界带来了一场革命,许多电影导演被判定为电影作者,一系列影片则被评判为作者电影。

然而,这一源于欧洲,与文学理论密切相关的理论传到美国则发生了某种美国“本土化”的变化。

1962年,美国电影评论家安德鲁·萨里斯在《1962年关于作者论的笔记》中在“作者策略”的基础上第一次提出了“作者论(auteur theory)”,并进一步为“作者论”设立了三条评判标准:一是作者论作为一种价值标准的导演的技术能力(导演技法、技术能力);二是作者论作为一种价值标准的、独一无二的导演的个人风格(主体风格);三是作者论是一种关于内部意义的、是电影作为艺术的终极光辉,作者的个性贯穿在他所有作品之中(作者个性与内部意义),是“从个性和素材之间张力中呈现的本质含义”。[3]

可以说,萨里斯是提出了一种美国本土化的“美式”“体制内作者”理论。也就是说,欧洲“作者策略”到美国形成了折衷的“体制内作者”理论。此理论强调,导演可以在适应好莱坞大制片厂体制的情况下,用他的技术能力完成其个人风格,并使其影片有相近的外部风格和内部意义;例如在“制片人中心制”下也要求导演在各种制约下尽力保持影片的个性。

在美国式作者论暨“体制内作者”理论视域下,安德鲁·萨里斯对希区柯克的评价赞誉有加。萨里斯在美国电影标准的谱系中,给希区柯克一个很高的地位。萨里斯在1968年出版的被称为“作者研究的圣经”的《美国电影:1929-1968年的导演和导向》中,以生动活泼的形式介绍了从卓别林、希区柯克、格里菲斯等200位电影导演的作品,并将他们分成了11类,而希区柯克被其归为了最高荣誉的“众神殿导演”之一。他描述希区柯克的作品:“希区柯克的作品充满了悖论;希区柯克需要一种常态,无论表面上看起来多么沉闷,以强调潜伏在表面之下的邪恶异常;由于希区柯克给观众带来的快乐超出了严肃电影所允许的范围,他的声誉也因此受损。”[4]

希区柯克自己也多次在采访中表达过自己对于电影的看法。他在1962年与特吕弗的访谈中说过对于默片的看法:“默片是最纯粹的电影形式。默片唯一缺少的东西,就是从人嘴说出来的声音和音响。但这个缺陷并不能论证声音为电影带来了巨大的变化。我想说,默片缺少的东西不多,仅仅是自然声。因此,本不应该放弃纯粹电影的技巧,就像有声片刚开始所做的那样。”[5]以及对于电影与现实之间的关系:“在电影创作和纪录片创作之间有很大的不同,在纪录片中,上帝是导演,是他创造了基础材料。在故事片中,导演是上帝,他应该创造生活。为了拍摄一部影片,必须积累一大堆印象、一大堆表达方法、一大堆观点,只要不让影片显得单调,我们就应该享有完全的自由。”[6]这多少说明,虽然面临好莱坞大制片厂体制的巨大制约,希区柯克还是对导演一定自由度、自主性的追求葆有坚韧的坚持。

就此而言,希区柯克可称是有着自己独特“作者性”追求的导演。虽然这个“作者性”风格具体为何颇难完全概括。但至少我们可以大致描述一下希区柯克的作者性特点的几个方面:第一,希区柯克的作品常充满了戏剧化的矛盾冲突和冲突解决的反转,他的悬念设置往往隐藏在日常生活的正常情境之中,并在絮絮叨叨的对话和稍嫌冗长的情节中渐渐达到更强烈的戏剧冲突;第二,希区柯克的作品大多具有耐人寻味的心理深度,充满悬疑色彩,正如他自己所说:“我要给观众不无裨益的惊吓。文明的保护性太强了,我们连起鸡皮疙瘩的本能都失去了。要想打破这种麻木,唤醒我们的道德平衡,就要使用人为的方法给人以惊吓。”[7]第三,希区柯克贯穿大部分作品始终的主题之一是男性对女性凝视,流露出某种“男权主义”潜意识;第四,希区柯克的电影常见的叙事、结构特点则是一种“无辜的被冤枉者”模式,当事者身不由己“被抛入险境”,体现出某种存在主义哲学味道;第五,他的电影还常常通过娴熟的电影语言摇移长镜头,场面调度与蒙太奇渲染恐怖气氛,如《西北偏北》中飞机的攻击《精神病患者》中的“浴室谋杀”,《群鸟》中电梯里群鸟的攻击——他的电影产量非常稳定,票房更是相对稳定,几乎从没有让投资人、制片厂亏损过。不妨说,希区柯克是把电影的大众性、商业性与个人的作者风格结合得很巧妙的导演。他真正无愧于“体制内作者”,他不仅当之无愧于悬疑电影大师的称号,也不妨称之为“体制内大师”。

希区柯克早年先在英国拍片,英国期间拍摄了处女作《第十三号》(1922),借助拍了《怪房客》(1927)、《敲诈》(1929)、《谋杀》(1930)、《奇怪富翁》(1931)等。在20世纪30年代中期,希区柯克为自己找到了作为电影故事讲述者的定位。从这时起,希区柯克开始专注于悬疑和阴谋电影的创作,只有少数作品有所偏离。[8]在这一时期,希区柯克拍摄了《三十九级台阶》(1935)、《贵妇失踪记》(1938),探索着“希式悬疑”的雏形。到美国后,他拍摄了改编自文学名著的《蝴蝶梦》,为他赢得了较高的个人声誉。至此,可以说,希区柯克已经形成了自己主要的艺术风格或者说“作者性”了。而且这种“作者性”还初步适应了美国好莱坞大制片厂生产体制。

然而,1939年第二次世界大战爆发,英国首先卷入战争,美国虽然很长时间处于观望和物资道义支持的状态,但每一个有道义、良心的艺术家,都必然会对战争强烈关注。美国电影在二战期间,尤其是珍珠港事件之后,有了很大的重心转移,拍摄了大量战争题材电影,比如《空军行动》(1941)、《万里追踪》(1941)、《纳粹末日》(1941)、《孤岛英雄》(1943)……战争年代的这些战斗电影强调爱国精神、集体主义,弘扬为伟大的事业个人牺牲的价值。它们将第二次世界大战描绘成一场人民战争,典型的特点是一群来自不同种族背景的人被聚集在一起,在战场上经受考验,并被塑造成一支专门的战斗部队。许多战时电影中的女性角色在战争中扮演着积极的角色,她们是战斗护士、铆工、焊工,以及长期操劳的母亲,她们让家庭之火熊熊燃烧。[9]这些电影吹响了美国爱国主义的号角,肯定了为国奉献的使命感,并鼓舞了美军士气。这些电影在一定程度上影响到了希区柯克的电影拍摄。也就是说,希区柯克初步形成的“作者性”,又因为时政需求的呼唤而受到“现实性”的强烈制约。

二、战时电影:“作者性”的犹疑和偏离

希区柯克二战期间拍摄的几部影片,发生了一定的“作者性”偏离。他一共拍摄了九部电影,其中有几部电影与现实、战争关系颇为密切,甚至具有一定的政治属性,笔者将其归为“战时电影”。一部电影是否是“战时电影”,不仅取决于电影本身,还取决于它的发行时间、背景、影响,更重要的是它的意图,即电影是否包含试图或明或暗地强加给观众的意识形态;“战时电影”的目的通常是让观众采纳导演所主张的立场,并最终付诸行动,使这些思想能够被广泛接受。而希区柯克二战期间的拍摄的电影如《海外特派员》(1940)、《海角擒凶》(1942)与《怒海孤舟》(1944)均具有较为明显的“战时电影”的特点。

《海外特派员》,是希区柯克从英国前往美国好莱坞后拍的第二部电影。此时英法刚在前一年与德国宣战,但是美国尚未加入战争。影片的设定是一部虚构的谍战片,讲述了一个美国记者被派往欧洲采访一名和平主义者的故事。男主角琼斯作为一个美国人孤身前往欧洲,以一个外来者的形象,一直深陷敌我难分、不知所措的迷茫困境中,焦虑感始终笼罩着全片。男主的迷茫,可能与当时的美国民众的迷茫心态具有对应,形成一种“互文”式或“症候性”表达。当时随着第二次世界大战的新闻相继从欧洲传到美国,许多美国人民都陷入到不知道该如何面对战争的迷茫与焦虑之中。

然而,希区柯克在影片的结尾处,通过男主角在电台给全体美国人的演讲,给出了导演个人的答案:

“你们听到的不是雷声,是袭击伦敦的死神。是的,它们来了,你可以听到大街上、房屋上的炸弹声。不要转台,这是个大新闻,你们也属于其中。一切都晚了,除了站在黑暗中,承受轰炸,没有其他办法。这里的灯光都熄灭了,除了在美国。让那里的灯常亮,用钢铁和大炮守护它们,建造战舰、轰炸机守护它们。美国,你好,不要把灯光灭了,它们是世界上唯一剩下的灯光。”

这段直白的演讲,无疑颇为直接地表白了希区柯克对二战的态度,希望美国做好随时参战的准备。影片中的人物关系设定也颇有意味。与男主一同探案追凶的斯科特是英国记者,他们二人齐心协力成功揭露了德国间谍的阴谋。希区柯克作为英国人①,自然希望英美联手,共同抗德。影片塑造了一个极端狂热的纳粹德国间谍形象。他伪装成英国人,虽然多次展现出对女儿的爱,最终为女儿葬身大海,但他终究是忠于职守的德国间谍。虽然片头字幕强调:本片剧情纯属虚构。但片中的细节却让观众时时联想到战争日益逼近的现实。

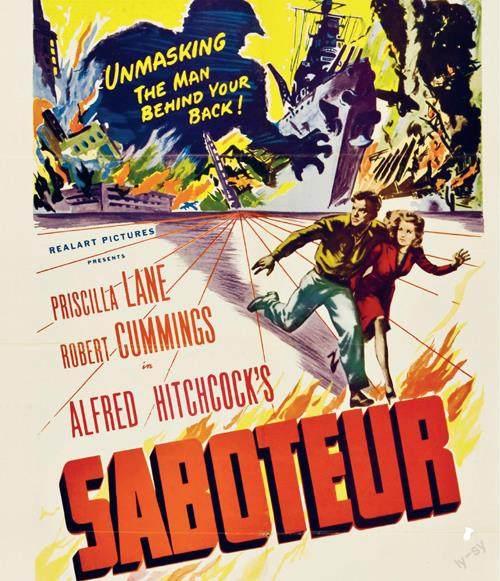

《海角擒凶》和《海外特派员》在剧情设计上十分相似,很多细节都可以一一对应。两部影片的主角都是美国人,都被不明不白地卷入破坏行动之中,主角都永不言弃地与黑暗势力作斗争,最终揭露了阴谋。相较于《海外特派员》《海角擒凶》的主角由美国记者变成了美国工人,而德国间谍变为了美国本土法西斯分子。两部影片在剧情设置上的相似也使得影片同具强烈的戰时电影特点,正如《海外特派员》直白地呼吁美国应警惕德国,与英国联手,而《海角擒凶》则是呼吁美国人民要内部团结,警惕美国内部法西斯分子暗中破坏分裂。

同样,《海角擒凶》中的人物设置也是有某种象征性。如男主是普通美国工人,其他一路帮助过男主的人,包括货车司机、盲老人、老人的孙女、马戏团员工等则为美国普通民众代表。他们齐心协力,最后成功粉碎了邪恶势力的计划。

关于邪恶势力,希区柯克在与特吕弗的访谈中说道:这是在1941年,在美国有一些亲德团体——人们称之为“美国的头面人物”,正确地说是美国的法西斯分子,在写电影剧本时,我们想到的正是他们。[10]美国优先会成立于1940年9月,是美国最大的反对美国加入第二次世界大战的组织,实行孤立主义,认为美国可以抵御一切入侵。[11]显然,希区柯克反对这一组织,甚至不惜将反派隐射成这个组织。因此,这部电影成为希区柯克几乎自己公开声明的战时电影,带有导演颇为强烈的主观判断。

从艺术性看,《海外特派员》与《海角擒凶》这两部电影没有达到希区柯克的正常水准。两部电影的男主形象性格单一,均是一往无前、无所畏惧的形象。他们陷于阴谋之中,却从不气馁,从不放弃。反派也有同样的问题,两部电影的反派都信奉法西斯主义,为了达成目的不择手段。而其他配角的形象较为扁平,如女主角就更加单薄。

人物形象的单一引出了影片的另一大问题,即悬疑的设置单调。希区柯克作为心理悬疑大师,他影片中的人物常常有着丰富的心理活动。例如《蝴蝶梦》中的女主角,一开始活在前女主的阴影之中,羞涩胆怯,但逐渐成长,克服心魔。《惊魂记》中的男主角无法克服俄狄浦斯情结,因此精神出了问题,走向了杀人的不归路。丰富的人物心理是影片悬念张力的关键,然而在几部战争电影中,人物心理是缺失的。影片的线性发展的剧情设置也比较单调,悬念也是断断续续,时有时无,缺乏持续的张力感。此外,这类战时电影的题材也注定了影片的结局必定是男主角的胜利与法西斯的失败,从而使得结尾早早便失去了悬念。尤其在《海角擒凶》中,最后的高潮竟是反派处于危险而男主尝试拯救反派,这很难调动起观众的情绪,也遭到了一些影评家的批评。希区柯克在之后的访谈中也承认:“当然,为了让观众完全投入其中,处于危险中的应该是男主角,而不是反派,但故事需要这样做。”[12]可见,希区柯克作为悬疑大师虽然知道如何最大程度调动观众,但战时电影的要求限制,使得希区柯克难以自由发挥。

此外,战时电影往往需要影片直白地传达主题,这自然降低了电影的艺术性。《海外特派员》结尾的演讲,以及《海角擒凶》中男主与小农场主反派有一段直接关于民主与独裁的对话,都是以台词的形式直接传达思想和内容。

但实际上希区柯克1962年与特吕弗的对话中就对有声片的出现使部分导演不再重视视觉而依赖对白提出批评。因此,这两部电影如此明显依赖对白进行说教,与希区柯克自觉地电影艺术追求是相矛盾的。

《怒海孤舟》,是希区柯克对该类型片的一次突破尝试,这是一部有限场景电影(“limited-setting film”),整部影片只有一个场景,就是救生船。

影片中德国人极其能干,不仅精通英法德三国语言,会做外科手术,会看罗盘懂航海,还有无穷无尽的体力,在全船其他人都在暴风雨后筋疲力尽时,他仍然体力充沛地全速划桨。当然他随后也暴露了邪恶的一面:他趁人不注意时,偷将美国船工踢下船,使其直接葬身大海。

德国人形象是德国纳粹主义思想里完美的雅利安超人形象,因为德国纳粹主义认为德国人在种族上优于其他所有人。影片中的德国人渊博的学识和充沛的体力确实要优于其余船员。这隐喻了德国的强大,也是对英美等国家的某种警醒。

与前两部相比,《怒海孤舟》有了许多进步。虽然依旧没有人物性格成长,但影片刻画了多达九人的人物群像,每个人都个性鲜明,代表了不同的阶级与立场;影片的悬疑设置比较成功,德国人的生死在结尾处才被揭开,吊足了观众的胃口;电影也不再像《海外特派员》和《海角擒凶》那样大段说教,而是通过剧情自然地揭露出德国人的伪善面孔,展现出团队团结一心的重要性。影片也对人权问题进行了深刻的探讨,增加了影片的深度。

总而言之,上述三部作品的共同点明显,即与现实联系紧密,表达主旨直白,有较强的说教意味,对希区柯克已初步成型的“作者性”偏移很大。这无疑是时代需求压倒“作者性”所致。

三、二战后:“作者性”的回归和大师的养成

希区柯克说过,“在电影创作和纪录片创作之间有很大的不同,在纪录片中,上帝是导演,是他创造了基础材料。在故事片中,导演是上帝,他应该创造生活。为了拍摄一部影片,必须积累一大堆印象、一大堆表达方法、一大堆观点,只要不让影片显得单调,我们就应该享有完全的自由。”这一番话原是用来反驳一些影评家批评他为了“悬念”而丢掉了真实,但同时,他的关于导演是上帝的观点也表达了他对于导演自由度的重视。

也许,希区柯克并不“享受”拍摄这几部战时电影。因其政治特殊性显然会有各种规矩以及与现实的映射,从而限制导演对影片的话语权。1945年二战结束,或许是希区柯克对此类题材的电影不再感兴趣,或许是他意识到了自己所擅长与不擅长的领域,他再没有拍过战时电影类的电影。

二战结束伊始拍摄的《爱德华大夫》(1945),虽然不是直接的战争题材,但隐约涉及战争对人的心理压抑和战争反思、赎罪的深层心理。许多人在二战后感到了生命的渺小、世界的荒谬和战争的恐惧,精神压力下不可避免地产生了数目惊人的精神分裂症,心理学也因此在美国开始盛行起来。

《爱德华大夫》几乎是主要围绕弗洛伊德的整个学说进行创作,影片反映了二战士兵退役、返乡时所带来的心理创伤。影片对战争罪行反思之深,甚至到了一种“人人都是病人”,人人都可能是凶手、罪犯的高度自责,这在一定程度上也是西方基督教“罪感”文化心理的一种表现。在这部影片中,希区柯克将心理学与精神分析融入悬疑电影,从而开辟了类型电影的新境界。从这部影片开始,希区柯克电影中的人物形象变得越来越丰满,心理精神上的活动开始增多,“作者性”越来越明显。

《夺魂索》(1948)堪称希区柯克吸取了“戰时电影”拍摄的经验教训后,回归自己“作者性”的力作。《夺魂索》塑造了一对性格鲜明、心理活动丰富的人物形象:布兰登的自信与从容,菲利普的顺从与忐忑。两名年轻人的心理状态,先从谋杀后的极度兴奋,到掩盖杀人行为的忐忑不安,到瞒天过海后的狂喜,到被揭穿后的心有不甘,到最后被绳之以法的万念俱灰,这一连串心理变化是精神分析的绝佳范本。根据拉康的欲望理论,欲望本质上乃是一种对缺乏或缺场的欲望。拉康曾指出:“存在是作为缺乏的一种功能而开始存在的。”“在需要与需求的裂缝边缘处,欲望形成了……”[13]很显然,拉康强调缺乏的作用。缺乏可以说是欲望的本性,是(欲望)世界的基础。欲望永远得不到满足,因为它的对象即缺乏根本上注定了他的不可满足性。而布兰登通过和菲利普一起除掉异性恋同学,以及在影片的许多地方,布兰登和菲利普站得很近,并以沙哑的语气彼此交谈,这也是暗示他们之间可能关系不寻常。

在拍摄手法上,希区柯克大胆使用“伪一镜到底”,进行了一场极致的电影语言实验:他通过硬切和隐蔽剪辑,以及保持影片场景设置的不变,使得人物与故事高度集中,以“三一律”式的严谨,让这部电影保持着持续的悬疑张力。导演虽然在一开始就坦诚地交代了谋杀的画面,交代了凶手是谁,然而悬念依旧:凶手是否会被绳之以法,凶手的理念是否能被理解,在一个半小时的影片中反转了数次,直到最后才知晓结果。

然而,《夺魂索》最出彩的地方在于其蕴含着的对尼采超人哲学的批判性哲思。尼采的超人哲学作为杀人主角布兰登挂在嘴上的信条,为他的邪恶提供了哲学层面的动机。但自始至终,希区柯克对人性的探究,对战争根源的反思,对自以为有权剥夺别人生命的“超人”的锐利批判,才是影片的主旨。

影片中,布兰登曾与死者的父亲肯特利先生就尼采超人哲学的理念不同而产生了争执。布兰登很明显是尼采超人主义哲学①的忠实拥护者,他认为人应该被分为上等人与下等人,而上等人拥有随意支配下等人的权利,甚至可以支配下等人的生命。

肯特利先生当场指出这种想法过于极端。的确,布兰登显然曲解或夸大了尼采的超人哲学。虽然尼采从未宣称个人可以凭借其智力和文化上的优势而剥夺别人的生命。超人哲学实际上强调孤独,并不具有攻击性。这也是为什么鲁伯特在影片的最后非常愤怒的原因,因为布兰登曲解了他的话且作为谋杀的借口,使自己蒙羞。

鲁伯特在影片中的设定也值得深思。鲁伯特不仅是将罪犯绳之以法的侦探,同样是尼采超人哲学的拥护者,甚至是布兰特与菲利普尼采思想的“启蒙老师”。作为大学学监,鲁伯特曾向两人传达过“谋杀对大多数人来说是犯罪,而是一小部分的特权”的理念,至少布兰登是如此理解的。在茶话会中,鲁伯特也再次以开玩笑的形式重申了这个观点。然而在影片结尾,面对惨痛的现实,他首先承认了自己的理论被布兰登实现的悲剧。当然他也极力为自己开脱,认为是自己的思想被曲解了。布兰登的犯罪根源来自他内心的“邪恶”,而他永远不会做出如此反社会的举动。

真蒂利在“friedrich nietzsche e rupert cadell”(《弗里德里希·尼采和鲁伯特·卡德尔》)一文中写到,我们可以将《夺魂索》理解为是希区柯克对于“欧洲知识分子”不作为的控诉,因为他们在研究尼采的哲学时没有意识到它所包含的危险性、实用性、煽动性。因此,欧洲知识分子对于法西斯主义的兴起,法西斯主义所犯下的罪行有着不可推卸的责任。[14]正如爱因斯坦曾说:“这个世界不会被那些作恶多端的人毁灭,而是冷眼旁观、选择保持缄默的人”[15],希区柯克显然对知识分子们有着更高的要求,“沉默,即是帮凶”。

尼采的“超人哲学”贯穿整部影片,是谋杀案的起因也是结果。对超人哲学的不同理解铸就了影片中角色的不同性格。激进派布兰登成为了纳粹式的屠夫,理智派的鲁伯特成了“超人”式的侦探,反对派的肯特利先生成了受害的一方。以三个人物为代表的三种观点的针锋相对,使影片在悬疑的氛围下,既丰满了几个主要人物的性格和心理,也增进了哲学层面的思考。将尼采哲学融入影片是希区柯克的一次成功突破,不仅包含了导演本人对于二战的反思,也增加了影片的思想高度,与之前的影片形成了鲜明的对比。

综上所述,《夺魂索》体现出希区柯克某些一以贯之的“作者性”:故事发生于看似平静的日常生活之中,却暗藏玄机,源于现实而高于现实;深刻的心理内涵、人性追问与哲理思考;“伪一镜到底”的极致电影语言实验更给观众带来不同寻常的观影体验——这使得《夺魂索》成为了希区柯克的代表作之一。

结语

无疑,相较于希区柯克二战时期的几部切近地呼应现实,说教目的与功能突出的影片(《海外特派员》《海角擒凶》《怒海孤舟》等),《爱德华大夫》《夺魂索》等影片的心理表现及人性解剖的深度明显更胜一筹。这表明,希区柯克正从二战时期电影“作者性”“离散”的游移状态中逐渐归来。作为电影大师,他已经清醒地意识到他理想的、游刃有余的悬疑电影的魅力,了然自己的“作者性”之所在。

总之,二战之后希区柯克的导演风格开始逐步确立,开始了自己的电影悬疑大师之路,从“体制内作者”进阶到“体制内大师”。在《爱德华大夫》《夺魂索》之后,希区柯克又拍出了《后窗》(1954)、《迷魂记》(1958)、《西北偏北》(1959)、《惊魂记》(1960)、《群鸟》(1963)等一系列具有代表性的电影作品。这些电影无一例外均带有较强的希区柯克个人色彩即“作者性”风格,兼具迷人的心理悬疑与深刻的思想内涵。正如特吕弗所说:“阿尔弗雷德·希区柯真正拥有一种风格……无论他的哪一部影片,只要看上几分钟,观众就能辨认出来。”[16]

参考文献:

[1]White E.The Twelve Lives of Alfred Hitchcock: An Anatomy of the Master of Suspense[M].W.W.Norton,2021.

[2][5][6][10][16][法]弗朗索瓦·特吕弗.希区柯克与特吕弗对话录[M].上海:上海人民出版社,2007:3,9,43,75,116.

[3]Sarris A.Notes on the Auteur Theory[ J ].Film Culture,1962(3):562-563.

[4]Sarris A.The American Cinema[M].Chicago:University of Chicago Press,1985:57-58.

[7][美]戴维·斯卡尔.魔鬼秀:恐怖电影的文化史[M].上海:上海人民出版社,2005:35.

[8]Adair G. Alfred Hitchcock:Filming Our Fears[M].Oxford:Oxford University Press,2002(06):53.

[9]Mintz S,Roberts R W. Hollywood's America:Twentieth-Century America Through Film[M].John Wiley & Sons,2010(04):19.

[11]DeConde A. A History of American Foreign Policy[M].New York:Charles Scribner's Sons,1971(02):590-591,593.

[12]Higham C,Greenberg J. The celluloid muse: Hollywood directors speak[M].Angus & Robertson,1969(1):90.

[13][法]拉康.拉康选集[M].褚孝泉,译.上海:上海三联出版社,2001:1.

[14]Carlo Gentili. Friedrich Nietzsche e Rupert Cadell. Sull'obbligatorietà delle regole[EB/OL].2018[2023-09-01].https://cris.unibo.it/handle/11585/672111.

[15]Towery B.Is Wall Street out of touch with Main Street?[N].San Angelo Standard-Times,News Section,2011-10-21.

【作者简介】 陈博尔,男,北京人,纽约大学帝势艺术学院碩士生。

①Truffaut F.A Certain Tendency in French Cinema(France,1954).In:Film Manifestos and Global Cinema Cultures:A Critical Anthology[M].Berkeley:University of California Press,2014:133-144.