“万有引力与天体运动”知识点在高考评价体系下的考查特征

官汉聪

摘 要:通过对近几年全国卷关于“万有引力与天体运动”高考试题的梳理,归纳出在高考评价体系下,试题坚持以情境创设丰富考查载体,体现基础性的概念规律考查、应用性的模型建构能力考查、创新性的解决问题能力考查和综合性的跨知识模块考查等特征,引导一线教师要强化基础知识和基本规律的教学,注重学生思维品质和模型建构能力的培养。

关键词:万有引力;考查特征;高考评价体系

引言

2014年9月,《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》发布,提出高考考试要科学设计命题内容。2020年1月,教育部考试中心推出《中国高考评价体系》,对高考命题要求创新试题情境设计,突出基础性、综合性、应用性、创新性,促进学生核心素养的提升[ 1 ]。

近年的全国卷高考试题,在“万有引力与天体运动”这一主题的考查,很好地体现了“四翼”的考查要求,下面结合部分试题,对高考评价体系下该部分知识的考查特征进行梳理。

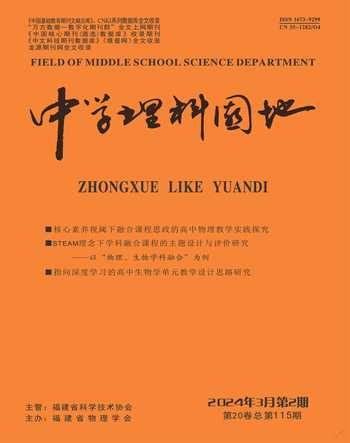

1 坚持以情境创设丰富考查载体

表1列举近年来全国卷对“万有引力与天体运动”主题进行考查时创设的试题情境特征。可以看出,高考命题往往选取最新科研成果或生产生活实际作为情境,引导学生不能只局限于教材知识的学习,要关注科学的发展,特别是国家的重大科技进步,从而激发学生民族自豪感,培养学生物理学习兴趣。

2 体现基础性的概念理解及规律应用考查

高考试题力图通过对基本概念、基本规律的考查,引导一线教师重视对基本概念规律的教学,夯实学生学科基础,促进学生物理观念素养的形成。

例如,2023年新课标卷第17题,取材于今年5月我国发射的运输能力最大的天舟六号货运飞船携带物资进入距离地面约400 km的轨道对接中国空间站这一情境,对质量的属性、万有引力、匀速圆周运动的合力和角速度等基本概念进行考查,引导教师加强基本概念的教学,促使学生重视对基本概念的理解,同时增强其科技强国的信心。

“万有引力与天体运动”这一主题中的基本概念,除了上述例题涉及的知识,还包括天体匀速圆周运动的参量如速度、加速度、周期等概念的理解和参量间关系的正确辨析。此外,教材中重点介绍的有关天体的质量或密度、宇宙速度等,也是高频率考查的基础性知识。

3 紧扣真实情境的椭圆轨道考查

近年来,随着我国在重型运载火箭和航空航天方面的快速发展,试题逐渐跳出匀速圆周运动理想模型,取材于天体在椭圆轨道运动的真实情境进行研究。通对真实情境下椭圆轨道的考查,相比单纯机械套用公式解决问题,对学生的知识理解要求明显提高。

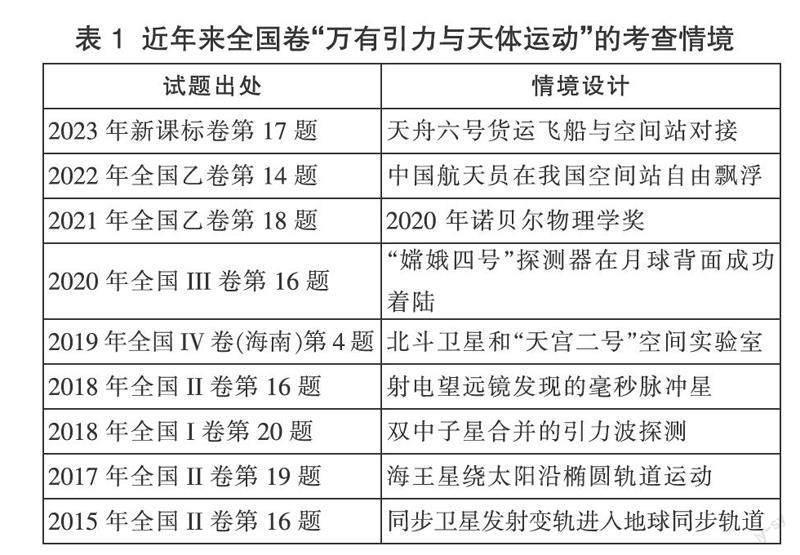

例如,2021年全国乙卷第18题,给出如图1银河系中心附近的恒星的椭圆轨迹图,并标注出从1994年到2002年间该恒星在轨迹图中的位置。类比太阳与地球关系,给出半长轴的数据,并提出银河系中心可能存在超大质量黑洞的推测,要求考生求出该黑洞的质量。

试题考查学生能否根据椭圆轨迹,从图像所标数据中获取恒星运动的周期,应用开普勒第三定律和万有引力定律,找到太阳质量与轨道半径、周期的关系,完成对黑洞质量的求解。考查学生应用天体运动相关知识综合解决实际问题的能力。

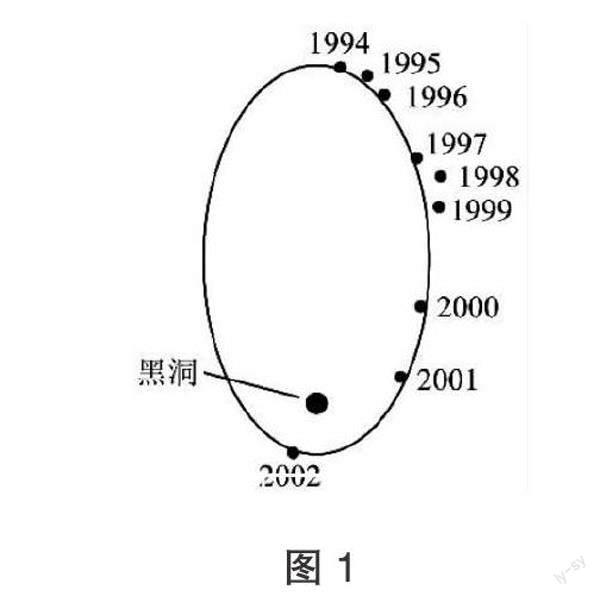

又如,2017年全国II卷第19题,试题以海王星绕太阳运动为背景,如图2所示。考查海王星在从P经M、Q到N的运动过程中,学生能否运用开普勒第二、三定律判断P到Q的速率变化和P到M所用的时间,并能从功和能的观点分析海王星在轨道运动过程的做功情况以及机械能的变化等知识。

4 体现应用性的模型建构能力考查

通过设置真实的问题情境,引导学生抓住情境的核心要素构建物理模型,运用物理知识和方法解决问题,是高考评价体系“四翼”中应用性的要求[ 2 ]。在真实的问题情境中,甄别学生是否能够灵活运用物理知识和方法解决实际问题,让学生的学习从“会解题”向“会解决问题”转变。

例如,2018年全国II卷第16题,以我国的“天眼”于2018年2月发现的毫秒脉冲星作为背景,告知星体的自转周期,要求学生估算出星体能以此周期稳定自转的最小密度。试题考查学生对万有引力与向心力关系的理解和匀速圆周运动规律的灵活应用。学生需要理解物体在天体表面随天体自转的模型中,万有引力的绝大部分产生重力,自转速度如果增大,所需向心力增大,当万有引力全部提供向心力时,星体处于瓦解的临界状态,从而得出此时的密度最小值,本题学生能否根据情境构建正确的物理模型显得异常重要。

无独有偶, 2016年全国I卷第17题,利用三颗同步卫星可以覆盖地球绝大部分面积實现无线电通讯的事实,通过假设地球的自转周期变小,但仍只使用三颗同步卫星,要求学生估算地球自转周期允许的最小值。试题以较熟悉的同步卫星为背景,考查万有引力定律和同步卫星的知识。但需要学生能够根据情境,对同步卫星的特点真正理解到位,正确建构起卫星绕地球的模型,知道地球自转周期变小时,同步卫星的轨道半径也要变小,因此存在一个轨道半径的临界值,从而求解出自转周期的最小值。

事实上,在“万有引力与天体运动”主题中,注重对模型建构能力的考查一直是近些年的热点。2012新课标卷第21题和2012年大纲卷第25题,都通过假设“地球是一半径为R、质量分布均匀的球体”和提供“质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零”这些信息,考查学生提取信息构建模型能力,从而发现矿井底部和地面处的重力加速度不同的特征,将具备建模能力和只会机械套用公式的学生进行了有效甄别。

5 体现创新性的解决问题能力考查

高考强调创新意识和创新思维,考查学生运用知识解决问题的能力。通过试题呈现学生未曾体验的情境,要求学生从不同角度主动思考,发现问题、找到规律、形成办法,达到考查学生创新思维能力的目的。

例如,2015年新课标Ⅱ卷第16题,试题以我国将同步卫星从地面发射后,需要从转移轨道经过调整才能进入地球同步轨道的现实问题作为情境, 如图3所示。通过介绍所需要的操作措施,要求考生估算该附加速度的大小和方向。考生经过分析,发现感觉高深莫测的高科技问题,其实并非脱离我们所学知识,学生的科学素养和对中国航天科技的自豪感得到激发。

又如,2018年全国I卷第21题,以双中子星合并产生引力波为背景,通过提供合并前的相关数据信息,考查学生能否发现新事物中的物理问题,正确建构出双星模型,根据万有引力定律、牛顿运动定律和圆周运动规律等知识,分析解决问题。将考生置于全新的情境下,考查考生独立思考能力、发散思维能力和分析推理能力。

6 体现综合性的跨知识模块考查

物理科考试立足学科各部分内容之间的联系,考查学生综合运用物理学的概念、规律分析问题和解决问题的能力[ 2 ]。检测学生是否能够灵活运用知识解决物理问题,引导物理教学要为社会和时代发展培育人才。

2019年全国I卷第21题,创设了在星球把物体轻放在弹簧上端,研究物体运动的情境,通过给出如图4中实线所示的物体加速度与弹簧压缩量间的关系,同时,再创设在另一半径有差别的星球上相同的问题情境,同样也给出虚线所示的图像,要求学生结合图像的斜率、截距等关键信息,利用万有引力定律、牛顿定律、胡克定律、动能定理等综合分析判断P、Q两个物体的密度、质量的大小以及动能、弹簧压缩量之间的大小关系,重点考查学生从图像中获取信息并利用关键信息进行推理判断的能力[ 1 ]17。

同样,2015年新课标I卷第21题,通过还原“嫦娥三号”登月探测器“绕”和“落”过程的真实情境,要求学生根据题干信息建立模型,考查万有引力定律、共点力平衡、匀变速直线运动、机械能守恒等主干知识,对学生将物理知识融会贯通、综合分析能力提出较高要求。

通过将知识内容与各种物理能力的综合,考查学生能否将所学知识融会贯通、恰当运用,实现对学生素质综合全面的考查,促进高中物理教学和育人方式的改革。

7 结束语

通过研读高考评价体系下全国卷近年万有引力与天体运动相关高考试题,教师要强化基础知识和基本规律的教学,重视学生能力的培养。特别是在新课标、新教材的背景下,要充分利用教材资源,夯实学科基础。要求学生在理解概念规律的基礎上,掌握核心方法,理清解题思路,总结物理模型。加强学生信息获取能力的培养,注重学生思维品质和模型建构能力的提升。引导学生关注新时代背景下我国航空航天领域的重大进步,增强科技强国的信心,树立科技强国的理想。

参考文献:

[1] 教育部考试中心. 注重理论联系实际加强物理学科素养考查:2019年高考物理试题评析[J]. 中国考试, 2019(7): 15,17.

[2] 程力, 李勇. 基于高考评价体系的物理科考试内容改革实施路径[J]. 中国考试, 2019(12): 42.