红色纪念建筑作为记忆媒介的复合空间叙事研究

张超 苏士梅

基金项目:河南省哲学社会科学规划项目“新时代河南黄河文化空间的数字化建构与传播研究”(2023CXW018)。

作者简介:张超,男,副教授,博士;苏士梅,女,教授,博士。

摘 要:纪念建筑作为储存历史记忆的媒介载体及表征符号,在记忆延续与传播过程中具有秉要执本的作用。不同的媒介形式、空间布局、记忆符号对记忆有不同的建构作用,如何合理建构与表征纪念建筑媒介记忆路径尚待深耕探究。文章以文化记忆理论为基础,红旗渠纪念建筑媒介为个案,运用叙事分析和GIS空间认知研究方法,探究红旗渠纪念建筑媒介在人文·自然空间中的红色精神记忆建构逻辑。红旗渠纪念建筑媒介的空间场域由自然和人文双主线构成,通过纪念建筑媒介排列构成的记忆空间对精神记忆进行有序传播。游客通过人文·自然复合沉浸模式、多元文化符号叙事以及场景触感将自我精神嵌入该记忆场域之中,建构自然风光与人文景观媒介相交互的精神记忆场域空间,从而实现红旗渠文化精神在日常生活及旅游中的深化与传承。

关键词:红色纪念建筑;红旗渠;精神文化记忆;建筑媒介;GIS空间认知

中图分类号:G206.2文献标识码:A文章编号:2096-8418(2024)02-0010-10

红色旅游作为一种极具中国特色的主题旅游形式,对传承文化基因、弘扬革命精神、加强国家认同、提高文化自信以及延续历史记忆具有积极作用。[1]在党的二十大报告中,习近平总书记多次提及弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系,科学、合理地用好文化资源,赓续红色血脉。纪念建筑媒介作为集体记忆书写、叙述以及建构的重要场域,是我国文化精神传播的主要载体。纪念建筑通过空间再造及场景叙述来实现文化记忆的再生产,具有为受众提供记忆回流、精神教育、娱乐及文化体验的功能。目前,我国学界对于纪念馆的研究主要集中于馆中资源开发、功能挖掘以及空间文化生产领域[2],且纪念馆或博物馆多以馆内文化记忆为元点进行研究[3],鲜有以纪念景区、纪念建筑群和周边自然风光为实际案例,进行复合空间记忆叙事结构探讨的研究。

红旗渠纪念建筑包含人文封闭记忆空间场域(红旗渠纪念馆)、自然兼人文空间场域(青年洞)、自然场域(太行山和络丝潭)、教育培训场域(红旗渠干部管理学院),以及红旗渠大道、红旗渠广场等意涵符号建筑。这种既可集中学习文化精神,亦可深入自然进行沉浸式体验的文化精神场域模式,使得红旗渠纪念建筑具有较强的研究讨论价值,并成为红色文化景区的代表性研究区域之一。本研究以阿斯曼夫妇的文化记忆理论为支撑,对红旗渠纪念建筑的符号表征、意义涵化以及记忆的内在建构路径进行剖析,旨在解析红旗渠纪念建筑的时空叙事结构、精神记忆的场域空间生成机制以及红旗渠记忆场域的建构逻辑。

一、理论基础

(一)文化记忆理论中的建筑效用

法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)认为集体记忆不是一个固定、特定的概念,而是一个不断被社会建构的概念。[4]扬·阿斯曼(Jan Assmann)在继承哈布瓦赫集体记忆的基础上提出文化记忆理论,认为文化记忆是“关于一个社会全部知识的概念”[5]。文化记忆所关注的过去一般呈现在事件的某一焦点之上。我们可以理解为,过去几乎无法依照原貌进行存留,我们所看到的过去通常是被权力或社会组织凝结成一些可供附着的象征物(Symbolische Figuren)。在文化记忆中,其内容不仅是“知识”,还是基于事实将记忆转化为回忆中的历史,从而升华成精神乃至神话。阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann)在《回忆空间》中专门对媒介进行了详细的论述,明确地指出文字、图像、身体和建筑物对文化记忆的隐喻作用,以及两者之间紧密的互联关系。[6]在文化记忆的理论阐释中,记忆的承携主要依靠固定下来的客观外化物(Feste Objektivationen),如遗迹、纪念建筑物、符号建筑等。纪念建筑作为记忆的媒介,朝向更加有利于文化记忆的方向发展。文化记忆帮助个体实现身份认同,生成精神机制,代表某种行为规范,具有价值的意涵。文化记忆为相关人群提供了精神立足点,促进文化认同的一致性、精确性和规范性。

(二)纪念建筑作为媒介的记忆书写

20世纪40年代,媒介环境学派产生了诸多媒介研究的代表人物和重要观点。哈罗德·伊尼斯(Harold Innis)的“媒介偏向”,马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)的“媒介即隐喻”,保罗·莱文森(Paul Levinso)的“媒介进化论”,雷吉斯·德布雷(Régis Debray)的“纪念物的优先性”等学术观点及理论先后诞生,将媒介提升到物质本体的地位。[7]一切人类借以作用于社会和自然界的中介物,都可以视为媒介。建筑物自被修建之日起就拥有传播媒介的功能,在其空间范围内举行的社会活动同样被视为一种传播行为,建筑不仅为人类提供生存活动空间和情感审美,还成为人类沟通交流的中介纽带。[8]在传播学领域,建筑成为具有媒介作用的“类大众媒介”,对主体认识活动的介入和发展可建構和改变感官在认知活动中的编配方式、认知方式,将信息书写至建筑物之上,能够更好地进行时空范围内的传播。

任何人类借以作用于自然界与社会之间的中介物皆可视为媒介,物品、广场、博物馆、纪念馆、纪念碑、城市等具有物质属性的介质均可视为传播媒介。[9]媒介可以脱离人的控制成为社会环境的主导,并最终对社会环境与政治文化产生非凡影响。阿莱达·阿斯曼认为,博物馆作为建筑媒介,是使用软聚焦(Soft Focus)以及隐喻的方式将记忆传播给参观者。她认为,城市的建筑不能整齐划一,建筑物作为记忆的承载者,具有历史记忆的表征作用,唯有如此,矛盾的历史场景才可能被保留下来,展现在世人面前。[10]城市是文化传承的主要载体之一,城市建筑、街道、纪念馆、雕塑符号等环境因素往往通过独特的符号表征和组合方式转化为一个地点、地方甚至一座城市的历史,这些记忆表征符号与个人、集体、文化记忆时空交织形成“记忆之场”。

二、研究设计

(一)案例选取

为探讨文化精神纪念建筑作为传播媒介如何对受众精神记忆展开时空叙事,以及推动文化精神场域与自然景观相互建构与映射的问题,本研究选取红旗渠(Red Flag Canal)相关纪念建筑为案例,其主要包含红旗渠风景区(青年洞、络丝潭、红旗渠水渠)、红旗渠分水苑、红旗渠纪念馆、红旗渠干部管理学院、太行屋脊以及红旗渠相关意涵纪念建筑。红旗渠被人们称为“人工天河”“世界第八大奇迹”,它可被视为一种媒介或媒介行为以及时代革命精神的“图腾”,作为记忆的传承场域不断将精神凝固并传递,是中国共产党执政史上自力更生、艰苦创业的一个社会实践样本,是新中国建设史上的一座精神丰碑,同时也是当代中国精神和中国故事的文化底色。因此,本研究拟对红旗渠纪念建筑的文化精神场域建构方式和内部逻辑展开讨论。

(二)研究方法及数据来源

本研究采用ArcGIS空间认知和叙事分析方法,对红旗渠纪念建筑的时空叙事以及文化精神场域建构展开探讨。空间分析是人文地理学的重要研究方法之一。20世纪70年代,伴随社会批判理论的盛行,地理学研究将研究焦点从空间“实体”一度转向“社会—空间”和“空间生产”的非实体空间理论建构。[11]GIS空间分析强调交互式地理空间数据的时空演化过程,通过地理空间信息分析,可呈现地域的社会、政治意涵。

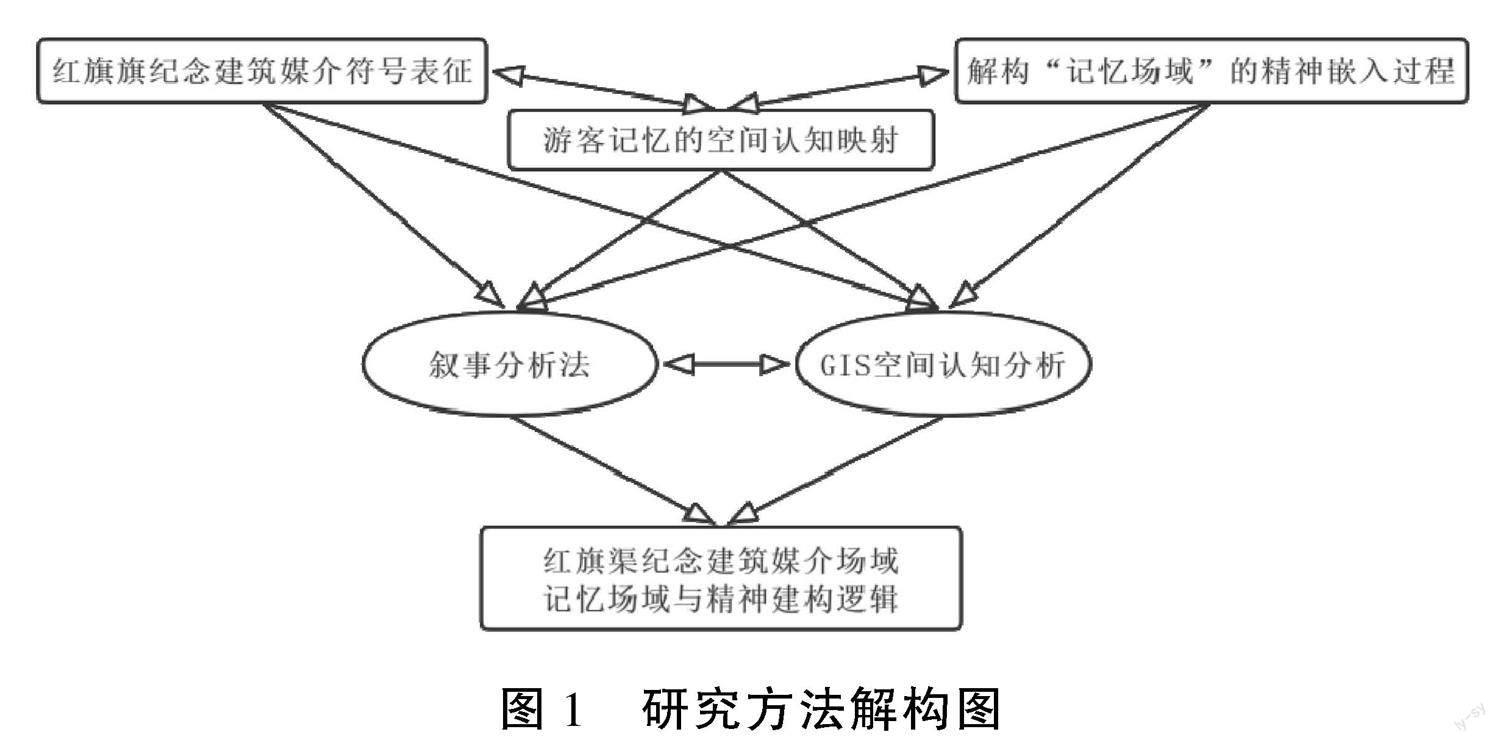

GIS空间认知地图作为一种社会表征,将各种权力关系嵌入其中并转化为一种话语权力来规约个体行为和群体实践。[12]叙事分析法认为“社会实在”的建构基础是文化表征符号的不断商榷、共建、融合,解释叙事者如何叙事并建构记忆、历史、文化及精神,揭示隐匿在叙事中的隐性符号与决策过程。[13]将叙事分析与GIS相融合是一个数据简化和数据分析的过程,能更加清晰地辨析出环境、敘事与认知之间的复合型关系。红旗渠相关纪念建筑作为红旗渠历史的叙述者以及文化精神的生产者,通过游客对纪念建筑的认知空间地图,将红旗渠文化精神相关的建筑符号、展品以及场景在叙事结构和逻辑规制下的符号意涵和叙述者隐含的意义传达给受众。而游客游览参观红旗渠、太行山风景区的过程就是文化精神意义的解构与再构过程。因此采用GIS空间认知和叙事分析方法对此展开研究具有框架的可行性和逻辑自洽性(如图1所示)。

本研究以红旗渠纪念馆展品(文字、图片、场景布置等)、纪念建筑介绍以及游客访谈整理为文字资料,通过运用Nvivo12 Plus对文本资料进行三级节点编码,总结红旗渠纪念景区建筑媒介的记忆叙述场域及文化精神建构能力。通过受众所呈现的认知空间,来映射纪念建筑媒介的记忆建构能力。本研究共整理文本资料24.8万字,其中包含游客游记文章、访谈内容、导游及红旗渠干部管理学院实践教学讲解词、纪念馆区视图影像转换文本。为确保编码的信度与效度,在编码过程中,提取访谈文本内容并采取以下措施:(1)合众对比法。因文本涉及大量编码工作,容易受到研究者主观情感与认知的影响而产生编码偏差,故在系统编码前,采用多人分别编码汇总对比的方式进行校正。(2)内容分析信度测量。采用内容分析公式R=n×1+(n-1)×;互相同意度计算公式k12=2MN1+N2。其中n为评判人数,为平均相互同意度,R为信度,M为两者完全同意的栏目数,N1为第一位编码人员分析栏目数,N2为第二位编码人员分析栏目数。最后经过信效度检测,本研究文本内容分析的R=0.92。根据霍斯提公式计算,当信度大于0.9时,可以将主编码人员的编码内容作为分析结果使用。(3)饱和度检验。检验能够对编码分析结果的严密性和解释力进行验证。 本研究在前期编码时预留出4份饱和度检验文本,再进行关联编码和新编码。利用饱和度检验文本,再进行逐个校验,发展并继续产生新的编码维度,从而表明逐级编码生成的结果通过饱和度检验。

三、文化赓续及记忆深化:纪念建筑的复合表征

集体记忆的功能主义微观视角将“媒介”分化为具体文字、仪式、语言、建筑符号以及物质等表征形式。保罗·康纳顿(Paul Connerton)在其著作《社会如何记忆》中将身体习惯(bodily practices)、纪念仪式(commenorative ceremonies)作为媒介,探究集体记忆的延续与传播。[14]城市作为记忆的承载物,是文化传承的主要载体之一,城市风景、建筑、街道、纪念馆等环境因素和形式往往通过独特的符号表征和组合方式转化为一个地点、地方甚至一座城市的历史。这些记忆表征符号与个人、集体记忆通过时空交织形成“记忆之场”,文化建筑对于文化记忆的传承和传播具有毋庸置疑的积极作用。

(一)人文精神匡扶:红旗渠展馆记忆的书写

法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫在论述集体记忆与场所的关系中明确指出,随着空间物质的改变,记忆的稳定图像会受到影响,甚至消失。[15]在阿斯曼文化记忆理论体系中,纪念馆、纪念碑、博物馆等纪念建筑物是文化记忆发展的重要媒介载体。纪念建筑物作为媒介,通过自身形象表征形式,利用空间及自我属性创造一种文化意境,从而激起人们思维情感上的涟漪。果戈里(Gogol)曾表述“建筑是时代的纪念碑”。在世界建筑史上,有些建筑修建之初并不是为了纪念,但是随着历史发展被赋予了某种特殊的意义。就如红旗渠在修建之初是为了解决林州(原林县)缺水问题,而随着时代的发展,被赋予了更高层次的精神文化记忆。

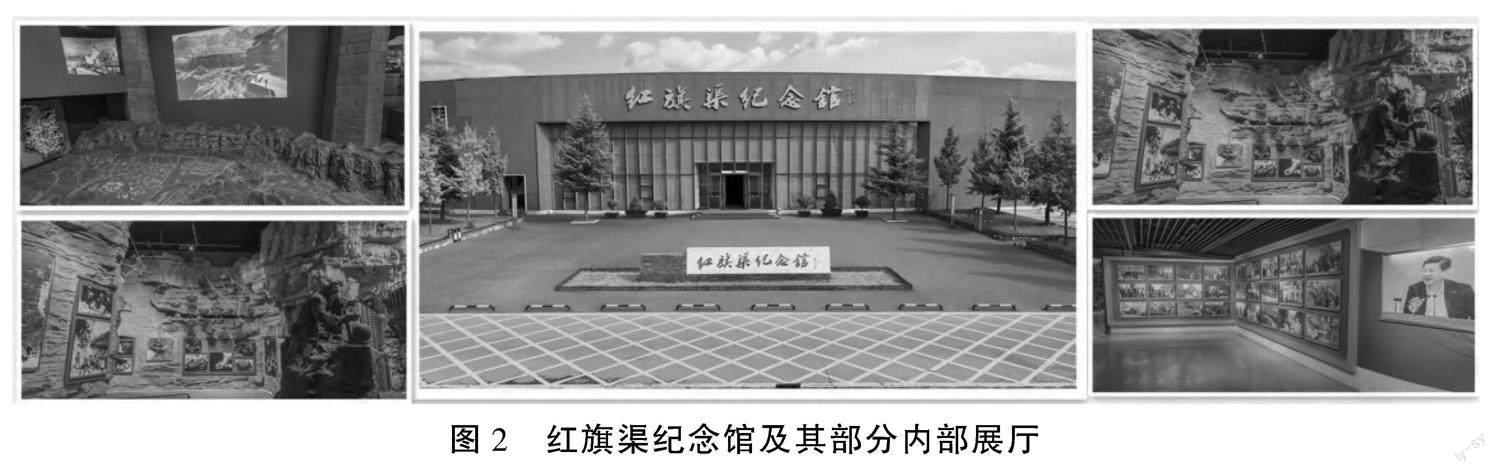

红旗渠纪念馆以红旗渠渡槽为原型,简约的钢带结构以轻盈的形态体现了巧妙的设计和厚重的文化,随着时间的推移,钢板自然成为铁红色,显得古朴、厚重。整个展厅呈“S”形,像是一个巨大的篆体“水”字,整体形态呈现渠水“红色飘带”样式设计,是一座收藏、展示红旗渠历史,研究红旗渠文化精神及记忆传承的人文博物馆(见图2)。纪念展馆展厅共分为六部分:序厅,千年旱魔世代抗争(500年旱灾、旱魃为虐、世代抗争),红旗引领创造奇迹(引漳入林、千军万马上太行山、盘阳会议、鏖战太行、观影平台),英雄人民太行丰碑(周总理称赞、永远铭记献身人员、红旗渠沙盘展示),山河巨变实现梦想(大地丰收、建筑之乡出太行、万众一心富太行、山河巨变美太行),继往开来精神永恒(总书记称赞红旗渠、领导视察红旗渠、领导寄语红旗渠、红旗渠精神感动中国、红旗渠精神继往开来)。馆区内以时间叙事为主线,结合片段化场景叙事、关联性情节叙事和概念化建筑叙事的空间叙事方法,促使游客在浏览过程中填补自身记忆、增强情感共鸣以及凝聚文化精神。

红旗渠纪念馆作为红旗渠历史文化和精神叙事的重要传播载体,是红旗渠精神得以延续的有力支撑媒介之一。佛里·罗杰(Frie Roger)认为情感精神建筑物的变化对个体记忆、群体记忆和文化记忆具有一定的建构作用。红旗渠纪念馆由最初的纪念亭到纪念馆老馆再到新馆开馆,其物质景观及文化叙事的内容也在发生变化,从历史记忆逐步转化为文化精神。西瓦莱·莱昂纳多(Civale Leonardo)提出资本、空间及权力在建筑物的符号维度设置和位置空间选取中具有主要话语权,并认为城市文化建筑应该由文化记忆和文化历史进行配置。[16]紅旗渠纪念馆与红旗渠分水苑遗址比邻而居,林州人民对分水苑有着一种特殊的记忆情感,它是给林州人民带来希望和生命支撑的源泉。这也是红旗渠纪念馆自修建之日起就选址于分水苑附近,后期扩、改、建均在原址上进行的主要原因之一。红旗渠纪念馆延续林州人民对分水苑的情感依托,同时又在物质空间毗邻之处将记忆升华与建构,形成现如今的“红旗渠精神”。红旗渠纪念馆充当着红旗渠修建之时的历史记忆,也在不断地建构、延续受众的文化认同与民族精神。

(二)自然风光匡助:红旗渠建筑精神映射

日常生活中的建筑具有复杂性、模糊性的信息表征能力,同时也具有流通性的特征,与大众媒体相比较,建筑媒介的传播特性更不容易把握。[17]建筑物作为能“储存”人类记忆、文化精神等抽象物质的媒介,生产出具有纪念意义的“活体”景观,赋予后世历史意义和文化价值。红旗渠在太行山腰修建,被誉为“人工天河”,红旗渠与太行山可谓是人文与自然的糅合,自然环境和“游憩境遇”做到了较为完美的匹配。加拿大学者艾伦·卡尔松(Allen Carlson)提出“建筑生态学方法”,即把建筑媒介放入人类生态系统中进行研究,认为建筑并非艺术的类似物,而是人类生态系统的有机部分。[18]红旗渠自修建之初至今,其除了灌溉解决林州缺水问题外,已经衍化出文化记忆与精神文化的IP符号,成为人们旅游、休闲的文化旅游景区(见图3)。

青年洞是红旗渠总干渠中最长的隧道。洞长623米,高5米,宽6.2米,悬挂在巍峨雄峙的太行山悬崖绝壁之上,具有天下一绝“一线天”之称,有胜黄山、峨眉之誉。红旗渠纪念建筑呈现相对分散模式,但整体集中于八百里太行一隅,地形复杂多变,崎岖纵横,是假日市民旅游休闲的好去处。红旗渠作为红旗渠精神文化的灵魂符号,融合太行山的自然风光,可谓是在沉浸大自然、享受自然风光的同时填补历史记忆、丰富文化精神,促使游客在自然欣赏中得到精神文化的升华。纪念建筑物媒介作为文化记忆的储存与传播媒介,从被修建之日起,它所代表的记忆就已经被建构,而这种被建构的记忆受到不同时代的政治、文化、经济等因素影响,呈现一种持续演化的状态。

红旗渠从修建之初解决林州缺水问题,到现在已经逐步演化为一种不屈不挠的革命精神,成为一个时代的文化记忆符号。这种符号主要服务于社会群体,有利于维持群体稳定和实现文化认同。红旗渠、青年洞、分水苑等纪念景观处于太行山脉,是自然风光与人文景观的完美融合。文化精神展馆功能过于单一化,而在自然风景中融入文化精神,不仅淡化了学习的强目的性,还增添了沉浸的体验感,在大自然中体会过去修渠人的艰辛与不屈精神。这些都要比灯光下的图片与文字更加具有说服力和共鸣感。红旗渠相关纪念建筑形成的记忆场域依托太行山络丝潭、太行屋脊等自然风光,以分水苑、古渠道遗址、红旗渠纪念馆、青年洞为主要景点,结合附近民风淳朴、自然风光秀美的村落,形成绿水青山中富含丰富文化精神的休闲旅游胜地。

(三)红色空间沉浸:精神共鸣与记忆汲取

红旗渠是红旗渠精神文化的核心表征符号,拥有某种神圣的元素核,不断浸染与建构红旗渠精神。红旗渠作为太行山脉中的人文景观建筑,利用其空间产生回忆,巩固民众的文化认同。建筑是空间的界定和围合,空间则是被建筑所占据和填充基础上意化出的新空间。[19]时间和空间对应意识与身体,意识是超越身体的,非空间的,意味着绝对的自由,而身体则是具有空间性的,受空间环境的影响,属于会消亡、被限制的部分。由红旗渠建筑景观演化建构出的精神文化,除了在红旗渠风景区纪念建筑得以彰显,在林州市其他建筑中也有所表现。伴随纪念性符号意涵建筑或品牌IP生成,媒介表征文化对个人感受、情感认知、记忆填补以及信息获取中的比重越来越大,这也有利于文化记忆的生成、建构以及延续。通过Nvivo12 Plus质性分析软件对整理好的文本内容进行三级节点编码(如表1所示),我们可以发现,民众对于红旗渠的概念认知已超越红旗渠核心纪念建筑物本身,红旗渠符号意涵建筑已逐步被受众接受。

通过红旗渠纪念建筑三级节点编码,我们可以发现,红旗渠的纪念建筑以及IP符号已经逐步渗透至自然风光、文化旅游以及商业产品之中。红旗渠与太行山已经形成山水人文组合的旅游产品。作为自主游客在选择前往太行山休闲度假时,红旗渠青年洞、红旗渠纪念馆、分水苑也是其目的打卡地;作为游学或红旗渠干部管理学院的学员,除了红旗渠文化精神学习场所(包含红旗渠风景区、桃花洞村、庙荒村等)外,自然风光依旧是学习之余向往的体验地。红旗渠已经从单纯的“渠”作用上升为红旗渠精神文化,并将红旗渠文化符号实现IP创设,红旗渠酒业、红旗渠(烟草)、红旗渠小米等带有明显红旗渠符号的商业产品已经为民众所熟识,这也帮助红旗渠提升了国内外的知名度。红旗渠文化精神纪念建筑的核心符号为“渠”。红旗渠干部管理学院(二级节点195),包括“红旗渠精神教育”“企事业干部培训”和“游学、实践机构”等部分,主要表现为精神记忆涵化,属于个体记忆的直接输送;红旗渠纪念馆则具有明显的精神记忆场域标识,其作为红旗渠精神记忆场所(二级节点395)是“灾害的苦难记忆”“精神文化洗礼”“坚持信念与力量”的集中记忆书写;红旗渠风景区除了红旗渠纪念馆外,还主要包含青年洞(492)、分水苑(183)、太行山(424)、络丝潭(92)等将红旗渠文化精神与太行山自然风光相结合的景点;红旗渠符号意涵建筑(159)及相关意涵产品(248)逐步被本市民众和游客熟知并接受,对于红旗渠文化记忆的填补起到增进性作用。作为林州市新时代经济文化发展示范村的桃花洞村、庙荒村及止方村等也是红旗渠精神文化学习和旅游住宿的新去处。纵观红旗渠纪念建筑及其附属意涵IP符号,我们发现,纪念建筑与自然风光结合紧密区域的记忆建构更容易被铭记,让民众在太行山的巍峨壮美中探寻红旗渠修渠人的艰辛与伟大,从而产生共鸣,实现红旗渠文化记忆的精神升华。

文化精神的空间生产主要指用隐喻、想象、意指、象征等表征实践方式建构空间文化意义的过程。纪念建筑所构筑的空间是最为基础的长、宽、高的三维空间,与身体在建筑空间中所形成的自我意识相辅相成,但又有一定的差异。这种差异来自个体的经历、认知、记忆以及思维能力的不同。红旗渠主要位于林州市西北部太行山山腰,故以红旗渠命名的相关纪念建筑也多集中于此区域,例如,红旗渠大道、红旗渠广场、红旗渠国际酒店等标志性红旗渠意涵建筑。以红旗渠纪念建筑符号表征三级节点参考点数及覆盖率为基础数据,通过ArcGIS10.5Plus软件进行空间叠置、密度分析和反距离权重差值分析,形成红旗渠纪念建筑游览者记忆核密度图及反距离权重图(如图4所示)。

通过观察红旗渠游览者记忆核密度图我们可以发现,红旗渠文化空间叙事与记忆建构主要集中在红旗渠纪念馆(33.566—40.185)、青年洞附近(33.566—40.185)、渠畔游园(21.589—27.578)、太行屋脊(11.976—16.231)、红旗渠干部管理学院(8.037—11.976)等。受红旗渠和太行山走向影响,记忆核密度主要集中在林州市的西北方,并在市区呈现点状发散型区位模式。整体区位结构只有西北区红旗渠景区相关纪念建筑呈现密切关联。在红旗渠纪念建筑游览者记忆反距离权重图中我们可以发现,红旗渠风景区呈现自然风景与红旗渠精神的相互嵌入,形成了太行山·红旗渠精神场域区(262.016—491.687)、太行山·红旗渠意涵建筑文化符号场域区(183.719—328.133)、红旗渠意涵纪念建筑文化符号场域区(48.004—147.180)。纵观三个场域区我们发现,单纯的红旗渠纪念建筑无法形成强有力的文化记忆叙述能力,意涵性纪念建筑与自然风光结合可以提高红旗渠精神记忆的传播效果。红旗渠本身与自然风光的深度融合可以极大地提升红旗渠精神传播效果,并产生较为长久的影响,可以更好地根植于个体记忆,从而实现文化记忆的延续。红旗渠精神已经逐步与太行山、林州人民的文化精神融为一体,实现了从“回忆氛围”到“回忆之地”的过渡。在历史的长廊中,在发生地点所获得的印象要比故事、阅读更加具有吸引力和说服力,而这种由人文·自然相结合的红旗渠文化精神场域,让每一位前来观光学习的游客,在这个复合的精神记忆空间场域中,不断被唤起或建构着那段红色的精神记忆。

四、记忆之场:“人文·自然”景观建筑的精神符号构筑

公共空间中的建筑具有公共属性,拥有相对应的社会功能。亦可以理解为建筑物的公共性除其自身具备的使用功能外,最重要的在于建筑对于人精神生活的影响,以及人与建筑景观交互的精神化物态空间的营造。[20]纪念建筑置身于自然环境之中,除去纪念建筑记忆空间属性,自然环境同样可影响记忆的生成与建构。红旗渠及其附属纪念建筑作为媒介,被赋予保存记忆以及建构历史的功能。红旗渠纪念建筑作为不易腐朽的书写媒介,承担着一个社会群体的世代记忆,是一个氏族社会中记忆精神永恒表征的中介物。

(一)日常生活中的复合型精神记忆场域

纪念建筑物作为媒介不仅具有本身的物质属性功能,其自身所携带的符号特征及意涵赋能还可显现精神。由纪念建筑物所形成的空间纪念场所,可以帮助参观者填补记忆空白,被记住的部分就是建筑的唯一性,是它们作用于我们身体并在我们个人认知中引起足够联想的部分。利用纪念建筑的纪念属性,创造一种记忆装置,利用其自身表征的记忆和意识形态,对身在其中的受众产生影响,建筑物之间形成的场所就是“记忆之场”。[21]红旗渠精神的“记忆之场”除了人文纪念建筑空间所形成的场域外,还受太行山自身外置属性以及自然风光的影响。红旗渠修于太行山山腰,巍峨的太行山为红旗渠的修建带来无法想象的困难,这也是后期红旗渠精神得以建构和延续的重要因素之一。在红旗渠精神的建构场域中,太行山脉地貌及自然风景对红旗渠纪念空间中的记忆稳固及精神升华起到了积极作用。

纪念建筑物作为记忆的“书写”媒介,具有自身的纪念目的和纪念意义。根据红旗渠纪念建筑、太行山自然景观区域位置和空间场域,结合游客记忆反馈,建构出红旗渠精神“人文·自然”复合记忆建构模型(如图5所示)。红旗渠从被修建之日起就与太行山建立起不可分割、相互融合的关系,是红旗渠纪念建筑空间文化与其他主流纪念建筑形成差异的主要原因之一。红旗渠的精神文化除了自身建筑符号表征外,太行山的自然风光也为其后期的精神建构以及文化延续提供了桥梁与支撑。除去红旗渠本身,为延续红旗渠文化精神,政府后期修建了红旗渠纪念馆、红旗渠风景区、红旗渠干部管理学院以及红旗渠符号相关意涵建筑,带有纪念性标识的建筑物通过空间环境、文本影像、教育培训、仪式实践等符号表征形式对红旗渠文化记忆进行深耕。与此同时,红旗渠乃至林州市西北部及城区都位于太行山山脉脚下,红旗渠伴山修建,太行山的自然风光、渠畔景象对于红旗渠精神的感悟与共鸣具有锦上添花的作用,这也是林州市申请5A级景区时将之命名为“红旗渠·太行山大峡谷旅游区”的重要原因之一。红旗渠景区和太行山大峡谷两大景区相互独立,但又相互融合,二者相互影响。红旗渠精神“人文·自然”复合记忆建构模型更好地诠释了红旗渠精神的传播基础以及延续环境,也见证了纪念建筑媒介与自然环境的和谐共处。

(二)红色文化精神的自然镶嵌与永驻

记忆是由“载体(carrier)”“环境(environment)”“支撑物(support)”三个要素互动构成。就个体记忆而言,载体是大脑神经系统,环境指代社会背景或是社会互动过程,支撑物则包括重复的记忆策略、仪式、符号媒介等。文化记忆想要上升为精神记忆,其載体依赖于可以世代相传的文化客体,如建筑媒介、大众媒介、社会化仪式等实践形式,同时依赖于权力机关和社会机构。红旗渠文化精神是从个体记忆、集体记忆到文化记忆的转化,这种转化伴随着记忆的割裂和重新建构,需要借助媒介符号得以实现。精神记忆的载体或是表征符号是外化、形象化和客观化的,它们具有去身体化的能力,这种能力和经验可供未经历或未曾拥有过这段记忆的人驱动使用。太行山作为红旗渠精神记忆的起源,同样可以被认定为红旗渠精神文化的传播媒介。正是因为山势陡峭,才造就红旗渠的伟大,红旗渠可谓是镶嵌在太行山脉的一条红色丝带,是我国革命精神的主要代表之一。

习近平总书记2022年10月到红旗渠考察时指出“红旗渠就是纪念碑,记载了林县人民不认命、不服输、敢于战天斗地的英雄气概……”[22],红旗渠精神是中国共产党人精神谱系中的闪亮坐标,是中华民族不可磨灭的历史记忆。精神记忆被激活并与鲜活的记忆融合在一起,它的长度不受个体记忆生命的影响,而是取决于当权者、物质化媒介、大众媒介和虚拟网络空间的耐久性。红旗渠纪念建筑物作为自然与人文相结合的记忆空间场所,充当着过去与现在、现在与未来的桥梁,是一种精神象征符号。其最大的价值是与记忆建构生成精神意义,并以相对应的崇高理想召唤公众的记忆与心灵,从而帮助纪念建筑物媒介建构、传承与延续文化记忆。

五、结 语

纪念建筑物媒介作为文化记忆的载体,是记忆延续发展的基础,也是其凝聚精神的前期积淀。伴随着亲历者的离世,记忆的个体承载将不复存在,剩下的只有冰冷的纪念建筑和网络空间中不时浮现的记忆资料。将文化精神赋予物质性建筑物,使之成为记忆的媒介,可以高度概括记忆,并使其富有情感的力量,从而更具有传播能力。纪念建筑物在设计之初就将场所内绝大部分符号表征意义及其附属价值思考清楚,目的是为社会、民族、国家服务,成为一座城市或者一个国家的“精神工具箱”。红旗渠复合型人文·自然纪念建筑的精神记忆场域模型,以纪念建筑媒介的时空叙事为核心,以大自然的沉浸体验感受为推手,唤起民众的红旗渠精神记忆,从而实现红旗渠精神文化的建构、传播与延续。

参考文献:

[1]程励,王美玉,等.红色旅游情境下的情感触点、情感反应与游客认同——基于5个红色旅游景区样本的实证研究[J].旅游学刊,2023(1):1-27.

[2]误洪滨.博物馆叙事语境中的非物质文化遗产[J].中国人民大学学报,2022(1):183-192.

[3]杨帆,徐晓玉.红色场馆新媒体建设研究——以重庆“红岩革命历史博物馆”為例[J].中国广播电视学刊,2021(12):17-20.

[4][法]莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002:37-49.

[5][德]扬·阿斯曼.文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M].金寿福,黄晓晨,译.北京:北京大学出版社,2015:50-52.

[6][德]阿莱达·阿斯曼.回忆空间文化记忆的形势与变迁[M].潘璐,译.北京:北京大学出版社,2016:158-159.

[7]何道宽,尼尔·波斯曼.媒介环境学派的一代宗师和精神领袖[J].新闻记者,2019(11):90-96.

[8]潘飞.“公民建筑”理念的媒介性解释:基于公共传播的视角[J].新闻界,2013(17):1-5.

[9]张超.唐山大地震纪念建筑的媒介记忆研究[D].华中科技大学,2022:3.

[10][德]阿莱达·阿斯曼.记忆中的历史:从个人经历到公共展演[M].袁斯乔,译.南京:南京大学出版社,2017:78.

[11]王韬,刘云刚.地图与制图术:国际批判制图学/GIS研究进展[J].地理科学进展,2022(6):1097-1108.

[12]安传艳,李同昇.地图表征的权力运作机制:建构的知识话语[J].地理研究,2019(8):2099-2112.

[13]吕源,彭长桂.话语分析:开拓管理研究新视野[J].管理世界,2012(10):157-171.

[14][美]保罗·康安顿.社会如何记忆[M].纳日碧力戈,译.上海:上海人民出版社,2000:1-2.

[15]Maurice,H.(1980).The collective memory.New York:Harper & Row Press.

[16] Civale,L.(2017).The mirror of history:Patrimonialism practices and transformations of the urban landscape of Vicosa(1980-2010).Cadernos De Historia,(28):296-317.

[17]Scolari,C.(2009).Digital Eco logy:Umberto Eco and asemiotic approach to digital communication.Information Communicatio & Society,(12):129-148.

[18]Schwartz,D.(2013).Art history,natural history and the aesthetic interpretation of nature art history.Natural History and the Aesthetic Interation of Nature,(05).537-556.

[19]刘朦.景观艺术构型与文化空间之人类研究[M].北京:科学出版社,2020:11-13.

[20]殷双喜.纪念碑及其作为建筑艺术的公共性[J].雕塑,2004(6):29-31.

[21][法]皮埃尔·诺拉.记忆之场:法国国民意识的文化社会史[M].黄艳红,译.南京:南京大学出版社,2020:22-24.

[22]龚金星.发扬延安精神和红旗渠精神,全面推进乡村振兴[N].人民日报,2022-10-30(1).

[责任编辑:谢薇娜]

——普法万里行走进红旗渠(三)

——普法万里行走进红旗渠(二)

——普法万里行走进红旗渠(一)