“他者”的图像表征:世界新闻摄影大赛中的中国形象研究(1967—2022)

禹夏 李溢婧

基金项目:浙江省教育厅一般科研项目“‘他者的图像表征:世界新闻摄影大赛中的中国形象研究(1976-2022)”(Y202249094)。

作者简介:禹夏,男,副教授,博士;李溢婧,女,硕士研究生。

摘 要:依循表征理论,文章基于1967—2022年世界新闻摄影大赛(World Press Photo,简称“荷赛”)所有包含中国元素的获奖摄影作品,对其宏观、中观、微观三个层面的表意框架进行了量化分析。研究发现,荷赛对中国的表征在不同历史时期虽呈现出阶段性特质,但整体上一直视中国为“他者”,基于猎奇视角,持续建构神秘且社会问题重重的发展中国家形象。文章将荷赛表征中国的结果看作一组特定历史时空内的受制于权力关系的话语实践,认为中国与西方国家在意识形态层面的博弈,西方观照中国的东方主义视角与中国立场的缺失,是导致荷赛对中国进行单向度建构与呈现的主要原因。

关键词:世界新闻摄影大赛(荷赛);中国形象;表征理论;“他者”

中图分类号:J419.1文献标识码:A文章编号:2096-8418(2024)02-0065-12

一、绪 论

(一)选题背景与文献综述

回顾摄影史的发展历程,由于光线对感光材料影响的不可更改性,人们对影像记录内容的客观真实性深信不疑,摄影术也因这种独有的记录优势在新闻领域迅速普及开来。然而,随着胶片时代的落幕以及受众媒介素养的提升,摄影师及编辑的主观介入开始被受众认知,摄影的“客观性”逐渐成为备受争议的概念。一方面,“再现”作为新闻摄影的必然要求,决定了摄影师必须对真实情况进行记录。另一方面,结构主义符号学与文化研究学者明确指出,事物天然不具备意义,“意义是被表征的系统建构出来的”[1]。在这些学者看来,摄影表征实践不是单纯地反映现实世界,而是一种文化建构的实践。

新冠疫情的大背景下,全球化与逆全球化并行,各国在话语权上的争夺日益激烈,国家形象成为新闻传播学科讨论的热点话题之一,国内外有关他国媒体对本国形象构建的研究层出不穷。目前为止,国家形象一词仍存在多种解释,学界一般从受众认知和媒介建构两个角度对其进行界定。刘小燕从受众角度出发指出国家形象是“国家的客观状态在公众舆论中的投影”[2]。本文阐释的国家形象一词参考了徐小鸽的界定——“一国在他国新闻媒介的新闻和言论报道所呈现的形象”[3],更关注媒介在国家形象塑造过程中起到的决定性作用。

世界新闻摄影比赛(World Press Photo Contest)创办于1955年,是目前国际上最具权威性的新闻摄影比赛之一。因其在荷兰举办,故被称为“荷赛”。荷赛的评定规则以及评审遴选规则在整个办赛历史中存在一定变化,但总体思路较为一致,即以西方国家新闻从业者的话语权与价值观念为主导。以2020年为例, 16位评审中有13位来自西方国家,其余3位分别来自南非、阿根廷与新加坡。[4]可见,荷赛建构的依旧是一个以西方话语权为中心的拟态环境,通过承载特定价值观的新闻摄影作品,呈现世界各国的新闻事件并赋予意义。

已有文献主要集中于摄影美学与新闻传播学两个领域。前者以阐释性的研究方法,关注荷赛获奖作品的艺术特性与修辞手法。如杨健(2012)聚焦荷赛获奖作品艺术性与新闻性之间的张力,梁力(2000)将荷赛的美学特征概括为追逐“黑镜头”,Marta Zarzycka和Martijn Kleppe认为隐喻的视觉修辞手法在荷赛战争与死亡报道中得到大量运用。后者主要依循建构主义的立场,使用内容分析法,对荷赛获奖作品建构的特定群体与国家的形象进行提炼、归纳。刘大伟(2018)、朱思良(2019)、张婷(2019)、曹丹丹(2019)分别分析了荷赛获奖作品中的儿童、难民、女性与女性运动员形象。另一些学者则聚焦特定时间段内中国摄影师获奖作品形塑与建构的中国形象。王长潇、王丹敏对1988年至2018年间获奖的中国摄影师的作品进行梳理后,发现“荷赛获奖作品呈现了多元复杂的中国形象,但也在很大程度上延续了国际主流媒体以往对中国建构的刻板印象”,弱势群体的生存境遇与生态环境问题成为摄影师的聚焦点。[5]还有一些学者在比较的维度中,探究国内摄影比赛与荷赛获奖作品中的国人形象的异同。王钟雪(2018)对中国国际新闻摄影大赛与荷赛进行比较后,指出荷赛基于东方主义的立场,通过聚焦悖论处境中挣扎的中国人,形塑了片面且面目模糊的中国人群像。

首先,国内相关文献主要围绕中国摄影师的获奖作品——中国人的“自述”展开内容分析,归纳群体与国家形象的特质,忽略了历届获奖作品中存在的大量由外国摄影师拍攝的“中国图像”——中国形象的“他述”。其次,已有的研究大多局限于归纳特定时间段内中国形象的特质,鲜有从历时性的层面梳理中国国家形象动态变迁的历程。再次,已有研究大多聚焦视觉表征的结果,归纳提炼形象的特征,缺乏对于意义生产与话语实践过程中权力运行方式与机制——中国摄影师的“自述”如何受制于外国摄影师“他述”的观照与探究。

基于此,结合后疫情时代国际关系日益复杂的背景,借鉴符号学研究的符号学与话语研究这两种路径,文本对荷赛表征中国形象的研究进行了深入推进,主要体现在以下两个方面:第一,运用内容分析法,基于框架理论的系统性分析视野,从高、中、低三个框架层次,归纳荷赛所有包含中国要素的获奖作品表征中国国家形象的框架与策略,尝试比较中国与外国摄影师表征中国框架的异同,并对荷赛话语表征实践的阶段性与总体性特性进行概括与提炼。第二,依循文化研究的路径,借用意大利马克思主义创始人之一的葛兰西(Antonio Gramsci)的文化霸权理论,阐释荷赛通过特定的评奖机制影响中国摄影师表征中国的视觉话语实践的路径,揭示荷赛维护西方国家文化领导权的方式。

(二)理论基础

1. 霍尔的表征理论

“表征”一词源自英语词汇“representation”与“represent”。随着英国文化理论家斯图尔特·霍尔(Stuart Hall)有关表征的一系列论文与书籍被译介至国内,越来越多的国内学者接受了霍尔在两部著述中分析文化表征实例时所使用的“文化研究”的方法与“构成主义”的立场,将“表征”理解与界定为“通过语言生产意义”[1](13)的过程。

表征研究目前主要存在两种视角与路径。第一种被称为符号学研究,受索绪尔(Ferdinand de Saussure)结构主义语言学的影响,旨在考察意指实践的作用方式。本文从符号学的视角入手,利用臧国仁的三层次框架理论,尝试对繁复的视觉形象进行整理与分析,归纳荷赛表征中国的叙事结构与符号策略,或者说这些摄影作品在宏观、中观、微观结构层面所呈现出的特质。第二种为话语研究,受福柯(Michel Foucault)话语理论的影响,关注表征实践与权力之间的关系。在分析荷赛表征中国的框架成因时,本文尝试阐释西方国家经由荷赛实施、运作文化霸权的方法,以此回答西方中心主义与表征中国的视觉实践之间的关联。

2. 赛义德的东方学理论

1978 年出版的 《东方学》标志着赛义德的后殖民主义批评理论在西方学界得以正式确立。在赛义德看来,“东方学是一个阐释学派”[6],其受到福柯 “话语”(Discourse)理论的影响,认为可将“东方学作为一种话语来考察”,是“西方统治、重建、管辖东方的一种风格”[6](3)与方式。此外,对于 “他者”的论述也是赛义德后殖民主义批评理论的重要组成部分。其受到拉康(Jacques Lacan)镜像理论与葛兰西(Gramsci Antonio)文化霸权理论的影响,指出“西方中心”与“东方”不仅存在二元对立的关系,东方世界还往往被呈现为西方世界的“他者”。“‘他者是用于指称某种观念的文化投射,这种投射通过一定的权力关系和话语权力建构出文化主体的身份”[7],“这种观念不断重申欧洲比东方优越、比东方先进”[6](11)。于是,通过塑造一个邪恶、神秘的“他者”——东方形象,西方世界以此达成控制东方世界的目的。本文借助赛义德的东方学理论,尝试分析西方中心主义在表征“他者”——中国的视觉实践中的具体体现。

3.臧国仁的三层次框架理论

臧国仁的三层次结构借鉴并发展了梵·迪克(Van Dijk)在《作为话语的新闻》一书中提出的报道框架理论与话语分析方法。梵·迪克认为,从宏观到微观,新闻结构可具体分为主题结构、新闻模型、微观结构、风格和修辞等五个部分。[8]主题结构指向新闻文本的全局主旨;新闻模型意指内容创作者之间约定俗成的结构,例如对于标题、导语、背景等文字信息的运用;微观结构、风格、修辞指向结构中具体文字的构成与运用。在文本中,高层次报道框架分析在于解释与概括研究样本的宏观主题;中层次报道框架分析在于评估图像与说明文字的情感走向;低层次报道框架分析在于统计与描述视觉语言的使用方式,如色彩、影调、景别的使用频次与意图。

(三)研究方法

1.研究问题

基于表征研究的两种路径,本文通过研究荷赛表征中国的话语实践,旨在回答以下两个问题:

(1)荷赛获奖作品使用怎样的视觉语言与符号,在历时性的变迁中,表征了怎样的中国形象?

(2)荷赛获奖作品为何如此表征中国形象?

2.样本选择与分析单元

本文使用内容分析法,对符合要求的作品进行编码统计分析,具体操作方法如下:在荷赛官网包含1955—2022年的所有获奖作品的线上档案库中,使用“China”以及34个省级行政区的官方英文名称(包含港澳台),例如“Shanghai”“Beijing”“Hong Kong”,共计35个关键词进行检索。配合人工查验,整理全部包含“中国元素”的图像。此处的中国元素指代一切叙述中国故事的题材,通常表现为:中国传统文化、中国环境、中国经济、华人等。需要强调的是,摄影师的中国身份并不被计算在“中国元素”的范围之内。为防止在样本整理阶段出现遗漏,本研究由2位研究人员进行样本搜集整理。

最终获得分析样本541幅,其中单幅获奖作品的数量为40个,组图中全部图像均为中国主题服务的条目数量为43个,组图中只有部分涉及中国元素的条目数量为21个。由于组图中的多张照片均为同一主题服务,因此在高层次框架和中层次框架分析中,研究将组图看作为一个样本进行分析。而在低层次框架分析中,研究将对所有样本图像(541幅)进行具体分析。

3. 研究可信度

研究由2位接受专业训练的编码员同时完成,采用霍斯提 (Holsti) 公式进行信度测试,得出一致度为95%。

4. 样本时间跨度与历史阶段的划分

样本选取的时间跨度为1967年至2022年。1967年是包含中国要素的获奖作品出现的最早年份,2022年为本研究样本选取截止时间。根据荷赛表征中国国家形象的话语实践中体现出的阶段性特征,研究将样本选取的时间跨度划分为5个阶段:1967年至1978年、1979年至1989年、1990年至2000年、2001年至2009年、2010年至2022年。划分首先基于荷赛包含中国要素的获奖作品在数量、拍摄题材、作品来源、拍摄立场等方面表现出的显著性特征。1990年之前中国摄影师参与赛事的程度非常低,同时包含中国要素的获奖作品总数也很少(11个),持负面立场的获奖作品比例低(27%)。这其中,在1967年至1978年间,所有的獲奖作品关注的都是较为宏大的政治性议题,普通百姓的日常生活在荷赛不可见。改革开放后,摄影师的目光开始汇聚在令西方世界感到惊奇的普通百姓与政治人物的生活场景中,中国形象带有鲜明的东方主义特征的“神秘”气质。1990年至2000年间,尽管包含中国要素的获奖作品总数达到了21个,但中国摄影师的参与度仍旧很低(仅有2次获奖);同时在拍摄题材与态度立场上,此阶段的作品呈现出鲜明的一致性——聚焦国企改革、农民大规模进城务工历程中的底层生活图景,一半以上的获奖作品持负面立场。2001年至2009年间,中国媒体与摄影师获奖次数大幅提升,接近获奖总数的一半。同时,在表现题材上,经济与生态环境议题成为外国摄影师关注中国社会转型的切入口。2010年至2022年间,中国媒体与摄影师获奖次数首次超过了外国媒体与摄影师;拍摄题材中,生态环境与中国社会成为中国摄影师斩获奖项的突破口,但这些作品绝大部分都持负面的态度与批评的立场。其次,5个阶段的划分也参考了中国当代社会的发展进程,特别是改革开放与社会转型不同历史时期的阶段性特点与社会主要矛盾。比如,20世纪90年代初开启的国企改革转制与农民工大规模进城务工的历程。同时也顾及了一些重大历史性事件,因为这些事件与相关拍摄题材往往会在荷赛获奖作品中反复出现。比如宣告我国全面参与世界经济体系、深化改革开放的标志性事件——2001年加入世界贸易组织,2008年的汶川地震与北京奥运会的成功举办等。

二、荷赛中包含中国元素的样本分析结果:负面为主,聚焦底层

(一)高层次结构框架

高层次框架是在宏观层面上对样本进行分析。在本研究中,分析类目包含了样本性质、获奖数量、获奖和提名类别、样本主题、摄影师单位、获奖和提名时间。

1. 样本性质与获奖时间

荷赛于1955年正式成立,从1956年开始细分多个奖项。在包含中国元素的104个样本(组图与单幅)中,组图的总占比为62%,单幅图像占比为38%。69%的获奖图像出现在2001年后。研究认为,2001年中国加入世贸组织在国际经济与金融领域中崭露头角,2008年北京奥运会的成功举办所带来的国际关注度提升以及国内媒体与摄影记者投稿量的增加是造成这一现象的主要原因。

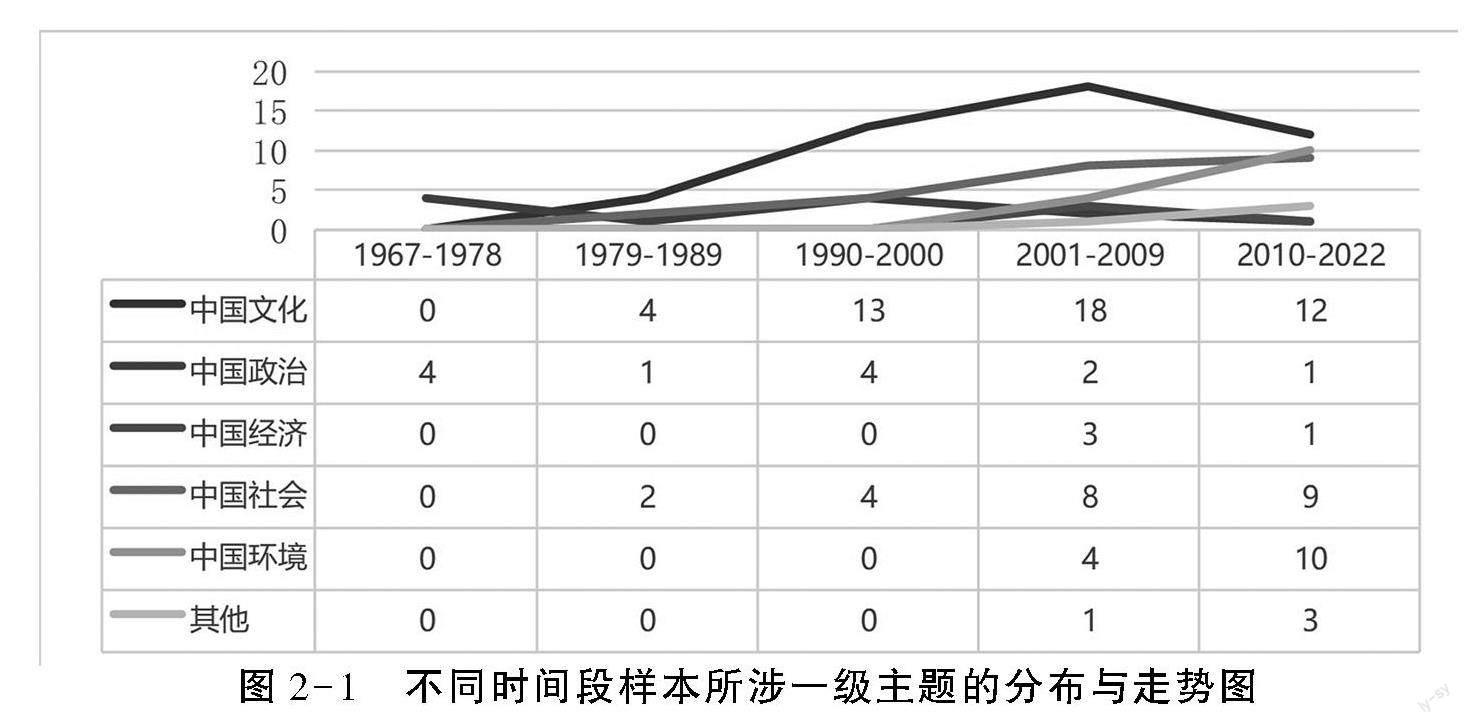

2. 样本主题与获奖时间

中国文化是涉及最多的一级主题,共有47个样本,占总体的45%。中国社会、中国环境、中国政治、中国经济分居其后,分别有23、14、12、4个样本。对一级主题中国文化进行细分后,研究发现,体育是被描述最多的二级分类,有26个样本,占比55%;艺术与传统文化、信仰与宗教、医学(中医)与其他,分别有14、4、3个样本。

文化备受关注的重要原因在于摄影师与媒体可以通过这些“新奇而陌生”的符号传达其对中国形象的多重认知。其中以少年杂技与体操运动员为典型, 9次获奖。此类图像大多采用低调与黑白色彩描述儿童运动员艰辛的训练场景,并配以strict regime[9]、grueling routines[10]等文字来渲染制度的严苛,常在荷赛评选后被西方媒体用作批评中国竞技体育实行的“举国体制”的“证据”。此类图像在情感态度上大多呈现为负面。对藏族宗教仪式(2次获奖)、少林武功(2次获奖)与中医(2次获奖)的反复表征,形塑了一个带有浓厚东方学色彩的神秘且欠发达的国家形象。

从图2-1中可见,除1979—1989年外,文化均为呈现数量最多的一级主题。2001年后,环境成为荷赛表征中国的一个热门议题。这些影像大多用以呈现、阐释经济发展与生态环境破坏之间的因果关系。同时,描摹中国社会日常生活图景的照片数量在近年来呈现出上升趋势。如2018年获人物类三等奖的《窑洞中的兄弟》,描述的是山西地区居住于“窑洞”里的居民的日常生活。2015年获日常生活一等奖的《牲口集市》,呈现彝族人民在露天牛马市场进行交易。但这些图像聚焦与呈现的仍旧迎合西方受众想象的前工业化时代的传统生活图景。

3. 获奖和提名类别

体育类从1979年开始逐渐成为得奖次数最多的类别,其次是艺术与娱乐类。此外,当代问题与自然环境在2001年后得到了較高频次的呈现。在荷赛所有奖项中,年度图片奖是最受关注的奖项。然而涉及中国元素的图像仅有过一次获奖机会,该作品因主观性极强的倾向性报道而备受争议。

4. 获奖作品来源

由图2-2可见,2010年前外文媒体的投稿图像在所有样本中的数量和占比均为首位;此后中国媒体投稿的图像在获奖数量和占比上逐渐超过了外文媒体。这说明在2010年前,尤其在胶片摄影为主流的年代,荷赛表征中国的话语权几乎都被外媒与外籍摄影师垄断。这种话语霸权的后果不仅体现在获奖数量与规模上,其对国内新闻摄影从业人员还产生了潜移默化的深远影响。这些获奖作品形成了一种特定的表征中国的摄影范式——遵循问题意识导向,以揭示社会转型发展中存在问题、弊病为主旨,渲染体制对个体权利的压制。

(二)中层次结构框架

在中层次结构框架下,本研究对包含中国元素的样本图像进行了情感性质方面的分析。研究将照片情感态度的倾向分为以下三种:正面,叙述或肯定了有关中国社会诸方面的发展状况与取得的成就;负面,呈现了中国社会、环境等方面存在的矛盾与问题,在态度上有明确的批评与否定意味;中性:以事实描述为主。

在104个样本中,53%样本在情感性质上的呈现为中性;负面的样本数量为45个(占比43%);正面样本数量最少,为4个,如2017年获得自然类目组图二等奖的作品Pandas Gone Wild,呈现了中国在保护大熊猫这一濒危动物上做出的努力。

1.情感性质与获奖时间

根据图2-3,从1990年开始,带有负面情感性质的样本在数量和占比上均呈现出明显的上升趋势,在2010年至2022年间,负面占比达55%,此间10个涉及生态环境议题的获奖作品,8个为批评性报道。

2.情感性质与图像主题

根据图2-4,在一级主题“中国环境”“中国政治”“中国经济”中,均有超过50%的样本所诉情感为负面; “中国社会”“中国文化”“中国经济”类目中并没有出现明确带有正面情感性质的获奖作品;负面样本数量最多的是“中国文化”,在这一领域中,摄影师往往调用常见的拍摄题材,比如体育与艺术,隐晦地表达不满与批评的情绪。

3.情感性质与摄影师单位

从图2-5中可见,国内摄影师与媒体获奖作品的负面情感占比明显多于外国媒体与摄影师。这一现状一方面说明了荷赛对于新闻专业主义所界定的新闻价值观的偏执与推崇,另一方面也揭示出荷赛在实际运作中扮演着西方中心主义维护者与霸权实施者的隐性角色——符合西方社会对于“他者”想象的揭丑式作品更容易获得评委的青睐。通过贯之始终的评审标准,荷赛形塑了一种表征中国的特定话语与范式,持续地影响着国内摄影师对于拍摄题材与报道立场的选择。获奖作品中最为知名的是卢广拍摄的“艾滋病村”“关注中国污染”组图。凭借对中国环境生态问题的持续揭露与关注,《南方都市报》摄影记者方谦华前后两次在自然类别中斩获奖项。2008年其单幅摄影作品《中国万州自然保护区内濒临灭绝的植物》获得自然类别单幅金奖。但在说明文字里,方谦华却由这种罕见的楠木叶,引申到对于当时尚未完工的三峡工程的质疑与否定中。2008年2月,方谦华接受中国新闻社记者采访谈及获奖原因时,则完全回避了作品包含的批评色彩,认为自己获奖的原因在于“肖像的拍摄手法能用光和影鲜活地表现出植物的肌理,同时也表现出植物的濒危状态”[12]。一张情感倾向中立的照片,在参加荷赛时就能被赋予强烈的批评色彩,可见荷赛文化霸权实施方式的隐匿与高效。

(三)低层次结构框架

低层次结构框架下,研究按照样本性质把图像分为单幅图像与组图两个类别。其中,“单幅”共计40个图像,“组图”共计64组,541个图像。

1.镜头语言:“客观”中显露冷峻

在单幅图像中,能够涵盖更多信息的远景与全景是新闻摄影从业者偏好使用的景别,两者占比达74%。相比于情绪积极的高调,情绪压抑与沉重的低調图像在荷赛中更加常见。在整体样本中,低调占比34%,而高调只占3%。曝光准确能够涵盖更多画面元素的中间调仍是主流选择。视角往往被认作是对被摄体身份构建的方式之一,在单幅图像的视角选择上,没有一个样本使用表现赞扬、肯定意味的仰拍视角,61%图像是在平视的角度下进行拍摄。色彩运用上,彩色照片成为主流,占比71%;在12个黑白样本图像中,仅有4张拍摄于2000年前。可见,黑白效果除了技术限制下的不得已为之外,更多是以一种冷峻的视觉叙事风格被摄影师反复运用。

2.图像中主要人物:聚焦困于体制的基层图景

在包含主要人物的34个单幅图像中,普通市民是被描绘最多的人物对象,这7个样本涉及了中国社会、中国文化、中国环境、中国政治4个主题,且获得了包括艺术与娱乐、科技、突发新闻在内的5个类别奖项。组图中被表征频次最多的是艺术创作者、儿童与成人运动员。其中,46张呈现儿童运动员艰苦训练场景的图像多被用以批评“举国体制”的残酷性,49张涉及艺术创作者的图像更多聚焦基层从业人员的生存处境,比如受资本剥削的油画工人、成名无望的横店群演、四处流浪巡演的残疾人杂技团成员等。

三、中国形象在荷赛中的变迁:从陌生的好奇到带有偏见的渲染

根据上述数据分析可以发现,荷赛表征的中国形象呈现出阶段性的特征:1967—1989年,中国形象呈现为东方学视角中的神秘国度;1990—2000年,在形塑笼统的东方特质同时,开始聚焦社会中的边缘群体;2001—2009年,通过聚焦于体制对个体的压迫,关注中国现代化与社会转型进程;2010—2022年,进一步形塑社会问题重重的发展中国家图景。在这4个不同的阶段里,中国形象的改变呈现出缓慢而线性发展趋势,各阶段形象仍旧存在相互叠加之处——少数民族、宗教、武术、中医、传统生活方式等带有“中式特质”的议题与图像要素不断出现,对“他者”形象的形塑与建构,贯穿于荷赛评奖过程的始终。

(一)1967—1989年,满足西方受众猎奇心理的神秘国度

此间样本总数较少,共计11个,只有2个负面样本,81%的样本由外国摄影师拍摄。这个阶段的获奖作品仅涉及3个主题,分别是中国政治、中国社会和中国文化。

一方面,受限于经济条件,中国境内拥有相机的人群少之又少。另一方面,刚刚摆脱“作为宣传手段”的中国摄影还是与西方摄影存在脱节。[15]两种因素的叠加使得此间获奖和提名作品绝大多数为外国摄影师拍摄,中国本身在荷赛塑造中国形象的过程中呈现为“失语”状态。

以1989年获科学与技术组照三等奖、由Alon Reininger拍摄的作品为例。这是一个由10张照片组成的组图,展示了针灸、拔罐、光疗、电疗等中国传统医疗技术在日常生活中的运用。组照以全景着力聚焦“针灸”等具体形象与奇特的中医诊疗过程,以此呈现有别于西方现代化医疗手段的神秘气质。

1986年获得日常生活单幅一等奖、由Alain Le Garsmeur拍摄的作品,以曝光不够充分的暗调与复古的色调,呈现了国企职工大院里工人的日常生活场景。低矮破旧、炊烟缭绕的平房与佩戴红领巾的儿童,成为向西方受众阐释欠发达的社会主义国家的理想符号。

(二)1990—2000年,猎奇视角下涌现的社会边缘群体

这个阶段共有21个样本,仅有2个样本为中国摄影师拍摄。同时,本阶段没有呈现中国正面形象的作品,由11个负面样本与10个中性样本组成。在11个负面样本中,有5个均归属于一级主题中国政治的叙述。其次,西方国家对中国意识形态的偏见与政治制度的敌视开始借助这些边缘群体被明确地表达出来。儿童运动员痛苦训练场景夹带批评“举国体制”残酷性的说明文字,在此间被外国记者反复呈现。1994年Gueorgui Pinkhassov获得艺术与娱乐组照一等奖的作品,借助一群参与地下与先锋艺术从业者的肖像,表达对于“现有的制度与政权的抵抗之意”[13]。

(三)2001—2009年,经济腾飞背景下生活困难的平民

本阶段由于奥运会的举办和中国整体经济实力的持续提升,包含中国元素的获奖作品在数量上达到峰值,共有36个。普通中国民众的日常生活进入荷赛观照的视野,傅拥军呈现杭州市民日常生活的《西湖边的一棵树》获得2009年自然类组图二等奖。但情感态度与立场负面的作品,仍是此阶段中国叙事的主基调,占比29%。参赛作品往往基于威权国家的认知框架,反复形塑普通民众困难的生活场景,巩固西方受众对中国的刻板印象。[14]

(四)2010—2022年,国际影响力增强但社会问题重重的发展中国家

样本统计显示此阶段共有36个样本。报道题材涵盖突发灾难事件,如天津港爆炸事故、青海玉树地震、大连输油管道爆炸事故,以及环境与生态恶化、农村空心化、劳工、妇女与未成年人权益受侵、动物权利未获保障等。即便是报道立场较为中立的两个获奖项目《牲口集市》与《窑洞中的兄弟》,呈现与建构的仍旧是中国中西部省份欠发达地区的前工业社会生活场景。外国摄影师也依旧在这些地区寻找符合东方主义想象的拍摄题材。以2016年由摄影师Kevin Frayer拍摄的,获日常生活类组图二等奖的作品为例。这组照片用暗调,呈现了一个盛大但破陋的宗教仪式,与会者普遍衣衫褴褛。在说明文字中,拍摄者特意强调了与会的僧人们住在佛学院的周边的茅草屋内。[15]茅草屋与图像中衣衫褴褛的信徒,共同形塑了一个神秘且欠发达的国家形象。

值得一提的是,本阶段出现了一些夹杂在组图中的零星样本,这些图像的主题往往与中国无关,其中的中国元素主要指涉场景中不可忽略的中国人。例如,2016年获奖的描述南极科考活动的组图,出现了来自中国的科研人员;在2018年描述非洲埃塞俄比亚经济发展的组图中,出现了在当地创业并带动当地经济发展的中国商人。这些形象往往是轻松愉快的,中国形象在其中也被赋予较为正面与积极的意义,可以理解为中国日益增強的国际影响力在荷赛中的折射与体现。

四、荷赛表征中国框架的成因分析:意识形态的博弈与中国立场的缺失

荷赛作为新闻摄影领域的最具权威性的赛事,呈现出的国家形象可以理解为摄影师、评审机制、新闻观念与国际关系多方因素博弈后的结果。本文将荷赛表征中国的结果看作一组特定历史时空内的受制于权力关系的话语实践,从西方马克思主义中的意识形态理论、赛义德的东方学思想等理论视角,分析其表征中国框架的成因。

(一)作为维护意识形态的工具

“文化帝国主义”概念的提出者赫伯特·席勒(Herbert Schiller)曾明确指出:“电影、广播电视节目、书籍、新闻报道等随处可见的文化产品或服务,他们所提供的并不仅仅是消息和娱乐,同时也是传播社会价值或政治观点的工具。”[16]尽管经过传播学批判学派学者们的奋笔疾书,媒介内容中的主观性已经被观众所充分认知,但摄影作品仍被经常性地误认为是现实世界的真实截图。周宪认为:“视觉文化本质上是一个在视觉符号的表征系统内展开的视觉表意实践,其中蕴含了许多的隐而不显的体制、行为、意识形态和价值观。”[17]从这个角度上来说,纪实类摄影图像与任何新闻文本一样,都带有叙事维度,其间都存在着复杂的权力关系。在阿尔都塞(Louis Pierre Althusser)看来,媒介文本中的意识形态,特别是宰制阶级的文化习俗与价值观念是不可避免的,它甚至取代了人的主体而存在。美国大众文化理论家费斯克(John Fiske)则将宰制阶级意识形态发挥作用的方式阐释为:“它用隐喻使新奇而陌生的事情具有熟稔的形式和意义。以二元对立的结构,将对立或边缘群体、事物呈现为异端与异质。”[18]

中国文化这一主题在荷赛获奖作品中高频出现,原因就在于涉及中国文化领域内的诸多报道题材与形象符号,不仅对西方受众而言是全然“陌生的”,且能轻松地被拍摄者置于二元对立的报道框架,以特定的隐喻被西方受众解读。在荷赛摄影作品中,非主流艺术家、边缘与底层群体、儿童运动员,甚至动物园里的动物、濒临灭绝的植物,因适合承载特定的报道框架,而被反复表征与获奖。单一隐喻的重复出现使得形象被固定,转变为“知识”性的存在,从而实现意识形态的再生产与对西方国家文化领导权的维护。

(二)作为“他者”的表征实践

在赛义德看来,东方主义本身就暗含了一种极不平衡的权力关系:作为主体与“自我”的西方是文明且发达的,沦为客体与“他者”的东方则表现为野蛮和落后,是需要被西方“教授、殖民、统治”的。通过这样的话语体系,西方才能在此消彼长的权力对冲中不断建构并固定“君临东方”的身份。[19]

虽然,随着中国经济实力的增强与国际影响力的扩大,荷赛对于中国的呈现也从最开始的“好奇”逐渐转化为刻意将中国表现为“冲突”与“矛盾”发生的场所。但总体来说,荷赛获奖作品将中国建构为“异端”与“他者”的面目未有本质性变迁。“异端”的确立意味着对立双方共识的达成,当“被压迫”“被书写”的东方接受了这种书写出的形象时,冲突也就被缓解了。[18](24)作为观众、摄影师、评审的主体,通过意识形态的召唤,不断被建构为西方中心主义的拥趸,意识形态从而由观念进入到表意实践,成为物质性的存在。对于接受东方主义二元对立关系的外国摄影师和部分中国摄影师来说,新闻报道所要求的“客观视角”自始至终就是一个伪命题,他们能够呈现和意欲呈现的只能说是符合特定意识形态想象的片面的中国图景。

(三)中国立场的缺失

中国立场的缺失主要表现为中国摄影师拍摄的图像数量的不足。一方面,2001年前,由外国摄影师拍摄的图像占据了主流,彼时中国摄影师的发言在声量上是微弱的。尤其是在1967—1989年,中国在荷赛中的地位趋近于斯皮瓦克(Gayatri C.Spivak)在描述无法发声的第三世界时使用到的“属下”的位置。[20]由于声音被忽视,从而无法在第一世界书写其形象时做出抵抗,更无法提出自身诉求以进行改变。

另一方面,中国立场的缺失也表现为中国评委的缺位与中国摄影师的失语。首先,荷赛评委席历来都是西方人的天下。除顾铮担任过2013年度(第56届)评审团终审评委外,再没有中国评委入围荷赛终审评委席。其次,二元对立的确认意味着在一些情况下连东方自己都接受了这种不公正的表达。在荷赛对于中国形象的建构中,可以看到一些被召唤为“西方中心主义”拥护者的中国摄影师,他们对于图像的价值判断并非出于中国社会的现实要求,而是基于东西对立的一种想象性关系——通过形塑民众被政府压制的形象以满足西方评委、受众对中国的成见与想象。获奖作品中的中国与中国人形象,无疑都是经过特定评奖机制与意识形态“棱镜折射”后的固有看法,“是带有某些刻板印象的偏见后的单向度解读”[21]。

五、结语:解读荷赛的视角与路径

通过对荷赛中包含中国元素的获奖作品进行量化分析,研究发现了其在表征中国时存在的明显偏向,中国始终作为与西方对立的“他者”而存在。借助媒介批判学派的相关理论,本研究对表征实践背后的意识形态倾向与霸权运作方式进行了揭示与分析。

对于这项长期由西方话语体系把持的新闻摄影赛事,首先,国内参赛的摄影记者与研究者应充分认识到该赛事的局限性,不用因为没有中国摄影师获奖而产生失落心理,更不应该视获奖为唯一目标,迎合评奖标准,刻意改变自己的拍摄初衷。其次,国内受众应提升自己的媒介素养,增强辨别是非的能力,不因荷赛聚焦社会冲突与矛盾而对自己所处的现实世界产生认知偏差;最后,国家也可以通过搭建具有国际影响力的摄影评奖平台与传播渠道,参与国际话语权的争夺,努力消解与打破西方国家在新闻摄影领域长期把持的话语霸权地位。

虽然研究对荷赛进行了意识形态上的批判,但这并不代表荷赛就没有任何可取之处。其在新闻摄影的现场纪实性上为全球新闻摄影行业树立的标杆,仍值得我们借鉴与学习。此外,为了改变西方话语长期占据霸权地位的现实,荷赛也尝试在评选机制上做出调整。从2022年开始,荷赛对参赛作品按摄影师所在的大洲进行分类评比,在一定程度上增强了第三世界国家参赛作品的可见性。

参考文献:

[1][英]霍尔.表征:文化表象与意指实践[M].徐亮,陆兴华,译.北京:商务印书馆,2003:23.

[2] 刘小燕.关于传媒塑造国家形象的思考[J].国际新闻界,2002(2):61.

[3] 徐小鸽.国际新闻传播中的国家形象问题[J].新闻与传播研究,1996(2):35.

[4]荷赛官方.Meet the jury of the 2020 Photo Contest [EB/OL].https://www.worldpressphoto.org/news/2020/photo-contest-jury.

[5]王长潇,王丹敏.“荷赛奖”眼中的中国形象——对1988-2018年中国获奖作品的内容分析[J].当代传播,2018(6):99.

[6] [巴勒斯坦]爱德华·赛义德.赛义德自选集[M].谢少波,韩钢,译.北京:中国社会科学出版社,1999:32.

[7] 邹威,华伏珊.斯图亚特·霍尔与“他者”理论[J].当代文坛,2014(2):62.

[8] [荷兰] 梵·迪克.作为话语的新闻[M].曾庆香,译.北京:华夏出版社,2003:54-60.

[9] Tom ,S.1994 photo contest.Retrieved April 12,2023,from https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1994/33029/1/1994-Tom-Stoddart-SP2.

[10] Wang, T. Sweat makes champions.Retrieved April 12,2023,from https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2017/28797/1/2017-Wang-Tiejun-DL2. 2023-04-12.

[11] Fang ,Q. 2008 photo contest. Retrieved April 2,2023,from https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2008/30691/1/2008-Fang-Qianhua-NA1. 2023-05-02.

[12] 中國新闻网.一片楠木叶子勇夺荷赛奖 方谦华谈创作初衷[EB/OL].https://www.chinanews.com.cn/cul/news/2008/02-08/1159386.shtml. 2023-05-02.

[13] Gueorgui, P. 1994 photo contest.Retrieved April 17,2023,from https://www.worldpressphoto.org/collection/photo-contest/1994/gueorgui-pinkhassov/1.

[14] Qi ,X. 2008 photo contest.Retrieved April 18,2023,from https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2008/30629/1/2008-Qi-Xiaolong-AE3.2023-06-18.

[15] Kevin, F. 2018 photo contest.Retrieved April 18,2023,from https://www.worldpressphoto.org/collection/photo-contest/2016/kevin-frayer-dls/1.2023-06-18.

[16] Herbert ,S.(1981).Who Knows: Information in the age of the Fortune 500.Norwood, New Jersey:Ablex Publishing Corporation.

[17] 周宪.视觉建构、视觉表征与视觉性——视觉文化三个核心概念的考察[J].文学评论,2007(3):18.

[18] [英]约翰·费斯克.关键概念:传播与文化研究辞典[M]. 李彬,译.北京:新华出版社,2004:24.

[19] [巴勒斯坦]爱德华·赛义德.东方学[M].王宇根,译.上海:上海三联书店,2020:3-4.

[20] 陈永国.从解构到翻译:斯皮瓦克的属下研究[J].外国文学,2005(5):37.

[21] 王钟雪.中国人形象的摄影范式与视觉表征[D].华中师范大学,2019:46.

[责任编辑:高辛凡]

The Image Representation of “The Other”: A Study of Chinas Image in World Press Photo Contest(1967—2022)

YU Xia & LI Yi-Jing

This study mainly depends on representation theory to quantitatively analyzes the semantic framework of all award-winning photography works containing Chinese elements in World Press Photo Contest (WPP) between 1955 and 2021 at three levels: macro, meso, and micro. Research finds that although the representation of China in WPP shows phased characteristics in different historical periods, the overall representation still takes China as “the Other” in orientalism based on the perspective of curiosity, and continuously constructs a mysterious and socially problematic image of a developing country. This article views the results of the WPP as a set of discourse practices constrained by power relations within a specific historical time and space. It argues that the ideological game between China and western countries, the perspective of orientalism in western observation of China, and the lack of Chinese stance are the main reasons for the one-way construction and representation of China by WPP.