石灰石的自述

在《石灰吟》中,明代诗人于谦对石灰进行了热情的赞颂。那么,石灰到底是如何生产出来的呢?一起来听听石灰石的自述。

我是一块深藏在大山深处的石灰石,是充满智慧的人们发现了我,把我从大山中带出来。之后,我经过一系列的“变身”,成了石灰这种常见的建筑材料,被广泛运用于建筑、道路、桥梁等工程中。同学们,你们想不想知道我是如何变身的?

采矿

我的变身是从采矿开始的。我是一种含有高浓度钙质的岩石,但是我居住在山体或地下,所以人们要想得到我,需要进行开采。采矿过程中,作业人员会使用爆破、钻孔等手段,诗人于谦说的“千锤万凿出深山”可一点都不假。

破碎

因为我是天然形成的,大小不一,所以人们将我开采出来后,需要先进行破碎,目的是将大块破碎成小块,以便后续的煅烧和粉磨。所以,刚刚经历了“千锤万凿”的我,又要被放入破碎機器中进行破碎。破碎过程中,我需要经过多次破碎和筛分,才能成为合适的颗粒。破碎过程中,我被搞得头昏目眩,还伴随着撕心裂肺的疼痛,但是一想到经历了痛苦,就能变成对人们有用的石灰,我就什么都不怕了。

煅烧

千万别以为“粉骨碎身”之后就算结束了,我还需要被“烈火焚烧”,也就是煅烧。煅烧是石灰生产过程中的核心步骤,这个过程中,我要在800摄氏度的高温下被煅烧。大家想想,夏天30摄氏度的温度,人们都热得难以忍受,何况是800摄氏度!那时候,我也感觉自己快要坚持不住了,不过想起凤凰涅槃,才能浴火重生;梅花凌寒,才能傲然怒放,许多美好的事物都是经历了一段艰难和考验,才具有了更加夺目的光辉,我就又充满了力量。终于,经过煅烧,我逐渐变成白色,成为了石灰。

冷却

经过高温煅烧后,我的温度太高,需要经过冷却才能进行粉磨。常用的冷却方式有自然冷却和强制冷却两种。自然冷却是将我直接暴露在空气中进行冷却,这种方式简单易行,但冷却时间较长。强制冷却则是通过强制通风将冷空气吹向煅烧后的我,以加速冷却速度。对于我来说,无论哪种方式,都感觉是一种享受。

粉磨

冷却好以后,我还要被磨成粉末状,以便于运输和使用。

这下,我就真正变身成人们所熟悉的石灰了。虽然这个过程中,我经历了难以想象的痛苦,但是能从一块不为人知的石灰石变成对人们有用的石灰,我觉得一切都是值得的。

很多人都听说过郑板桥,却不知郑燮是谁。其实,郑燮就是郑板桥。郑板桥这个名字,还是他自己给自己取的呢。因为他老家扬州兴化城外有座木板桥,长大离家后的郑燮思念家乡,于是就给自己起了个号叫板桥。作为清代“扬州八怪”的主要代表人物,郑板桥诗书画皆旷世独立,推陈出新,人称“三绝”。

板桥“三绝”

“一绝”——书法

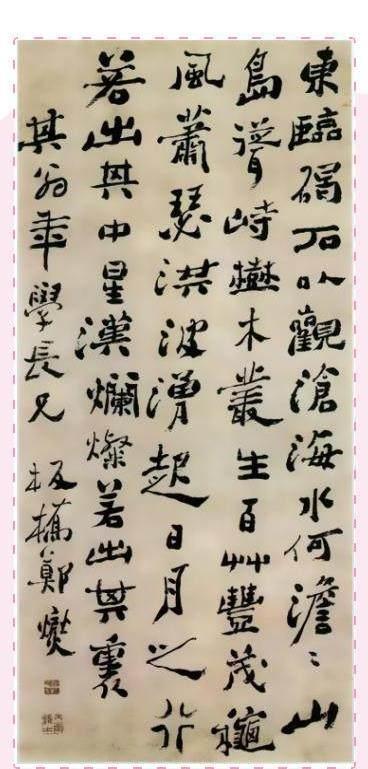

在清代文坛上,千人一面的“馆阁体”盛行,并成为科举取士的标准。早期,郑板桥为博取功名,也学写“馆阁体”,但后来他又转学苏东坡和黄庭坚等人的书体,且“学古而不拟古”,在继承前人的基础上,独辟蹊径,自树一帜,敢于创新,形成了独具特色的“六分半书”。“六分半”是郑板桥对自己独创性书法的一种谐谑称谓。所谓“六分半”,其意大体是隶书,但掺杂了楷、行、篆、草而独创一格的书写风格,人称“板桥体”。郑板桥书法作品的章法很有特色,他能将大小、长短、方圆、肥瘦、疏密错落穿插,如“乱石铺街”,纵放中含着规矩。看似随笔挥洒,整体观之却产生跳跃灵动的节奏感。

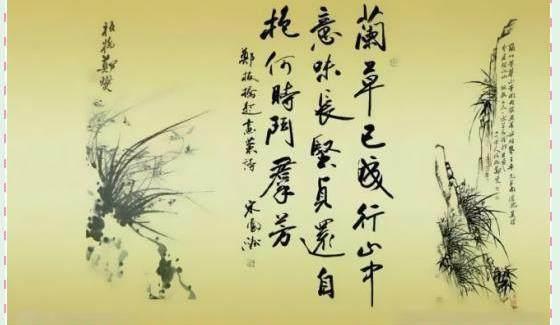

“三绝”——诗作

郑板桥的诗作立意高远,富有情趣,恰似一股清新之风吹过文坛。不仅如此,他还创作题画诗。郑板桥的题画诗摆脱传统单纯以诗就画或以画就诗的窠臼,他每画必题以诗,有题必佳,达到“画状画之像”“诗发难画之意”,诗画映照,无限拓展画面的广度。

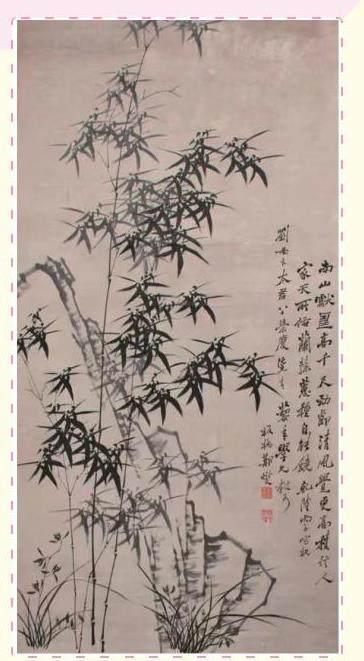

“二绝”——绘画

郑板桥对绘画也有很高的造诣,他擅长画竹、兰、石、松、菊等,尤以风格劲健的兰、竹最为著称。郑板桥画笔下的竹,用笔遒劲圆润,疏爽飞动,浓淡相映,虚实相照,妙趣横生,竹兀傲清劲、别具一格,具有高度的艺术表现力和艺术感染力。郑板桥的画多以水墨写意,极少设色。他曾说“我有胸中十万竿,一时飞作淋漓墨”,所画的竹子体貌疏朗、笔力瘦劲,自有一番超凡脱俗的风格,时称“郑竹”。

纵观郑板桥一生,率性而活,独醒于浊世,就算吃了亏也从不放在心里,他说的“难得糊涂”,如今成了世人的醒世名言。但对于自己热爱的艺术和文学,他却清醒执着,最终达到了常人难以匹敌的高度。更难能可贵的是,他生活的时代正值“康乾盛世”,趋炎附势的媚世之风笼罩了文坛和艺坛,在一定程度上也禁锢了人们的思想,阻碍了文学艺术的发展。而郑板桥在自己的领域里大胆探索,推陈出新,为清代文坛、艺坛增添了一丝生气,对后世的影响很深。