新工科背景下食品微生物学混合教学模式的探索与实践

王玉荣 侯强川 赵慧君 屈定武 郭壮

微生物分布广、种类多,与人们的生产和生活息息相关。在食品领域,微生物是一把“双刃剑”,一方面,微生物菌体、代谢产物及酶类有利于食品的加工、贮藏及人与自然的可持续健康发展,如食醋、酒类、面包等的生产都需要微生物的参与;另一方面,微生物也易引起食品腐败变质、毒素污染,是引发粮食损失和食物中毒等的重要因素之一。

作为食品类专业学生的专业主干和学位课程,食品微生物学是研究与食品有关的微生物以及微生物与食品间关系的一门交叉性学科,涉及内容十分广泛,与食品发酵、食品安全、食品添加剂和食品保藏等行业密切相关,具有非常强的实践性与应用性。然而,现阶段的食品微生物学教学大多采用传统的教学模式,难以保障学生学习效率的提升、产业现状的融合及培养目标的实现。因此,积极探究适应新时代发展要求的食品微生物学教学模式,培养能应用好这把“双刃剑”的高质量食品专业人才是极为必要的。

近年来,教育部先后提出了建设新工科、调整优化学科专业设置的系列发展战略,旨在推动高校积极主动适应经济社会发展需要,深化学科专业供给侧改革,全面提高人才自主培养质量,建设高质量高等教育体系。在此背景下,教学团队从优化教学大纲、创新教学模式、改革考核体系等方面,对食品微生物学课程教学进行融合性创新与反思,加强学生对理论知识的掌握与实践能力的提升,以期为实现食品专业人才培养目标提供参考。

一、确立成果导向,优化教学大纲

教学大纲是教学指导性文件,也是教师实施教学的重要参照。为保证教学质量,结合学校应用型、综合型的办学定位及专业实际,教学团队以成果为导向,依据“反向设计、正向实施”的原则优化了食品微生物学课程的教学大纲,不仅明确了本门课程的教学内容,还对教学目标、课时安排与教学环节、考核评价内容及标准进行了细化。

食品微生物学课程的理论部分包括四项课程目标,涉及问题分析能力、设计/开发解决方案、工程与社会以及沟通能力,并针对不同章节内容设定知识目标、能力目标以及素质目标。比如,通过“微生物的生态”和“食品腐败变质及其控制”章节的学习,学生需要掌握微生物与食品腐败及其控制,微生物与食源性疾病、食物中毒的基础知识,了解影响食品工程设计目标和技术方案的微生物因素,能够分析和评价食品深加工等相关领域工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。明晰的教学目标不仅有助于教师组织教学,也可帮助评估教学质量与学生学习效果。

随着现代科学技术的迅猛发展,越来越多的新兴技术手段在食品生产、检测中得到应用与推广。为保证教学大纲的先进性及教学内容的现代化,教学团队结合生产实际,从教学目标及学情背景出发,及时更新教学大纲,优化教材建设,补充了学科前沿知识,并融入思政元素。

二、以学生为中心,创新教学模式

知识体系和教学设计是课程建设的核心,对教学实施及人才培养发挥着重要作用。食品微生物学课程理论教学共计48学时,包含10个章节,前6章为微生物基础知识,后4章涉及微生物生产应用与危害防治,内容丰富,涉及学科较多。在传统的教学模式中,课堂教学多以教师讲授、学生“聆听”为主,“满堂灌”的教学方法容易导致课堂氛围沉闷,学生产生疲劳感,影响学习主动性及学习成效。

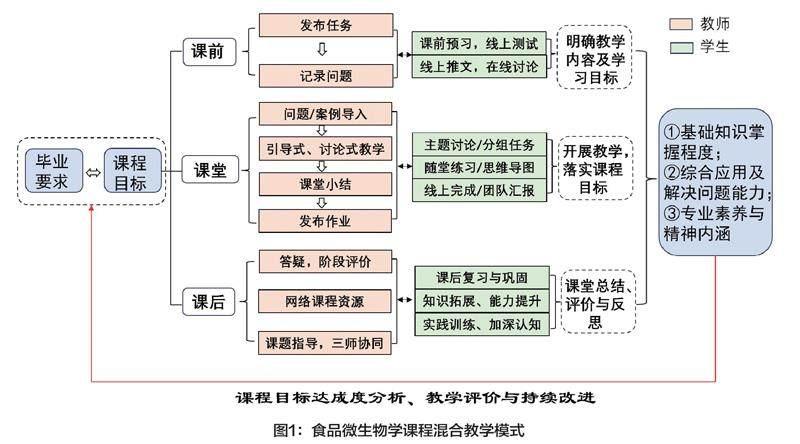

为此,教学团队坚持以学生为中心,课前做好学情分析,明确教学目标,将教学内容以PPT、短视频、图片、热点讨论等形式进行展现,提前设计教学环节并发布学习任务,激发学生学习内驱力,由“要我学”向“我要学”转变。课中先以案例或问题导入启发学生思考,再通过探究式、讨论式等教学方法引导学生主动探索并积极参与课堂互动,逐步培养学生的课堂主体性和能动性,使其不仅“学会”,更具备“会学”的能力。课后发布相关行业问题、调研等形式巩固所学知识,同时在实验教学、生产实习、课外创新训练等环节中加强实践训练,加深理解并拓宽视野。除了“线上线下相结合”“课内外相结合”的模式外,教学团队还邀请企业导师进行实践指导,做到“校内外相结合”,使学生深入了解产业现状及行业需求。食品微生物学课程混合教学模式设计如图1所示。

以“微生物分类”章节为例,课前,教师在学习通平台在线发布课件、微生物分类相关的综述、微生物检索分类机构官网等学习资料,让学生提前预习课程。课中,先以人、猿、猴为案例进行课程导入,而后除了讲解形态特征和生理生化反应等基础知识外,还对API细菌数值鉴定系统、Enterotube系统、宏基因组组装等知识作了拓展与提升,拓宽学生视野并使其感受到科技的力量。同时,以本团队前期分离的多个新物种为例简述其分类过程,这些新物种大多分离自大头菜、鲊广椒、米酒曲等学生比较熟悉的家乡特色传统发酵食品,能够激发学生興趣、加深理解,使学生进一步感知祖先的智慧,认识到“绿水青山就是金山银山”的重要意义。课后,布置“家乡特色发酵食品中微生物资源挖掘方案设计”的小组任务,学生可进入课题组参观学习,积极参与创新创业训练项目,或在生产实习、企业导师指导过程中深入了解相关知识,形成综合应用所学知识解决实际问题的能力。

在新工科背景下,食品微生物学课程教学模式改革不仅仅是指将新技术的理论知识引入课堂,还要进一步借助智慧教学平台丰富教学体验、拓宽学习广度,使学生能够多角度、全方位地深入理解并应用所学知识。基于学校建立的微生物分离与鉴定虚拟仿真系统,学生不仅可以随时查看分离筛选、生化鉴定、抑菌实验等的原理,在线练习操作技能,还能巩固所学知识,拓展视野,掌握“会学”的能力。

三、改革考核体系,不断优化改进

传统的考核模式多以“作业+考试”的分值来评价学生的学习效果,存在“重期末轻平时”的弊端,仅以分数评定个人能力,将分数当成了目标而非工具和手段,并不利于学生个体综合发展。为实现全员、全过程和全方位育人,教学团队定期对课程实践效果进行评价与反思,对评价模式进行优化,将学生学习过程及期末综合能力均纳入考量范围。其中,过程评价包括课堂表现、随堂测验、线上活跃度及小组任务完成情况等;综合能力测验包括期中、期末理论考试,且题目设计多以实际生产为背景,考察学生对知识的把握、融合及应用能力。学期末,教师计算每位学生各课程目标达成情况并分析原因,发现问题并进行改进。

通过混合教学模式的实施与改进,近两届班级学生的课程目标达成值由0.73上升至0.81,学生对教师教学的满意度也由97.00%上升至100%,表明该模式对学生学习效果及能力提升具有促进作用,且学生对本门课程的教学设计、方法、实施效果等较为满意。

综上所述,食品微生物学是一门交叉性学科,内容丰富、应用广泛。在新工科背景下,将行业先进技术和新兴教学手段融入教学设计中,通过线上线下、课上课下以及校内校外相结合的多样化教学模式,不仅能够激发学生的学习动力、开拓视野,还有利于教师开拓第二课堂,将基础知识进行延伸与拓展,满足学生个性化需求,全面提升其综合能力。

基金项目:教育部产学合作协同育人项目(231107547200421);湖北文理学院教师科研能力培育基金“科技创新团队”(2020kypytd009);湖北文理学院课程思政专项(SZ2023022)。

作者简介:王玉荣(1993-),女,讲师,博士,研究方向为食品生物技术。

*通信作者:郭壮(1984-),男,教授,博士,研究方向为食品生物技术。

——上海老年大学教学大纲建设实践探索

——老年大学教学大纲实践与探索

——以《工程制图与识图》为例