2018—2022年保山市食源性疾病暴发事件流行病学特征分析

杨小玲 黄东升 钟玉娟 赵金燕 李婧 苏玮玮

摘 要:目的:探讨保山市2018—2022年食源性疾病暴发事件的流行病学特征,为制定全市食源性疾病预防和控制措施提供依据。方法:对2018—2022年保山市食源性疾病暴发事件进行描述性分析及统计学分析。结果:2018—2022年共报告食源性疾病暴发事件259起,发病1 362人,死亡8人,罹患率13.98%。食源性疾病暴发事件以6—8月为发病高峰,共报告167起(64.48%)。毒蘑菇中毒报告起数和死亡人数占总数的47.88%和75.00%。家庭、餐馆、学校和农村宴席是食源性疾病暴发事件的主要场所,家庭报告190起(73.36%),死亡8人(100%);农村宴席平均每起事件发病人数高于其他场所。食用毒蘑菇(99起)和有毒动植物(44起)是致病的主要原因。微生物因素引起的发病人数(453例)居首。结论:2018—2022年保山市食源性疾病暴发事件主要发生在夏季,家庭为主要暴发场所,毒蘑菇中毒是致死率最高的致病因素。应加强卫生监管,有针对性地开展预防野生菌及微生物食物中毒健康教育,采取适当的干预措施可有效降低发病数和死亡数,降低食源性疾病的负担。

关键词:食源性疾病;暴发;流行病学分析

Analysis of Epidemiological Characteristics of Foodborne Disease Outbreaks in Baoshan from 2018 to 2022

Abstract: Objective: To explore the epidemiological characteristics of foodborne disease outbreaks in Baoshan city from 2018 to 2022, and to provide basis for formulating prevention and control measures of foodborne diseases. Method: Descriptive and statistical analyses of foodborne disease outbreaks in Baoshan city from 2018 to 2022 were performed. Result: From 2018 to 2022, a total of 259 foodborne disease outbreaks were reported, with 1 362 morbidities, 8 deaths, and a disease rate of 13.98%. Food-borne disease outbreaks peaked from June to August, with 167 cases (64.48%) reported. The number of reported cases and deaths of poisonous mushroom poisoning accounted for 47.88% and 75.00% of the total. Families, restaurants, schools, and rural banquets were the main sites of foodborne disease outbreaks, with 190 (73.36%) reported in households and 8 deaths (100%). The average number of cases per incident in rural banquets was higher than that in other places. Poisonous mushrooms (99 cases) and poisonous animals and plants (44 cases) were the main causes of illness. The number of cases caused by microbial factors (453 cases) was the first. Conclusion: From 2018 to 2022, the outbreaks of foodborne diseases in Baoshan city mainly occurred in summer, with family as the main outbreak site, and poisonous mushroom poisoning was the most lethal pathogenic factor. Health supervision should be strengthened, and targeted prevention of wild bacteria and microbial food should be carried out poisoning health education and appropriate intervention measures can effectively reduce the number of cases and deaths, and reduce the burden of foodborne diseases.

Keywords: foodborne disease; monitor; epidemiological analysis

食源性疾病是指由食品中的病原體或毒素侵入人体引发的感染或中毒等疾病,其中包括食物中毒。食源性疾病是当今世界上普遍且常见的疾病之一,是全球面临的重大公共卫生挑战[1-2]。通过持续不断地收集、整理和分析食源性疾病监测数据,可以更好地掌握食源性疾病的流行趋势,从而制定更加有效的预防控制措施。本文通过分析保山市2018—2022年食源性疾病暴发事件的流行病学特征和变化趋势,研究该地区食源性疾病的发生规律和特点,探讨减少食源性暴发事件发生的防控策略。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本文的数据来源于2018—2022年保山市通过“食源性疾病暴发监测系统”报告的食源性疾病暴发事件数据(当发病人数达到2人及以上,或死亡人数达到1人及以上均需报告),所有事件均经过流行病学调查确认,经审核后上报系统。

1.2 方法

依据食源性疾病暴发事件资料,对事件发生的致病因素、时间、场所等进行描述性及统计分析。

利用EXCEL建立数据库并进行描述性分析,在进行流行病学特征描述时,使用构成比、率等指标进行分析。通过SPSS 22.0软件进行统计学分析,并采用卡方检验分析分类变量,显著水平为P<0.01,差异有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 基本情况

2018—2022年保山市共报告食源性疾病事件259起,暴露人数9 741人,发病人数1 362人,死亡8人,总罹患率和总病死率分13.98%和0.59%。2018年报告事件数最多,109起(占42.08%);发病人数最多,共508人(占37.3%)。其次为2019年,84起(占32.43%),发病人数401人(占29.44%)。历年罹患率为5.68%~45.23%,差异有统计学意义(χ2=710.38,P<0.01),详见表1。

2.2 时间分布

2.2.1 发病报告趋势

随着时间的推移,食源性疾病事件报告、发病人数从2018—2021年呈逐年下降趋势,2022年有所波动上升。2019年和2021年死亡人数最多,其余年段均呈波浪式发展。平均每次事件的发病人数先升高后下降,其中2020年的8.32例,2021年的6.88例,详见表1。

2.2.2 时间分布特征

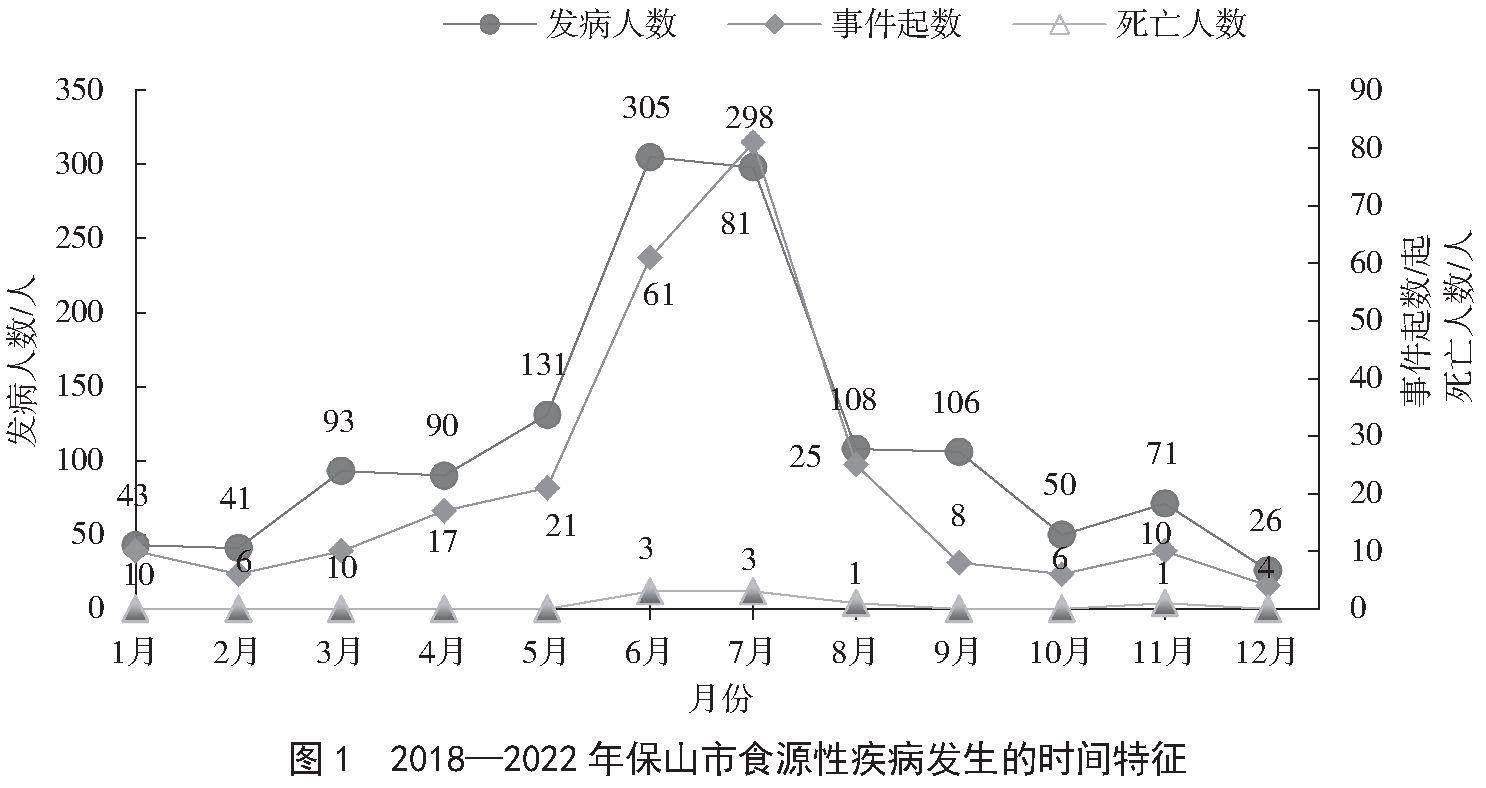

食源性疾病事件全年都有发生的趋势,从5月份开始逐渐增加,最主要的发生高峰集中在6月到8月,其中报告起数、发病人数、死亡人数占总数的比例分别为64.48%、52.20%、87.50%。6月至7月是发病人数和死亡人数最多的月份,详见图1。

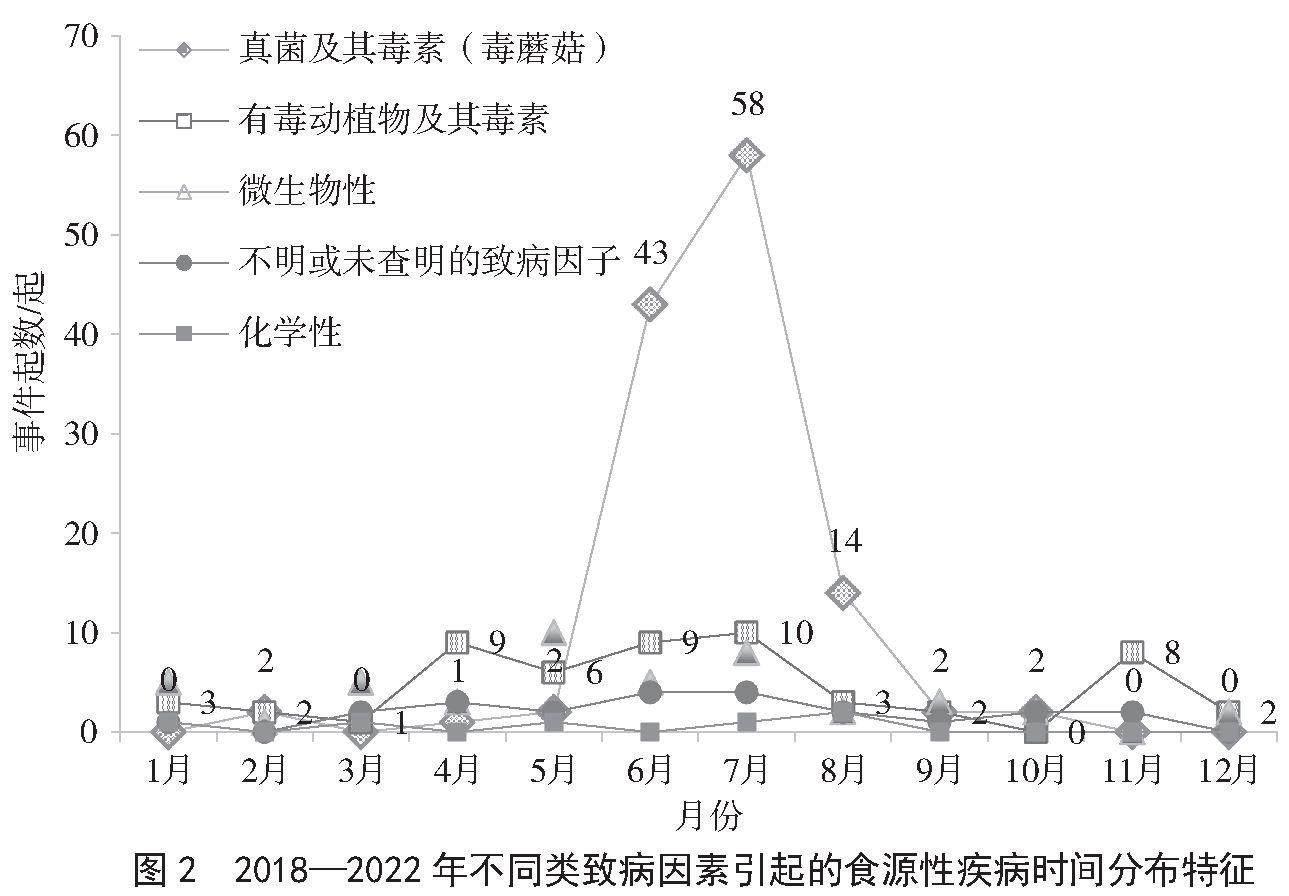

不同类致病因素引起的食源性疾病时间分布特征见图2。在真菌及其毒素方面,毒蘑菇报告124起,发病449人,死亡6人,2月、4月、5月均有发生,在6月、7月为高峰期。在有毒动植物及其毒素类方面,报告55起,发病258人,死亡2人,全年均有发生,报告起数4月份开始增加,在4—7月为高峰期,发病人数在各月份呈波浪式变化。在微生物性方面,报告46起,发病453人,无死亡病例,全年均有发生,6—8月份高峰。在不明或未查明的致病因子方面,报告23起,发病139人,无死亡病例,各月份呈波浪式变化。在化学性方面,报告6起,发病37人,无死亡病例,无季节变化规律。

2.3 场所分布

食源性疾病主要发生在家庭,其发生起数190起(占73.36%)、发病人数689例(占50.59%)和死亡人数8例(占100.00%)均为首位。其次为餐馆报告事件数为19起(占7.34%)、发病人数172例(占12.63%)。农村宴席上平均每起事件的发病人数高于其他场所。不同场所罹患率在1.81%~95.24%,差异有统计学意义(χ2=4 425.89,P<0.01),详见表2。

2.4 致病因素

造成事件發生的致病因素主要包括毒蘑菇、有毒动植物及其毒素和微生物。其中,毒蘑菇占47.88%、有毒动植物及其毒素占21.24%、微生物性占17.76%。微生物性导致疾病的患者人数为453人(占33.26%),毒蘑菇引起的患者有449人(占32.97%),有毒动植物及其毒素导致的患者有258人(占18.94%)。导致疾病的微生物主要有沙门氏菌、肉毒杆菌和引发腹泻的大肠埃希氏菌。有毒植物多含有毒的乌头碱和附片,如果进入食物中会导致污染,造成食物中毒。导致死亡的致病因素分别是毒蘑菇6例、乌头碱2例。不同致病因素罹患率在5.94%~78.77%,差异有统计学意义(χ2=3 794.46,P<0.01),详见表3。

3 结论与讨论

经过分析保山市2018—2022年食源性疾病暴发事件数据,保山市食源性疾病暴发事件的病死率为0.59%,明显低于云南省2012—2014年(1.61%)、2013—2017年(1.38%)以及广西2013—2017年(1.40%)的病死率[3-6],野生菌是造成死亡的主要致病因素(75.00%),高于2011—2016年全国西南偏远地区野生菌致死比例(54.70%)[7-9]。2018—2021年食源性疾病报告事件起数、发病人数呈下降趋势,可能原因在于以下3个方面。①2019年2月5日,国务院办公厅印发《地方党政领导干部食品安全责任制规定》后,保山市领导高度重视食品安全工作,全面落实预防为主、风险管理、全程控制、社会共治的食品安全工作方针[10]。②家庭是保山市食源性疾病暴发事件的主要场所,其次是在餐馆、学校和农村宴席。③继2016年《云南省实施农村食物中毒预防控制与应急救治项目》以来,保山市高度重视,实现乡镇卫生院洗胃技术全覆盖,中毒病人能第一时间得到救治,降低重症、死亡的发生。

本次研究食源性疾病暴发事件主要发生在夏季的6—8月份,其中7月份达到高峰,这与2010—2018年针对保山市食源性疾病暴发事件的研究结果相一致[11]。主要是由于毒蘑菇、有毒动植物、微生物引起。保山市的居民喜欢采摘和食用野生菌,但由于对有毒野生菌的辨别能力不足以及加工不当,导致了野生菌中毒事件增加。保山居民有煮食乌头碱、附片的饮食习惯,也有用乌头、附片泡酒的习惯。通过分析有毒植物引起死亡的事件发现,造成死亡的2人均为误服外用乌头泡酒而引起,提示应该加强外用乌头泡酒储存知识宣传,减少误服事件发生。细菌性污染中检出的致病菌主要有沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌、致泻大肠埃希氏菌,这3种致病菌是近几年保山报告的主要致病菌。夏季气温升高,为微生物生长提供了适宜的条件。如果食品保存、加工、食用不当,容易导致食品腐败变质,引发微生物性食源性疾病。

研究结果表明,食源性疾病暴发在家庭中的发病人数、死亡例数及报告事件数最多,这与全国及国内其他地区报告的情况一致[12-13],主要原因是家庭自行采摘、误食误用引起毒蘑菇中毒[14-15]。2018—2022年保山市食源性疾病暴发事件共导致8人死亡,其中家庭误食毒蘑菇中毒所致的死亡人数最多。保山市食源性疾病事件中,毒蘑菇中毒是最主要的致病因素,占据了47.88%的事件报告起数和32.97%的发病人数。①保山市群众多有自采自食野生菌的习俗,很多偏信民间辨识蘑菇是否有毒的方法,导致误食蘑菇而引起食源性疾病,甚至误食剧毒蘑菇而丢失生命。②保山市部分民众生活于偏远山区,中毒后就医意识不强或延误最佳救治时期,导致死亡事件的发生。家庭场所无论发病数、死亡数均排名第一,这与居民传统的饮食种类、饮食习惯等有很大的关系。农村宴席虽然全年发病数仅13起,但平均每起发病人数达17.92人,高于其他场所。单次事件影响范围较广,不容忽视。

因此,在农村需要加强对食品安全知识的宣传教育,以及对农村家宴的卫生监督管理。每年自5月起,需在整个市区范围内进行持续不断的宣传教育,以提高居民对预防野生菌中毒的认识和了解。进一步加强附子(川乌、草乌)药膳食用的宣传教育和监督管理工作,不允许加工并销售附子,降低食品安全风险。此外,应该注意到餐饮服务单位、农村宴席、学校食堂和单位食堂引发的食源性疾病暴发事件所造成的广泛影响,并给予足够重视。扩大培训和督促《中华人民共和国食品安全法》的学习,提升食品安全责任意识[16-17],规范操作避免生熟食品交叉污染等措施对于预防供餐单位细菌性污染引发的食源性疾病非常关键[18]。

参考文献

[1]陈君石.食品安全:中国的重大公共卫生问题[J].中华流行病学杂志,2003,24(8):649-650.

[2]陈艳,严卫星.国内外急性胃肠炎和食源性疾病负担研究进展[J].中国食品卫生杂志,2013,25(2):190-193.

[3]张骏,余思洋,刘志涛,等.2012—2014年云南省食源性疾病暴发事件特征分析[J].职业与健康,2016,32(5):636-640.

[4]刘志涛,曾建辉,万蓉,等.2014年云南省食源性疾病暴发事件监测结果分析[J].职业与健康,2016,32(1):59-61.

[5]赵江,闵向东,张强,等.云南省2013—2017年食源性疾病暴发事件监测分析[J].昆明医科大学学报,2018,39(6):118-123.

[6]谢艺红,刘银品,钟延旭,等.2013—2017年广西食源性疾病暴发事件分析[J].广西医科大学学报,2021,38(1):178-182.

[7]沈秀莲,杨善华,彭霞,等.云南省2004—2019年食物中毒事件流行特征分析[J].中國公共卫生,2022,38(7):895-901.

[8]林黎,陈文,兰祎婷,等.2010—2020年四川省食源性疾病暴发事件流行特征分析[J].职业与健康,2022,38(3):313-316.

[9]马迪辉,曹可珂,张劲夫,等.2016—2020年长沙市毒蘑菇中毒事件流行病学分析[J].中国食品卫生杂志,2022,34(2):365-369.

[10]佚名.中共中央办公厅国务院办公厅印发《地方党政领导干部食品安全责任制规定》[J].中华人民共和国国务院公报,2019(7):39-42.

[11]彭佳艳,郑维斌,等.2010—2018年保山市食源性疾病暴发事件监测结果分析[J].食品安全质量检测学报,2016,10(22):7481-7483.

[12]李薇薇,王三桃,梁进军,等.2013年中国大陆食源性疾病暴发监测资料分析[J].中国食品卫生杂志,2018,30(3):293-298.

[13]付萍,刘志涛,梁骏华,等.2014年中国大陆食源性疾病暴发事件监测资料分析[J].中国食品卫生杂志,2018,30(6):84-90.

[14]李红秋,郭云昌,宋壮志,等.2019年中国大陆食源性疾病暴发监测资料分析[J].中国食品卫生杂志,2021,33(6):650-656.

[15]韩海红,寇柏洋,马洁,等.2018年中国大陆食源性疾病暴发监测资料分析[J].中国食品卫生杂志,2022,34(4):822-829.

[16]庞璐,张哲,徐进.2006—2010年我国食源性疾病暴发简介[J].中国食品卫生杂志,2011,23(6):560-563.

[17]LIU J K,BAI L,LI W W,et al.Trends of foodborne diseases in China:lessons from laboratory-based surveillance since 2011[J].Front Med,2018,12(1):48-57.

[18]李思果,彭朝琼,黄薇,等.深圳市食源性疾病网络监测预警体系研究[J].职业与健康,2013,29(11):1314-1316.