以“青岛”命名

王栋

在中国人民解放军海军现役舰艇序列中,舷号113的“青岛”号导弹驱逐舰是人民海军现代化进程的开创者,被誉为“海上明星舰”。根据人民网等媒体的报道,“青岛”号曾多次代表中国海军出国访问,并参与亚丁湾海域护航等重大任务,充分展现出人民海军向海图强、保卫和平的崭新面貌。

2002年,“青岛”舰还完成了中国海军历史上首次环球航行。据《中国海洋报》所载,“青岛”号导弹驱逐舰为052型(旅沪级),是中国自主研发的第二代多用途战斗舰艇,具有全方位的水面打击、空中防御和反潜战斗能力,也是人民海军配备先进设计的武器和传感器系统的现代化军舰。“青岛”号于1992年2月29日在上海江南造船厂开工建造,次年10月18日下水,1996年5月28日开始在海军北海舰队服役。2004与2011年,“青岛”号还两次进行了改装和升级。

鲜为人知的是,在以“青岛”(胶澳)命名的舰艇船舶中,除了中国海军的“外交明星”舰,百余年间,还有三艘来自异国他乡者位列之中。它们船龄或长或短,但背后故事却曲折多舛,不仅展现了以“青岛”命名的悠久传统,也诉说着近代中国因海权尽失,而受制于人,被动挨打的屈辱历史。

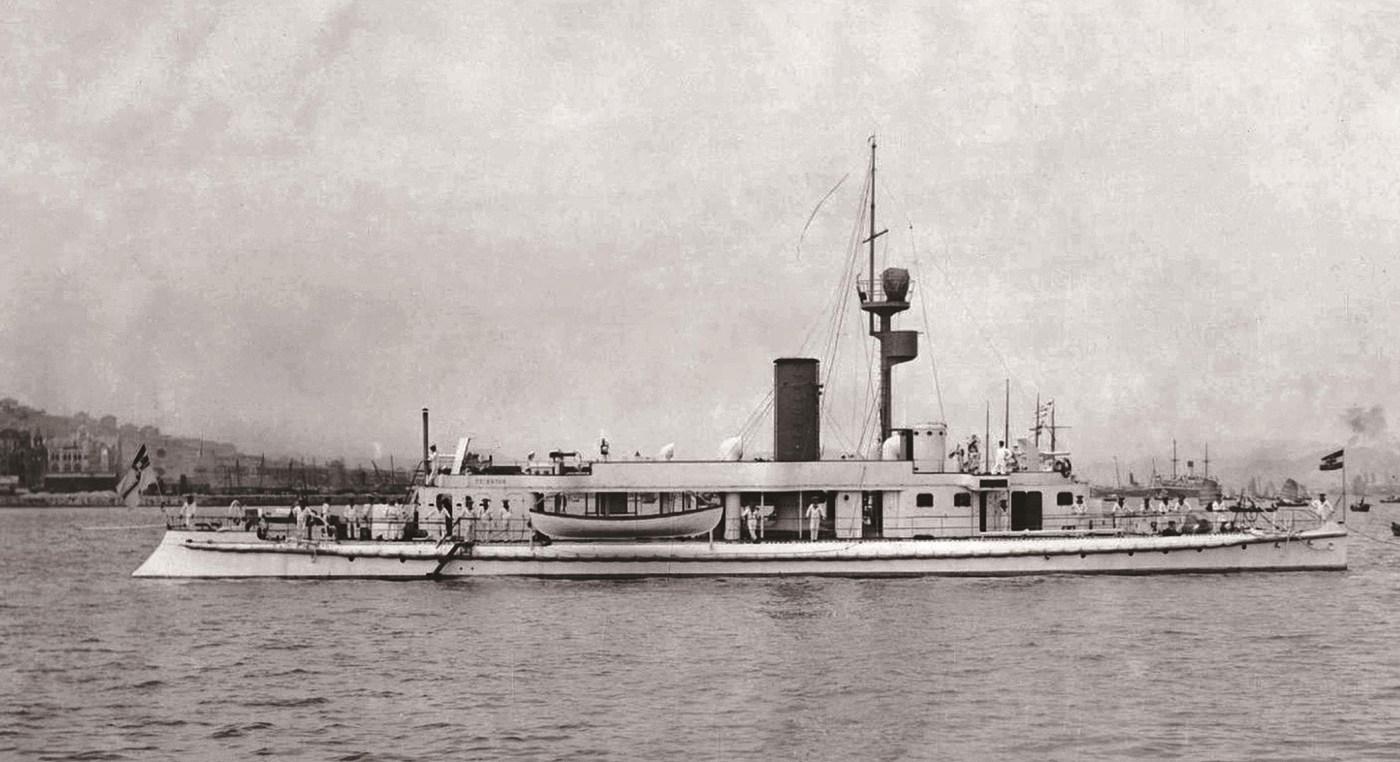

横行于西江之上的德国炮艇(1904-1917)

1890年代初,欲与英法等列强争夺“阳光下的地盘”的德意志帝国组建了一支东亚巡洋舰队,其任务是保护德国在中国不断扩大的商业利益。为此,德国人在中国沿海沿江地区开展商业调查,以确定中国水路通达地区的经济发展潜力。然而,由于缺乏能够沿河道逆流而上进入腹地的浅水船只,这种带有渗透目的的调查也只能浅尝辄止。为此,德国海军在1900年先后购买了两艘小型商业蒸汽船,并将其改造为内河炮艇。但这些为客货混装而设计的河艇的弊端也显而易见,由于动力不足,它们都无法克服上游河段的浅滩和急流,只能在河道的中下游航行。

1904年,位于东普鲁士埃尔宾(Elbing,今波兰埃尔布隆格)的硕效船厂(F.Schichau)向德国海军交付了两艘内河炮艇,它们分别被命名为“青岛”号(SMS Tsingtau)和“祖国”号(SMS Vaterland)。这两艘炮艇都是专门为在遥远的中國内河上使用而设计和建造的。在完工和测试后,两艘炮艇都被拆卸成9个预制部分运往中国。其中“青岛”号被运往香港,在那里重新组装后在西江(珠江流域内最大的水系)上航行,替代已服役4年的“沙米恩”号(SMS Schamien)。姊妹舰“祖国”号则被运往上海,它被派往扬子江与“前进”号(SMS Vorwarts)一起工作。两艘炮艇几乎一模一样,艇长48米,宽8米,排水量为220吨,装备有88mm火炮1门、50mm火炮2门,另配有3挺机关枪,由一对三缸直立式燃煤蒸汽机提供动力,额定功率为1300马力。动力强劲的发动机,使得它们能够在内河上游远距离航行。在入列服役后不久,舰队参谋部就派“青岛”号和“祖国”号深入内陆进行巡航调查。艇长和军官们要记录并报告所到之处的政治、社会和经济状况。他们奉命特别关注可能发现的矿产资源的质量和数量,此外还要估算开采和运输矿石的成本,并对该地区是否适合修建铁路提出意见。

1914年,第一次世界大战爆发后,“青岛”号艇长带领部分船员前往轻型巡洋舰“埃姆登”号(SMS Emden),仍有一些人留在了艇上。在沿西江艰难地航行后,这艘炮艇被暂扣于广州水域。1917年3月21日,随着中国对德宣战,为了不被俘获,留守的德国艇员将炮艇凿沉于珠江之中。而它的姊妹舰“祖国”号则被中国没收后,更名为“利绥”号,并编入第二舰队,主要负责长江巡防。1945年,作为伪满老旧的江防艇被苏联掠走拆解。

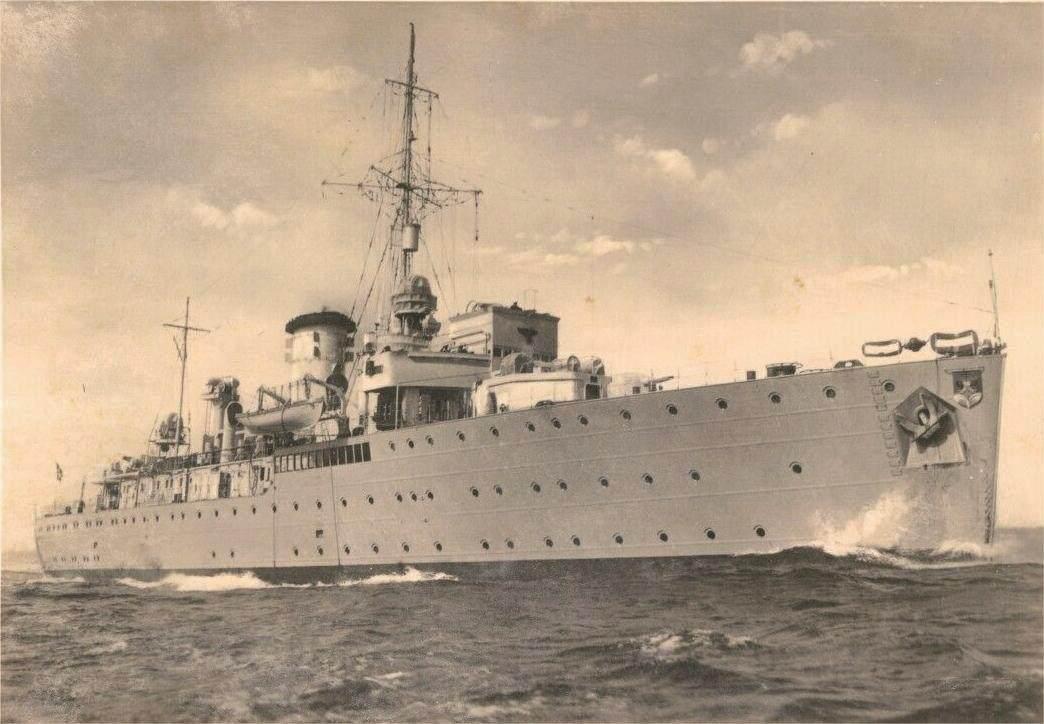

纳粹海军的鱼雷艇支援舰(1934-1950)

1930年代初,纳粹德国海军为了弥补因“凡尔赛”条约的限制,而无法建造大型战斗舰船的短板,开始大力组建鱼雷快艇(S艇)部队。于是,一种为快艇提供保障和补给的支援舰也应运而生。通常情况下,每支快艇部队都有自己的支援舰,不仅用来补充燃料、武器和储备物资等,还可以在快艇队员行动间隙充当他们的浮动兵营。起初,纳粹海军并没有专门的快艇部队支援舰,而是将几艘旧帝国海军的老式扫雷舰改造,用作各个舰队的补给舰。由于这些舰艇过于老旧,机动性差、并不适用于快速补给,因此必须建造新的支援舰来协助快艇部队执行任务。

1934年6月,纳粹德国海军第一艘专门为快艇部队建造的支援舰下水,同年9月21日正式服役。这艘再次被以“青岛”命名的支援舰显示出德国人对这座中国城市的所谓情结。“青岛”号快艇支援舰由汉堡Blohm&Voss造船公司建造,舰长87.46米,宽13.5米,吃水4.01米,排满载水量2490吨,由两组(4台)MAN柴油机提供4100马力的动力,航速17.5节,并配有2门88mm火炮和4门(后增至8门)20mm高射炮。

1939年9月,第二次世界大战爆发,“青岛”号率领第1快艇分队参与了德军对波兰的进攻。1940年2月作为防空训练舰,加入了进攻挪威的战役,1941年,“青岛”号转至波罗的海驻防。1943年,参与了第9快艇支队在英吉利海峡的作战。战争结束前夕,“青岛”号主要用于从东普鲁士运送作战人员到西普鲁士。

不知是不是因以“青岛”命名所带来的好运,这艘快艇支援舰居然毫发无损地幸存至战争结束。1945年5月,德国无条件投降后,“青岛”号作为第4扫雷舰队的一部分继续在英国控制下的德国扫雷管理局(GMSA)服役,参与北海的扫雷行动。1950年,该舰在英国被报废拆解。

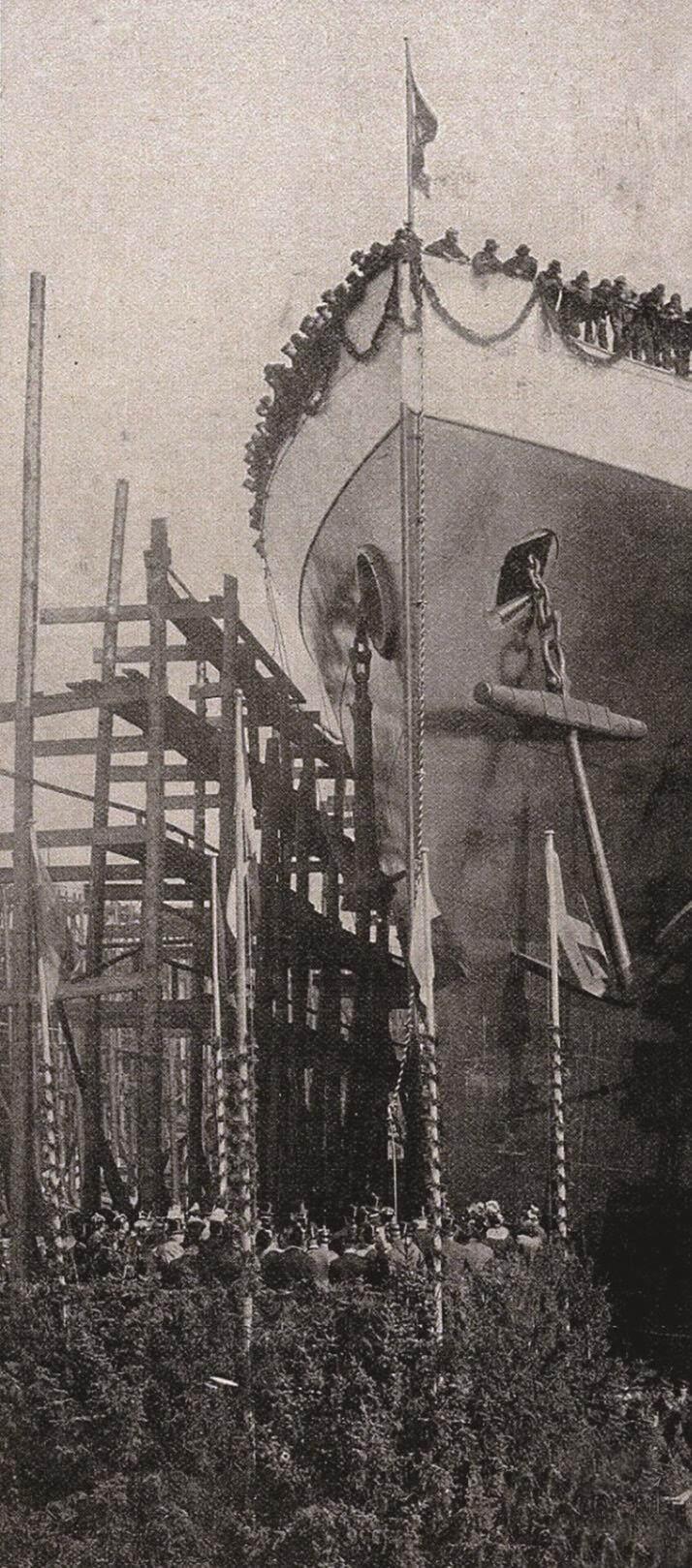

重洋远渡的钢铁巨轮(1900-1933)

在整个19世纪,强大的英国海运巨头主导了远洋航线与环球海上贸易。为了与之展开商业竞争,19世纪末至20世纪初,以亨宝轮船公司、北德劳埃德邮船为主的德国航运公司也委托各大造船厂先后建造了10艘万吨级巨轮,史称巴巴罗萨级(Barbarossa Class)邮轮。这些巨轮相继投入到各条远洋航线的运营之中,极大地提高了德国航运公司的运能与竞争力。

1900年9月14日,巴巴罗萨级的最后一艘“胶澳”号(SS Kiautschou)邮轮在斯德丁(今波兰什切青)的伏尔铿造船厂(Aktien-Gesellschaft Vulcan Stettin)下水。两个月后,这艘全长166米,宽约18米,排水量20500吨的钢铁巨轮正式竣工,并于1900年圣诞节首航,从汉堡驶往日本横滨。“胶澳”这个名字来自1897年11月,德国海军在中国沿海强占的一个偏僻海湾,其中心城区即青岛(Tsingtau)。有趣的是,这艘巨轮在1899年10月开建时的名字是普鲁士(Borussia),一个月后又改为图托尼亚(Teutonia),最后才决定正式命名为胶澳。

隶属于亨宝轮船公司“胶澳”号邮轮往返于汉堡与香港、横滨、上海等远东主要港口之间。1904年,它被用于换取了北德劳埃德公司的五艘货轮,并更名为“爱丽丝公主”号(SS Prinzess Alice)。在第一次世界大战爆发前,这艘巨轮一直航行在跨大西洋和远东邮路上。1917年,“爱丽丝公主”号被美国扣押并征用。“一战”期间,改名“玛托卡公主”号(SS Princess Matoika)的邮轮往返美法之间,主要用于运送奔赴欧洲大陆作战的美军官兵。战后,它作为美国陆军运输舰,继续运送部队返乡,并将在海外战争中阵亡的美军遗体运回本国。1921年初,“玛托卡公主”号转入美国邮政轮船公司从事欧洲客运服务。1922年,为纪念美国第21任总统亚瑟(Chester A. Arthur,1829~1886),該船更名为“亚瑟总统”号(SS President Arthur)。1925年,它被洛杉矶轮船公司收购,并被命名为“檀香山市”号(SS City of Honolulu), 之后一直在加利福尼亚和夏威夷之间航行。1930年5月,该船在檀香山港失火,其客舱内部被烧毁。由于修理费用过于昂贵,最终于1933年12月在日本报废拆解。