黑龙江四季屯满族民歌的文化记忆与当代传承

[摘 要] 黑龙江四季屯何世环老人被称为“满语活化石”,是目前为数不多的用满语日常交流的老人之一。她的一生见证了黑龙江沿岸百年来的发展与变迁,其口述故事也呈现了当地鲜明的满族民风民俗。文章在田野调查基础上,运用扬·阿斯曼的文化记忆理论,结合何世环老人的口述与满族民歌的口头表演、乐谱音乐与歌曲内容分析,再现了满族民众祈祷美好生活、期盼族群延续、批判旧社会毒害等愿望与情感。最后文章对满族民歌当代传承进行总结,以期为满族民歌的当代传承与发扬提供借鉴与参考。

[关键词] 满族民歌;何世环;文化记忆;音乐传承

[中图分类号] K29[文献标识码] A[文章编号] 2096-2991(2024)02-0009-09

满族主要聚居在我国东北地区,历史悠久,人口众多,曾建立过统一王朝,留下了丰富的物质和精神文化遗产,在推动中华民族共同体构建进程中发挥着重要作用。然而这样的一个民族,却面临着民族语言消亡的危机。联合国教科文组织于2001年通过的《世界文化多样性宣言》中,对生物多样性、文化多样性和语言多样性的相互关系作了确认,将这种联系上升为生命多样性的构成内涵。[1]在这种语境及客观事实下,满语被列入世界极度濒危民族语言之列,这也是国家大力扶持满语复兴,学者积极研究满族语言、满族文化,包括满族音乐的原因。

2017年,笔者与满语专家刘厚生讨论得知,能够运用满语口语交流的满族人全国仅存18人,其中多数都生活在黑龙江省农村地区,还得知黑龙江畔四季屯有一位会唱民歌的满族老人何世环。当前满族民歌普遍使用汉语演唱,难以辨别这些民歌的族性归属到底是满族民歌还是汉族民歌,如果有会满语的老人,一定能听到“原汁原味”的、纯正的满族民歌。鉴于老人已年逾90,笔者遂抓紧时间拜访黑龙江畔四季屯——这个原生态的自然村落,寻找这位满语民俗与民歌的“活化石”。2018年2月23日,正值农历腊月初八,笔者一行人来到何世环老人家,通过田野调查与老人口述,获得了珍贵的第一手资料。

一、个人的文化记忆

何世环,女,1928年出生于黑龙江省黑河市瑷珲县下马场。她的一生,可以说见证了黑龙江江畔满族小村的百年沧桑。老人被人们尊称为何奶奶,尽管她时年90高龄,但思路依然敏捷,幽默风趣,表达能力极强,能够清晰地讲述自己童年与青年的人生经历。通过23日到25日三个日夜的交流,何奶奶讲述了很多20世纪前后的历史事件、民俗故事、风土人情,还唱了几首满族民歌,为本文的写作提供了丰富的资料。

(一)被唤醒的空间记忆

扬·阿斯曼在对故乡进行阐述时,引出了空间的概念。他认为,(房屋、城市、社区)它们是回忆的空间框架,即使当它们或者说尤其是当它们不在场时,也会被当作“故乡”在回忆里扎根。围绕着“我”及“我”的附属物的世界也是这个空间的一部分,它作为“物质随从”为这个自我提供了支撑和载体。[2]39作为骑射与农耕相结合的民族,历史上的女真(满族)部落,由于生存与发展的需要,在不同时期,经历了空间意义上的多次迁徙。入关前女真(满族)民众,主要居住在我国东北地区。经过太祖努尔哈赤、太宗皇太极两代人的努力,终于在明崇祯十七年(1644)也即顺治元年(1644),以清世祖福临和多尔衮等为代表的满族上层贵族,率领满、蒙、汉八旗主力由沈阳进入明王朝统治中心北京,大批人众随之从龙入关。为了维护和巩固统治,清廷派遣一部分八旗将士驻守京师,一部分八旗将士驻防全国各省,但仍有一些满族民众留居东北故地,其中就包括何奶奶的先人。

据何奶奶回忆,她的曾祖父母生活在黑龙江左岸的江东六十四屯(今归俄罗斯阿穆尔州管辖)。咸丰八年(1858)《瑷珲条约》签订后,这里是黑龙江北岸领土中隶属清政府管辖仅有的保留中国人居住权的地方。江东六十四屯可以说是何奶奶的故乡,那里是她祖辈生活的地方,是她产生想象的起点。光绪二十六年(1900),“江东六十四屯惨案”震惊中外,今瑷珲博物馆的巨幅绘画呈现了当年的历史惨景。何奶奶的祖父母侥幸逃亡至布克(今俄罗斯布拉戈维申斯克),在那里生活三年后,迁居黑龙江南岸一带,也就是何奶奶的出生地瑷珲县下马场一带。

1928年,何奶奶出生在下马场。当时何氏是当地的大家族,主要从事农业生产,家里拥有土地近百亩。何奶奶小时候家里住的是大草房,父母和叔叔们都生活在一起。多户同居一堂的生活方式是20世纪前后乃至近代满族家族观念的重要体现。除了农业生产,畜牧业也是这个家族的重要经济补充来源。何奶奶家里有几十匹马和几十头牛。那时都是代牧,几家按牲口多少分摊雇佣费,合伙雇佣一个牧人进行放牧。下马场及其附近区域,对何奶奶来说,是有着亲切童年记忆的生活空间。

1944年,何奶奶嫁到距离下马场几十华里的四季屯。四季屯为黑龙江畔的满族聚居村,位于孙吴县(属黑河市管辖)东北。东南西三面环小兴安岭,北面紧依黑龙江。依山而居的满族人、达斡尔人以及鄂伦春人,狩猎习俗基本消亡,但何奶奶的小儿子还保持着捕鱼的习惯,捕鱼的收入也成为现今家里农业之外的又一经济贴补形式。

四季屯隶属孙吴县沿江满族达斡尔族乡管辖。清初,雅克萨战役胜利后,萨布素将军率八旗和达斡尔兵丁开始在黑龙江兩岸屯田戍边,四季屯是其中屯垦点之一,逐步形成自然屯。光绪二十六年,此地区被沙俄侵占,村民四处逃散。四季屯被收复后,村民陆续返回,人口逐渐增多。相关资料记载,1919年四季屯共有61户居民,其中满族33户。今全村满族人口最多,共有400余人,主要从事农业生产。由于地域偏僻,交通闭塞,至今较完整地保留着满族的文化传统和风俗习惯。1据何奶奶回忆,四季屯原来叫四家子,主要居住关、闫、张、富四个姓氏满族居民。一些“江东六十四屯惨案”幸存者逃难至此,繁衍生息。如今,何奶奶和她的子女们都生活在这片土地上。

(二)被点亮的童年记忆

童年是个体生命成长历程中相对难忘的一段时光,虽然模糊,但往往刻骨铭心。时间依赖于空间而存在,并通过事象得以显现。在谈及当地的农耕文化时,何奶奶详细叙述了干旱之年满族人虔诚求雨的仪式过程。

过去天旱了,穆坤达(族长)就挨家挨户收钱。有的交一块,有的交五毛,多少都有,用这个钱买头猪。在过去这地方寺庙很多,联系其中一家到那里杀猪祭祀龙王。那时,妇女地位低下,禁止参加仪式,而且三天不能出院子,也不能出屋。这个祭祀汉族人也不能参加。没结婚的七八十岁老头去割柳条,花布出溜(时髦)的小伙却不能去。人们用割来的柳条编成长长的草龙。三十多个人用棍子抬着。光脚丫、光脊梁,头戴草圈。每家大门口都放一个大缸,用水挑挑得满满的。老老头和小小孩在前面开路,边走边唱。到谁家门口,这家的男人就往龙身上和人身上泼水。小男孩、小女孩跟着到处跑。人们一边打鼓一边唱,鼓就是东北的大鼓。祭祀期间,家家拿米拿面,在寺庙的大锅里做饭、吃饭,祭祀的猪肉可以吃。晚上大人不能回家,都躺在大庙院里的地上睡,有的铺上汗沓子。

何奶奶就是当年求雨仪式中跟着玩耍的小孩之一。她以一个旁观者的身份,目睹了求雨仪式,同时了解了仪式的程序、仪式中的角色、仪式的禁忌等文化内容,感受了仪式的氛围,也学会了求雨民歌。直到如今,她对求雨仪式的灵验程度都深信不疑。

何奶奶又提到,小时候满族村庄里没有电视,没有灯,口头讲故事与唱民谣是满族民间文化的主要传承形式。每到夜晚,孩子们就晃着爷爷奶奶,央求他(她)们讲故事。故事内容多以老虎、狮子、狐狸等孩子们喜欢的动物为主。据何奶奶回忆,那时很多老人不会说汉语,完全是用满语交流。日本人侵略四季屯的时候,出了一个笑话:日本人来的那年,那时她还没嫁到这屯呢。日本人开的小铁车,人们没见过啊!(四季屯)东头有个老太太穿大棉袍,不带开口的那种。那时候,东北人没有厕所,那时候上厕所就在地里。这个老太太正上厕所的时候,忽然发现了个铁东西,吓得连忙往回跑。边跑边喊:“不好了,不好了。”满语这样说:“呃屋呃,呃屋呃,呼东科,督化掰耶。”意思是,不好了,不好了,赶快去关大门。大伙就问,啥事呀?她说:“啊掰得,厄姆策勒策得,乌论托,挥憨特和,特拉马,噶雅玛。” 这老太太没见过小汽车,她描述的是:一个铁车也没套牛,也没套马,可当街跑,赶紧关上大门,别压死人。大伙出去一看,是日本人烧木炭的小铁老虎车。这不就是笑话吗!后来,这个真实的笑话就变成我们这一带的故事。这个故事展示了当时农村老太太没见过铁车而感到惊恐的喜剧形象,故事里老太太说的实际是一个民谣《小铁皮老虎车》。故事能够反映两个问题:一是日本侵华的铁证据;二是科学技术的快速发展冲击着传统乡村社会。

(三)成人后的社会记忆

婚俗文化是一个区域、一个民族重要的文化体现。何奶奶的口述,为我们再现了她所生活的那个时代和她所生活的那个地方的满族人的婚礼仪式。

结婚前七天,男方要把作为彩礼的耳环送到新娘家中。满族女孩小时候就开始扎辫子,结婚时将头发高高挽起,用一块红布盖上头。红布四角绑四个铜钱。新娘从母家来的那一天,不穿鞋,不穿短衣裳,里边就穿一件大布衫。要结婚的女人有的穿花衣,有的穿红衣。上婚车时要穿上婆家人拿来的一个大红棉袍,不管是三伏天还是三九天都得穿着。新娘坐在炕的红褥子上,新娘的叔叔或姐夫把新娘抱上车。新娘母亲拿着馒头在门口站着。在门口时,新娘咬一口吐在屋里,剩下一口自己吃下。

1944年,何奶奶嫁到四季屯,嫁给关氏家族长子关文元(现已故)。她所讲述的婚礼仪式既是她亲身经历的,也是当地满族人婚礼的基本过程。结婚当天不让新娘喝水、新婚不让新娘枕枕头、新娘睡没有褥子的炕,甚至新媳妇临产之际照样打水干活等一系列歧视压迫妇女的现象,并不是发生在何奶奶身上的个例,而是普遍发生在当时所有女性身上。何奶奶将其归结为“整个社会都那样”,“那时候拿女人不当人”。在揭露旧时封建思想对妇女的轻贱与压迫之后,何奶奶又讲了很多战争年代的回忆。

20世纪初,中国正处于半殖民地半封建社会时期。黑龙江畔的四季屯地处中俄边界,因其地理位置的特殊性,成为沙俄、日本以及军阀混战频发的地方。何奶奶从少年到青年阶段,正经历着这个动乱不安的年代。她亲身体会到20世纪上半叶时局动荡给人们带来的恐慌、迷惘、无助与痛苦。当时何奶奶已经是一位母亲,出于母爱本性,她救过俄国人,救过八路军,还救过日本人。各种国外势力在这片土地斗争的同时,很多本地人逐渐迷失方向,走向堕落。男人开始吸食烟片,不爱劳动,破产时又逼妻为娼甚至卖掉孩子,以满足自己醉生梦死的生活,这种状况一直持续到中华人民共和国成立才结束。作为一个能扛起100斤麻袋的女人,何奶奶靠勤劳奋斗改变了自己以及家庭的命运。更可贵的是,何奶奶在混乱时代和岁月的侵蚀下仍坚持说满语,并通过超乎常人的记忆力保存下来几十首满族民歌。她的口述,再现了20世纪末21世纪初一个真实而具体的满族村落生活景象。

二、记忆中的满族民歌

在何奶奶家里,我们一共听了五首满族民歌。除了前文提到的民谣《小铁皮老虎车》外,还有四首有曲调的民歌,这些民歌与当地满族日常生活有着密切的联系,再现了当时满族村落的民俗。

(一)《悠悠车》

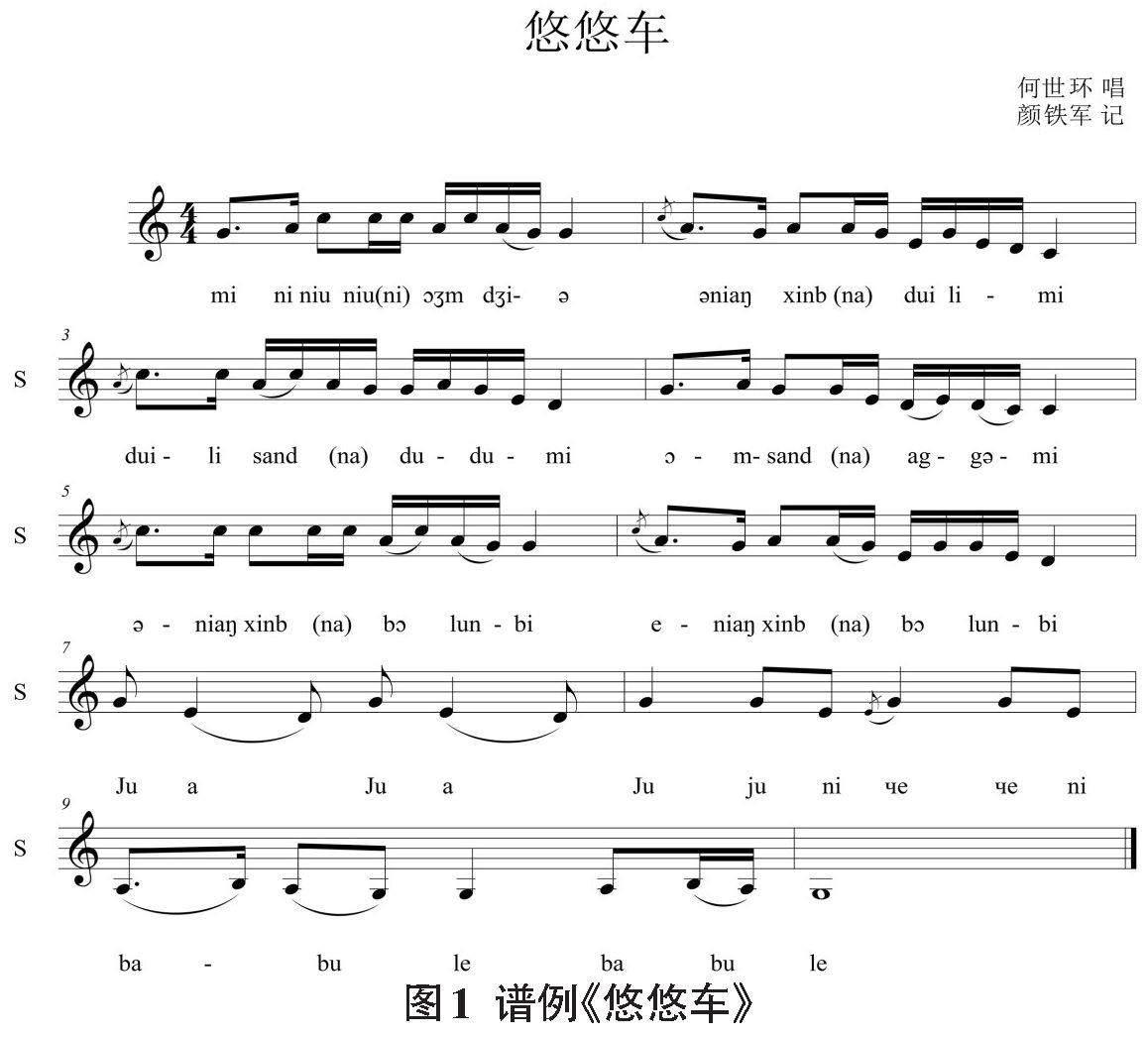

俗话说,关东有三大怪:“大姑娘叼烟袋,窗户纸糊在外,养活孩子吊起来。”把婴幼儿放在摇篮里是满族、锡伯族、赫哲族等许多北方民族的共同习俗。悠孩子睡覺时,演唱摇篮曲是最为常见的育儿方式。何奶奶也为我们演唱了一首《悠悠车》,曲谱见图1。

《悠悠车》也就是《摇篮曲》。这种歌曲在民间很流行,因为它既是母亲唱给孩子的歌,也是母亲唱给自己的歌。何奶奶演唱的《悠悠车》大意是:“我的孩子困了吧,妈妈把你包裹好,你呀好好趴着,安心地睡觉吧”。这是一首单二部曲式的民歌,何奶奶认为结尾部分(副歌)可以反复唱,直到孩子睡着了,体现了民歌即兴性的特点。何奶奶一句一句把歌词教给我们,希望我们能够学会这首歌,教给自己的孩子或者唱给自己的孩子。凭直觉,这首歌才是老人唱的最有家庭意味的歌。

(二)《求雨歌》

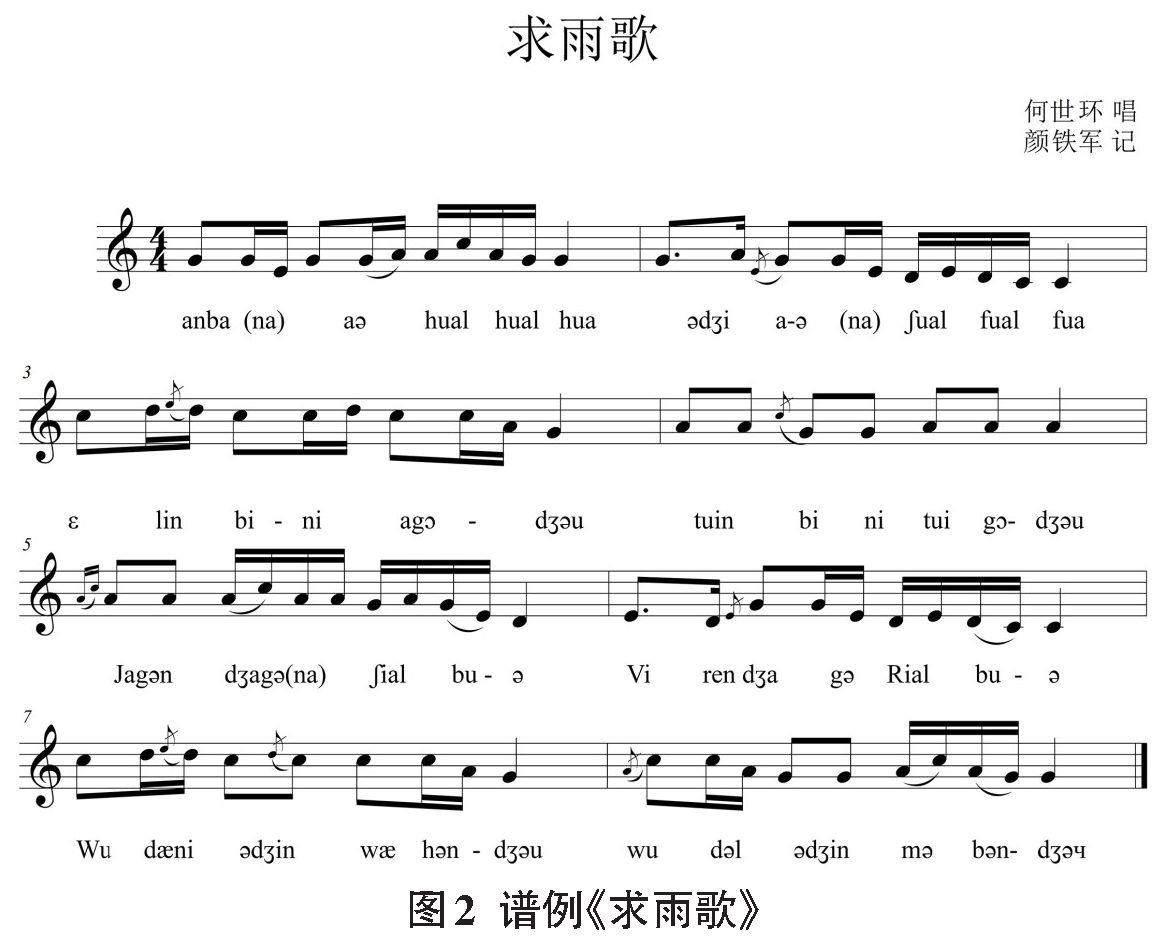

满族的祈雨习俗受汉族影响,认为龙王能够行云布雨,因此会在大旱之年举行舞龙仪式祈雨。何奶奶回忆,站在队伍前面的老人和孩子高唱《求雨歌》,曲谱见图2。

这首民歌大意是:“大雨哗哗下,小雨刷刷下。龙王爷,院子旱了地也旱了,快让山上云彩来吧。”

(三)《牧馬歌》

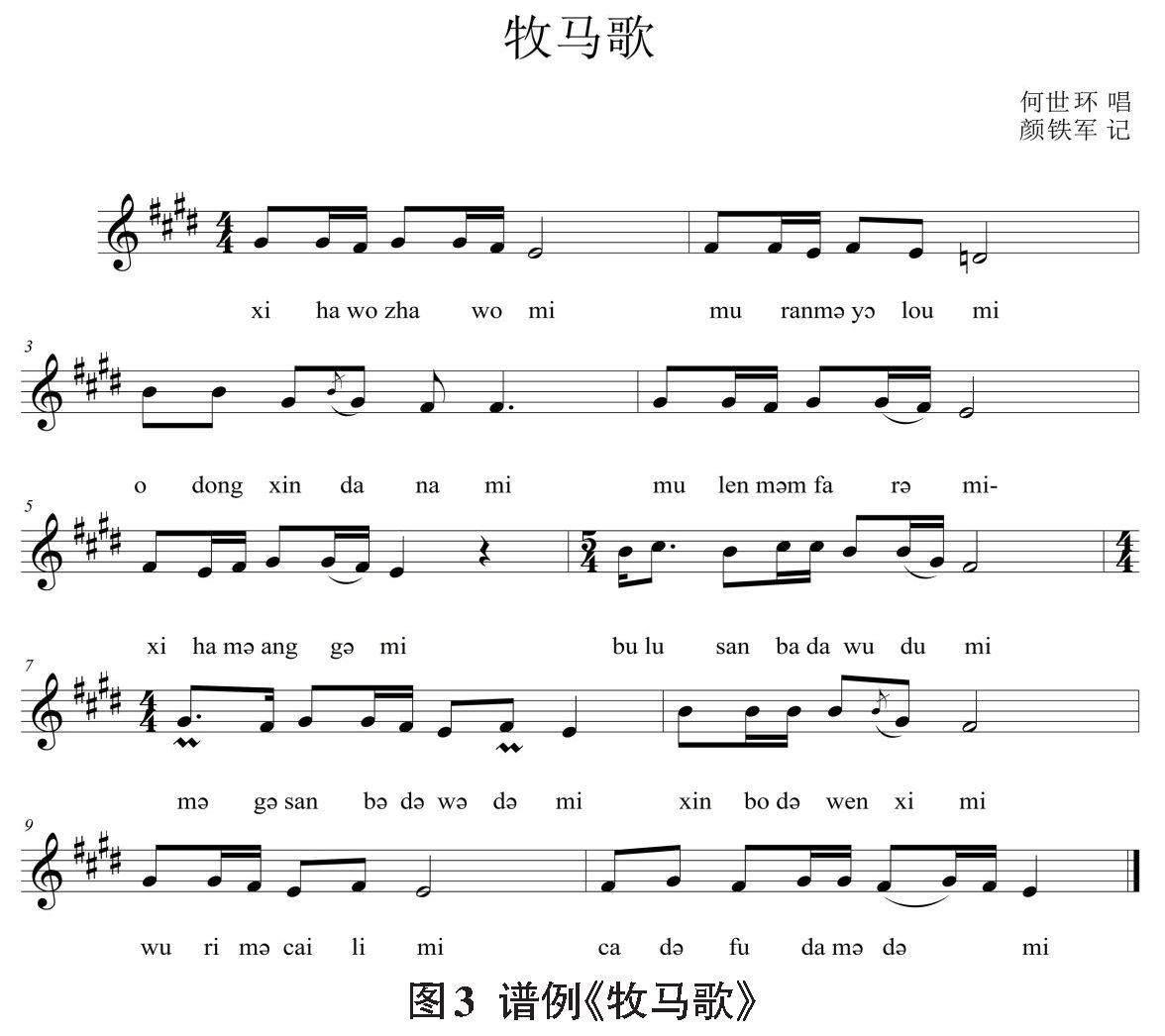

何奶奶小时候,家里有很多牛马。据她回忆,每当夕阳西下时,牧马人便赶着畜群回到村庄,骑着马唱着牧马歌,等候前来接马群的村民。《牧马歌》曲谱见图3。

这是一首朴素的牧歌,大意是:“拿起鞭子骑着马,我去放马群。打着马,撵着牛。草长好的地方喂,水好的地方饮。牛马长肉好种地,大伙好吃饭。”

(四)《打羊草》

问及满族婚礼仪式时,何奶奶回忆起了早时满族婚礼的有趣仪式:

结婚那天,新郎新娘面对面坐好,衣服的大襟贴着大襟,弄两个酒壶,里面装着米、金、白银或铁疙瘩,外面糊一张红纸。两个酒壶用头绳绑在一起,旁边人就开始叨咕(小声地私语,唠叨)。其中有一首有趣的民歌,叫做《打羊草》。这首民歌汉语歌词为:“一撒金,二撒银,三撒骡马成了群。养了姑娘摘豆角 ,养了小子编支架。养了姑娘锅台转儿,养了小子打羊草。” 何奶奶说,如果媳妇抓的金银多,婆婆就高兴,抓得少就不高兴!《打羊草》曲谱见图4。

三、满族民歌的情感表达

何奶奶演唱的满族民歌,体现了民歌抒发情感的重要功能。针对她所演唱的五首民歌,可以归纳为以下几种情感表达。

(一)祈祷生活美好

何奶奶演唱的《求雨歌》,从功能角度说,是一首仪式歌。这首歌唱的是祈求龙王下雨,人们也在表演活动中既虔诚地表达了祈雨的愿望,又起到自娱自乐的作用。歌曲用朴实的语言和曲调,唱出了满族人对风调雨顺美好生活的期盼。

满族骑射与农耕相结合的生产方式由来已久,迁移到黑龙江畔的满族人主要从事农业生产,但骑射并没有完全退出他们的生活文化空间。何奶奶演唱的《牧马歌》,反映了人们对春种秋收、风调雨顺、畜牧兴旺的祈祷。

(二)期盼族群延续

族群的延续对任何民族来说都是生存与发展的首要任务。马林诺夫斯基认为:“生殖作用在人类社会中已经成为一种文化体系。种族的需要绵延并不是靠单纯的生理行为及生理作用而满足的,而是一套传统的规则和一套相关的物质文化设备活动的结果。”[3]27-28黑龙江四季屯作为一个典型的满族村落,其婚礼、生育、教育等风俗也体现着满族整体民族生存发展的共性。

何奶奶演唱的《打羊草》,是一种具有宿命论性质的仪式程序,一边玩游戏,一边哼唱。抓的羊草多少隐喻着新媳妇是否旺夫、旺家。据何奶奶回忆,在传唱中,那时的老人们对这种仪式非常崇尚。事实上,媳妇在夫家的命运与这种具有宿命论性质的游戏无情地捆绑在一起,并无逻辑规律可言。但不得不说,民歌还是反映了人们对族群延续、对家族兴旺的期待。

《悠悠车》一般都是母亲唱给婴儿的民歌。何奶奶演唱的《悠悠车》劝说孩子不要哭闹,哄孩子开心,与农耕生产结合在一起,表达了满族民族主体对新生命成长的期盼。不管怎样,何奶奶演唱的《悠悠车》,既是她唱给自己的儿歌,也是她在新的聚合家庭中延续后代、抚育儿孙的重要方式。

(三)批判社会毒害

在旧社会,妇女地位的不平等不仅体现在何奶奶口述的祭祀仪式、结婚习俗上,也体现在性别歧视及妇女不平等的家庭地位上。何奶奶现场唱的几首民歌,以及民歌背后所反映的社会习俗,正是以她为代表的满族女性在封建旧社会不平等地位的写照。

歌中能够反映出黑龙江畔满族村落社会结构的复杂性以及社会矛盾的多重性。妇女们在家庭矛盾、阶级矛盾、国家矛盾中痛苦地挣扎着。正如西蒙娜·波伏娃所说:“妇女及老年人的明显身体差异在男性主导的社会中是如何被负面化的。她们这种任人宰割的社会地位又与妇女老人的身体弱点互相加强,这似乎证明了她们从属地位的自然和必要性。”[4]117民歌的创作者对旧社会妇女的遭遇给予了深切同情,同时对父权制及社会的不平等进行了批判。

四、民歌的演唱特点

(一)原汁原味的满语演唱

何奶奶的演唱完全是用满语演唱。原汁原味的满语演唱,无疑用事实证明满族民歌并未消亡。因为在这个偏僻的村落,一个完全依靠口头传承的农民身份的老人,并不具备民歌满语翻唱的能力和文化重建的必要。所以,可以证实何奶奶演唱的民歌就是流传在该地方的纯正的满族民歌。这就说明,满族民歌并未消亡,至少未彻底消亡。

(二)一边讲一边歌唱

何奶奶把她的记忆分成若干个片段讲给我们。她的叙事是有结构的,从不孤立地演唱一首民歌。比如在讲当地的农耕时,就由土地干旱讲起了黑龙江的来历,由干旱又讲起了求雨仪式,最后唱了《求雨歌》。即便是在笔者等人的要求下演唱一首歌,她也把这首歌的来历仔仔细细地讲一遍,并由此延伸到与之相关的民俗中去。这恰恰反映出民歌产生于民间,与民间生活密切联系在一起的特点。

(三)即兴性的哼唱

何奶奶演唱民歌,她不认为是唱的行为,而是谦虚地称之为“叨咕”。笔者以为,很多民歌本身音少,传唱者又缺少润腔,尤其被歌词主导后音乐性减弱,于是变成了“叨咕”,但其本身还是歌。从何奶奶的演唱活动判断,虽然她年逾九十,但何奶奶的音准是没问题的,尽管偶尔出现音高障碍而顺势进行变音,但可辨其旋律框架。即便因气息和音高问题出现偏音,也能依据音乐的走向记录其音调。而何奶奶所谓的“叨咕”,反映出民间演唱民歌的随意性以及当时民歌手的缺失。此外,何奶奶演唱的即兴性很强,几次演唱同一民歌,都是同一旋律框架下的有着微妙差距的相似音调,这也是民间演唱中存在的一种普遍现象。

五、对满族民歌当代传承的思考

何奶奶的口述,客观地勾画出黑龙江江畔四季屯这个村落的历史图景。本文中的一首民谣与四首民歌串联起来的内容只是采访中选取的部分资料,当然所有的采访资料也只是何奶奶人生经历中的一部分,更是这个村落人文历史的浮光掠影。但从何奶奶丰富的人生经历以及清晰的回忆表述中,可以梳理出这个沿江村落的历史脉络。尤其是她满语口语的流利程度以及演唱满族民歌的能力,可以说在当下这个时代是独一无二的。但作为具有高度学术价值的研究对象,满族民歌传承的现状却令人失望。

(一)滿族民歌家庭传承的空白

如今在何奶奶生活的四季屯,只有她的长子能够和她进行简单的满语交流。在民歌传承方面存在后继无人的遗憾。何奶奶平时不唱歌,也没有歌唱的环境。与她一起生活的小儿子关万里,既不会说满语,也不会唱满族民歌,但对种地、捕鱼、开车等方面有浓厚的兴趣与丰富的经验。何奶奶的儿媳妇和大学毕业的孙女同样对满族的音乐文化不感兴趣,显然,何奶奶的民歌在家族中没有得到后辈的传承与延续。

(二)缺少实际意义的社会传承

一些满语研究者时常拜访何奶奶家,这也引起了地方文化部门的重视。何奶奶参加过一些地方组织的由满族、达斡尔族、鄂伦春族等民间老人参与的演出,这些演出带有文化传承意味,但这些演出都是即兴的,目的仅仅是娱乐,并没有严肃认真地传承,所以这些社会传播都是碎片化和小众化的,也缺少相关宣传,并不能在社会中产生真正的影响或积极的传承效果。

(三)较为分散的师徒传承

满族歌手宋熙东、巴音赫赫、完颜琪琪格等与何奶奶长期保持着非常密切的联系,他(她)们都称呼老人为奶奶。以宋熙东为例,二十年前他就曾拜访过何奶奶。他的真诚与对音乐的痴迷深深地感动了何奶奶一家人,何奶奶也拿他当亲孙子对待。用何奶奶的话说,她会唱的歌,宋熙东基本都会唱。其他的满族歌手虽然也不止一次来此虚心求教,但在歌曲掌握的数量上都不及宋熙东。何奶奶面对的都是不大会说满语的满族人,她的教唱完全是民间的口传心授。她一句一句地教唱歌调,一个音节一个音节地教习满语。虽然方式和手段比较传统,但仍然收到不错的效果。

尽管大家都向何奶奶虚心求教,却未举行拜师仪式,不过从艺术角度看,何奶奶与满族歌手确属师徒关系。虽然何奶奶的民歌在家庭传承与社会传承上并不成功,但不可否认,在师徒传承上是有一定成果的。歌手们将从何奶奶那里学到的满族民歌进行音乐制作,并在一些演出中演唱,使得这些歌在一定范围内得以传播。尤其宋熙东的配器与演唱,更赋予了满族民谣新的时代气息。“音乐的传统风格体现了传统的生活方式,换言之,生活方式制约了传统音乐风格和这种风格的表现。事实上,风格是一个时代精神的表达。传统音乐风格的延续是对过去与当代精神世界的紧密联系。”[5]只有“正确理解并全面掌握音乐文化的多维性功能与作用,才能充分发挥音乐陶冶情操、净化心灵、美化行为、启迪智慧、拓宽眼界等作用”[6]。但为数不多的满族歌手并未形成满族民歌传承与传播的合力,而是各行其是,分散了传承的整体力量。所以,满语民歌的师徒传承也是存在问题的。

六、结 语

何奶奶的口述基本再现了20世纪前后黑龙江畔的满族民俗,她演唱的民歌是满族生活的音乐表达。社会是不断发展和变化的,何奶奶的口述呈现了部分满族传统文化,也有现代生活的气息。在结合现代人思维与观念基础上重新解读传统、表述历史,她演唱的民歌亦是如此。满族民歌充分展示了满族生活韵味,反映了当时那个时代满族人的精神世界,表达了满族民众的情感,即使在现代语境里,也让人感受到满族民歌的纯真与质朴。

何奶奶的记忆终将随着她的年岁增长而逐渐模糊,但以“满族老人何世环还活着,还能唱满族民歌”的事实证明,满族民歌并未彻底消亡,至少在黑龙江畔小村四季屯还遗存着满族民歌的“活化石”。对何奶奶民俗与民歌口述史的研究,不只是从考古学意义上证实满族民歌的存在,也不是非物质文化传承意义的空洞呼唤,而是要在能够被证实的满族民歌基础上,进一步整理有价值的历史文献、口述资料、录音资料,为满族民歌的音乐形态研究、音乐美学研究、音乐文化研究提供有力的支持。

[参考文献]

[1]赵阿平.满语、赫哲语、锡伯语及文化现状调研报告[J].西北民族研究,2018(3):201-209.

[2]扬·阿斯曼.文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M].金寿福,黄晓晨,译.北京:北京大学出版社,2015.

[3]马林诺夫斯基.文化论[M].费孝通,译.北京:中国民间文艺出版社,1987.

[4]理查德·舒斯特曼.身体意识与身体美学[M].程相占,译.北京:商务印书馆,2014.

[5]颜铁军.科尔沁民间音乐表演形式“Huur tatah”及其社会互动[J].人民音乐,2018(9): 49-51.

[6]孟鑫.音乐教育价值的多维性平衡:求知、审美与育人[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2023(3):92-101.

The Cultural Memory and Contemporary Inheritance of Manchu Folk Songs in Sijitun, Heilongjiang Province: Sorting and Thinking Based on He Shihuans Dictation

[Abstract] He Shihuan, an old woman from Sijitun in Heilongjiang Province, is known as a “living fossil of Manchu language”. She is one of the few old people who communicate in Manchu language every day. Her life witnessed the development and changes along the Heilongjiang coast over the past century, and her oral stories also presented the local distinctive Manchu folk customs. On the basis of field research, this article applies Yang Asmans cultural memory theory, combined with He Shihuans dictation and the oral performance of Manchu folk songs, music score and song content analysis, to reproduce the wishes and emotions of Manchu people, such as praying for a better life, hoping for the continuation of the ethnic group, and criticizing the poisonging of the old society. Finally, the article summarizes the contemporary inheritance of Manchu folk songs, in order to provide reference and inspiration for the contemporary inheritance and development of Manchu folk songs.

[Key words] Manchu folk songs;He Shihuan;cultural memory;musical inheritance