数字乡村建设与农民工就业质量提升

摘要:数字乡村建设一方面通过新业态新模式创造出更多更高质量的就业岗位,另一方面通过拓宽信息渠道促进农民工人力资本和社会资本积累,增强农民工在就业市场上的竞争力和议价能力,因而可以赋能农民工高质量就业。将2018年的县域数字乡村指数数据与中国家庭追踪调查(CFPS)数据进行匹配,从客观和主观两个维度综合评价农民工的就业质量,检验数字乡村建设对农民工就业质量的影响,结果表明:数字乡村建设显著提高了农民工就业质量,该结论在内生性处理和一系列稳健性检验中依然成立;数字乡村建设具有显著的信息改善效应,可以通过拓宽信息渠道、促进人岗匹配、增强社会信任等路径来提高农民工的就业质量;数字乡村建设对女性农民工、在婚农民工、中青年农民工、学历较高的农民工和已接入互联网的农民工具有更显著的就业质量提升作用。因此,应加快推进数字乡村建设,充分发挥其各种积极效应,并有效缩小城乡间和农村地区内部的数字鸿沟,促进数字乡村协调发展。

关键词:数字乡村;农民工;就业质量;信息渠道;人岗匹配;社会信任;互联网;乡村振兴

中图分类号:F323;F241.4文献标志码:A文章编号:1674-8131(2024)0-0032-15

引用格式:王宝顺,刘刚,蒋飞.数字乡村建设与农民工就业质量提升[J].西部论坛,2024,34(1):32-46.

WANG Bao-shun, LIU Gang, JIANG Fei. Digital rural construction and improving employment quality of migrant workers[J]. West Forum, 2024, 34(1): 32-46.

一、引言

党的二十大报告指出,群众在就业、教育、医疗、托育、养老、住房等方面面临不少难题,要实施就业优先战略,强化就业优先政策,健全就业促進机制,促进高质量充分就业。就业是最基本的民生,然而,目前我国的劳动者就业不仅在整体上有待改善,而且就业质量还存在明显的群体差异,需要加快完善重点群体就业支持体系。数量巨大的农民工为我国经济发展作出了突出贡献,但由于受到自身人力资本和社会资本的制约以及地方就业政策的影响,农民工的就业质量普遍低于城镇劳动者(赵建国 等,2023)[1]。根据中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)的调查结果,2018年农民工的月均收入为3 649元,是同期城镇职工收入的84%,且仅有32 %的农民工签订了劳动合同(杨志海 等,2023)[2]。在新发展阶段,经济发展既要“提量”也要“增质”,实现农民工的高质量就业不仅关乎农民工自身的高品质生活,而且对于推动经济高质量发展有着重要影响,也是实现共同富裕的有效途径之一(周丹 等,2022)[3]。因此,深入研究影响农民工就业质量的各种因素,积极促进农民工就业质量提升,具有重要的现实意义。

对于劳动者就业质量的影响因素,相关文献从内因和外因两个层面展开了深入研究,取得了丰硕的成果。从内因来看,劳动者的个人能力是影响其就业质量的重要因素,例如,受教育程度的提高和工作经验的丰富均能显著促进劳动者就业质量的提升(张抗私 等,2020;刘涛 等,2021)[4-5]。此外,劳动者的年龄、性别、家庭等因素也会对其就业质量产生影响(任义科 等,2015;诸萍,2021)[6-7]。从外因来看,经济增长、技术进步、就业政策、对外贸易等众多外部环境因素影响到劳动者的就业质量提升(刘婧 等,2016;王军 等,2018;李磊 等,2019;史恩义 等,2021)[8-11]。近年来,随着新一轮科技革命和产业变革的快速推进,以云计算、互联网、大数据等为核心的数字技术成为经济增长和社会发展的重要驱动力,人类社会迈入数字经济时代。在此背景下,数字技术和数字经济的快速发展会对劳动者的就业质量产生怎样的影响也受到广泛关注。数字经济的发展促进了就业环境的持续改善和劳动者就业能力的不断增强,有助于优化就业结构、提高劳动报酬、增强劳动保护,为实现更高质量就业提供了新的契机(戚聿东 等,2020)[12]。数字技术的应用可以改变劳动力就业结构,提升劳动者技能水平,从而促进劳动者就业质量的提升(毛宇飞 等,2019;王文,2020;明娟 等,2023)[13-15]。数字金融的发展能够通过降低劳动强度、提高社会保障水平等途径助力劳动者就业质量提升(郭晴 等,2022;向秀莉 等,2023)[16-17]。

部分学者针对数字技术和数字经济对农民工就业质量的影响进行了探讨。易莹莹和曹家诚(2023)研究发现,数字经济发展通过促进产业结构高级化显著提升了两代农民工的就业质量,且对新一代农民工的影响更大[18];彭丽娜等(2023)分析表明,数字经济能够显著促进农村流动人口的工资收入、社会保障、单位福利及劳动合同签订,但对本地工作年限、职业预期稳定性具有消极影响[19];赵建国等(2023)分析表明,数字化嵌入能够显著提升农民工的主观和客观就业质量,且对新生代农民工和受雇农民工的就业质量提升效应更为明显[20];王修梅和易法敏(2023)研究发现,电子商务发展通过深化效应、人力资本提升效应和社会资本拓展效应显著提高了农村劳动力非农就业质量,且对中西部地区、已婚、青壮年、受教育程度较低的农村劳动力非农就业质量的提升效应更大[21];马红梅等(2023)分析发现,互联网使用能够通过提高职业匹配程度、人力资本及社会资本水平显著提高农民工的就业质量,且对就业质量较低的农民工就业质量提升效应更强[22];杨志海等(2023)则认为,互联网使用对农民工的工作收入、工作稳定性和工作保障有着显著的正向影响,且对新一代、受教育水平较高以及在第三产业就业的农民工就业质量的提升作用更为明显[23]。

得益于数字乡村建设的持续推进,数字经济在农村地区得到快速发展。根据《中国数字乡村发展报告(2022年)》(http://www.cac.gov.cn/2023-03/01/c_1679309718486615.htm),2022年我国农村互联网普及率为 58.8%,农业生产信息化率达到 25.4%。数字乡村建设不仅推进了农村产业融合和经济增长,催生了大量新业态,也为农村劳动力提供了更多非农就业机会,已成为新时代提高农民福利水平和推进乡村振兴的重要抓手。那么,数字乡村建设是否有效提高了农民工就业质量?目前,相关文献考察了数字乡村建设对农民收入(齐文浩 等,2021)、农村消费(赵佳佳 等,2022)、产业发展(陶涛 等,2022;斯丽娟 等,2024)、共同富裕(徐政 等,2022;潘泽江 等,2023;王邵军,2023)等多方面的影响[24-30],但还没有针对数字乡村建设与农民工就业质量的关系进行深入研究,尤其缺乏相关经验证据。

有鉴于此,本文在已有研究的基础上,探讨数字乡村建设对农民工就业质量的影响及其机制,并通过匹配2018年的CFPS数据和县域数字乡村指数进行实证检验。与已有文献相比,本文的边际贡献主要体现在以下三点:第一,从农民工就业质量角度拓展了数字乡村建设的经济效应研究,并为通过数字乡村建设来促进农民工就业改善提供了经验证据;第二,已有相关文献主要从省域和地级市层面展开实证分析,本文从县域层面考察数字乡村建设对就业质量的影响,在一定程度上克服了宏观层面数据的局限性。第三,基于数字乡村建设的信息改善效应探讨了其促进农民工就业质量提升的3条路径(拓宽信息渠道、促进人岗匹配、增强社会信任),并进一步从性别、年龄、婚姻状态、受教育程度、互联网接入5个维度进行了异质性分析,深化了就业质量的影响因素研究,有助于深入认识数字化转型和数字经济发展的就业改善效应,也为在数字经济快速发展背景下有效促进农民工就业质量提升提供了借鉴和启示。

二、理论分析与研究假說

1.数字乡村建设对农民工就业质量的影响

2018年中央一号文件《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出,要实施数字乡村战略,弥合城乡数字鸿沟。2019年5月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《数字乡村发展战略纲要》对数字乡村有了进一步的阐释,即:数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用,以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程,既是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容。可见,数字乡村建设旨在通过应用数字技术赋能乡村经济高质量发展,以数字经济发展驱动农业农村变革,进而实现农村地区经济、社会和环境的协调发展。

数字乡村建设不仅能够助力传统产业升级,还会对劳动力市场产生深刻影响。根据工资议价理论,当劳动力市场存在较多的就业机会、劳动者具有较高的人力资本时,劳动者的议价能力会因就业选择的增加而得到提升,从而使劳动者的就业质量得到提升(张广胜 等,2023)[31]。从就业机会来看,数字乡村建设能够为农民工提供更多的高质量就业机会。一方面,传统农村经济主要依赖农业,导致农村就业岗位有限,且大多数岗位集中在低技能领域。而数字乡村建设会催生出新的产业形态,如数字农业、电子商务、物流配送等(田鸽 等,2022)[32],新兴产业的发展不仅扩大了就业市场规模,为农民工提供了更多务工机会,而且降低了工作的劳动强度,提高了就业的灵活性,有利于农民工就业质量的提升。另一方面,数字乡村建设通过提高生产效率等途径促进农村产业结构升级(陶涛 等,2022)[26],创造出更多高质量、高收入的就业岗位,进而提高农民工的就业质量(江永红 等,2016;齐乐 等,2023)[33-34]。从农民工自身的人力资本来看,数字乡村建设拓展了农民工的学习渠道。在线学习打破了传统学习的壁垒,提高了知识的可获得性及获取便捷性,尤其是打破了仅能通过学历教育提升人力资本的制约,为农民工提供了更为便利有效的人力资本提升途径。人力资本较高的劳动者拥有更多的就业选择,能够更好地胜任高附加值工作,从而有更高的就业质量。在线技术咨询、远程培训以及各种教育服务平台有助于提升农民工的专业知识水平和技术操作能力(王胜 等,2021)[35],在提高农民工生产效率的同时也增强了农民工在劳动力市场上的就业竞争力,进而显著提高农民工的就业质量。

据此,本文提出待检验的假说H1:数字乡村建设能够显著促进农民工就业质量提升。

2.数字乡村建设提升农民工就业质量的信息改善路径

前文分析表明,数字乡村建设增加了农民工高质量就业的机会,拓展了农民工提升人力资本的渠道,从而有利于农民工的就业质量改善。但是,要将高质量就业机会转化为高质量就业实现,还需要农民工自身的努力与信息条件的改善。同时,信息化是数字乡村建设的基础,也是数字乡村建设的重中之重。根据农业农村部的调查,2018—2020年我国农业农村信息化发展总体水平从33%提高到37.9%。农村信息基础设施的不断完善和信息化发展大大改善了农村地区的信息条件,有效促进了农村居民的信息获取和知识扩散(薛成 等,2020)[36],为农民工就业质量提升创造了更好的条件。有鉴于此,本文主要从数字乡村建设带来的信息改善角度来探讨其促进农民工就业质量提升的具体路径。

信息渠道的相对狭窄导致农民工在就业选择中面临较大的信息不对称问题,从而阻碍了其就业质量的提升(齐秀琳 等,2023)[37]。在传统社会中,求职者主要通过传统人际关系网络来搜寻职位信息,信息具有一定的滞后性和不透明性,且相比城镇劳动者,

农民工存在显著的信息劣势。农民工在求职过程中通常对社会关系(亲戚、朋友)具有较强的依赖性,这种求职方式虽然降低了交易成本,但是具有低效性的特征(朱明宝 等,2017)[38]。数字乡村建设则有效拓宽了农民工的信息渠道。随着乡村网络基础设施建设的不断完善以及互联网普及度的不断提高,农民工可以方便地使用互联网进行信息搜寻。相比于其他信息搜寻渠道,互联网具有速度快、精准度高、成本低等优点,能够帮助农民工更快地找到合适的工作岗位。互联网的信息传递效应打破了传统信息传递在时间和空间上的限制,并大大降低了农民工与雇佣者之间的信息不对称程度,有助于农民工迅速获取有效的就业信息,不仅降低了农民工就业的交易成本、提高了农民工的求职效率(李晓钟 等,2022)[39],而且增强了农民工的求职底气、提高了农民工的议价能力。因此,数字乡村建设拓宽了农民工的信息渠道,尤其是互联网的使用有效缓解了农民工的信息劣势,促使农民工能够更好地把握高质量就业机会,从而显著提升农民工的就业质量。

互联网的使用不仅方便了农民工的工作搜寻,而且有助于农民工快速提升自身人力资本,从而提高人岗匹配度。人岗匹配理论认为,当工作岗位所需与劳动者自身的人力资本相匹配时,劳动者会有较高的工作满意度和就业质量(Mortensen,2021)[40]。因此,提高人岗匹配度是提升

就业质量的重要途径。数字乡村建设使农民工能够通过互联网以较低的成本获取丰富的教育和培训资源,农民工可以根据岗位需求进行相关的学习和培训,在提高自身人力资本水平的同时提高个人能力与工作岗位的匹配程度,从而实现高质量就业(戚聿东 等,2020)[12]。同时,数字乡村建设推动了社会分工和新业态发展,高质量就业岗位不断涌现,信息条件的改善也会促使农民工适时根据自身能力的变化进行转岗就业,从而在提高人岗匹配度的同时实现更高质量的就业。

此外,信息条件的改善还有助于农民工社会资本的增加。社会资本理论认为,社会资本能够在就业过程中发挥积极作用,劳动者的社会资本增加对其就业质量有着显著的提升作用(邓睿,2020)[41]。相比城镇劳动者,农民工的社会资本较为薄弱,互联网的使用不仅扩展了农民工的知识和信息来源,而且扩大了农民工的社交范围,可以显著增加农民工的社会资本。值得注意的是,社会资本的有效使用是建立在社会信任的基础上的,社会信任是一种新型社会资本(胡伦 等,2016)[42]。数字乡村建设致力于缩小各种机会不平等,会增强民众对社会公平的感知,提高社区居民之间的信任程度,进而提升民众的社会信任水平(赵佳佳 等,2023)[43]。因此,数字乡村建设带来的信息条件改善为农民工积累更多的社会资本提供了便利,同时数字乡村建设也会提高农民工的社会信任水平,促使农民工更加积极地加强社会网络联系,从而积累丰富的社会资本,并在就业过程中有效发挥社会资本的积极作用,最终实现就业质量的提升。

綜上所述,本文认为,数字乡村建设拓宽了农民工的信息渠道,互联网的使用有助于农民工获得更多的高质量就业机会,有利于农民工通过快速提升人力资本来提高人岗匹配度,同时也促进了农民工社会资本增长,并通过提高农民工的社会信任水平进一步提升农民工的社会资本和更有效地发挥社会资本在就业过程中的积极作用,进而显著提高了农民工的就业质量。

据此,本文提出待检验的假说H2:数字乡村建设能够通过拓宽农民工信息渠道、促进农民工人岗匹配、增强农民工社会信任3条路径来提高农民工的就业质量。

三、实证检验方法设计

1.基准模型设定与变量测度

为考察数字乡村建设与农民工就业质量的关系,本文构建如下基准模型:

Qualityij=α+β1digital_ruralj+βXij+region+εij

其中,下标i和j分别代表农民工个体和县域,被解释变量(Qualityij)“就业质量”为2018年户籍在j县的i农民工的就业质量,核心解释变量(digital_ruralj)“数字乡村指数”为2018年j县的数字乡村发展水平,控制变量(Xij)包括个人、家庭和地区3个层面的9个指标,εij表示随机误差项。同时,为了控制地区间经济发展差异带来的影响,借鉴秦芳等(2022)的方法[44],在模型中加入区域(东、中、西部地区)虚拟变量(region)。此外,考虑到地区内个体相关性会对估计结果产生影响,在模型回归中将标准误聚类到村级层面。

对被解释变量“就业质量”的度量,本文通过构建指标体系来进行综合评价。一些学者采用工资收入、工作时长、工作环境、社会保障等客观性指标来衡量就业质量(邓睿,2020;Anker et al.,2003)[41][45];另外一些学者认为劳动者对工作的主观感受也是衡量就业质量的重要指标(苏丽锋 等,2015;李中建 等,2017)[46-47]。本文参考丁述磊和刘翠花(2022)的研究方法[48],从主观和客观两个维度构建就业质量的评价指标体系(见表1),并采用主成分分析法来测算就业质量综合指数。由于选取指标的计量单位有所不同,在进行主成分分析前将所有指标进行标准化处理。此外,本文还采用熵权法重新计算就业质量综合指数,用于稳健性检验。

核心解释变量“数字乡村指数”的数据直接来自北京大学新农村发展研究院联合阿里研究院发布的《县域数字乡村指数(2018)研究报告》,该指数包括乡村基础设施、乡村经济、乡村生活、乡村治理4个维度,可以较好地反映数字乡村发展水平。

借鉴毛宇飞等(2019)、罗恩立和方丹丹(2020)的研究[13][49],选取以下控制变量:个人层面的控制变量包括“年龄”、“年龄平方”、“性别”(男性=1,女性=0)、“婚姻状态”(在婚=1,非在婚=0)、“健康程度”(不健康=1,一般=2,比较健康=3,很健康=4,非常健康=5)、“学历”(文盲/半文盲/未上过学=0,小学=6,初中=9,高中/中专/技校/职高=12,大专=15,大学本科=16,硕士=19,博士=22),家庭层面的控制变量为“家庭人口规模”(家庭人口总数),县域层面的控制变量包括“经济发展水平”(县域GDP的自然对数值)、“产业结构”(第一产业增加值占GDP比重)、“财政支出”(地方财政一般预算支出与GDP之比)。

2.样本选择与数据处理

本文所使用的数据主要有三个来源:(1)个体和家庭特征数据来自CFPS 2018數据库。CFPS是由北京大学中国社会科学调查中心组织的大型社会调研项目,样本涉及25个省份、162个县(区、市),问卷内容涵盖了个体、家庭、社区三个层面,包括就业、教育、健康、社会参与、家庭经济等方面具体信息,能够为本文研究提供数据支撑。(2)县域数字乡村指数来自

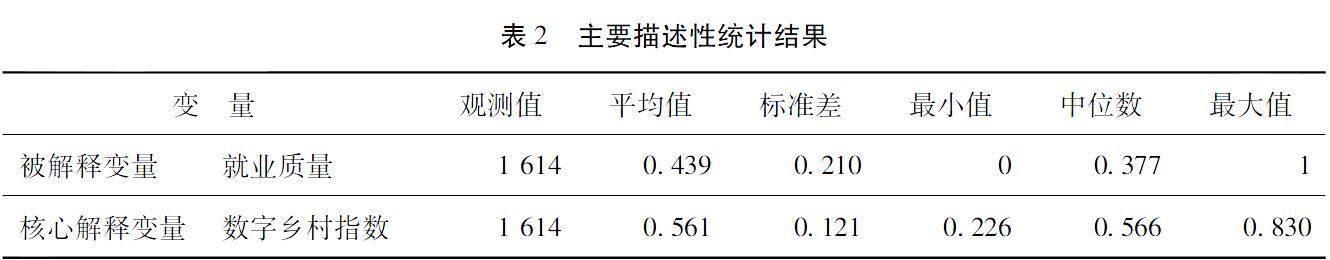

《县域数字乡村指数(2018年)研究报告》,该报告包含1 880个县或县级市的数字乡村指数。(3)县域特征数据来源于《中国县域统计年鉴(县市卷 2019)》。由于本文研究对象为农民工的就业质量,将样本年龄限制为18~64岁,只保留户籍为农村户口且从事非农工作的样本,并删除数据缺失的样本,最终匹配得到1 614个样本观测值。表2为主要变量的描述性统计结果,从样本的整体就业质量来看,“就业质量”的平均值为0.439、中位数为0.377,说明大多数样本就业质量低于平均水平;从数字乡村发展水平来看,“数字乡村指数”最大值为0.830、最小值为0.226,表明不同地区之间的数字乡村建设存在较大差异。

四、实证检验结果分析

1.基准模型回归与内生性处理

基准模型的回归结果见表3,“数字乡村指数”对“就业质量”的估计系数显著为正,表明数字乡村发展水平的提高对农民工就业质量提升具有显著的正向影响,即数字乡村建设显著提高了农民工的就业质量,假说H1得到支持。然而,基准模型的回归可能存在遗漏变量和反向因果关系等内生性问题,一方面一些不可观测因素可能对农民工就业质量产生影响,另一方面农民工就业质量的提升也可能会促进数字乡村建设,从而导致估计结果产生偏误。对此,本文借鉴张勋等(2021)的做法[50],采用县域距离杭州市的球面距离作为“数字乡村指数”的工具变量,进行两阶段最小二乘法(2SLS)回归以缓解内生性问题,第二阶段的检验结果见表4的Panel A。第一阶段的回归结果显示,工具变量对“数字乡村指数”的估计系数在1%水平上显著为负(-0.078),表明工具变量与核心解释变量显著相关,满足相关性条件;第二阶段的回归结果显示,“数字乡村指数”的估计系数在1%水平上显著为正,同时,Cragg-Donald Wald F统计值为42.694,远远超过10%的临界值,说明工具变量不存在弱识别问题。可见,在缓解内生性问题后,本文的核心结论依然成立,进一步验证了假说H1。

上述稳健性检验结果均显示,“数字乡村指数”对“就业质量”的估计系数至少在5%的水平上显著为正,表明本文的分析结果具有良好的稳健性。此外,本文还通过安慰剂检验来进行进一步的验证。借鉴吴育辉等(2021)的做法[51],随机生成虚拟的“伪数字乡村指数”,将其作为核心解释变量重新进行回归,重复500次的检验结果如图1所示。“伪数字乡村指数”的估计系数在0值附近呈正态分布,且偏离本文基准模型的估计值(竖虚线),这说明基准模型得到的样本农民工就业质量提升效应是由其他偶然因素导致的可能性极小,再次支持了本文“数字乡村建设显著提高了农民工就业质量”的核心结论。

3.影响路径检验

本文通过考察“数字乡村指数”对机制变量的影响和机制变量对“就业质量”的影响来检验数字乡村影响农民工就业质量的信息改善路径,构建如下计量模型:

Mij=α+γ1digital_ruralj+γXij+region+εij

Qualityij=α+δ1Mij+δXij+region+εij

其中,Mij为机制变量(中介变量)。根据前文的理论分析和研究假说,选取以下3个机制变量:一是“互联网渠道”,借鉴陈瑛等(2021)的研究思路[52],采用CFPS问卷中“互联网作为信息渠道的重要程度”这一题项的回答作为反映农民工信息渠道拓宽的代理变量,农民工认为互联网作为信息渠道的重要程度越高,说明其越愿意通过互联网进行信息搜寻,即其信息渠道得以拓宽。二是“人岗匹配程度”,根据CFPS问卷中“胜任工作的教育程度”与样本的学历是否匹配进行赋值,若回答与样本自身学历一致赋值为1,否则赋值为0。三是“社会信任水平”,借鉴胡伦等(2016)的做法[42],采用CFPS问卷中“您对陌生人的信任程度”这一问题的回答来表征样本的社会信任水平。

影响路径检验结果见表5。“数字乡村指数”对“互联网渠道”“人岗匹配程度”“社会信任水平”的估计系数均显著为正,表明数字乡村建设拓宽了农民工的信息渠道,并提高了农民工的人岗匹配程度和社会信任水平;“互联网渠道”“人岗匹配程度”“社会信任水平”对“就业质量”的估计系数也均显著为正,表明农民工信息渠道的拓宽、人岗匹配程度和社会信任水平的提高可以促进其就业质量提升。因此,数字乡村建设具有显著的信息改善效应,可以通过拓宽信息渠道、促进人岗匹配、增强社会信任等路径来提高农民工的就业质量,本文提出的假说H2得到验证。

五、进一步的研究:异质性分析

由于不同的农民工在自身素质、家庭条件以及信息环境等方面具有显著差异,数字乡村建设对其产生的就业质量提升效应会表现出明显的异质性。对此,本文进一步从以下几个方面进行异质性分析。

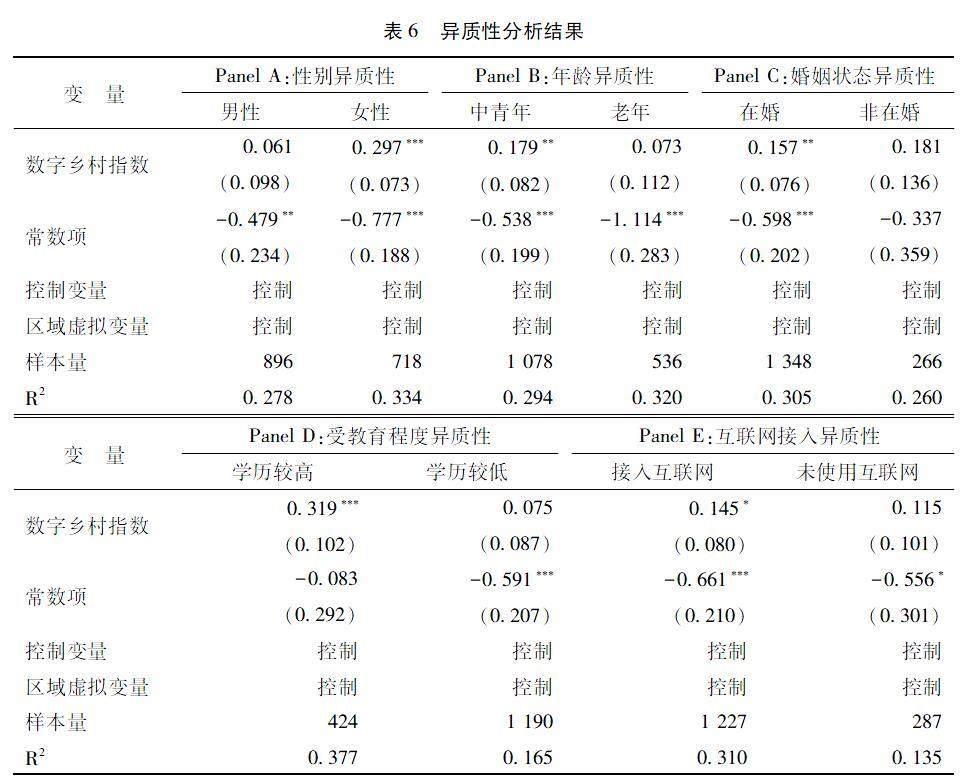

一是性别异质性。在传统家庭分工中,女性往往要更多承担家务劳动,因此在社会资本以及就业方面处于弱势地位。数字乡村建设会缩小这种就业性别差异,例如,电商等线上平台能够突破就业的时间和空间限制,有助于女性更好地平衡工作与家务,从而提高女性的就业意愿和就业质量。将样本划分为“男性”和“女性”两组,分组检验的回归结果见表6的Panel A。“数字乡村指数”的估计系数在“男性”

组为正但不显著,而在“女性”组显著为正,表明数字乡村建设对女性农民工就业质量的提升作用更为显著。

二是年龄异质性。一般来讲,年輕人的受教育程度和对新兴事物的接受及掌握程度更高,因此更有可能在数字乡村建设中受益,可以更好地利用数字乡村建设的信息改善效应来实现更高质量的就业。将样本划分为“中青年”(16~45岁)和“老年”(45岁及以上)两组,分组检验的回归结果见表6的Panel B。“数字乡村指数”的估计系数在“中青年”组显著为正,而在“老年”组为正但不显著,表明数字乡村建设对中青年农民工就业质量的提升作用更为显著。

三是婚姻状态异质性。相比于未婚农民工,已婚农民工面临更大的家庭压力,更会努力提升自身能力并寻求更好的就业机会,因而会更有效地利用数字乡村建设带来的各种契机提高自己的就业质量。将样本划分为“在婚”和“非在婚”两组,分组检验的回归结果见表6的Panel C。“数字乡村指数”的估计系数在“在婚”组显著为正,而在“非在婚”组为正但不显著,表明数字乡村建设对在婚农民工就业质量的提升作用更为显著。

四是受教育程度异质性。受教育程度较高的农民工可以更快地掌握新兴的数字技术,在就业市场上也更有竞争力,因而数字乡村建设更有利于其找到合适的工作并提高其就业质量。将样本分为“学历较高”(本科及以上)和“学历较低”两组,分组检验的回归结果见表6的Panel D。“数字乡村指数”的估计系数在“学历较高”组显著为正,而在“学历较低”组为正但不显著,表明数字乡村建设对受教育程度较高的农民工具有更为显著的就业质量提升作用。

五是互联网接入异质性。在数字经济发展的过程中,数字鸿沟现象不容忽视。不同的人群因自身或环境的原因而具有不同的“数字化”程度,因而能够获取和享受的数字红利也有所不同。数字乡村建设对农民工就业质量的影响也会因数字鸿沟的存在而表现出异质性。对此,本文从互联网接入的角度进行分析。借鉴粟勤和韩庆媛(2021)的方法[53],根据CFPS问卷中“您是否使用移动设备,比如手机、平板上网?”和“您是否使用电脑上网?”两个题项进行分组,两个问题只要有一个回答为“是”的样本归为“接入互联网”组,两个问题都回答为“否”的样本归为“未接入互联网”组,分组检验的回归结果见表6的Panel E。“数字乡村指数”的估计系数在“接入互联网”组显著为正,而在“未接入互联网”组为正但不显著,表明数字乡村建设对接入互联网的农民工具有更为显著的就业质量提升作用。

六、结论与启示

随着新一轮科技革命和产业变革的快速推进,以新兴数字技术为基础的数字经济成为推动经济高质量发展的新引擎。为加快农村地区的数字化转型和数字经济发展,我国实施了数字乡村战略。数字乡村建设不仅可以通过促进新业态、新模式发展为农民工创造更多更高质量的就业岗位,而且能够通过信息化发展拓宽农民工的信息来源和渠道,促进农民工人力资本和社会资本积累,增强农民工在就业市场上的竞争力和议价能力,进而提高农民工的就业质量。本文将县域数字乡村指数(2018)数据与2018年CFPS数据相匹配,从客观和主观两个维度综合评价农民工的就业质量,实证检验数字乡村建设对农民工就业质量的影响及其信息改善路径,结果发现:(1)数字乡村发展水平提高对农民工就业质量具有显著的正向影响,表明数字乡村建设有效促进了农民工高质量就业;(2)数字乡村发展水平提高通过互联网建设拓宽了农民工的信息渠道,并提高了农民工的人岗匹配程度和社会信任水平,表明数字乡村建设具有显著的信息改善效应,可以通过拓宽信息渠道、促进人岗匹配、增强社会信任等路径来提高农民工的就业质量。(3)相比男性农民工、非在婚农民工、老年农民工、学历较低的农民工和未接入互联网的农民工,数字乡村建设对女性农民工、在婚农民工、中青年农民工、学历较高的农民工和已接入互联网的农民工具有更显著的就业质量提升作用。

综合以上研究结论,本文提出以下启示:第一,进一步推进数字乡村建设,并充分发挥其各种积极效应,尤其应加快农村地区的数字基础设施建设,提高农村网络普及率和信息化水平。相比城市,农村地区数字基础设施较为落后,政府应加大对农村数字基础设施建设的投入,努力缩小和消除城乡数字鸿沟。要通过高质量的信息化建设保障农村居民能及时获取所需的就业信息,消除农民工就业的信息壁垒,提高农民工的就业质量。第二,加大就业培训力度,提高农民工的人力资本水平和人岗匹配程度。政府应积极引导农民工参加相关培训,进而促进农民工人力资本积累,使其能够更好地适应现代产业发展,从而增加其高质量就业机会。例如,积极推广普及技术教育和培训,包括建设学习中心、提供线上和线下课程等,有效促进现代技术在农业生产、农村企业管理和服务业中的应用。第三,充分利用互联网平台促进农民工的社会资本积累。数字乡村建设将不同居民通过网络连接起来,不仅强化了以血缘为基础的“强关系”,同时也建立起了以友缘为基础的“弱关系”。利用由互联网建立的社会关系网络,农民工可以更充分地获取就业信息,从而提高就业质量。第四,精准因地施策,缩小农村地区内部的数字鸿沟,实现数字乡村协调发展。由于各地区的资源禀赋存在差异,一些地区的数字乡村建设较为滞后,同一地区的不同人群之间也存在数字鸿沟。因此,政府在推动乡村建设时,应充分挖掘各地区的优势,提供相应的激励和支持,促使各地区、各群体都能够共享数字化红利,进而通过数字乡村的平衡发展推动共同富裕。

参考文献:

[1]赵建国,任冠宇,王净净.数字化嵌入对农民工就业质量的影响及规律研究[J].财经问题研究,2023,(5):101-113.

[2]杨志海,张一凡,辜香群.互联网使用、社会资本与农民工就业质量提升——基于信息获取的视角[J].西北人口,2023,44(5):70-83.

[3]周丹,李五荣,方劲平.非认知能力、社会包容度与农民工就业质量——采用2010—2018年中国家庭追踪调查5期数据的实证检验[J].西部论坛,2022,32(2):47-62.

[4]张抗私,史策.高等教育、个人能力与就业质量[J].中国人口科学,2020(4):98-112+128.

[5]刘涛,王德政.教育水平、工作经验与流动人口就业质量[J].人口研究,2021,45(4):85-99.

[6]任义科,王林,杜海峰.人力资本、社会资本对农民工就业质量的影响——基于性别视角的分析[J].经济经纬,2015,32(2):25-30.

[7]诸萍.子女随迁对流动青年就业质量的影响研究——基于性别差异视角[J].南方人口,2021,36(3):41-55.

[8]刘婧,郭圣乾,金传印.经济增长、经济结构与就业质量耦合研究——基于2005—2014年宏观数据的实证[J].宏观经济研究,2016(5):99-105.

[9]王军,詹韵秋.技术进步带来了就业质量的提升吗?——基于中国2000—2016年省级动态面板数据分析[J].云南财经大学学报,2018,34(8):29-39.

[10]李磊,席恒.我国延迟退休年龄政策对青年人的就业效应研究[J].管理评论,2019,31(1):255-267+278.

[11]史恩义,郭凯悦,魏雪靖.贸易开放、人力资本与就业质量[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2021(5):46-62.

[12]戚聿东,刘翠花,丁述磊.数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升[J].经济学动态,2020(11):17-35.

[13]毛宇飞,曾湘泉,祝慧琳.互联网使用、就业决策与就业质量——基于CGSS数据的经验证据[J].经济理论与经济管理,2019(1):72-85.

[14]王文.数字经济时代下工业智能化促进了高质量就业吗[J].经济学家,2020(4):89-98.

[15]明娟,鲍翔宇,张艺.劳动智能化改善了劳动者就业质量吗?[J].西部论坛,2023,33(3):1-14.

[16]郭晴,孟世超,毛宇飞.数字普惠金融发展能促进就业质量提升吗?[J].上海财经大学学报,2022,24(1):61-75+152.

[17]向秀莉,郭雪.数字普惠金融与城镇居民就业质量研究[J].金融理论与实践,2023(1):61-71.

[18]易莹莹,曹家诚.数字经济的发展能否提高新老两代农民工的就业质量?——来自CMDS的经验证据[J].现代财经(天津财经大学学报),2023,43(9):39-53.

[19]彭丽娜,徐家鹏,姜志德,等.数字经济对农村流动人口就业质量的影响[J].人口与发展,2023,29(4):31-46.

[20]赵建国,任冠宇,王净净.数字化嵌入对农民工就业质量的影响及规律研究[J].财经问题研究,2023(5):101-113.

[21]王修梅,易法敏.数字经济对农村劳动力非农就业质量的影响——来自电子商务发展的证据[J].经济经纬,2023,40(3):55-65.

[22]马红梅,尚嘉豪,王鹏程.互联网使用对农民工就业质量的影响研究[J].重庆社会科学,2023(12):49-69.

[23]杨志海,张一凡,辜香群.互联网使用、社会资本与农民工就业质量提升——基于信息获取的视角[J].西北人口,2023,44(5)70-83.

[24]齊文浩,李明杰,李景波.数字乡村赋能与农民收入增长:作用机理与实证检验——基于农民创业活跃度的调节效应研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2021,23(2):116-125+148.

[25]赵佳佳,孙晓琳,苏岚岚.数字乡村发展对农村居民家庭消费的影响——基于县域数字乡村指数与中国家庭追踪调查的匹配数据[J].中国农业大学学报(社会科学版),2022,39(5):114-132.

[26]陶涛,樊凯欣,朱子阳.数字乡村建设与县域产业结构升级——基于电子商务进农村综合示范政策的准自然实验[J].中国流通经济,2022,36(5):3-13.

[27]斯丽娟,辛雅儒.数字乡村建设对县域产业升级的影响[J/OL].(2024-01-10).重庆大学学报(社会科学版), http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1023.C.20240110.0907.002.html.

[28]徐政,趙子衡,郑霖豪.数字乡村平台化赋能共同富裕:演进逻辑与实践路径[J].科学管理研究,2022,40(6):59-67.

[29]潘泽江,石紫明.数字乡村建设赋能农村共同富裕——电子商务进农村综合示范县的创建效应[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2023,43(9):127-136+186-187.

[30]王邵军.数字乡村建设促进农民农村共同富裕的作用机理、现实挑战与实现路径研究[J].南开经济研究,2023(11):21-36.

[31]张广胜,王若男.数字经济发展何以赋能农民工高质量就业[J].中国农村经济,2023(1):58-76.

[32]田鸽,张勋.数字经济、非农就业与社会分工[J].管理世界,2022,38(5):72-84.

[33]江永红,张彬,郝楠.产业结构升级是否引致劳动力“极化”现象[J].经济学家,2016(3):24-31.

[34]齐乐,陶建平.产业智能化与农民工就业质量的影响机理及提升路径[J].华中农业大学学报(社会科学版),2023,(1):34-46.

[35]王胜,余娜,付锐.数字乡村建设:作用机理、现实挑战与实施策略[J].改革,2021(4):45-59.

[36]薛成,孟庆玺,何贤杰.网络基础设施建设与企业技术知识扩散——来自“宽带中国”战略的准自然实验[J].财经研究,2020,46(4):48-62.

[37]齐秀琳,江求川.数字经济与农民工就业:促进还是挤出?——来自“宽带中国”政策试点的证据[J].中国农村观察,2023(1):59-77.

[38]朱明宝,杨云彦.近年来农民工的就业结构及其变化趋势[J].人口研究,2017,41(5):89-100.

[39]李晓钟,李俊雨.数字经济发展对城乡收入差距的影响研究[J].农业技术经济,2022(2):77-93.

[40]MORTENSEN D T. Markets with search friction and the DMP model[J]. American Economic Review,2011,101(4): 1073-1091.

[41]邓睿.社会资本动员中的关系资源如何影响农民工就业质量?[J].经济学动态,2020(1):52-68.

[42]胡伦,陆迁,杜为公.社会资本对农民工多维贫困影响分析[J].社会科学,2018(12):25-38.

[43]赵佳佳,魏娟,刘天军.数字乡村发展对农民创业的影响及机制研究[J].中国农村经济,2023(5):61-80.

[44]秦芳,王剑程,胥芹.数字经济如何促进农户增收?——来自农村电商发展的证据[J].经济学(季刊),2022,22(2):591-612.

[45]ANKER R,CHERNYSHEV I,EGGER P,et al. Measuring decent work with statistical indicators[J]. International Labour Review,2003,142(2):147-178.

[46]苏丽锋,陈建伟.我国新时期个人就业质量影响因素研究——基于调查数据的实证分析[J].人口与经济,2015(4):107-118.

[47]李中建,袁璐璐.务工距离对农民工就业质量的影响分析[J].中国农村经济,2017(6):70-83.

[48]丁述磊,刘翠花.数字经济时代互联网使用对就业质量的影响研究——基于社会网络的视角[J].经济与管理研究,2022,43(7):97-114.

[49]罗恩立,方丹丹.家庭随迁、居留意愿与流动人口就业质量——基于2016年全国流动人口动态监测数据的分析[J].人口与发展,2020,26(3):117-128+26.

[50]张勋,万广华,吴海涛.缩小数字鸿沟:中国特色数字金融发展[J].中国社会科学,2021(8):35-51+204-205.

[51]吴育辉,张欢,于小偶.机会之地:社会流动性与企业生产效率[J].管理世界,2021,37(12):74-93.

[52]陈瑛,梁雅爽,向晶.互联网接入与劳动者多重就业——基于CFPS数据的实证研究[J].劳动经济研究,2021,9(6):72-97.

[53]粟勤,韩庆媛.数字鸿沟与家庭财富差距——基于CHFS数据的实证检验[J].云南财经大学学报,2021,37(9):80-96.

Digital Rural Construction and Improving Employment Quality of Migrant Workers

WANG Bao-shun, LIU Gang, JIANG Fei

(School of Public Finance and Taxation, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, Hubei, China)

Abstract: Employment, as the largest livelihood project, is an important support for national economic development. The report of the 20th National Congress of the Communist Party of China emphasizes the need to “improve the employment support system for key groups and establish a promotion mechanism that is conducive to more comprehensive and high-quality employment”. As a key employment group in China, migrant workers are not only crucial for stabilizing employment, but also have far-reaching significance for achieving common prosperity. With the rapid advancement of a new round of technological revolution, the development of digital rural areas based on emerging digital technologies has gradually become an important driving force for improving the welfare of rural residents and achieving rural revitalization. However, existing literature only focuses on the macroeconomic effects of digital rural development. There is little literature that systematically analyzes the impact of digital rural development on the employment quality of migrant workers at the micro individual level. Therefore, based on the matching data of the 2018 China Household Micro Survey and the Digital Rural Development Index at the county level, this article examines the impact of digital rural development on the employment quality of migrant workers and examines its mechanism of action.

This study finds that the development of digital rural areas has a significant promoting effect on the employment quality of migrant workers, and as the level of digital rural development changes, its impact on the employment quality of migrant workers shows a U-shaped trend of first decreasing and then increasing. There is a significant heterogeneity in the development of digital rural areas for different groups of migrant workers, specifically manifested in the more significant promotion effect on female groups, married groups, middle-aged and young people, and higher education groups. The development of digital rural areas mainly indirectly improves the employment quality of migrant workers through the effects of expanding information channels, matching people with positions, and enhancing social trust. Further research has found that the promotion effect of digital rural development on employment quality is still constrained by the digital “access” gap.

Compared with previous literature, this article mainly expands as follows: firstly, it explores the impact of digital rural development on the employment quality of migrant workers and expands the research on the economic effects of digital rural areas. Secondly, compared with the existing literature that analyzes from macro perspectives such as provincial and prefecture-level cities, this article matches the 2018 CFPS database with the county-level Digital Rural Index to examine the impact of digital rural areas on employment quality at the county level, overcoming the limitations of macro-level data to a certain extent. Thirdly, this article explores the impact of digital rural development on the employment quality of migrant workers through three paths: expanding information channels, matching people and positions, and enhancing social trust.

This study reveals the inherent logic between the development of digital rural areas and the improvement of employment quality for migrant workers, providing theoretical support for digital empowerment of rural revitalization. To further unleash the dividends of digital rural development, it is necessary to strengthen the construction of rural digital infrastructure, improve the breadth of rural internet coverage, and continuously optimize the institutional mechanisms of digital rural construction, so as to promote the inclusivity and accessibility of digital rural development.

Key words: digital countryside; migrant workers; employment quality; information channels; person-post matching; social trust; the internet; rural revitalization

CLC number:F323; F241.4Document code:AArticle ID:1674-8131(2024)0-0032-15

(編辑:黄依洁;刘仁芳)