勋伯格《钢琴曲》Op.33b的序列技法分析

〔摘 要〕勋伯格是近现代作曲家与音乐理论家,是表现主义乐派的代表人物和奠基人。《钢琴曲》Op.33b发表于1932年4月,是勋伯格用十二音技法创作的代表作,也是他为数不多的钢琴作品,其序列材料和组织形式也体现出作曲家独特的写作技巧。本文用十二音技法对钢琴曲Op.33b的序列进行分析,探究勋伯格钢琴十二音作品中的逻辑与序列使用的技巧,发掘作曲家的风格特点和技术创新。

〔关键词〕勋伯格;十二音技法;《钢琴曲》Op.33b

一、勋伯格以及《钢琴曲》Op.33b

20世纪的西方音乐基本告别了共性时期,风格包罗万象,五彩缤纷。一方面,表现主义风格主张表达极端的个性与主观情感,另一方面,表达民族文化与民族主义音乐大量兴起。除此之外,微分音乐、噪音音乐、序列音乐、偶然音乐等许多充满个性的音乐流派也在此时极速涌现出来,在个性写作时期的作曲家们带来了五彩缤纷的听觉盛宴。在众多风格的作曲家里,勋伯格是推动20世纪音乐发展的进程的近现代作曲家。他的调性革命解决了音乐作品调性缺失后的逻辑问题,创作了十二音作曲技法,改变了几百年来音乐的创作法则。

勋伯格出生于奥地利维也纳,是表现主义乐派的代表人物和奠基人。他自幼学习小提琴和大提琴,是一位具有开拓精神的作曲家。勋伯格的《钢琴曲》Op.33b是他的第33号作品《钢琴曲》中的第二首,是十二音序列代表作之一,作品发表于1932年4月,是作曲家采取序列技法写作的作品,也是他为数不多的钢琴作品之一。这是一首复杂、细致、迷人的作品,全曲不仅旋律优美,内涵丰富,并且十二音技法使得整部钢琴曲逻辑精巧,对位和织体也交错呼应。从作品的序列材料和组织形式不难看出作曲家独特的写作技巧。

二、《钢琴曲》Op.33b的序列分析

十二音作曲技法是将钢琴上一个八度内的十二个音按某种特定顺序排列,创造出一个原型序列,再将这个序列进行变形,通过逆行、倒影、逆行倒影三种手法创造出新的四条序列。同时,再以十二个音的每一个音为首,对原型序列进行移位,总共能得到12条不同的序列,这12条序列再进行四种形态变换,就能得到48种不同的序列。所以,在对一部十二音作品进行序列分析时,首先就要找出这部作品的原型序列,再通过原型序列画出它的十二音矩阵图,由此分析序列的逻辑性和构造特点。

(一)《钢琴曲》Op.33b的基本序列

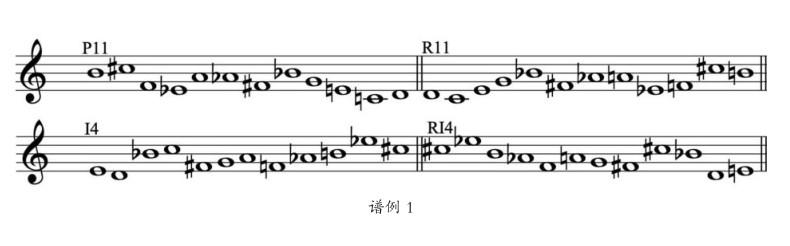

在Op.33b这部作品中,全曲只运用了这四个序列,即原型P11,逆行R11,倒影I4和倒影逆行RI4(谱例1)。序列最明显的特征是I11序列的前六个音与I4序列的后六个音完全相同,但顺序不同,P11序列的后六个音与I4序列的前六个音也是同样的情况。所以,P11序列与I4序列为全结缘序列。这两条序列在被使用时另一个特点是勋伯格用到了四音划分和三音划分的方法,无论是横向陈述、纵向陈述或混合陈述,这也体现出他在使用这两条序列时的精心设计。

另外,笔者认为,谱例中出现的错误有如下几处:其中,第22小节低音谱号第一线的A音应为bB音,第二线的bB音应为还原B音;第37小节高音谱号上加四线的bB音应为还原B音;第50小节第一个十六分音符后缺少一个高音谱号;第53小节高音谱号上加三线的E音应为上加二线的C音。

(二)序列的具体应用情况及织体的详细分析

作品的总体结构可以分为三个部分,呈示部为第1-31小节,展开部为第32-56小节,再现部为第57-63小节,最后Coda部分为第64-68小节。第1-3小节分别陈述了P11与I4序列,在陈述P11序列时总体是向下进行的趋势,两音一组,P11序列的1、2、7、8号音表现在右手,而左手F、bE、A、G四个音被右手包围,这种陈述特点在后面经常出现;第3小节陈述I4序列时,依然是左右手交错出现,此时出现在右手的3、4、9、10号音与出现在左手的5、6、7、8号音的音集集合都为[0,1,2,4],第11、12号音是第1、2号音移高半音的逆行。虽然他的分区和陈述本身不是对称的,但是其中的许多音高和音级元素是对称的。

從第5小节的第二拍开始两条序列的逆行陈述,可以认为是主题材料的继续向前发展,但是组织形式从左右手交替变成了左右手单独陈述。右手横向按序列顺序依次陈述IR4序列,此时左手在低声部也出现了音组的重复:左手以四个音为一组,12、11、10、9四个音先出现,在随后持续出现序列IR4中新的音时持续重复这四个音,并不断加入新的重复音直到十二个音出齐为止。这种使用了重叠的叙述手法可以使整个序列更加丰满。到第九小节为止,四条基本序列已经全部陈述完成,A主题也已经完全呈现。从第10小节开始进入过渡阶段,先是紧接着刚刚出现的RI4重复了一遍RI4的6、5、4、3、2、1号音,接着出现了新的材料片段:上方右手声部的I4和下方左手的P11,这两个序列延续了主部主题第二句的左右手对位写法,而且几乎没有出现重复的音或音组,仅仅是把序列完全呈现了一次,起到过渡的作用。从第11小节最后的三个音开始为A1阶段,可以看出副部的第一条旋律P11向前发展的方式是模仿了I4第一次出现时(3-5小节)的形态,这一点从音高的布局和节奏的使用都不难判断。随后紧接着出现的是RI4序列、R11序列和I4序列,此时A1主题的四条序列也已出现。

接下来在经过19-20小节的短暂过渡,为其节奏、节拍和分区做准备后,第二主题B在第21小节到达,此时节拍改变,从2/4拍变成了6/8拍,速度变快,织体加厚,旋律也被分成了四个声部。21小节P11、I4占据了高音两个声部和低音两个声部,22小节高音两声部变为RI4,低音两声部变为R11,但是到23、24小节情况发生变化。作曲家将序列拆开为三音组合,将整条旋律打破——在第23小节的前三拍,I4序列1、2、4号音先出现在左手低音声部,3、5、6号音游移到右手中音声部,而这条序列的8、9、11号音出现在后三拍的左手低声部,最后7、10、12号音出现在右手中声部。I4序列整体排列在R11序列的下方,R11也是以三音组合的形式分别出现在右手高音声部和左手高音声部,出现顺序为1、2、4;3、5、6;8、9、11;7、10、12,这种音高顺序和组合形式与I4序列相同,也与第21、22小节的音高组合形式相同,而且多次出现在了后面展开部中,体现出作曲家的精心布局;第24小节也用了同样的布局,只是左右手的高音声部变成了RI4序列,而且先出现的是6、5、3、4、2、1号音,后出现的是12、11、8、10、9、7号音,上下声部互相不打扰,是标准的重叠法写作。从25小节开始序列开始频繁重复,左手I4重复两遍之后开始做六音组循环重复,右手是P11序列的同样组织形式,由于P11的前6个音与I4的后6个音音高完全相同但顺序不同,所以在每次六音组出现时,作曲家会刻意将P11的前6个音与I4的前6个音,或者P11的后六个音与I4的后六个音一起出现,来构成一条完整的十二音序列。第29小节的后三拍开始,IR4序列完整出现在了右手的高声部,持续两小节,每三拍中间用除了出现在三拍上的三个音的另外三个音填充,总体还是以六个音为一个单元,直到第31小节12个音出齐为止。

作品从第32小节正式进入了展开部,此时节拍又变回了2/4拍,材料不仅具有复述功能,同时也具有发展功能,这部分不仅结合了A和B部分的音高和节奏特征,还结合了这部分的次要和声特征,所以这部分的发展具有综合性。第32小节开始展开的第一阶段,右手陈述R11序列,直接持续5小节,旋律悠长婉转,左手用RI4的12-7号音、R11的12-7号音、I4的1-6号音往复循环组成的六个音的横向和声的密集的出现来对旋律起支撑作用。第37小节采用同样的策略继续向前发展,但是右手又被分成了两个声部,音高的组织形式类似于呈示部B部分的音集集合。经过序列不断的四音重复和六音重复的第二阶段,在46小节进入了发展的第三阶段,46小节的右手旋律声部类似于第29小节的组织形式,不同的是他只采用了半条序列,上方高声部是P11的1、2、3、4、5、6号音,中声部用除了出现的这个音的其他5个音的往复循环,下方为I4的1-6号音循环,这部分几乎没有出现大跳,旋律以级进为主,音域变得宽广,同时配合pp的极弱强度,似乎预示了即将到来的高潮,为后面第四阶段做铺垫。果然在51小节出现了以R11序列构成的三音和弦,织体加厚,尤其是右手的IR4缺少了第1号音,更给人期待感,终于,在52小節到达了发展的第四阶段。

从节拍、分区、声部、三音的组成形式来看,音乐似乎又回到了第21小节,但是与呈示部B部分不同的是,展开部分更侧重于分割6个音而不是12个音,使得此处的紧张度变得更高。P11序列的1-6号音出现在左手低声部和右手高声部,在一小节内重复出现了两次,I4序列的1-6号音出现在两个内声部中,与P11序列穿插出现;第53小节前半部分出现了P11和I4序列的7-12号音,声部布局与前一小节一样,随后在后半部分紧接着回到了两条序列的1-6号音,但是I4却出现在了两个外声部,P11序列隐藏在了内声部。52与53小节的左手低音声部连起来看是线条化的级进下行,能看出勋伯格对第一和第二主题的综合运用在第53小节被提升到了一个更高的层次,全曲也在此处达到了高潮。第54小节暂时回到了完整的序列,此时虽然还是保持着先前的三音分组,但是旋律更加整体,整合了先前出现时的破碎感,两条序列在此处变得较为完整,并且延续了开始时的内外声部布局,即P11序列在外声部,I4序列在内声部。不过在进行到后半小节时,I4序列在右手超越了P11序列来到了上方声部。55小节出现了弱记号,序列也变成了两条逆行序列,虽然有偶然重复的音组,但是整体情绪已经接近平稳。

57小节通过一个长音B开启,在动机和音程方面几乎准确对应了乐曲开头时右手动机,但是节拍来到了4/8拍,而且P11的其他音符与1-3小节也有很大不同,可以看出再现时并没有采用严格再现,而是有继续向下发展的趋势。P11与I4序列依次呈现之后,59小节和60小节又模仿了一下54小节的声部进行方式作为呼应,I4声部在两个外声部,但又不是完全“压在”P11序列上,低声部的节拍又与前一小节的高声部节拍相似,也可以看作为对前面几小节部分的一个综合统一。而且这时候的音组组合又变成了四音组合形式,1、2、5、6号音在上,包围着3、4号音,在第1小节就出现过这种进行方式。61-63小节分别重复了两遍P11序列和RI4序列,四个音的组合形式又出现了与前文的呼应,这也体现了矛盾的解决和和弦之间的和解。最后coda部分回归了P11与I4序列,四声部的布局方式,右手高声部用P11序列的11、12号音持续了四小节,中间声部由音往复依次出现来填充;左手I4序列的11、12号音持续三小节,低声部由流动的7、8、9、10号音来烘托并持续下行,在旋律上也给人结束感。

结语

勋伯格作为20世纪最有代表性的作曲家之一,他的十二音技法对传统音乐的颠覆性无疑是巨大的,他创作出了完全不同于以往的技法和作品,这对西方音乐的发展是具有建设性和进步意义的。从他的第一部十二音作品《钢琴曲》Op.25开始,勋伯格就在序列音乐方面一直探索向前,发掘出十二音技法的大规模的创作技巧,无论是结缘序列还是六音截断互补组合,都为后来的作曲家提供了相当丰富的模仿范本与研究参考。

虽然作品《钢琴曲》Op.33b比Op.33a更复杂,但我们可以看出它在形式、动机、和声发展方面与前作的联系。这首作品是作曲家成熟时期的作品,虽然全曲只用了P11和I4以及他们的逆行形式,但是在乐曲进行中运用的四音组合、三音组合和六音组合的不同集合形式,也构成了新的动机,使作品更加精巧又富有逻辑性,传统与创新相结合,有很强的统一性。音乐形象营造十分具体,是一首典型的勋伯格式的作品。

参考文献

①高佳佳:《20世纪西方作曲技法分析与实践》,高等教育出版社,2020年版。

②姚恒璐:《序列组织中的奏鸣原则——勋伯格的钢琴曲Op.33a的技法分析》,《音乐探索(四川音乐学院学报)》,2000年,第4期。

③孙丝丝:《十二音序列作品中的奏鸣曲式范例——勋伯格(Schoenberg)〈钢琴作品〉Op.33a的分析》,《齐鲁艺苑》,2004年,第1期。

④孙斐然:《勋伯格钢琴小品Op.33a纵横体系分析》,《黄河之声》,2020年,第20期。

⑤刘家昌:《勋伯格〈钢琴曲〉Op.33b序列技法研究》,《北方音乐》,2016年,第1期。

⑥牛冰洋:《十二音序列原型的分析方法》,《黄河之声》,2022年,第11期。

作者简介

朱敏,山东师范大学硕士研究生在读,研究方向为音乐作品分析。

责任编辑:任丽姝

——评《勋伯格与救赎》①