自然类国有博物馆体制机制创新路径探析

王媛媛

摘 要:分析自然类国有博物馆理事会制度运行过程中制度优越性未充分体现的原因,帮助博物馆提升社会资源统筹能力。采用“管委会+理事会”创新体制,形成以博物馆管理资源整合带动科研及藏品资源整合,深入开发教育文创产品的联盟化组织新模式。实现以公众文化需求为导向,围绕自然博物馆科研体系,建立一个集科研、教育、展览、生产、文创、科普为一体的“博产学研”创新联盟的目标。该联盟是多方业务相关者积极广泛参与的多节点、多链条的复合式网链结构,促成多极博物馆及其业务合作伙伴在新的包容形态中碰撞、融合的实现。

关键词:体制机制;管委会+理事会;双馆长制;博产学研;博物馆联盟

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.05.013

0 前言

2007年,30位两院院士联名上书国务院总理,建议建设一座国家级海洋博物馆。2010年,经国家发展和改革委员会批复,项目正式落位在天津市滨海新区中新生态城旅游区。2019年5月1日,国家海洋博物馆基本建设完成并开馆运行。国家海洋博物馆展厅面积共计2.3万平方米,通过6大展区、16个展厅及征集到的4万余件涉海藏品,全面展示了海洋人文历史、海洋自然生态、海洋科学技术等多维视角下人类与海洋相互依存、和谐共生的密切关系。在筹备建设国家海洋博物馆的过程中,筹建办公室通过对国内外同类型自然类博物馆反复调研座谈,不断针对博物馆体制机制创新情况及路径选择进行深入研究和有益尝试。

本研究从博物馆理事会管理体制现状的研究出发,理顺自然类博物馆管委会和理事会之间的关系,探索出一套“管委会+理事会”的复合管理模式,并明确在“双馆长制”框架下,如何对各层级部门进行设置以及相应职责的划分。提出在管委会框架下成立博物馆联盟,探讨博物馆、中小学及高校科研院所以及与博物馆行业相关企业之间相互关系及协调配合、资源共享的可行性。并尝试性地提出“博产学研”联盟的性质宗旨及目标任务。

1 “管委会+理事会”自然博物馆管理体制创新

1.1 博物馆理事会管理体制现状

根据2013年11月15日公布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,其中提出“明确不同文化事业单位功能定位,建立法人治理结构,完善绩效考核机制。推动公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等组建理事会,吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理”①。為突出博物馆运作的专业性,调动社会公众参与对博物馆的管理和监督,各博物馆纷纷进行理事会制度的有益尝试。上海科技馆率先开展了管理模式变革,实行理事会管理下的馆长负责制。

博物馆理事会作为决策监督机构,处理好与博物馆主管机构和博物馆管理层的关系是核心问题。理事会制度是事业单位完善法人治理结构的一种顶层设计②。直至目前,国有博物馆理事会制度并没有使文化生产产生较大解放和高质量发展,尤其在新建博物馆各项业务功能并不健全,体制、机制尚在探索的情况下,理事会没有有效协调各相关机构发挥制度优越性。此外,理事会管理体制由于博物馆作为公益性文化事业单位属性的限制,一方面缺乏足够的社会资源统筹能力,另一方面存在文化生产力得不到有效解放,管理过于行政化,激励机制缺失等问题。为有效解决理事会制度现有存在问题,建议整合博物馆现有的管理资源,最终形成以博物馆管理资源统筹带动馆内科研资源和藏品信息资源,进而开发教育文创产品的联盟化组织新模式。

1.2 自然类国有博物馆管委会与理事会的关系

自然类国有博物馆管委会是博物馆重大事项的组织协调、决策管理机构。由中国科学院、文化和旅游部、中国科学技术协会(简称“中国科协”)、科学技术部、自然资源部、教育部、生态环境部、水利部、农业农村部等部门和单位组成。负责协调自然类国有博物馆项目的功能定位、建设内容、建设规模,以及项目建成后运营管理等重大事项的决策。自然类国有博物馆理事会是以法定受托人的身份,对博物馆藏品有具体保护和使用的支配权力,既是博物馆决策的制定者,又是政策执行的监督者。理事会成立之初,应确定工作职责及规章制度,制定适应本馆实际工作的理事会章程。自然类国有博物馆理事会在管委会的指导下组织开展工作,以管委会为平台,将分散的、涉及多个行政部门和行业的资源有效整合,纳入博物馆建设运营组织框架之中,有利于形成部门协调一致的博物馆发展政策环境,避免了“多头管理”和“政出多头”的管理局面③。此外,通过“管委会+理事会”复合管理模式,自然类国有博物馆一方面有效发挥了政府在博物馆建设过程中的主导作用,另一方面又保持了博物馆主体—理事会的独立性。

采取“管委会+理事会”的复合管理模式,可以固化领导机制,尤其是在涉及需要多个政府部门协调解决的事项方面,能极大地凸显制度及平台的优越性。如自然类国有博物馆最终冠名,需要自然资源部、文化和旅游部、中国科学院等多家部委联合向国务院办公厅发函,确保国家级博物馆名称的最终确定。

1.3 “管委会+理事会”管理体制下的“双馆长制”

1.3.1 “双馆长制”具体职责分工

在自然类国有博物馆“管委会+理事会”复合管理模式的顶层设计制度框架下,分别由管委会和理事会产生1名馆长和1名执行馆长。馆长作为国有资产监督代表,代表政府指导博物馆建设运行整体工作,对事业职能负总责。执行馆长采用聘用制,为法人代表,负责博物馆的实际经营管理,在馆长监督下对产业职能负总责。“双馆长制”与博物馆内外职能相关部门的关系如图1所示。馆长负责统筹协调政府部门多方资源,筹措博物馆运行管理资金,建立积极敏捷的链接形式,运作相关政策层面的博物馆发展重大事项。有效地将执行馆长从行政事务中抽离,使其真正发挥专业业务优势,在搭建科研平台、开展科学研究方面,真正提升博物馆的学术声誉。充分利用馆内资源,挖掘设计社教课程及文创商品,积极做好自然类博物馆的营销及经营管理。

1.3.2 自然类国有博物馆机构设置

根据自然类国有博物馆的基本功能和业务活动特点,行政部门主要负责党务、行政、人事、财务、保卫、后勤等工作。业务部门建议拆分为自然研究中心、人文研究中心和科研科普中心,前两者主要负责与馆藏品有关的征集、鉴定、保管、保护修复、科学研究以及策展布展等工作,后者主要负责开放接待、社会教育、公共关系、经营创收以及一切直接面向公众的服务工作。自然研究中心和人文研究中心根据藏品的学科专业属性下设专业部门,如:器物部、文史部、海洋自然部、古生地质部以及海洋生态部等。每个专业部门都是一个相对独立的实体,内部以纵向链式分工。各专业部门可以独立进行藏品的研究、保护及展览工作。

部门负责人不设专职,均由副馆长兼任,一人可兼任多个部门负责人,减少层级,扁平化管理。

2 在管委會框架下成立博物馆联盟

根据2016年10月国家文物局发布的《关于促进文物合理利用的若干意见》中“支持博物馆间通过博物馆联盟、对口帮扶、总分馆制等,形成博物馆藏品资源共享平台”④,从政策层面支持建立跨区域馆际联盟。博物馆联盟是博物馆之间或博物馆与其他机构(高校、企业、科研院所等)之间以共同遵守的宗旨为纽带,秉持平等、自由、自愿的方式,形成松散且非营利性的联合整体⑤。各成员单位之间要求打破原有观念束缚,突破机构间壁垒,通过联盟的形式共享相互间的藏品、信息、人才、资本、技术以及科研成果等资源,实现多维度、跨空间、全流程融合,深度挖掘交流合作的潜在性。从而完成博物馆及社会资源的整合与协同创新,充分发挥博物馆在文旅融合发展、促进文化消费中的关键作用⑥。

2.1 “博产学研”联盟组成成员及相互关系

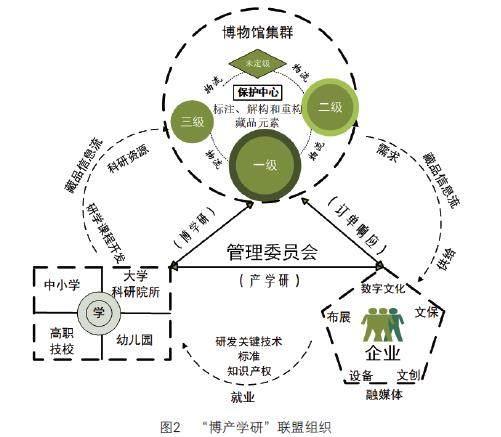

“博产学研”联盟由博物馆顶层设计中的管理委员会负责牵头组织,并在其直接领导与管理下工作。联盟由国家级、省级、地市级以及行业博物馆中的一级、二级、三级博物馆以及部分未定级自然类博物馆、中小学、高职院校、科研院所以及与博物馆业务工作相关企业(如数字文化产业、文物保护设备设施产业、布展施工及文化创意产业等),以自身发展的需求和各方的共同利益为基础,以推动文化产业服务的整体升级、从最大限度满足社会公众观展需求、服务人民美好生活为目标组成的联盟自愿组织。联盟组成成员间相互关系见图2“博产学研”联盟协同发展平台逻辑结构图。

2.1.1 博物馆

根据国家文物局定期对博物馆开展的定级与运行评估结果,组织一级、二级、三级以及未定级博物馆建立统一的集团型经营博物馆,采取委托制博物馆联盟的形式,通过理事会和执委会实施集团经营,进而把博物馆从原来的行政管理体制中切割出来,交由上一级行政业务部门托管。此举力争摆脱原有形式束缚,进一步促进博物馆社会文化服务功能的提升。

通过对各博物馆藏品资源(实物资源和信息资源)的规划及整合,充分发挥资源互补带来的优势,加快资源在联盟成员间的流动,打破藏品资源的馆际、区域壁垒,实现各馆藏品信息资源(信息集成度、信息传递效率、信息处理能力及信息传递质量)的共享,按照国家文物局藏品管理信息系统的登录标准进行著录、整理和编目,实现对全部藏品信息集中统筹管理。伴随着信息资源的统一管理,藏品实物也存在同步管理、调配、运输的可能性,在这方面国外各大型博物馆已经进行了有益尝试,如华盛顿史密森学会的博物馆支持中心(Museum Support Center)、鹿特丹的博伊曼斯·范·伯宁恩博物馆公共艺术仓库以及马赛的欧洲和地中海文明博物馆的保护和资源中心等。这些“保护中心”(储存空间正在从博物馆中分离出来,成为独立空间)的出现,正在改变和重新定义藏品储存,藏品逐步被视为流动的商品,可以外包给几千千米之外的运营商—这种模式正如大公司的离岸外包以及管理商品流动的物流⑦。

保护中心的有益探索,可以加速整合并缩减各博物馆的库房空间,提升藏品单位空间内的保管水平,使目标藏品在各博物馆(展厅)的流动速度摆脱了物理空间的限制。在馆际藏品信息共享的前提下,各博物馆可以根据自身科研及策展布展水平的高低,自主在联盟内各博物馆间任意选择藏品编写展览方案,并采取快速响应的方式组织展览,利用现代物流技术完成布展施工。

2.1.2 中小学及高校科研院所

中小学:在义务教育阶段,中小学作为馆校合作模式的主要参与者,集中整合文博教育资源,不断实现教育资源的创造性转化和对接。建立馆校联盟动态管理体系,使用动态管理机制调动各学校成为信息和资源供给的“副中心”,学校应不仅作为教育资源的接受者,更要成为教育资源的供给方。馆校双方在盘活联盟内中小学成员教育资源的基础上,构建馆校合作网络矩阵,在研学及科普方面进行更多有益尝试。加强学校教师与博物馆社教人员的双向互动,组建跨专业、跨学科的文博优秀教师队伍,共同发力探索课前、课中及课后的教育课程和活动设计实施的闭环教育模式。以合作项目为抓手,推动馆校双方教师合作,组织促进双师共训。

科研院所:以中国科学院为主导,联合中国科协和省部级综合性大学,组织动植物、矿物、古生物以及天文、地理、地质、环境和生态等方面的院士和科学家组成的学术指导委员会,为联盟成员单位提供最新的学科建设整体研究情况等动态信息。在博物馆或有条件的企业建立博士后流动站,采用项目制的运行机制组建项目团队,在科研院所与博物馆间,或是科研院所与企业间实行人才的柔性引进及“双聘任”制。一方面确保科技人才在各成员单位间的有序集结和无障碍流通;另一方面解决事业单位人员编制紧张与科技、市场人才匮乏之间的矛盾,此举大幅精简压缩事业单位机构及人员编制,从根本上减轻政府财政人员经费的负担。

2.1.3 博物馆行业相关企业

为使博物馆与相关企业共同实现更大的协同价值,就需要将短暂的实时交易性契约推进为永久的平衡性契约,关注博物馆及其延展企业平台的建设推广,最终推动文创、藏品保护、文博科技以及展览教育升级⑧。

博物馆相关企业大致分为陈列展览、文创产品研发以及教育科普三类。涉及智慧安防、环境监测、3D数据采集、虚拟数字等多个领域。各相关企业应在博物馆藏品信息共享的基础上,根据博物馆现实状况发掘提炼馆方需求,如藏品温湿度、安防、技防、病虫害的文保诉求,以及解构、重构藏品元素过程中发现观众潜在的观展需求,均可作为行业相关企业进一步设计生产文保设备设施\策划临时展览以及开发文创产品的依据和素材库。

2.1.4 成员间资源(物流、技术、信息、人才)流动路径

“博产学研”联盟通过借力、合力的方式弥补自身短板,打通藏品、信息、科研、技术等各类资源的沟通渠道,使资源在各联盟成员间流动、聚合、碰撞,形成新的需求和经济增长点。

一是博物馆与相关企业之间。在“博产学研”联盟的框架下,伴随市场竞争的骤然加剧,跨界竞争、资源整合以及专业裂变带来市场加速迭代,品牌经营和连锁经营为博物馆经营发展和营销传播提供了新的指引。品牌经营必然需要连锁经营支撑,连锁经营对品牌经营护航,通过品牌效应,或运用品牌策划推动连锁加盟的进程⑨。在具体实施时要校准品牌定位、创新传播营销模式、加强渠道管理、围绕需求构建品牌传播系统。博物馆文创品牌作为文化创新产业的核心,通过连锁经营提升品牌影响力,可以在打造博物馆文创IP的同时,增加经营收入,保障博物馆良好运行的资金来源。

二是博物馆与中小学之间。博物馆作为信息及资源的主要提供者,在馆校合作中更应主动承担更多责任和义务。合作之初,博物馆就应做好顶层设计,自上而下设计专业化的社教课程,因地制宜采用“点对点”纵深合作和“点对多”普惠合作模式,挖掘各学校资源特色,寻找适宜的结合点开展合作。博物馆在开展教育活动的过程中,积极搜集汇总学生需求信息,挖掘潜在观众的可能兴趣点,并在此基础上结合现有馆藏资源设计组织实施展览,使临时展览真正自下而上产生,形成展览订单式管理及个性化服务。

三是企业与科研院所之间。实现科研院所文博科技成果转化应用,加快实现市场化、商品化、产业化,同时让企业投资资金反哺科研,保持可持续发展动能。科研院所负责研发藏品保护关键技术,编制相关标准,形成自主知识产权,要使企业顺利完成文博科技成果转化,需要建立成果转化“尽职免责”,使相关人员在成果转化工作上放开手兼有章可循,同时建立科学规范的成果转化人才评价体系,相关人才外部引进和内部培养统筹推进。此外,构建科学合理的收益分配体系,明确科研院所可在其留归单位的成果转化收入中,按一定比例对成果转化运行服务部门人员给予奖励,并允许人员向企业流动。

2.2 “博产学研”联盟组织机构

在“博产学研”联盟实际运转过程中,由于各组织、机构资产、人力、资金等方面均存在差异性,需要制定规章制度规范成员间的权利义务,避免成員间出现推诿现象。同时,各成员间合作是建立在契约基础上,相互间没有隶属关系。为保障联盟正常高效运行,联盟需设立理事会、技术委员会以及联盟秘书处。理事会作为决策机构,由联盟成员单位和相关组织部门的主要领导或其指定代表人员组成;技术委员会为理事会咨询机构,由联盟成员单位推荐的专家、学者以及技术人员组成;秘书处为执行机构,由各联盟成员单位提供的联系人组成,是理事会和专家技术委员会常设办事机构,负责联盟日常事务和项目的协调、管理等相关工作。

3 结论与建议

成立“博产学研”联盟旨在搭建自然类博物馆、企业、高校、科研院所、媒体间的沟通、交流及创新平台,本着“优势互补、互利双赢、共同发展”的原则,以科研技术创新和公众文化需求为导向,强化以自然类博物馆科研体系建设为核心,重构跨行业跨区域“博产学研”相结合的创新平台,实现科研资源、藏品资源、信息资源以及人才资源的聚集和整合。

为实现完善优化各地区分层级博物馆,促进自然类博物馆均衡协同发展,具有正面积极的促进作用。“博产学研”联盟以各自然博物馆为联盟主体,不断蔓延扩展,形成业务相关者泛式参与的多节点、多链条的复合式网链结构。促成多级博物馆及其业务合作伙伴在新的包容形态中碰撞、融合的实现。展现单点与群点、个体与群体的双向多极共赢格局。

一是整合人、财、物、信息资源,探索博物馆运营创新模式。联盟通过开放式的联盟形式加强合作创新,整合共享行业科技资源,提高行业科技创新的整体能力。在藏品保护、展览展示、教育文创等的全产业链中,对科研技术、研发成果、教育教学、开发支撑等进行集成,探索博物馆运营集成创新模式。

二是研发关键技术,编制相关标准,形成自主知识产权。在自然藏品保护体系建设中,共同编制行业分类标准/规范,对行业中共性关键技术共同研发,形成一系列自主知识产权,带动形成自然藏品(标本、化石、模型)分类体系建设的技术支撑体系。

三是建立信息化的藏品转运体系。在搭建“保护中心”的基础上,利用射频识别技术、信息分类编码技术、电子数据交换技术以及地理信息系统(GIS),结合传感器和互联网,实现物联互通,建立数字立体藏品转运体系。

四是整合技术资源,实现藏品信息共享。通过有效的资源融合,搭建联盟内部的集技术基础资源信息平台、行业信息资源平台和人才创新培养平台为一体的综合运营平台。

五是“博产学研”联盟通过聚集、协同、整合的方式,通过召集研讨会、馆际间借用藏品、开展馆校合作研学活动、举办巡回展览、成立博士后流动站、召开博物馆及相关产品与技术博览会、联盟内学术成果结集出版等,促进不同属性、层级及类型组织积极高效便捷实时地为公共文化事业提供更加多样化的定制服务。

注释

①新华社.中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[EB/OL].(2013-11-15)[2023-12-15].https://www.gov.cn/zhengce/2013-11/15/content_5407874.htm.

②龚良.探索适应时代发展的国有博物馆理事会制度[J].中国博物馆,2019(4):3-8.

③陈卓.中国博物馆事业的发展与现状分析[J].文博学刊,2019(1):57-67.

④国家文物局.关于促进文物合理利用的若干意见[EB/OL].(2016-10-18)[2023-12-15].http://www.ncha.gov.cn/art/2016/10/18/art_2237_12257.html.

⑤杨瑾.博物馆联盟:基于亚文化视角的现状观察与建设原则[J].博物院,2022(3):33-39.

⑥李杨,陆和建.协同创新视阈下图书馆档案馆博物馆联盟建设探讨[J].图书馆建设,2017(6):82-86.

⑦耶尔·克雷普拉克,弗朗索瓦·梅来思.导言:冰山之下[J].国际博物馆(全球中文版),2022(3/4):3-8.

⑧《文物鉴定与鉴赏》编辑部.“2014博物馆及相关产品与技术博览会”在厦门开幕[J].文物鉴定与鉴赏,2014(12):108.

⑨凌旗.动漫品牌营销传播研究[D].广州:华南理工大学,2013.