陶塑瓦脊在岭南建筑中的运用研究

李梨

摘 要:瓦脊雕塑流行于岭南地区,具有浓厚的地区文化特色,是中国民间艺术之一。百色粤东会馆屋脊上的装饰是著名的石湾陶塑瓦脊,因瓦脊产于广东省佛山市禅城区石湾镇,俗称“石湾瓦脊”,又称“花脊”。粤东会馆陶塑瓦脊体现了明清时期两广地区在岭南建筑及民俗文化方面的交流与融合,具有重要的文化研究价值。

关键词:陶塑瓦脊;岭南建筑;粤东会馆;传承保护

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.05.031

陶塑瓦脊历史悠久,源于明末清初,盛于清中期及民国,为岭南地区庙宇、祠堂、书院、会馆等大型建筑物常用的屋脊装饰。百色粤东会馆建于清朝康熙五十九年(1720),建馆至今已有302年的历史,是桂西地区保存最完整的一座会馆建筑,也是广西地区岭南风格古建筑的代表作之一。陶塑瓦脊是粤东会馆建筑装饰的一个重要特色,瓦脊上的陶塑人物、舞台背后的戏曲故事与花鸟装饰等制作精细考究,题材有趣,反映当时的传统文化、伦理思想及民风民俗,蕴含了精湛的石湾陶塑工艺技术和丰富的岭南传统文化价值。通过对粤东会馆陶塑瓦脊的研究,分析陶塑瓦脊的造型与艺术特点,挖掘其文化价值,以期更好地传承城市历史文脉,提高公众文化遗产保护意识。

1 陶塑瓦脊的形成和发展

陶塑瓦脊是古代琉璃脊饰在岭南地区流传和发展的产物,具有浓郁的地方特色。脊饰从唐代开始,重要建筑的屋脊以琉璃瓦叠砌并饰有琉璃鸱尾。宋元时期,琉璃脊饰构件广泛用于宫殿和寺庙等。明清时期,琉璃脊饰已相当普及。陶塑瓦脊与古代琉璃脊饰相比,既有继承性和相似性,又有差异性和变化性。佛山石湾邻近广州,陶瓷生产从唐宋时期至明代中叶空前兴旺。岭南地区经济发展迅速,珠江三角洲地区居民不惜用大量财力、物力打造祖祠、庙宇及豪门大宅。同时因地处沿海一带,蚕丝与盐业贸易发达,外出商人也积极在外建设书市与会馆。岭南艺人因此种需求,在琉璃脊饰的基础上,结合当地的地理环境、生产材料、社会俗尚、审美情趣等,创造出具有地方特色的陶塑瓦脊。

石湾陶塑以陶泥为胎,运用贴塑、捏塑、捺塑、模制等手法塑造,制作工艺按顺序可分为原料加工、泥坯塑制,赋釉及煅烧四大工序。在色彩运用上,釉彩主要有黄、绿、蓝、褐、白五色,其中绿釉和蓝釉是石湾陶塑瓦脊产品最常用的两种色调。为了强调人物的细微神韵和防止发生反光,石湾陶塑瓦脊人物的面部、肌肤不施釉。经1230摄氏度左右的高温烧制,在屋脊上拼装组合成一组完整的脊饰,经长期日晒雨淋而不褪色,十分适合岭南地区的气候条件。其釉面有较好的光亮度和透明感,在阳光下显得古朴明朗,极具装饰效果。由于瓦脊高置于屋顶,距离观赏者有一定的距离,为方便仰视观看,瓦脊上塑造的人物、动物等都略向前倾斜,采用粗线条的创作手法,造型粗放简练,体形动作夸张,表情生动传神。

陶塑瓦脊的装饰题材早期以浮雕花卉纹饰为主,故有“花脊”之称。多数陶塑瓦脊均在两端安装一对圆雕鳌鱼,寓意“厌火”,瓦脊两端翘起形成升腾之势。广州博物馆收藏的一对明万历年间的仿唐三彩陶塑鳌鱼,为早期石湾陶塑瓦脊构件①。岭南鳖鱼脊饰的形象不同于其他地区,是南方海洋文化的体现。清嘉庆年间,陶塑瓦脊中出现人物雕塑,并渐以圆雕人物为主,花鸟瑞兽为辅,称为“人物花卉脊”,俗称“公仔脊”。清咸丰年间,粤剧成为广东粤语地区的戏曲主流,戏曲故事成为艺人们的创作来源和塑造表现的重点。陶塑瓦脊中的人物故事主要以戏曲剧目为表现内容,或是一组大型的戏曲场面,或是多个戏曲片段组成的一个戏曲场面,还有以多组故事连接而成的戏曲场面。规模宏大的戏曲人物题材,往往有几十个甚至上百个人物雕像,以屋脊为舞台,以山石亭台、宫殿楼阁为背景,配以鸟兽鱼虫、花草树木及各式器物,组成一台完整的大戏。陶塑瓦脊尺寸高大,题材丰富,寓意祥瑞,地方特色浓厚,充分体现当时的民俗特征、精神信仰,表达了对美好生活的向往。

清康熙以来,广州成为对外贸易的主要港口,佛山成为繁华的商业重镇。清中晚期是石湾陶塑发展的鼎盛时期,国内外对石湾陶器的需求量大幅增加,制陶工艺和规模不断完善和扩大。石湾陶塑瓦脊产品也经由水陆交通运输到全国各地。清代粤籍华侨足迹遍布东南亚地区,他们不惜重金建造祠堂、庙宇,陶塑瓦脊也随之远涉重洋出现在东南亚。如今在越南、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚仍可见到使用石湾陶塑瓦脊的庙宇和祠堂,完整保留的石湾陶塑瓦脊就有近百条之多②。屈大均在《广东新语》中也说:“石湾之陶遍二广,旁及海外之国。”石湾经营陶塑瓦脊的店铺都带有店号,比较著名店号有“吴奇玉”“文如璧”“宝玉荣”等。“吴奇玉”店由吴裔光创办,现存年代最早的澳门观音庙脊饰就于嘉庆丁丑岁(1817)由石湾“吴奇玉”店制造;文如璧是清康熙年间的制陶名家,广东顺德人,早期精制日常用具,为众喜爱,以名开店,后期精制各类屋脊饰物,至光绪年间成为瓦脊行的主要店号,佛山祖庙、罗浮山的冲虚观、香港天后庙等部分脊饰就是“文如璧”店所造;“宝玉荣”创办于清光绪三年(1877),店主吴日初,四会人,以制作花盆、茶壶等日用器皿驰名,后期造大型脊饰,佛山祖庙前殿东、西廓及庆真楼的脊饰就是由“宝玉荣”店所造。

随着近现代建筑形式和风格的变化,陶塑瓦脊随坡屋顶的消失失去了依存,逐渐淡出了人们的视野。民国初期,不少从事脊饰雕塑的艺人转入古玩行,“瓦脊公仔”从高高的屋脊上走下来,变成了人物、动物和器皿等观赏性陈设进人大众生活中。

2 陶塑瓦脊在粤东会馆的运用

2.1 粤东会馆的历史

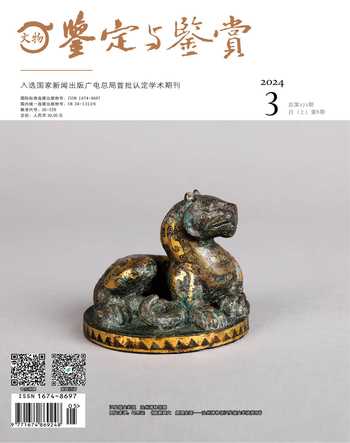

百色粤东会馆(图1)坐落在百色市解放街中段,是中国工农红军第七军军部旧址,属全国重点文物保护单位。它不仅是一座具有重要历史价值的建筑,也是一处富有文化内涵的文化遗产。百色粤东会馆始建于清康熙五十九年(1720),由广东商人梁煜倡议同乡人共同集资兴建,作为广东商人往来百色歇脚住宿、汇聚议事之所,建馆至今已有300多年历史,是桂西地区保存最完整的一座会馆建筑,也是岭南风格古建筑在广西的代表作。会馆坐西向东,建筑布局以前、中、后三进厅堂为主轴,两侧配以相互对称的三进厢房和庞廊,面宽26.38米,进深55.27米,各建筑均为砖木结构,穿斗梁架作法,硬山房顶,制作选材上乘,工艺讲究,雕刻、绘画精美生动。广泛使用了岭南建筑装饰艺术中的“三雕、两塑、一画”,即木雕、石雕、砖雕、陶塑、灰塑以及精美的壁画装饰,这些建筑装饰通过人物故事、花鸟鱼虫、山水风景等宣扬人们祈求兴旺发达、富贵吉祥、如意平安、孝悌忠信的精神追求。会馆的陶塑瓦脊是整个建筑群的一项重要特色,其以山水动物、戏曲人物、亭臺楼阁为题材,将人物以立体陶塑的形式搬上屋脊,既体现了岭南建筑美学的艺术风貌,也反映了两广地区的建筑技术水平和建筑文化的交流与融合。

2.2 陶塑瓦脊的布局

粤东会馆共有5条陶塑瓦脊,皆为“吴奇玉”店在同治壬申年(1872)制作,分布装饰在三进厅堂的正脊和两侧庑廊上方女儿墙。皆分上、下两层,形制近似,风格和技法相仿,但内容各异。

一进厅堂正脊为双面人物陶塑屋脊,长约13.3米,分上、下两层,上层为双龙戏珠、鱼跃龙门宝珠脊刹,两侧对称各为一条由5块陶塑构件拼接的二拱云龙,一条相对倒立的鳌鱼。下层由19块陶塑构件拼接而成,正中戏曲人物群像有9块。根据脊饰中花板题字,可知此脊由“吴奇玉”店重造于“同治十一年”,除有一些缺损外,基本保存完整。二进正脊为双面人物陶塑屋脊,长约13.3米,分上、下两层:上层中间为蓝宝珠脊刹;下层由19块陶塑构件拼接而成。正面正中是亭台楼阁为背景的戏曲人物群像10块。下层背面正中“凤戏牡丹”图案由9块陶塑构件拼接而成,两侧依次为无纹饰的亭台楼阁陶塑背面、两块花草纹、一块夔龙纹。三进正脊为单面人物陶塑屋脊,长约13.3米,分两层:上层为3块亭台楼阁背景的陶塑人物;下层由19块陶塑构件拼接而成,塑有戏曲人物50个。前厅与中厅间隔天井两侧厢房均为单面陶塑屋脊,各长约12.4米。左侧由21块陶塑构件拼接而成,正中戏曲人物群像有9块,分两层:上层有素服布衣的平民看客10人,均为倚靠栏杆、探头张望的姿态;下层塑人物53人,神态生动,姿势各异。右侧由21块陶塑构件拼接而成,正中戏曲人物群像有9块,分两层:上层塑素服布衣的平民看客12人;下层塑人物48人,着长袍铠甲,姿态各异。

2.3 题材与表现形式

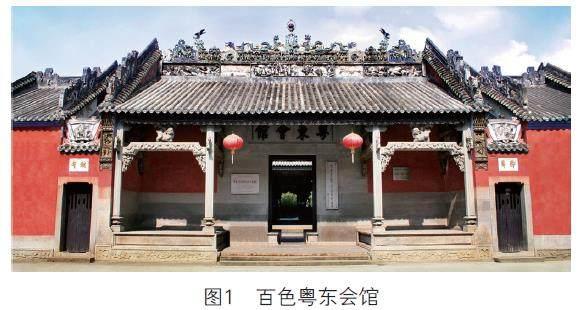

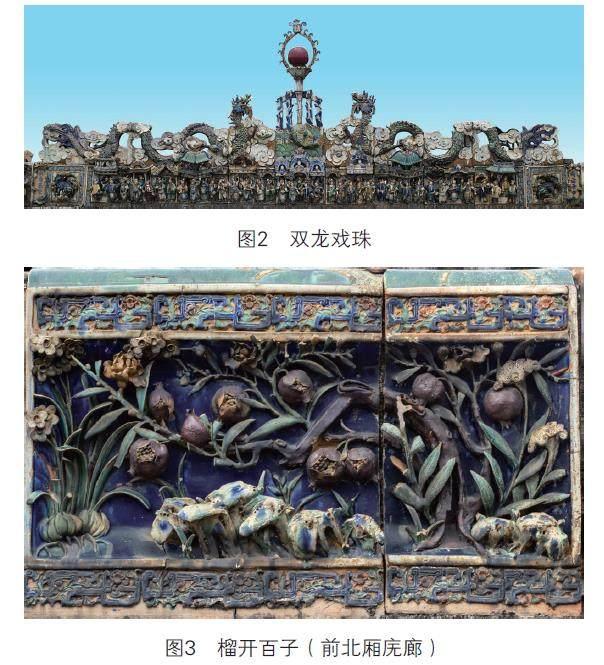

百色粤东会馆的陶塑瓦脊的题材多为民间喜闻乐见的历史故事、民间传说、祥瑞珍禽、花卉瓜果等,种类多样,寓意多与吉祥、繁荣和福运有关,具有浓厚的中国传统文化特色,寓意巧思,极具趣味性。一是戏曲人物故事。常以岭南地区流行的粤剧、潮剧故事为题材,大多取自《三国演义》《隋唐演义》《杨家将》《封神演义》等。如“刘备过江招亲”“六郎罪子”“铁镜公主取令箭”“赵匡胤输华山”“千里送京娘”等。二是神话故事和历史故事。神话故事有“日神”“月神”等;歷史故事有“高山流水遇知音”“完璧归赵”等。三是传统吉祥图案。以各种祥禽瑞兽、吉花祥鸟、瓜果组图,以其谐音取其象征意义,来表达祈求家宅平安、吉祥富贵、多子多福等美好愿望。如期望富贵的“凤戏牡丹”“金玉满堂”,祈求子孙昌盛的“榴开百子”,祈盼仕途升迁的“鱼跃龙门”“室鸭穿莲”等。四是古代艺术装饰中常见的纹样、器物。常见的有双龙戏珠(图2)、宝珠、鳌鱼、麒麟和夔龙纹、博古纹等。

2.4 体现的文化价值

一是经济文化价值。粤东会馆陶塑瓦脊均由“吴奇玉”店在同治壬申年(1872)制作,在一进正脊、二进正脊及两侧庑廊上有“吴奇玉重造”“奇玉重造”“同治壬申年”“同治十一年”等花板。陶塑瓦脊上店名和纪年时间的标注,为粤东会馆的建造年代的确认提供了依据。百色地处广西西部、珠江上游,境内右江河连接邕江、珠江水系,是滇、黔、桂三省通商的交通枢纽和商品集散地。明清以来,广东商人四处经商,积极建造会馆,百色粤东会馆记录了当时商贾在百色的生活和商业活动,石湾陶塑瓦脊在百色粤东会馆建筑中的运用,除了体现当时岭南建造美学的艺术风貌,也体现了当时百色城经济繁荣的地位。陶塑瓦脊中作为背景的亭宇,有许多是当时岭南盛行的骑楼和西方建筑风格的洋房,真实反映了当时的地域文化色彩,是当时广州及珠江三角洲地区成为中西文化交流前沿的又一佐证。

二是民俗文化价值。粤东会馆陶塑瓦脊多元丰富的题材体现出岭南特有的民俗文化特征。如“凤戏牡丹”寓意富贵常在、繁荣兴旺,也比喻家庭和睦长久;“玉堂富贵”以牡丹、玉兰花组图,祝愿职位高升,彰显富贵;“榴开百子”(图3)用石榴、水仙组图,石榴果实多籽,古人称石榴“千房同膜,千子如一”,民间有订婚下聘或迎娶送嫁时互赠石榴的风俗,取其多子多孙、福寿绵延的吉祥寓意。这些陶塑瓦脊华美却不张扬,彰显岭南文化的内敛气质,也反映当时岭南人民的社会农耕生活和审美情趣等民俗文化特征,对岭南民俗文化研究具有较为典型的价值。

三是思想文化价值。石湾陶塑体现当时岭南居民的思想文化特征,影响深刻。岭南自古以来自然环境恶劣,自然灾害频发,如“日神”“月神”反映日夜庇护、助镇庙宇的心愿;“独角狮”寓意守护家宅、辟邪保平安;“鳌鱼”又称螭吻、鸱吻,相传为龙的九子之一,属水、好望,饰于屋脊取“水克火”的含义,以镇火灾,也表现出对海神的崇拜。“双龙戏珠”中龙为鳞虫之长、四灵之一,能“兴云雨、利万物”,是管辖江河大海能兴云布雨的神兽,兼有降雨镇火、消灾镇宅和受其庇护的意思,表达对龙母的缅怀和崇拜。还有一些神性物件和纹样,如阴阳镜、宝珠、夔龙纹等,都表现了当时人们对自然的崇尚和信仰的追求。陶塑瓦脊的装饰题材还体现了儒家礼制思想,对观者达到潜移默化的影响,寓意深远。如“穆桂英破天门阵”讲述穆桂英、杨宗保夫妻二人披挂上阵,大破天门阵、挫败辽军的故事,表现忠君爱国思想,是封建礼教推崇的道德典范;“赵匡胤输华山”体现了愿赌服输、信守承诺的思想;“鱼跃龙门”“宝鸭穿莲”、鳌鱼造型等寓意独占鳌头、状元及第,体现飞黄腾达的劝学思想。

3 陶塑瓦脊的传承与保护建议

3.1 陶塑瓦脊的保护

对现存的陶塑瓦脊进行文物保护和修复的同时,应建立相应的防护措施,如加固建筑结构、防风抗震等措施,降低自然灾害对陶塑瓦脊的破坏风险;加强宣传和推广,可采用策划陶塑瓦脊展览、举办陶塑瓦脊艺术和工艺技法的讲座、多媒体宣传等措施,提高公众对石湾陶塑瓦脊的认知和重视程度,吸引更多人参与非遗的保护和传承。

3.2 传统技艺的传承

培养年轻一代对石湾陶塑瓦脊的兴趣和热爱,组织传统技艺的培训班或学徒制度,传授制作技巧和知识。老一代的工匠成为传统技艺的导师,将他们的经验传承给年轻一代,确保陶塑技艺不会失传。同时,也可以将陶塑瓦脊技艺融入学校教育体系中,特别是岭南地区的学校,组织学生参观陶塑瓦脊制作现场、邀请艺人到学校开展技艺传授活动等,让学生在学习中了解和传承这种传统工艺。

3.3 陶塑瓦脊的创新和发展

要创新陶塑瓦脊的产品运用,将陶塑瓦脊的美学和文化元素融入各种创意产品中,通过市场推广,让更多的人了解和喜欢这种传统工艺。如家居装饰中的陶塑摆件,展现陶塑瓦脊图案的链子、耳环等首饰,钥匙扣、书签、模型等旅游纪念品。利用“新媒体+电商”模式,促进陶塑瓦脊的发展。将陶塑瓦脊的制作过程、历史故事和文化内涵等内容拍摄成纪录片或者宣传片,通过电视、网络等渠道进行广泛传播,让更多的人了解和关注陶塑瓦脊。通过电商让陶塑产品走进公众生活,推陈出新,实现陶塑非遗文化的经济价值转化,使陶塑传统工艺文化在新媒体发展中被创造性地继承和发扬,实现陶塑瓦脊非遗文化的发展。

4 结语

通过对陶塑瓦脊的形成与发展,结合在百色粤东会馆的运用与表现形式的分析,可知陶塑瓦脊艺术来源于民间,是在当时的经济文化、生活习惯和审美观念中形成的,极具地方特色,具有极高的历史价值和文化艺术价值。它以戏曲故事为创作元素,融合当地的社会风俗,用贴塑手法塑造,将一台完整的大戏搬上屋脊,形成了独特的艺术风格。陶塑瓦脊在全国各地和东南亚国家的广泛运用和中西文化融合的特征,还体现了清代石湾陶塑的发展水平和岭南的经济文化地位。百色粤东会馆陶塑瓦脊种类多样,既有神话故事和粤剧主题的人物,还有岭南特点的瓜果、花草以及麒麟、凤凰等祥瑞动物,既体现了岭南建筑美学的艺术风貌,也对明清时期两广地区的民俗文化和审美情趣具有重要的文化研究价值③。2006年6月,“石湾陶塑技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录中。希望通过本文的研究,让更多的人了解和关注陶塑瓦脊,从而实现陶塑脊饰的保护、传承和创新发展。

注释

①张维持.石湾艺术陶器[M].广州:岭南美术出版社,1987.

②屈大均.广东新语注[M].广州:广东人民出版社,1991:405.

③刘妹,姚素媛.非物质文化遗产视域下石湾陶塑瓦脊的保护与传承机制研究[J].江苏陶瓷,2013,46(2):1-3.