日本核污染水排海的生态环境损害及其赔偿机制

段海燕 唐小娟 段志远 何柏霖 黄理辉 宋俊年 杨巍 林佳宁 高振会

关键词:日本;核污染水排海;生态环境损害;赔偿;诉讼

2023年8月24日,日本政府不顾国际社会对排海计划正当性、合法性、安全性的质疑,强行启动福岛核污染水排海,虽然国际原子能机构认为日本核污染水排海计划符合国际安全标准,但是由于整个核污染水的处理是一项极其复杂的过程,很多放射性核素尚无有效处理技术,同时在整个处理阶段对外界又存在很多不透明的环节,加之核污染水排海没有先例,由此产生的后果仍充满较大不确定性。核污染水排入海洋,放射性核素进入海洋沉积物中被海洋生物吸收,影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业等,对海洋生态环境造成破坏;同时在洋流、季风等综合作用下伴随海洋风暴、洋流等运动进入全球的水文循環,污染大气环境、水环境、土壤环境、生物环境、地质环境,势必对生态环境造成巨大的危害[1],这种损害也会因生物富集作用和食物链的传递持续危害人体健康[2-4],从而危及人类安全[5]。核污染水排海的生态环境损害表征、机理分析以及权益救济刻不容缓。而现有研究多关注日本核污染水排海对人体健康、产业发展、经济社会和环境的影响和损害[6-12],虽然很好地支撑了现阶段各国和各地区对日本核污染水排海损害的谴责质疑及积极应对,但是对其带来的生态环境损害的全面认知以及如何让核污染水排海的肇事者承担国际损害赔偿义务,仍需要深入讨论。本研究试图回答两个问题:日本排海的核污染水通过怎样的运动方式造成了哪些生态环境损害?受影响的国家和地区应该通过何种方式救济其生态环境权益?基于此,结合水文循环理论,详细论述了日本核污染水排海的生态环境损害风险,解析生态环境损害赔偿的关键因素,并构建日本核污染水排海的生态环境损害赔偿机制,以期为相关国家和地区核污染水的生态环境损害救济提供借鉴。

1生态环境损害及其赔偿综述

生态环境损害最初以生态损害(EcologicalDamage)的概念出现,由法国人Depax提出,其目的在于区别传统环境侵权致人身损害和因该侵权行为而伴随的人之外的纯粹环境损害事实[13]。随着学术界对生态环境损害的关注和研究,又出现了环境本身的损害(DamagetotheEnvironmentPerse)、环境损害(EnvironmentalDamage)、自然资源损害(NaturalResourceDamage,NRD)和纯粹环境损害(PureEnvironmentalDamage)等概念[14]。美国《综合环境响应、赔偿与责任法》(ComprehensiveEnvironmentalResponse,Compensation,andLiabilityAct)、《石油污染法》(OilPollutionAct)中虽然有“环境损害”的表述,但没有对“环境损害”进行具体定义,这两部法律以“自然资源”这一概念为核心,对“自然资源损害”进行了法律上的具体界定,称为“自然资源损害”制度,其中将“自然资源”广泛定义为“土地、鱼类、野生动植物、生物群、空气、水、地下水、饮用水供应和其他此类资源”,将“损害(damage)”界定为“损害或者自然资源损失的赔偿”;允许特定自然资源受托人就具体的“自然资源损害”要求赔偿。欧盟《预防和补救环境损害的环境责任指令》(EnvironmentalLiabilityDirectiveforthePreventionandRemedyofEnvironmentalDamage)第二条明确规定了“环境损害(EnvironmentalDamage)”的概念,“环境损害指的是对受保护物种和自然栖息地的损害,此种损害对受保护栖息地或者物种的顺利保育状况的延续或者保持产生了重大不利影响”,生态环境损害概念的内涵逐步趋向统一。中国在生态环境损害《环境损害鉴定评估推荐方法(第Ⅱ版)》(环办〔2014〕90号)首次提出了“生态环境损害”的概念,将其定义为污染环境或破坏生态行为直接或间接地导致生态环境的物理、化学或生物特性的可观察的或可测量的不利改变,以及提供生态系统服务能力的破坏或损伤。此定义主要参考了美国自然资源损害评估相关法规中对自然资源损害的定义,强调了损害的可观察和可测量的特征。中国《生态环境损害鉴定评估技术指南总纲和关键环节第1部分:总纲》(GB/T39791.1—2020)对生态环境损害的定义作了进一步完善,规定“生态环境损害指因污染环境、破坏生态造成环境空气、地表水、沉积物、土壤、地下水、海水等环境要素和植物、动物、微生物等生物要素的不利改变,及上述要素构成的生态系统的功能退化和服务减少”。

20世纪以来,随着工业化和城市化的快速发展,美国洛杉矶烟雾事件、伦敦烟雾事件、日本水俣病事件等公害事件以及苏联切尔诺贝利核泄漏事故、美国诺夫水道事件等大量震惊世界的污染事件频繁发生,人类生态环境保护意识不断增强,不仅关注事件的人身损害和财产损失的救济,各国开始开展生态环境损害赔偿探索。《里约环境与发展宣言》(1992)提出各国应制定有关环境损害负责和赔偿的国家法律,这标志着生态环境损害赔偿制度初探的开始。最早尝试建立生态环境损害赔偿制度的国家和地区包括美国、德国、加拿大、欧盟等,早期美国通过公共信托原则和国家亲权原则对自然资源损害索赔主体进行了探索,赋予公共机构对自然资源损害的有限起诉权,并形成了比较完整的法律和实施体系[15]。1972年发布的《国家海洋禁猎法》(NationalMarineSanctuariesAct)对自然资源损害的可赔性进行了明确,最早提出对受到损害的自然资源提供民事赔偿。美国又在1977、1980和1990年相继颁布了《清洁水法》(ClearWaterAct)、《综合环境反应、赔偿和责任法》(ComprehensiveEnvironmentalResponse,Compensation,andLiabilityAct)以及《石油污染法》,这些法案规定了其具体的适用情形以及自然资源损害赔偿的责任主体、索赔主体、赔偿范围,这些法案的发布和实施标志着美国自然资源损害赔偿制度的框架基本形成。德国、加拿大、欧盟等也对生态环境损害赔偿制度进行了探索。德国在1990年发布的《环境责任法》(EnvironmentalResponsibilityAct)中规定了自然资源损害赔偿的责任主体、赔偿范围;2007年发布的《环境损害预防及恢复法》(EnvironmentalDamagePreventionandRestorationAct)进一步扩大了自然资源损害赔偿的适用范围,完善了公民参与制度,通过建立公益诉讼程序当行政机关不作为时赋予环保组织提起诉讼的权利。加拿大在1999年通过的《环境保护法》(EnvironmentalProtectionAct)中明确个人除可在个人所有自然资源受损时提出诉讼外,也可在当政府未能对公共自然资源损害行为作出及时合理的反应时向法院提出诉讼请求。2004年欧盟发布的《预防和补救环境损害的环境责任指令》界定了环境损害概念及范围,规定了责任主体、责任类型、责任形式、评估标准、预防及补救措施、诉讼途径等,建立了生态环境损害赔偿制度的基本框架[15]。

国际生态环境损害赔偿问题研究主要源自较为严重的海上溢油事故发生,“托利卡尼翁”号事故(1967)、“阿莫科-卡迪兹”号事故(1978)、“大西洋女皇”号事故(1979)、“贝利韦尔城堡”号事故(1983)、“奥德赛”号事故(1988)、“埃克森-瓦尔迪兹”号事故(1989)、“ABT夏日”号事故(1991)、“M/T天堂”号事故(1991)、“威望”号事故(2002)、“塔斯曼精灵”号事故(2003)等全球十大邮轮泄漏事故,使国家间因海洋溢油导致的生态环境损害赔偿问题研究成为各国学术界研究的重点。Craig[16]认为深海石油勘探开发活动的潜在环境风险巨大,需要更严格的损害赔偿责任去监管;Kristoffer[17]介绍了俄罗斯和挪威两国对巴伦支海的石油泄漏污染损害赔偿的法律规定,两国法律都认可对受损环境的赔偿。国际生态环境损害赔偿制度已经初步形成。

学者们普遍认为海洋生态环境损害及赔偿的责任主体主要包括污染者、海洋资源开发者等,并针对其行为带来的生态环境损害对受害者进行损害赔偿,但是对于海洋生态环境损害赔偿范围存在不同观点,主要有以下几个方面:第一,有学者认为赔偿范围包括清污费用、恢复费用、恢复期间的生态服务功能损失及相关调查评估费用,但不包括预防费用;第二,有学者认为赔偿范围包括预防费用、恢复费用以及旅游业等与环境密切相关的利润损失费用;第三,有学者认为赔偿范围包括清污费用、生境修复费、生物种群恢复费、调查评估费等;第四,还有学者认为赔偿范围应该包括应急处置费用、修复费用、鉴定评估费以及海洋生态服务功能损失等。综上,学者们对海洋生态环境损害赔偿范围包括应急处置费、修复费用、生态服务功能损失费用和调查评估费的观点基本一致,但是对是否包含预防费用以及相关经济损失存在争议。

核污染水、核泄漏的损害与救济一直是学术界关注的热点问题,学者们一致认为日本核污染水排海是自切尔诺贝利核电事故后全球最严重的事故,不仅对海洋环境造成的潜在损害难以估量,而且危及国际公共健康安全和周边国家人民的切身利益。学者们从不同角度研究核污染水排海对人体健康、食品安全、甲状腺疾病、产业发展、经济社会和环境的影响和损害。也有学者从提及国际环境损害赔偿的角度,研究解决诉讼在程序法和实体法上的障碍[6-12]。从国际环境损害赔偿成案看,即便法院支持原告提出的损害赔偿诉求,也会因为损害的边界以及赔偿额的评估等技术问题而争议不断,但是最终都给出了较为合理的损害赔偿金,如:在切尔诺贝利核泄漏事故中,苏联政府向受影响国家提供了约18亿美元赔偿;美国三哩岛核事故中,除了约10亿美元清理费用,政府还向受影响居民提供总额970万美元赔偿。实际上,从國际环境法成案来看,就生态环境保护而言,生态环境损害赔偿是次优选择,防止环境污染及生态环境损害发生是最佳选择。

各国学者虽然研究的侧重点不同,但都认为要以更严厉的生态环境损害赔偿责任来约束有生态环境损害风险的相关活动,减少跨国生态环境损害事故的发生。也就是说,生态环境损害赔偿求偿的目的不是要拿到多少钱,而是通过生态环境损害责任的追究制止日本停止核污染水排海的行为。但是怎么样去做才能达到有效的效果?这就需要弄清楚日本核污染水排海的生态环境损害边界,并就相关环境损害赔偿的救济途径展开深入研究,以期为相关国家和个人救济生态环境损害权益提供指引。

2日本核污染水排海的生态环境损害机理

2.1日本核污染水排海与污染特征

受2011年发生的大地震及海啸影响,福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁,事故发生后,东京电力公司持续向1至3号机组安全壳内注水以冷却堆芯,并将回收的污水储存在福岛核电站附近的临时储存设施中。截至2021年3月,已储存了125万t核污染水,且每天新增140t。2021年4月9日,日本政府基本决定2023年后将福岛第一核电站上百万吨核污染水经过滤并稀释后排入大海,排放时间持续20~30年。2022年4月,日本东京电力公司对福岛第一核电站近海约1km处,用于排放核污染水的海底隧道出口部分的放水口进行铺设,这也是排海计划首次开始海底部分铺设工程,并宣称福岛第一核电站的核污染水容量已达最高承载量的95%。2022年7月22日,日本原子能规制委员会正式批准了东京电力公司有关福岛第一核电站事故后的核污染水排海计划。2023年8月24日13时,日本福岛第一核电站启动核污染水排海,首轮核污染水排放量约为7800t。2023年8月26日,东京电力公司承认,目前储罐中约有66%的核污染水放射性物质含量超标[18]。

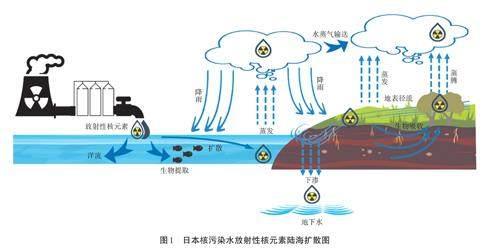

清华大学进行的日本核污染水排海在太平洋扩散机理的实验结果表明,日本核污染水在排放后240d就会到达中国沿岸海域,1200d后将到达北美沿岸并覆盖几乎整个北太平洋[19],随后,核污染水在赤道洋流的作用下沿着美洲海岸向南太平洋快速扩散,并通过澳大利亚北部海域向印度洋转移,随后是大西洋,最终布满全球大洋。海洋和陆地是共同体,紧密关联,无法完全切割开来。核污染水中的放射性核元素也会在洋流、季风等综合作用下伴随海洋风暴、洋流等运动进入全球的水文循环[20]。水循环是多环节的自然过程,全球性的水循环涉及蒸发、大气水分输送、地表水和地下水循环以及多种形式的水量贮蓄如降水、蒸发和径流,也就是说放射性核素会通过水的蒸发、水汽输送、凝结降落、下渗和径流等环节污染大气环境、水环境、土壤环境、生物环境、地质环境,最终布满全球陆地,如图1所示。从命运共同体来看,没有任何一个地方能够独善其身,核污染水排海污染与损害是全人类共同关注的问题。

2.1.1放射性核素种类多、放射性强

日本核污染水特指由于福岛第一核电站核反应堆保护外壳破裂,而直接接触反应堆中放射性物质的废水,核污染水中往往含有数十种能够自发放射出高能粒子或电磁辐射的放射性核素,如日本核污染水中含有3H、14C、54Mn、60Co、90Sr、99Tc、134Cs、106Ru、106Rh、125Sb、129I、137Cs、238U、239Pu、240Pu、241Am等64种放射性核素[21]。日本原子力研究开发机构指出福岛第一核电站事故后,核燃料熔毁产生的核燃料残渣含有1000多种核素,核污染水正是与这些核燃料残渣接触后才形成的。2012年3月东京电力公司首次对核污染水中所含放射性物质的成分与浓度进行测定,浓度超标的放射性元素有64种之多。英国资深核物理学家、专注研究日本核电开发与应用的肖恩·伯尼研究表明,日本未对储罐中的所有放射性物质做出完整说明,实际上,只有大约20%的水罐经过了实质性检测[22]。日本原子力研究开发机构研究员天野光的研究表明,原本福岛第一核电站的3号反应堆除了使用铀以外,还使用了钚和碲,其中碲这种元素毒性与氰化钾相当,日本政府、东京电力公司和日本原子力规制委员会的报告中均未提及。日本核污染水中放射性较强,相关数据显示,专家通过辐射仪对距福岛第一核电站约6.5km处的渔港进行检测,周边最高辐射值为东京的200倍[17]。

2.1.2污染效应长

核污染水中的放射性核素的半衰期决定了核污染持续的时间,其中一些具有较长的半衰期,如铀238U的半衰期为45亿年,239Pu的半衰期为2.4万年,14C的半衰期超过5000年,即使是137Cs的半衰期也超过30年,这意味着需要至少30年才能将放射性强度降低到其原始放射值的一半,更何况日本核污染水排海计划是一个系统持续性的过程,单排放时间就将长达30年,这些物质则需要成百上千年甚至上万年才能降解为非危险水平[23],全球生态环境和人类健康正在承受莫大的风险。此外,海洋环境的稳定性也导致了核污染水排放的长期影响,相对于陆地环境,海洋环境的稳定性较高,如水体流动性强、深海环境相对封闭等,这使得核污染水中的放射性物质难以被稀释和分散,更容易在海洋环境中积累。

2.1.3处理难度高

福岛核电站早已经累积了超过100万t的核污染水,庞大的污水量需要庞大的处理设施和工程规模,需要技术和大量资源的支持,核污染水中的放射性物质通常具有高度辐射性,操作人员需要受到辐射防护,并使用特殊设备进行处理,這使得处理成本高昂,而目前尚没有一种完全理想的核污染水处理技术。同时,处理过程中还需要考虑核污染水的安全储存和后续处置,需要选择合适的储存设施和处置方法,以确保长期内不会对环境和人类健康造成威胁,使得整个处理过程更加复杂和困难。另一方面,核污染水中的放射性物质难以完全去除。核污染水中含有短半衰期以及长半衰期多种放射性物质,不同的放射性物质具有不同的性质和辐射强度,因此需要采取不同的处理方法和技术。目前的核污染水处理技术可以去除大部分的放射性物质,但无法完全去除,即使经过处理,仍会有一定量的放射性物质残留在处理后的废水中,这就导致处理后的污水仍然具有一定的辐射风险,需要采取进一步的处理和处置措施。

2.2日本核污染水排海的生态环境损害机理

日本核污染水放射性核素会随着全球水文循环布满全球大洋和全球陆地,会对环境要素、生物要素以及生态系统服务功能造成极大损害,对生态安全和人类安全造成巨大威胁[24-25]。

2.2.1环境要素损害

水环境损害。对应于生态环境损害概念中环境要素的“海水、地表水、地下水”,核污染水排海会增加海水水质的污染风险,放射性核素如铯、锶、碘等,它们具有高度的放射性和毒性,一旦这些放射性物质进入海洋,会导致水质污染。放射性核素在海水中的浓度和分布将受到多个因素的影响,如海流、潮汐和海洋生物的吸收作用。放射性物质的释放将导致海洋水体中放射性物质浓度的增加,进而影响海洋的化学性质、生物学过程和生态系统的健康。同时,核污染水排海还会引起水文环境的改变,核污染水的排放将导致海洋水体的温度、盐度和酸碱度等水文环境参数发生变化。放射性物质的释放会导致海洋水体温度升高,这会对海洋生物的生理过程和生活习性产生重要影响。此外,核污染水中的化学物质也会改变海洋水体的盐度和酸碱度,这将影响海洋生物的生存条件和生态系统的平衡。因此,核污染水的排放将引起水质和水文环境的长期改变,将对海洋生态系统产生深远的影响。自然界的水分循环的源头就是从海水蒸发后进入空气中的水汽,海水蒸发后的水汽进入大气,就能随着气流从海洋到达大陆的上空,开始永不停息的水分循环,是陆地取得水分的主要水汽来源。有研究称,核污染水或将通过大气循环被蒸发到云层,含放射性核素的气流的上升,空气中的水分受到高空或近地层低温的影响,凝结成水滴,就会形成许多天气气候现象,如雨、露、雪、霜、雾、云等,对全球造成影响。如氘,它是氢的放射性同位素,普通水是H2O,重水是D2O,它的化学性质和水差不多,所以会和水一样蒸发,最大区别就是辐射。含放射性核素的雨水降落到地面,形成地表径流,会改变地表水中原有的组分,给地表水环境带来不利影响,污染了地表水环境;含放射性核素的地表水(如河流、池塘、水库等位于表面的水体)经过入渗、泄漏等作用进入地下水层,会改变地下水中原有的组分,给地下水环境带来不利影响,污染地下水环境。

大气环境损害。日本核污染水中的放射性核素排放到海洋后,可能通过海洋水汽交换作用进入大气中,大气循环有可能将核污染水蒸发到云层,再化作雨水洒遍地球每个角落。大气中放射性物质主要来自宇宙射线、地壳中的天然放射性核素所形成的地表辐射和人类活动产生(如核试验、原子能工业等)的排放。大气中的天然放射性物质主要是铀、钍衰变系中的气态体氡(222Rn、220Rn)和它们的子体产物从地表扩散到大气中构成的,另外还有少量宇生放射性核素和铀、钍的尘粒。近地面空气中氡浓度与该地区氡从土壤中的析出率、气象、海拔等条件有关[26]。日本核污染水中的放射性核素会通过空气传播和沉降,改变大气中原有的放射性物质组分,对空气中的微粒和气体产生辐射影响,导致辐射污染,进而影响大气质量和生态系统。而且,放射性核素可能通过大气循环传播到全球,影响其他地区的环境和生态系统,会对全球大气环境产生潜在的影响和损害。

土壤环境损害。日本核污染水中的放射性核素进入土壤至少可以通过3种途径:随海水扩散到沿海区域、随海水蒸发和大气扩散形成降雨进入土壤以及通过生物链等方式进入土壤。土壤里的放射性物质与母岩中铀、钍情况有关,并受其子体制约。土壤是岩石风化以后,在气候、生物及地形等因素影响下,经过成壤作用而逐渐发育形成的,它由矿物质、有机质、土壤溶液和土壤空气等组成。在成壤过程中,物质的淋滤和沉积促使放射性核素进行再分配。由于放射性核素自身的化学性质及赋存条件更换,它们有的在表层富集,有的在土壤的下部层位沉积,还有的被带出表层,进入地表水流或地下水流。核污染水和放射性污泥含有大量的放射性物质,一旦进入土壤,就会改变土壤中原有的物质组分,对植物生长产生抑制作用,同时也会对土壤微生物的活动和多样性产生负面影响,导致土壤的污染。长期下去,这种污染可能导致土壤的质量下降,影响土壤功能和生态系统的稳定性,不仅会影响植物和农作物的生长,还会通过食物链传递到动物和人体中,对人体健康产生严重危害。

2.2.2生物要素损害

日本核污染水对生物要素的损害是指放射性核素对植物、动物、微生物等生物要素的不利改变,以及对生物(动物、植物、微生物等)与环境形成的生态复合体和与此相关的各种生态过程的不利影响,主要表现在对生物多样性损害方面,主要包含生态系统损害、生物物种损害和遗传基因损害3个方面。大气、水、土壤等非生物因素(物理环境)对生物的形态、生理和分布产生着影响,日本核污染水通过污染大气环境、水环境、土壤环境等对生物要素产生危害和损害。

生物物种损害。日本核污染水排放入海后,放射性物质会污染海底沉积物,这是海洋生物生活和摄食的主要场所,海底沉积物中的放射性物质会不断地释放返回海洋[27],成为长期的污染源[28]。海洋食物链是复杂而精密的,各个层级的物种相互依赖,核污染水排放会对海洋食物链产生连锁反应,通过摄食、体表吸收、光合作用等生物作用,海洋生物会吸收这些放射性核素,通过食物链中的底层物种传导至中上层物种,并通过生物富集作用影响整个食物链[29-30],使藻类和浮游生物到鱼类和海洋哺乳动物体内放射性核素的含量远高于水中浓度[27],如藻类中137Cs的浓度可高于水体环境的100到500倍。此外,不同核素在生物体中的迁移富集规律不同,以鱼类为例,134Cs、137Cs、226Ra、232Th等核素主要富集于鱼类的肌肉和内脏[32-33],而90Sr等核素富集于鱼类的骨骼[34-35]。这些核素衰变产生的电离辐射会破坏海洋生物的细胞与组织,使得其数量锐减[36],一些物种可能会因此失去其食物来源,从而使其数量下降甚至面临灭绝的风险,而其他物种可能会因为缺乏天敌而过度繁殖,引发生态系统中的生态平衡失调,从而影响到整个生态系统的稳定性。此外,核污染水的排放还会影响到海洋生物的迁徙和繁殖行为,日本核污染水排放区域位于北太平洋渔场,渔业资源丰富,大量鱼类的洄游路线经过该海域,核污染水的排放会使得渔业资源受到严重破坏,进而影响全球鱼类迁徙,有加剧物种灭绝的风险。

遗传基因损害。首先,日本核污染水放射性核素种类多、放射性强、污染效应长,放射性核素在海水、大气、地表水、地下水、土壤等环境中具有长期效应,通过食物链传递和逐渐富集,当被摄取的生物被其他生物食用时,生物体内的放射性物质富集导致含量增加,在辐射水平低时,活细胞能在不生病的情况下修复损伤,但高剂量会导致细胞不育或干扰细胞适当自我复制的能力而造成变异,生物发生基因突变和遗传损伤的风险巨大,这些突变和遗传损伤可能导致种群的衰退、基因的变异和生物多样性的丧失[22]。其次,日本核污染水的放射性物质,如铯、锶、碘和钚等,可以通过辐射能量直接与DNA相互作用,导致DNA链断裂或碱基损伤,破坏细胞内的DNA分子结构,导致基因突变,从而影响细胞的正常功能和调控。放射性物质还可以引起间接的基因损害,当放射性物质进入细胞后,它们可能与细胞内的分子发生反应,产生具有化学活性的物质(自由基),可以与DNA分子结合,造成DNA氧化损伤。这种氧化损伤会导致DNA碱基的改变和损伤,进而引发基因突变。这些基因突变和遗传损伤可能导致细胞功能异常、增加患癌风险及遗传缺陷,甚至引发遗传性疾病。

2.2.3生态系统服务功能损害

生态系统损害。生态系统是人类诞生和生存的空间,英国的生物学家Clapham提出生态系统指由物理因子与生物所构成的整个环境;Tansley认为生态系统是指在一定的空间内生物成分(动物、植物、微生物等)和非生物成分(大气、水、土壤等)通过物质循环和能量流动而互相作用、互相依存构成的一个生态学功能单位[37]。核污染水中的放射性核元素在洋流、季风等综合作用下进入全球的水文循环[19],水文循环是多环节的自然过程,放射性核素会通过蒸发、水汽输送、凝结降落、下渗和径流等环节污染全球陆地,对由生物界与水圈、大气圈及岩石圈(土圈)长期相互作用形成的生态系统产生损害。海洋是地球上最丰富的生态系统之一,拥有多样的生物群落和生态平衡。核污染水中的D2O、14C、90Sr、129I、99Tc、60Co等放射性核素,直接排放入海,融入海洋生态系统后,涉及复杂且长期的生物地球化学过程,一旦通过海洋生物吸收并富集进入食物链,会通过食物链传导和累积放大效应,对海洋生物造成放射性污染,导致物种生态位竞争和遗传突变,严重損害海洋生态系统。自2011年福岛核污染水泄漏事件以来,在太平洋海域打捞出的鱼类曾多次被检测出含有放射性物质。例如,2019年福岛县鱼联曾捕获到铯元素严重超出标准的“斑瓮鳐”。2020年,菲律宾科技部核研究所发现,西菲律宾海的放射性物质呈上升趋势,从珊瑚虫身体中分离出了超常浓度的129I。福岛核污染水净化不完全,含有的核素具有极强放射性与毒性,将会形成长时间的辐射危害,并可能诱发疾病和基因突变,这些危害是不可逆的。此外,海洋是全球碳汇以及氧气的重要来源之一,如藻类等海洋生物通过光合作用释放O2、吸收CO2,维持着地球大气中O2和CO2含量,如果海洋生物受到核污染水污染的影响而大量死亡,将严重影响全球的氧气供应,同时加剧全球气候变化,危及全球生态安全。

生态系统服务功能损害。日本核污染水排海对生态系统服务影响主要体现在以下3个方面:第一,从能量提供角度来看,源源不断的太阳能是生物系统维持正常运转的动力,太阳能转变为生物能够利用的化学能是通过绿色植物的光合作用实现的,这是生物圈赖以存在的能量基础。核污染水的放射性核素被海洋植物和陆地植物吸收并富集,过量的放射性物质可以破坏植物的叶绿体,导致光合作用效率下降。如在切尔诺贝利核事故后,研究人员发现附近海域的海洋植物生产力明显下降,这与放射性物质的污染有关。因此,日本核污染水中的放射性核素可能会对海洋和陆地的能量转化产生影响,进而影响全球生态系统。第二,从物质提供方面来看,大气圈、水圈和岩石圈为生物的生存提供了各种必需的物质。生物圈内生产者、消费者和分解者所形成的三级结构,接通了从无机物到有机物,经过各种生物的多级利用,再分解为无机物重新循环的完整回路,是生物圈赖以存在的物质基础。核污染水排海后通过大气环境、水环境、土壤环境、生物环境和地质环境进入大气圈、水圈和岩石圈,放射性物质可以影响海洋和陆地微生物的种群和代谢,进而影响整个生态系统的能量流动和物质循环。第三,从自我调节能力方面来看,生态系统包括氧气产生、食物供应、碳吸收和气候调节。核污染水对这些生态系统服务的破坏可能导致氧气贫乏,放射性污染可能导致水中氧气含量下降,危及许多海洋生物的生存;食物链中断,生态系统的破坏可能导致食物链的中断,损害渔业和人类食物供应;碳排放增加,被破坏的生态系统无法有效地吸收二氧化碳,导致更多的碳排放到大气中,加剧气候变化。生态系统虽然具有自我维持稳态的能力,但是放射性核素造成的影响超过这种限度,将对生态系统的稳态构成严重威胁。

3日本核污染水排放的生态环境损害赔偿机制

日本核污染水排海给生态环境带来的污染风险是长期的,日本不顾国内与国外反对,坚持排放核污染水的原因之一就是目前缺少严厉的生态环境损害赔偿责任等手段来约束制止其损害行为继续发生。国际社会应该以此为契机,明确日本核污染水排海应当承担的国际义务,借鉴美国自然资源损害赔偿制度建设经验,构建核污染水排海生态损害鉴定评估机制,对日本进行追责,为保护全球生态环境提供有益支撑。

3.1生态环境损害赔偿的关键要素

尽管目前国际法尚未对核污染生态环境损害赔偿进行明确的规范,但是相关公约和国际法基本原则为日本核污染水排海的生态环境责任认定奠定基础。同时,近年来国际上已有部分核安全损害赔偿案例,如爱尔兰诉英国案、苏联核动力卫星坠毁事件、澳大利亚与新西兰诉法国核试验案等,这些生态环境损害应对措施与案件审理结论,对各国应对日本核污染水排海生态环境损害有较大启示。

3.1.1确定法律依据是基础

涉及核废水的海洋环境国际法律体系主要包括《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》(ConventiononthePreventionofMarinePollutionbyDumpingofWastesandOtherMatter,简称《伦敦公约》)、《联合国国际海洋法公约》(UnitedNationsConventionontheLawoftheSea)、《核安全公约》(ConventiononNuclearSafety)与《及早通报核事故公约》(ConventiononEarlyNotificationofaNuclearAccident),虽然这些法律在认定日本排放核污染水入海行为违法上均有局限之处,但仍要从这些法律的基本原则出发,如“不损害国外环境原则、风险预防原则、污染者付费原则、可持续发展原则”等去识别日本核污染水排海的国际责任[38]。“不损害国外环境原则”要求任何国家有义务确保其在本国管辖范围内开展的任何活动都不得损害本国以外的环境[39]。日本排放核污染水入海虽然属于陆上核废水排放行为,且排放地点为自己的内海,不在《伦敦公约》适用范围内,但是日本不能做到核污染水只停留在自己内海,核污染水的扩散给其他国家带去了生态环境损害风险,明显违背了“不损害国外环境原则”。“风险预防原则”不以存在科学上的证据作为不作为的理由,要求在生态环境破坏尚未不可逆转之前采取行动加以预防[40],由于难以量化核污染水中放射性物质对海洋环境造成的损害,日本应该搁置核污染水排海的决议,寻求更多的科学证据证明其安全性或危害性,而不是声称核污染水符合排放标准却不提供关键信息。“污染者付费原则”强调环境污染造成的损失与治理的费用应当由污染者承担[41],日本有责任承担核污染水排海造成的其他国家和地区的生态环境损害。“可持续发展原則”要求既能满足当代需求又不损害后代发展,日本核污染水一旦排放入海便无法挽回,严重危及子孙后代。因此,系列公约组成的国际法律体系和基本原则是日本承担核污染水排海国际责任的法律依据,这也是受影响的国家和地区求偿的法律基础,否则生态环境损害赔偿将会因为法律依据不足而无法实现。

3.1.2证明行为有损害是前提

爱尔兰诉英国一案(也称MOX核燃料厂案)的经验启示是,证明行为有损害是法律责任认定的前提。在爱尔兰诉英国一案(也称MOX核燃料厂案)中,爱尔兰认为英国核燃料厂运行后会向爱尔兰海排放放射性核素,且核燃料的运输造成潜在风险,而英国未披露相关环境信息,因此极力主张停止该核燃料厂的运营[42]。法庭要求双方合作并交换信息,对海洋环境的影响与危害进行检测,并采取预防措施[43]。这一案例说明诉讼的前提是证明其他国家行为对本国造成的损害,在面对跨国环境损害时,应提前对风险进行预防。对于日本排放核污染水入海,各国可向联合国海洋法法庭请求采取临时措施,要求日本编制环境影响报告书、披露相关环境监测数据,并采取预防措施降低对环境的损害。若日本仍一意孤行坚持排放,这部分资料可成为支持损害结果发生的证据。

3.1.3赔偿责任认定是根本

澳大利亚与新西兰诉法国核试验一案的启示是,赔偿责任认定是赔偿的根本,否则诉讼无法进行。法国于1966—1972年在南太平洋的领土上进行一系列核试验,并于1973年宣布将进行空中核试验。澳大利亚和新西兰分别在国际法院对法国提起诉讼,澳大利亚声称在南太平洋地区进行大气层核武器试验不符合现行国际法的原则,要求禁止法国的试验计划;新西兰宣称核试验引起放射性微粒回降危害了其环境。然而当时只有美苏英三个国家签署了《部分禁止核试验条约》(PartialTestBanTreaty),承诺不在其控制下的大气层、外层空间、水下试验核武器,法国则不受该条约约束,法国认为法院对本案无管辖权并拒绝出庭,最终法院并没有对在大气层内进行核试验是否合法进行认定,法院在临时措施中要求法国政府不再进行给澳大利亚和新西兰国内带来放射性降落物的核试验。该观点与国际仲裁法庭对特雷尔冶炼厂案的判决类似,即使行为本身在国内是合法行为,但是产生了境外损害,也应该承担责任[44]。因此,在类似案件中,除了以违法性为考量追究责任,也可以以损害为导向,使做出有害行为的国家承担赔偿相应损害的责任。

3.1.4外交加诉讼是有效途径

苏联核动力卫星损害赔偿一案的启示,赔偿的求偿中,先运用外交手段,无法实现的情况下再考虑诉讼。案件中,因为苏联发射的“宇宙954号”核动力卫星在进入大气层时解体,导致放射性碎片降落在加拿大领土上。加拿大组织“晨光行动”,寻找并回收了这些放射性碎片,并依据1972年的《空间责任公约》(ConventiononInternationalLiabilityforDamageCausedbySpaceObjects)规定“将物体发射到太空的国家应对该物体造成的损害负责”,要求苏联赔偿600万美元,补偿加拿大政府当前及后续影响造成的损失[45]。最终,加拿大与前苏联在莫斯科签署正式议定书实现和解,加拿大接受了苏联赔偿的300万美元[46]。该案件的借鉴意义是诉讼法律手段维护权益一般需要相当长的时间,而通过外交谈判或许能快速解决问题。有学者认为,对日本核污染水排海中国可以通过“外交施压+舆论压力+国际组织压力+民间组织压力+科学检测+经济制裁”等综合施压方式迫使日本政府停止危害行为。若问题不能得到有效解决,考虑通过诉讼方式,但是损害事实确认、因果关系认定等证据提供上将面临较大困境。

3.2生态环境损害赔偿机制构建

3.2.1损害赔偿主体

《伦敦公约》及其议定书禁止向海洋倾倒放射性物质,其序言明确指出“各国有责任保证在其管辖或控制范围内的活动不致损害其他国家或各国管辖范围以外区域的环境”。《联合国国际海洋法公约》第192条规定,各国有保护和保全海洋环境的义务,第195条规定不得将损害或者危险转移,不得将一种污染变成另一种污染;根据公约第194条、第195条和第196条,即使排放已经达到了最低标准,但也存在一定的风险,应该采取相关的措施尽量减少可能带来的风险[47]。《核安全公约》规定了“对相关核设施享有管辖和控制权的国家应当对核安全承担责任”。日本对核电安全疏于监管,核电站具有设计缺陷、机组老化、缺少防范与应急机制等缺点[48],试图将核污染水排入大海以逃避环境责任,严重违背了该公约。核污染水排海行为对海洋及陆地生态环境均造成损害,其应该作为由于其自身的损害行为应给予生态环境所有者赔偿的主体。另外,国际法上对基于核电站建设和运营等民用核领域所产生的污染和危害所采取的民事责任追究机制,是运营者责任与国家责任双重负责制,即民事责任承担以运营方为主,国家承担补充责任。日本核污染水排海经过周密计划,完全故意所为,不存在“天灾、战争”等抗辩情形,无抗辩权。

3.2.2损害赔偿对象

日本核污染水排海的海洋生态环境损害、陆地相关生態环境损害对象为受影响的国家和个人,在美国自然资源损害赔偿制度中,赔偿对象或者说求偿主体,基于自然资源所有权或者基于法理学理念赋予其托管、信托权利而成为求偿主体。国际法委员会(ILC)《国家对国际不法行为的责任条款》(AarticlesonResponsibilityofStatesforInternationalWrongfulActs,简称《国家责任条款》)第48条,规定提起跨国诉讼的国家需要符合“被诉国家的环境损害行为必须达到违反了集体义务的程度”这一严格条件。也就是说,只有那些受核污染水排海影响的国家可以提起跨国生态环境损害赔偿之诉;而对于个人诉讼而言,个人只有在国际人权保护法领域,才可以针对国家提起诉讼[49]。虽然国际法委员会《国家责任条款》规定的是诉讼资格,但是起诉主体就是赔偿主体,因此其也表明赔偿主体为受影响的国家和个人。在日本核污染水排海的生态环境损害中,自然人或者国家因其所有自然资源或者授权管辖的生态环境的损害而要求损害主体赔偿,成为赔偿对象。需要进一步说明的是,并非所有人都是生态环境损害赔偿的对象,只有那些因其所有的自然资源遭受损害的自然人才能成为赔偿对象,其他个人只能就人身和财产损害进行求偿,但这不在该研究讨论的范围内。

3.2.3损害赔偿范围

国际生态环境损害赔偿案件通常因涉及科学判断问题而争论不断。判断一国行为是否导致了他国的环境遭受损害,需要借助科学证据对损害是否发生加以证明。《核损害赔偿补充公约》(ConventiononSupplementaryCompensationforNuclearDamage)对环境损害赔偿的内容进行了界定,不限于对核事故造成的环境损害进行修复的费用,还包括采取污染预防措施而产生的费用,以及环境损害导致的其他经济损失的赔偿。美国自然资源损害赔偿制度中,赔偿范围根据损害发生和救济确定,包含修护和重建损失的费用、修复期间的价值减少部分、评估费用,其中修护重建费用是指在修复、恢复重建受损的自然资源和生态环境时所需费用或者替代物的费用,是生态系统为恢复原有状态前自然资源的生态功能的价值;《超级基金法案》(ComprehensiveEnvironmentalResponse,CompensationandLiabilityAct)中规定,求偿范围应包含“先期的移除、调查评估、可行性研究、整治工作的费用,以及美国环保署执行监督工作的经费和衍生的利息”[50];《中华人民共和国民法典》第一千二百三十五条规定生态环境赔偿范围包含生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失、生态环境功能永久性损害造成的损失、生态环境损害调查和鉴定评估等费用、清除污染和修复生态环境费用以及防止损害的发生和扩大所支出的合理费用。综上,借鉴美国及其他国家经验,考虑日本核污染水排海的生态环境损害赔偿范围应当包含修护和重建损失的费用、修复期间的价值减少部分、生态环境功能永久性损害造成的损失、调查和鉴定评估费用以及防止损害的发生和扩大所支出的合理费用等。

3.2.4损害赔偿评估程序与方法

确定损害责任主体、赔偿主体及赔偿范围后,需要对损害进行赔偿量化评估。日本核污染水排海的生态环境损害评估:首先,制定损害评估计划,收集数据和信息,分析数据,并对受损的生态环境的大致状况进行确认;其次,确定核污染水排海的生态环境损害边界范围;再次,运用一定的科技手段进行损害调查,在调查的基础上进行生态环境损害评估;最后,根据鉴定评估结论,确定清理、重建方案,开展污染物清除、生态环境适宜性研究、整治重建生态环境。量化日本核污染水排放入海生态环境损害时主要考虑环境要素损害、生物要素损害和生态系统服务功能损害。美国自然资源损害赔偿计算使用3种方法:生物影响计算法、恢复成本计算法、可赔偿价值计算法。其中,生物影响计算法主要是计算是否对某种生物资源造成损害;恢复成本计算法,评估不同恢复途径以使得被损害的自然资源恢复到原来的基础性状态,依此计算恢复成本;可赔偿计算法,则主要计算受损的自然资源可以赔偿的经济价值,包含种群损失、修复期间的价值减少部分、生态环境功能永久性损害造成的损失等[50]。因此,针对日本核污染水排海的生态环境损害,国际社会应建立统一的核污染生态环境损害评估方法和指南,对受损生态系统进行科学、全面的评估,确定损害范围和程度,评估结果应作为生态环境损害赔偿计算的依据,评估和计算过程应透明、公正,并允许受影响民众和公众组织参与和监督。

3.2.5损害赔偿诉讼

随着生态环境跨界污染损害引发越来越多的纠纷,国际法院专门设立环境事务分庭,《国际法院规约》(StatuteoftheInternationalCourtofJustice)规定国际法院可以对当事国依据国际法或国际公约提交的一系列案件进行管辖,因此,日本核污染水排海的生态环境损害的适格原告,可以基于“污染者付费原则”维护自身权益,向国际法院提起生态环境损害诉讼,要求日本政府及电站运营主体赔偿其生态环境损害,并向法院请求及时制止日本核污染水排海,防止生态环境损害持续发生。根据国际法委员会(ILC)《国家责任条款》第48条,日本核污染水排海的适格诉讼主体可以是国家和个人。鉴于联合国决议将环境保护纳入人权保护体系,使环境保护成为国际人权法的组成部分,个人通过人权诉讼来救济其所有的自然资源遭受的生态环境损害提起诉讼是有可能的,但是也可能会面临较大障碍。按照相关规定,在中国,自然资源归国有或者集体所有,是需要通过国家或授权来统一诉讼的方式对生态环境损害进行索赔,但可以就人身和财产损失进行权益救济;而在自然资源私有的国家,个人可以因其所有的自然资源遭受损害提起诉讼。诉讼主体可以考虑聘请国际法专家,组建专业律师团队,做好诉讼预案,收集并保存证据,以合适时机、合适方式提起诉讼。

3.3损害赔偿保障机制

3.3.1建立全球生态环境损害救济联盟

建立全球海洋生态环境损害救济联盟,邀请所有有关国家和地区加入,并鼓励各国和相关利益方积极参与,以此来确保核污染水排海造成的损害得到及时修复和恢复,使受影响的海洋生态系统得到有效保护。联盟内部需要制定相应的运行框架和规则,包括规定联盟成员的义务和权利,确定损害救济的程序和标准等。联盟通过设立秘书处、高级决策机构、工作组和专家委员会、科学研究中心、资金管理机构,开展损害评估和赔偿计算、监测和预警、科学研究和技术支持、损害救济和修复、国际合作和经验交流等,保护和修复受损的生态系统,促进全球生态环境的可持续发展。

3.3.2建立生态环境损害的国际监测网络

从爱尔兰诉英国案中可见,生态环境损害的识别对于生态环境损害赔偿制度意义重大。为了识别以及评估核污染水排放的长期影响,相关国家可以合作布设针对海水、空气、土壤等的辐射监测设备,建立连续实时监测系统,包括需要建立完善的核污染水排放主体核污染水处置行为监测机制与海洋环境核辐射污染监测系统[51],监测核污染源、污染物的排放和传输,以及受损生态系统的恢复情况。对核污染水排放主体的行为监测规则的建立可能需要突破领海、专属经济区制度下沿海国的主权、主权权利的限制,在区域或者全球范围内,形成由国际原子能机构、国际海事组织等国际组织主导,利害关系国参与并协商的机制。监测数据应及时共享和公开,为损害评估和赔偿计算提供科学依据。

3.3.3建立生态环境损害责任追溯调查机制

依托全球生态环境损害救济联盟或下设的专门机构,建立责任追溯调查机制,明确核事故或核污染事件的责任主体,包括核设施运营方、相关政府部门、监管机构等,责任主体应对核污染造成的生态环境损害承担相应的赔偿责任。明确调查程序和追责机制,调查程序应包括调查计划的制定、调查范围的确定、调查方法的选择等,在信息收集时,包括但不限于核电站的运营记录、核污染水处理工艺和排放情况、环境监测数据等;追责机制应根据调查结果,依法对违规行为者进行追责,包括罚款、处罚或其他必要的制裁手段。此外,对于如核污染水排海这样的跨国性问题,国际合作与信息共享至关重要,因此需要明确国际和地区合作的内容,促进相关国家和国际组织之间分享信息和调查结果,以加强对核污染水排海行为的追溯和追责。

3.3.4加強生态环境损害赔偿机制研究能力建设

日本核污染水放射性核素生态环境损害鉴定评估是生态环境权益救济及生态环境损害赔偿的关键,也是学者们关注的焦点。放射性核素生态环境损害评估方面,美国能源部提出基于迭代评价的“分级法”评估生物群所受的辐射剂量,欧盟制定了基于ERICA评估模型的环境中电离辐射环境风险评价和管理方法,但多集中于水环境、水生生物的剂量暴露,在海洋生态环境中的危害效应参数仍较少。因此,各国应当加大核污染水排海方面的生态环境损害赔偿鉴定评估技术方法学体系研究,推进形成国际核污染水排海生态环境损害赔偿鉴定评估标准和技术规范,提升生态环境损害鉴定评估与诉讼救济的基础能力,为各国维护生态环境合法权益提供决策参考。

4结论

日本核污染水排海对全球生物多样性、生态安全造成巨大威胁,使全球生态环境和人类健康正在承受莫大的风险,危及全球人类安全。日本不顾国内与国外反对,坚持排放核污染水的原因之一就是目前缺少严厉的生态环境损害赔偿责任等手段来约束制止其损害行为继续发生。各国有责任保证在其管辖或控制范围内的活动不致损害其他国家或各国管辖范围以外区域的环境,对日本核污染水排海造成的全球生态环境损害,自然人或者国家因其所有自然资源或者授权管辖的生态环境的损害,可以向国际法院提起生态环境损害赔偿诉讼,通过外交手段和生态环境损害赔偿诉讼等主张日本承担国际义务。各国,尤其是环太平洋国家,应共同构建国际生态环境损害赔偿机制,并通过建立全球生态环境损害救济联盟、国际监测网络、责任追溯调查机制、加强基础研究能力建设等,合力救济全球生态环境权益。