基于主线式情境的“特异性反应”复习教学

王红梅

(浙江省嘉善高级中学 浙江嘉兴 314100)

学习总是和一定情境结合在一起,通过创设真实的生物学情境,将要解决的问题蕴含在相应的情境中,可激发学生学习的内驱力,增强学生学习的主动性。基于情境提出问题,能引导学生深入思考,深度学习,将能力提升和素养的养成落到实处。相比过多、过杂的情境易导致课堂碎片化的现象,主线式情境的教学结合学生的生活实际及兴趣点,通过对教学内容的分析与梳理,选择一个能贯穿整节课教学内容的情境,设置一系列问题,随着情境的发展将教学逐步推进,对知识进行迁移,有效突破重、难点[1],最终形成整体性课堂。

将主线式情境运用到高中生物学复习课中,力求改变传统复习课堂的“炒冷饭”现象。在特定的情境中,激发学生的学习兴趣,解决生物学问题,以期达到更好的复习效果。本文将主线式情境运用到“特异性反应”复习中,引导学生积极主动地投入到复习中,提高生物学学科素养。

1 巧设导入话题,吸引学生入“境”

创设主线式情境时,教师需充分考量情境与知识之间的契合度,并考虑如何将学生带入情境中,为学生积极参与和体验学习过程创造良好的前提。

例如,在“特异性反应”复习课的导入部分,教师提问:大家是否知道自己胳膊上都有一个“痘疤”?这个“痘疤”是怎么得到的?通过交流,学生了解到这是注射接种了卡介苗留下的印记,目的是预防结核杆菌引起的结核病。

教师通过引导学生关注自己胳膊上的“痘疤”,由自己身体的一个细节引出话题,激活了学生的情绪,整节课的复习内容就以“人体感染结核杆菌后的免疫过程以预防治疗”为主线式情境,既贴近生活又贴近学生,从而激发学生的情感体验。

2 构建知识框架,形成结构体系

在复习课上,教师需引导学生形成建立知识体系的意识,注重帮助学生将零碎的知识形成逻辑关系较严密的知识框架。例如,围绕主线情境,教师呈现资料1:2018年9月18日,世界卫生组织(WHO)发布最新的《2018年全球结核病报告》显示,我国仍为全球30 个结核病高负担国家之一,每年新发结核病患者约90 万例。结核杆菌可侵犯全身各器官,但以肺结核为最多见,以前被称为“痨病”,主要通过呼吸道传染。我国有近1/3的人都感染结核杆菌,其中有5%~10%的人在其一生中某个阶段发病。

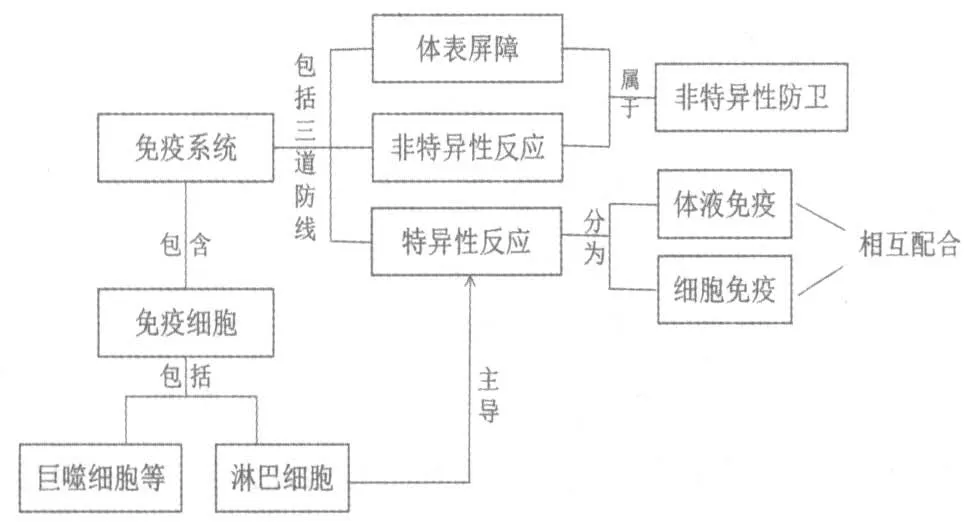

根据资料,针对学生已有的知识积累,教师设置问题:为什么婴幼儿必需接种卡介苗?通过交流分析,学生归纳得出,婴幼儿免疫系统的第三道防线尚未成熟,若不接种,一旦感染后死亡概率极高。由此引导学生回顾人体免疫的三道防线及其对抗病原体结核杆菌时的特点,初步建立知识框架,形成本节课的部分板书(图1)。

图1 “免疫复习”知识框架

通过对“非特异防卫”和“特异性反应”的辨别过程及意义联接,呈现概念间整体意义的内涵。教师引导学生在比较中加以区别和类化,构建相关概念的知识网络,既帮助学生从逻辑关系上加深意义记忆,又有助于对知识结构的深入理解。

3 围绕重要概念,铺设梯度问题

“内容聚焦大概念”是高中生物学课程的基本理念之一,而大概念是在若干重要概念的基础上形成的。围绕重要概念“阐明特异性免疫是通过体液免疫和细胞免疫2 种方式,针对特定病原体发生的免疫应答”,设计具有梯度的问题,以期引起学生的注意和良好的情感体验。只有这样,学生才能入情、入境。问题梯度的设置可由易到难,亦可由大及小。

3.1 梳理主问题,突出重点 深入研究教材和课程目标,在了解学情的前提下,围绕“结核杆菌”引导下的主线式情境设计具有指向性和启发性的主问题,针对概念的本质发问,突出整节课需解决的教学重点。

教师呈现资料2:大量研究表明结核杆菌属于兼性寄生菌,原因是首先在感染的巨噬细胞内复制,故称为胞内菌;然后,随着病变发展又会出现在坏死组织中即巨噬细胞外进行复制。结核杆菌的致病性与其在组织细胞内大量繁殖引起的炎症反应、菌体和细胞壁成分及代谢物质的毒性和机体产生抗结核免疫反应等有关[2]。

根据资料分析可知结核杆菌是胞内菌,可引发人体产生细胞免疫,菌体成分和代谢物质可引发体液免疫。该情境能顺利将本节课的主干知识串联起来。学生2 人一组利用教师准备的纸质细胞模型(参见浙科版高中生物学必修3 图3-2 与图3-3 的细胞图)进行自主构建过程,解决教师提出的2 个主问题:人体感染结核杆菌后特异性反应的过程是什么? 免疫细胞之间是如何进行信息的交流、实现密切配合的?

针对本节内容的重要概念,紧扣分析资料,教师引导学生围绕特异性免疫的过程和其中细胞间的信息交流2 个主问题进行自主分析和合作交流,突出“细胞免疫和体液免疫的过程”这一教学重点。而2 个主问题又构成了具有内在联系的问题链:细胞之间通过直接接触或分泌物质(例如白细胞介素-2、多种蛋白质等)进行信息交流;而接受信号的细胞依靠其细胞膜上相应的受体接受信息。正是细胞间的这种联系,细胞免疫和体液免疫的过程才能顺利进行。

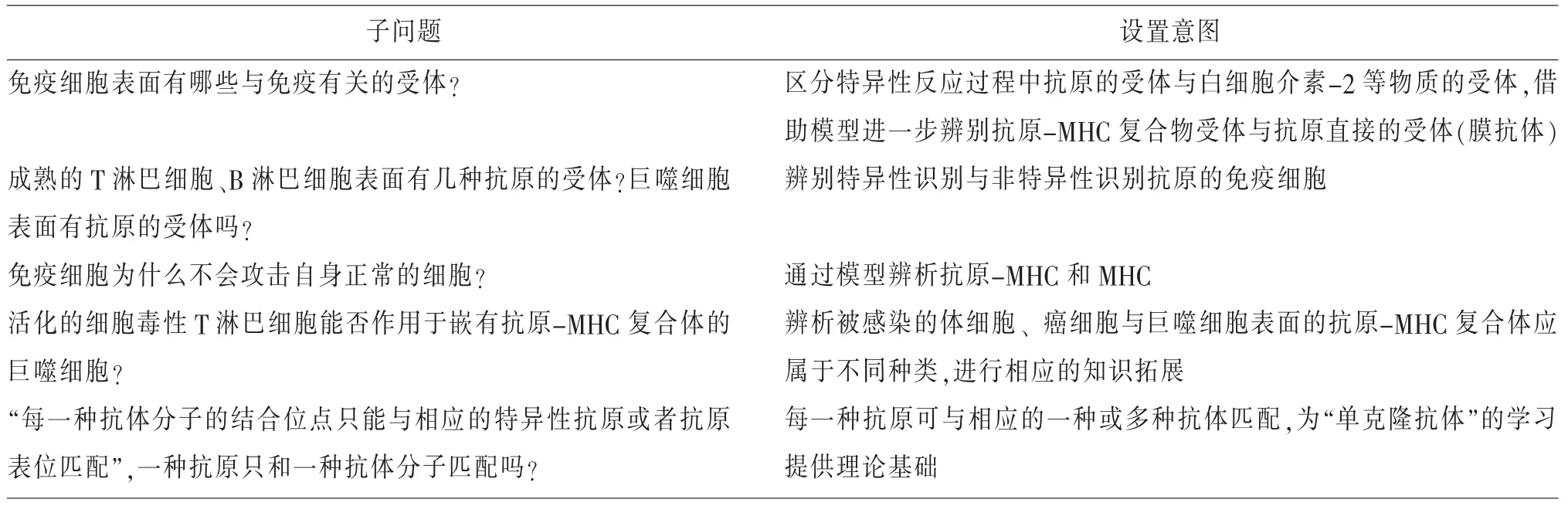

3.2 分析子问题,拓展释疑 子问题设置的目的是发掘难点,因此问题设置应有一定的深度,具有一定的知识拓展性。针对学生已构建的模型,教师引导学生对主问题进一步拓展分析,提出以下子问题(表1)。

表1 特异性反应过程中的子问题

一系列有中心、相对独立而又互相关联的问题,可避免课堂的“碎片化”。整节课围绕主问题展开,若干子问题的提出又为深度理解主问题服务,使课堂系统化和整体化[3],同时系列问题的提出与解决也渗透了生物学中结构和功能相适应的观点。

4 顺沿情境主线,拓展迁移问题

生物学学科核心素养是一种将所学的生物学知识和技能迁移到真实生活情境的能力和品格[4]。在以“结核杆菌侵染人体后的免疫过程”为载体,构建了细胞免疫与体液免疫的过程后,教师继续引导学生回归到“婴幼儿需接种卡介苗”的话题上,提出疑问:为什么小时候打过疫苗的人长大了还有可能患结核病?化验单上结核杆菌抗体阳性能说明此人已患结核病吗? 如何进行结核病的诊断?

以上问题的提出旨在将所学知识应用于生活实际,应用所学知识解决问题。化验单抗体指标呈阳性,只能说明已患有结核、或曾经感染过,只是辅助手段,具体还需要镜检痰涂片或进行结核杆菌培养观察菌落及拍胸片进行确诊。

教师继续呈现资料3:我国结核病的发病年龄高峰有2 个:一个是青少年组,另一个是老年组。学校是人群高度集中的场所,一旦有肺结核患者,就容易感染结核病。另外,近年来结核病又有抬头趋势主要原因有艾滋病感染者及患病人数的增加、流动人口的增加及患者的不规范用药等。耐药结核菌株的增加也成为结核病治疗的一大难题。

通过资料3,教师引导学生关注自身健康,适当锻炼身体、合理进食加强营养,预防结核病。通过分析结核病是艾滋病重要的并发症和病死原因,以及耐药菌株增加的原因,学生从免疫缺陷病、进化等不同层面、不同的角度分析问题,实现在真实情境下进行评价,并探查学生的日常概念是否转变为科学概念,达到融会贯通、运用自如的境界。

5 结课呼应情境,提示科研价值

作为一节完整课的重要组成部分,精心设计的结课能起到“画龙点睛”的作用,基于主线式情境的课堂教学,结课的内容也应与情境相呼应,将课堂推向高潮。

在本节课的结课环节,教师继续回到“胳膊上的痘疤”话题上:每一个在1982年以前出生的中国人,胳膊上有2 个“痘疤”,还有一个是接种牛痘疫苗留下的“痘疤”。牛痘疫苗是为了预防天花病毒的,天花病毒从地球上灭绝后,我国也在1982年开始不再接种这种疫苗。免疫就像战争,免疫细胞就像战争中的战士,希望有朝一日,随着疫苗研究的进展,能消灭结核病。

情境式结课使整节课首尾呼应,既与课堂导入部分相呼应,又是整个课堂教学发展的必然结果,更显示了生命科学研究对人类生存的价值。