汉代京都赋用韵演变考论

李玉兰

(贵州师范大学 文学院,贵州 贵阳 550025)

西汉扬雄《蜀都赋》开启京都赋先声,极大地影响了后世杜笃、班固、张衡等一大批汉代京都赋家。学界有关汉代京都赋的研究成果颇丰,涉及京都赋与京都文化、赋家及作品、文体学研究等多个方面,但对汉代京都赋用韵的研究还有待进一步的探讨。古人对赋韵的关注始于魏晋时期,继而唐代科举试赋、律赋渐兴,用韵趋严,至宋人郑起潜著《声律关键》专论八韵赋之押韵,清人王之绩《铁立文起》亦“论赋韵”。近现代学者关于赋韵多有论述,如:古层冰《汉赋韵笺》[1],罗常培、周祖谟《汉魏晋南北朝韵部演变研究》[2]46-47,王兆鹏《唐代科举考试诗赋用韵研究》[3]176-179,刘莉《〈全汉赋〉用韵研究》[4],张海鸥《赋韵考论》[5],许结《论赋韵批评与写作规范》[6]等,它们或集中于揭示某一时段语音面貌特征,或聚焦于律赋、骈赋的用韵等;但对京都赋的用韵特征还未有清晰的勾勒。故笔者通过对汉代流传至今且篇幅较为完整的京都赋,即扬雄《蜀都赋》、杜笃《论都赋》、班固《两都赋》、张衡《二京赋》《南都赋》的用韵进行考索,分析京都赋家各自的用韵特点,力图探究京都赋用韵的基本规律,勾勒京都赋用韵演变与发展轨迹。

扬雄是西汉时期著名的辞赋家,语言学界将西汉语音归为上古语音系统,但其语音面貌又有别于《诗经》的语音系统,对这一时期的语音研究较为缜密的是罗常培和周祖谟,故笔者对西汉与东汉的韵部展开的探究,均以两位先生的研究成果为基础。根据罗常培、周祖谟《汉魏晋南北朝韵部演变研究》的相关研究,西汉时期的语音韵部分类如下。

阴声韵部 :1.之 2.幽 3.宵 4.鱼 5.歌 6.支 7.脂 8.祭

阳声韵部: 9.蒸 10.冬 11.东 12.阳 13.耕 14.真 15.元 16.谈 17.侵

入声韵部:18.职 19.沃 20.药 21.屋 22.铎 23.锡 24.质 25.月 26.盍 27.缉

杜笃、班固、张衡是东汉时期的赋家,其赋作均得以较好地保存流传,他们在整体语音面貌上大抵属于同一个语音时代。根据罗、周两位先生关于东汉音的相关研究,东汉音韵部分类如下。

阴声韵部 :1.之 2.幽 3.宵 4.鱼 5.歌(家、华) 6.支(奇、为) 7.脂 8.祭

阳声韵部: 9.蒸 10.冬(雄) 11.东 12.阳 13.耕(京、明) 14.真 15.元 16.谈 17.侵

入声韵部:18.职 19.沃 20.药 21.屋 22.铎 23.锡 24.质 25.月 26.盍 27.缉

这里,值得注意的是,东汉音整体上与西汉音相近,但部分字的韵部归属发生了变化。西汉鱼部中的“家”“华”二字在东汉归属歌部;西汉歌部的“支”“为”在东汉归属支部;西汉蒸部的“雄”字在东汉归属到了冬部;而西汉阳部中的“京”“明”二字在东汉归属了耕部。

一、用韵方式——以合韵为主向以独用为多的转变

西汉扬雄创作《蜀都赋》开京都赋先河。该赋在用韵方式上以合韵为主,较少独用;而班固、张衡等东汉京都赋家,则表现出以独用为多的倾向。

杜笃《论都赋》仍以合韵为主,首先表现在其入声韵的使用上,杜笃通篇只采用合韵的方式,没有一个独用例。其次表现在杜笃的偶句押韵数量较扬雄有所增加,但其仍采用合韵为主的方式,如“郡县日南,漂概朱崖。部尉东南,兼有黄支。连缓耳,琐雕题,摧天督,牵象犀,椎蚌蛤,碎琉璃,甲玳瑁,戕觜觿”[7]387。均是偶句押韵,其韵脚字“崖”“支”“题”“觿”属于支部;“犀”是脂部;“璃”是歌部;这里就是脂支、支歌、脂歌合韵相押。杜笃是一个过渡式的人物,他的《论都赋》在偶句押韵数量上较前代赋家多,但是偶句押韵以合韵为主又明显区别于之后的班固、张衡偶句用韵以独用为主的特征。至于杜笃独用某韵的数量也远多于扬雄的5例。总之,从整体来看,杜笃用韵方式以合韵为主,但其独用某韵的数量较扬雄有所增加。

班固《两都赋》用韵极富规律性,偶句押韵十分工整,堪称京都赋类用韵的典范。《两都赋》用独韵的情况较扬雄有明显增加,赋中合韵通常在奇数句,而独韵往往在偶数句,例如:“建金城其万雉,呀周池而成渊。披三条之广路,立十二之通门。内则街衢洞达,闾阎且千,九市开场,货别隧分。”[7]465这里偶句的“渊”“门”“千”“分”,古音皆是真部,且独用。奇数句的“雉”,脂部;“路”,鱼部;“达”,月部;“场”,阳部。这里则是脂、鱼、月合韵以及鱼、阳合韵的组合。偶句独韵相押,奇句则合韵相押,这样的例子在班固《两都赋》中并不少见,可见这是赋家有意识追求的一种押韵方式。

《文选》京都赋类收录了张衡的《二京赋》与《南都赋》。这两篇赋作用韵相似,即张衡有意追求整齐规范的押韵。《二京赋》呈现出以独用为主的鲜明特点,而且独用通常是规律性地出现在偶句或尾句的位置,从而形成了较为整齐规范的押韵范式,这是张衡对扬雄、班固等前代赋家的刻意继承与超越。《南都赋》用韵亦以独用为主,且以偶句押韵或尾句押韵为多。但两者又有着各自的独特性。例如《二京赋》较少出现通转合韵的情况,而《南都赋》则显得随意许多,存在较多的通转合韵的情况。这或许是张衡在写严肃京都题材时,更加缜密严谨;而在描写自己家乡的赋作中则更多表现出自然手笔,通转合韵的情况比较多。

总之,从用韵方式上,西汉扬雄到东汉杜笃、班固、张衡,京都赋用韵经由了以合韵为主向以独用为多的转变。扬雄《蜀都赋》无论是阴声韵、阳声韵还是入声韵皆以合韵为主,独用甚少。杜笃《论都赋》仍以合韵为主,他使用的入声韵皆采用合韵的方式,无一例独用,且该赋偶句押韵的数量有所增加,但仍以合韵为主。至于杜笃独用某韵的情况,据笔者统计,《论都赋》独用某韵的数量校扬雄《蜀都赋》要多。总之,由扬雄至杜笃,虽仍以合韵为主,但独用某韵数量逐渐增多。班固《两都赋》仍以合韵为主,但他的独用某韵比扬雄、杜笃相比明显增多。班固往往在奇数句采用合韵,而在偶句押韵中采用独韵,押韵十分工整,这种情况通篇可见,由此断定这是赋家在用韵艺术上的刻意追求,为后世京都赋押韵的整齐规范化所做的积极探索。张衡《二京赋》用韵方式发生了鲜明的转变,他一改扬雄、杜笃、班固以合韵为主的用韵方式,而是以独用某韵为主。张衡将偶句独用押韵发挥到极致,使得《二京赋》在整体的韵例类型的使用和押韵上都呈现出整齐规范化的审美特征,而且张衡是入声韵使用最多的赋家,这些入声韵亦往往采用独用的形式,这是张衡对前代赋家用韵艺术的继承和超越,推动了汉赋用韵的程式化的进程。总之,用韵方式上,汉代京都赋皆有独用与合韵两种方式,扬雄、杜笃、班固等人皆以合韵为主,但至张衡已然改变了这一面貌,转而是以独用某韵为主。这种转变是一个漫长的过程,从扬雄赋中出现的偶句独用某韵的情况开始,经班固的继承与发展,最后到张衡才演变为独特成熟的押韵风格。

二、韵例类型的使用——从多样随性到追求整齐规范

杜笃《论都赋》使用的韵例类型以偶句押韵为主,且偶句押韵也大多采用合韵的方式。偶句押韵,是杜笃该赋运用最多的韵例,高达20余例,其中偶有采用独韵的句子。如:“拓地万里,威震八荒。肇置四郡,据守敦煌。并域属国,一郡领方。立候隅北,建护西羌。”[7]387“荒”“煌”“方”“羌”,阳部。这几句是典型的阳部独用偶句押韵的例子。与扬雄相比,杜笃明显在偶句押韵的使用上迈出了一大步,推动了后世京都赋以偶句押韵为主的进程。

班固《两都赋》继承了西汉司马相如、扬雄等赋家的韵例形式,但又表现出自身的特色。在具体创作中班固不固定采用单独的某一韵例形式,他总是在寻求行文的变化。故而《两都赋》使用的韵例类型丰富,有句句押韵、隔句押韵、两韵间迭相叶及变幻式、虚字入韵、虚字不入韵、句中韵、连环套韵、奇偶协韵多种。但就数量而言,两韵间迭相叶及其变幻式是班固《两都赋》的主要韵例形式,占绝大部分。该赋偶句押韵十分工整,这种偶句押韵在司马相如、扬雄等赋家那里只是偶尔存在的现象,到了班固这里,这种押韵方式才得到了极大的发扬,这是班固对赋篇押韵的有益尝试,有力地推动了京都赋押韵的整齐化。

总之,在韵例类型的使用上,汉京都赋是从多样随性到有意识追求整齐规范的历程。赋家在赋篇中都有占据主要地位的韵例类型,这决定了赋篇整体的艺术风格。扬雄《蜀都赋》使用频率最高的是两韵间迭相叶变幻式,这种韵例类型大约有20余处,这使得赋篇整体呈现出较为散漫宽泛押韵的特征。杜笃《论都赋》使用最多的韵例类型是偶句押韵,赋中多达20余处,其偶句押韵主要采用合韵的方式,这使得杜笃的《论都赋》相较扬雄《蜀都赋》而言呈现出更加整齐的风格。班固《两都赋》韵例类型丰富多样,赋中出现8种韵例类型,但该赋以两韵间迭相叶及其变幻式为主要韵例类型,其赋中偶句押韵十分工整,数量较司马相如、扬雄、杜笃等赋家有明显的增加,偶句押韵在班固《两都赋》中的占比已然升高。张衡的《二京赋》与《南都赋》在韵例类型的使用上虽然保持了多样性,但偶句押韵和尾句押韵这两个韵例类型数量占绝对的优势,从而使得张衡的赋作在偶句押韵、独用某韵上都呈现出整齐化的特征。总之,张衡《二京赋》《南都赋》所使用偶句押韵的数量之和占据了张衡京都赋韵例类型的半数以上,可以说张衡是汉代京都赋家中用韵最为精细的赋家。

三、韵部使用频率——由阴阳二声韵部使用频率变化不大到入声韵部使用频率增多的新变

汉京都赋所用韵部最多的是阴声韵,其次是阳声韵,入声韵从西汉至东汉赋家呈现出递增的趋势。

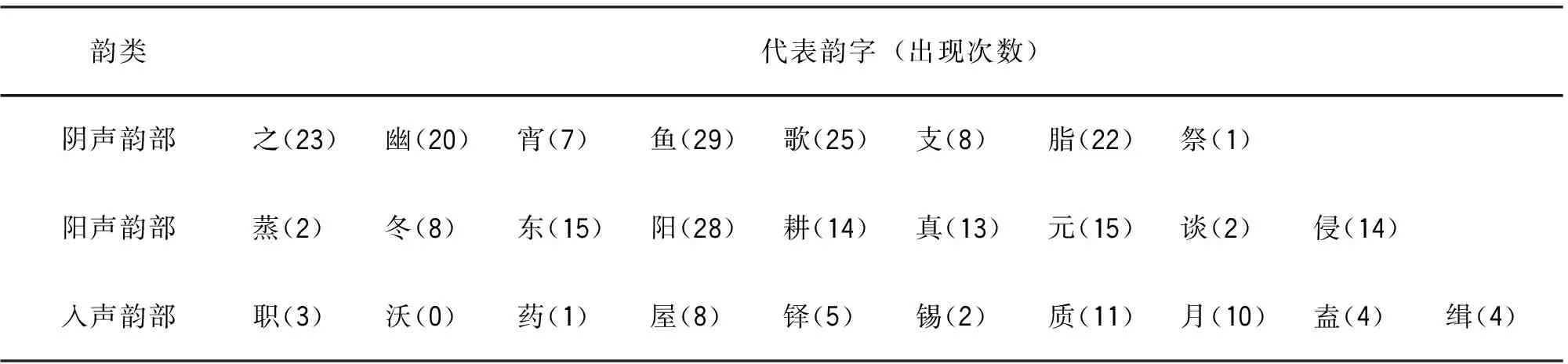

扬雄《蜀都赋》用韵除“沃”韵外其他韵部皆有使用,具体各部使用频率见表1。

表1 扬雄《蜀都赋》韵部使用频率统计

扬雄《蜀都赋》中使用的阴声韵最多共计135次;其次是阳声韵111次;使用频率最低的是入声韵,共有48次。

建武十八年,光武帝出行长安,缅怀旧京,于次年下诏修整长安旧都宫室,就此引发了朝野上下的都雍与都洛之争。杜笃上奏《论都赋》,反对建都洛阳,主张建都长安。这是一篇政论性鲜明的京都类赋作,赋中以议论的句子为主,而少夸耀似的铺陈,其用韵上也表现出与扬雄、班固、张衡等不同的特征。

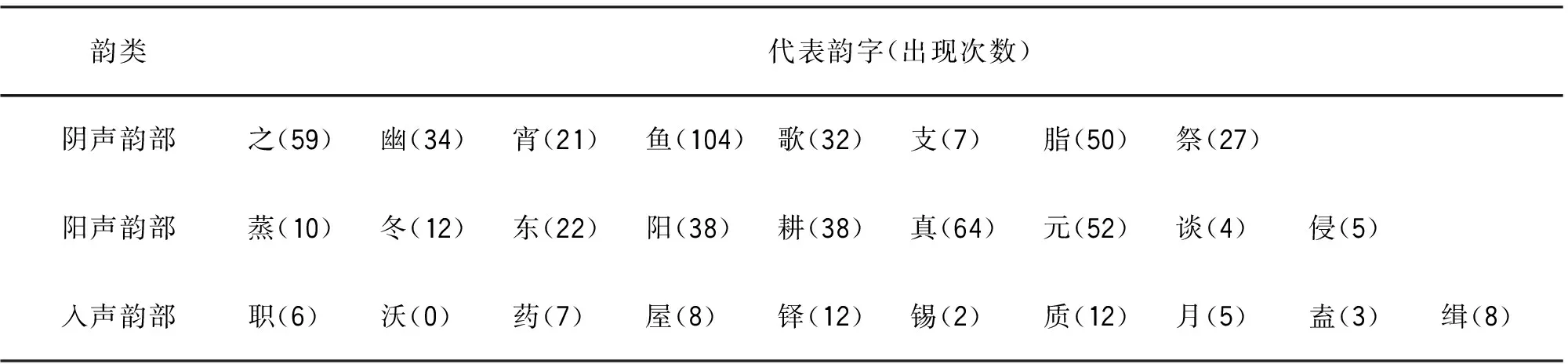

杜笃《论都赋》中使用的阴声韵最多共计100次;其次是阳声韵80次;使用频率最低的是入声韵,共有14次;杜笃使用入声韵是汉代京都赋家中较少的一位,其缘由大抵是入声字由于音韵短促而不利于观点和情感的表达,故与其他二声韵相比数量较少。具体各部使用频率见表2。

表2 杜笃《论都赋》用韵韵部频率统计

班固《两都赋》除“沃”韵外其他所有韵部皆有使用,具体各部使用频率见表3。

表3 班固《两都赋》用韵韵部频率统计

从表3可以看出,班固《两都赋》中使用的阴声韵最多共计334次;其次是阳声韵245次;使用频率最低的是入声韵,共有63次。

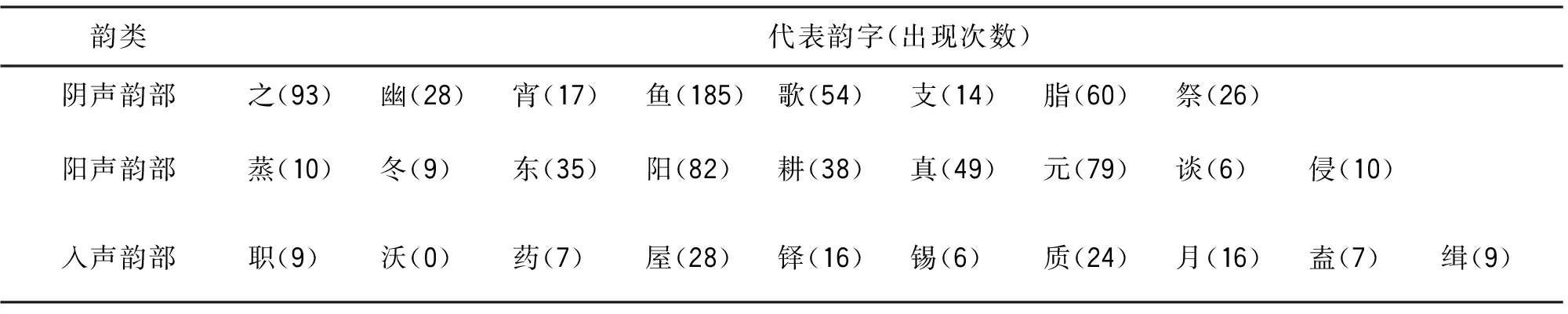

如果说班固《两都赋》在篇幅上较《蜀都赋》《论都赋》长,赋家使用入声韵的总数自然会增多,并不能明显地展现出入声韵使用频率增加的情况,那么通过分析张衡《二京赋》各部用韵情况,则能鲜明地看出入声韵使用增多的这一趋势(具体见表4)。

表4 张衡《二京赋》用韵韵部频率统计

从表4可以看出,张衡《二京赋》中使用的阴声韵最多,共计477次;其次是阳声韵,有318次;使用频率最低的是入声韵,共有122次;将张衡的入声韵用韵频率与扬雄、班固的比较可知,张衡对入声韵的使用频率已明显高于扬、班二人,这是张衡《二京赋》用韵的又一鲜明特征。

总之,在阴阳入三声韵部使用频率上,汉代京都赋经历了由阴阳二声韵部使用频率变化不大到入声韵部增多的新变。扬雄、杜笃、班固、张衡四大京都赋家在韵部的使用上都具有兼蓄各部的特征,尤其以阴声韵使用最为频繁,入声韵的使用则历经了由少及多的过程。扬雄入声韵使用寥寥无几,至班固、张衡入声韵的使用显著增多,且多以独用为主。独用韵部的增多正反映了押韵规则更加细致的走向。

四、合韵规则——阴阳入三声韵部间宽泛合韵到三声韵部间界限分明的转变

两汉京都赋家用韵在合韵上遵循一定的规则,概括而言,是阴阳入三声韵部间由宽泛合韵到三声韵部间界限分明的转变。扬雄阴阳入三声韵部间合韵最为宽泛,阴声与阴声、阳声、入声皆可合韵,阳声与阴声、入声亦皆可合韵,入声使用较少。值得注意的是,扬雄《蜀都赋》还反映了蜀地的方言特征,例如幽宵1次、宵幽2次合韵。这种情况在其他蜀地赋家如司马相如、王褒等赋中亦可见,显然区别于同时代其他地域的赋家用韵。再如赋中侵东合韵,如:“其中则有玉石嶜岑,丹青玲珑,……”[7]21“岑”,侵部;“珑”,东部,侵东合韵,句句押韵。侵部韵尾辅音是-m,东部韵尾辅音是-ng,“这可以看出扬雄的语音里‘风’字可能由-m尾变为-ng尾”[2]52,这是扬雄区别于其他赋家用韵的特殊之处,也充分反映了该赋的蜀地语音特色。

杜笃运用阴声合韵仍旧宽泛,但阳声韵不与入声韵合韵的界限明晰。杜笃所用的入声韵仅以合韵的方式存在,且只阴声与入声、入声与入声合韵。班固《两都赋》整体上仍旧延续合韵为主的用韵方式,但其合韵往往出现在奇数句。阴声韵合韵最为宽泛,皆可与阴阳入三声合韵;阳声韵只与阳声合韵,与阴声韵、入声韵皆无合韵之例。入声韵主要是与入声韵合韵,与阴声韵、阳声韵合韵的情况仅有零星几例。可见阴阳入三声在班固这里主要是与自身合韵,三声韵部之间合韵的界限已然清晰。至于张衡《二京赋》在韵部使用上,阴阳入三声韵部间的界限更加分明,首先体现在独用某韵方面,独用某韵,是将阴阳入三声韵部完全独立。张衡《二京赋》用韵方式发生了鲜明的转变,他一改扬雄、杜笃、班固以合韵为主的用韵方式,而是以独用某韵为主。张衡将偶句独用押韵发挥到极致,使得《二京赋》在整体的韵例类型的使用和押韵上都呈现出整齐规律的审美特征,而且张衡是入声韵使用最多的赋家,这些入声韵亦往往采用独用的形式,这是张衡对前代赋家用韵艺术的继承和超越,推动了汉赋用韵的整齐化和规律化进程。《南都赋》是张衡中年时期赞美家乡南阳的都邑类赋作。赋中尽情地歌颂家乡的风土人情等,用韵上不似《二京赋》严整,该赋用韵显得较为随性,这是唯一一篇以阳声韵为主的赋篇,这或许是阳声韵更加适合抒发欢快明媚的情感所致。该赋同样以独用某韵为主,独用的情况往往出现在偶句押韵或尾句押韵的位置。张衡赋中的合韵,阴声韵合韵最宽泛,可分别与阴阳入三声合韵;阳声韵与阴声、阳声可合韵,与入声不合韵;入声韵在张衡赋中更多是独用。由此可见张衡的合韵界限较前代赋家更清晰分明。总之,两汉京都赋家在用韵上以合韵为主,合韵的规则经由了阴阳入三声韵部宽泛合韵到三声韵部界限分明的历程。独用某韵的使用频率增加是三声韵部使用界限分明的最高形式。西汉扬雄《蜀都赋》阴阳入三声均可相互合韵,至杜笃、班固、张衡等赋家三声更多的是与自身合韵,尤其阳声多与阳声、阴声合韵,不与入声合韵。三声韵部合韵规则趋向明晰化,正说明了京都赋用韵精密整齐的倾向。

总之,合韵规则上,汉代京都赋合韵经历了由阴阳入三声韵部之间宽泛合韵到三声韵部间界限分明的转变。扬雄阴阳入三声韵部合韵最为宽泛,阴阳入三声皆可相互合韵,至杜笃合韵虽仍旧宽松,但阳声韵已不与入声韵合韵。班固奇数句采用合韵,阴声与三声皆可合韵,但阳声与阳声、入声皆不合韵,入声也主要是与入声合韵,在班固这里阴阳入三声韵部合韵界限更加分明。张衡《二京赋》通篇以独用某韵为主,独用韵是三声韵部区别的最高形式。张衡阴声韵合韵最为松泛,阳声与入声不合韵,入声韵往往独用。三声韵部合韵的界限发展至张衡已更加明晰。

综上所述,由西汉扬雄到东汉杜笃、班固、张衡的京都赋,用韵方式上,经历了以合韵为主向以独用为多的转变,至张衡达到了顶峰。在韵例类型的使用上,是从多样随性到有意识追求整齐规范的历程;扬雄《蜀都赋》使用的韵例类型多样,且更换频率较高,至东汉的各京都赋家在具体创作中都有意识地选择几种主要的韵例类型,从而使得赋篇在整体上呈现相对统一的审美风格,尤其《二京赋》通篇以偶句押韵为主。在韵部使用频率上,是从阴阳二声韵部使用频率变化不大到入声韵部增多的新变。扬雄、班固使用的韵部最为广泛,几乎囊括了所有韵部,至杜笃由于其《论都赋》的政论性特质,入声韵部使用较少,而到了张衡《二京赋》,其入声韵使用频率较前几家剧增。在合韵规则上,阴阳入三声韵部之间合韵界限逐渐分明。扬雄阴阳入三声韵部合韵最为宽泛,发展至班固界限明显,至张衡更甚。总之,汉代京都赋的用韵是一个从自由宽泛到逐渐整齐细致的转变过程,它极大地推动了赋体语言的骈俪化进程,具有重要的赋学史意义。