基于HPS教学模式培养科学思维的实践研究

朱韶红

摘要:以化学史实为主线,从水的生成和水的分解两个角度展开,融合HPS教学模式,充分挖掘教学内容与学科思维培养之间的关系,设计指向发展学生科学思维的探究活动,注重将宏观的实验现象与微观的反应原理的整合,力求形成对“水的组成”全面而整体的认识。

关键词:HPS教学模式;科学思维;水的组成

文章编号:1008-0546(2022)04-0014-06

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.04.003

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

一、教学内容分析

1.教学内容分析

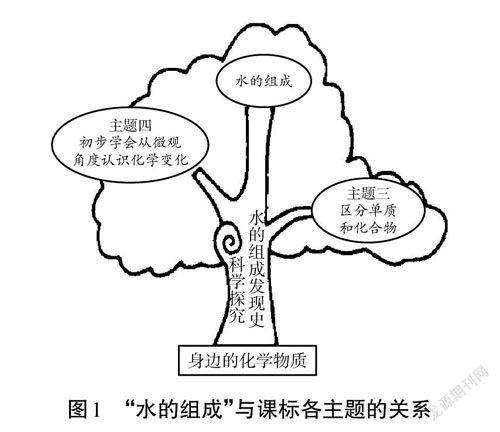

“水的组成”是人教版九年级上册教材第四单元“自然界的水”课题3的内容。内容在“氧气”之后,学生初步具有定性认识物质的性质、变化及用途的能力,但是对具体物质的研究模型还是比较模糊的。在《义务教育化学课程标准(2011版)》的五个内容主题中,“水的组成”在内容上隶属于课标主题2“身边的化学物质”,与其他几个主题之间的关系如图1所示。

本节课需要达成的顶层目标是认识水的组成,整节课通过科学探究的方法,以“水的组成的发现史”为线索,最终达成区分单质和化合物、从微观角度认识化学变化的本质特征等教学目标,初步架构宏观物质和微观粒子之间的桥梁。教学过程中笔者通过整合、扩展教材中相关化学史的内容,引导学生通过科学探究的方式,通过分析“氢气的燃烧”和“水的电解”实验的宏观现象,运用宏微结合的化学思维方法揭开两个反应的微观本质,引导学生初步学习用“宏观—微观—符号”三重表征方法来阐释分子、原子及元素等物质结构和组成。

2.教学现状分析

水的组成这个课题是初中化学教学研究的热点之一,知网收录的文献中关于“水的组成”内容的课例十分丰富。笔者查阅了从1957年-2019年期间的共78篇文献,其中硕士论文7篇,期刊等发表71篇,文献对本内容的研究大多集中在“策略的选择”“案例的设计”“实验的改进”等方面。例如何彩霞认为应在化学元素观视角下认识水的组成[1]。白建娥认为史实性的情景是探究水的组成的良好载体[2]。周文荣对氢气燃烧及氢气的爆鸣实验进行改进,不仅增加了实验的安全性和可操作性,还通过对生活中的素材的开发,让化学实验更加贴近学生[3]。但已有文献中对于如何运用HPS教学模式,培养学生科学思维涉足的不多。

3.教学模式分析

HPS(History,Philosophy and Sociology of science)教育的核心是“促进对科学本质的理解”。HPS教育是以科学史料为基础,展示科学方法的进化,让学生感受和体验科学发展的过程,从中学到科学研究的方法,领悟科学家严谨求实、敢于质疑、勇于创新的科学精神[4]。

基于“HPS教育理念”的化学课程中,学生不仅仅学到化学学科的具体知识,还要通过渗透有关科学史、科学哲学和社会学等人文内容,模拟或重演科学家的探究过程,使学生了解知识的产生和发展过程中所蕴含的科学思维、科学精神,了解知识的来源和科学家的思维方式,认识到化学知识的发展也是受到社会因素与个体因素影响的,认识到学科知识不是累加得来,而是科学研究范式不断变化或改进、不断纠错的结果;在学习那些一度被质疑、被否定的过程中,让学生厘清对某个科学问题发展的脉络,在此过程中还能增强学生对化学学科的历史认同感,使学生真正领悟科学的本质。

二、教学创新点设计

1.精选化学史料

开展HPS教学首先要重新建构科学知识体系,从科学史、哲学和社会学角度将大量的自然科学内容进行重组与整合[5]。本节课梳理了中国古代的五行说、拉瓦锡研究空气成分的经典实验、普利斯特里与卡文迪许的氢气燃烧实验以及拉瓦锡的水的分解实验等众多的化学史实,引发一系列的问题,形成具有逻辑性的问题链。

2.改进有安全隐患的实验

在学生的生活经验里,氢气填充氢气球已是事实,但是氢气球爆炸的新闻也使学生对化学产生了畏惧心理。本节课使用图2的器材按下列步骤完成实验:把锌粒和稀硫酸装入简易氢气发生器中,将制气装置拧紧盖子(带针状导气管);用另一套简易制取装置把瓶盖和瓶塞去掉,瓶中装约半瓶水,把收集气体的瓶口套在制气装置上,用“排水法”收集氢气;待收集瓶中水排尽,用電子脉冲点火器点火。瓶中的氢氧混合气体被点燃发生爆炸,塑料瓶被气浪冲上天花板,因瓶子容量小,整个模拟爆炸实验仅仅发生了爆鸣而没有任何危险。

3.精选教具

教师使用了高中物质结构的球棍模型为本节课的教具。在氢气燃烧和水的电解实验完成后,学生动手拆解水分子的球棍模型,组装氢分子和氧分子的球棍模型,模拟电解水的微观过程,体会到化学变化的微观本质。同时还及时利用这些球棍模型进行初步的物质分类内容的教学,为抽象的概念教学搭建了一个直观平台。

三、学情分析

学生通过小学科学和中学物理课程的学习及生活经验的积累,对水的性质不完全陌生,但对于水的组成并不完全了解,对水的化学式“H2O”仅仅停留在记忆层面,尤其化学式在历史上是怎么得到的,又代表了怎样的含义并不十分清楚。本节课是初中化学学习过程中学生接触的第一种化合物,不仅需要了解化合物的组成,还隐含着“定组成定律”,所以本课题的学习对学生而言具有一定的挑战性。

四、教学目标设计

基于HPS模式培养科学思维的教学目标应将多维目标进行整合,通过设计科学探究活动等学习方式,达成对科学方法、科学观念、科学过程的学习。基于此并参考杨玉琴教授的“学科核心素养视域下的教学目标的科学研制和准确表达”,设计并制定如表1所示的教学目标。

五、教学结构设计gzslib202204022055本节课的教学结构以教材原有的知识结构为明线,同时注意暗线(即问题线、素养线)的设计。学科知识结构与人的认识结构往往有冲突,教学过程中首先应尊重学生的认识结构,学科知识结构设计成有一定逻辑关系的问题,通过问题兼顾学科知识和人的认知。笔者设计的教学结构如图3。

六、教学实录

环节一:导入[导入]播放动漫《可爱的小水滴》

环节二“:水的组成”之化学史料

[教师]有些家长在给孩子起名时会用“鑫”“森”“淼”等字,这与什么观念有关?

[学生]五行学说。

[资料]PPT呈现中国的五行学说和西方的四元素说的相关资料(见表2)。

[教师]对于“水”的认识,古今的观念有了很大的不同。在古代,无论是中国还是西方,都将“水”作为组成宇宙万物的一种元素。现在的理论却认为“水”并不是一种元素,在十八世纪,已经有科学家对“水”的组成进行了科学探索,卡文迪许和普利斯特里就是其中的代表,但两位科学家不敢挑战当时错误的主流学说,与发现“水的组成”失之交臂。直到拉瓦锡才算是将“水的组成”确定下来。

[资料]播放视频:卡文迪许和普利斯特里的氢气燃燒实验。

设计意图:通过展示认识“水的组成”这一问题的化学史发展脉络,让学生了解科学发现是在曲折中前进的,深挖化学史在教学中的育人价值。

环节三“:水的组成”之研究思路

[教师]PPT显示拉瓦锡研究空气成分的实验装置。

[教师]提问:曲颈甑中产生的红色固体是什么?含有哪些元素?

[学生1]氧化汞。含有汞元素和氧元素。因为反应物中有汞元素和氧元素,反应前后元素种类不变,所以反应后生成的红色固体也必然有这两种元素。

[教师]对红色固体进行加热后再次得到汞和氧气,能否得到和刚才相同的结论呢?

[学生2]可以,也能利用反应前后元素种类不变来解释。

[教师]研究物质的元素组成,可以通过正反两个角度来验证,即物质的生成与分解。

设计意图:通过梳理拉瓦锡空气成分的相关实验,给“水的组成”提供了探究思路,并厘清物质元素组成的一般研究方法。

环节四“:水的组成”之氢气燃烧

教学活动见图4。

设计意图:步骤1借助生活中常见儿童玩具“泡泡水”来进行实验探究,拉近了学生与实验探究之间的距离感,也更好地激发了学生进行探究的欲望,更重要的是促进了学生在生活中进行科学探究的意识的养成。另外通过氢气可以吹起泡泡,且吹起的泡泡往天上飞,以此推测出氢气难溶于水、密度比空气小等物理性质。步骤2通过创新实验装置,使得具有危险性的演示实验转变成安全系数更高的小组实验,增加学生动手的机会,让学生自身体验实验探究的过程。步骤3通过点燃电解水产生的氢气,引起学生的认知冲突——为什么点燃电解水产生的氢气不需要验纯?这里是通过实验让学生产生困惑,而不是教师提出问题。接着教师可以通过追问为什么步骤2中装满水的收集器中的氢气安静的燃烧而没有装满水的却发生了爆炸,引导学生进行自我推演。三个步骤设计了三种不同的教学活动,内隐着具有一定逻辑关系的思维方法。

[教师]上述氢气燃烧的实验,能说明水的元素组成吗?

[教师]讲解“最调皮的科学家—普利斯特里”。普利斯特里把金属和酸液反应生成的可燃气体和空气混合在一起装在试管里,碰到朋友来访,就开始演示,只见他一点火,试管立马吐出长长的火舌,并发出震耳欲聋的爆炸声,他把他的道具叫做“爆鸣气”。在他干了很多次“爆鸣气”恶作剧之后,终于有一天,他发现用于演示的试管里会出现一些“露珠”,一开始他以为是试管没有擦干净,或者是因为英国的空气太潮湿。后来,他把试管擦得很干净,也用了干燥的空气,还是发现有水滴,他只能推论,金属碰到酸液产生的可燃气体可以燃烧生成水,但他就此并未继续深入研究,错失了发现“水的组成”的机会。

设计意图:因教材内容的呈现上“氢气燃烧”仅是验证性实验,但本课结合了“最调皮的科学家—普利斯特里”的故事,赋予了“氢气燃烧”实验一定的历史背景,让学生跟着科学家的脚步来进行实验探究。

[学生3]讨论后得出结论:氢气(H2)+氧气(O2)点燃水,根据化学反应前后元素不变,说明水中有氢元素和氧元素。

环节五“:水的组成”之电解水

[教师]视频:拉瓦锡的红热枪管实验。

[演示实验]电解水。

[学生4]两电极上都冒气泡,负极产生的气泡比正极产生的要快。

[教师](补充)一段时间后,负极产生的气体体积约是正极的两倍。

[演示实验]打开水电解器上方的活塞,用燃着的木条分别检验正极和负极产生的气体。

[学生5]正极产生的气体能使燃着的木条燃得更旺,说明正极产生的气体是氧气;负极产生的气体能被点燃,出现微弱的淡蓝色火焰,说明负极产生的气体可能是氢气。

[教师]在负极的管口罩一个干冷的烧杯,出现水雾,说明负极产生的气体确为氢气。根据电解水的实验现象,能否也能得出水的元素组成呢?

[学生6]讨论后得出结论:水通电氢气(H2)+氧气(O2),根据化学反应前后元素不变,也能说明水中有氢元素和氧元素。

[教师]提出下列问题供学生思考讨论:1在实验中,负极产生的氢气为什么不用验纯即可直接点燃?2在实际的实验中,产生的氢气和氧气的体积比往往大于2∶1,说说你的猜想?3氢气和氧气的密度分别是0.0899g/L,1.429g/L,你能计算出水分子中氢原子和氧原子的个数比吗?

[学生7]1在实验开始前,水电解器的负极玻璃管中充满了水,因此产生的氢气中不会混有空气或氧气;2可能是氢气比氧气的溶解度小,也可能是水电解器中的电极对氧气的吸附能力大,也可能是加入的氢氧化钠或硫酸钠对结果造成影响......3可以通过计算出产生的氢分子和氧分子的个数比为2∶1,确定水分子中氢原子和氧原子的个数比也是2∶1。gzslib202204022056[教师]因此水的组成可以用H2O表示;

[学生]两人一组,用硬币来模拟电解水的微观过程(一块硬币代表氧原子,五角硬币代表氢原子)。

设计意图:在教学中结合三个问题对电解水实验进行深度挖掘,首先是培养学生理解实验、解读实验的能力;其次是培养学生进行科学猜想的习惯;最后结合对粒子个数的计算,培养学生定量分析实验数据的观念。并通过硬币之间的拆分、重组,将不可视的化学变化微观过程可视化,达到宏观和微观的有机结合。

通过氢气的燃烧和水的电解两个实验展开对水的组成的探讨,但也应该追根溯源,为什么要从氢气的燃烧和水的电解这两个实验来研究水的组成呢?这是有历史依据的,从普利斯特里和卡文迪许两位科学家没能摆脱错误观念的束缚,到拉瓦锡从研究空气组成实验中受到的启发等化学史实,引导学生从不同的角度认识物质元素组成的研究方法,并学以致用解决新的问题——水的组成。但是通过定性的实验只能得到水是由氢元素和氧元素组成的,并不能得出水的化学式。这就需要拓展的内容,这里可以给学生提供氢气和氧气的密度,这样学生结合物理知识,就能算出氢气和氧气的质量,此时教师再给出提示,氢分子和氧分子的相对质量分别是2和32,不难算出氢氧原子的个数比,再推论得到水的化学式为H2O。这样的推理就像一个链条一样,一个齿轮一个齿轮间紧紧契合着,培养了学生的思维能力,也培养学生基于证据的推理意识。

环节六“:水的组成”之物质分类

[教师]从物质分类上来看,水是一种什么样的物质?是纯净物还是混合物?它与氢气在组成元素的种类上又有什么不同?

[学生9]水是纯净物,含有两种元素,氢气只有一种元素。

[教师]单质、化合物、氧化物的概念辨析。

[学生]活动:给十种物质找到其“分类之家”。

七、教学反思

1.培养科学思维是立德树人的根本要求《义务教育化学课程标准(2011版)》在开篇就明确指出“义务教育阶段的化学教育,要引導学生体验科学探究的过程,启迪学生的科学思维”“引导学生认识化学、技术、社会、环境的相互关系,理解科学的本质”。

2020年伊始新型冠状病毒疫情爆发,各式各样的消毒液走进人们的生活,然而因缺乏化学常识,“大量喷洒酒精引起火灾”“喝消毒液杀死病毒”“将洁厕灵和84混用来增强消毒效果”等“事故”也曾一度上过各大网站的热搜。社会人运用化学思维解决生活实际问题的能力堪忧。鉴于此,中学化学的课堂需要全面、准确、高效地落实“为谁培养人,培养什么样的人,怎样培养人”的教育目标。

2.让科学思维成为真正的教学目标

初中阶段的化学教学应引导学生学会认识科学、掌握科学探究的基本方法,引导学生逐步认识并理解科学本质,培养科学思维。让学生了解研究物质及其变化规律的思路和方法,能从宏观、微观、符号三者的结合分析物质组成、结构及其变化。

本节课沿着“水的组成”的发现过程这条明线,引领着学生“用科学家的视角”体验这一段历史的重演,循着化学科学史的足迹帮助学生建构知识,让学生在化学史中领悟科学探究的艰辛,逐渐养成不屈不挠的科学探索精神和勇于质疑的批判精神。教师引导学生对氢气燃烧和水的电解两个实验事实的对比,引领学生进行基于证据的推理,运用比较、分析、综合、归纳、分类科学方法,构建对“纯净物中元素组成”的研究模型,为后续纯净物组成的学习起到很好的示范和引领作用,并为后续质量守恒定律的学习打下基础。HPS教育模式的使用,学生更多收获的是从定性、定量多角度地对化合物组成研究思路的洞察,通过模式中“Philosophy”分析科学的起源、科学发现的逻辑起点、科学理论的逻辑结构、科学方法的认识论意义等,达到对科学知识的理性思考。

3.充分挖掘科学思维培养的教学内容

许多成功的教学实例,都是因为教师对学科内容有着深入、独到的解读,对学科的知识发展有着深入的理解,对学科知识如何转化为学生的认知有着恰当的把握,对学科核心素养的形成有着深层次追问[6]。就科学知识本身而言,是一种事实性的描述,但对科学知识的理解却是一种价值判断,负荷了认知主体的价值判断。教材文本中呈现的事实性知识,全部了解也未必能转化为学科素养,这些学习内容隐含的科学思维需要通过教师的课堂讲解(实验、探究、剖析等),需要教师不断挖掘相关的教学内容,让学生体验在实际问题的解决过程科学家的思维方法,使他们主动并有效地运用科学思维去解决陌生和复杂的情境问题,帮助学生形成学科理解,这些由学科角度出发的理解概括起来才能称之为科学思维,最终真正转化为学生的关键能力。

参考文献

[1]何彩霞.围绕“化学元素观”展开深入学习——以“水的组成”教学为例[J].化学教育,2013,34(4):36-39.

[2]白建娥.利用化学史促进探究教学的案例研究[J].化学教育,2013,34(9):21-23.

[3]周文荣.优化演示实验培养创新能力——以“水的组成”演示实验为例[J].中学化学教学参考,2017(18):59-60.

[4]李君玉.HPS教育融入中学科学教育[J].教学月刊:中学版,2007(9):8-10.

[5]张健,王华,李春密.促进科学本质认识的HPS教学过程构建——以“牛顿第一定律教学”为例[J].物理教师,2021,42(2):12-16.