宏微辨析和模型认知素养导向下的化学教学设计

温利广

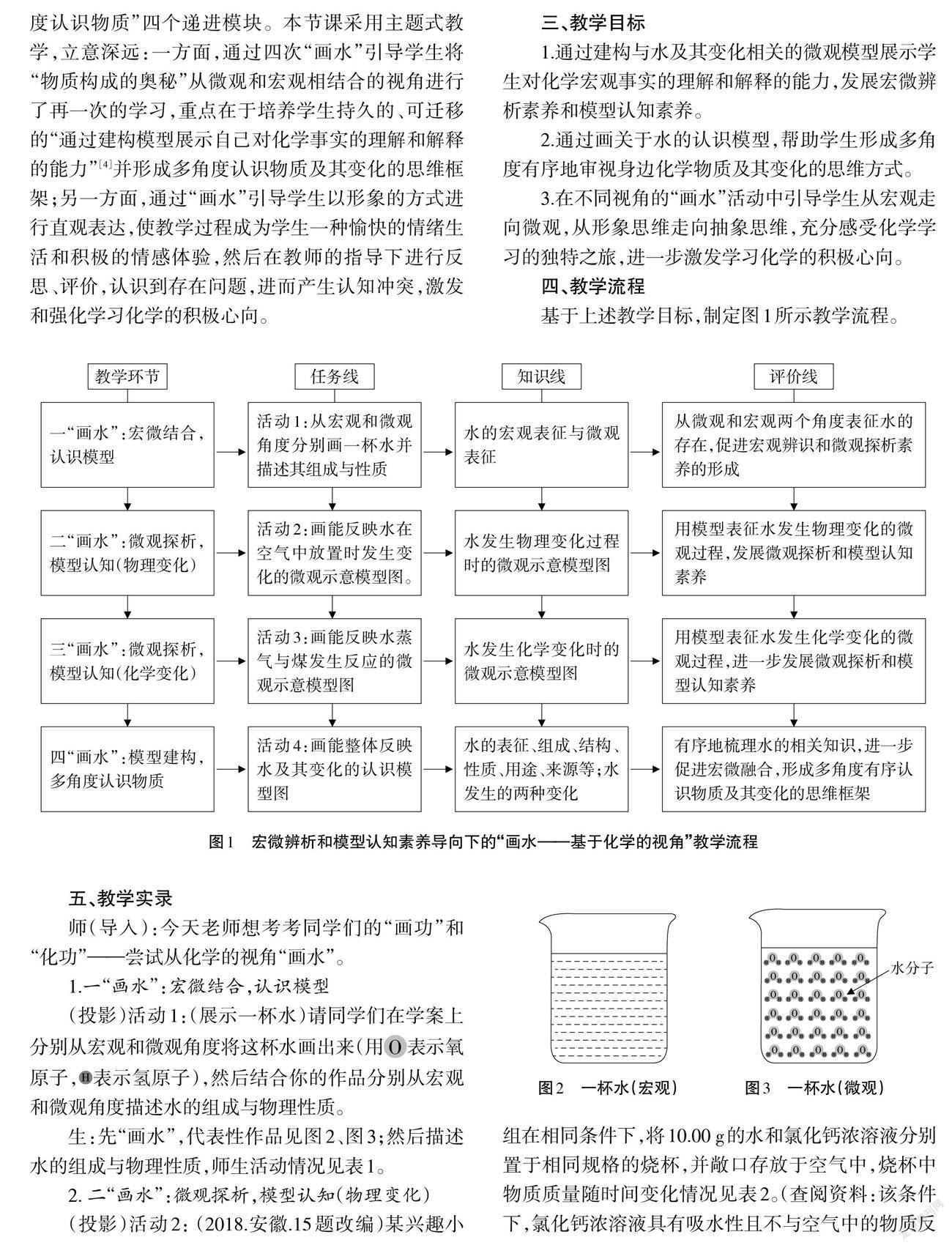

摘要:以宏微辨析(宏观辨识与微观探析)和模型认知素养为导向,将“画水——基于化学的视角”主题的教学任务整合为“一‘画水’:宏微结合,认识模型”“二‘画水’:微观探析,模型认知(物理变化)”“三‘画水’:微观探析,模型认知(化学变化)”和“四‘画水’:模型建构,多角度认识物质”四个递进模块,培养学生持久的、可迁移的通过建构微观模型展示自己对化学宏观事实的理解和解释的能力并形成多角度有序认识物质及其变化的思维框架。

关键词:宏微辨析;模型认知;素养导向;画水;化学教学

文章编号:1008-0546(2022)04-0047-06

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.04.010

中圖分类号:G632.41

文献标识码:B

一、教学主题内容与教学现状分析

1.教学主题内容分析

本节内容为“画水——基于化学的视角”,是对初中化学教材人教版第1至4单元学习后的一节专题复习拓展课,主要内容为通过四次“画水”引导学生从宏观和微观相结合的方式多角度有序认识水及其变化,也可以为其他版本教材同类内容的教学提供参考。

2.教学现状分析(1)学情分析

通过前面4个单元的新课学习,学生对水、氧气等常见物质的宏观组成、微观构成和性质、用途等有了初步的认识,但多数只停留在记忆层面,获得的主要是浅层次的、碎片化知识,尚未形成基于化学学科核心素养分析、解决问题的学科思维。具体表现为:(1)尚未将宏观辨识、微观探析和模型认知固化为自己学习的一种重要方式。(2)尚未形成多角度有序地认识物质的组成、结构、性质和变化的思维习惯。

(2)已有的教学设计及相关文献分析已有文献中发现两篇与本主题内容相关的文

章。徐泓,夏建华,盛恩宏等以2018年安徽省初中学业水平考试化学试卷第15题为例,对核心素养导向下的中考化学试题的特点进行分析,并将第(1)小题的设问方式改为“请画出符合表中水在空气中放置质量变化的微观示意图”,根据考生绘制的不同图示评判不同考生的证据推理与模型认知的素养水平[1]。乐进军,潘立红以“分子”教学为例,剖析教学中多次让学生“画水”所包含的遵循学生认知规律的特色,提炼出一些优化课堂教学的教学策略[2]。

一方面,以上做法为本主题内容的教学设计和课堂实施评价提供了非常有益参考。另一方面,上述做法的也存在一些“遗憾”或“留白”:文献1尚停留在“设想”层面,没有基于教学实践呈现教学实施过程中学生分析解决问题的思维表现和教师的应对策略;文献2中学生四次“画水”活动均停留在物理变化层面,没有基于水的认识发展引导学生建构多角度认识物质及其变化的思维框架。

二、教学设计思想与创新点

学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力[3]。以素养为导向的化学教学强调将“科学知识的学习”转化为“科学认识的学习”,更能突出学习的意义和突显学科的特点。

在具体的教学设计中,笔者打破教材的编排,以宏微辨析(宏观辨识与微观探析)和模型认知素养为导向,将“‘画水’——基于化学的视角”的教学任务整合为“一‘画水’:宏微结合,认识模型”“二‘画水’:微观探析,模型认知(物理变化)”“三‘画水’:微观探析,模型认知(化学变化)”和“四‘画水’:模型建构,多角度认识物质”四个递进模块。本节课采用主题式教学,立意深远:一方面,通过四次“画水”引导学生将“物质构成的奥秘”从微观和宏观相结合的视角进行了再一次的学习,重点在于培养学生持久的、可迁移的“通过建构模型展示自己对化学事实的理解和解释的能力”[4]并形成多角度认识物质及其变化的思维框架;另一方面,通过“画水”引导学生以形象的方式进行直观表达,使教学过程成为学生一种愉快的情绪生活和积极的情感体验,然后在教师的指导下进行反思、评价,认识到存在问题,进而产生认知冲突,激发和强化学习化学的积极心向。

三、教学目标

1.通过建构与水及其变化相关的微观模型展示学生对化学宏观事实的理解和解释的能力,发展宏微辨析素养和模型认知素养。

2.通过画关于水的认识模型,帮助学生形成多角度有序地审视身边化学物质及其变化的思维方式。

3.在不同视角的“画水”活动中引导学生从宏观走向微观,从形象思维走向抽象思维,充分感受化学学习的独特之旅,进一步激发学习化学的积极心向。

四、教学流程

基于上述教学目标,制定图1所示教学流程。

五、教学实录

师(导入):今天老师想考考同学们的“画功”和“化功”——尝试从化学的视角“画水”。

1.一“画水”:宏微结合,认识模型

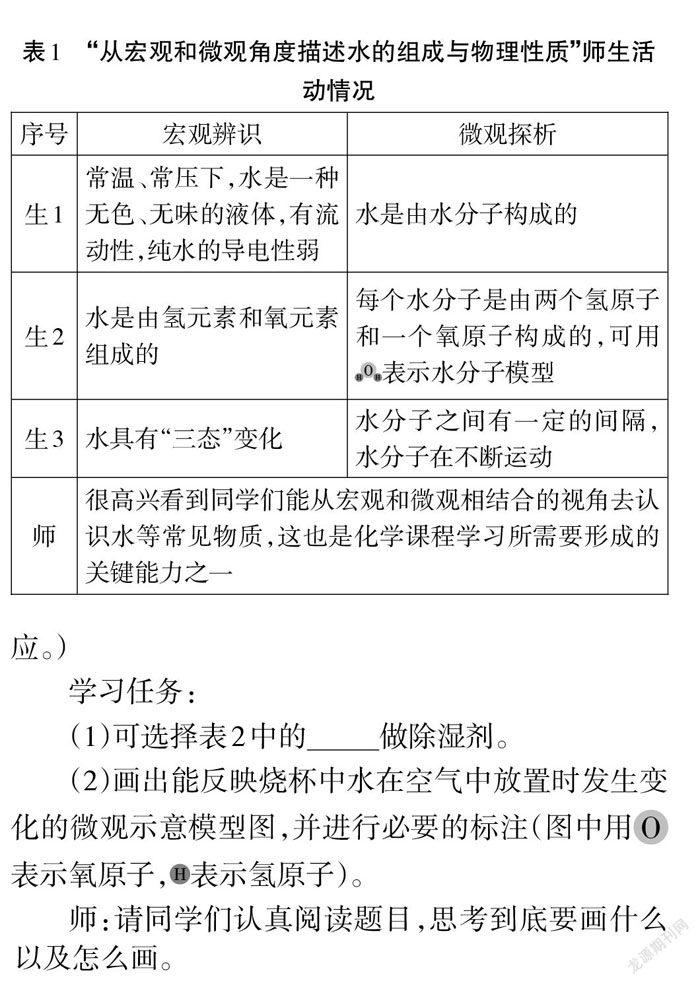

(投影)活动1:(展示一杯水)请同学们在学案上分别从宏观和微观角度将这杯水画出来(用O表示氧原子,H表示氢原子),然后结合你的作品分别从宏观和微观角度描述水的组成与物理性质。

生:先“画水”,代表性作品见图2、图3;然后描述水的组成与物理性质,师生活动情况见表1。

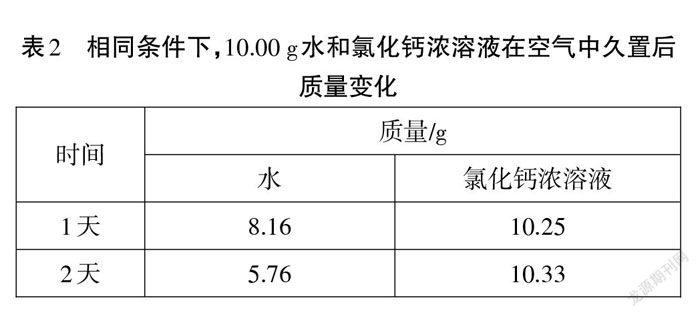

2.二“画水”:微观探析,模型认知(物理变化)(投影)活动2:(2018.安徽.15题改编)某兴趣小组在相同条件下,将10.00g的水和氯化钙浓溶液分别置于相同规格的烧杯,并敞口存放于空气中,烧杯中物质质量随时间变化情况见表2。(查阅资料:该条件下,氯化钙浓溶液具有吸水性且不与空气中的物质反应。)

学习任务:

(1)可选择表2中的做除湿剂。

(2)画出能反映烧杯中水在空气中放置时发生变化的微观示意模型图,并进行必要的标注(图中用O表示氧原子,H表示氢原子)。

师:请同学们认真阅读题目,思考到底要画什么以及怎么画。

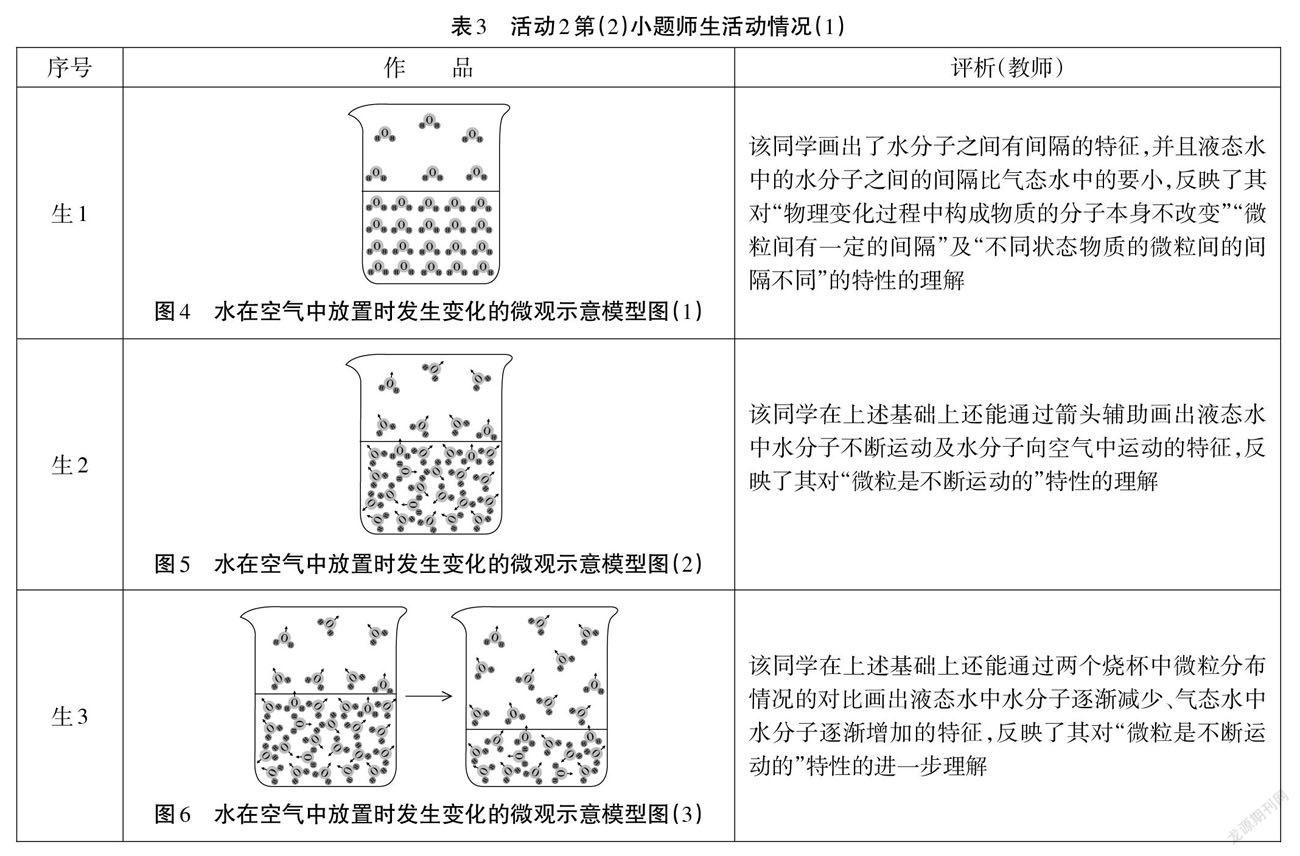

生:小组讨论、交流,画能反映水在空气中放置时发生变化的微观示意模型图,代表性作品见图4、图5、图6;选取3名学生在黑板上通过摆放水分子模型展示自己对化学宏观事实的理解和解释。第(2)小题师生活动情况见表3。

师:作为刚接触化学不久的初中学生,前面几位同学的作品其实已很不错了,能让人看出这是学过化学的人,体现出了一定的微观探析和模型认知素养。不过,老师觉得同学们还可以画得更好。那么,我们到底还有哪些因素还没有考虑到呢?提示同学们既要结合微粒的基本特征,又要从浓氯化钙溶液在空气中质量变化情况中获得启发。

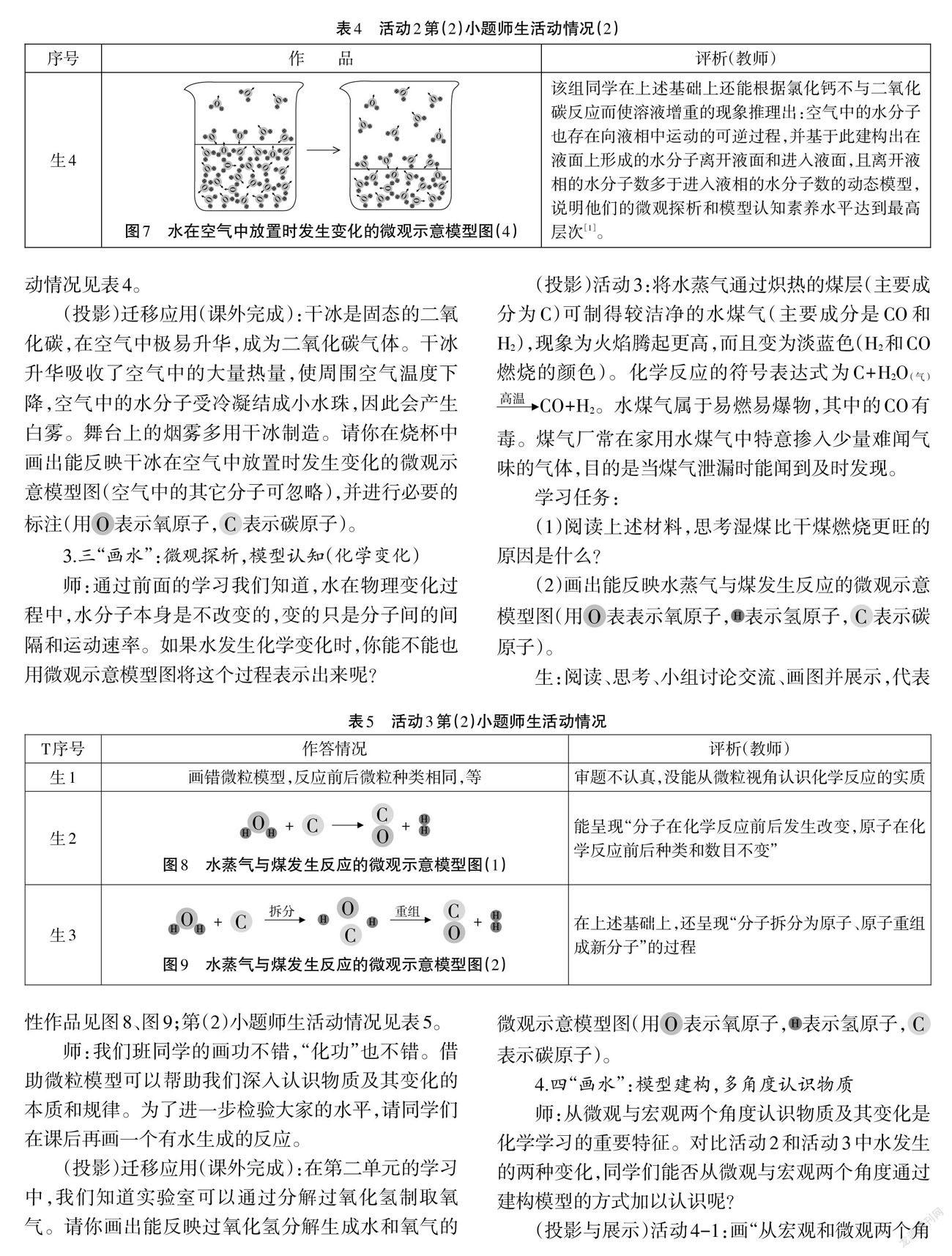

生:小组讨论、交流、画图并展示,见图7。师生活动情况见表4。(投影)迁移应用(课外完成):干冰是固态的二氧化碳,在空气中极易升华,成为二氧化碳气体。干冰升华吸收了空气中的大量热量,使周围空气温度下降,空气中的水分子受冷凝结成小水珠,因此会产生白雾。舞台上的烟雾多用干冰制造。请你在烧杯中画出能反映干冰在空气中放置时发生变化的微观示意模型图(空气中的其它分子可忽略),并进行必要的标注(用O表示氧原子,C表示碳原子)。

3.三“画水”:微观探析,模型认知(化学变化)

师:通过前面的学习我们知道,水在物理变化过程中,水分子本身是不改变的,变的只是分子间的间隔和运动速率。如果水发生化学变化时,你能不能也用微观示意模型图将这个过程表示出来呢?

(投影)活动3:将水蒸气通过炽热的煤层(主要成分为C)可制得较洁净的水煤气(主要成分是CO和H2),现象为火焰腾起更高,而且变为淡蓝色(H2和CO燃烧的颜色)。化学反应的符号表达式为C+H2O(气)高温CO+H2。水煤气属于易燃易爆物,其中的CO有毒。煤气厂常在家用水煤气中特意掺入少量难闻气味的气体,目的是当煤气泄漏时能闻到及时发现。

学习任务:(1)阅读上述材料,思考湿煤比干煤燃烧更旺的原因是什么?(2)画出能反映水蒸气与煤发生反应的微观示意模型图(用O表表示氧原子,H表示氢原子,C表示碳原子)。

生:阅读、思考、小组讨论交流、画图并展示,代表性作品见图8、图9;第(2)小题师生活动情况见表5。师:我们班同学的画功不错,“化功”也不错。借助微粒模型可以帮助我们深入认识物质及其变化的本质和规律。为了进一步检验大家的水平,请同学们在课后再画一个有水生成的反应。

(投影)迁移应用(课外完成):在第二单元的学习中,我们知道实验室可以通过分解过氧化氢制取氧气。请你画出能反映过氧化氢分解生成水和氧气的微观示意模型图(用O表示氧原子,H表示氢原子,C表示碳原子)。

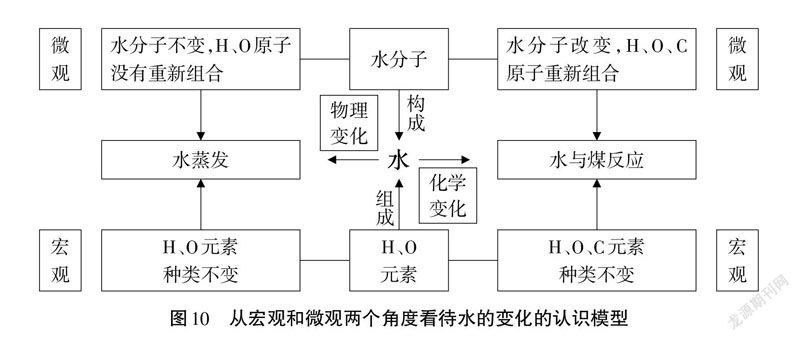

4.四“画水”:模型建构,多角度认识物质

师:从微观与宏观两个角度认识物质及其变化是化学学习的重要特征。对比活动2和活动3中水发生的两种变化,同学们能否从微观与宏观两个角度通过建构模型的方式加以认识呢?

(投影与展示)活动4-1:画“从宏观和微观两个角度看待水的变化的认识模型”。生:在教师的引导下画“从宏观和微观两个角度看待水的变化的认识模型”,见图10。

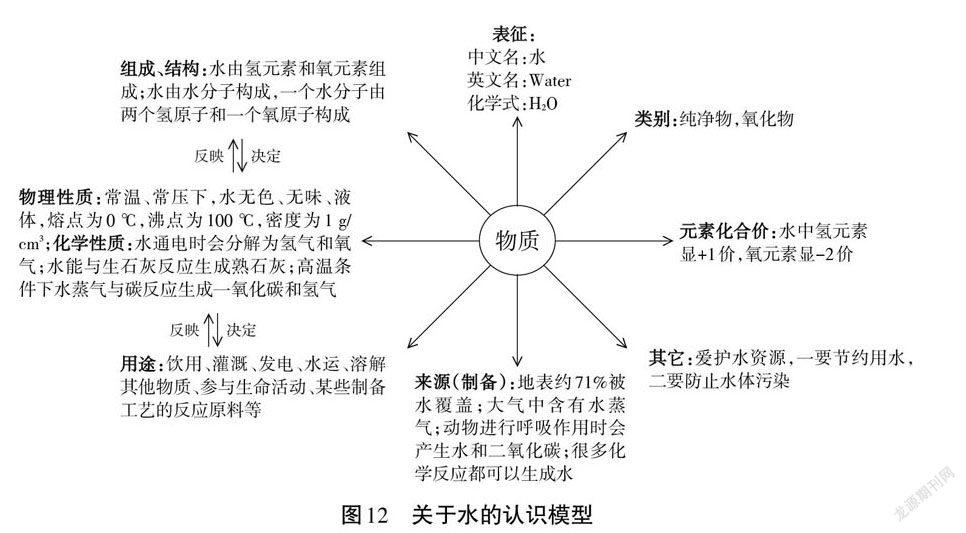

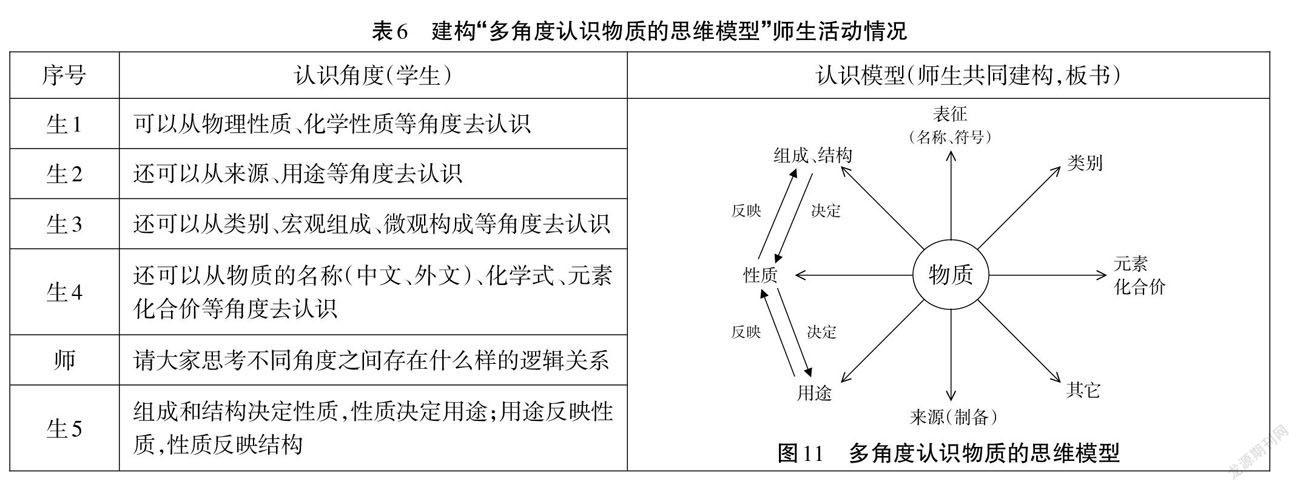

师:我们的画水任务还没有全部完成。多角度有序地认识身边的化学物质是一种重要的化学学科能力。那么,对于一种物质,我们可以从哪些角度去认识它呢?能否在上述基础上建构出“多角度认识物质的思维模型”?

(投影)活动4-2:建构“多角度认识物质的思维模型”,画“关于水的认识模型”。

生:讨论、交流,师生活动情况见表6和图11。

师:请同学们参照“多角度认识物质的思维模型”画“关于水的认识模型”。

生:画“关于水的认识模型”,见图12。

师:多角度有序地认识物质及其变化,能帮助我们更全面了解物质世界。为了进一步巩固所学知识,请同学们在课后再画一个物质的认识模型,请看屏幕。

(投影)迁移应用(课外完成):结合已有知识,通过上网查阅相关资料,参照“多角度认识物质的思维模型”,请你画出“关于双氧水的认识模型”。

六、教学效果与反思

本节课以宏微辨析和模型认知素养为导向,引导学生在四次基于化学视角的“画水”活动中较好地达到以下效果:(1)借助微观模型让水的变化过程动起来、外显出来,进一步提升了宏微融合能力。(2)通过建构关于水的认识模型形成了多角度分析问题的思考框架,进一步发展了模型认知素养。(3)在不同视角的“画水”活动中充分感受化学学习的魅力,进一步激发了学习化学的兴趣。

不足之处:(1)由于時间关系,部分“迁移应用”内容没能让学生在40分钟的课堂上完成,调整为在课后以巩固练习的方式完成。(2)由于笔者所任教的学校是一所生源不理想的乡村学校,通过观察学生的表现发现仍然有一部分学生(中下生)的微观探析和模型认知能力尚处于低水平层次。这也表明学科核心素养的形成与发展不是一朝一夕的事情,更不可能只是通过一两节课就可以养成。

改进建议:(1)从保持教学内容的完整性和给予学生充足思考时间的角度出发,可以尝试上60~80分钟的大课。(2)在初中化学第1至4单元学习乃至今后的化学教学中进一步突显素养导向。

参考文献

[1]徐泓,夏建华,盛恩宏.核心素养导向下中考化学试题特点分析及对命题的思考——以2018年安徽省中考化学试卷第15题为例[J].化学教育(中英文),2018,39(21):1-5.

[2]乐进军,潘立红.遵循认知规律优化课堂教学——以“分子”教学为例[J].化学教育,2015,36(19):32-35.

[3]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[4]杨玉琴.化学核心素养之“模型认知”能力的测评研究[J].化学教学,2017(7):9-14.