基于CSSCI的铸牢中华民族共同体意识研究现状及趋势分析

陈雁鹏,朱盈玫

(1.西藏民族大学马克思主义学院 陕西咸阳 712082;2.陕西国际商贸学院高职学院 陕西西安 712046)

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”[1](P39)。铸牢中华民族共同体意识是我国在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的征程中对马克思主义民族理论的全面继承与创新发展,是中国共产党在面对世界百年未有之大变局的过程中对中国特色解决民族问题规律的正确总结,是新时代发展民族团结进步事业并不断促进各民族深度交融过程中的有力抓手。通过对铸牢中华民族共同体意识研究现状及趋势展开分析,有助于进一步推动该领域的研究,进而凝聚各民族的力量,实现民族地区的跨越式发展,为实现第二个百年目标奠定坚实的基础。

一、研究设计

(一)研究工具

本研究所采用的软件是CiteSpace6.1.R3 版。Citespace 知识图谱是集图形绘制,数据挖掘,可视化技术于一体的研究方式,用以分析描绘人类拥有的知识资源。利用Citespace 软件对铸牢中华民族共同体意识的相关文献作者、关键词及发文机构等方面的分析,并绘制铸牢中华民族共同体意识的知识图谱,旨在深入分析铸牢中华民族共同体意识的研究现状和发展趋势。

(二)数据来源

考虑到数据的来源不同会对研究结果产生影响,为了让研究结果更具代表性与权威性,本文数据来源于CNKI数据库中的CSSCI(含扩展版)论文,选取文献的发表时间为2017年1月至2023年5月,以“主题=铸牢中华民族共同体意识”为检索式进行检索,获得铸牢中华民族共同体意识主题相关论文1329 篇,剔除其中的无作者文章、书评、报道、新闻及与主题不相关文章等,获得相关论文1286篇。

二、研究现状分析

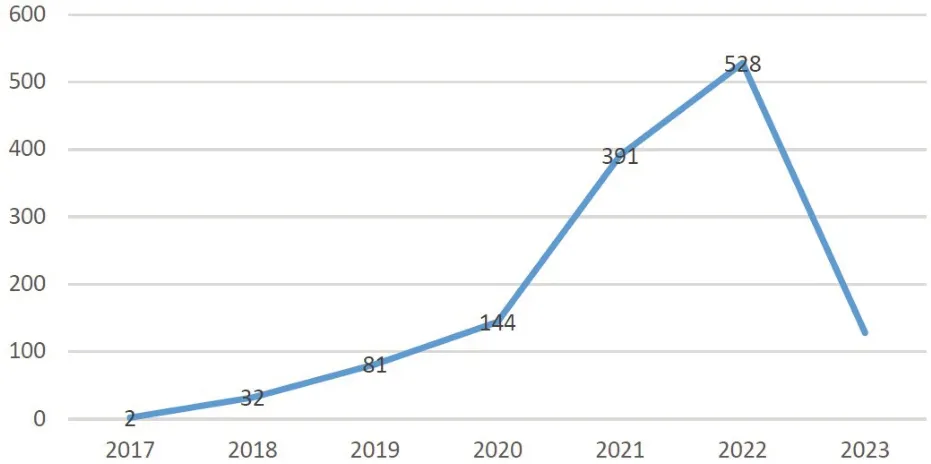

(一)论文年度分布情况示意图

运用Excel 电子表格绘制2017 年至2023 年的铸牢中华民族共同体意识发文量年度分布图(如图1),可见铸牢中华民族共同体意识的相关论文从2017 年至2022 年间呈现出极速上升的态势,现阶段的峰值为2022 年的528 篇,截至笔者统计时2023年大部分CSSCI期刊尚未刊发过半数,因此现阶段2023 年的发文量较低。由此可以看出,国家的顶层设计对“铸牢中华民族共同体意识”研究有较强的吸引力,如2017 年铸牢中华民族共同体意识正式写入党章引发学者对该类主题的关注度[2];习近平总书记在2019 年召开的民族团结进步表彰大会上明确指出“以铸牢中华民族共同体意识为主线”激发了学者的研究热情[3](P268);2020 年铸牢中华民族共同体意识被纳入新时代党的治藏、治疆方略中,促使相关主题的学术成果激增;习近平总书记在2021 年召开的中央民族工作会议上强调“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的纲”,促进了学者对相关主题的进一步探索,使得2021年与2022年的发文量迅速提高。[3](P139)

图1:2017-2023 年铸牢中华民族共同体意识发文量年度分布图(单位:篇)

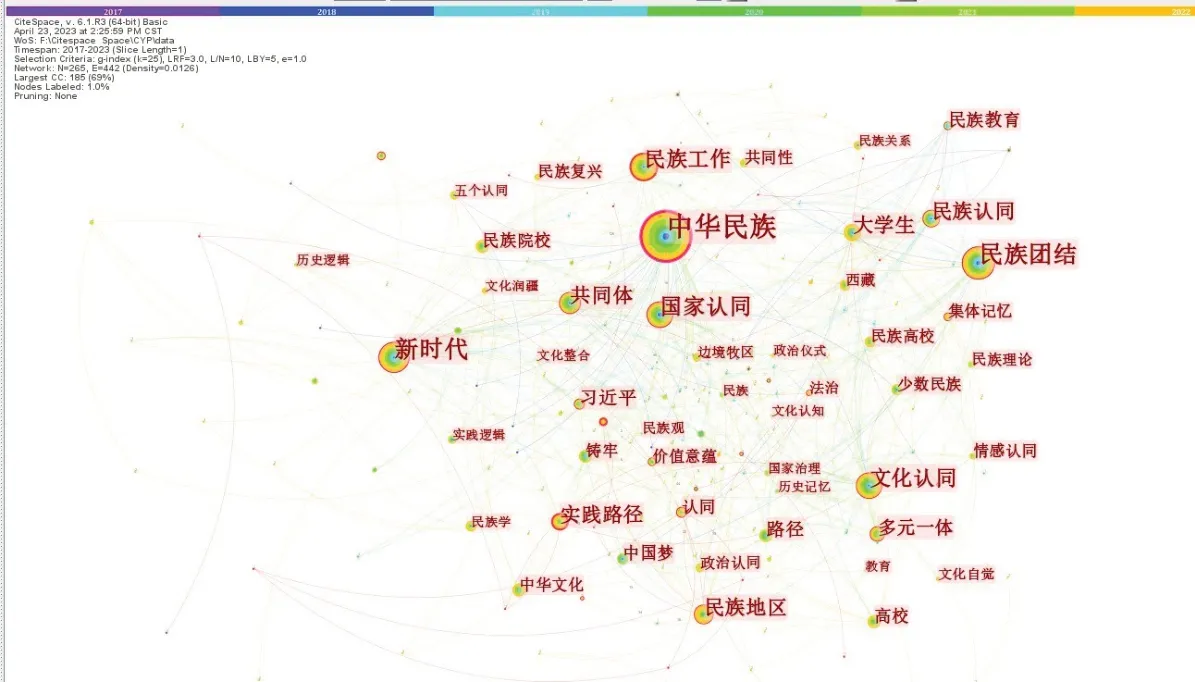

(二)关键词共现分析

运行CiteSpace6.1.R3 版本,并通过图1 的数据将CiteSpace 的Time Slicing 模块设置在2017年1月至2023 年5 月区间范围内,时间切片(Years Per Slice)设置为1,剪裁区域选中寻径剪枝(Pathfinder),功能区选定Keyword,其他选项设置为默认值。经过CiteSpace 的运算,可以获得265 个节点(N)、442 条连线、密度约为0.0126 的关键词共现知识图谱。(见图2)

图2:高频关键词知识图谱

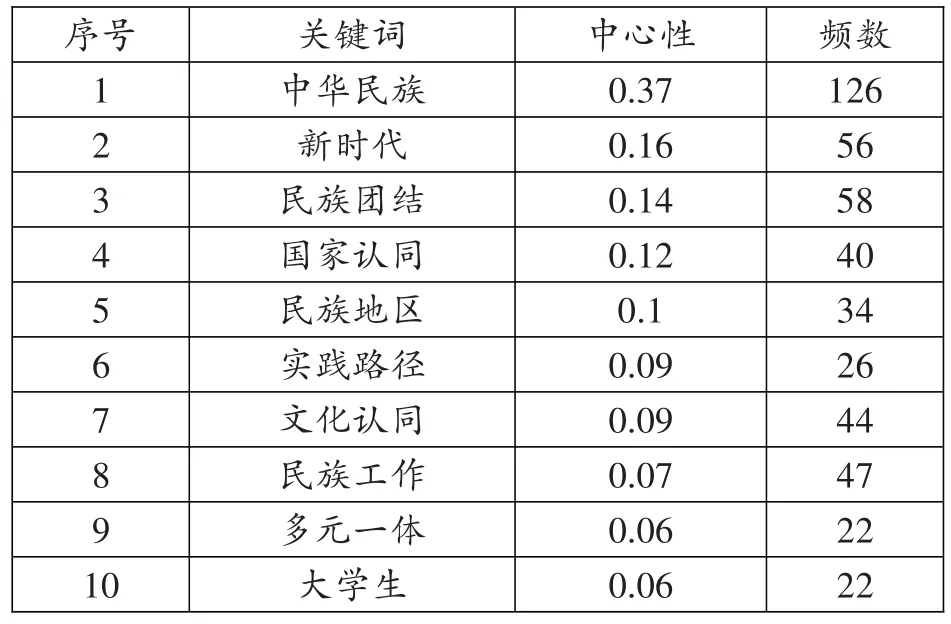

通过对图2 的高频关键词进行分析,可以统计出有关铸牢中华民族共同体意识高频关键词频率与中心性统计表(见表1),可以帮助学者进一步了解到现阶段铸牢中华民族共同体意识的研究热点。

表1:关键词中心性与频次统计表

图2 反映出铸牢中华民族共同体意识的高频关键词之间的联系较为密切,以“中华民族”“民族团结”“新时代”等几个节点为中心相互连线,反映出相关研究涵盖范围较广。

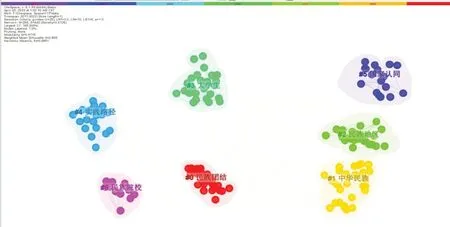

(三)关键词聚类分析

关键词聚类分析是指将铸牢中华民族共同体意识的关键词按同质性和联系强弱程度进行分类,通过将铸牢中华民族共同体意识聚类分析后能够更为直观地了解到其研究重点与研究类型。聚类效果的衡量标准一般以S 值(轮廓值)与Q 值(模块值)为准,当S 值与Q 值>0.5 时为有效聚类。运行Citespace 在铸牢中华民族共同体意识关键词共现分析的基础之上进行聚类分析,可以获得S=0.855、Q值=0.5715的关键词聚类知识图谱(见图3)。

图3:关键词聚类知识图谱

从图3 可以发现,铸牢中华民族共同体意识的相关文献研究大致可以分为民族团结类别、中华民族类别、民族地区类别、高校大学生类别、实践路径类别、国家认同类别、民族院校类别。衡量每一个聚类类别的值为Citespace 的silhouette 值,该值主要用于分析类团内部各关键词之间的紧密程度,如果silhouette值>0.7代表该类团聚合效果良好。经检测有关铸牢中华民族共同体意识的聚类分析中的类团silhouette值均>0.75,属于有效聚类。

(四)发文作者与核心刊物分析

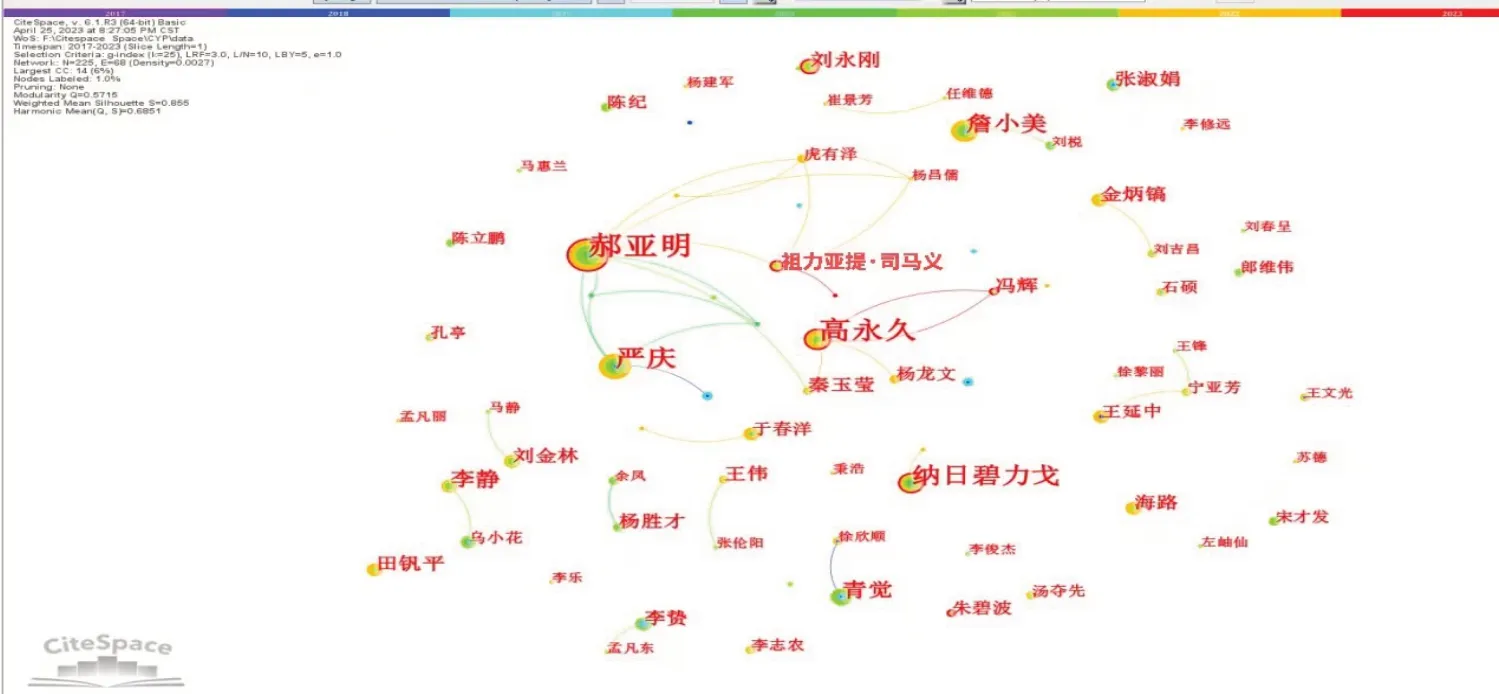

在Citespace 上设置时间为2017 年至2023 年,时间切片(Years per Slice)设置成为1,裁剪区域选中寻径剪枝(Pruning Sliced netword),功能区域选中设置为Author,其他值设置成默认值,点击运算可以得到发文作者可视化图(见图4)。

图4:发文作者可视化图

图4 显示在铸牢中华民族共同体意识的发文作者知识图谱中节点(N)有225 个、连线(E)有68条、密度(Density)为0.0027。节点之间的联系代表作者之间的合作程度,从图4 中可以看到郝亚明、高永久、严庆、冯辉、虎有泽、祖力亚提·司马义等作者之间存在一定的合作关系,但整体合作程度欠佳。在图4 数据支撑的基础之上,运用普莱斯定律计算出N≈4,代表在铸牢中华民族共同体意识的相关研究中发文量4 篇以上为核心作者。

根据普莱斯定律的计算结果,运用Citespace对铸牢中华民族共同体意识的CSSCI 论文进行作者统计可以发现核心作者的数量为34 人。核心作者中,郝亚明主要围绕铸牢中华民族共同体意识建设的路径、中央民族工作会议以及铸牢中华民族共同体意识的话语体系构建等方面展开研究[4];王延中主要围绕中华民族共有精神家园、中华民族共同体建设等内容展开研究[5];金炳镐主要从新时代党的民族政策和民族理论以及中国共产党推进中华民族共同体建设历史经验等角度展开研究;青觉从铸牢中华民族共同体意识的概念、要素、内生性基础、形成机理等方面开展理论研究[6],从民族地区、边疆地区和中国精神等角度探索铸牢中华民族共同体意识的实践路径;高永久主要从边境地区铸牢中华民族共同体意识、现代化背景下铸牢中华民族共同体意识等角度展开研究;严庆主要从铸牢中华民族共同体意识的主线、理念、作为和内在有机性,政治学视域下中华民族共同体建设等方面展开研究;纳日碧力戈从铸牢中华民族共同体意识的路径、构建中华民族共有精神家园等方面展开研究;詹小美从文化、教育实践、社会表征、网络空间等角度探索铸牢中华民族共同体意识的相关内容;李静使用心理学相关理论和视角对铸牢中华民族共同体意识的相关内容进行研究,并探索了铸牢中华民族共同体意识的历史、现实基础和中华民族基本结构等内容;刘永刚、田钒平、冯辉、刘金林、张淑娟、李贽、杨胜才、海路、王伟、祖力亚提·司马义、秦玉莹等学者从不同侧面对铸牢中华民族共同体意识展开研究。

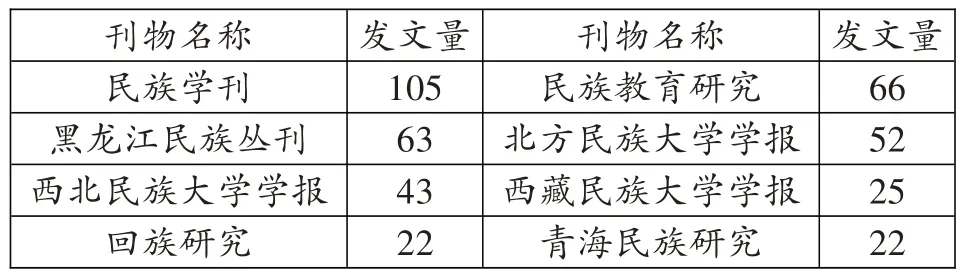

通过载文量对铸牢中华民族共同体意识的相关文献进行统计,能够分析出铸牢中华民族共同意识相关研究中的中心期刊(表2)。表2反映出在铸牢中华民族共同体意识的相关研究中载文量排名前8 的期刊分别是《民族学刊》《民族教育研究》《黑龙江民族丛刊》《北方民族大学学报》《西北民族大学学报》《西藏民族大学学报》《回族研究》《青海民族研究》等期刊,为学者的相关研究提供了重要的平台。

表2:期刊载文量统计

(五)发文机构与基金分布分析

运行Citespace,在功能区域选定institution,对铸牢中华民族共同体意识的1286 篇文献进行发文机构分析,并用Excel 绘制发文机构统计图。(见图5)

图5:发文机构统计图

图5 直观显示出有关铸牢中华民族共同体意识研究的机构中,发文量排前8 名的有中央民族大学、中南民族大学、云南大学、西南民族大学、南开大学、中国社会科学院民族学与人类学研究所、兰州大学、新疆大学。

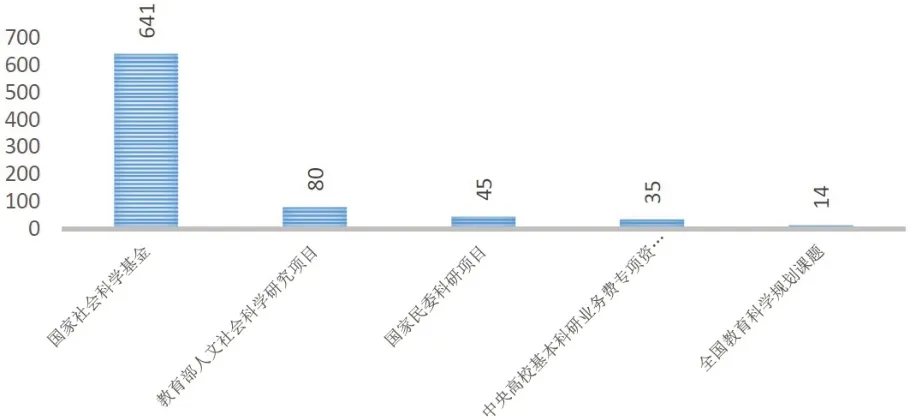

通过对1286 篇铸牢中华民族共同体意识的支持基金进行统计,并绘制出基金分布图(见图6)。从图6 能够看出,关于铸牢中华民族共同体意识研究的支持基金排名前五的分别是国家社会科学基金、教育部人文社会科学研究项目、国家民委科研项目、中央高校基本科研业务费专项资金项目、全国教育科学规划课题。

图6:基金分布图

三、铸牢中华民族共同体意识研究趋势分析

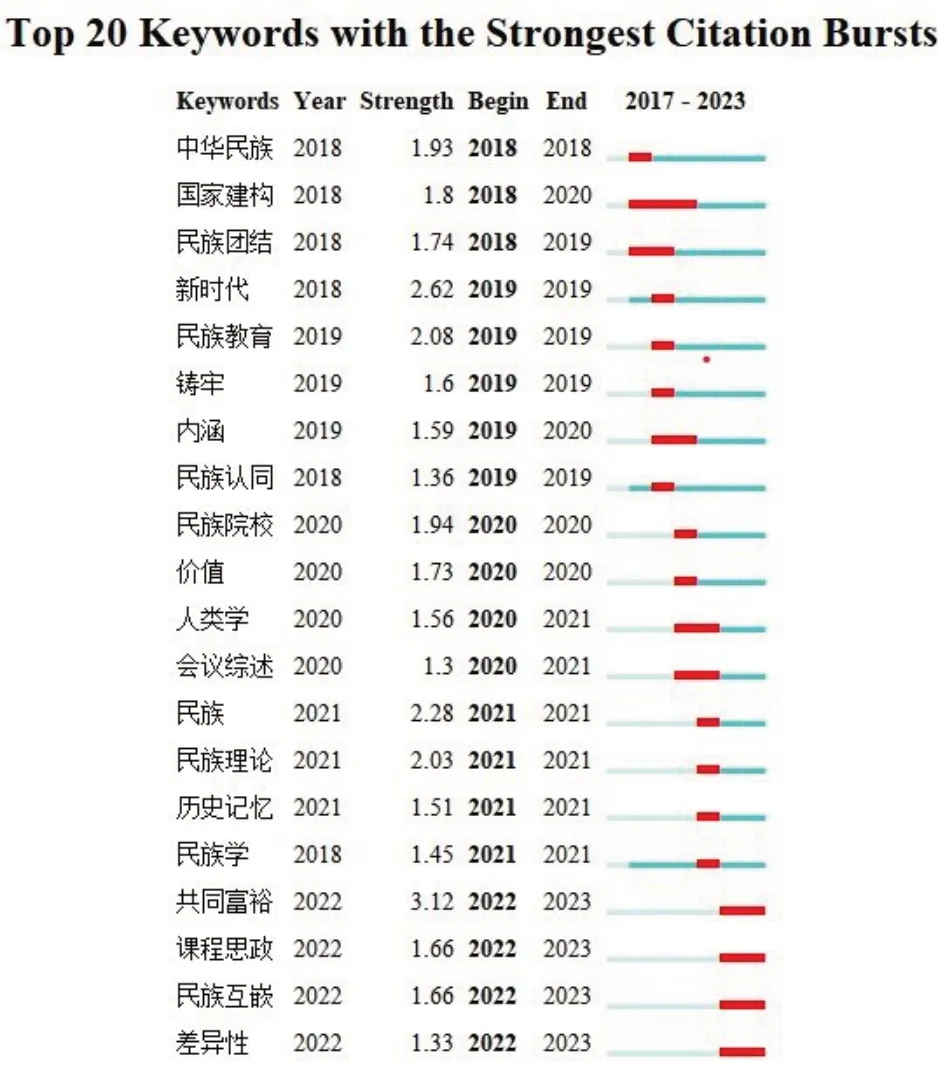

从图7 可以看出,目前突现尚未结束的关键词有“共同富裕”“课程思政”“民族互嵌”“差异性”等,这代表现阶段学者对此类主题的关注程度较高,未来将会成为铸牢中华民族共同体意识研究的热点。

图7:关键词突现知识图谱

(一)以共同富裕促进中华民族共同体意识的建设

党的二十大报告指出“人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续,共同富裕取得新成效”[1](P11)。共同富裕可以引领各族群众团结奋斗,可以彰显各族群众的共同繁荣发展,可以深入共筑中华民族共有精神家园,可以共享中华民族伟大复兴的荣光,故而共同富裕与铸牢中华民族共同体意识之间有着极其密切的关系[7]。共同富裕的涵盖范围较广,一般来说包括政治、经济、文化、社会、生态等诸多方面,关乎每一位公民的获得感、幸福感、安全感。共同富裕是社会主义的本质要求,铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作主线,二者是价值统一与互动共生的关系。价值统一体现在马克思主义用社会生产力的不断发展给人类阐明了从贫困走向富裕的道路,奠定了共同富裕的理论基础,铸牢中华民族共同体意识是马克思主义民族理论同中国实际相结合的理论成果,二者同根同源,统一于中国化时代化的马克思主义之中;互动共生体现在共同富裕是经过党的历代领导集体不断完善、实践、创新而形成的重大理论成果和实践经验,铸牢中华民族共同体意识则是新时代党的民族工作的主线,两者互动共生于习近平新时代中国特色社会主义理论体系和伟大实践之中[8]。以共同富裕铸牢中华民族共同体意识的路径探索中,首先是要通过提高发展平衡性持续将“蛋糕”做大,提高发展协调性正确处理发展的辩证关系问题,提高发展包容性在共享中凝聚群体共识等方式来夯实共享基础;其次通过中央统揽全局发挥统筹监管作用、强化区域协同发展、建立对口支援帮扶长效机制、合理设定服务标准等方式来促进基本公共服务均等化,凝聚各民族共识;最后通过加大精准化产业帮扶力度、发挥精细化治理统筹效能、构建精益化服务保障机制等方式补齐铸牢中华民族共同体意识的民生短板[9]。

(二)思政工作助推铸牢中华民族共同体意识教育

目前,铸牢中华民族共同体意识教育在各院校的开展过程中存在笼统化教育的情况,不能统筹推进铸牢中华民族共同体意识与思政工作的协调并行。政治心理学视角下思政工作助推铸牢中华民族共同体意识教育的过程应该有三个阶段,分别是认知体验、情感认同与人格塑造。在认知体验阶段可以从增强思政工作的系统性与针对性的角度出发夯实铸牢中华民族共同体意识的思想基础,从坚持思政课守正创新与“八个统一”的角度出发提升铸牢中华民族共同体意识课堂教育的实效性,从思政教师坚持“六要”的标准出发塑造铸牢中华民族共同体意识的优秀榜样来增强与提升学生对中华民族共同体意识的认知;在情感认同阶段可以运用推进专业课课程改革融入中华民族共同体情感认同的内容,发挥好专业课隐性教育的特点构建好中华民族共同体情感认知与价值意会的空间,增强专业课教师教学能力并提升教师对中华民族共同体意识的情感教学能力等方法增强与提升学生对铸牢中华民族共同体意识的情感认同;在人格塑造阶段要通过形塑学生关于中华民族共同体的价值理性,创设个体中华民族共同体行为意愿激发的具体情境,不断唤起学生更高层次的行为意愿动机等方法完善学生个体政治人格的形塑[10]。

思政工作助推铸牢中华民族共同体意识教育的相关文献中,民族地区高校思政课助推铸牢中华民族共同体意识的教育一直以来都是学者关注的对象,民族院校作为我国民族教育的重要承担者和我国民族政策的重要实践者,是我国多民族国家的现实国情在学校的微观体现,更需要铸牢各民族学子的中华民族共同体意识[11]。民族院校应当从不断完善课程思政的总体目标及具体目标、与时俱进的更新课程思政教学培养方案及教学模式来推进课程思政建设,从持续开展民族团结进步教育、不断完善三全育人机制、拓展校园文化载体等方式建设“大思政课”学习环境,帮助学生铸牢中华民族共同体意识。

(三)民族互嵌是中华民族发展的新特征

民族互嵌是指两个及两个以上民族之间的相互关系,是随着时代的发展,中华民族空间分布由原先的“大杂居、小聚居”逐步改变为“大分散、小聚居”的情况下去理解民族关系、处理民族事务的新理念与新方法[12]。民族互嵌与铸牢中华民族共同体意识有着内在的联系,首先是在虚实结合中构建空间共同体,随着新型城镇化战略、乡村振兴战略的实施促进了人口流动,使得各民族之间的大融合趋势进一步增强,城市与乡村的各民族互嵌式社区的建设为各民族构建空间共同体奠定了基础;除此之外随着科学技术的发展与基础设施建设的不断完善,各民族可以在网络平台、自媒体平台等新兴的互联网世界中交往交流交融,这种交流打破了地域空间的限制,形成了虚拟的空间互嵌。其次是在兼收并蓄中建设文化精神共同体,文化互嵌是指各民族在相互交流、了解、学习、吸收的过程中构建中华民族共有精神家园的实践探索,是铸牢中华民族共同体意识的精神纽带。再次是在共同富裕中建设经济利益共同体,社会主义的本质要求是共同富裕,习近平总书记在党的二十大报告中也指出“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”[1](P22),因此经济利益互补是铸牢中华民族共同体意识的物质保障,紧密联系的各民族经济利益共同体以及富裕的物质生活可以有效地实现各民族经济互嵌,奠定中华民族共同体建设的物质基础。复次,在协同共治中建设社会治理共同体,在建设各民族互嵌式社会中要注重引导各民族共同参与社会治理,要引导各民族加入社区、公益、文化、慈善、环保等组织,增强各个民族的参与感与幸福感,促进各民族在协同共治的过程中促进彼此了解、消除隔阂,铸牢中华民族共同体意识。最后,在情感依附中建设心理归属共同体,各民族的心理互嵌是推动形成各民族心理共同体的有效方法,通过中华民族共同历史记忆如近代中华民族的英勇奋斗史、彝海结盟等来增强对中华民族共同体的内在认同。

(四)铸牢中华民族共同体意识中的“差异性”与“共同性”的辩证统一

共同性在铸牢中华民族共同体意识的相关领域中一般指的是中华民族在历史的长河中所形成的共有特征,包括共同创造的物质基础、共同享有的璀璨文化、共同创造的科学技术、共同总结的生活经验、共同享有的精神家园等,以及中国共产党在革命、建设、改革、新时代的各个时期带领全国各族人民实现中华民族复兴的伟大实践中所产生的共同性。中国是一个历史悠久、地区广阔,人口众多的多民族国家,在历史奔流不息的长河中各民族因自然地理条件、人文历史环境的不同使得各民族在物质层面与精神层面存在差异[13]。在历史的长河中形成的中华民族是以共同性走向团结复兴、是以差异性呈现丰富多彩,是“差异性”与“共同性”辩证统一的成功实践[14]。

从历史的角度探究铸牢中华民族共同体意识的经验可以发现共同是基础并与差异相互依存,在一定程度上差异性为共同性提供着重要保障,两者构成辩证统一的关系。故而在铸牢中华民族共同体意识的过程中要坚持在尊重差异中赢得人心、在包容多样中汇聚力量、在增进共同性中发展事业的原则,通过增强“五个认同”,尊重包容民族意识与民族文化来铸牢中华民族共同体意识。

结 语

铸牢中华民族共同体意识是新时代民族工作的主线,本研究以CNKI 数据库中有关铸牢中华民族共同体意识的1286 篇CSSCI(含扩展版)论文为基础,总结出以下结论:

第一,国家的顶层设计对铸牢中华民族共同体意识的研究具有理论引导性,如2017 年铸牢中华民族共同体意识写入党章、2019 年习近平总书记指出“以铸牢中华民族共同体意识为主线”都激发起学者对该类主题的研究。

第二,高频关键词与聚类分析结果显示铸牢中华民族共同体意识相关研究所涉及的学科广泛,参与研究的学科涉及民族学、人类学、马克思主义理论等学科。此外也发现少量的文献中存在关键词表意不明确的情况,如出现了“期待”“内容”等关键词,希望研究者在撰写论文的过程中科学提取关键词。

第三,从发文作者与核心刊物分析中可以发现,有关铸牢中华民族共同体意识的研究者之间合作程度欠佳,发文作者可视化图中仅有一处团状联线,因此希望各研究单位可以为学者之间交流合作与共创高质量成果提供平台。从核心刊物分析中可以看出与民族学研究相关的专业性期刊成为铸牢中华民族共同体意识研究的载文基地,可以为研究者的高效率投稿提供借鉴。

第四,从发文机构与基金分布分析中可以发现民族类院校和民族地区院校在铸牢中华民族共同体意识的相关研究中发文量较多有很强的影响力。铸牢中华民族共同体意识研究的基金分布分析中,支持力度排名前五的是国家级、省部级项目,地市级、厅级、校级科研基金的支持力度不足,希望各地市级、厅级、校级科研主管单位可以结合本地区铸牢中华民族共同体意识的现实情况,科学设置基金项目,引导学者对铸牢中华民族共同体意识的研究。

第五,以共同富裕促进中华民族共同体意识的建设、思政工作助推铸牢中华民族共同体意识教育、民族互嵌是中华民族发展的新特征、铸牢中华民族共同体意识中的“差异性”与“共同性”的辩证统一等内容的研究爆发力较强,有望成为铸牢中华民族共同体意识研究的热点。