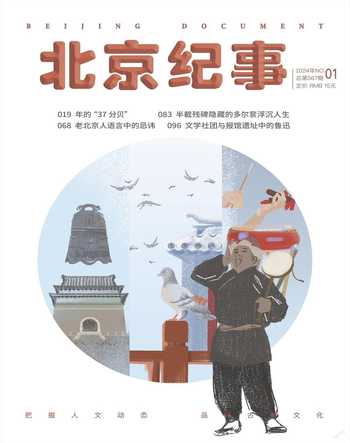

消逝的老行当

黄永顺

旧时的老北京有着一些特殊行当:剃头挑子、锔锅锔碗、修理钢笔、耍猴、拉洋片、街头杂耍等。随着人们生活质量和品质提高,这些行业已经绝迹,吆喝声也逐渐消失了。老行当的衰落与逝去原因也是多样的,其主要原因是新中国成立后的商业管理形式发生了重要改变;其次是旧的传统生产方式也发生了变化,导致生产力的状况决定着生产关系的变化。传统的家族生产、经营模式转为集体形式的大规模生产,小作坊变成大工厂。政府统筹管理下的小商品生产、传统小吃、服务等行业统筹归口,建立了食品厂、综合食品店、服务公司等。生产按照专业化、系统化扩大和发展,而一些虽文化底蕴深厚,具有民俗魅力的傳统行业就逐渐消失了。

新中国成立后,市场上还有小贩的吆喝声,公司合营后,私人小买卖淡出市场,吆喝声也就少见了。改革开放后,私人经济得到发展,市场管理日趋完善,个体经济必须有店铺、有营业执照。取缔了走街串巷的游商,吆喝声也随着逝去了。

大规模生产,集中式销售,也导致了一些行业的消失。过去生活中的修旧利废,缝缝补补继续使用的生活方式,被如今讲究卫生、讲究美观、讲究品质所替代,“新三年,旧三年,缝补之后又三年”的时代已不复存在了。

北京老行当有着特殊的文化内涵,要讲究经营方式、从业道德,礼俗诚信,一切为的是人和,同时还要按时、按质、按量,三者缺一不可。老的服务行业吃的是礼俗饭,冒犯了人家忌讳,就会丢失客户,“天时不如地利、地利不如人和”是旧时商人的座右铭。比如旧时叫卖大花生的吆喝中就能体现出诚信,老北京人把炒熟后不太饱满的花生叫“半空儿”,尤其是农历年前常有背着口袋或挎着筐子沿街叫卖炒花生的小贩,他们吆喝着“半空儿——多给!”告知顾客,我的大花生不太饱满,是要多给一些的。

锔锅锔碗是旧时的一个手艺活,“锔锅锔碗——嘞!”这个行业的吆喝声,今日的中年人都可能没见过。这是个挑担子的个体生意,内容就是将破裂的瓷饭碗、陶制盆用“锔子”锔合在一起。锔的过程是将破裂的瓷碗拢合,简单固定起来,再用如同胡琴弓子的“锔弓子”缠上金刚石钻头,将裂缝两端各钻一孔,用有强度的“]”形铁钉将瓷碗裂缝勾住,小铁锤轻轻地敲击贴牢,再涂上一些白色灰膏。如此一番操作,盆碗虽破裂,还是复原成原样,使用功能如初。这个已经失传的技术活,民间还有句哲理性谚语“没有金刚钻,别揽瓷器活儿”。

剃头是清旗人入主中原后兴剃头梳辫子而起来的,民国时期继续延续着,至解放初期,挑着担子走街串巷的剃头匠数量也不少。剃头匠人肩上一条扁担,扁担两头各一个担子,一边是小煤球炉,上面有铜洗脸盆、镜子、毛巾、备剃胡刀的皮条。火炉加热洗脸水,刮脸和胡须时用热毛巾捂软客人的胡子。挑子另一边是带有抽屉的木凳,是供顾客剃头时坐的凳子,抽屉中的推子、拢子、剪子,剃刀等,随时可取用。北京有句歇后语“剃头挑子——一头热”,就指的是这个行业。剃头行当一般不吆喝,招呼顾客是靠一种“定音叉”的响器,也叫“唤头”。空闲时,左手拿着一尺多长并口的音叉,右手持一根铁棒。铁棒串在音叉中,由里往外迅速划动,音叉就发出“呛呛——”颤动的金属声,这是极特殊的悠扬声音,替代剃头匠叫卖时的吆喝声!

旧时的服务行业中能延续至今的是磨刀磨剪,这类商贩老人居多,走街串巷服务,也包揽饭馆、酒楼厨房的磨菜刀生意。磨刀磨剪的商贩肩扛长板凳,板凳上两头粗细的磨刀石各一块。板凳两端各挂着盛半罐水的小铁罐,里面有木棍拴着的布条,磨刀时,布条沾上水点在磨刀石上,工具有戗刀、锤子、钳子等。叫卖的工具是用皮条连接的几块2-3毫米厚的铁板,最上面的铁板是手把的响器。小贩扛着长板凳一边走一边摇着,响器发出哗啦哗啦的金属声,口中还拉着长声吆喝:“磨剪子来——戗菜刀!”在现代京剧样板戏《红灯记》中可以听到磨刀人的这个吆喝声。

编辑 张子乐